デザイナーが1人しかいなかった広告の会社が、なぜデザイナーの採用に成功し続けているのか

運用型広告を武器に成長を続けるアナグラム株式会社では、2020年に「デザインを内製化する」ための自社チームを立ち上げ、わずか数年でデザイナーのチームを約20名まで拡大しました。その背景には、成果重視の広告運用の現場における「デザイナーの価値の言語化」と、さらにデザイナー市場を構造的に捉えた「マーケティング的発想」がありました。

本インタビューでは、アナグラム株式会社のデザインのチームを牽引する仙波さんに、デザイナー採用におけるポイントや、170度評価と名付けた独自の評価制度・育成の考え方などを詳しく伺います。

参加メンバー紹介

アナグラム株式会社 仙波 勇太

アナグラム株式会社クリエイティブチーム責任者。前職でWebデザインを経験し、2016年9月にアナグラムへ入社、広告運用のチームリーダーとして活躍。2020年10月、内製デザインチームを立ち上げる責任者として採用活動をスタート。

インタビュアー:株式会社ベイジ 枌谷力

株式会社ベイジ代表。採用・組織開発コンサルタント。ベイジのオウンドメディア「採用マーケティングの教科書」を運用。

1. デザインを内製化したかった理由

Q. まず、運用型広告が主軸のアナグラムさんが「デザインを内製化しよう」と決めた理由からお聞かせいただけますか?

アナグラムは、運用型広告の専門会社としてスタートしました。創業時には広告運用者それぞれが必要に応じてクリエイティブを自作する、一部を外部のデザイナーなどと協業するといった形で対応しており、クリエイティブ専門のチームは存在していませんでした。しかし、今では20名を超える規模のクリエイターが所属しており、デザイン関連業務の多くを内製化することに成功しています。

一般的に運用型広告の世界でデザインが必要な時は、フリーランスや業務委託のデザイナーさんに発注する会社がとても多いのですが、アナグラムが目指していたものは「クリエイティブも含めて仕事のすべてを内部のメンバーが一気通貫で取り組むことによって、より質の高い成果と、仕事の面白さの両立を目指したい」というスタイルでした。

運用型広告が登場した2000年前半とは異なり、現在はクリエイティブの善し悪しが成果を大きく分けるシーンが増加し続けています。その重要な箇所を外部に丸投げすると、どうしてもディレクションや納期調整のロスが出がちですし、何よりも成果を上げにくいのが現状です。加えて、指示出しだけではデザイナーが本来持っているアイデアや企画力を引き出せません。

そう考えると、やはり「デザインを内製化」して、デザイナー自身がビジネス構造や顧客の本質的な課題を理解できるようにしたほうが、成果の面でも大きなメリットがあるだろう、と考えました。

Q. 運用型広告の会社で、20人近くのデザイナーを抱えてまで「デザイン」に力を入れる例は少ないと感じるのですが。

おっしゃる通り、運用型広告は細分化された分業体制を取っている企業が多いので、「クリエイティブ制作は外注するもの」として認識されがちだと思います。もしクリエイティブ制作を内製していたとしても、デザイナーが施策の意思決定にまで携わっているケースは稀なのではないでしょうか。しかし、当社の場合は「一人の担当者が複数の業務プロセスを担うからこそ生まれる成果や面白さ」がカルチャーでもあり、強みでもあります。

それはクリエイティブ領域でもまったく同じで、作業単位で切り分けず、デザイナーにもビジネス戦略やユーザーインサイトをしっかり理解してもらったうえでクリエイティブの提案や制作、振り返りまで行ってもらうことを標準化しています。内製化するからには自社の強みやカルチャーにフィットした、他社には真似のできない体制や仕事のありかたを実現したいと考えていました。

2. デザイナー採用に自社スキルを応用

Q. 具体的に、アナグラムさんのデザイナー採用はどのような流れでスタートしたのでしょうか?

最初は私1人と、もともと広告運用担当だったメンバーの2人でチームを立ち上げました。今は私を含めて16名ほどになり、さらに内定が出ているメンバーも数名いますので近々20名体制になる見込みです。

Q. 他社を見ていても、3〜4年でデザイナーを1名から20名近くまで引き上げるのは簡単ではないと思います。採用活動で苦労はありましたか?

もちろん苦労はありました。自社ならではのデザイナーのチームをつくりあげるために、どのような基準で採用を行うべきか?募集要項はどうあるべきか?面接をどのような時間にすべきか?など非常に悩みましたし、多くの試行錯誤がありました。とはいえ妥協は絶対にできないので、最初の一人を採用できるまでに半年ほど要しました。

デザイナーの採用が簡単ではないことは業界では周知の事実ですが、当社はもともと広告運用の担当者を採用するためにいろいろなチャネルややり方を試し、改善してきた経験があったので、基本的にはそれを応用しました。

当社はオウンドメディアやSNSでの情報発信に強みがあり、そこからの採用応募も多くいただいています。しかし機会を最大化するために求人ポータルやエージェントなども利用しています。募集要項もポータルサイトごとの色も加味しながら調整を重ねるなど、さまざまな工夫を重ねてきました。

とはいえデザイナーの採用においては運用型広告の担当者の採用とは違い、転職先としてアナグラムを想起してもらえることはまだまだ無いと思っています。そのため、募集要項においてはこれまでとは違った考え方を取り入れる必要がありました。色々なデザイナーがいる中で、どのような人であれば当社での仕事を楽しみながら成長し、成果を上げてくれるだろうか?そのようなデザイナーの人にどのように興味を持っていただけるか?を考えました。

たとえば、Webデザイナーの中には「ただ綺麗なものを作って終わり」という扱いになりがちで、数字や成果につながっているかのフィードバックをもらえないまま働いている人も多いと思います。しかし同時に、自分の仕事がクライアントや市場にどのような影響を与えたのかに興味があり、もやもやしたまま仕事をしている人もたくさんいると思っています。

そうした行き詰まりや不満を持っているデザイナーを意識して、「今のデザインの仕事で行き詰まりを感じていませんか?」という問題提起から「運用型広告×デザインという仕事なら、あなたのデザインがビジネスの成果に直結します。そこに手応えを感じられるし、やりがいを得られるはずです」という形でいわゆるLP(ランディングページ)のセオリーのような問題提起→解決策の流れで載せるようにしています。このあたりの考え方は、自分たちが得意としているマーケティング領域の経験も活きています。

3. 「作るだけ」から脱却するデザイナーのキャリアパス

Q. まさにSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)ですよね。とても戦略的だと思いますが、「どういうデザイナーがあうか」まで具体的に決めているのでしょうか?

「こういう人に来てほしい」と綿密に決めてはいません。特に制作面のスキルは入社後に補いやすい要素でもあるため、未経験者であってもポテンシャルを評価して採用させてもらうケースも少なくありません。ただ、ビジネスパーソンの性質として“成果重視”と“共同作業が好き”という視点、この2つは意識しています。

成果重視とは「デザインを作って終わり」ではなく、コンバージョンやビジネス目標への寄与をモチベーションにできることです。共同作業が好きという点は、広告運用担当やクライアントと細かくコミュニケーションをとりながら進められることにつながります。それらを組み合わせて、成果重視型だけど協調性がある、といった二軸を満たせるデザイナーなら当社で活躍できるのではと考えていますし、このような人はカルチャー面でもフィットすることが多いです。

逆に言うと、「カッコいいクリエイティブが作りたい」という人や、「独創的な表現に挑戦したい」といったタイプの人は、スキルは高くても今のアナグラムにはあまり合わないかもしれません。

Q. アナグラムさんの条件に合いそうなデザイナーは数が少ないように思いますが、いかがですか?

確かに多くはないかもしれません。ただ、少数派ではあるけれど、ゼロではないという印象です。「純粋に数字で評価されるのは怖い」という人がいる一方、「作ったものが、実際どういう効果を出したのかが気になる」という人も一定数いるんですよね。

実際、アナグラムで採用した人には、デザイナーの多彩な活躍の仕方に惹かれて入社してくれた人も多いです。最近面接させてもらっている人の中にも、異業種で働く傍らで副業やスクールを通じてデザインに触れながら、「どうせなら数字や成果に関わる分野までやってみたい」という価値観でデザイナーとしての転職活動をしている人が増えている印象があります。

Q.そうしたデザイナーに対して、自社の独自性をどんなメッセージでアピールされていますか?

デザイナーという枠組みにとらわれずに「戦略から実行・制作までを担える」ことを仕事の醍醐味として伝えています。特定分野のスペシャリストにこだわる場合、技術革新や市場の変化で価値が下がったときに仕事を失う可能性がありますよね。でも、当社で運用型広告のクリエイティブ制作を中心に、ディレクションやコミュニケーション、セールスも含めて一気通貫で経験することで、常に市場に必要とされる知識や技能を身につけ自走できるようになる。そうなれば、自分の好きな仕事を強みの軸にしつつ、昇給やキャリアアップなどにもつなげやすいですよ、というアピールです。

デザイナーであっても、広告運用まで踏み込んで活躍の幅を広げたいという人であれば、その機会を提供してサポートもしますし、クライアント折衝や提案を自らやってみたければ、そこにも挑戦できる。それがデザイナーの多彩なキャリアパスにつながり、いずれは自社だけではなく組織を超えた市場価値を高めることにもなると思っています。

ただし、市場価値よりもクライアントに対して成果を出すことの大切さや面白さを重点的に伝えるようにしています。デザインのスキルを主軸にしながら運用型広告で継続的に成果を出していくのは決して簡単なことではありませんので、その道のりを楽しめることへの共感は強く求めたいですね。

Q. デザイナーとして「完全にビジネス側に寄り切るのはやはり違う」という不満が生まれることはありませんか?

それはあります。特に経験豊富なデザイナーさんほど、慣れ親しんだ制作スタイルから離れることに不安や抵抗がある人もいますし、ディレクションやマネジメント業務の比重が高まるにつれて「純粋にデザインに没頭する時間が減ってしまう」ことへの葛藤も当然あると思います。

依頼に沿って制作するだけではなく、施策立案などより上流の工程に関わりながら成果を出せるようなデザイナーになり、その影響力をさらに拡大していくためには、顧客折衝を含むディレクションやマネジメントにも注力してもらうことになります。とはいえ「もっと手を動かしたいし、ビジュアルのクオリティにこだわりたい」タイプと「ディレクションやマネジメントまでやってみたい」タイプはやはり求めるものが違いますし、夢中になれるからこそ大きなエネルギーを発揮できるわけですよね。

ですから、役割を完全に分担することはしませんが、会社として「キャリアはこう進め」と型を押し付けるのではなく、様々な成長や活躍の可能性を許容しながら、個人が進みたい方向性と会社の方向性、クライアントや市場が求めるものがうまく交わるやり方を探していきたいと考えています。

4. 採用メッセージを活かすチャネル戦略

Q. デザイナー採用ならではのチャネルの工夫はありましたか?

基本的には広告運用担当者の採用と同じ媒体に出しています。また、エージェントさんもかなり活用していますね。デザイナー専門のエージェントさんとか、クリエイティブに強いサービスはいくつかあって、担当エージェントさんがうちの仕事をしっかり理解してくれると良い人を紹介してもらえる印象があります。

逆に利用して間もないエージェントさんなどはミスマッチが起きることも多いので、複数のエージェントとお付き合いしながら、当社の仕事の性質やフィットする人材についてフィードバックを続けながらポテンシャルを探っています。

リファラル採用は現在は制度として取り入れてはいませんが「もし良い人いたら声かけてね」と時々声をかけている程度です。

Q. 自社オウンドメディアなどは活用されていますか?

オウンドメディアであるアナグラムのブログや自社の公式Xでデザイン関連のTips記事の発信を続けています。他にもクリエイティブが関連する支援事例や従業員のインタビューなど発信するようにしていますが、その記事を読んだうえで応募してくれる人はやはり志望の熱量や業務理解が他のチャネルよりも高く、限られた時間の面接でもより踏み込んだ会話までできることが多いですね。

採用自体は、ポータルサイト、エージェント、自社サイトでそれぞれ同じくらいの割合ですが、自社サイト以外の応募経路であってもオウンドメディアの情報を読み込んでから応募してくださる方も多いので、カルチャーフィットを重視した採用においては採用チャネルを問わず自社サイトでの“発信力”は非常に大事だと思います。

5. チームを見据えた育成と「170度評価」の取り組み

Q. 採用したデザイナーを育成する仕組みや、オンボーディングについて教えてください。

当社は、経験者・未経験者を問わず、最初の1か月は全職種共通の研修を受けてもらいます。そこでは運用型広告の細かい仕様のハウツーや具体的な仕事の手順ではなく、もっと抽象度の高い「ビジネスを捉える考え方」や「良いクリエイティブとは何か」といったテーマを扱います。デザイナーであっても広告運用担当向けの研修と同じ内容を学んでもらっています。

課題図書もいくつかあり、マーケティングの名著と呼ばれるものや「ゴールから逆算する思考」のようなビジネス、マーケティング全般を学べるものです。

研修が終わると、OJT形式で先輩と一緒にプロジェクトを動かしていきますが、入社時点でのスキルや得意分野は人それぞれなので、決まった順序で仕事を進めるというよりは配属先のリーダーがスキルギャップを見てフィードバックしたり必要な勉強を促したり…という形です。

デザイナー同士で施策を共有し合って「どういう経緯でこのクリエイティブに至ったのか、結果はどうだったのか」を話し合うチーム定例もずっと続けています。複数名で振り返りをすると、自分が担当していない業種・業界のナレッジや発見を疑似体験できますし、自身の担当プロジェクトでも自分だけでは気づかなかった意見や改善案が出てくることも多いです。

みんなで成功事例や失敗事例を共有することで、表面的なクオリティだけにとらわれずに成果の要因は何かを言語化できるようにしよう、と。デザインを単なる見た目で終わらせず、ビジネス視点とつなげるための取り組みですね。

一人で複数工程を担当するアナグラムだからこそ、一人あたりが担当できるプロジェクトの数やそこから得られる経験には限りがあります。でも、チーム定例で他の人の仕事も追体験すると、インプット量が格段に増え、視野が広がります。これが結果的にチーム全体の成長にもつながっていると感じています。

Q. 採用やオンボーディングに評価制度がどうリンクしているのでしょうか?

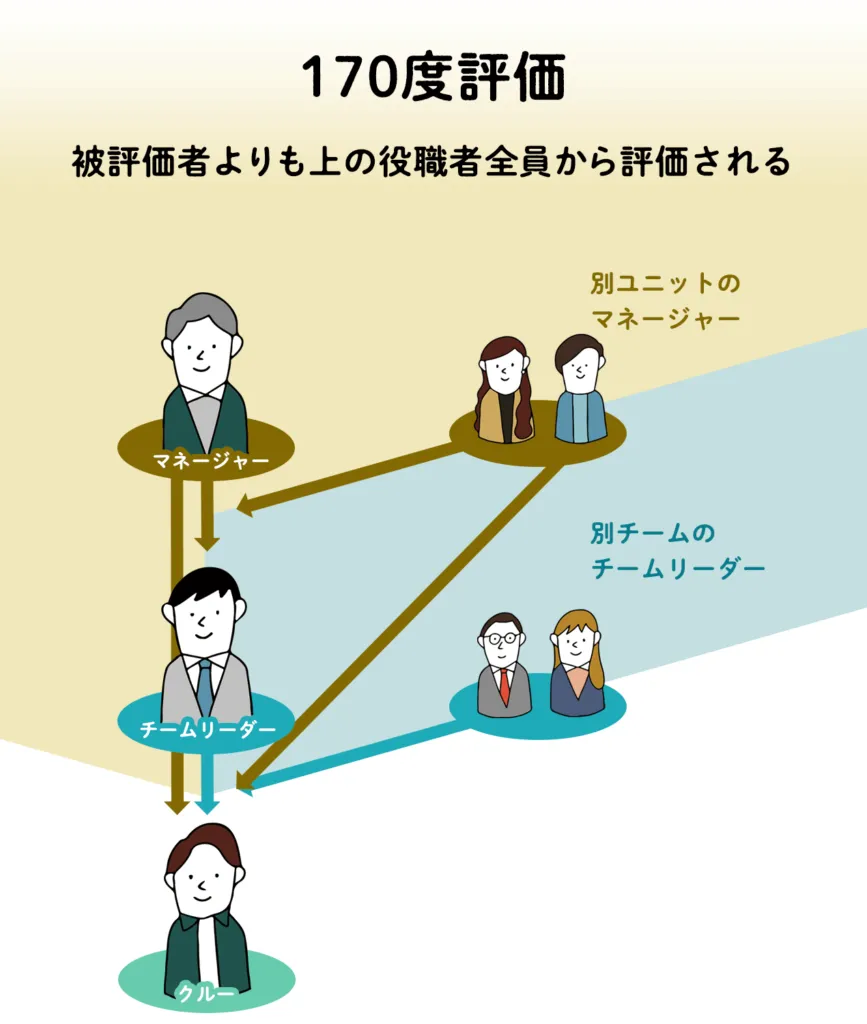

基本は半年に1回の評価会です。評価会は複数のマネジメントメンバーが集まって「実際にこの人がチームやプロジェクトでどう活躍したのか」を話し合います。直属の上司だけでなく、一緒にプロジェクトを進めた他のマネジメントメンバーの意見なども反映されるようにしています。

この評価制度を、アナグラムでは「170度評価」という呼び方をしています。170度評価とは、被評価者よりも上の役職者全員が評価に関与することです。被評価者と同等あるいは下のメンバーは評価に関与しないので、360度や180度ではなく「170度」なんです。

評価自体は定性的な部分を大事にしていて、たとえば「前期から比べて何ができるようになったか」とか、「その成長によってチームやクライアントにどう貢献できたか」という視点を持つようにしています。この半期ごとの評価がその人の価値を決めるものではないということも価値観として常に共有しています。

売上も見ますが、広告運用の施策やデザイン・クリエイティブ以外の変数も多くあるため、定性的なことも踏まえて評価に取り入れています。オウンドメディアへの寄稿本数なども評価項目の一つです。

Q. デザイナーならではの評価の具体例をもう少し伺えますか?

デザイナーらしい定性的な評価内容では、「制作物の表現やフォーマット、仕事の幅が広がっているか」が挙げられます。たとえば入社当初はバナーしか作れなかった人が、今はショート動画やLP制作、LPO(ランディングページ最適化)など様々な表現や仕事に挑戦していて、成果も出ているなどです。制作物の表面上のクオリティだけでなく、「新しいことにチャレンジできるか」「仕事の幅を広げられたか」も加味して評価しています。

何が必要とされるかはプロジェクトの状況により異なるので、「これは評価する・しない」と決めてしまうことはしていません。技術やプロセスそのものを評価するのではなく、新しい技術や手法がクライアント支援に役立っていることが大切なので、“ビジネス成果に繋がる”かどうかもセットで考えるのがアナグラム流かもしれません。

Q.クリエイティブのクオリティ評価はどうされていますか?

確かにそこは難しいですし全く評価していないわけではありません。高クオリティな表現が求められるプロジェクトもあるので、そういった仕事に対応できることは評価につながります。ただ、当社の場合は「成果を最大化するために必要なデザイン」という考え方が根底にあって、場合によっては“洗練されすぎない”ほうが成果が出るケースもあるため高クオリティだから良いとは一概には言い切れません。

実際、プロのデザイナーが手掛けたクリエイティブよりも、非デザイナーが自分なりに制作した妙に味のあるクリエイティブのほうが高い成果をあげることも珍しくありません。だからといって素人感のあるものが正解かというと、決してそんなこともないので、最終的には高クオリティなものも含めて様々な表現の幅が求められます。「売れたものだけが正解」のような空気感になってしまうと、クオリティを磨くことに意味がないかのような風潮にもなりかねないですから、私自身もデザイン経験のある身ならではの視点として、チームメンバーがデザイン上の工夫や改善を行っている中での良さはできるだけ拾い上げるように意識していますし、見た目を磨くことで成果の向上が見込める場面ではそのようにフィードバックすることもあります。

6. AI時代のデザイナーに求められる「変化への柔軟性」

Q. デザイナーといえば、現在は生成AIなどのテクノロジーが急速に発展しています。アナグラムさんとしては、AIをどう活用していく想定でしょうか?

AIは確実に大きな影響を与えますよね。バナーデザインやアイキャッチ画像などは、技術次第で一部が自動化されていくかもしれません。でも私たちは「だからデザイナーが不要になる」とは考えていません。

むしろ、デザイナーがAIを使いこなし、どうビジネス成果に繋げるかを考えるスキルが必要になるはずです。「この表現がユーザーの何を動かすのか」を深堀りする役割にデザイナーが注力できるようになり、表現を作り上げるための選択肢にAIが追加される、という向き合い方が今だと現実的だと考えています。

実際に、成果が出そうなアイデアだが実現のためには撮影が必要で時間や予算の兼ね合いで従来は難しかったようなものでも、生成AIによって実現可能になった制作物の事例も出ています。

要求された表現を作り上げるだけでなく、何を作ることで広告の成果があげられるのかを考え、実現する。それがデザイナーの多彩な活躍の幅にも繋がると思っています。

Q. そのような時代にデザイナーを管理・育成していくうえで、他職種にない難しさはありますか?

あると思います。たとえば「新しいツールを試すべきだ」と理屈では分かっていても、自分も含めてですが経験豊富な人ほど「従来のやり方を変えたくない」と感じるケースが少なくありません。デザイナーというと一見「新しい表現が好き」なイメージを持たれますが、実際は自分のやり方を確立してからの変化には抵抗を覚える人も一定数います。

それを無視して、無理やり変化を押し通してしまうと、本人のモチベーションが大きく下がる恐れもあります。そもそも大切なのはプロセスではなく広告の成果なので、全員に特定のやり方を押し付ける必要はありません。デザイナーならではのこだわりや「作る楽しみ」を尊重しつつも、現場で将来的に必要になる新しい技術を取り入れていく。これは簡単ではないのですが、大切な取り組みだと思います。

Q. そこには個人のキャリア観や将来の不安も関わってきそうですね。

まさにそうですね。特に30代以降のデザイナーだと「このまま手を動かし続けて大丈夫か」「ディレクションやマネジメントに進むべきか」といった悩みも増えてきます。「手を動かすだけ」でも一定の役割を持ってもらうことはできるかもしれませんが、ビジネス視点をまったく身につけないままだと、そもそもその人が自分の市場価値を維持するのが難しくなる恐れも出てきます。

ただ、それを頭ごなしに押し付けてしまうだけでは「数字にばかり縛られたくない」という反発につながるかもしれません。ですから、一人ひとりの特性を見ながら、「何を変えて何を変えないか」の会話を丁寧に行い、広告の成果検証やマネジメント、ディレクションも面白がってもらえるような環境を作る、というバランスが重要かなと思います。

7. 振り返って「うまくいったこと・もっと良くしたいこと」

Q. 2020年からデザイナーチームを立ち上げて、すでに3年以上です。特に「これは効果があった」という点は何でしょう?

先ほど話した「チーム定例ミーティングでの施策共有」には、手応えを感じています。チームで携わっている全てのクリエイティブ施策のノウハウをチーム全体で巡回させる仕組みなので、成長スピードが格段に上がりましたし、施策自体をより良いものにしていく効果もありました。

採用に関しては、結果的な側面もあるのですが「1人目、2人目の採用方針をあまりデザイナーという業務スキルにこだわりすぎなかった」ことです。確かに最初は悩んだのですが、広告運用担当者の採用で培ってきたノウハウを活かしつつも、あくまで“アナグラムのカルチャーに合うかどうか”を重視して判断したところ、結果的にベテランも未経験者もうまくいきました。

ある程度共通しているものがあって、そこが保てていれば入社時点のスキルは後から補えるからこだわりすぎる必要はない、という点を早い段階で見つけられたことでその後の採用にも勢いがつきました。

Q. 逆に「ここはもう少しうまくやれたかも」というポイントはありますか?

採用の際、広告という世界が持つ「華やかさ」をイメージして入社したけれど、実際の業務とのギャップが出てしまった人もいたことですね。

私たちはどちらかというと、顧客企業の課題を深堀りして、地道に数字を作っていくスタイルです。そのため大手企業のマス広告のような“華やかさ最優先”のイメージとはギャップが出てしまいがちです。「広告」や「デザイン」だけだと言葉の幅が広くなってしまうため、実際にどのような仕事をしていて、そのためにどのような面白さや難しさがあるのかを事前にしっかりすり合わせしておかないと、ミスマッチが起こる可能性があることを痛感しました。

8. 変化し続けるデザイナー市場にどう挑むか

Q. 今後、デザイナー組織をどのように発展させていきたいと考えていますか?

現状は広告運用のチームが主体となって案件を受注し、必要に応じてデザイナーが入る流れが多いのですが、デザイナー側が自分たちでお客様と対話し、「こんな広告プランを一緒に作りましょう」と提案する力を強化したいんです。

そのためにはデザイナーが広告運用の知識を学ぶ必要もあるし、商談や見積りなどビジネス面の経験を重ねる必要もある。一方で「自分はそれよりクリエイティブ制作を極めたい」という人には、そのバランスを尊重しつつ選択肢として持てるようにしたいと考えています。“役割を広げる自由”と“専門を突き詰める自由”の両方を会社として認めることが目標です。

運用型広告のクリエイティブは、今後ますます動画やSNSなど多様化していきますし、AIをはじめとするテクノロジーの進化も加速していくと思います。デザインの定義が拡張される時代だからこそ、「デザイナー」という肩書きに縛られずに新しい価値を作り出せるチームを作りたいと思っています。

Q. 今日お伺いしたお話を踏まえると、アナグラムさんではデザイナー組織を「常に変化し続ける存在」として育てている印象があります。

おっしゃる通り、広告市場は技術の進化やユーザートレンドの移り変わりがとても速いです。「今まで通りのやり方」に固執すると、企業としてもデザイナーとしても厳しくなってしまうかもしれません。だからこそ“状況に合わせて役割を広げられるマインド”を大切にしたいと考えています。

私自身、デザイナーとして手を動かすのが好きでこの道に来ましたが、広告運用を学んでみると新しい視点が得られましたし、そのあとメンバーのマネジメントや採用に携わるようになって、また別の面白さを知りました。デザイナーが「デザイナー」という肩書きに縛られず、マーケティングやビジネス面にも踏み込むことで、より大きな成果ややりがいを掴むことができると、今は確信しています。

まとめ – デザイナー採用を成功させた「マーケティング発想」

アナグラム株式会社が短期間で約20名規模の組織にまで成長できた理由は、“成果を出す”視点を明確にしながら、ポテンシャル人材にも幅広く目を向けるアプローチを取り、強みであるマーケティング発想を柔軟に活かして、デザイナーの採用市場を見ていたことでした。

単に即戦力のスペシャリストを求めるのでなく、未経験でも自社にマッチングする人材を明確にし、研修や評価でもビジネス視点をしっかり育む。その結果、デザイナー自身も“マーケティング発想”を身につけながらキャリアの可能性を広げられることが、組織の順調な成長からも読み取れます。

アナグラム株式会社のデザイナーにおける採用戦略は、優秀なデザイナーの獲得に苦戦する企業への気づきだけでなく、新たなデザイナーの価値を提案する取り組みだとも言えるでしょう。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています