採用を成功させるには、採用サイトの情報の充実が不可欠です。エージェントや求人媒体などのチャネルから企業を知り、興味を持ったユーザーの多くは「社名+採用」で検索をかけ、その企業の採用サイトを訪問します。

ベイジが独自に行った数千名規模の調査では、中途の求職者の内およそ70%、新卒の就活生のうちおよそ82%が、転職活動、就職活動中に「採用サイトを見る」と回答しています(※1)。

(※1)

中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年度版)

https://baigie.me/recruit-blog/2024/10/09/midcareer-survey-2024/

新卒採用における採用サイト利用実態調査(2024年度版)

https://baigie.me/recruit-blog/2025/03/12/newgrad-survey-2024/

各チャネルで公開されている情報は、多くの場合において断片的です。そのため、それだけでは知りたいことが分からないと感じた求職者は採用サイトに訪れます。そのとき、採用サイトにも十分な情報が掲載されていないと、興味を失いサイトから離脱し、その時点で自社が候補から外れてしまうこともあります。

ゆえに、採用の成功には採用サイトの情報を充実させることが重要です。採用サイトに十分な情報を掲載せずに各チャネルに投資をすることは、穴の開いたバケツに水を入れるようなものであり、受け皿が脆弱であれば投資の効果が十分に得られません。

また、自社の採用サイトが充実していれば、採用サイトからの直接応募を増やす効果だけでなく、理解を深めた求職者がその会社により興味を抱き、他のチャネルからの応募を増やす間接効果の両方が期待できます。

成果の出る採用サイトを作るには、基盤となるサイトの制作方針をしっかり作ることが重要です。制作の初期に実施するこの基盤作りを、私たちは「採用サイト戦略」と呼び、採用サイトの制作の際はおよそ1ヶ月から2ヶ月かけて実施します。

本記事では、ベイジの採用サイト戦略の策定のプロセスを紹介します。

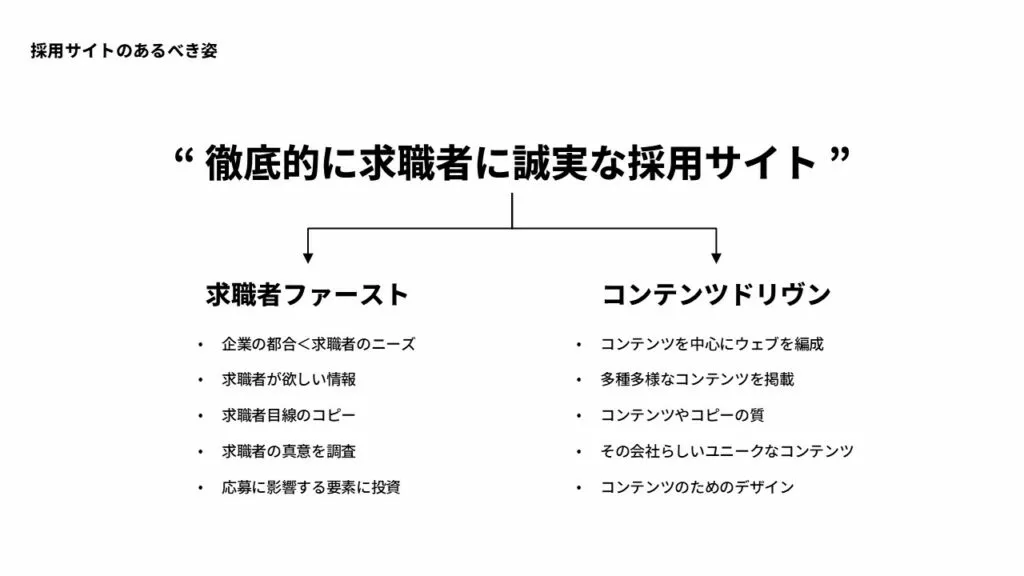

採用サイトの原則

具体的なプロセスを説明する前に、ベイジが採用サイト制作において掲げる2つの原則、「求職者ファースト」と「コンテンツドリヴン」について紹介します。

求職者ファーストとは、企業が見せたい情報ではなく、求職者が知りたい情報を発信する姿勢です。

採用サイト制作は、企業側の思いが強いあまり、一方的な情報発信に陥りがちです。しかし求職者が本当に知りたいのは、具体的な業務内容や職場の人間関係、待遇や福利厚生など、自分がそこで働くイメージを掴むための情報です。「求職者の知りたいこと」を軸にすることが、良い採用サイトの第一条件と言えます。

もうひとつの原則、「コンテンツドリヴン」とは、採用サイト上のコンテンツを充実させることです。

採用サイトにおいて重要なのは、個性的なデザインやキャッチーなコピーではなく、エントリーや入社の意思決定の材料になる情報を提供することです。その企業がどのような事業を行い、どのようなカルチャーがあり、働く中での困難や魅力は何かといった具体的な内容こそが求められます。

これらをしっかり求職者に伝えるために、ベイジの採用サイト制作では、コンテンツを中心にしたサイト設計を徹底しています。

この二つの原則を念頭に置き、戦略フェーズの検討を進めます。

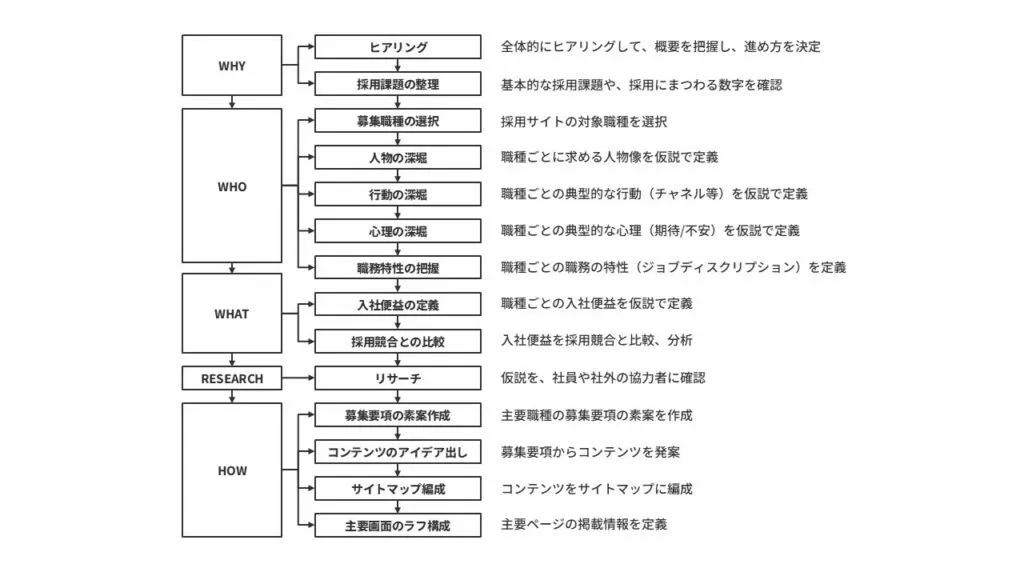

採用サイトの検討のステップ

採用サイトの検討は、大きく分けて、1.事前インプット、2.戦略整理、3.リサーチ、4.ワークショップ、5.戦略の最終調整、から成り立っています。

1. 事前インプットでは、まずは、お客様の事業と組織、人事戦略や、それらに紐づく採用戦略を理解したうえで、直近の採用課題を把握します(WHYのパート)。

2.戦略整理では、インプットした内容と、それらをもとに構築した仮説をお客様と議論したり、3.リサーチや4.ワークショップを行ったりしながら、求める人物像や、働く魅力といった要素を洗い出していきます(WHO、WHATのパート)。

最後に、それまで集めた材料から、サイトの方針と構成案、主要画面の流れを決める5.戦略の最終調整を行い、戦略フェーズが終了します(HOWのパート)。

採用サイトに載せる情報の種類や見せ方を十分に検討せず、「求職者にアピールしたいこと」だけを思いつくままに掲載してしまうと、適切な情報発信ができません。その結果、ターゲットの応募意欲を高められなかったり、自社が望んでいないターゲットから応募が増えたりするリスクもあります。

そのため、ベイジでは採用サイトを制作する際、この5つのステップを必ず踏むようにしています。

以下、1から5のステップについて、具体的に解説します。

1. 事前インプット

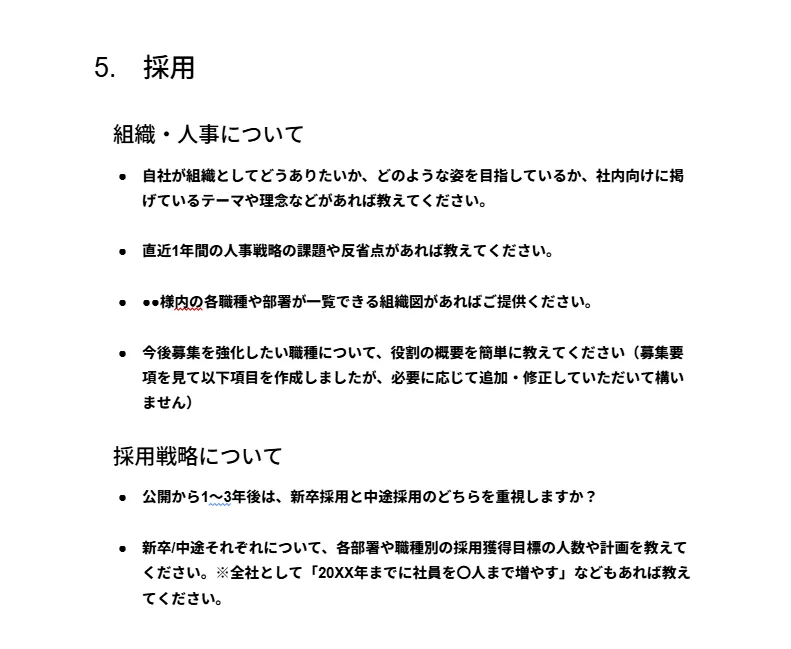

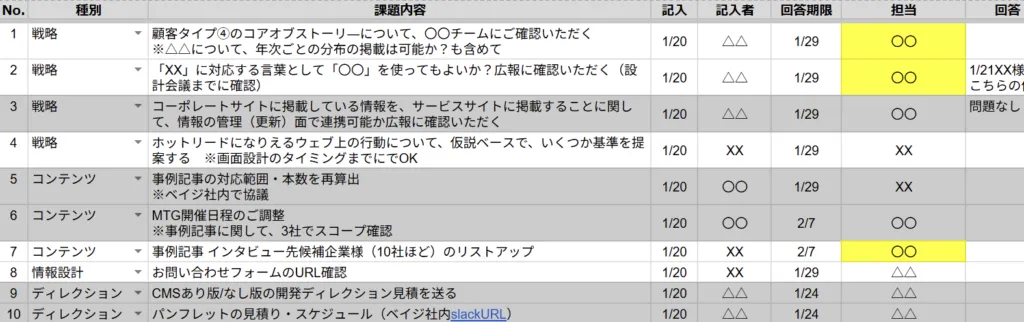

ベイジでは、プロジェクトキックオフの2週間前を目処に「ヒアリングシート」と呼ばれる質問シートをお客様に記入いただきます。

ヒアリングシートには、事業や人事の現状と方針、それに紐づく採用計画など、企業の全体像に関する内容から、直近の採用課題や採用に注力したい職種、直近の退職者の離職理由など、採用の現場に近い内容まで、およそ数十の質問項目が記載されています。

企業のビジョンや事業計画、人事戦略などの上流部分についてもインプットする理由は、採用サイトはこれらと一貫性を保つ必要があるからです。

ビジョンに対して事業計画があり、事業計画を達成するために人事戦略や人事計画があり、それらに紐づいて採用戦略や採用計画があります。これらを踏まえた上で採用サイトにどのような役割を持たせるか、サイト上で特にどの職種や属性に注力するかを決めるため、ヒアリングシートでは経営や人事といったテーマにも触れています。

またヒアリングシートの他に、直近の採用に関する数値(各チャネルからの応募状況、各選考過程の歩留まりなど)がまとめられた資料や、説明会で使用する会社紹介資料、採用ピッチなど、お客様の現状や課題を知るための材料を可能な限り集めます。

2. 戦略整理

戦略フェーズの中心となるのは、事前インプットやヒアリングをもとに立てた仮説をお客様と議論し、仮説の精度を高めていく「戦略ミーティング」です。戦略フェーズ期間中、1.5時間の戦略ミーティングを5回から6回程度行います。

戦略ミーティングでは、主に以下の内容についてディスカッションします。

2-1. 採用課題の把握

戦略フェーズ初期は、ヒアリングシートへの回答と併せて追加でヒアリングを実施し、お客様が直面している採用課題を正確に把握します。採用課題やボトルネックを洗い出し、ウェブ上で解決できることとそうでないことに切り分け、「どんな採用サイトが必要なのか」を明確にします。

ここが曖昧なまま制作を始めてしまうと、欲しい人材にアピールできる内容にならなかったり、印象論だけでサイトのコピーやデザインを決めてしまったりするリスクにつながります。

2-2. 採用サイトの目的の策定

大前提として、採用サイトはすべての採用チャネルからの受け皿です。各チャネルに掲載している情報を集約、あるいは動線を設け、採用に関するすべての情報とのタッチポイントとして設計します。

そのうえで、採用の方針と自社の課題に応じて採用サイトの役割を検討します。

たとえば「なるべく多くの応募者を集めたい」「数は絞られてもよいので、応募者の質を高めたい」など、企業によって採用の方針は異なります。その方針によって、採用サイトのコンテンツの種類や見せ方、応募者へのメッセージングの仕方なども変える必要があります。

このように、採用方針をもとに採用サイトの目的を決め、どのようなサイトにすべきかをブレさせないようにします。

2-3. ターゲット職種の設定

先述の通り、事業計画や人事計画と採用戦略は密接に関係しています。採用戦略に沿って採用すべき職種の優先度も変わるため、まずはそれらを理解したうえで、採用の強化が必要な職種やポジション、属性(新卒/中途)を明確にします。

また、その職種やポジションと採用サイトとの相性を考慮する必要もあります。特にシニア層以上のポジションは、採用サイトをほとんど閲覧しないケースもあります。そのような場合は、そのポジションに関する情報掲載は最低限に留め、採用サイトでより効率的にアプローチできる職種をメインターゲットとして戦略を検討します。

2-4. 求める人物像の設計

ターゲット職種において、自社が求める人物を1.能力的特徴、2.性格的特徴、3.キャリア的特徴、の3つの観点から定義します。

1.能力的特徴とは、たとえば論理的思考力や仮説検証力といった、その職務に求められるポータブルスキルや、職務に必要なテクニカルスキルのことです。

2.性格的特徴とは、会社のカルチャーや社員の雰囲気と相性の良い性質です。「〇〇職は穏やかな性格のほうが周りと馴染みやすい」「XX職は挑戦的で成果志向のほうがマッチしやすいなど」部署や職種によって異なることもあります。

3.キャリア的特徴は、その職務の遂行するにあたって、あると望ましい、あるいは必須となるスキルや過去の経験です。

能力的特徴や性格的特徴は、表面的な言葉に終始しがちです。たとえば「コミュニケーション力」や「協調性」などはどの企業や職種でも求められる性質であり、これだけでは「自社にとって求める人物像の要件」と言えません。

そこで、業務の中や社内でどんなコミュニケーション力や協調性が必要とされるのか、どんな場面でどう振る舞うことが求められるのかをなるべく具体的に言語化します。こうすることで、よりリアルな「求める人物像」を定義できるようになります。

2-5. 行動・心理の深掘り

ターゲットは、就活や転職活動の際にどのような気持ちや考えで就職先や転職先を探すのか、どのような行動をとるのか、その背後にあるインサイト(言語化されない本音や行動の動機)は何か、を掴むことで、ターゲットに訴求しやすいコンテンツやメッセージを作ることができます。

たとえば、「若いうちから裁量を持って働きたい」と考える人は一定数います。しかしその背後にある本音は「自分なりのやり方で成果を出すことに面白さを感じる」「能力に自信があり、実力で評価されたい」など、人によって様々です。

あるいは、早期からインターンシップに参加する就活生も数多くいます。これもその背後には「早くから色々な会社を知り、自分に合う仕事や環境を知りたい」「就活に特別意欲的というわけではないが、周りに後れを取りたくない」など、人によって異なる本音が隠れています。

行動や心理の深掘りは、本音を得るために有効な方法です。本音は、ターゲットにより訴求できるメッセージやコンテンツを検討する手がかりになります。

行動や心理を深掘りする際は、現社員の中でも特に高いパフォーマンスを発揮している社員数名にインタビューを実施します。ターゲットに近い特性を持つ人を対象とすることで、ターゲットの本音により近い情報を得ることができるためです。

2-6. 入社便益の整理

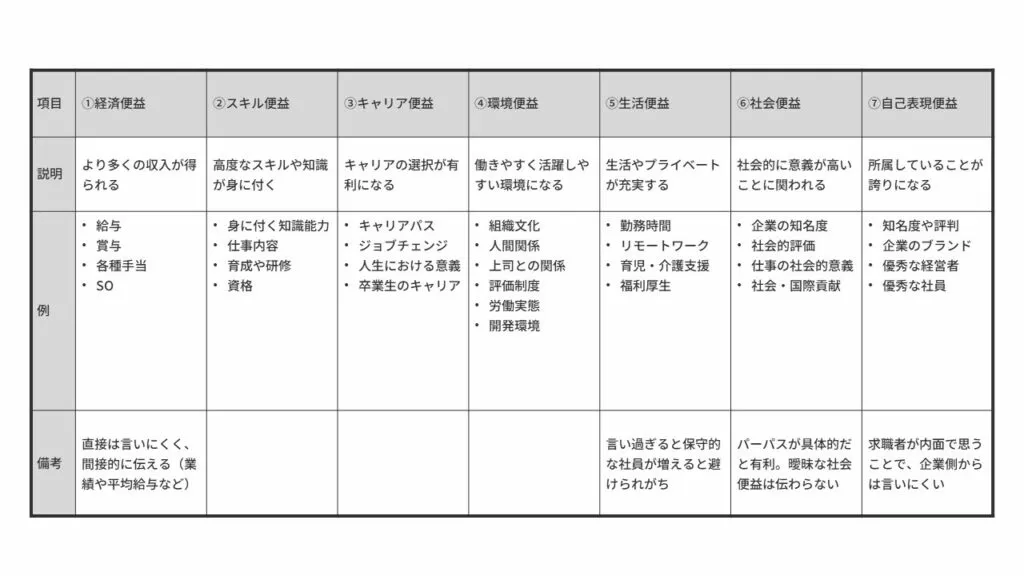

入社便益とは、社員がその企業で働くことで得られるベネフィットのことです。ベイジでは、入社便益を以下の7つに分類しています。

それぞれの入社便益の数は企業によって異なります。すべての便益を満遍なく兼ね備えている必要はなく、特に推せる要素をピックアップして見せても問題ありません。自社ならではの独自性のある魅力が見つからずとも、複数の魅力を組み合わせて伝えることで、それは独自性になり得ます。

また、魅力要素を表面的に伝えるのではなく、その魅力が、どのような人にとってどう魅力になるかを表現することで、説得力を持って伝えることができます。魅力となり得る要素を挙げるだけでなく、それらをターゲットに訴求するための見せ方の工夫が重要です。

一方、たとえば「うちは残業が少なくリモートワークで働けるが、『働きやすい環境だから』という理由で応募してくる人を積極的には採用したくはない」と考えることもあるでしょう。そのような場合は、自社の入社便益の中から何に魅力を感じる人に来てほしいかを考え、それを積極的にアピールするコンテンツやページを設計します。

便益は網羅的に見せつつも、自社の何に魅力を感じる人に来てもらいたいかを考え、各便益の見せ方を調整します。

2-7. 採用競合との比較

同業他社など同じ人材を取り合う可能性の高い競合企業と比較して、自社の差別化ポイントを明らかにすることも重要です。給与や福利厚生、企業の知名度などで差別化できない場合でも、社風や成長支援の制度など、自社ならではの強みを明確に提示できれば、求職者には魅力として映ります。

採用サイトでは、競合と比較したときの勝ち筋や、「これなら自社に軍配が上がる」というポイントをしっかり押さえ、求職者が「ここで働きたい」と思える理由を可視化することが重要です。

3. リサーチ

ベイジの採用サイト戦略では、社員アンケートや社員インタビューなど、現場の方々を対象にしたリサーチを必ず行います。実際に働く人々を知ることで、お客様の企業カルチャーにマッチする人物や、その企業のターゲット求職者が就職活動・転職活動中に知りたい情報をより正確に把握できると考えているからです。

リサーチはその企業に入社して1~2年以内の社員の方々を対象に実施します。就活や転職活動から時間が経ち過ぎておらず、より実際の求職者の目線に近い情報が得やすいためです。

さらに、組織全体の傾向を知るために全社員を対象としたアンケートを実施したり、「その企業に長くいるからこそ分かること」を知るために、ベテランを対象にしたインタビューを実施したりと、目的に応じてリサーチの対象者を変えることもあります。

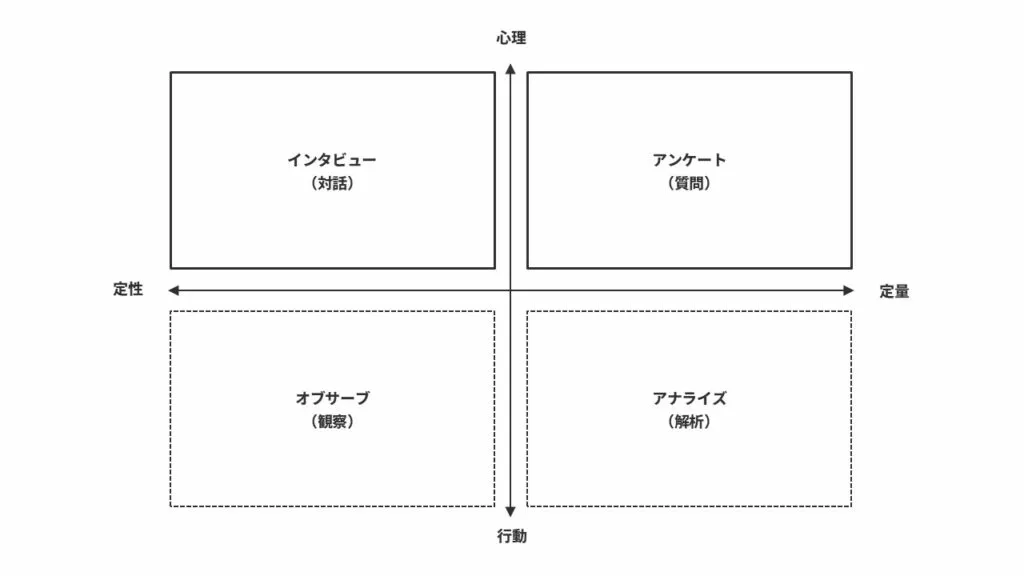

リサーチには、数値データを集計・分析する定量リサーチと、数値化できない情報を扱う定性リサーチの2種類があります。定量リサーチは、主に全体の傾向を知るためや、アイデアを広く集めるために、定性リサーチは、一人の対象者を掘り下げることで複数の示唆を得るために実施します。

リサーチで扱う対象は、対象者の心理と行動です。心理のデータは、対象者に直接質問をし、その回答から取得できます。行動は、被験者がどのような行動を取っているか、実際に観察したり、行動の記録を解析することで得られます。

以下、

- 定性×心理(インタビュー)

- 定性×行動(オブザーブ)

- 定量×行動(アナライズ)

- 定量×心理(アンケート)

- デスクリサーチ

の5つのリサーチについて解説します。

3-1. 定性×心理(インタビュー)

お客様の企業で働く社員を対象に、直接質問をして回答を得ます。インタビューは、対象者の表情や声のトーンから示唆を得られたり、そうしたヒントをもとにその場でさらに回答を深掘りができたりするため、対象者のインサイトを得るうえで有効な手法です。

インタビュー対象者は、採用上注力したいターゲット職種で活躍している社員、すなわち「求める人物像」に近い社員をアサインしてもらうようお客様に依頼します。インタビューは原則一対一とし、一人で落ち着いて話すことのできる空間を用意し、対象者が話しやすいように配慮します。

3-2. 定性×行動(オブザーブ)

ベイジが採用サイト戦略で実施するオブザーブは、ユーザーテストです。

ユーザーテストとは、商品やサービスを利用するユーザーの様子を観察し、そこから改善のためのヒントや、ユーザーの心理を知るリサーチ手法です。

採用サイトのユーザーテストでは、直近で入社した社員を被験者としてアサインし、疑似的なユーザーとなってもらいます。「エントリーボタンを押す」「入社前の最終検討に必要な材料をサイトから得る」といったゴールを設定し、被験者が、自社の採用サイトでゴールに辿り着くまでの様子を観察します。

ユーザーテストでは、一つひとつの行動を起こす際、被験者にリアルタイムで発話してもらいます。

たとえば、「◯◯が見たいから、XXと書いてあるこのボタンを押してみよう」「◯◯の情報が見たかったけれど、見当たらない。△△というとページならあるかもしれないので、クリックしてみよう」と言ってもらってからサイト上のボタンをクリックする、といったかたちです。

こうすることで、現サイトのユーザビリティの問題点を見つけやすくなります。

ユーザーテストにおいて重要なポイントは、テストを実施する側が、テスト中に被験者を誘導する声をかけたり、質問をしたりしないことです。声をかけてしまうと問題点が正確に把握できないため、テスト中は観察に徹します。

テスト終了後に「◯◯を探したのはなぜですか?」「どうしてXXというページに◯◯があると考えましたか?」など、行動を振り返るインタビューを実施し、問題が生じる原因を深掘りします。

3-3. 定量×行動(アナライズ)

Google アナリティクス4(GA4)やヒートマップといったツールを使い、月間UUやコンバージョン数など、サイト全体の数値を見るほか、流入経路の割合や時期、どのページがよく閲覧されているかなど、サイト上のユーザーの動きを包括的に可視化します。

これらを見ることで、サイト上で特に興味を持たれやすいコンテンツや、ユーザーがどのような情報を知りたくて採用サイトを訪れているのかを知る手がかりを得られます。

また採用サイトの場合、エントリーや、インターン・説明会への参加がコンバージョンとなります。そもそもコンバージョンに辿り着いていない場合は、コンバージョンポイントが適切に設計されているかを、コンバージョン直前での離脱が多い場合は、フォームがユーザーにとって入力しやすいよう最適化されているかなども確認します。

3-4. 定量×心理(アンケート)

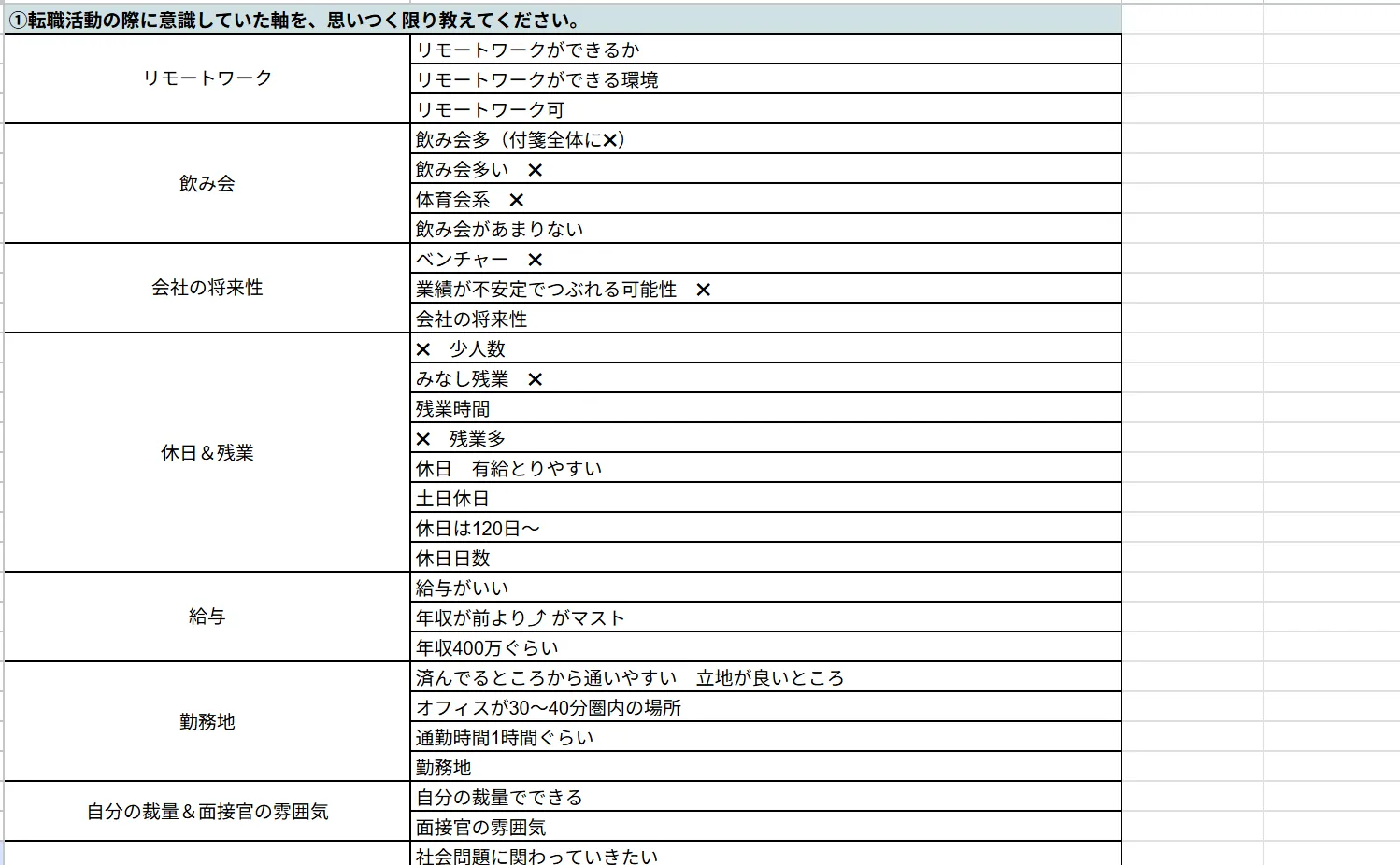

アンケートの目的は2つあります。ひとつは、全体や部署・職種ごとの社員の傾向を掴むこと、もうひとつは、広くアイデアを集めることです。

ベイジの採用サイト戦略では、ほとんどの場合において全社員を対象とした社員アンケートを実施します。部署や職種で社員の傾向が異なる場合、その点を考慮せずに戦略を進めてしまうと、実態とズレたものになるリスクがあります。それを防ぐためにも、なるべく多くの社員から回答を集めるようにします。

アンケートの設問は主に、①就活・転職活動時のこと、②選考時から入社にかけてのこと、③入社後のこと、の3つを軸に設定します。

設問数は多くても20問前後に納め、回答負荷の高い自由記述はなるべく少なくします。また選択式の設問では、回答を誘導する質問文にならないよう注意します。

【質問例】

- これまでの転職活動や就活に利用した採用チャネルをすべて教えてください。

- エントリーにもっともよく利用した採用チャネルをひとつ教えてください。

- 〇〇(社名)を最初に知ったきっかけは何ですか?

- これまでの転職活動時、〇〇(社名)に関する情報はどのように収集されましたか?(該当するものをすべて選択してください)

- 前職の退職理由として近いものをすべて選んでください。

- 転職・就活時、会社を選ぶうえで重視したことをすべて選択してください。

- 前の質問で選んだ項目について、それらを重視した理由を教えてください。

- 転職活動時に検討していた業界・職種を教えてください

- 〇〇(社名)以外に検討していた企業(可能であれば社名)を教えてください。

- 自社以外に何社の企業に応募していましたか?

- 〇〇社の第一印象を教えてください。

- 〇〇(社名)に応募した理由に近いものをすべて選んでください。

- 〇〇(社名)へのエントリー前や選考中、不安や懸念を感じたことがあれば、具体的に教えてください。

- 〇〇(社名)に入社を決めた理由を具体的に教えてください。

- 入社後に振り返ってみて、入社前に知っておいたほうが良かったことはありますか?

- 入社後に感じた〇〇(社名)の魅力を教えてください。

- 入社後に感じた〇〇(社名)の微妙なところや、もっと改善されたら嬉しいことを教えてください。

- 入社前に〇〇(社名)の自社採用サイトを閲覧しましたか?

- 〇〇(社名)に応募する際、職種・部署の選択に迷いましたか?

- 自社に限らず、就活・転職活動時に、その企業独自の採用HPは閲覧しましたか?

- 採用サイトではどんな情報が知りたいですか?

3-5. デスクリサーチ

ここまで紹介してきたリサーチは、お客様の組織や働く人々の特性を深く知るためのリサーチでしたが、それとは別に、業界や採用競合など組織外のリサーチも行い、戦略策定の材料にします。

ベイジでは、独自の調査項目をもとに、新卒就活経験者約1500名、転職経験者約3000名を対象としたアンケートを実施しました。これをもとに就活・転職市場の大まかな動向や、求職者の一般的な心理や行動の傾向を知ることで、成功のセオリーを導き出しています。

他にも、就活に関する規制や法律の変更、政府や他社の実施した就活・転職に関する調査結果や、採用上の競合の採用サイト、就職の口コミサイトの自社と他社の口コミ、SNS上での評判など、さまざまな角度から情報を集めます。

これらの結果をもとに、採用市場の業界内におけるお客様のポジションや強み、弱点などを把握し、メインメッセージの策定やコンテンツ制作の参考にします。

4. ワークショップ

ベイジの採用サイト制作におけるワークショップとは、お客様の企業で働いている社員の方々に集まっていただき、採用サイト制作のヒントになるアイデアのブレインストーミングを実施する場です。

ブレインストーミングは、数分の制限時間内に、参加者の方々に出題テーマについて思いつくことをひたすら付箋に書いてもらう方式で進めます。制限時間終了後、すべての付箋を大きな模造紙に貼り、似た要素を持つアイデア同士をグルーピングしながら、出されたアイデアについてディスカッションします。

ワークショップの目的は主に2つあります。

ひとつは、ブレインストーミングを通して社員の価値観や思考の傾向、キャラクターを知ることで、求める人物像を正しく設計するための材料を得ることです。

アンケートへの回答からも、こうした情報は断片的に知ることができますが、インタビューは対話であるがゆえに、回答の裏にある心理やインサイトを把握しやすいという特徴があります。心理やインサイトを掴むことで、より実態に沿ったペルソナを作りやすくなります。

もうひとつは、コンテンツのアイデアを得ることです。

採用サイトは、求職者の知りたい情報を網羅的に掲載し、十分な情報量を用意することが重要です。実際にその会社に入社した人々が、就職活動中や転職活動中にどのような情報を知りたかったのか、採用サイトをどのように利用していたのかを理解することで、掲載すべき情報を検討します。

ワークショップには、人事や採用担当者は入らず、社員のみで実施することもあります。そうすることで、これまで知らなかった・予想していなかった意見やアイデアが出てきやすくなり、採用サイト制作だけでなく、採用方針の見直しにも役立つことがあります。

第三者がワークショップを実施することで、より率直で本質的な意見が得やすくなる点も、ワークショップ実施のメリットのひとつです。

なお、ワークショップにはいくつか留意すべきことがあります。

思いついたことはどんな些細なことでも付箋に書いてもらう、参加者同士が他人のアイデアを否定しないように誘導する、他人と同じアイデアでも、思いついたら書いて出してもらうなどです。こうしたルールのもと進めることで、アイデアや示唆の取りこぼしを防ぐことができます。

ワークショップは以下の流れで実施します。

4-1. テーマ選定

お客様との協議や調査をもとに、主にa.~c.のテーマを組み合わせます。

a.就職活動・転職活動時のこと

【質問例】

- 就職先を選ぶ基準

- 入社の決め手

- 企業や業界へのイメージ

- 転職理由・きっかけ

- 転職先で実現したかったこと

- 譲れなかった条件

採用サイトは就活・転職活動初期に活発に閲覧されるため、そのときの期待や不安などの心理を把握し、情報発信の仮説を立てます。

b.カルチャーや社風

同じ企業でも部署やチームごとにカルチャーが異なる場合があります。文字情報だけでは抽象的になりやすいため、ワークショップで深掘りすると生のニュアンスを得やすいです。

【質問例】

- 入社して感じた「自社らしさ」

- 部署と組織全体の雰囲気の違い

- 自社を一言で表すと?

c.入社後に生じたネガティブギャップ

入社前と実態の差から生じるギャップは、モチベーション低下や離職につながることがあります。実態を正しく発信することでミスマッチを防ぎやすくなります。一方、「想像以上に良かった」というポジティブギャップがあれば、発信可能な魅力として活用できます。

【質問例】

- 入社後に想像と違っていたこと

- 「選考前に知っておきたかった」と感じたこと

- 自社に改善してほしい点

- 入社して感じた、自社の好きなところ

4-2. 参加者の選定、会場の手配

ターゲットとなる職種や年齢層に近い社員を中心に選びます。1グループあたり4~5名程度で、同じ部署で固めるか、あえて異なる職種を混ぜるかは、ワークショップの目的次第です。会場は模造紙を広げる机が配置でき、ファシリテーターが動き回れる広さのある部屋を選びます。

オンラインの場合は、ブレインストーミングができるmiroのようなツールを用意し、会話のグループを分けられる機能を持つオンラインミーティングツールで開催します。

4-3. ワークショップの実施

当日はテーブルをグループごとに分け、模造紙、ポストイット、ペンを人数分準備します。初対面の参加者がいる場合、簡単な自己紹介とアイスブレイクを先に行うと発言しやすくなります。

最初にワークショップの目的と内容、背景を説明したのち、1テーマあたりブレインストーミング5分、ディスカッション25分を5~6回行います。途中で休憩を挟み、合計2.5~3.5時間程度で実施します。オンラインでは操作に不慣れな参加者も想定してやや長めにします。

4-4. アイデアの取りまとめと分析

ワークショップ後は模造紙を回収し、付箋内容をデータ化・分類して分析します。テーマごとの傾向やアイデアを整理し、ペルソナ要素やコンテンツのヒントを抽出します。サイト改善のための提案や判断の材料として活用します。

5. 戦略の最終調整

ディスカッションとリサーチをもとにサイトの方針と各ページの構成を固め、お客様と合意を図ります。サイト構成案はスプレッドシートをもとに全ページを一覧化し、各ページのコンテンツの流れや目的を記します。お客様と合意できたら、そこからビジュアル設計とコンテンツ制作のフェーズに移行します。

戦略フェーズの最終回では、ここまでのリサーチや議論の結果をまとめ、採用サイトのリニューアル方針を記した「採用ウェブ戦略マップ」と、リニューアルするサイトの構成案をスプレッドシートに落とし込んだ「サイトストラクチャ」を用意します。

この2つは、設計フェーズ以降において、制作の方針に迷った際に立ち返る羅針盤の役割を果たします。

5-1. サイト構成案作成

次に、採用サイト全体の構成案を作成します。トップページに何を配置するのか、社員インタビューや職場紹介ページ、企業理念やビジョンなど、どのようなページを設けるのかを検討します。

たとえばトップページでは、企業の世界観やキャッチコピー、メインビジュアルなどで「第一印象」を決定づけます。その後に続くコンテンツ(現場社員の声、募集要項、企業カルチャー紹介など)を、ターゲットの知りたい順番や興味を惹く流れに沿って配置します。

5-2. 募集要項の素案作成

募集要項は、エントリーの意思決定に必要な最低限の情報です。職種、職務内容、ポジション、応募条件、給与、勤務地、福利厚生など項目はもちろん、配属予定のチームや求める人物像なども併せて記載すると親切です。

また、入社後に勤務地や職務内容の変更の可能性があるのかや、入社から数年先までに予想される昇給額など、プラスアルファの考慮要素もできるだけ記載するようにします。

5-3. 各ページの構成設計

必要なページの大枠が固まったら、各コンテンツをどのようにカテゴライズし、それぞれのページ内にどのような情報をどういった順番で見せるかを具体的に設計します。

採用サイトのページ構成は、企業によって大きく変わることはありませんが、情報の過不足がなく、かつ求職者にとって一目で欲しい情報の場所が分かる情報設計とラベリングが必要です。

また、募集要項や応募フォームなど、重要なコンバージョンのポイントは、グローバルナビゲーションの右側に固定するなどできるだけ目立つところに配置し、コンテンツの中間や最下部にも配置します。

コンテンツを読む邪魔になるほど入れることはしませんが、各ページの内容に合わせてCTAを調整し、応募の熱量が高まったユーザーがスムーズに募集要項やフォームに遷移できるようにします。

6. クロージング

戦略フェーズの次の設計・制作フェーズに移行するにあたって、以下のような流れを踏み、このフェーズは終了となります。

6-1. イシューリストの作成

これまで検討の中で出てきたコンテンツやデザインに関するアイデアを、スプレッドシートなどに「イシューリスト」として集約します。このリストに記載された内容は、設計・制作フェーズにおいて参考にします。

また、完成後のコンテンツの更新や運用方針などについても、戦略フェーズ時に出てきたアイデアはイシューリストに記載しておきます。

6-2. スケジュールと見積書の精緻化

戦略フェーズが終了すると、設計や制作に必要な工数が戦略フェーズ開始前よりも具体的になります。大幅にコンテンツが増えた場合は、設計フェーズ以降のスケジュールや見積書をアップデートし、必要に応じて契約事務手続きを進めます。

6-3. 振り返り

最後に、お客様を交えて戦略フェーズの振り返りを行います。顧客フィードバックシートと呼ばれるアンケートに、お客様から戦略フェーズへの評価や改善コメントをいただき、その内容をもとに、それ以降のフェーズで意識すべき点を検討します。

顧客フィードバックは、お客様の懸念や不安を解消し、その後のフェーズの進行の質を上げるために、すべてのプロジェクトにおいて各フェーズの終了時に実施します。

おわりに

私たちは「顧客の成功」を掲げてウェブサイトを制作しています。採用サイトにおける「成功」とは、サイトが事業拡大に貢献し、自社にマッチする人材をより効率的に採用できるようになることです。経営方針や人事戦略、採用戦略と採用サイトを接続し、組織の戦略と一貫性を保った状態を作ることで、成功に近づきやすくなります。

採用サイトを制作するにあたり、どのような順序で何をどう考えればよいかお困りの際は、ぜひベイジにご相談ください。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています

_ver.0-1024x538.jpg)