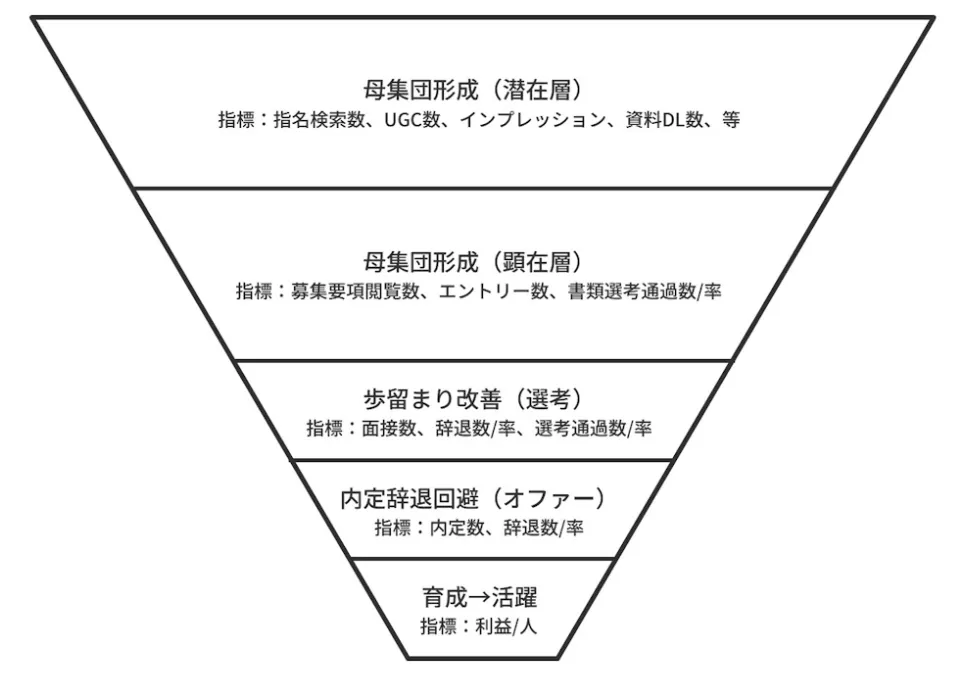

昨今、多くの企業が優秀な人材を確保するために「採用マーケティング」を導入しています。その中でも、マーケティングに詳しい方ならご存じの「ファネル」概念を採用活動に当てはめた“採用ファネル”という考え方が注目を集めています。

しかし、実際にファネルを採用活動に取り入れようとすると、「そもそも採用ファネルとは?」「どの段階でどのような施策をすればいいのか分からない」「自社の現状を正しく把握するための指標が知りたい」など、多くの疑問が浮かぶのも事実です。

本記事では、採用マーケティングにおけるファネルの重要性から、実際の活用例、さらに当社独自の求職者理解フレームワーク「求職者の6Steps」を組み合わせた施策立案のポイントまでを解説します。採用担当者が抱える「人材の確保と定着」という課題を、マーケティング視点でどのように解消していけばよいのか。その具体的なアプローチをぜひご覧ください。

採用マーケティングにおけるファネルの重要性とは

採用マーケティングと一般的なマーケティング手法の違い

従来の採用活動といえば、求人媒体への掲載や説明会の実施、転職エージェントとの連携などが中心で、応募者が来るのを「待つ」姿勢になりがちでした。しかし近年では、より積極的かつ戦略的に求職者へアプローチする「採用マーケティング」の手法が注目されています。

一般的なマーケティング手法では、自社の商品・サービスを購入してもらうために、潜在顧客をファネル(漏斗)に落とし込んで各段階で施策を行い、最終的に購入(成約)へ導きます。採用においては、「購買=応募・内定承諾」という形に置き換えて考えるわけです。

つまり、企業が伝えたいポイントを一方的に押し出すのではなく、「求職者が企業に出会い、興味を持ち、理解・共感し、応募に至るまで」を逆算してファネルを組み立てる必要があります。

採用ファネルの考え方が注目される理由

採用ファネルは、顧客獲得(マーケティング)の概念を採用活動に応用したものです。求職者を「見込み顧客」と捉え、企業や求人案件への認知から応募、面接、内定、入社に至るプロセスを定量化・可視化し、各段階で施策を最適化します。

- 現状把握が容易になる

どのフェーズで求職者が離脱しているのかを明確にすることで、適切な対策を講じやすくなります。 - 成果を改善しやすい

各段階でのKPI(応募数、面接通過率、内定承諾率など)を設定し、数字の変化を追うことでPDCAを回しやすくなります。 - 戦略的な採用ブランディングが可能

マーケティングの視点を取り入れることで、どの段階でどのような情報が求職者の心に響くかを分析し、自社の魅力を効果的に発信できます。

こうしたメリットから、「採用ファネル」が採用担当者・経営者の間で急速に浸透しているのです。

採用ファネルの全体像と段階別施策

ここでは一般的にTOFU(Top of the Funnel)、MOFU(Middle of the Funnel)、BOFU(Bottom of the Funnel)に分けられるファネル構造を、採用活動に当てはめて見てみましょう。

Top of the Funnel (TOFU)で必要な認知施策

TOFU段階は、企業をまだ知らない、もしくは知っていても興味や関心が十分に高まっていない潜在層に対するアプローチです。TOFUでの認知活動がうまくいっていない企業では、「母集団形成で適当な数の母集団が集まらない」「合同説明会でも自社ブースに立ち寄る人が少ない」などの課題を抱えることもあります。

そのような企業がとるべき策には、以下のものがあげられます。

エントリーにつながる求職者たちがいる場所・メディアで自社をアピールする

誰もがその名前を知っているような超大手企業でない限り、基本的に世の中の多くの企業はその名前を知られていません。そうした企業にとって自社のことを知ってもらう方法はいくつもありますが、一番重要なことは入社してほしい人がいる場所・メディアで自社のことを知ってもらうことです。

たとえば、新卒採用の場合であれば、合同説明会など新卒向けのリクルーティングイベントになるでしょう。中途で具体的に欲しい人材のスキルセット・経験が決まっている場合は、ダイレクトリクルーティングサービスを使うことがここ数年では多くなっています。また、自社がSNS上で知名度がある企業であれば、そのSNSも有効なチャネルになるかもしれません。

「これをやれば認知が形成される!」という絶対的な解はありませんが、ほしい人材がいそうな場所・メディアで自社のことを知ってもらえるように情報発信することが、王道かつもっとも重要な施策です。

求職者にとって魅力的な採用ブランディング

単に自社のアピールをするだけではなく、アピールポイントを明確にすることも重要です。コーポレートサイトやオウンドメディアで自社のミッション・ビジョン・カルチャーを発信し、自社の独自価値を分かりやすく伝えることで「ここは少し気になる企業だ」という印象を持ってもらうことは、そのための施策の1つといえます。

その会社が何を大事にしているのか、事業を推進するうえでどんなゴールを目指しているのか、そのためにどのような組織運営をしているのか、求職者をどのように扱っているのか。こうした情報を求職者に分かりやすく伝えることが、ほかの企業との違いを伝えるうえで重要になることもあります。

Middle of the Funnel (MOFU)で求められる理解と好意形成

MOFU段階は、企業や求人内容に関心を持った求職者が、具体的に「どんな仕事なのか」「自分に合いそうか」を探りはじめるフェーズです。

その企業で働くイメージが湧くような詳細情報の提供

会社の事業内容や製品・サービスの強み、社員のインタビューや職場の雰囲気など、より深い企業理解・労働理解を促すコンテンツが必要になります。主な職務内容・職種の数・MVVなどを伝えることはもちろんのこと、オフィスの写真を用いることで会社の雰囲気を伝えることも大切です。また、出社頻度や仕事をする際に使うツールなども今では求職者が前提として知っておきたい情報であり、重要なポイントです。

好意形成だけでなく不安解消につながる、手触り感のある情報を出すこと

一方、ただ事実を並べるだけではほかの企業と差別化は難しいでしょう。「この会社で働くと自分がどう成長できるのか」「どのような人が集まっているのか、人間関係で悩むことはないのか」など、求職者が感情的・論理的に納得できる情報提供が重要です。

今の時代「アットホームな職場です」と謳う企業が本当にアットホームな企業と信じる人はいないはずです。しかし「仲良しでなければいけないとは考えていませんが、協調が必須な制作業務において仲がいいに越したことはありません。そのため積極的にチーム内で交流をするような仕組みを導入していますが、毎週飲み会があるといった文化ではありません。つかず、はなれずの程よい距離間で仕事と交流を行っています」というような情報発信には、論理的にも感情的にも納得がしやすいのではないでしょうか。

全ての方に喜ばれる情報ではなく、入ってほしい人が知りたいと思える情報を発信して、不安を解消することがMOFUの理解促進においては重要と言えます。

Bottom of the Funnel (BOFU)で成約を確実にする方法

BOFU段階は、企業への理解や好感をある程度持った求職者が、最終的に応募・面接・内定承諾に至るフェーズです。ここでは、いかにスムーズに決断を後押しできるかがカギとなります。

面接プロセスの最適化

面接や選考ステップを見直し、無駄な待ち時間や過度な面接回数を削減することで、求職者の離脱を防ぐことができます。さらに求職者の意向を高めるためには、面接を行う人が人事だけではなく、実際に配属されるチーム・部署のマネージャーやメンバーと接する機会があることが重要です。なぜなら、実際に求職者が入社後に一緒に働くことになるメンバーを理解することは、求職者の「この組織でうまくやっていけるのか?」という不安を解消することに貢献するからです。このように面接プロセスを見直し改善することも、BOFUでの有効な施策の1つとなります。

内定後フォローをしっかりと行う

内定を出して終わりではなく、フォローメールや社内見学会を設けるなど、入社意欲を高める施策を行うことで内定辞退率を下げられます。特に新卒採用やエンジニアなど人気職種は他社との競争が激しく、内定を出した後でも気を抜くことはできません。内定を出した後にも「この会社で働くのが楽しみだ」「一緒に働く人たちと接点を持てて深く理解できた」と求職者の意向をさらに高める工夫をしないと、他社に内定者を奪われる可能性が高まってしまいます。

いまや内定を出して終わりではなく、内定後にも新たな戦いがあるのです。

「求職者の6Steps」とは?採用ファネルとの関係性

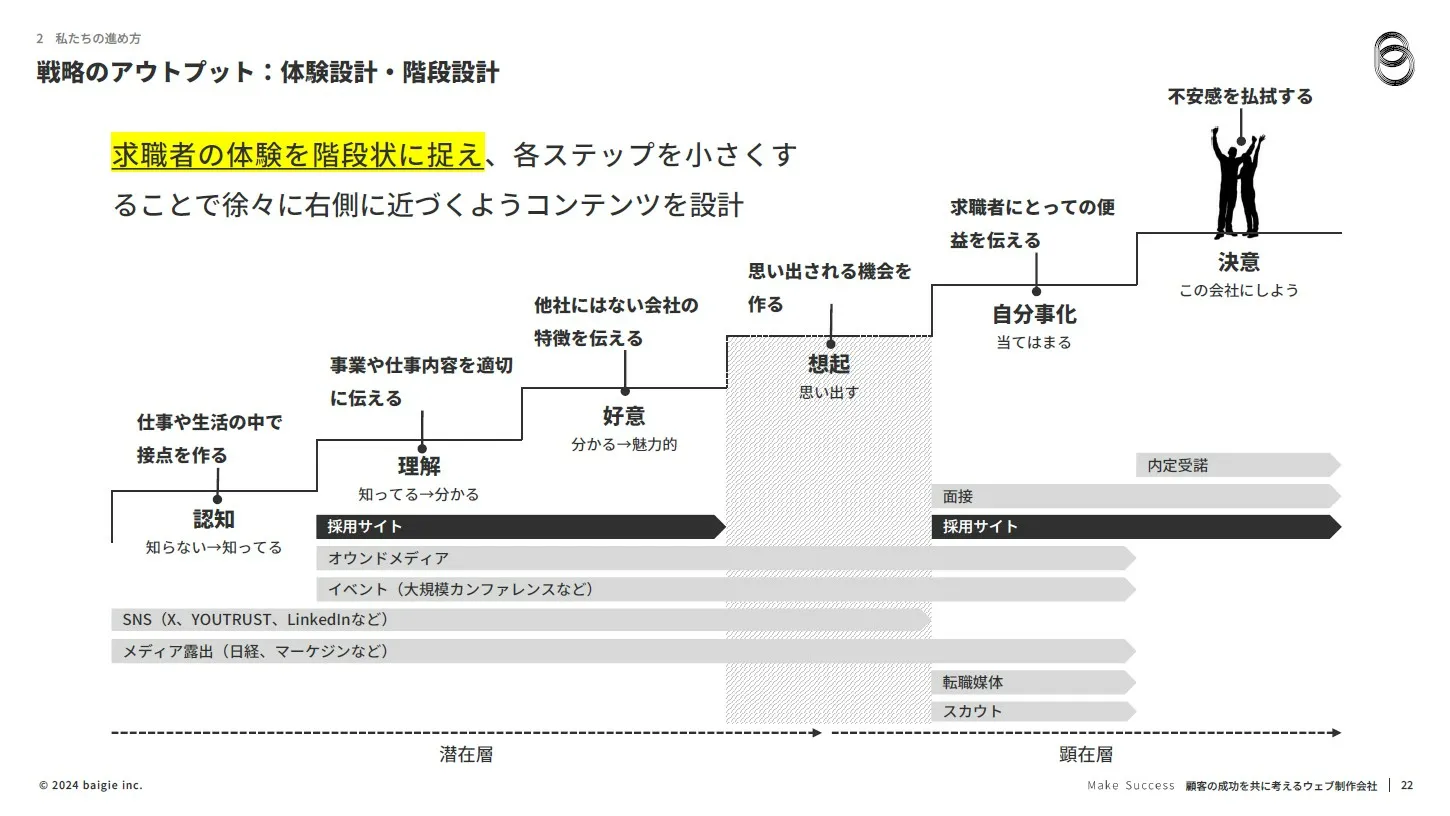

当社では「求職者の6Steps」という独自のフレームワークを提唱しています。これは求職者が応募・入社に至るまでの心理的変化を6つのステップに分解したものです。

1. 認知(求職者に知ってもらう)

↓

2. 理解(事業や仕事内容を理解してもらう)

↓

3. 好意(他社にはない自社の魅力を伝える)

↓

4. 想起(思い出してもらう)

↓

5. 自分事化(求職者が自分事化しやすくする)

↓

6. 決意(この会社しかないと思ってもらう)

6ステップの詳細解説:認知~好意

- 認知(求職者に知ってもらう)

Top of the Funnel(TOFU)とも重なる段階です。まずは求職者が企業の存在を知ることを目的とすべきです。そのような認知度を高める主なチャネルには、採用メディアへの情報掲載や合同説明会への出展などがありますが、それ以外にもSNS、広告、ダイレクトリクルーティングサービスなど幅広い経路で自社を知ってもらうことができます。 - 理解(事業や仕事内容を理解してもらう)

訴求する仕事内容や実際の働き方をなるべく具体的に示し、求職者に「自分が活躍できる場がここにある」「自分のスキルがこの会社で活かせる」と思ってもらうことが重要です。主に採用メディア・採用サイトに記載の募集要項・仕事内容を見て判断するケースが多いと考えられます。 - 好意(他社にはない自社の魅力を伝える)

競合他社と差別化できるポイントを、求職者の視点に合わせて見せることで好意を抱いてもらいます。組織のMVV・同僚の雰囲気・仕事へのストイックさなど、会社ごとに好意を持つポイントは異なりますが、入社してほしい求職者が「この会社の○○がよさそう」と思ってもらえるポイントをアピールする情報を伝えることで、好意が生まれる可能性を高めることができます。

6ステップの詳細解説:想起~決意

- 想起(思い出してもらう)

一度興味を持った企業をふとしたきっかけで再度思い出してもらうフェーズです。メールやSNS、最近では採用オウンドメディアを活用して定期的に求職者が知りたい情報や社員のリアルな姿や考えを届けることも効果的です。 - 自分事化(求職者が自分事化しやすくする)

「この会社に入ったら、自分がどう働けるのか」「自分の将来像とどう重なるのか」をイメージしてもらうために、具体的な社内エピソードや社員の声を伝える施策が必要です。採用サイトや採用オウンドメディアのインタビュー・座談会コンテンツを通して感じ取るケースもあれば、Podcastや日報から社員の生の声を発信することで求職者が自分事化を図りやすくするケースも見受けられます。また、カジュアル面談を実施している企業では、社員との面談を通してより深い理解を図ることも可能でしょう。 - 決意(この会社しかないと思ってもらう)

ファネルでいうBOFU段階に相当し、応募や内定承諾まで後一歩の段階です。面接の場で条件面の不透明さを残さないことや、不安に思う要素をできる限り解消することがポイントです。

各ステップで明らかにすべき情報とタッチポイント

それぞれのステップで求職者が知りたい情報や利用するチャネルは異なります。たとえば認知~理解ではWebメディアやSNS、好意~想起ではリマインドメールやセミナー、自分事化~決意では実際の社内見学や座談会など、オンライン・オフラインを組み合わせて多面的に接触することが効果的です。

採用マーケティング ファネルを活用した具体的戦略立案

採用KPIの設定とファネル分析

採用マーケティングを成功させるためには、各フェーズで追うべきKPIを明確に定める必要があります。たとえば以下のような指標です。

- 認知度(サイト訪問数、SNSのフォロワー数、PVなど)

- 興味関心度(資料請求数、イベント参加者数)

- 応募率(応募者数、面接数)

- 内定承諾率

これらをファネル構造に落とし込み、どの段階での離脱が大きいのかを分析します。たとえば、応募者数は多いのに面接辞退が続く場合は、面接日程調整のプロセスに問題があるのかもしれません。

カスタマージャーニー(候補者ジャーニー)の設計

ファネルと並行して「カスタマージャーニー」を設計すると、より深い洞察が得られます。求職者がどのタイミングでどんな情報を欲しがるのか、企業の魅力をどう感じているのかを可視化することで、細かな接点強化が可能になります。

- ターゲットペルソナの設定

新卒採用、第二新卒、中途採用、ハイキャリアなど、採用対象によってニーズは異なります。ペルソナごとにジャーニーマップを作成するのも有効です。 - 情報接点の最適化

求職者が利用する就活サイトやSNS、口コミサイトなどを把握し、各プラットフォームにあわせた情報発信をすることで認知~決意までスムーズに移行しやすくなります。

マーケティングオートメーション(MA)導入の可能性

最近では、採用活動でもMAツールを使う動きが広がっています。選考途中の方や、選考には乗っていないけど企業の情報は知りたいという方を対象に、採用・社員に関する情報をメールで届ける施策です。

- 導入のメリット

1人ひとりの応募者にあわせたステップメールの配信やリマインド、説明会後のフォローを自動化できるため、人事担当者の手間を省きながら、きめ細かいコミュニケーションが図れます。 - 導入における注意点

あまりに機械的なフォローだと「冷たい印象」を与える恐れがあります。また、配信する情報が求職者にとって全く興味のない情報では、かえって求職者にとって悪印象を残しかねません。メールやメッセージの内容は、求職者の興味や心情を配慮しながらカスタマイズすることが大切です。

事例から学ぶ採用ファネル活用術

BtoB企業における成功事例

たとえば、私たちベイジを例に挙げると、以下のような取り組みが一定の成果に繋がっていると考えています。都度重点的に解決したい課題は異なるものの、常にウェブ制作を主眼とした方を募集しています。

- TOFU施策としてSNSで情報発信、ベイジの日報発信、ダイレクトリクルーティングサービスの利用を行いリーチを拡大。

- MOFU施策として採用サイトのコンテンツの充実化、日報コンテンツを継続的に発信して社員の人となりが伝わるように取り組む、たまに求職者向けのウェビナーを実施してリアルな働き方を紹介。

- BOFU施策として面接後にオフィス見学や内定前にプロジェクトで関係するメンバーとの交流イベントを設けることで、応募者が自分事として将来像を描きやすい環境を用意。

失敗事例から学ぶ改善ポイント

一方で、採用ファネルの構築はしたものの、以下のような落とし穴に陥ったケースも存在しました。

- ファネルの途中段階を軽視

認知拡大に注力するあまり、応募後のフォロー施策が弱く、面接辞退が増えた。理想はすべてのファネルへの対策を継続して行うことだったが、できていなかった。 - KPIが不明確

「なんとなく応募数を増やす」ことだけに注力してしまい、最終的に必要なスキル・意欲を持つ人材を確保できなかった。

ファネルは全体像と段階ごとの指標の両方をバランスよく管理することで、初めて効果を発揮することを意識しておくとよいでしょう。

採用コスト最適化につなげるファネル分析

採用LP・求人広告の改善と最適化

採用コストを最適化するには、広告費の使い方だけでなく、そもそも応募までの導線を改善することが重要です。

- 求人広告の訴求ポイントを明確化

誰に向けた求人なのかをはっきり打ち出し、条件面や魅力を明確に表現する。 - ランディングページ(LP)の最適化

CV(コンバージョン)率を上げるため、応募フォームの設計やページの読み込み速度などを見直す必要があります。特にスマホ対応は重要です。

ツール選定と運用ポイント

採用管理システム(ATS)やマーケティングオートメーションツール、データ分析ツールなどを活用すれば、ファネル分析を効率的に行えます。ただし、導入して終わりではなく、継続的にデータをチェックし施策を改善する運用体制が大事です。

- ツールの連携性を確認

Excel管理などと比べて格段に可視化がしやすくなる一方、既存システムとの連携がうまくいかないと集計に手間がかかります。 - 社内教育

人事担当者がツールを使いこなせるように研修やマニュアル整備を行うことで、分析精度や施策実行のスピードが上がります。

まとめ

採用マーケティングで成果を上げるためには、「ファネル」と呼ばれるマーケティングの考え方を採用活動に落とし込み、各段階で必要な情報や施策を戦略的に設計することが欠かせません。その際に当社が提唱する「求職者の6Steps」を組み合わせることで、求職者の心理的プロセスに寄り添った情報提供が可能になり、応募から内定・入社までの歩留まりを大きく改善できます。

具体的には、Top of the Funnel(TOFU)~Bottom of the Funnel(BOFU)まで段階別にKPIを設定し、どのフェーズで離脱が多いのか分析することが重要です。さらに、マーケティングオートメーション(MA)や採用管理システム(ATS)などのデジタルツールを活用すれば、求職者へのアプローチを細分化・自動化しながら質の高いコミュニケーションを維持できます。

「採用マーケティング ファネル」をしっかりと理解し、採用ブランディングや候補者ジャーニー(カスタマージャーニー)設計などの観点も取り入れることで、採用コストの最適化と優秀な人材の獲得を同時に実現できる可能性は高まります。今後は単に応募を待つのではなく、マーケティング思考を活用して「自社にとって最適な人材を、最適なタイミングで採用する」体制づくりを目指してみてください。

まずは本記事で紹介したフレームワークや具体施策を取り入れ、自社の採用活動をブラッシュアップしてみましょう。もし「自分たちの採用ファネルにボトルネックがあるかもしれない」「求職者の6Stepsを活用してもっと応募者視点を明確化したい」という場合は、現状を可視化するところから始める必要があります。段階ごとに数字を追いかけ、少しずつ改善を重ねることで、採用活動は大きく変わっていくはずです。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています