昨今、「採用でもマーケティング思考が必要だ」というフレーズを耳にする機会が増えてきました。しかし、実際に何が「マーケティング」で、その要素をどのように採用へ生かせばいいのか、イメージがはっきりしない人事担当者や採用担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、「採用活動にマーケティングの概念であるフレームワークを活用する」という視点を持ち、事業や会社の成長を支える人材を獲得するためのプロセスを解説します。当社(ベイジ)が採用戦略立案において体系化した「CCBCCメソッド」も例に挙げながら、具体的にどう進めていけばよいのかを考えていきましょう。

採用活動にマーケティングフレームワークを活用する意義とは

採用マーケティングにおけるフレームワークの定義と背景

なぜ、採用にマーケティングフレームワークの活用が検討されているのでしょうか。端的に言えば「マーケティングで活用されるいくつかのフレームワークを採用活動に活用すること」の注目度が上がっているためです。近年、人事や採用の領域でも“マーケティング”が必要と言われるのは、市場や顧客(採用においては求職者)を正しく理解し、自社の価値を適切に伝え、自社を選び続けてもらう、長期的に関係を築いていく考え方が求められるためです。

しかし、「マーケティング」という言葉には幅広い解釈が存在します。一般的にはプロモーションに限った話と思われがちですが、本来は商品開発からブランディング、顧客との関係づくりまでを含む広義の概念です。採用においても、自社の魅力を一方的にアピールするだけの狭義の意味ではなく、“広義”のマーケティングを採用に応用することで、求職者に自社の特性や魅力をより本質的に伝え、その会社にいたいと思い続けてもらえるようにすることが、本来の採用のゴールではないでしょうか。マーケティングの考えを取り入れるメリットは、そのゴールを達成するためと言えます。

企業が採用にフレームワークを取り入れる必要性

採用活動にフレームワークを取り入れることは、属人的になりがちな人材獲得プロセスを体系化し、施策の優先順位や成果を見える化する上で非常に有効です。たとえば「広報が頑張ってSNSで会社の魅力をアピールする」「採用ページに魅力的なコピーを載せる」だけでは、いつまでたっても“うまくいく場合”と“そうでない場合”の違いが明確になりません。

フレームワークを用いれば、自社の事業目標を踏まえた採用計画の立案から、求職者のペルソナ設計、チャネル選定、具体的なコンテンツ制作に至るまで、一貫性を持って考えられます。採用の全体像を俯瞰し、どのタイミングで何をすればよいかを把握できるようになる点が大きなメリットです。

採用課題を解決するために知っておきたいマーケティングの捉え方

マーケティングにおける広義と狭義の違い

冒頭でお伝えした通り「マーケティング」という言葉は、人によって指し示す範囲が異なることが特徴です。ある人は広告やコピー開発をマーケティングと呼び、またある人は売上拡大に直接寄与する施策をマーケティングと捉えています。しかし実際には、市場調査からブランディング、商品開発や価格戦略、顧客とのコミュニケーション設計に至るまで、非常に広範囲をカバーする考え方です。

採用分野においては「広義のマーケティング」を前提とした方がメリットは大きいと言えます。なぜなら、広い意味でのマーケティングを導入することで、求職者(市場)の理解からコミュニケーション設計、さらにはその後のオンボーディングや組織活性化といったステップまで見据えられるからです。

マーケティングとプロモーションの誤解

採用にマーケティングを導入しようとしたとき、「マーケティング=派手な広告出稿」「SNSを活用して認知度を上げること」というイメージが先行しがちです。しかしプロモーションは、マーケティングの領域を構成するごく一部分に過ぎません。

マーケティングの目的は、単に人を集めることではなく、会社と候補者の双方にとってより良い関係を築き上げることにあります。そのためには、求職者が求めている要素と、自社が提供できる価値の接点を正しく見極める必要があります。広告のクリエイティブだけではなく、募集要項や企業文化の打ち出し方、選考フローの設計、内定後のフォロー体制など、あらゆる“接点”がマーケティングの一環と捉えられるのです。

採用活動とマーケティングを結びつけるポイント

採用活動とマーケティングの概念をスムーズに接続するためには、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

1. 求職者=顧客と見立てる

マーケティングでは“顧客視点”が欠かせません。採用でも同様に、求職者視点に立って活動を組み立てることが成功の鍵となります。

2. データドリブン思考を取り入れる

どのチャネルでどんな属性の人が何名応募しているのか、内定承諾率はどのくらいかなど、書類選考通過率は前年から減ったのかなど、できるだけ数値化して分析することで、具体的な課題の把握と次の施策を最適化しやすくなります。

3. 長期的なリレーション構築を視野に入れる

採用して終わりではなく、入社後のオンボーディングや将来の幹部育成など、長い目で人材を活かす仕組みづくりが重要です。採用と言いつつ、採用だけではなく入社後の育成・オンボーディングも採用と等しく重要です。これこそが“広義”のマーケティング的視点といえます。

“広義”のマーケティングを前提にした採用活動のメリット

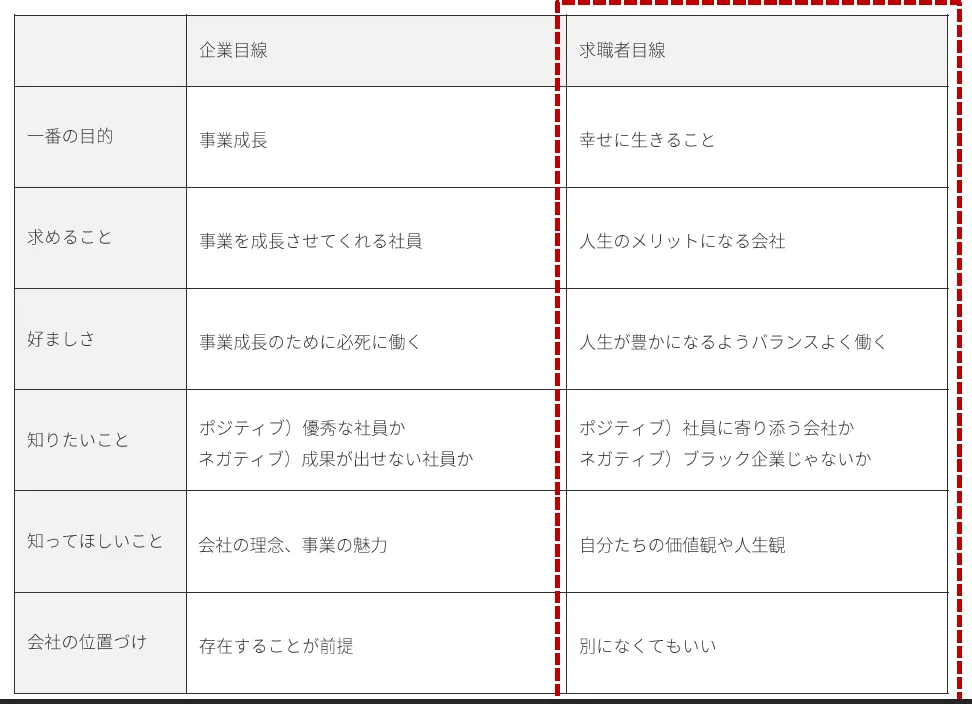

求職者起点と企業起点のギャップを埋める

多くの企業では、採用ページや面接で「自社が提供できる魅力」をどう伝えるかに重点を置きがちです。しかし、求職者が本当に求めている情報や条件とは異なる場合もあります。

“広義”のマーケティングを前提にすれば、まず求職者(市場)のニーズを起点に、自社が応えられる価値を再整理するプロセスを踏むため、一方的な情報発信ではなく、候補者が欲している要素に寄り添った採用活動が可能になります。

長期的なリレーション構築に役立つ広義の概念

マーケティングを狭義に捉えてしまうと、つい目先の応募数や内定承諾率アップだけに注目しがちです。確かに、短期的な成果としてそれらの指標は大切ですが、一度採用した人材が長期的に会社を支えてくれる体制を築くには、継続的に良好な“採用ブランド”を形成する必要があります。

広義のマーケティングは、潜在的な求職者との関係構築や既存社員のエンゲージメント向上といった、採用の先につながる活動を包括的に捉えられるため、結果的に企業と人材の双方が満足度の高い環境を作りやすくなるのです。

採用活動に使える代表的なマーケティングフレームワーク

STPや4P・4Cなどの基本的フレームワーク

マーケティングの基本フレームワークとしては、以下のようなものがよく知られています。

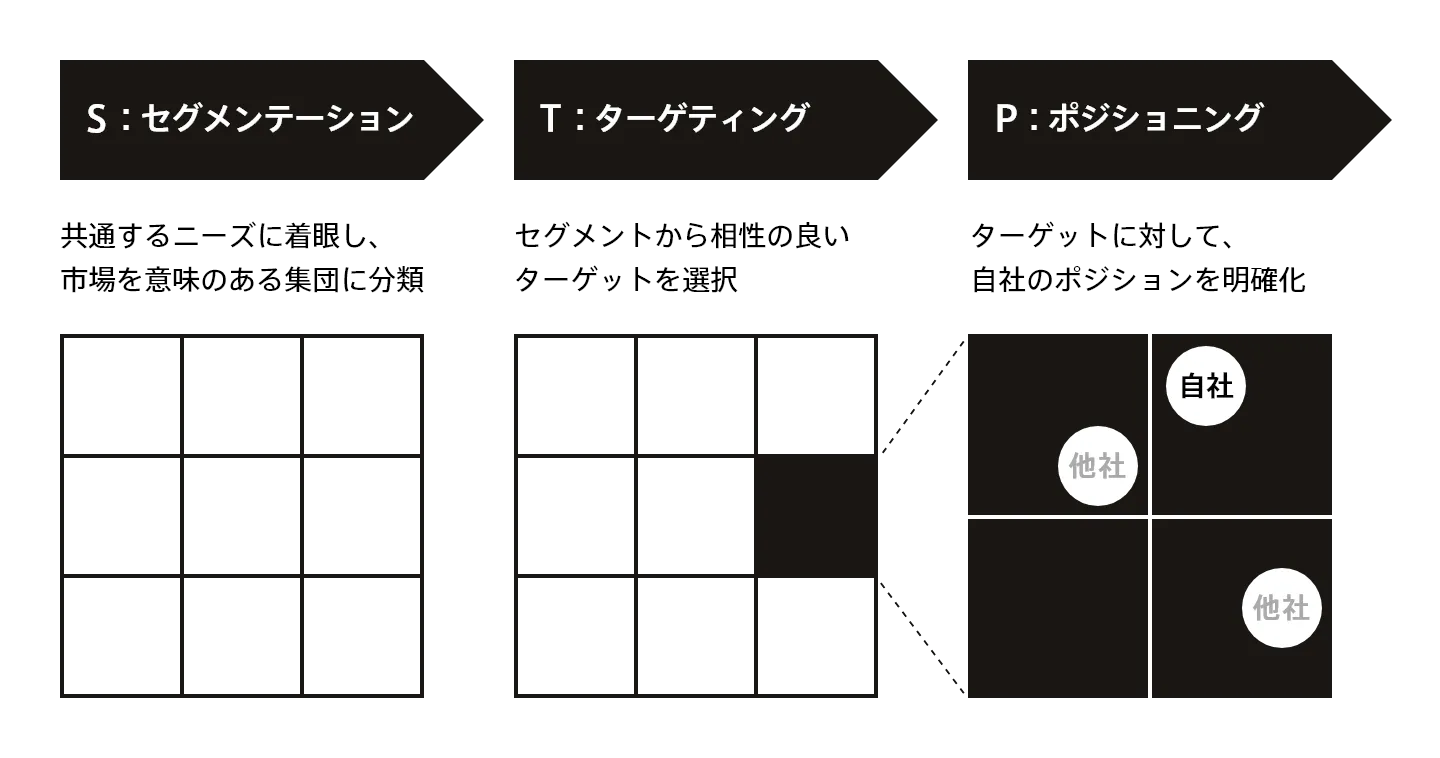

STP(Segmentation, Targeting, Positioning)

採用においては、多様な求職者層を細分化(Segmentation)し、優先度の高い層を選定(Targeting)、自社の強みをどのように打ち出すか(Positioning)を明確化するときに役立ちます。

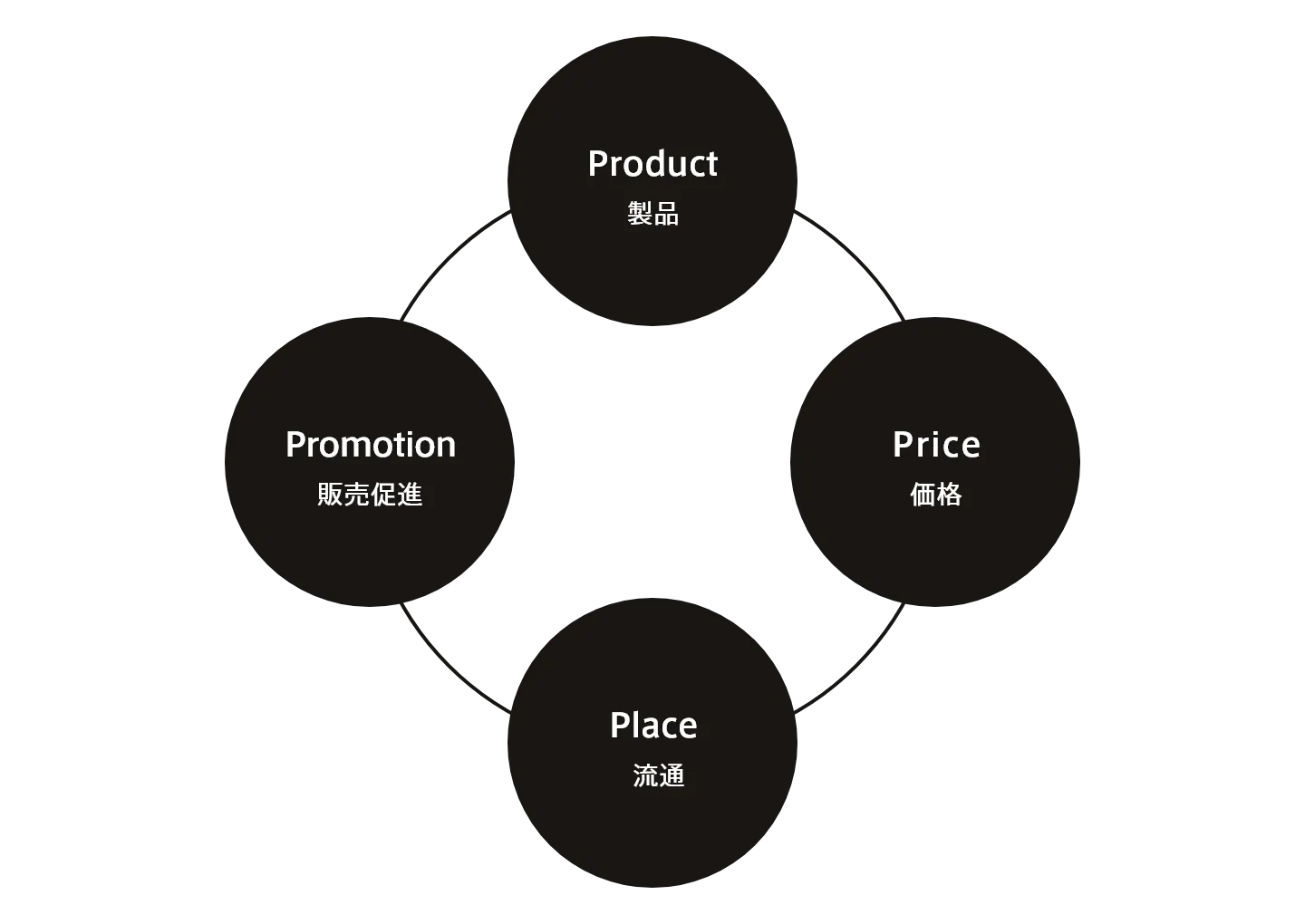

4P(Product, Price, Place, Promotion) / 4C(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)

もともと製品やサービスを売るための枠組みとして知られていますが、採用においては「提供できる仕事(Product)」「給与・福利厚生(Price)」「募集チャネル(Place)」「広報・採用プロモーション(Promotion)」といった形に置き換えられます。

カスタマージャーニーの考え方を採用に応用する

カスタマージャーニーは、顧客が商品やサービスを知り、興味を持ち、購入・体験に至るまでの一連のプロセスを可視化するフレームワークです。採用においても、求職者が自社を認知し、応募検討を始め、応募~面接~内定・入社に至るまでの行程をマッピングすることで、どのタイミングでどんな情報を提供すべきか、またどんな不安や疑問が生じるかを事前に把握できます。

-1-1-1024x494.png.webp)

この可視化を通じて、応募者体験(Candidate Experience)の質を向上させ、内定辞退やミスマッチを減らす対策を打つことが可能になります。

ペルソナ設計・ターゲティングで求職者を理解する

「誰を採りたいか」を明確にする作業は、マーケティングの基本である顧客理解と同じアプローチです。たとえば理想的な人材像を「ペルソナ」として具体的に設定し、年齢・性別だけでなく、キャリア志向や価値観、仕事上の課題などを深く掘り下げます。

そのうえで、どのようなチャネルで接点を持つのが効果的か、どんなコンテンツを提供すれば応募意欲やエンゲージメントが高まるかといった施策を検討します。ターゲティングを適切に行うことで、無駄な採用コストを避けられるのも大きなメリットです。

ベイジ独自の戦略フレームワーク『CCBCCメソッド』の概要

CCBCCメソッドの5つのステップ

当社(ベイジ)では、採用サイトを制作し、良質なコンテンツを作るうえで必要となる調査や議論のプロセスを体系化し、「CCBCCメソッド」という独自の戦略フレームワークを構築しています。

CCBCCは、それぞれ「Company(会社)」「Candidate(求職者)」「Business(仕事)」「Channel & Conduction(チャネルと導線)」「Content(コンテンツ)」を指します。具体的には、以下のようなステップで階層的に深掘りしていきます。

会社(事業・人事戦略)→求職者→仕事→チャネルと導線→コンテンツ

- Company(会社)

事業の目的やビジョン、人事戦略を明確化する段階です。「そもそもどんな方向で事業を拡大したいのか」「どのような人が組織の成長に必要か」を社内関係者で認識共有します。 - Candidate(求職者)

次に、どの職種を何人採用したいか、求める人材像はどのような人物なのかを具体的に定義します。ペルソナ設定のアプローチを活用し、「ターゲット求職者はどんなキャリア観を持つか」「どんな情報を欲しているか」を可視化します。 - Business(仕事)

求職者が実際に携わる職種の業務内容を、会社における独自性や価値と絡めて深掘りします。「同じ職種でも自社ならではの面白さやチャレンジングな部分は何か」を言語化することで、求人要項に説得力が生まれます。 - Channel & Conduction(チャネルと導線)

求職者がどこから自社を知るのか、情報を得て応募に至るまでの動線を設計します。自社サイトだけでなく、求人媒体やSNS、社員紹介(リファラル採用)など、あらゆるチャネルを検討し、優先度を見極めます。 - Content(コンテンツ)

最後に、実際に求職者に届けるための具体的なコンテンツを作ります。会社や仕事の魅力をテキストやビジュアル、動画など多彩な手段で伝え、求職者に「ここで働いてみたい」と思わせる強い訴求力を持たせます。

採用活動を体系化するためのプロセス設計

CCBCCメソッドの特徴は、上記の5つのステップを順番通りに深く議論していくことで、採用サイトや採用活動全体の設計を一貫性あるものに仕立てられる点です。

多くの企業でありがちな課題の一つとして、「なんとなく良さそうなデザインやコピーを書いて終わり」という状況が挙げられます。しかし、CCBCCメソッドを活用すれば、事業戦略との整合性からターゲット求職者とのマッチング精度まで、論理的につながった採用戦略を構築しやすくなります。これは、前述のSTPやカスタマージャーニーなどの代表的なマーケティングフレームワークを採用に応用する上でも重要な考え方となるでしょう。

『CCBCCメソッド』を活用した採用プロセスの具体例

事業戦略と人事戦略をすり合わせる重要性

たとえば、ある企業が新規事業を立ち上げると同時に、エンジニアやデザイナーなどクリエイティブ系の職種を採用したいとします。その場合、まずは「事業の目標と人事戦略が整合しているか」を確認することがスタート地点になります。

もし会社として3年後に海外展開を目指しているなら、語学力や海外ネットワークを持つ人材が必要かもしれません。あるいは新規サービスを急ぎ立ち上げる必要があるなら、短期間にプロトタイプを組み上げられるエンジニアが必要でしょう。こうした事業ゴールと人材要件の紐づけを行うのが「Company」の段階です。

理想的な人材像を明確化し、仕事の価値を定義する

次に「Candidate」のフェーズで、どんなスキルや志向性を持った人に来てほしいかを明確にします。加えて「Business」のフェーズでは、エンジニアやデザイナーが自社で働く魅力ややりがいを言語化する作業が入ります。

ここで重要なことは、単に「やりがいのある仕事です」と抽象的に語るのではなく、「どのような技術スタックを使っていて、どんな成長機会を得られるのか」「チーム内でのコミュニケーションの特徴や評価基準はどうなっているのか」といった具体的な情報を示すことです。これはまさに、求職者が求めている情報をしっかり提供する“求職者視点”での情報発信です。これこそがマーケティング思考を取り入れたありかたといえます。

チャネル・導線設計からコンテンツ制作までの流れ

次に「Channel & Conduction」で、どのように求職者が自社の情報を得て応募へ進むのかをイメージします。Webメディア(例:Indeed、エン・ジャパン、リクナビなどの求人サービス)から流入してくるのか、SNS広告やリファラル採用で認知度を高めるのか。設計すべきチャネルが明確になったら、それぞれのチャネルで適切な訴求内容を検討します。

最後に「Content」フェーズで、具体的な求人票のテキストや採用サイトのページ構成、写真や動画の撮影などを進めていきます。各チャネルを使って自社にマッチした人材を引き付けるコンテンツを作ることで、“広義”のマーケティングが生きた採用活動になります。

採用ブランディングとの関係と、KPI・目標設定の考え方

ブランディングはマーケティングの一部

「採用にブランディングを活かす」といった言い回しを耳にすることがあります。しかし、先述したようにブランディングは本来、マーケティングの一要素と捉えた方が合理的です。採用ブランディングといっても、ターゲットとなる求職者に自社の魅力をどう知ってもらい、興味を持ってもらうかを考えるうえでマーケティングの思考やフレームワークを使用することがポイントです。

ブランディングをあまりに独立した概念として捉えてしまうと、「クリエイティブだけ先行して、誰に何を伝えるのかが曖昧」という状態に陥りがちです。マーケティングが包含する要素(ペルソナ分析やチャネル設計など)と組み合わせて考えるからこそ、効果的な採用ブランディングが実現しやすくなります。

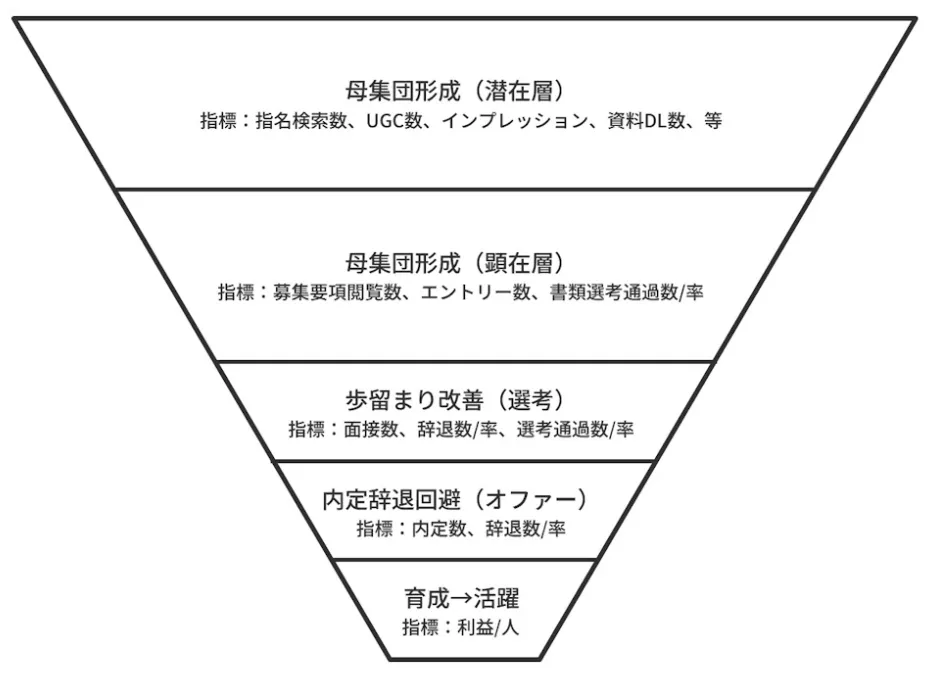

採用におけるKPI・KGIの設定方法と定量化

採用の成果を高めるには、漠然と「たくさん応募が来ればいい」と考えるだけでは不十分です。マーケティング思考においては、狙いたい層を明確にして、さらにそこから逆算して数値目標(KGI、KPI)を設定することがセオリーです。

- KGI(Key Goal Indicator)

最終的に目指すべきゴール指標です。採用の場合は「採用したい人数」や「内定承諾率」などが中心になります。 - KPI(Key Performance Indicator)

KGIに到達するためのプロセス指標です。たとえば「各求人媒体からの応募数」「書類選考通過率」「面接通過率」などが該当します。

これらを定量化し、各プロセスで課題が発生していないかを随時チェックしながら施策を軌道修正していくのが、マーケティング的なアプローチの特徴です。

エンゲージメントや応募者体験向上のための施策

採用におけるマーケティングは、応募数を増やすだけでなく、入社後の定着率や社員のエンゲージメント向上にも寄与します。たとえば、オンボーディングプロセスの整備や社内コミュニケーション文化の確立なども、広義のマーケティング活動として捉えられるでしょう。

応募者体験を向上させる具体例としては、面接日程調整のスムーズ化や、事前の企業情報提供に力を入れることが挙げられます。応募者の満足度が上がれば、内定辞退率の低減にもつながり、企業の採用ブランディング強化に結び付きます。

マーケティングフレームワークで採用を成功に導くポイント

定量評価と定性評価を組み合わせる

マーケティングフレームワークを採用に活用する際、数字ばかりを追いすぎると、「応募数は増えたが、ミスマッチが増えて離職率が高まる」という事態を招きかねません。一方で、定性的な魅力づくりだけに注力すると、成果を可視化できずPDCAを回しにくくなります。

定量(KPI等)と定性(企業カルチャー、入社後の満足度など)の両面を合わせて評価することで、採用活動を継続的にブラッシュアップできるようになるのです。

リソースの傾斜配分とROIの考え方

マーケターが日常的に考えていることは「リソースの最適配分」と「ROI(投資対効果)」です。採用でも、選考フローの改善や求人広告への予算投入、採用広報に使うツール費用など、同じようにさまざまな“投資”が必要になります。

すべての手段を等しく試すのではなく、ターゲットとする求職者層が最も集まりやすいチャネルや、認知度向上に直結する施策に絞って、重点的に投資するのが「傾斜配分」の考え方です。これにより、多くの採用担当者が陥りがちな「とりあえず求人広告をたくさん出す」状態から脱却し、効率的に成果を伸ばせるようになります。

失敗事例から学ぶ“広義”思考の重要性

たとえば、ある企業が「知名度が足りない」という理由だけで大量のSNS広告を出したものの、応募数は伸びたがマッチ度合いが低く、内定承諾率の向上にはつながらなかったケースがあります。

このような失敗事例では、多くの場合、広義のマーケティング視点で「ターゲット候補者が本当に何を求めているか」を深く理解していなかった点が原因です。逆に言えば、最初に十分な市場調査とペルソナ設定を行い、会社の魅力を明確に整理してからプロモーションを打てば、質の高い応募を増やしやすくなります。

まとめ

本記事では、「採用活動にマーケティングの概念であるフレームワークを活用すること」をテーマに、広義に捉えたマーケティングの視点が採用課題の解決にどのように役立つかを解説しました。企業起点ではなく求職者起点の発想を身につけることで、採用プロセスが格段に洗練されるでしょう。

さらに、当社(ベイジ)が独自に構築した「CCBCCメソッド」を例に、採用戦略を体系化するアプローチも紹介しました。会社(事業戦略・人事戦略)→求職者→仕事→チャネルと導線→コンテンツというステップで情報を整理・深掘りすることで、単なる“求人広告”ではなく、事業の成長を本質的にサポートできる採用活動を実現しやすくなります。採用ブランディングやKPI設定などの要素も、狭義のマーケティングではなく広義のマーケティングとして捉えることで、短期的な応募数の増加だけでなく、長期的なエンゲージメントや企業文化の醸成に寄与することが大きな特徴です。

今後は「採用 フレームワーク 作り方」や「採用 プロセス 具体例」などのキーワードを検索する人も増えてくるでしょう。こうしたマーケティング思考に基づく採用活動を実践し、自社と求職者の双方にとって価値の高いマッチングを実現してみてください。何より、採用は企業の未来を創る重要な投資です。マーケティングフレームワークを味方に、より強固な組織づくりを進めていきましょう。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています