「求人媒体に多額の費用をかけているのに、欲しい人材からの応募が来ない」

「採用サイトだけでは自社の本当の魅力が伝わりきっていない」

「入社後のミスマッチが多く、定着率に課題を感じている」

このような悩みの解決策として今、大きな注目を集めているのが「採用オウンドメディア」です。

本記事では、採用オウンドメディアの基本的な定義から、なぜ今必要とされているのかという背景、具体的なメリット・デメリット、そして成功事例までを網羅的に解説します。特に、BtoB制作会社である弊社の成功事例「ベイジの日報」を深掘りし、そのノウハウもお伝えします。

この記事を読めば、採用オウンドメディアが自社にとって本当に必要なのかを判断できるだけでなく、採用活動の成功に向けた第一歩を踏み出せるはずです。

採用オウンドメディアとは?採用サイトとの根本的な違いを解説

まず、「採用オウンドメディア」がどのようなものか、混同されがちな「採用サイト」との違いを明確にしながら解説します。

オウンドメディアの基本的な定義

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で保有し、運営するメディア全般を指します。具体的には、自社ブログやWebマガジン、広報サイトなどがこれにあたります。

媒体に広告費を払って掲載する「ペイドメディア(求人広告など)」や、SNSや口コミサイトなどの第三者から発信される「アーンドメディア(Earned Media)」とは異なり、自社の裁量で自由に情報を発信できることが最大の特徴です。

「採用サイト」との目的・役割の違い

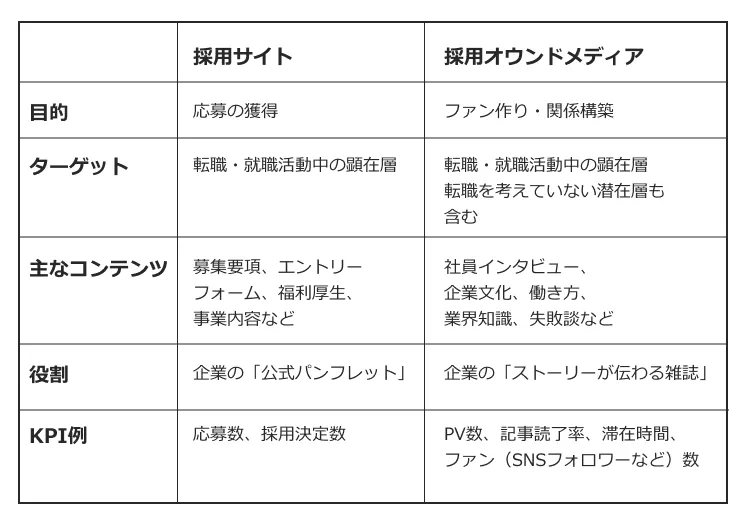

採用オウンドメディアと採用サイトは、どちらも企業が採用目的で運営するメディアですが、その目的と役割が根本的に異なります。

採用サイトの主な目的は、すでに応募を検討している「顕在層」に対して、募集要項や待遇といった必要な情報を正確に伝え、応募へとつなげることです。いわば、企業の「公式な採用パンフレット」のような役割です。

一方、採用オウンドメディアの目的は、まだ転職を具体的に考えていない「潜在層」も含めた幅広い層にアプローチし、企業のファンになってもらうことです。社員の生の声や仕事の裏側、企業文化といった「ストーリー(文脈)」が伝わるコンテンツを通して、読者との長期的な関係性の構築を目指します。応募は、あくまでその結果として生まれるものと捉えます。

「求人媒体」とのアプローチの違い

求人媒体とは、Indeedやリクナビ、マイナビといった、多くの求職者が集まるプラットフォームに、広告として求人情報を掲載するものです。短期間で多くの人の目に触れる機会を作れますが、掲載できる情報量やフォーマットに制限があり、他社との差別化が難しいという側面があります。

採用オウンドメディアは、自社のプラットフォームで、伝えたい情報を、伝えたい形で、制限なく発信できます。これにより、求人媒体では伝わりきらない独自の魅力を深く訴求することが可能です。

なぜ今、採用オウンドメディアが注目されるのか?3つの時代背景

近年、採用オウンドメディアを導入する企業が急増しています。その背景には、現代の採用市場における3つの大きな変化があります。

1. 採用手法の多様化と競争激化

少子高齢化による労働人口の減少に伴い、有効求人倍率は高止まりしており、企業にとって優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。従来の求人広告や人材紹介だけに頼る採用手法では、他社との差別化が難しくなり、応募者を集めること自体が困難になっています。

このような状況下で、企業は自ら情報発信を行い、候補者に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」の一環として、採用オウンドメディアに注目するようになりました。

2. Z世代の価値観と情報収集の変化

近年の就職・転職市場の主役となりつつあるZ世代は、インターネットやSNSを駆使して、企業のリアルな情報を徹底的に収集する傾向があります。彼らが重視するのは、給与や待遇といった条件面だけでなく「企業理念への共感」「社風とのマッチング」「自己成長の機会」といった内面的な要素です。

採用サイトに掲載されている綺麗な情報だけでなく、社員のリアルな声や企業のありのままの姿を発信する採用オウンドメディアは、彼らの価値観に合致し、信頼を勝ち取るための有効な手段となっています。

3. 「個」の発信と企業文化の透明性への要求

SNSの普及により、個人が自由に情報を発信できる時代になりました。企業の内部情報も、社員や元社員によって良くも悪くも外部に伝わりやすくなっています。

企業側も、隠すのではなく、積極的に情報をオープンにすることで、透明性を示し、信頼性を高める戦略が求められます。社員一人ひとりのストーリーや、時には失敗談さえもコンテンツにすることで、人間味にあふれる魅力的な企業文化を伝え、候補者の共感を呼ぶことができるのです。

採用オウンドメディアを運営する5つのメリット

採用オウンドメディアを運営することで、企業は多くのメリットを得られます。

メリット1:採用ブランディングの強化とファン作り

継続的な情報発信を通じて、「この企業で働くと、こんな面白い経験ができそうだ」「この企業の考え方が好きだ」といった共感を醸成し、企業のファンを増やすことができます。これにより「〇〇といえばこの企業」という独自のブランドイメージが確立され、指名応募の増加につながります。

メリット2:潜在層へのアプローチと母集団形成

今すぐの転職を考えていない潜在層に対しても、仕事に役立つノウハウや業界のトレンド情報、面白い読み物などを提供することで、接点を持つことができます。彼らが転職を考え始めたときに、第一想起される存在になることで、質の高い母集団形成が可能になります。

メリット3:入社後ミスマッチの防止と定着率向上

企業のリアルな姿、仕事のやりがいだけでなく厳しさ、社員の雰囲気などをありのままに伝えることで、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージできます。これにより、「思っていたのと違った」という入社後のミスマッチが減り、結果として社員の定着率向上に貢献します。

メリット4:採用コストの中長期的な削減

採用オウンドメディアは、立ち上げや運用にコストとリソースがかかりますが、一度作成したコンテンツは企業の資産として蓄積され続けます。メディアが育てば、高額な求人広告費や人材紹介手数料をかけずとも、安定して応募が集まるようになり、中長期的にみて1人当たりの採用単価を大幅に削減できる可能性があります。

メリット5:企業の資産となるコンテンツの蓄積

作成した記事は、採用活動だけでなく、営業資料や社内研修、広報活動など、さまざまな場面で活用できる資産となります。例えば、事業内容を深く解説した記事は、顧客への会社紹介資料としても有効です。このように、コンテンツを多角的に活用することで、企業全体の価値向上にもつながります。

知っておくべき3つのデメリットと対策

採用オウンドメディアには多くのメリットがある一方で、知っておくべきデメリットも存在します。対策と合わせて理解しておきましょう。

デメリット1:効果が出るまでに時間がかかる

採用オウンドメディアは、記事を公開してすぐに効果が出るものではありません。読者に認知してもらうまでには、少なくとも半年から1年以上の地道な運用が必要です。短期的な成果を求めず、中長期的な視点での投資と捉えることが重要です。

【対策】:経営層や関連部署に、中長期的な施策であることを事前に説明し、理解を得ておきましょう。短期的なKPI(応募数など)だけでなく、長期的なKPI(PV数、ファン数など)も設定し、進捗を共有することが成功の鍵です。

デメリット2:コンテンツ制作・運用のリソースが必要

質の高いコンテンツを定期的に制作し続けるには、企画、取材、執筆、編集、公開、分析といった一連の作業に、専門的なスキルと多くの工数が必要です。社内にリソースがない場合、担当者の負担が大きくなり、運用が滞ってしまう可能性があります。

【対策】:専任の担当者を置くか、チームで役割分担をするなど、継続可能な運用体制を構築しましょう。社員へのインタビュー記事など、他の社員を巻き込む仕組みを作るのも有効です。リソースが不足する場合は、コンテンツ制作の一部またはすべてを外部の制作会社に委託することも検討しましょう。

デメリット3:すぐに直接的な応募につながるとは限らない

オウンドメディアの主な目的はファン作りであり、必ずしもすべての記事が直接的な応募につながるわけではありません。有益な情報や面白い読み物を提供しても、それがすぐに応募ボタンのクリックに結びつくとは限らないことを理解しておく必要があります。

【対策】:各記事の役割を明確にしましょう。認知拡大を目的とする記事、興味喚起を目的とする記事、そして応募を後押しする記事(社員のキャリアパスや募集要項への導線がある記事)などを戦略的に組み合わせることが重要です。すべての記事で応募をゴールにするのではなく、まずは「もっとこの企業のことを知りたい」と思ってもらうことを目指しましょう。

採用オウンドメディアはどんな企業に向いている?

採用オウンドメディアは、特に以下のような課題を持つ企業や、目標を掲げる企業にとって有効な施策です。

- 採用ブランディングを強化したい企業

- 競合他社との差別化を図り、「選ばれる企業」になりたい。

- 事業内容や企業文化の理解が難しい企業

- BtoB事業や専門的な技術を持つ企業で、事業の魅力や仕事内容が候補者に伝わりにくい。

- 独自の企業文化や価値観を大切にしており、それに共感してくれる人材を集めたい。

- 中長期的な視点で採用活動に取り組みたい企業

- 目先の応募数だけでなく、将来にわたって安定的に優秀な人材を確保できる仕組みを作りたい。

- 採用コストを継続的に削減していきたい。

- 求人媒体だけではアプローチできない層に出会いたい企業

- 専門スキルの高い層や、まだ転職市場に出てきていない潜在層にアプローチしたい。

【成功事例】自社の魅力が伝わる採用オウンドメディア11選

ここでは、採用オウンドメディアの成功事例を11つ紹介します。特に弊社が運営する、「ベイジの日報」については詳しく解説します。

1.【BtoBサイト制作】株式会社ベイジ – ベイジの日報

BtoB領域に特化したWeb制作会社である弊社、株式会社ベイジが運営する「ベイジの日報」。発信内容の特徴や、このメディアがもたらした効果については、主に以下があげられます。

- 特徴と成功のポイント

- <圧倒的な情報量と質>

- Webデザインやマーケティング、組織論、キャリア論に関する専門的で深い知見を、惜しみなく公開しています。その内容は、同業者やクライアントからも高い評価を得ています。

- <徹底した言語化と透明性>

- ベイジが何を考え、どのような基準で仕事をしているのかを徹底的に言語化しています。良い面だけでなく、課題や失敗談もオープンにすることで、企業の透明性を示し、読者からの信頼を獲得しています。

- <経営者自らの発信>

- 代表の枌谷自らが筆者となり、長文で熱量の高い記事を継続的に発信している点も、メディアの信頼性とブランドイメージを強力に牽引しています。

- <圧倒的な情報量と質>

- もたらされた効果

- <採用コストの大幅削減>

- 求人広告に頼らずとも、質の高い候補者からの応募が絶えない状態を実現し、採用コストをほぼゼロに近づけています。

- <ミスマッチのない採用>

- 「ベイジの日報を読んで応募しました」という候補者がほとんどであるため、企業文化や仕事への価値観を深く理解した上での応募となり、入社後のミスマッチ予防となっています。

- <事業への好影響>

- 採用だけでなく、専門性の高さから新規顧客の獲得にもつながっており、メディアが事業全体の成長に相乗効果をもたらしています。

- <採用コストの大幅削減>

2.【フリマアプリ】株式会社メルカリ – mercan

- 事業内容:フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運営

- メディア名:mercan

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、座談会、イベントレポートなど

フリマアプリ「メルカリ」が運営する採用オウンドメディアです。「人」に徹底的にフォーカスし、メルカリで働く人々のストーリーを通じて、企業文化や価値観(Go Bold, All for One, Be a Pro)を伝えています。多様なバックグラウンドを持つ社員が登場することで、読者はメルカリで働くことのリアルを体感できます。

3.【製造業】HONDA – Me and Honda, Career

https://global.honda/jp/career

- 事業内容:四輪・二輪をはじめとする多角的なモビリティ事業

- メディア名:Me and Honda, Career

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、座談会、イベントレポートなど

HONDAが運営する採用オウンドメディアです。社員が持つ「原動力」に触れられるコンテンツを展開しています。個人のバックグラウンドまで掘り下げることで、その社員がどんな経験をもとに、何を考え、どのように仕事に取り組んでいるかを鮮明に伝えています。

4.【ECプラットフォーム】BASE株式会社 – BASEプロダクトチームブログ

- 事業内容:EC関連プロダクトの企画・開発・運営

- メディア名:BASEプロダクトチームブログ

- コンテンツ形式:ノウハウ紹介、ブログ、イベントレポートなど

決済・金融を主軸としたプロダクト事業を行うBASE株式会社の、エンジニア採用を目的とした採用オウンドメディアです。エンジニアの開発や、組織づくりに関する情報を発信することで、エンジニア職種へのオウンドメディア経由での応募を実現しています。

5.【ゲーム開発】株式会社ディー・エヌ・エー – フルスイング by DeNA

- 事業内容:ゲーム開発を中心としたIT関連事業

- メディア名:フルスイング by DeNA

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、自社商品紹介など

株式会社ディー・エヌ・エーが運営する、「人」と「挑戦」を伝えることをテーマとした採用オウンドメディアです。コンテンツは主に「事業を知る」「技術に触れる」「働くを考える」で分類されており、求職者が関心のある領域にアクセスしやすくなっています。

6.【DX支援】ナイル株式会社 – NYLE ARROWS

- 事業内容:DX事業・DX支援・コンサル事業

- メディア名:NYLE ARROWS

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、入社レポートなど

ナイル株式会社が、ナイルの「今」と「挑戦」を伝えるをテーマにした採用オウンドメディアです。社員のキャリアや社内制度などを発信し、入社後の活躍イメージや、独自のカルチャーを伝えています。事業、職種、テーマ別で記事が分類されています。

7.【メディア&IP】株式会社サイバーエージェント – CyberAgent Way

https://www.cyberagent.co.jp/way

- 事業内容:メディア&IP事業・インターネット広告事業

- メディア名:CyberAgent Way

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、イベントレポート、調査レポートなど

株式会社サイバーエージェントが運営する、採用オウンドメディアです。若手から、ジョブチェンジを経験した中堅まで、さまざまな社員へのインタビューが掲載されています。入社後のキャリアイメージの醸成につながるコンテンツが多いことが特徴です。

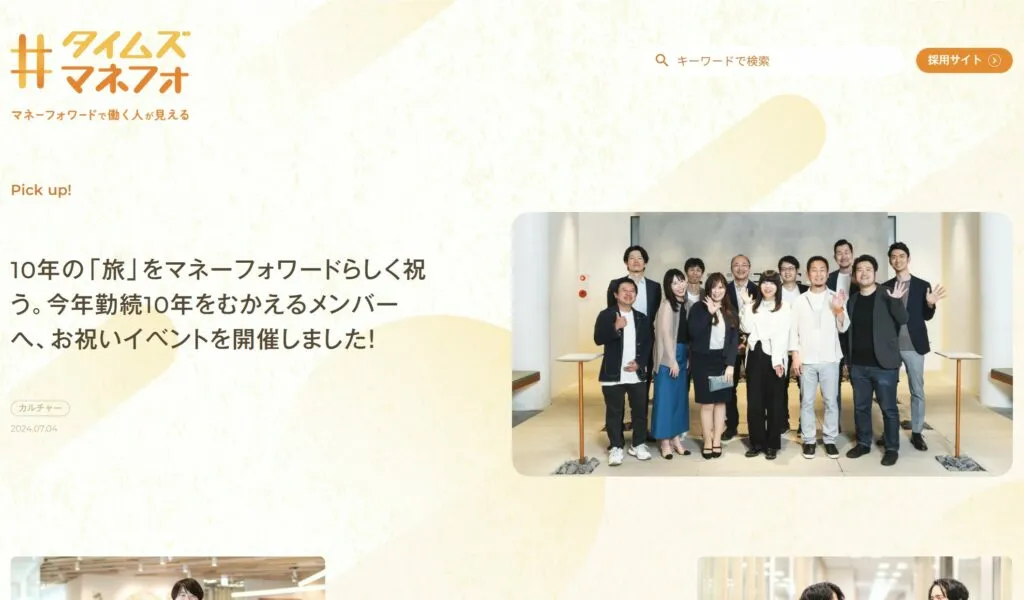

8.【SaaS】株式会社マネーフォワード – #タイムズマネフォ

https://recruit.moneyforward.com/times_mf

- 事業内容:プラットフォームサービス事業

- メディア名:#タイムズマネフォ

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、イベントレポートなど

「マネーフォワードで働く人が見える」をテーマとした、株式会社マネーフォワードが運営する採用オウンドメディアです。社員へのインタビューや、1日のスケジュールを紹介することで、リアルな業務のイメージを伝えています。また、リファラル採用で働いている人へのインタビューが複数掲載されていることも特徴です。

9.【DXサービス】Sansan株式会社 – mimi

https://jp.corp-sansan.com/mimi

- 事業内容:DXサービスの企画・開発・販売

- メディア名:mimi

- コンテンツ形式:インタビュー、対談、プロダクト紹介など

Sansan株式会社が運営する、人・組織・カルチャーを伝える採用オウンドメディアです。1つのテーマで複数の社員が答えるインタビュー記事があるため、読者は1度に複数の視点からの意見を知ることができます。また、記事が職種やプロダクトなどで整理されているため、知りたい情報をすぐに探せることも特徴です。

10.【製造業】ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 – Lights Will

https://lightswill.com/https://lightswill.com/

- 事業内容:製造関連技術の提供

- メディア名:Lights Will

- コンテンツ形式:インタビュー、体験レポート、イベントレポートなど

「クリエイティビティ×テクノロジーで未来世界の道標を描き出す」をコンセプトに生まれた、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社が発信する半導体専門メディアです。「自社の事業領域」と「求職者が持つ興味関心」を結び付けながら、半導体業界の魅力を発信しています。専門性の高い分野でありながら、コンテンツの企画力で、潜在層からの認知拡大や好意度向上を実現しています。

11.【エンタメ業】BANDAI NAMCO – SPOTLIGHT

https://funfare.bandainamcoent.co.jp/series/spotlight

- 事業内容:IPを活用したエンターテインメントの提供

- メディア名:ファンファーレ

- コンテンツ形式:インタビュー、対談など

SPOTLIGHTは、バンダイナムコエンターテインメントが運営するメディア「ファンファーレ」で連載する、“いま注目される社員”にスポットを当てる連載企画です。制作現場やマーケティング、イベント運営などで活躍する社員に、自身の経験や思いを語ってもらうことで、人柄やキャリアを深く掘り下げています。『アイドルマスター』や『鉄拳』『ドラゴンボール』など、さまざまな人気IPに関わる社員へのインタビューが掲載されているのが特徴です。

採用オウンドメディア成功へのロードマップ【始め方ガイド】

最後に、これから採用オウンドメディアを始めるための具体的なステップを解説します。

STEP1:目的とターゲット(ペルソナ)の明確化

- 目的:何のためにオウンドメディアを運営するのかを定義します。「自社の価値イメージ確立」「エンジニア採用の強化」「入社後ミスマッチの削減」など、具体的な目的を設定しましょう。

- ターゲット:誰に情報を届けたいのか、詳細なペルソナ(人物像)を設定します。年齢、性別、職種、価値観、情報収集の方法などを具体的に描くことで、コンテンツの方向性が定まります。

STEP2:コンセプトと発信内容の決定

- コンセプト:「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を一言で表すコンセプトを決めます。(例:「サイボウズ式」の「新しい価値を生み出すチームのメディア」)

- 発信内容:ターゲットが興味を持ち、かつ自社の魅力を伝えられるコンテンツのカテゴリを決めます。(例:社員インタビュー、プロジェクトストーリー、社内イベントレポート、代表メッセージ、業界ノウハウなど)

STEP3:プラットフォームの選定

自社でサーバーを契約し、WordPressなどで自由に構築する方法が最もカスタマイズ性が高くおすすめです。また、手軽に始めたい場合は「note」のようなプラットフォームを活用する方法もあります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に合ったものを選びましょう。

STEP4:運用体制の構築

誰が、どのくらいの頻度で、どのような役割を担うのかを決めます。編集長、企画担当、ライター、編集者など、必要な役割を洗い出し、社内で完結させるのか、外部パートナーと協力するのかを検討します。継続できる体制を築くことが最も重要です。

STEP5:KPI設定と効果測定

STEP1で設定した目的に基づき、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- 例:PV数、ユニークユーザー数、記事読了率、平均滞在時間、SNSでのシェア数、自然検索からの流入数、そして最終的な応募数や採用決定数など。

Google Analyticsなどのツールを使って定期的に効果測定を行い、改善を繰り返していくことが成功への近道です。

まとめ:採用オウンドメディアは未来への投資

採用オウンドメディアは、短期的に成果を出すための特効薬ではありません。しかし、自社の思想や文化、働く人々のリアルな姿を継続的に発信し続けることで、企業のファンを育て、採用競争を勝ち抜く力を手にすることができます。

それは、単なる採用活動にとどまらず、自社の価値を社会に投げかけ、共感する仲間を集めるための、未来への投資です。

求人媒体への出稿だけでは伝わらない、あなたの企業の本当の魅力を、採用オウンドメディアという形で発信してみませんか?まずは、自社のどんなストーリーを伝えたいか、どんな人に仲間になってほしいかを考えることから始めてみましょう。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています

_ver.0-1024x538.jpg)