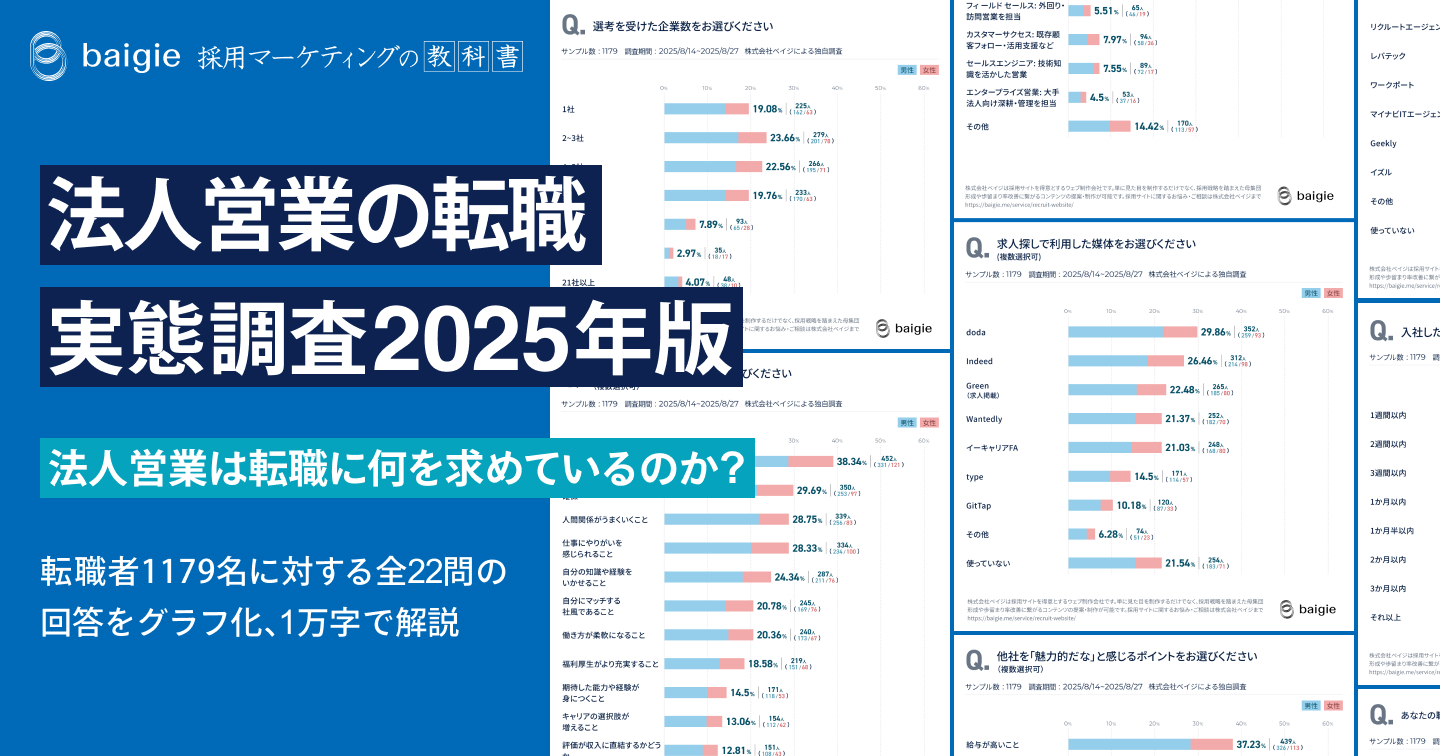

企業の採用マーケティングを支援している株式会社ベイジでは、採用活動の参考になる有益なリサーチを定期的に行っています。

その活動の一環として「法人営業の転職実態調査」を、2025年08月に実施しました。

法人営業の人材需要は年々高まっています。特に、SaaSやデジタルの領域では、インサイドセールスを新設する企業も増加しており、その傾向が顕著です。

加えて、法人営業の採用においては、営業力だけでなく、業界知識やマーケティング知識などの、幅広い知識が求められます。

難易度が増していく法人営業の採用において、企業側における転職者の理解と、転職者目線でのアプローチは必須となっています。法人営業の採用に悩む企業の皆様にとって、本調査が有益な参考情報になれば幸いです。

なお、記事内では、別職種の転職者の傾向として、以前実施した「中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年版)」「エンジニアの転職実態調査(2025年度版)」の結果も引用しています。ご興味があれば、こちらもあわせてご一読ください。

- 調査対象:法人営業をしており、2022年以降(過去3年以内)に転職活動をした人

- 回答人数:1179名

- 調査時期:2025年08月14日 ~ 2025年08月27日

- 調査方法:アイブリッジ社『Freeasy』を用いたインターネットリサーチ

回答者の属性

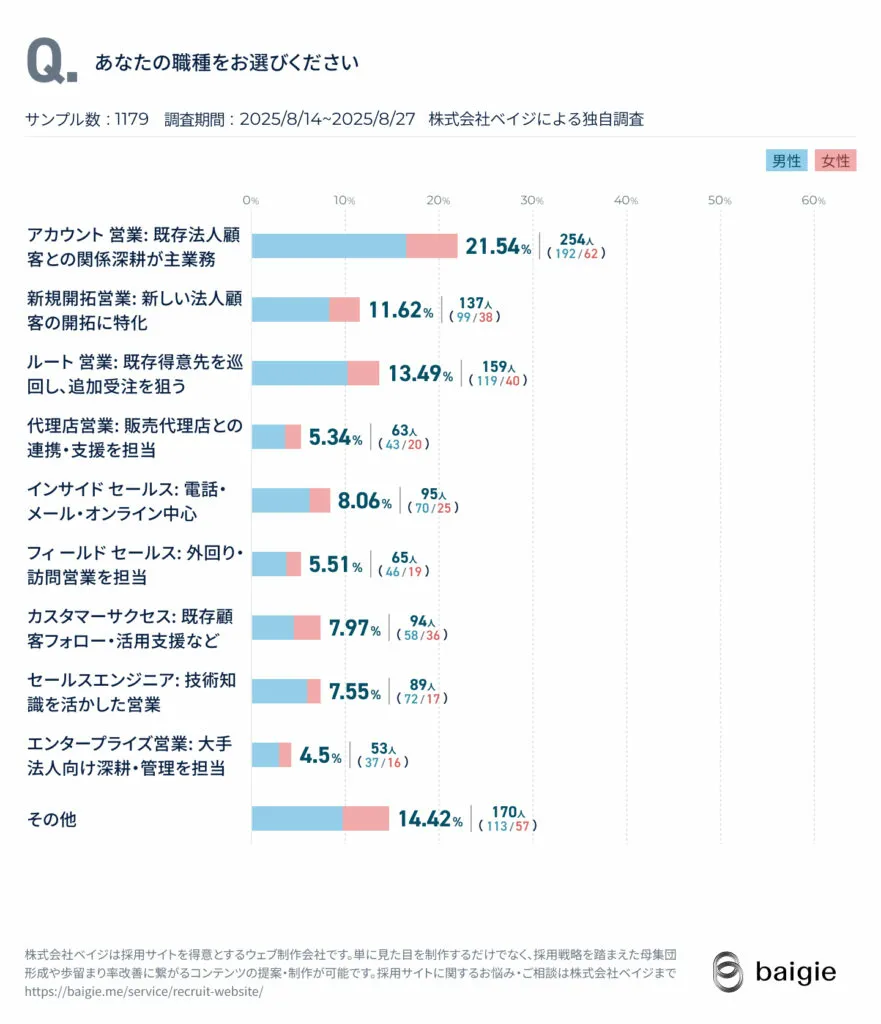

ここでは、調査対象者がどのような営業に携わっていたのかを質問しました。

「アカウント営業」(21.54%)が最も多いですが、新規開拓営業やルート営業、代理店営業など、どの項目も50名以上と、幅広く分布しています。

このことから、一口に「法人営業」といっても、実際は特化している分野が異なるため、採用活動を行う際は、単に「法人営業の経験者」というだけでなく、募集する役割に最も適したスキルや経験を持つ人材を具体的に定義する必要があるといえるでしょう。

転職に至るきっかけ

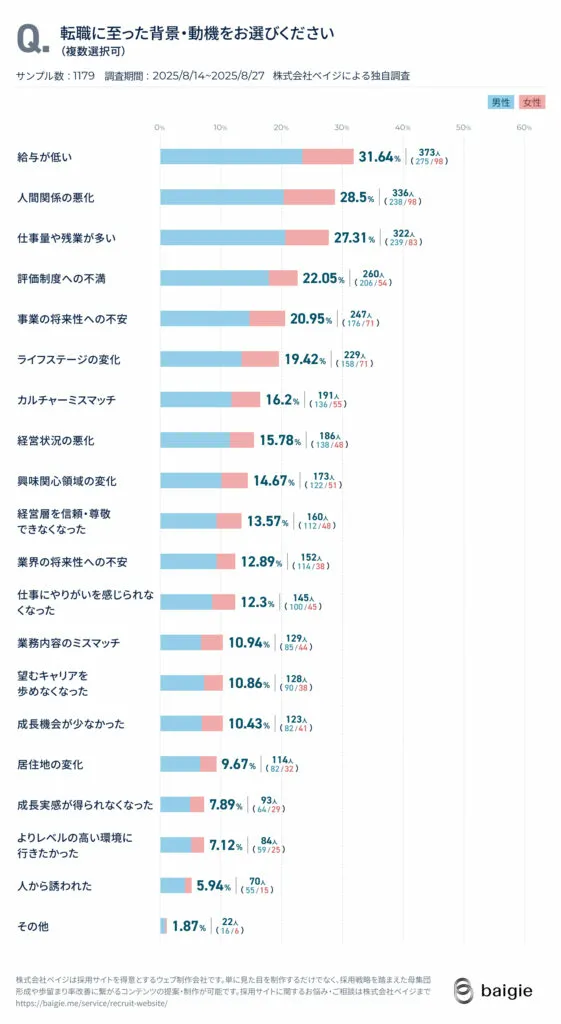

法人営業は、どのような場合に転職を考えるのでしょうか?転職に至る背景や動機を、今回の調査の中で調べてみました。

これによると「給与が低い」(31.64%)が最も多く、続いて「人間関係の悪化」(28.5%)、「仕事量や残業が多い」(27.31%)という結果になりました。その後に、「評価制度への不満」(22.05%)、「事業の将来性への不安」(20.95%)と続いています。

このことから、「給与が低く忙しい職場」では、法人営業の離職率が高まり、採用においても魅力がない職場とみなされるといえます。

また、以前実施した「エンジニアの転職実態調査(2025年度版)」と比較すると、大きな違いは無いものの、法人営業の転職者は、より事業の将来性を重視する傾向がみられます。この傾向は、法人営業の、事業の成長と自身への報酬の関係が強いという特性によるものと考えられるでしょう。

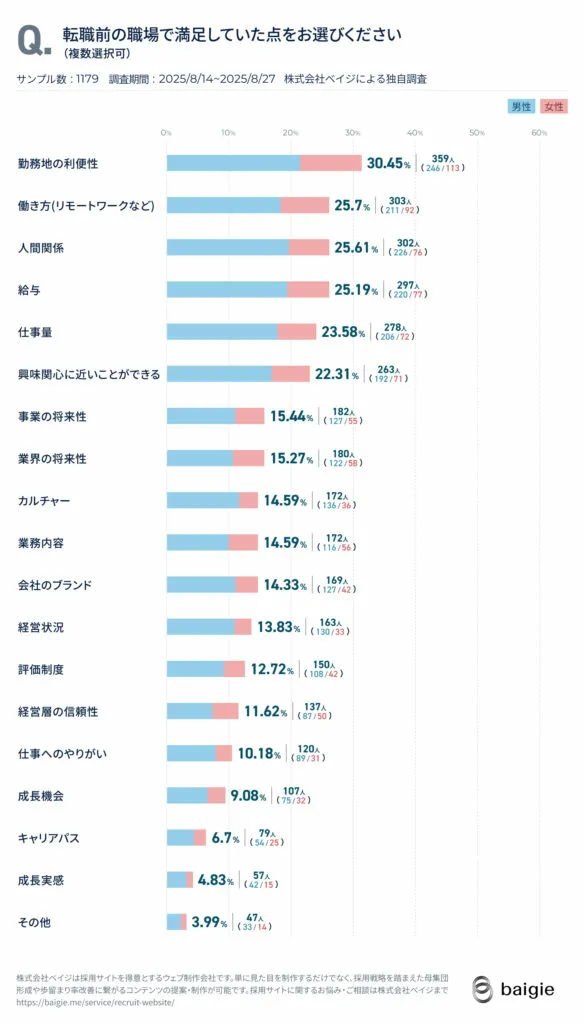

なお、別角度の質問として、転職したものの、前職で満足していた点も聞いてみました。

これを見ると、「勤務地の利便性」(30.45%)が最も多く、「働き方」(25.7%)、「人間関係」(25.61)、「給与」(25.19%)、「仕事量」(23.58%)が拮抗しています。このことから、働き方に関わる条件においては、どれか一つの要因の満足・不満だけで転職するのではなく、総合的に判断している、といえます。

それに対して、満足していた点でワースト3の項目が、「成長実感」(4.83%)、「キャリアパス」(6.7%)、「成長機会」(9.08%)となっており、個人のキャリアへの期待感が低い場合に、他社への転職につながりやすいと考えられます。

働き方に関しては、dodaの2025年7月の情報によると、営業職の人材獲得に向けて、多くの企業がリモートワークやフレックスタイム制度の導入など、社員が持続的に働ける職場を目指した取り組みを行っているようです。

そのため、法人営業の採用においては、リモートワークやフレックスタイム制度の導入といった働き方の改善策だけではなく、成長を実感できる仕組みやキャリアパスを提示することが、転職者の心を掴む上で重要といえるでしょう。

転職先への期待と不安

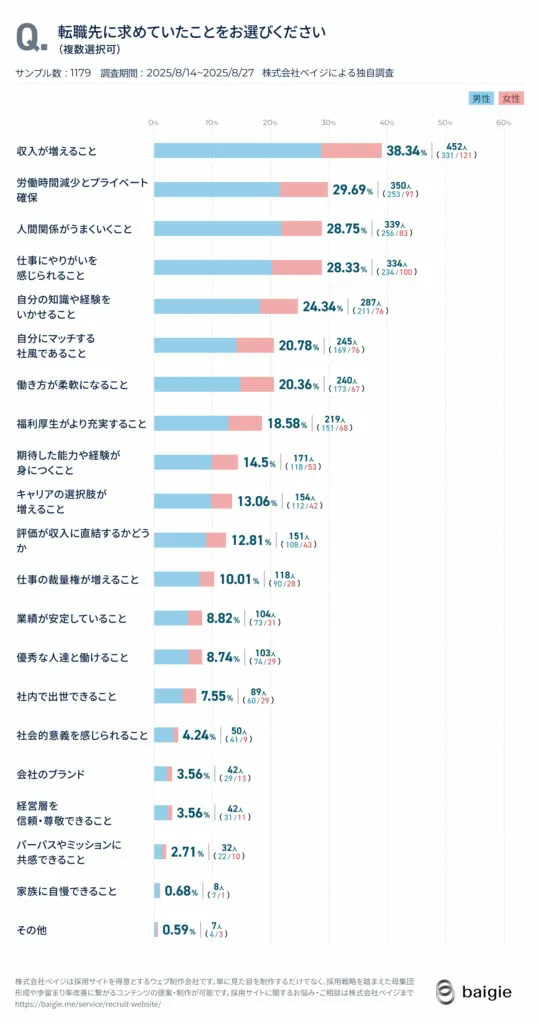

ここまでの前提をふまえて、法人営業の転職者は、新しい職場に何を求める傾向があるかを、調査してみました。

ここでも、先ほどの転職に至ったきっかけにおいて上位となった、収入(38.34%)と労働時間(29.69%)、人間関係(28.75%)の改善への期待が大きくなっています。続いて、転職前の職場で満足していたことのワースト3に入っていた「成長」に関連する、「仕事にやりがいを感じられること」(28.33%)が上位となっています。

「中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年版)」において実施した、全職種を対象にした調査と比較すると、順位に大きな差は無いものの、項目ごとで相対的に見た場合、「収入が増えること」と「人間関係がうまくいくこと」の割合が低く、「プライベートの確保ができること」「やりがいを感じられること」「知識や経験を活かせること」の割合が高い傾向があることがわかります。

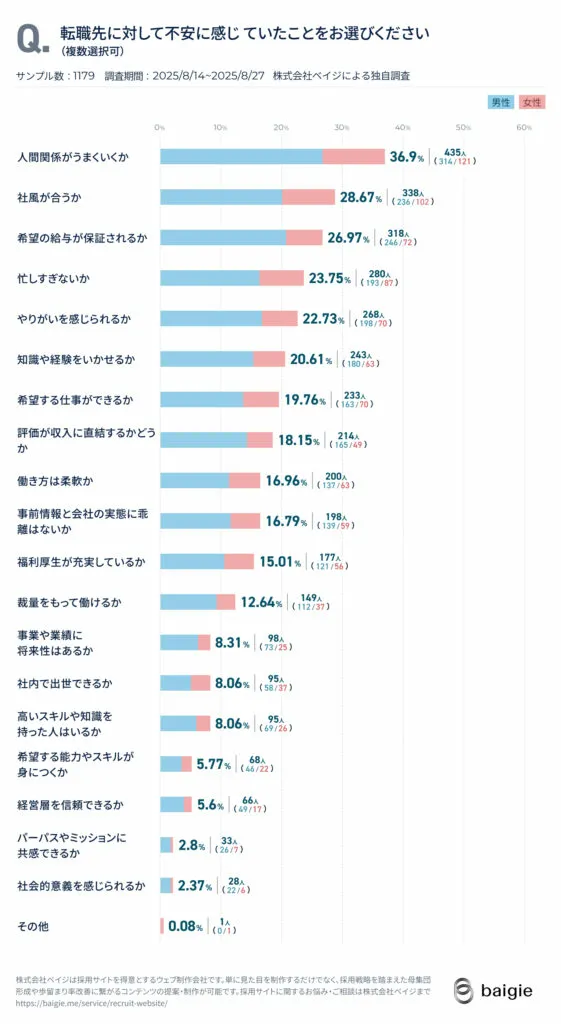

また、期待とは裏腹の不安についても、調査しています。

転職先に対して不安を感じていたこととして、「人間関係がうまくいくか」(36.9%)が最も多く、「社風が合うか」(28.67%)がその次に多い結果となりました。当社が行った全職種共通の中途採用向けの調査においても、おなじような項目が上位になっています。

近年では、そうした不安の解消のために、採用オウンドメディアを通じて「社員のリアルな声」を届ける企業が増えてきました。特に、転職の動機において「人間関係の悪化」をあげている場合、実際にどんな人が働いているのかを入社前に知る重要度が高いと推測できます。

なお、近年の企業が重要視している「パーパスやミッション」「社会的意義」に関しては、期待・不安ともに、法人営業の転職者の関心度はさほど高くないようです。つまり、企業理念や社会的意義を強く押し出しても、それ自体が強い引きにはならない可能性があるということです。

これに限らず、企業が重視しているポイントと、転職者が重視しているポイントには、常に一定のズレがあります。企業側が勝手に思い込むのではなく、自社の社員にインタビューやアンケートを取りながら、転職者の期待や不安に直結するコンテンツやメッセージを、できるだけ伝えていく必要があります。

情報収集の実態

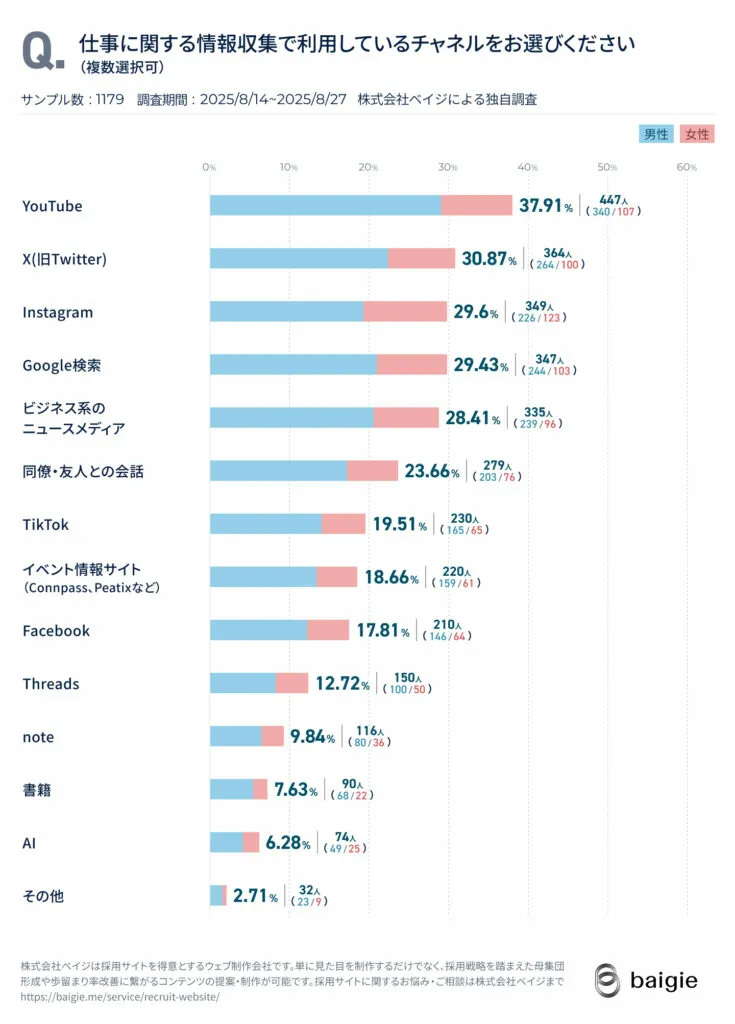

法人営業の転職者が、どのような情報源を参考にして情報を集めているかを調べてみました。

仕事に関する情報収集で利用しているチャネルを調べたところ、「YouTube」(37.91%)が最も多く、続いて「X(旧Twitter)」(30.87%)、「Instagram」(29.6%)という結果になりました。

「YouTube」が最も多くなっている主な理由としては、出社や顧客訪問などの移動中の視聴に適していることがあげられるでしょう。また、営業に必要な、話し方や伝え方のスキル学習においては、テキストよりも動画のほうが習得がしやすいということも一因としてあげられます。

また、上記の結果から、SNSにおいて仕事に役立つ情報を発信することは、認知向上への効果が期待できるといえるでしょう。SNSを活用する場合には、複数チャネルを利用して、転職をまだ考えていない潜在層との接触を増やすことで、転職の際に第一想起してもらえることを目指しましょう。

ただし、次の調査結果からもわかるように、SNSにおける接触は、必ずしも採用に直結する訳では無いため、まずは自社の採用サイトのような、転職顕在層が確実に接触するコンテンツから整えていくとよいでしょう。

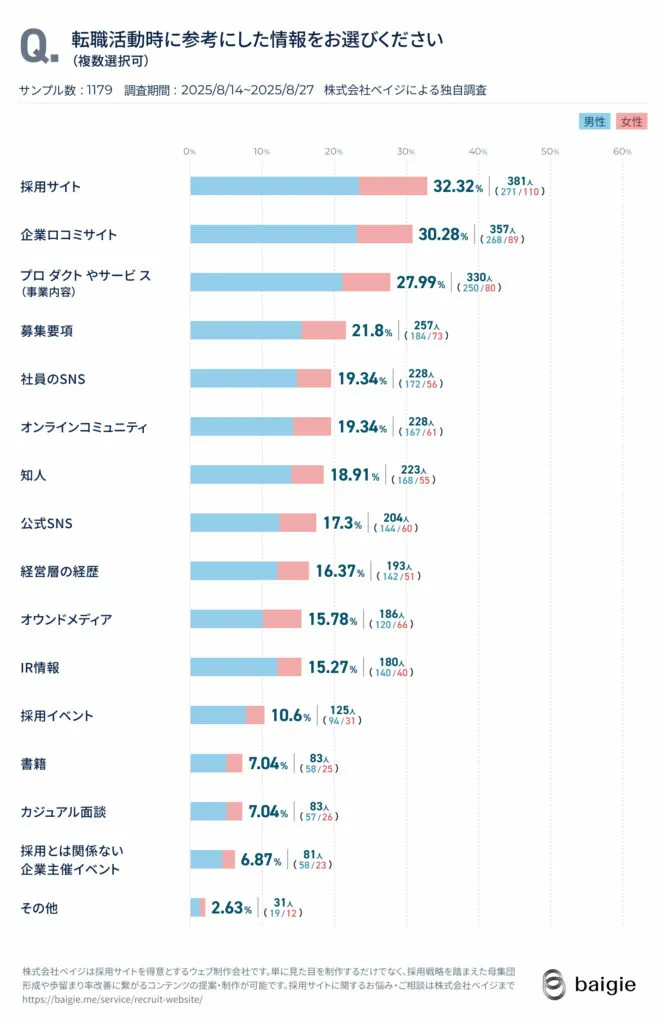

次に、転職活動時に参考にした情報を聞いてみました。

転職活動時に参考にした情報は、「採用サイト」(32.32%)が最も多く、次に「企業口コミサイト」(30.28%)、「プロダクトやサービス(事業内容)」(27.99%)となっており、この3つが、他の項目を引き離しています。

法人営業の仕事内容は、「プロダクトやサービス(事業内容)」に密接にかかわるため、ほかの業種と比較して、重視される傾向がみられます。

そして、口コミサイトが上位に入っていることからは、転職者が、企業が出す公式の情報と同等に、第三者からの情報を参考にしていることがわかります。

その理由として、「公式情報にはポジティブな情報しか掲載されていない」「実際に働く社員の生の声を知りたい」「ネガティブなことも含め、よりリアルな情報を知りたい」といった心理が働いていると考えられます。

このことから、採用活動において企業は、ポジティブな側面だけを取り上げるのではなく、フラットな視点を持ち、ネガティブなことも含めたリアルな情報も発信することで、転職者の本当に知りたいことに応えられるといえるでしょう。

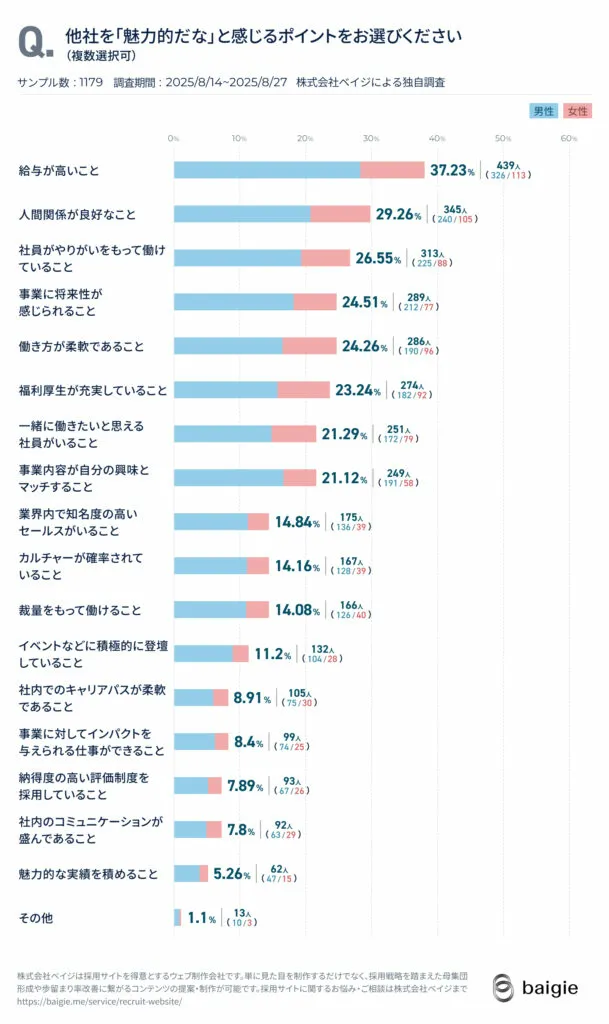

これと関連して、そもそも法人営業の転職者が「魅力的に感じる企業」の傾向も調べてみました。

「給与が高いこと」(37.23%)が最も多いですが、その次からは、人間関係・やりがい・事業の将来性・働き方・福利厚生・一緒に働く社員・事業内容への興味など、多くの項目が20%代で拮抗しています。

このことから、転職者に自社の魅力を伝えたい場合には、募集要項に乗せるような内容だけではなく、社員紹介や働き方紹介など、企業の内側に関する情報も充実させる必要があるとわかります。

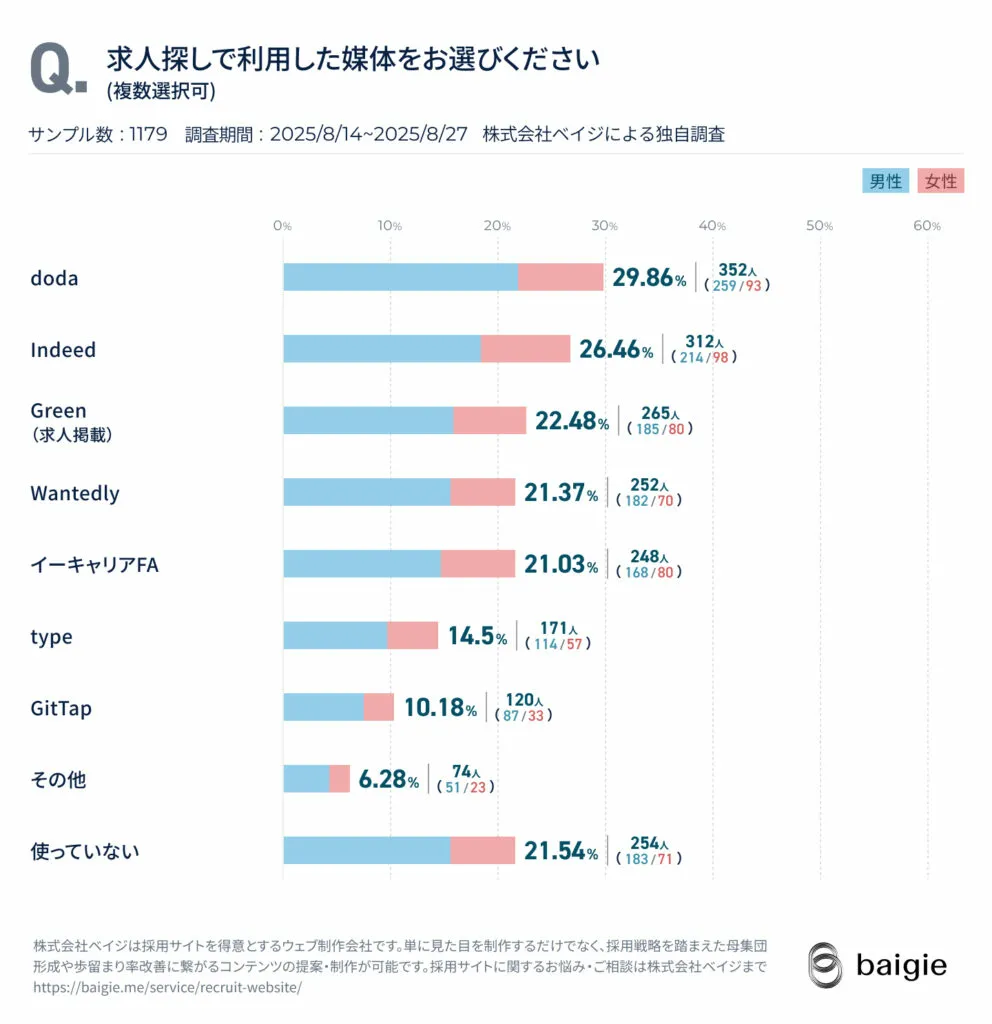

転職活動で利用した求人サービス

求人媒体や紹介会社など、法人営業の担当者が、転職活動の中で企業と知り合うために使っている、人材系サービスの利用状況についても調べてみました。

法人営業の転職者以外も利用しているような、一般的な求人媒体の中で利用が多かったのは、「doda」(29.86%)となりました。続いて「Indeed」(26.46%)、「Green」(22.48%)という結果になりました。

その他の内訳や、以降の調査の結果から、上記のような求人媒体を使用せず、エージェントサービスのみを利用する転職者や、求人媒体とエージェントサービスを併用する転職者も、一定数存在することがわかりました。

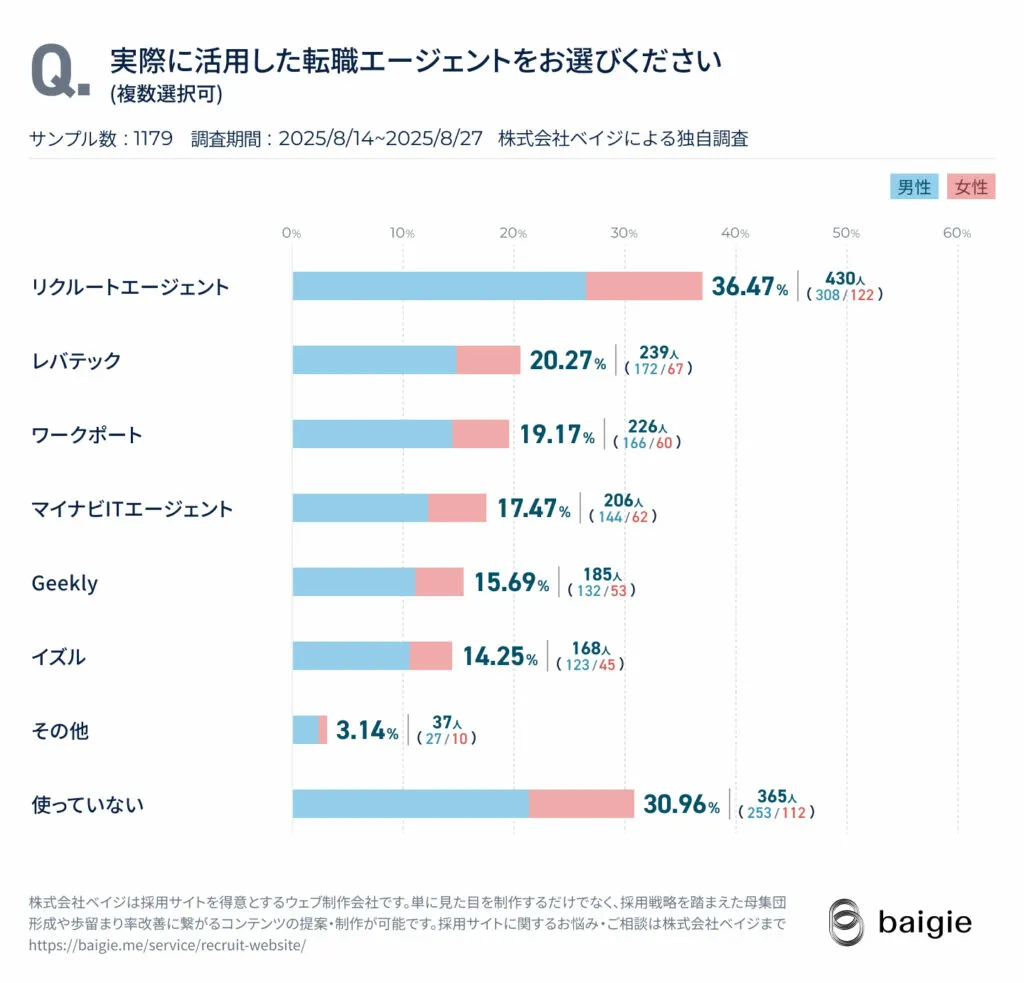

続いては、転職活動で利用していた転職エージェントを調べました。

活用されている転職エージェントについては、1位が「リクルートエージェント」で36.47%と頭一つ抜け出しており、2位にIT人材に特化した「レバテック」が20.27%、やはりITに比較的強い「ワークポート」が19.17%となっています。

転職エージェントに関しては、大小様々な企業が乱立していますが、このアンケートにおいて「その他」が3.14%に留まっていることを考えると、法人営業の転職者が活用している転職エージェントはいくつかに絞られていると考えられます。

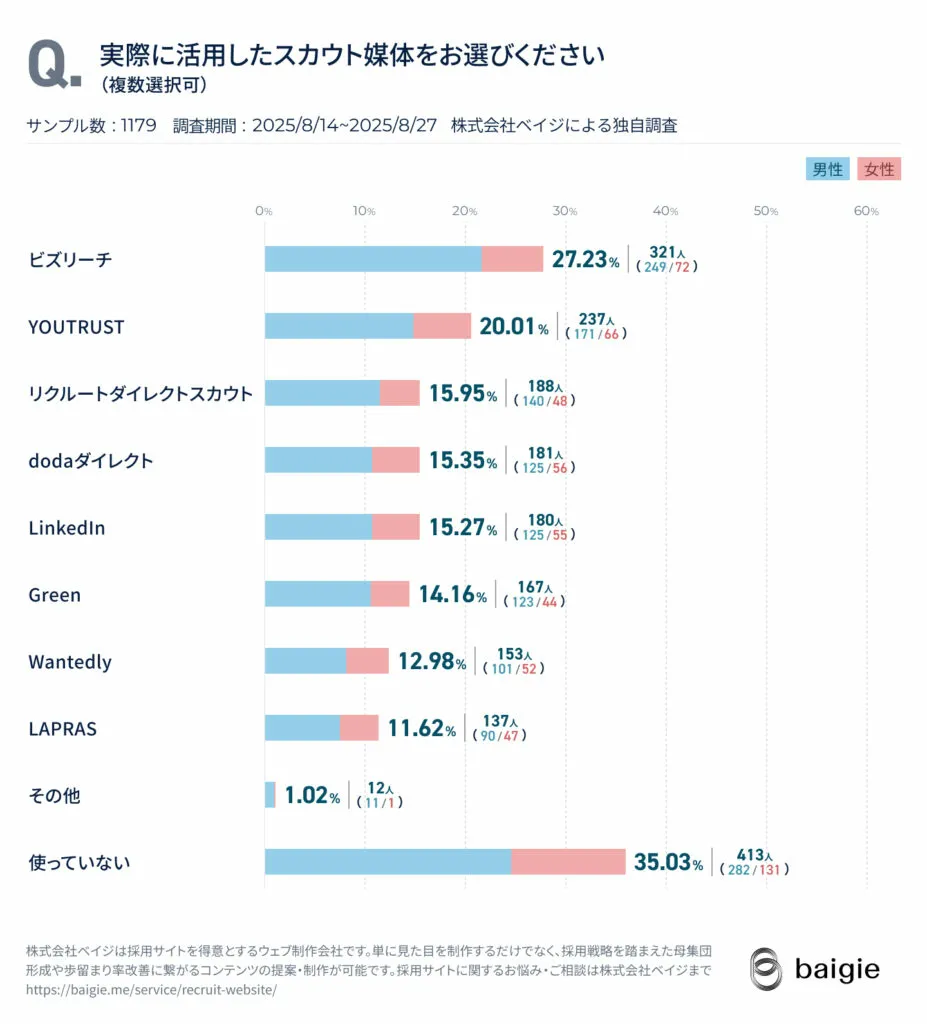

次に、転職活動で活用したスカウト媒体を調べました。

近年は転職者に直接メッセージを送るダイレクトリクルーティングが一般化してきていますが、そのプラットフォームとしては、1位が「ビズリーチ」(27.23%)で最も多く、「YOUTRUST」(20.1%)、「リクルートダイレクトスカウト」(15.95%)と続きました。

企業が直接転職者にスカウトをする機能は、GreenやWantedlyのように、求人媒体の一機能として提供されているケースもあれば、ビズリーチのようにスカウト機能がメインであるものの、一般的な募集要項からのエントリーも可能になっているケースもあり、求人媒体との境界線がかなり曖昧になっています。企業が自社の採用活動に活用する際には、スカウト機能を使うことを前提で検討しておいた方がよいでしょう。

また、ダイレクトリクルーティングにおいては、より転職者個人に最適化したメッセージを送ることが、返信率を高めるうえで不可欠です。そこで、採用サイトや採用オウンドメディアに掲載されているコンテンツを、転職者のキャリアやスキルにあわせて選び、URLを共有する手法が有効とされています。

応募企業数と選考期間

続いて、応募した企業数と、転職先の企業への応募から内定までの期間を調べました。

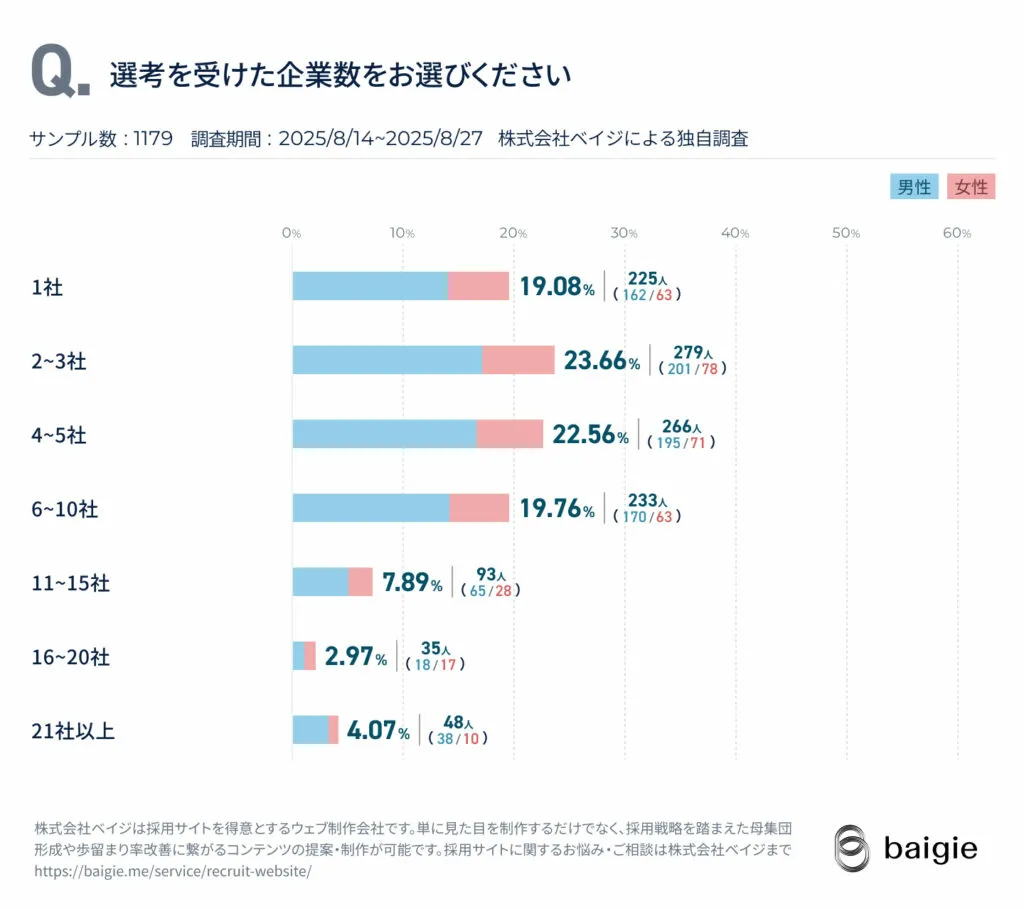

選考を受けた企業数は、「2~3社」(23.66%)、「4~5社」(22.56%)、「6~10社」(19.76%)が上位となり、この3項目で全体の6割を占めました。ついで「1社」(19.08%)がきていますが、1社のみで決める人は、全体の2割以下であることがわかり、多くの人が複数社を受けることがわかります。

ボリュームゾーンをみると、多くの人が、比較のために複数社を受けるけれど「できることならば沢山受けたくはない」という心理がうかがえます。

転職活動は精神的な負荷も高いため、応募前の情報収集において、できるだけ絞り込んでから臨みたいと考えるのは妥当かもしれません。

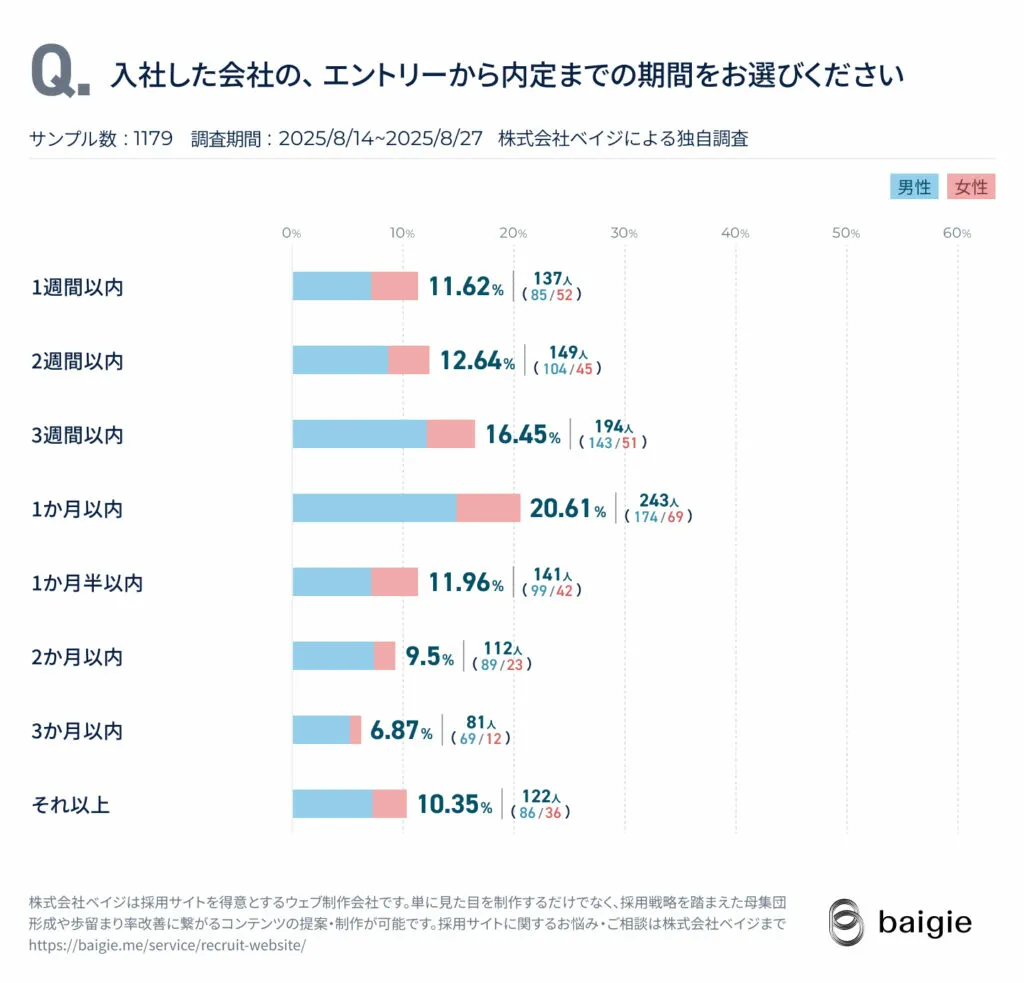

エントリーから内定までの期間については、「1か月以内」(20.61%)が最多となり、それより短い期間のすべてを合わせると、約6割(61.32%)が、1か月以内に内定をもらっているという結果になりました。

複数社を受けている人が8割(80.92%)であることを考えると、選考期間が長引いてしまうことは、転職者が他社を選んでしまうリスクにもつながります。

とはいえ、企業側としても、採用者は慎重に選ぶ必要があるため、選考期間が長くなる場合には、選考に関する情報を明確に伝え、転職者が不安にならないフォローアップをしましょう。

選考に関する情報公開やフォローアップというのは、例えば以下のような情報を募集要項や採用サイトに載せておく、といったような対策です。

- 選考フローの詳細と、各ステップにかかる想定期間

- 選考プロセスの「なぜこのフローがあるのか?」の説明

- 面接対策や、事前に準備しておくべき情報のガイド

- 応募者への応援メッセージ

- 選考基準に関する説明

企業側としては選考を慎重にしたいものですが、採用したいと感じる人ほど、多くの企業からオファーが来ているものです。見極めは慎重にしつつも、できるだけスピーディーに選考することを心がけましょう。

法人営業の転職者が企業を知るきっかけ

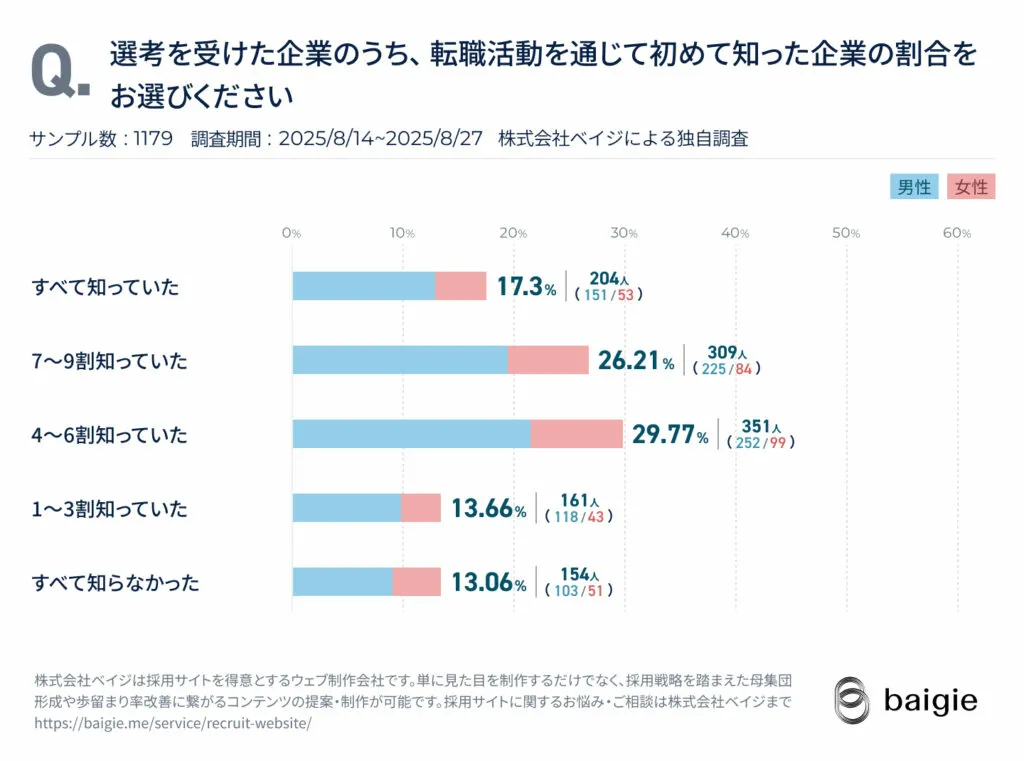

転職活動前から「すべて知っていた」と回答した法人営業の転職者は2割未満(17.3%)にとどまり、残りの約8割(82.7%)の転職者は、転職活動中に初めて対象となる企業を知っています。

つまり、よほど名の知れた企業以外は、「自社のことを知らない」という前提で採用活動を行う必要があるといえます。裏を返せば、広告に大量の予算を投下して広範囲の認知向上だけに注力するのではなく、転職者が確実に接触するコンテンツにも適切に予算を配分することが、中途採用においては、より有効であると推察できます。

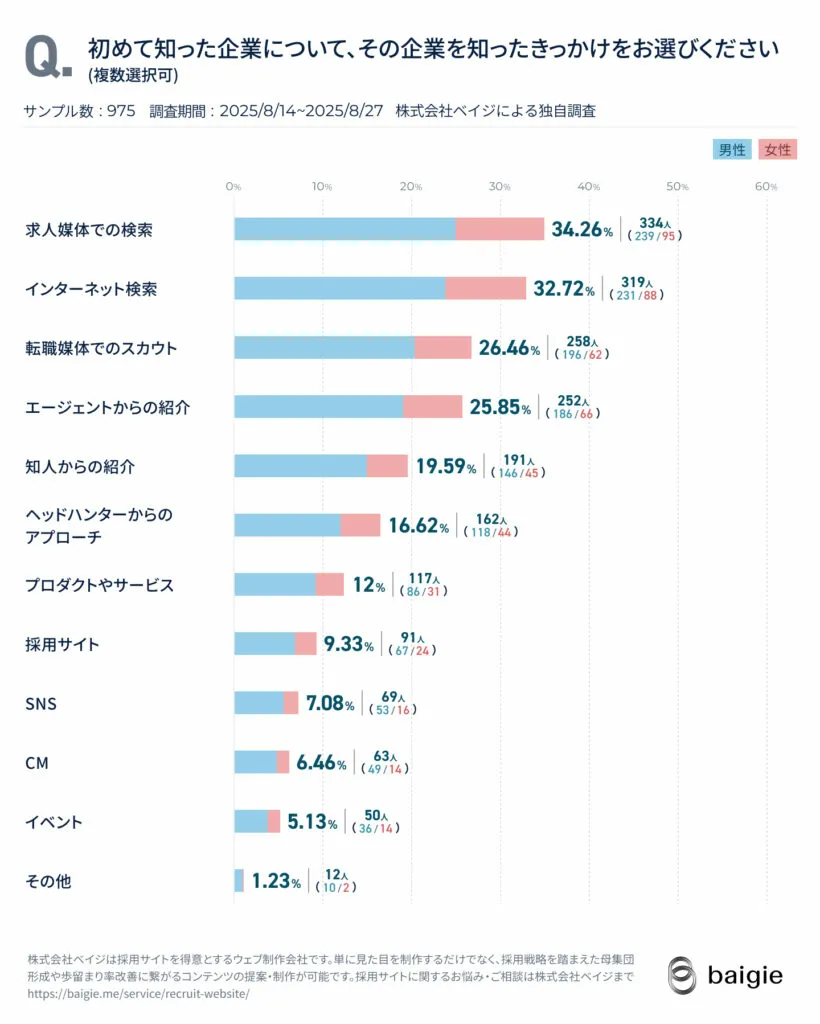

次に、転職活動において企業を知ったきっかけを見ていきましょう。

企業を知るきっかけとしては、「求人媒体での検索」(34.26%)、「インターネット検索」(32.72%)に続き、「転職媒体でのスカウト」(26.46%)、「エージェントからの紹介」(25.85%)という結果になりました。

このことから、法人営業の転職者に知ってもらうには、よほどの知名度が無い限り、求人媒体やエージェントへの登録が必須といえるでしょう。

一方で、求人媒体やエージェントに頼りっきりでは、獲得競争が激化している現状があり、採用コストはかかり続ける一方です。会社の知名度を高めるためのSNSやオウンドメディアを使った採用広報、採用ブランディングに投資の何割かをあてることで、中長期的に採用に強い会社作りも、並行して行っていく必要があります。

法人営業の転職者が働きたい企業とは

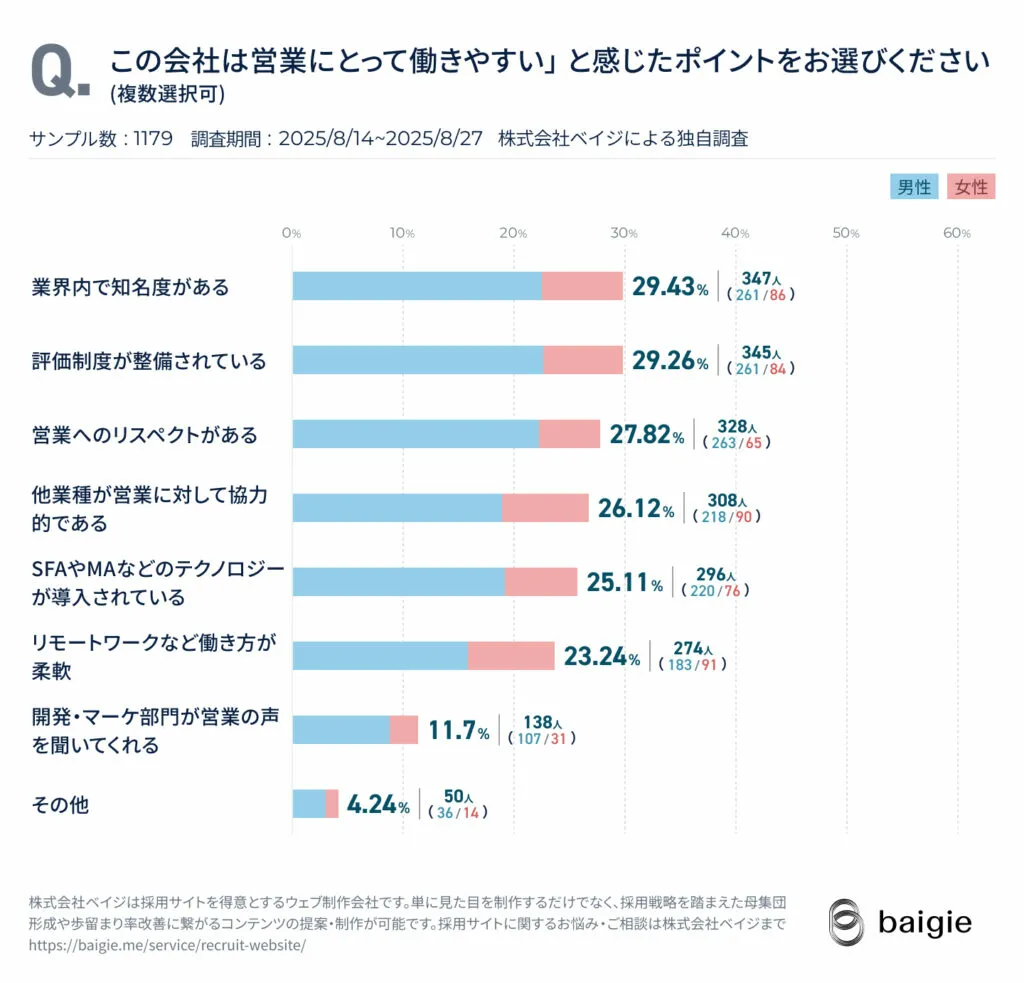

法人営業の転職者は、どんな企業であれば、入社するのでしょうか。「この会社は営業にとって働きやすい」と感じたポイントと、入社の決め手を見ていきましょう。

法人営業が、企業に対して働きやすいと感じたポイントは、「業界で知名度がある」(29.43%)、「評価制度が整備されている」(29.26%)などをはじめとした、6つの項目が20%代となっており、かなり拮抗していることが分かります。

このことから、法人営業における、働きやすさを感じるポイントは、個人によってさまざまであるといえるでしょう。そのため、働きやすさを訴求する際には、実際に働いている営業社員にヒアリングをして、複数の視点で伝える必要があります。

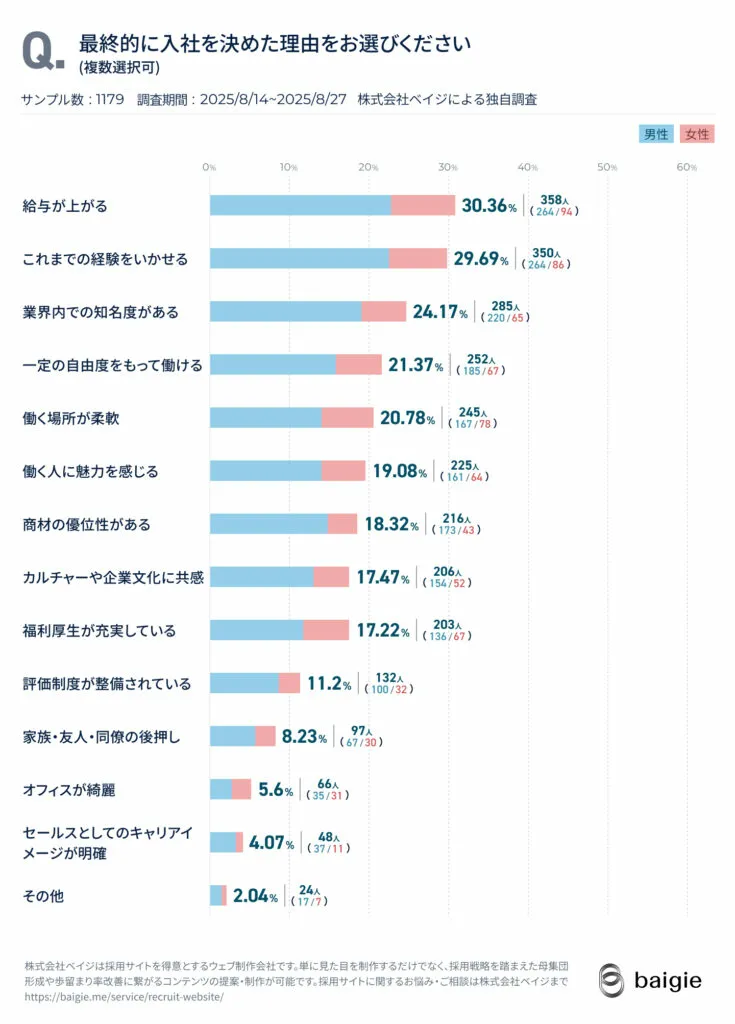

次に、実際に入社を決めた理由を見ていきましょう。

こちらもある程度は拮抗しているものの、「給料が上がる」(30.36%)、「これまでの経験をいかせる」(29.69%)が特に多くなっています。

給与の項目が1位にあがるのは、これまでの結果からも妥当といえるでしょう。しかし、それに並ぶ程に「これまでの経験をいかせる」という項目が選ばれています。

他職種でもいえることではありますが、法人営業の転職者においても、経験者としてのスキルを活かしたキャリアアップを目指す人が多いです。自分のこれまでの経験が、どんな形で、どういかせるのかをイメージできるような情報を提供することで、応募を促進していきましょう。

また、どの項目にも回答者がいることからもわかるように、入社の決め手となる理由は転職者によって違います。企業側は、基本的な就労条件はもちろん、より多くの情報を公開し、転職者に届けられるようにしましょう。

採用サイトの利用動向

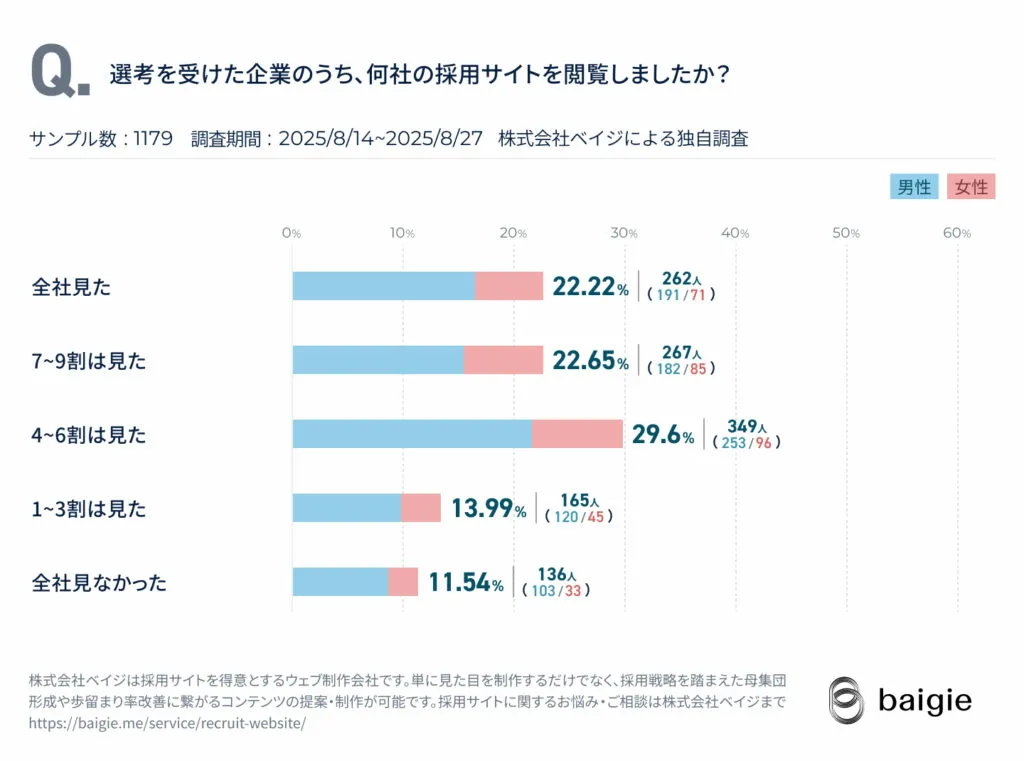

続いて、営業職に限らず、転職者が高確率で訪問する採用サイトについて、その利用動向を調査しました。

選考を受けた企業の、採用サイトの閲覧割合は、「全社見なかった」は約1割(11.54%)と、約9割の転職者が採用サイトを閲覧しています。そのため、採用サイトを用意していない、採用サイトが充実していない、というだけで、採用活動が不利になる可能性がうかがえます。

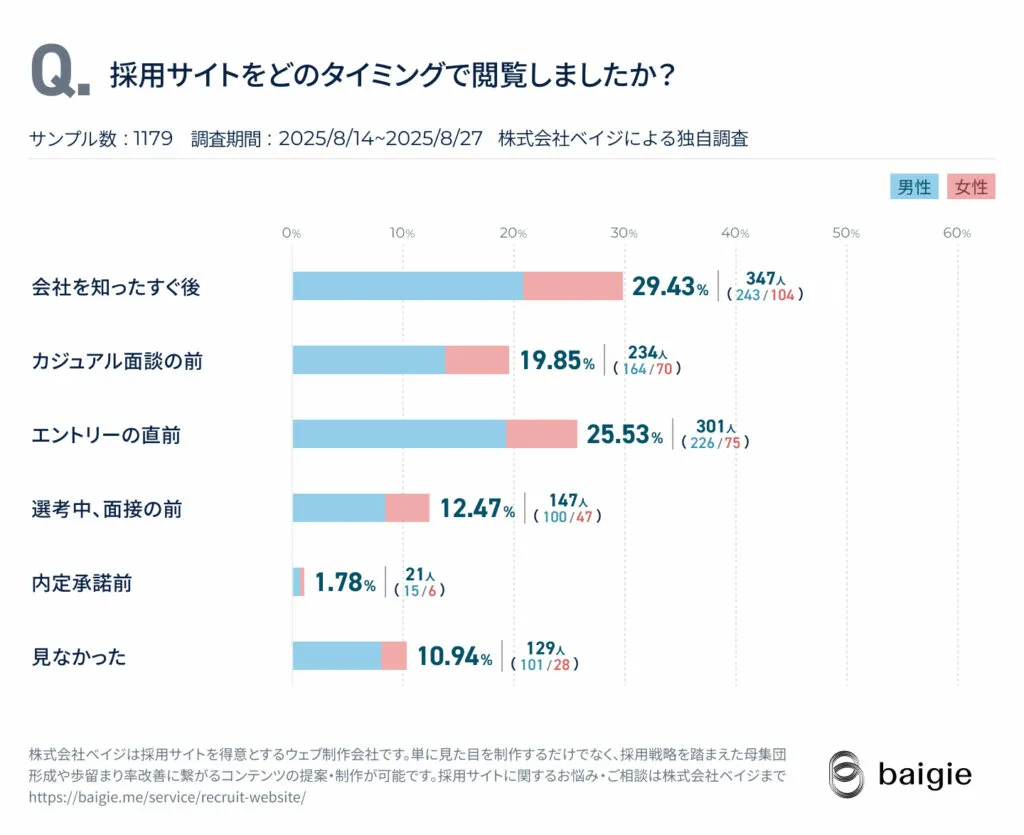

また、どのようなタイミングで採用サイトに訪れるかも調査してみました。

「会社を知ったすぐ後」(29.43%)、「カジュアル面談の前」(19.85%)、「エントリーの直前」(25.53%)という、応募前の段階で7割以上(74.81%)の人が採用サイトを閲覧しているという結果になりました。

また、「選考中、面接の前」(12.47%)を含めると、閲覧している人が9割近くなり、転職者のほとんどが、選考フローにおいて採用サイトを参考にしているということがわかります。

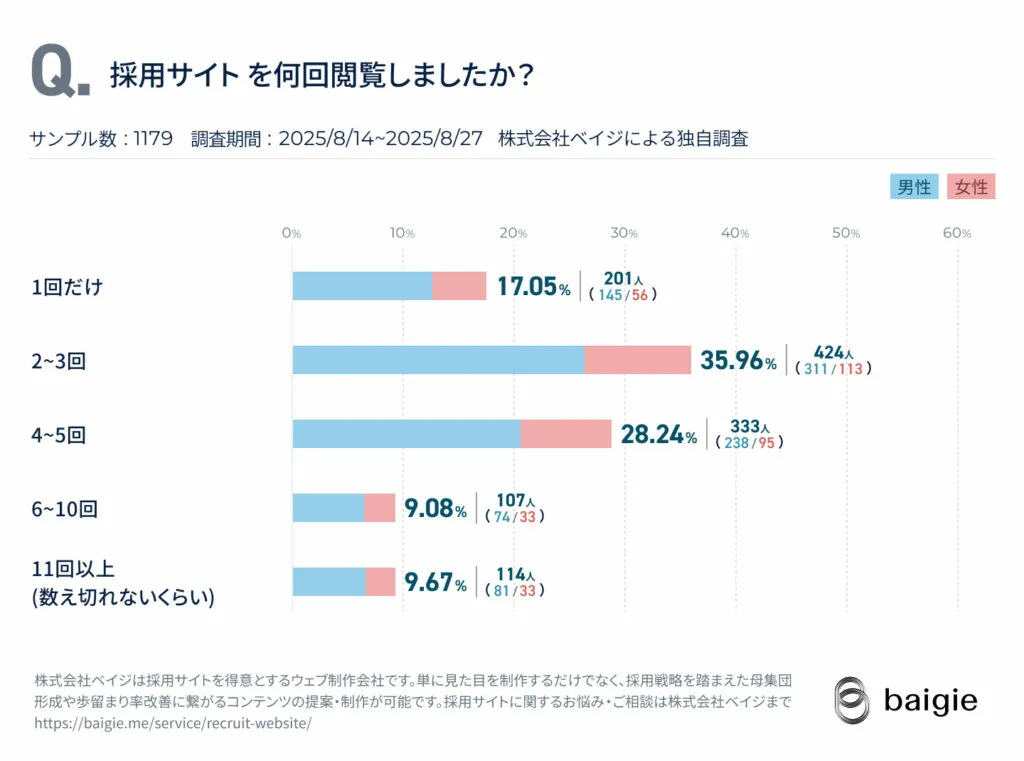

採用サイトの閲覧回数は、「2〜3回」(35.96%)が最も多く、次に「4〜5回」(28.24%)でした。

クロス集計を行ったところ、先ほどの調査で、受けた企業数が多かった人ほど、閲覧回数が多い傾向がみられました。このことから、転職者は、特に「他社比較の側面」において、採用サイトを参考にしていることが推測できます。

つまり、採用サイトで競合との差別化ができていないことや、競合が提供している情報が自社のサイトには載っていないことが、候補者の競合への流出にもつながるといえるでしょう。

採用サイトへの情報ニーズ

続いて、法人営業の転職者が、採用サイトにどんな情報を求めているかを調べてみました。

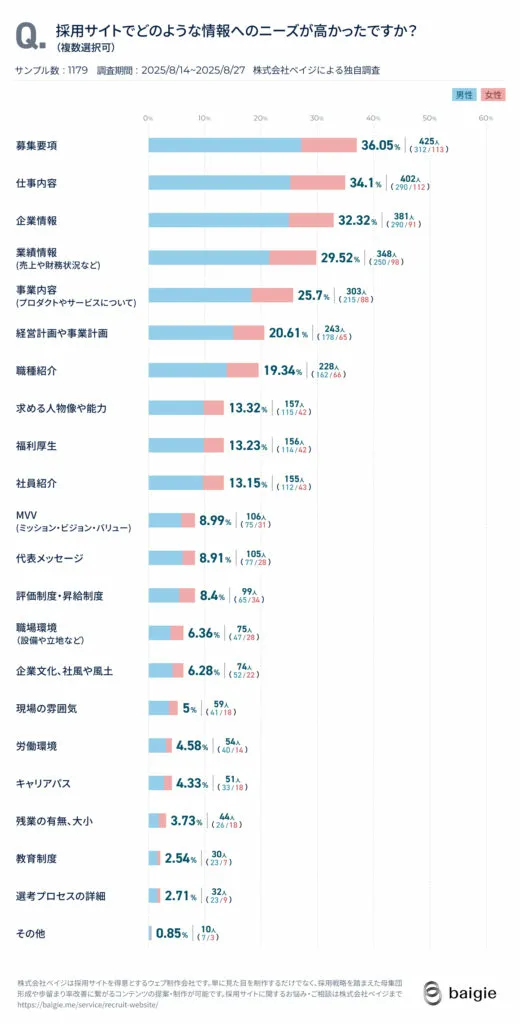

「募集要項」(36.05%)、「仕事内容」(34.1%)、「企業情報」(32.32%)がトップ3となりました。この結果から、採用サイトにおいて、まずは条件比較として必要な基本情報へのニーズが高いことがわかります。

採用サイトにおいては、まずは募集要項で全体的な情報を確認し、その後、仕事内容で基礎的な不安を払しょくしてから、その他に関心がある情報を見ていくのが、基本的な転職者の行動ではないかと思います。

その観点から、転職者目線のニーズに応える採用サイトであるためには、募集要項への動線をしっかり見せることと、仕事内容の項目を充実させて、目立つところに置くことが、非常に重要だという考え方になります。

なお、仕事内容を社員インタビューでまかなうという考え方もありますが、上記の通り、社員インタビューは「まず見たい」というコンテンツではありません。また、インタビューは情報が整理されておらず把握しにくいフォーマットであり、さらにはそこで語られているのは全社共通の話なのか、その人だけが感じている話なのかの、区別が付きにくいです。

そのため、インタビューとは別に、明確に仕事紹介、あるいは職種紹介を設置し、その内容を詳しく紹介することで、求職者にできるだけ具体的に実際の仕事をイメージしてもらえるよう、注力するのがよいでしょう。

法人営業の転職者が好む採用サイト

知りたい情報がある。ということ以外に、どんな採用サイトであれば、法人営業の転職者によい印象を持ってもらいやすいかについても、調べてみました。

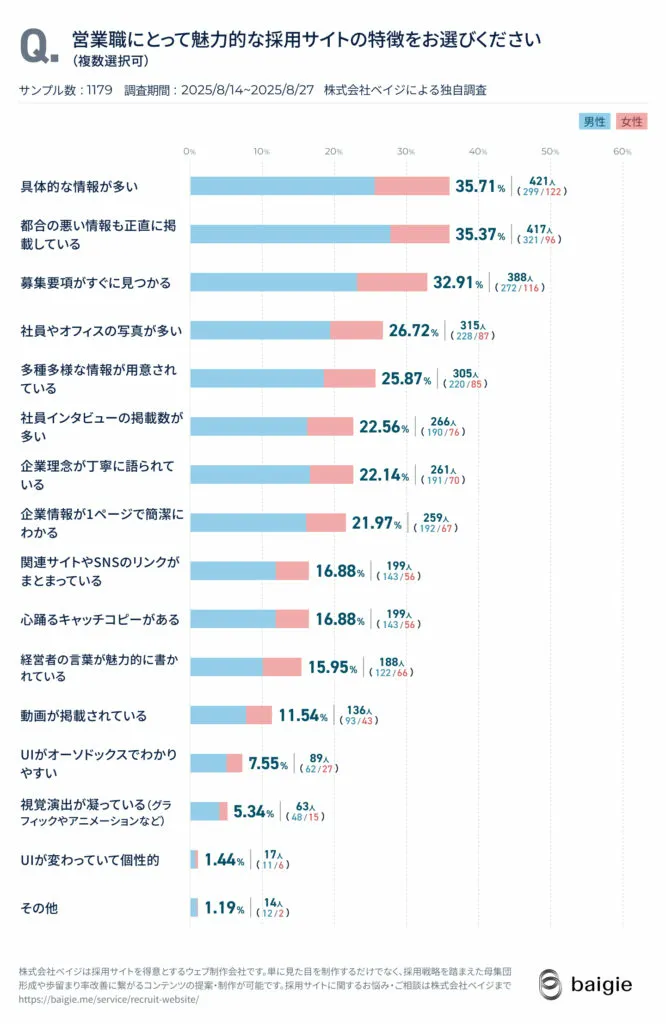

「具体的な情報が多い」(35.71%)が最も多く、「都合の悪い情報も正直に掲載している」(35.37%)が僅差で2位でした。また、「募集要項がすぐに見つかる」(32.91%)も、4位以降の項目を引き離しました。

4位以降で20%以上の票を集めた項目は、写真・多種多様な情報・社員インタビュー・企業理念・簡潔な企業情報の5つでした。

このことから、「簡潔に情報をまとめたページ」と「リアリティのある具体的なコンテンツ」が充実しており、なおかつ募集要項など、ニーズの高い情報へのアクセスをしやすいサイトが、法人営業の転職者から好まれることが分かります。

採用サイトにおいては、企業都合での見せ方に焦点をあわせて、ついつい綺麗な部分だけを取り繕ってしまいがちです。しかし、求職者を甘く見てはいけません。前述した「情報収集の実態」の章からわかるように、求職者は採用サイトと同じレベルで、第三者からの口コミを参考にし、情報の真偽を推し測っています。

完璧な企業は存在しない、ということを前提として、自社のネガティブな部分も含めた情報を提供していきましょう。企業側としての「したい/したくない」「損する/得する」に安易に流されない姿勢を示すことは、転職者からの信頼獲得につながっていくでしょう。

最後に

この調査結果は、自由に転載していただいて構いません。ただし、画像を用いるときは、当社ロゴが入ったグラフ画像をお使いください。また、テキストなどで引用する場合は「【2025年版】法人営業の転職実態調査(株式会社ベイジ)」という記述と、本ページへのURLやリンクを併記いただけると幸いです。

ベイジではこのようなリサーチを含む、エビデンスを重視した採用支援を行っています。お客様の業種業態特性や採用課題に合わせたリサーチの設計も可能なため、採用に関してお困りのことがあれば、是非お気軽にご相談ください。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています

_ver.0-1024x538.jpg)