採用の現場で、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えています。

昨年参加した人事向けカンファレンスにおいても、登壇者の多くが「採用や人事にもマーケティング的な視点が必要だ」と言及していました。イベントのクロージングセッションでは、これから注目すべきキーワードの一つとして「採用マーケティング」がピックアップされていました。

このように採用や人事に関わる誰もが重要と感じている「マーケティング」ですが、話している内容を紐解くと、そもそものマーケティングの定義に揺らぎがあるようにも感じます。

ある登壇者は、求人広告の最適化のことを「マーケティング活動」と呼び、別の登壇者はコピーライティングやビジュアルデザインの工夫を「マーケティング的発想」と呼んでいました。

「マーケティング」とはそもそも、何を意味する言葉なのでしょうか?そして、マーケティングの概念を採用領域へ転用する、つまり「採用マーケティング」を採用の実務に活かすとき、私たちは何を念頭に置くべきなのでしょうか?

本稿は、こうした問いへの回答になりうる、「もっとも本質的で納得感のある採用マーケティングの定義」に挑戦した記事です。

私自身の、10年を超えるマーケティング実務者としての経験と、数々の専門家が唱えるマーケティングの体系的な定義、理論、実例を組み合わせながら、採用実務の中でマーケティングを活用するために立ち返るべき「原点」を言語化しています。

そもそも「マーケティング」とは?

マーケティングについて、人によって定義が異なったり、時に論争が生まれたりするのは、世界的に決まったマーケティングの定義がないからです。

言葉の構造だけを見ればシンプルで、市場を意味する「market」に接尾辞「-ing」を加えただけのものです。これを文字通りに素直に解釈すれば、「市場に対してなんらかの行動を起こすこと」という定義になります。

しかし、このようなシンプルな言葉でありながら(あるいはシンプルであるが故に)、人によって定義が異なり、時にはそのことで論争が生まれたりします。それは、「何らかの行動」の解釈が、マーケティングに従事している人の立場や役割によって異なるからです。

さらに、マーケティングという言葉は、時代の変化の影響を受けて解釈が変わる側面もあります。

マーケティングとはそもそも、大量生産・大量消費が加速した20世紀のアメリカで生まれた概念です。1935年、この分野の世界的権威の一つであるアメリカ・マーケティング協会(AMA)は、マーケティングを以下のように定義しました。

Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers.(マーケティングとは、商品とサービスの流れを統制するビジネス活動である)

この定義には、流通インフラがビジネスの成功を左右していた時代背景が色濃く映し出されています。

2007年、約70年ぶりにAMAのマーケティングの定義が改訂され、その後は2013年、2017年と、短い間隔で改訂を重ねています。

2007年というのは、SNSやスマートフォンなどが登場し、インターネットによる情報大爆発が次のフェーズに移った象徴的なタイミングです。その後の10年間の間に2度も定義がアップデートされているというのは、マーケティングに影響する社会環境・技術環境の変化がそれだけ大きかったからなのでしょう。

ちなみに、2017年の最新版のマーケティングの定義は、以下のように、より一層抽象度が高まったものになっています。

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.(顧客や社会にとって価値あるオファリングを創造・伝達・提案・交換するための活動・組織・プロセスの総体)

しかしながら、これらはあくまでも「AMAの定義」であって、世界共通の絶対的な定義ではありません。様々なマーケティング学者や経営者たちが、それぞれ独自のマーケティング観を語っていますが、どれかが正しくてどれかが間違っている、と誰かが断定できるものでもありません。

このような定義の不定形さが、マーケティングの理解を難しくしている側面があります。

ただ、どのような定義においても、専門家の間で比較的共通している解釈の傾向もあります。それは、「マーケティングとは顧客との関係を作る活動全般」といった、抽象度が高く広義な解釈です。

逆に、「マーケティング=宣伝」「マーケティング=販促」「マーケティング=数字管理」のような狭義の定義は、少なくともマーケティングに向き合ってきた実務者や研究者、専門家の口からは、聞いたことがありません。

一方でビジネスの現場に目を向けると、「マーケティング=宣伝」と短絡的に受け止められたり、営業活動との区別が付けられていなかったりするケースが散見されます。おそらく、「採用マーケティング」という言葉を使っている人の中にも、「採用における宣伝的な活動」と捉えている人も少なくないはずです。

ここで言いたいのは、「えらい人たちの定義に合わせろ」ということではありません。大事なのは、世の中の定義に合わせることではなく、マーケティングの定義に解釈の幅があることを理解し、その概念をその会社なりに応用して、結果を出すことです。

最終的には自分たちなりの独自解釈になったとしても、それで事業が持続的に成長していれば、それはそれでいいわけです。

こうした前提をまず頭の中に入れておくと、本記事における解説がスムーズに理解できるようになるでしょう。

マーケティングの広義と狭義

前述のとおり、マーケティングには「広義」の捉え方と、「狭義」の捉え方があります。

そして、採用にマーケティング的なエッセンスを取り入れてしたいことは、採用活動の成功と、そのための求職者や社員との幸せな関係作りです。

このようにゴールを設定した時に、果たして、マーケティングを広義に捉えた方が得なのでしょうか?狭義に捉えた方が得なのでしょうか?

広義のマーケティングとは、市場機会の発見から製品開発、価格設定、流通設計、調査、さらには組織づくりまでを含む、経営とニアリーイコールな存在です。

例えば、マーケティングの世界では教科書的に扱われているフィリップ・コトラーとケビン・レーン・ケラーが執筆した『Marketing Management』の最新版の目次は、以下のようになっています。

PART1 マーケティング・マネジメントの理解

第1章 21世紀のマーケティングの定義

第2章 マーケティング戦略とマーケティング計画の立案PART2 マーケティングのための情報収集

第3章 情報収集と環境調査

第4章 マーケティング・リサーチの実行と需要予測PART3 顧客との関係構築

第5章 顧客価値、顧客満足、顧客ロイヤルティの創造

第6章 消費者市場の分析

第7章 ビジネス市場の分析

第8章 市場セグメントとターゲットの明確化PART4 強いブランドの確立

第9章 ブランド・エクイティの創出

第10章 ブランド・ポジショニングの設定

第11章 競争への対処PART5 市場提供物の形成

第12章 製品戦略の立案

第13章 サービスの設計とマネジメント

第14章 価格設定戦略と価格プログラムの策定PART6 価値の提供

第15章 バリュー・ネットワークおよびチャネルの設計と管理

第16章 小売業、卸売業、ロジスティックスのマネジメントPART7 価値の伝達

第17章 統合型マーケティング・コミュニケーションの設計とマネジメント

第18章 マス・コミュニケーションのマネジメント:広告、販売促進、イベント、パブリック・リレーションズ

第19章 人的コミュニケーションの管理:ダイレクト・マーケティングと人的販売PART8 長期的成長の実現

第20章 新製品の開発

第21章 グローバル市場への進出

第22章 ホリステック・マーケティング組織のマネジメント

全22章のうち、一般的にマーケティングとして想像されやすい広告やプロモーションは「PART 7 価値の伝達」の中の2章にとどまります。これを見ても、マーケティングをもっとも広義に捉えるなら、「マーケティングは市場と価値を交換するためのあらゆる活動」という解釈になります。

一方の狭義のマーケティングとは、キャッチコピーやデザイン、広告やSNSなどのコミュニケーションやクリエイティブに限定されたものです。これは、マーケティングを専門としない人たちが持ちやすいイメージです。

狭義のマーケティングの長所は、範囲が狭く具体的なため、多くの人の一般的なマーケティングのイメージと接続しやすい点です。逆に最大の弱点は、販促施策の短期的な効果などに目が行きやすく、STPやWHO/WHATといった、マーケティングの土台を作る部分の検討が軽視されがちなところです。

前章でお話ししたとおり、マーケティングには世界的に決まった定義はないので、狭義のマーケティングが絶対的に間違いだとはいえません。ただ、「採用活動にマーケティングの考えを取り入れてより良い結果をもたらすこと=採用マーケティング」と考えた時に、広義でとらえた方が有意義か、狭義でとらえた方が有意義か、答えは明白です。

短期で応募数を増やしたい場面では、広告出稿や求人LP改善といったように、採用マーケティングを狭義のマーケティング的に解釈することで、結果が出ることもあるでしょう。

しかしながらそうした活動も、例えば「誰に?何を?」というマーケティングの根幹の議論がなければ、結果が長続きしなかったり、やり方に再現性が出なかったりします。そもそも、「誰に?何を?」のような基本をしっかり考えずに行ったことは、上滑りして結果が出ないことの方が多いでしょう。意図的な戦略が不在なことで、採用担当者は相変わらず優先順位の付け方が分からず、多種多様な採用施策に引き続き振り回されることになります。

これらはすべて、会社が組織として行う生産的な活動ではありません。

このように考えていくと、広義のマーケティングをベースとした採用マーケティングこそが「有意義な採用マーケティングの解釈」だと私は考えます。

求職者との良好な関係を築くための視点を得たり、日々施策に追われる採用担当者に冷静で戦略的な示唆を与えてくれることを期待するなら、マーケティングを広義に解釈した上で採用分野に応用しましょう、というわけです。

マーケティングとは経営そのもの

マーケティングを広義に解釈していくと、経営そのものに近づいていきます。実際、「マーケティングとは経営そのものである」「マーケティングとは商売そのものである」といったことを主張するマーケターは少なくありません。

マーケティングを狭義に捉えている人にとっては、こうした意見は拡大解釈のように映るかもしれません。しかし、マーケティングという概念の由来、本質などを考えると、私個人は「マーケティング≒経営」という考え方は自然で当然だと感じます。

業界シェアNo.1の事業を作り上げた創業者や事業責任者に話を聞くと、いわゆるマーケティングの知識はあまり持ってないことがあります。しかし、事業を拡大した経緯、その途中で行った意思決定のプロセスをヒアリングしていくと、ほぼ例外なく「これはまさにマーケティングである」と感じます。

つまり、マーケティングという知識領域をインプットしなくても、事業を成長させようと試行錯誤を繰り返していけば、自然とマーケティング的な活動になっていく、ということです。

マーケティングとは、ビジネスの成功事例を帰納法的にリバースエンジニアリングして統合していった知識領域とも言えます。そのため、事業を軌道に乗せるために現場で顧客に向き合ってきた人からすると、エッセンスを抽象化して整理しただけの分野にしか見えないかもしれません。対峙している市場や事業の個別事象についてはそれほど多くのことを教えてくれず、「結局自分の頭で考えるしかない」と感じることも多いでしょう。

このような特性から、マーケティングについて突き詰めて考えるほどに、マーケティングとは結局は経営そのものである、商売そのものである、という考え方に収斂していきます。

採用マーケティングに関しても、似たような構図になります。例えば、この記事の文末には、採用マーケティングの浸透度をチェックするチェックシートを提供しています。それを見ると、「これは採用活動そのものではないか」と思われるでしょう。

これは自然な流れで、マーケティングを広義に捉えれば、ほぼ経営そのものになるように、採用マーケティングを広義に捉えれば、ほぼ採用そのものになっていきます。

ただし繰り返しますが、採用マーケティングにおいて大事なのは、「マーケティングを広義に捉えること」でも「誰かのマーケティングの定義に倣うこと」でもありません。マーケティングの考え方を取り入れながら、採用課題を解決したり、採用目標を達成したりすることです。

定義論に踏み込み過ぎると、現場感覚と乖離した原理主義者になってしまいます。「今の自分たちは何を解決しなければいけないのか」という足元をしっかり見つめたうえで、マーケティングの概念を上手に応用していくのが、採用マーケティングを考える上での基本的かつ重要な姿勢であると、私は考えます。

BtoBマーケティングとの類似性

マーケティングの世界には、〇〇マーケティングと銘打たれた、マーケティングのサブジャンルが無数に存在します。それらのベースは広義のマーケティングであったり狭義のマーケティングであったりと様々です。

また、必ずしもマーケティングの実務や科学を追求した先に生まれた概念でもなく、自社の商材を売ることを目的にした、「マーケティングのために生み出されたマーケティング」ということも多いです。というと皮肉な言い方になりますが、それが悪いわけではなく、このような様々な力学が加わってマーケティングの概念が拡張・変化してきた歴史があります。

そんなマーケティングのサブジャンルの一つに、採用マーケティングも含まれるわけですが、では、他のサブジャンルの中で、採用マーケティングに比較的近いものは何になるのでしょうか?

私は、BtoBマーケティングだと考えています。

これを書いている私自身がこれまでBtoBマーケティングを中心に活動してきたため、いささかポジショントークっぽく映ってしまうかもしれませんが、両者の構造を比較すると、共通点が非常に多いことが分かります。

(当社の市場戦略の裏側のような余談ですが、採用マーケティングがBtoBマーケティングと構造的に似ているため、今までの知見を応用した提案がしやすく、注力市場として移行しやすかった、という一面があります)

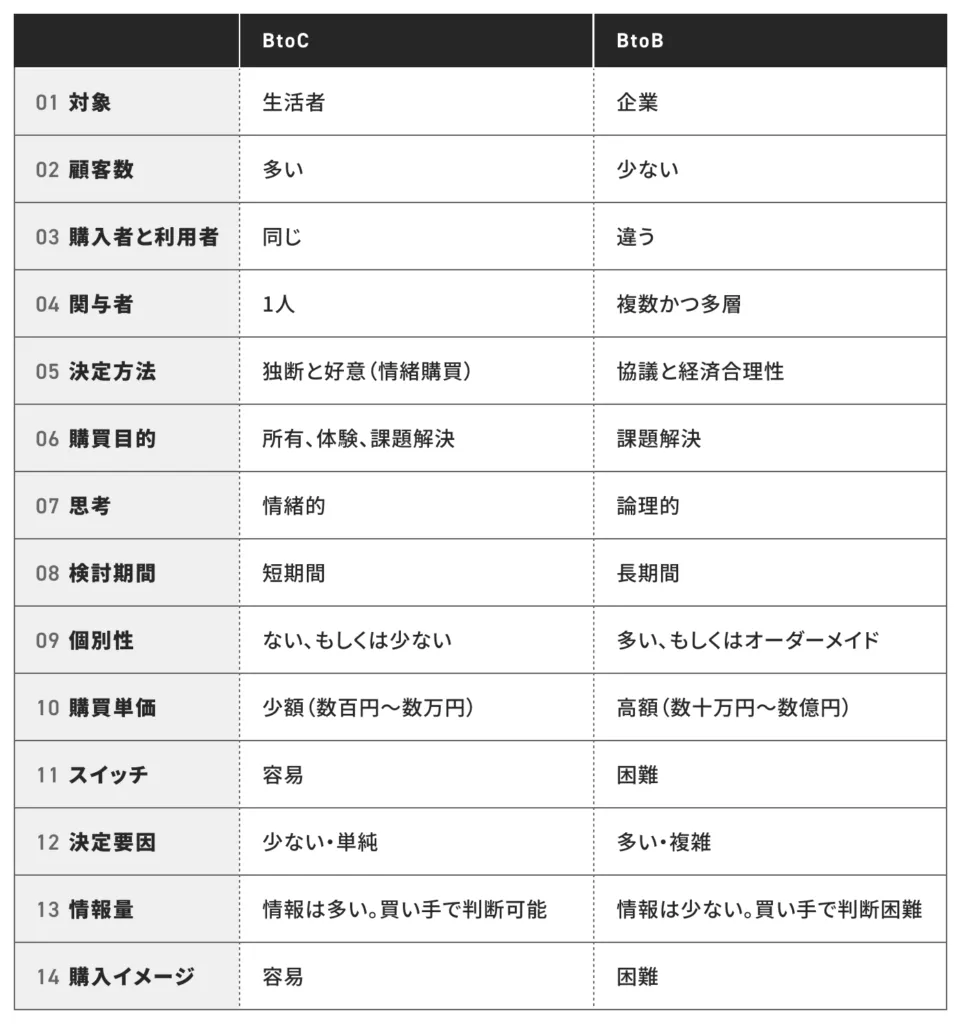

BtoBマーケティングというのはその名の通り、BtoB、つまり法人間取引を目的とするマーケティングの総称です。対比となるのは、消費者や生活者を対象とするBtoCマーケティングです。

マーケティングという言葉にそもそもBtoCを前提にしたような文脈があるため、BtoCマーケティングという言葉が単独で使われるケースはあまりありません。一方でそれと対比するBtoBマーケティングはよく使われ、書籍も多数刊行されるなど、分野としてかなり確立したマーケティングのサブジャンルです。

採用といえば、市場に広く存在する不特定多数の生活者=求職者を対象とするため、BtoCの方が近いのでは?と思うかもしれません。しかし先ほどもお話ししたように、構造的に見ると、BtoBマーケティングとの共通点は非常に多いです。

以下は、マーケティングにおけるBtoCとBtoBの違いを対比させた表です。

この中でも、BtoBと採用で共通するのが以下の点です。

- BtoBの顧客数において、1年間で獲得する顧客数が1万を超えることは稀。数千でもかなり多い方、数百・数十は当たり前、時には1桁ということも。採用も同様で、1年の採用が数百人になるのは大企業のみ、数十人~数人も珍しくない。

- BtoBの購買関与者が1人であることは少なく、大抵は複数人で協議して意思決定する。採用においては1人で決めることが多いと思われがちだが、実際には家族と協議していることも珍しくなく、ややBtoB的な側面がある。

- BtoBの購買時の思考において、購買の検討は情緒より論理が優位。もちろん情緒による第一印象、そして最終的な情緒的判断は起こるが、途中段階は論理的に進む。採用においても情緒的判断が入り込む余地はあるが、自身のキャリアや生活を踏まえた論理的判断が多くを占める構造は、BtoBに近い。

- BtoBの平均検討期間において、コンビニでお茶やおにぎりを買うように数分で決まる商材は極めて少ない。短くても数週間、長いと数か月から年単位の時間を要する。採用も同様で、応募から内定までの選考プロセスでも1~2か月、認知からいえば数か月かかることも多く、BtoB的といえる。

- BtoBにおいて、気に入らないからといってスイッチすることが難しい商材が多い。また、値段や機能、デザインなどで単純に決まることは少なく、営業担当の対応を含めて、総合的に複雑な基準で決まることが多い。にもかかわらず、BtoBの商材に関する情報が市場に出回っていないため、意思決定の難易度が高い。こうした傾向もすべて採用と共通する。

- 採用においても、求職者にとっては「嫌なら転職すればいい」と割り切れる問題ではなく、年収や仕事内容だけで簡単には決められない。近年は企業口コミサイトなども登場しているが、全体的にはその企業に関する情報が不足している状態で、意思決定を迫られる。

BtoBマーケティングと採用マーケティングの類似性が高いということは、BtoBマーケティングやその周辺の考え方が、採用マーケティングに応用しやすいということを意味します。

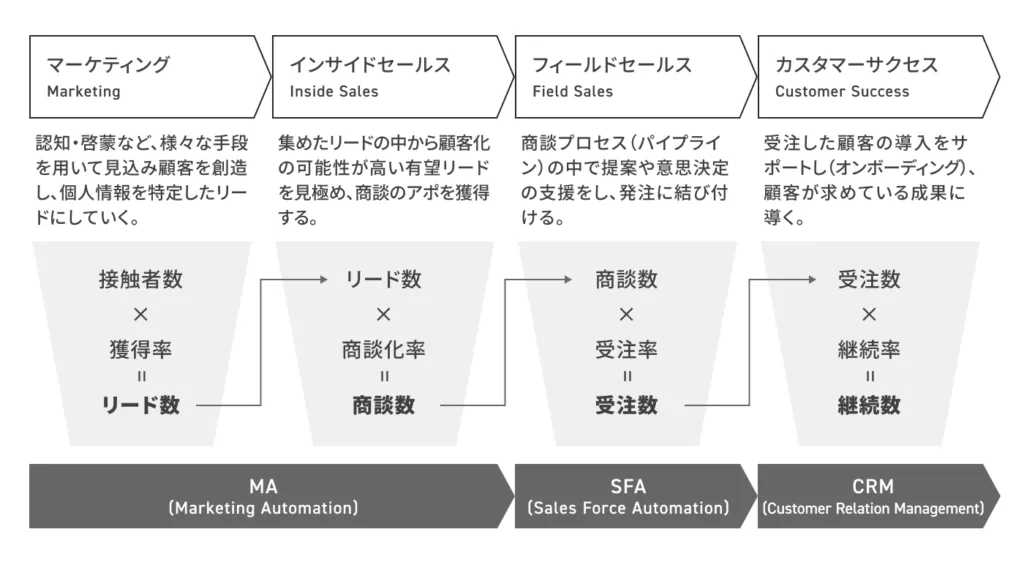

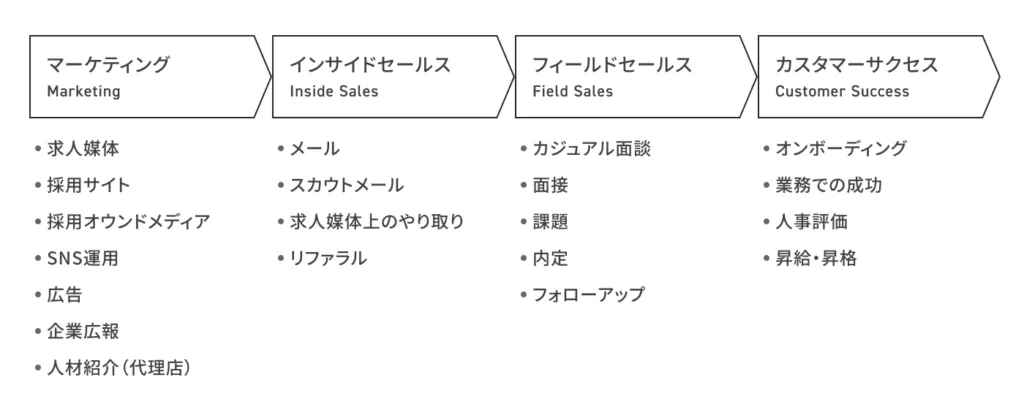

例えば、BtoBマーケティングと密接に関わるThe Modelの考え方も、採用マーケティングに応用可能です。

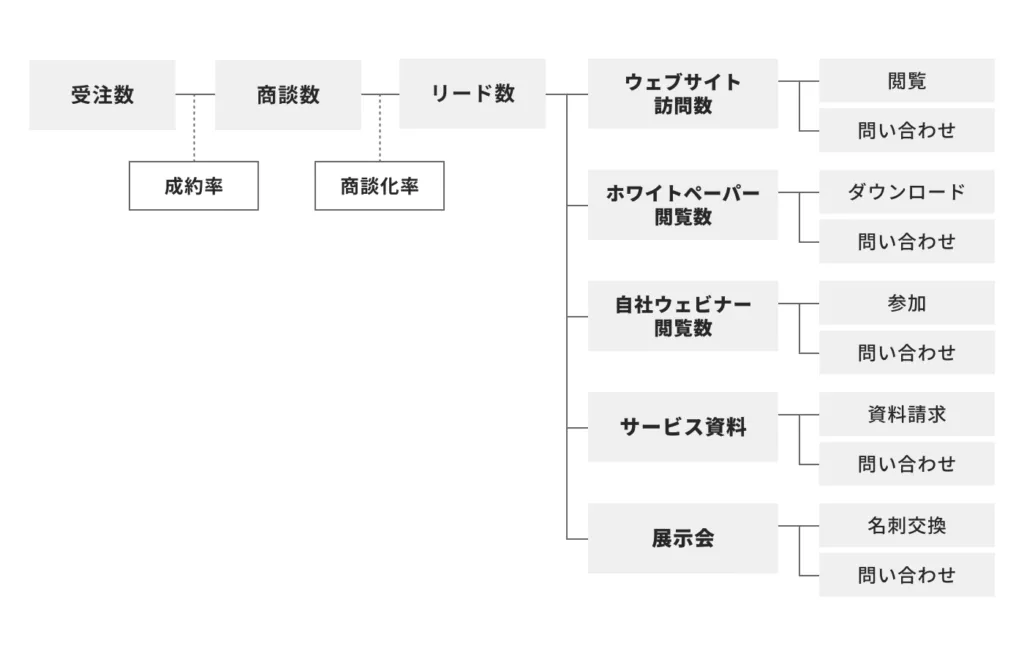

The ModelとはSalesforceが提唱した、BtoB企業の収益活動を体系的に分解したフレームワークです。収益化の一連のプロセスを「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」の4つに分解し、それぞれの部門が担うという考え方です。部門間の分業によって業務を効率化しつつ、関係するKPIで連動させていくことで、事業目標を達成していきます。SaaS事業などでは、The Modelの理論に従って組織編成することが通例となっています。

このThe Modelの構造は採用における人材獲得プロセスとほぼ同じ構造となっており、採用活動の役割分担の見直しや組織化にも応用できます。例えば、The Modelに合わせて採用活動を以下のように分解し、それぞれの担当者とKPIを設定することで、効率の良い採用組織を設計することができます。

なお、勘の鋭い人なら「The Modelに登場するマーケティングの定義に従うと、狭義のマーケティングになるのでは?」と疑問を感じることでしょう。この疑問は自然です。実は、マーケティングの定義は、概念論の観点と組織論の観点では、微妙に異なっているからです。

概念論のマーケティングでは、「市場との価値交換のためのあらゆる活動」といった非常に幅広い解釈ができます。これは、先ほどの章でご説明した広義のマーケティングの定義とイコールです。一方で、その幅広い考え方のままマーケティング活動を組織化すると、様々な不都合が生じます。多種多様な専門知識・専門技術が混在し、1人や1部署でそれをカバーすることが難しくなります。零細企業ならいざ知らず、100人を超える組織では、こうした「広義の概念に近いマーケティング組織」を成立させるのはなかなか難しいでしょう。

そこで、マーケティングを最初のプロセスに据えて、セールスやカスタマーサクセスといった役割をマーケティングとは別に切り出す、The Modelのような考え方になっていくわけです。

マーケティングの定義とBtoBマーケティングの定義で矛盾しやすいことをもう一つご紹介しましょう。

BtoBマーケティングの情報や書籍に触れていると、MA(マーケティングオートメーション)やリードマネジメントの話など、比較的HOW寄りの話が多く、WHO/WHATといった本質的なマーケティングの話が少ないと感じるかもしれません。

これも自然なことで、実のところ、WHO/WHATといったマーケティングの最上流の考え方に関しては、BtoCもBtoBも大きな違いがありません。

マーケティングの教科書として個人的に推薦することが多いグロービスの『MBAマーケティング』では、「BtoBマーケティング」という章が1章分、割り当てられています。その冒頭では、以下のように言及されています。

一般消費者を顧客とするBtoCマーケティングでも、法人を顧客とするBtoBマーケティングでも、ベースとなる考え方や、市場機会の発見から4Pに至るマーケティングプロセスは共通している

その上で、続けて以下のように書かれています。

両者の違いは主に顧客特性や製品特性にあり、それによって各プロセスで注力すべきポイントが変わってくる

このように、特性の違いからくるプロセスや手法の違いこそが、BtoBマーケティングの特徴となることが多いため、比較的HOW寄りの話が多くなるのです。

このことは採用マーケティングにおいても同様です。市場や対象者の選定、相手視点で価値を言語化するなど、ベースとなる大きな考え方は同じだが、採用というテーマの違いから、注力すべきポイントや勘所、具体的なアイデアが変わってくるというのが、採用マーケティングだと言えます。

話が少し飛躍してしまいましたが、

- 採用マーケティングに応用しやすいマーケティングのサブジャンルの一つに、BtoBマーケティングがある

- BtoBマーケティングの構造的特徴を応用すると、採用課題を解決する様々なアイデアが出てくる

- マーケティングには広義と狭義の解釈の幅がある上、概念論や組織論といった視点や文脈による違い、さらには無数のサブジャンルごとのマーケティング論の微妙な差異が存在する

- そのため、BtoBマーケティングも採用マーケティングも、解釈によって定義や対応範囲が変わる

といったことを念頭に置いておくと、採用マーケティングというものの理解の解像度がもう少し高まってくるでしょう。

マーケティングとブランディングの関係

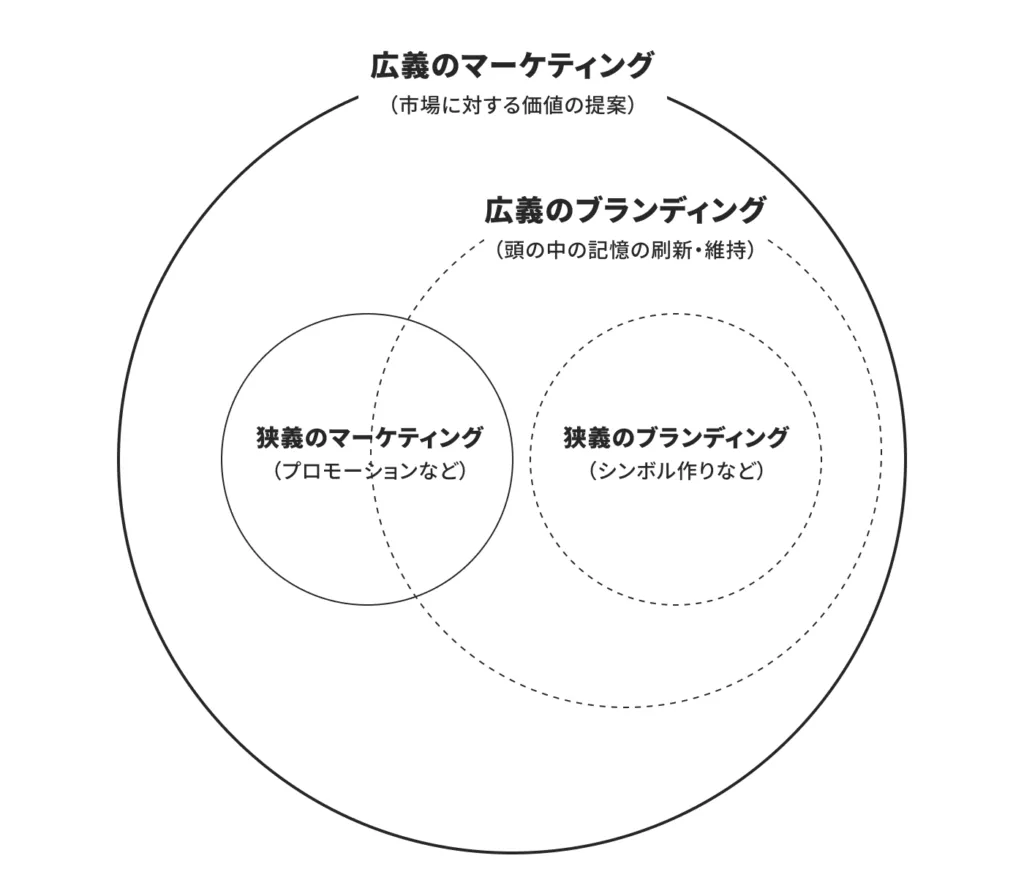

マーケティングと似た概念に、ブランディングがあります。本稿のメインテーマはマーケティングですが、マーケティングと密接に関係する概念であるため、この章ではブランディングについても少し解説します。

マーケティングと同様に、ブランディングという言葉もまた世界的に決まった定義がなく、広義と狭義の捉え方が入り乱れて使われています。

例えば、ブランド専門家でない人に「ブランディング」という言葉を使うと、かなりの確率で「見た目やコピーを魅力的に磨くこと」と解釈するでしょう。あるいは「高級感を出すこと」をブランディングと捉える人もいます。しかしこうした解釈は、ブランディングの効果や意義を矮小化した狭義の解釈と言えます。

ブランド専門家、あるいはブランディングと深く関わっているマーケター、クリエイター、ビジネスオーナーほど、ブランディングを「見た目やコピーを魅力的に磨くこと」「高級感を出すこと」といった単純な捉え方をしていません。より抽象度の高い、広義な解釈をしています。

また、マーケティングやブランディングの伝統的・一般的な学説では、「ブランディングはマーケティングの一部」として扱われることがほとんどです。

例えば、マーケティングの定義で引用したAMA(アメリカマーケティング協会)においても、公式サイト内でブランドが定義されており、それは以下のようなものとしています。

A brand is any distinctive feature like a name, term, design, or symbol that identifies goods or services.(ブランドとは、特定の売り手(または売り手集団)の商品やサービスを識別し、競合他社の製品やサービスと差別化するために用いられる、名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、またはそれらの組み合わせ)

著名なブランド大家の一人、ケビン・レーン・ケラーの代表作『戦略的ブランドマネジメント』においてもこの定義が冒頭に引用されているように、権威性を帯びたブランド論においては、核となっている定義と言えます。

一方で、ブランディングを経営や事業に活かそうとしている人たちは、このブランドの定義にingを加えたブランディングを、「名称、言葉、記号、シンボル、デザインの組み合わせを作ること」などと捉えている人はほぼいないでしょう。つまり、一定の権威性が背景にあるこの定義でさえ、「あまりしっくりこない」と多くの人が思う定義になっています。

ちなみに、AMAにおいては「ブランディング」は定義されておらず、「パーソナルブランディング」と「コーポレートブランディング」が定義されています。このうち、採用ブランディングと関わりが深いであろうコーポレートブランディングについては、以下のように書かれています。

Corporate branding is the process of establishing and managing a corporation or organization’s identity. It involves crafting the company’s mission, values, and culture, which align with its public image. Corporate branding aims to create a consistent and positive company perception among its stakeholders, including customers, employees, investors, and the public.(コーポレートブランディングとは、企業や組織のアイデンティティを確立し、管理するプロセスのこと。企業の使命、価値観、そして企業文化を、そのパブリックイメージと整合させ、構築することが含まれる。コーポレートブランディングの目的は、顧客、従業員、投資家、そして一般の人々を含むステークホルダーの間で、企業に対する一貫した肯定的な認識を構築することである)

この定義をそのまま「採用ブランディング」に置き換えると、以下のようになります。

「採用ブランディングとは、人材採用のアイデンティティを確立し、管理するプロセスのこと。企業の使命、価値観、そして企業文化を、求職者が持つパブリックイメージと整合させ、構築することが含まれる。採用ブランディングの目的は、求職者の間で、企業に対する一貫した肯定的な認識を構築することである」

個人的に、これは結構採用ブランディングの定義としてしっくりくるな、と感じています。

ただし繰り返しますが、こうしたブランドおよびブランディングの解釈も、あくまで「AMAでは」「AMAの定義を応用すると」ということであり、全世界共通で従うべき定義というわけではありません。

特にブランディングに関しては、マーケターや経営者だけでなく、モノづくりをするクリエイター側の解釈というのも混在し、マーケティング以上に自由に解釈されることがあります。

例えば、「ブランディングはマーケティングの一部である」という解釈を否定し、「ブランディングとマーケティングは別軸の概念」あるいは「ブランディングはマーケティングを包括する概念」「ブランディングとはアートである」といったことを主張するクリエイターも存在します。

こうした、ブランディングをマーケティングと切り離したり、あるいはブランディングをマーケティングの上位概念とする解釈において、大抵は「狭義のマーケティング」を前提としています。

このようにマーケティングとブランディングの関係性が人によって入れ替わるのは、それぞれに広義/狭義の概念があり、主張する人によって広義/狭義がねじれてしまうためです。これを図で表すと、以下のように表現できます。

ただ、これもマーケティング同様、「ブランディングをどう解釈するのが採用にとって有意義か?」という観点に立てば、やはりいうまでもありません。ブランディングをマーケティングと切り離して、「綺麗にすること」「魅力的に演出すること」「印象的にデザインすること」「ミッション・ビジョン・バリューを言語化すること」と個別の具体策を補強するHOWに寄った狭義な解釈をすると、見た目や言葉を整えることに腐心する一方で、企業の実態と乖離した表現となり、結果的にミスマッチや早期離職に繋がる採用ブランディングになりかねません。

前述の、AMAのコーポレートブランディングの定義を採用に応用した例にあるように、「企業の使命、価値観、そして企業文化を、求職者が持つパブリックイメージと整合させ、構築する」「求職者の間で、企業に対する一貫した肯定的な認識を構築する」を実現するのが採用ブランディングであると広義に捉えた方が、より有意義な活動になります。

そして、広義の採用ブランディングを実現するには、大前提として、求職者が誰で、彼らに何を伝えるのがいいか、といういわゆる「WHO/WHAT」「STP」といった、広義のマーケティングにおける基本概念が定まっている必要があります。

このように本来したいことから順を追って整理していくと

- 採用でブランディングの考えを応用するなら、広義の解釈のブランディングを応用する方がいい

- 採用ブランディングを広義に解釈するなら、その上位概念として採用マーケティングを広義に捉えた方がいい

という解釈に至ります。

つまり、採用ブランディングは採用マーケティングの子要素であり、採用ブランディングを推進するためには、その前提として採用マーケティングの考え方や理解が必要になる、と捉えておいた方が有意義だ、というのが私たちの主張です。

当然、私たちがクライアント支援の中で「採用ブランディング」という言葉を用いる際にも、この考え方を基本としています。

その理解があった上でさらに、採用ブランディングへの過剰な期待は、無駄な採用投資に直結するために、取扱い注意な概念だとも捉えています。実際、複数の企業できちんと実績を残している優秀な採用担当者が「採用ブランディングなど無駄である」とバッサリと切り捨てている場面に遭遇したことが何度かあります。

採用において本質的に重要なのは、ブランディングという名のもとに、コンセプト、メッセージ、ビジュアルなどの一貫性を整える総花的なコミュニケーションではなく、求職者一人一人との、One to Oneのコミュニケーションの質です。

もちろん、企業の魅力や社会的意義の難解さをメッセージが解決する、ということは起こりえます。そのため、それらの活動が100%無駄だとは思いません。ただし、本質的に重要なのは一人一人との丁寧なコミュニケーションと、会社の実態そのものを魅力的にすることです。採用ブランディングとは、あくまで採用活動の「下支え程度」くらいの期待感でいた方がいいと、様々な企業を見てて感じます。

採用に必要な9つのマーケティング思考

「採用活動においてマーケティングの考え方を取り入れる=採用マーケティング」に取り組むことの本質的な意義は、マーケティングの世界で実行されているアイデアやアクションを表面的になぞることではなく、マーケティングの中で用いられている思考や視点を身につけて、採用活動に応用することです。

マーケティングの思考や視点を応用すると、適切に的を絞った求職者理解が可能になり、それによって優れた求職者体験を提供し、自社とマッチする人材と出会う確率を高めることができます。結果、現状の採用活動の手詰まり感を打破できるようになります。また、採用活動の中で起きている問題を適切に捉え、筋の良い解決策を考えられるようにもなります。

では、マーケティングで用いられている思考や視点とは、どのようなものがあるのでしょうか?

ここでは、私自身の、自社でマーケティングを実践した経験、クライアントワークで数百社を支援した経験、多種多様なマーケティング本やマーケティングコンテンツを読んできた経験から、マーケティングの中で用いられる代表的な思考法を9つピックアップし、その意義や応用の仕方を詳しく解説します。

1. 顧客起点:相手の立場に立っているか?

マーケティングの世界では、「マーケット=市場」の中心にいるのは、商品やサービスを買ってくれる「顧客」です。

顧客が何を求め、何を欲しているか。それは表層的なニーズだけでなく、インサイトのような顧客自身も意識していない深層にまでを考えを巡らせて、それに応えるアイデアを生み出していきます。

しかし実際のビジネスにおいて、この「マーケティングの超基本」が守られないことが頻繁に発生します。それは、予算や組織体制などといった、顧客ではなく自社側の問題によって視点が捻じ曲げられることで起こります。こうした企業都合の視点から本来の視点に引き戻すために、マーケティングの世界では「顧客起点」あるいは「顧客視点」「顧客目線」といった言葉がよく叫ばれます。

この顧客起点を採用に置き換えると、求職者起点ということになります。マーケティングでよく問題視される顧客起点の不在ですが、採用において求職者起点の不在は、より高確率で発生しているように見えます。

商品を買ってもらうことで企業の利益を生み出すためのマーケティングにおいては、顧客に「買ってもらう」「お金を出してもらう」という考え方が、根底には必ずあります。そのため、企業起点に陥り、何らかの失敗を経験したとしても、その後に建設的な議論をすれば、自然と顧客起点に引き戻される面があります。

しかしながら採用においては、「自社の魅力をアピールする」「人材を獲得する」「自分の会社で働いてもらう」といった意識が強く、主語が常に「私たち」になりがちです。採用活動でうまくいかないことがあっても、求職者の理解が足りないことや、求職者のニーズに応える視点がないことよりも、「使ってる媒体との相性が悪い」「採用サイトの表現が悪い」「スカウトメールの文面が悪い」といった、表面的な問題に目を向ける傾向も強いです。

また、明らかに求職者が知りたがっている情報なのに、「それは都合が悪いので見せられない」「それを見せると上司に怒られそう」などという理由で、情報を提供するのではなく、情報を隠す・見せない、という判断をすることが日常茶飯事で起こります。

その上で、「市場には良い人がいない」「獲得競争が激しくなっている」と、自分たちの視点のマズさを棚に上げて、他責思考な発想で現状を嘆いたりします。

こうなると求職者起点の不足は末期症状的といえますが、私たちが採用支援の商談をする中でも、いくら失敗を重ねても求職者起点で採用を考える発想にはならず、同じ失敗をずっと繰り返している、同じ問題をずっと解決せずに採用コストだけ費やしている、という企業が多数派であるように感じます。

求職者起点とは、まさに「自分が求職者だったらどんな情報を知りたいか?」「自分が求職者だったらどんな会社に魅力を感じるか?」という、求職者の目線に立って採用活動のすべてを考え、アイデアを発想し、実行することです。企業の都合や事情を優先するのではなく、求職者を優先し、自分たちの考え方ややり方を柔軟に変えることです。求職者が欲しがっている情報であるならば、「都合が悪い」と隠すのではなく、求職者のニーズに応えるために、可能な限りオープンにしようと努めることです。

私は、採用マーケティングに取り組む最大の意義は、この求職者起点をチームや組織にインストールすることだと考えています。逆に言えば、求職者起点ではない採用マーケティングなど、ほとんど取り組む意味がないとさえ思います。

2. 目的志向:何のために活動するのか?

マーケティングに限らない話ですが、時に巨大な予算や多くの人・時間を費やすことになるマーケティングにおいては、「何のためにそれをするのか?」「本当の目的は何か?」という目的の定義と言語化が非常に重要です。

例えば、The Modelと呼ばれる分業型のBtoBの収益モデルを選択している企業において、マーケティング部門は、見込み顧客に関する社名・担当部署・連絡先といった情報(リード情報)の収集が、大きな役割の一つとなります。そのために、ホワイトペーパーをウェブサイトに仕込んだり、展示会に出展して名刺を集めたり、ということを実行します。

しかし当然ながら、リード情報をひたすら集めればよい訳ではありません。その先を見据えると、集めたリード情報は、営業の商談相手になるリード(SAL=Sales Accepted Lead)を多く含むものでなければいけません。さらにその先を見れば、そのリードが成約して顧客化しなければ意味がありません。しかしさらにその先にまで考えを及ぼすと、きちんと利益が出る顧客でなければ、顧客獲得のための努力がすべて不採算な取り組みになってしまいます。

このような、事業として望ましい「本来の目的」に立ち返ると、マーケティング部門はいきなりリード情報を集めるというHOW(手段)に飛びつくのではなく、まずは既存顧客を分析し、LTVや利益率が高い顧客タイプを見極め、その顧客タイプに関するリード情報を集めるにはどうすればいいか、ということを考えなくてはなりません。これこそが、マーケティング戦略です。

こうした目的不在のまま手段に飛び付くという現象は、採用活動においても頻発しています。

採用において、母集団形成、あるいはエントリー数の向上が、直近で取り組むべき優先事項になることは多いです。また、ダイレクトリクルーティングが浸透している近年では、スカウトの送信数や返信率を上げることが、採用活動における重要課題になることも多いでしょう。

これらの数字を高めるために、募集要項やスカウトメールのコピーを広告的に磨き込んだり、採用サイトでキラキラとしたイメージを訴求すれば、エントリー数やスカウトの返信率は一時的には上がるかもしれません。しかし、エントリーしてくれる人がいくら増えても、それがオファーを出したい人でなければ、ただただ面接の手間を増やしているだけになります。

さらにいえば、採用の真の目的は面接通過や内定ではありません。採用した人が社内で活躍し、定着し、できるだけ長く働いてくれることです。そのため、ミスマッチをできるだけ減らすようなコミュニケーションも必要になります。このような「ミスマッチ見極め策」を実施すると、必然的にエントリー数やスカウト返信率は下がりますが、それは「好ましい数字の低下」でもあります。

目的志向で考えると、数字を上げれば良いという単純な考え方に陥らず、本当に意味があることに集中して活動することができるようになります。逆にこうした目的思考が不在で、近視眼的に目の前でやるべきアクションや数字のことしか考えないままでは、いかにマーケティング的なアプローチを採用活動に取り入れても、自社にマッチする良い人材の獲得には繋がらないでしょう。

マーケティングに関わっているとよく、「WHO/WHAT/HOW」という概念が出てきます。これはまさに、目的志向で物事を考えるための、シンプルで強力な思考フレームワークです。この思考が身に付いていれば、HOWに飛びつくことなく、常に「誰のために/何を」を意識した、目的志向の判断ができるようになります。さらに遡って「WHY」を意識することで、そもそも論に立ち返った議論や柔軟な判断が可能になります。

採用において目的志向で考えるというのは、この「WHO/WHAT/HOW」そして「WHY」で常に考えることだと言い換えられます。目的志向で物事を考えることは、採用マーケティングにおける基本中の基本といっても、決して大袈裟ではないでしょう。

3. 分解思考:細かく分けて考える

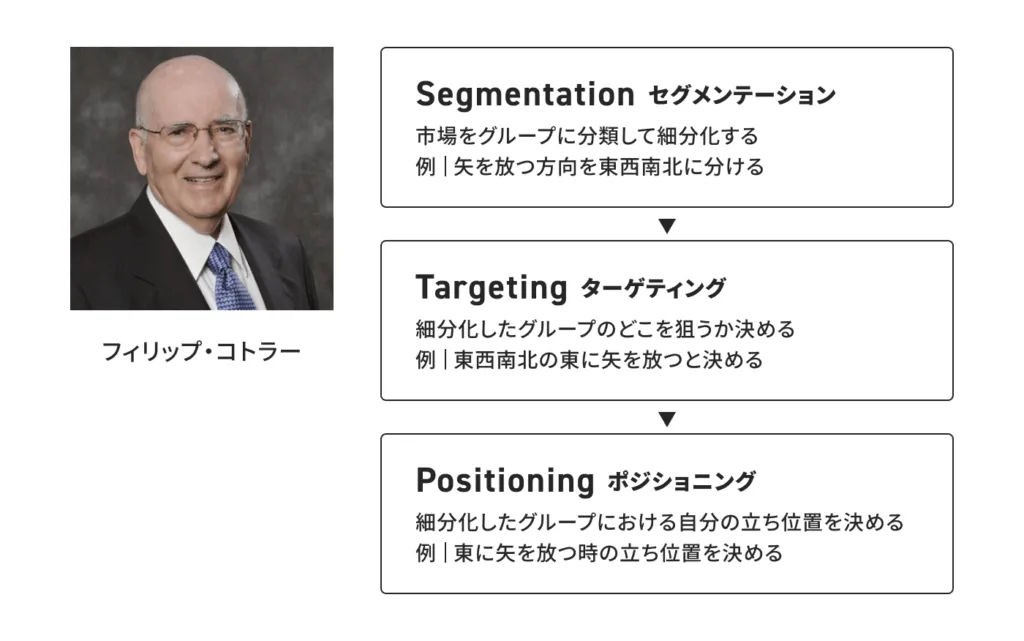

ここまでも何度か登場しましたが、マーケティングで有名なフレームワークの一つに、STPがあります。これはSegmentation→Targeting→Positioningの頭文字を取ったもので、アメリカの経営学者フィリップ・コトラーが提唱した、マーケティング戦略を立てる上で重要なフレームワークの一つです。

市場や顧客を漠然と大きく捉えるのではなく、まずは小さなセグメントに分解し、その中から目標とするターゲットの目星をつけて、そのターゲットの頭の中で自社製品がどんなポジションを取るかを決めましょう、という考え方を示したものです。この一番最初に並んでいるSegmentationは、ここで紹介する分解思考の代表的な活用事例といえます。

物事を分解して考える最大のメリットは、思考やアイデアの解像度が高くなり、より的確なアクションが打ち出せるようになることです。

例えば、経費精算のSaaSを売ることを想定してみましょう。経費精算というのは、あらゆる企業で必要なものなので、理論上、日本に存在する約360万社すべてが対象となります。しかし、こうした漠然としたターゲット設定のままプロモーションやクリエイティブやコピーライティングを進めても、「すべてを包括してはいるが誰にも刺さらない」というものになりがちです。

一方で、「日本に存在する約360万社」を、企業規模、地域、業界などといった複数の切り口で細かく分解していくとどうでしょう。その分解した中から、「従業員が50人未満の地方の製造業」というセグメントに焦点を絞ると、同じ経費精算SaaSでも、イメージできる顧客課題がリアリティを伴った明確なものになります。

そうすると、打ち出したマーケティングメッセージやコンセプトは自ずと解像度が高いものになり、プロモーションやクリエイティブの方針もより明確になります。

また、「従業員が50人未満の地方の製造業」で生成AI(CHatGPT o3)に推論をさせると、約35万社という数字が出てきました。

正式な調査データが存在しないため、関係がある数字から推測した概数に過ぎませんが、「日本に存在する約360万社」という漠然とした市場感ではなく、より現実的な市場規模が想定できるようになります。

この数字をさらに分解していけば、シェア何%でどのくらいの企業数になり、この数字を受注率や商談率、期間などから逆算していけば、月間で取得すべきリード数の概数を導き出すことができます。このような具体的な数字が見えれば、マーケティング施策においてもより具体的な計画を立てることが可能になります。

このような分解思考は、マーケティング戦略の上流のみならず、マーケティング活動の多岐に渡って用いられています。

マーケターの多くは、KGI/KPIといった数字目標をマネジメントする過程で、KPIツリーのようなものを作ります。これもまさに、KGI/KPIを分解思考で細かく分けていった末に作られる管理用のメソッドといえるものです。

KGIは、売上や営業利益、顧客数といった非常に重要な達成目標として定められるものですが、これらは様々なパラメーターで変動する数字でもあり、単純に売上だけ追いかけても、適切な打ち手を見極めることができず、思いついた施策を順番に実行するようなやり方になりがちです。

そこでKGIを構成する数字を細かく何段階にも分解した上で、今自らの手で変えられる数字の中で、特にKGIにインパクトがあるもの、実施した時に達成確率が高そうなものを、KPIとして設定します。逆に、こうしたロジカルで構造的な思考がないままに決められたKPIは、KPIとしては機能しない可能性もあります。

また、BtoBの世界では有名なThe Modelも、分解思考によって生み出された収益モデルといえます。Salesforceが提唱したこのモデルは、顧客との出会いから持続的に収益を上げる関係を作るまでの工程を、Marketing/Inside Sales/Field Sales/Customer Successの4つに分解し、それぞれを分業化することで、組織全体の生産性を高めることを目的としています。

このようにマーケティングにおいては、数字の管理から組織の管理に至るまで、あらゆるところで分解思考が行き届いています。こうしたフレームワークや概念モデルのみならず、細かな実務においても、分解思考で課題や問題、事象を捉えていくことが求められています。

この分解思考は、マーケティングの考え方を応用して採用活動の精度を高める上でも、非常に重要な思考法となります。

例えば、採用上の課題を話し合った結果、「自己応募数を増やす」という結論に至ったとしましょう。しかし、これだけでは目標の解像度が低く、やるべきことはいくつか思いつきますが、そのアイデアたちが網羅性のあるものなのか、そしてどういう優先順位を付けてやるべきかまでは、見えてきません。

そこで必要になるのが分解思考です。

自己応募というのは「第三者を介さず求職者が自ら応募すること」を意味する言葉ですが、採用の世界で漠然と浸透している用語でもあり、定義に曖昧さを含みます。そのため、自社なりの定義をする必要があります。この時にも分解思考が必要です。

例えば、「求職者が自ら応募できる場所」で分類すると、以下のように分類できます。

- 採用サイト

- 採用オウンドメディア

- 採用LP

- SNS(公式アカウントや社員のアカウント)

- 求人媒体

このうち、求人媒体からの応募を自己応募に含めるかは、議論が分かれるところですが、一般的には以下の観点から、自己応募から外されることが多いです。

- 第三者への支払い(掲載料や紹介料)が発生する

- 書類通過率や内定率が採用サイト経由等と比べて明らかに低い

また、採用LPも広告が必要となり、出稿料という名の掲載料が発生するため、コスト削減を目的の一つとする自己応募改善においては、除外されることが多いです。

このように分解したうえで各チャネルの特性と目的を照らし合わせて考えていくと、自社の自己応募の定義としては、①採用サイト②採用メディア③SNSの3つが妥当という判断になります。この時点で、「自己応募数を増やす」という目的は、「採用サイト、採用オウンドメディア、SNSからの応募数を増やす」と、1段階解像度が上がります。

さらに、この中の一要素である採用サイトからの応募増を解像度高く考える上でも、分解思考が役に立ちます。

応募数に影響を与える要素は、「採用サイトに流入した人の数」と「採用サイトで態度変容した人の数」に分解できます。前者に対する対策は採用サイト外での集客チャネルの開拓からランディング後の動線設計、後者に対する対策は採用サイト内でのコンテンツの充実に大別されます。

これをさらに解像度を上げるために分解すると、前者なら、採用サイトの集客チャネルを整理し、チャネルごとの特性から外部での露出方法や動線設計のプランを考えることができます。後者であれば、採用サイト内のコンテンツの種類を分解し、それぞれの役割を改めて整理したうえで、どのような流れでコンテンツを見せていけば応募確率が高まるかというアイデアを深堀することができます。

分解を上手に行う上で意識したいのが、分解の回数です。どこを起点にするかにもよりますが、1~3回くらいの分解では甘く、解像度が十分に上がらないことも多いでしょう。分解をすると階層構造ができますが、5~7階層くらいまでできるように分解すると、解像度はかなり上がります。

マーケティング的に採用に取り組むのであれば、何よりもまず問題・課題・事象を分解して細かくすること。それも1度や2度の分解ではなく、5~7回くらいの分解を繰り返し、深い階層を作ったうえで、各要素の観察・分析を行うということを、当たり前のように意識していきましょう。

4. データドリブン:データを元に意思決定する

「データを見る」という行為は、マーケティングにおける一手段に過ぎず、マーケティングそのものではありません。しかしながら、マーケティングにまつわる多くのことがデータ化され、蓄積や共有が可能になり、データに基づく分析/検証/意思決定の領域が拡がる中で、事実上、データドリブンで考えることは、マーケティングにおける中心的思考である、といってもいい状況になっています。

マーケティングを生業としない人の中には、マーケティング=数字で管理すること、と認識されている方もいますが、これ自体は誤解です。マーケティングの中には、数字では測れない領域も多数存在します。

例えばマーケティングのHOWの一部であるクリエイティブワークは、その代表例の一つといえます。あるいはSTPにおけるセグメンテーションの仕方、ターゲティングの選定基準、ポジショニングの意思決定なども、突き詰めれば経営者や事業責任者の感覚やセンスが紛れ込む領域であり、完全に数字/定量ではありません。

しかしながらそのことを踏まえても、現代のマーケティングにおいて数字、定量データ、デジタルが重要であるという意見には、完全に同意です。

データドリブンなマーケティングを行うためには、以下のようなことを実施する必要があります。

- 蓄積 :あらゆる事象や活動をデータ化し、蓄積する

- 可視化 :貯めたデータを人が見やすいようにビジュアライズする

- 分析 :データをもとに分析し、ボトルネックを特定する

- 発案 :データをもとに具体的なアイデアを生み出す

- 意思決定 :データをもとに効果を予測し、実行を意思決定する

- 計画実行 :データをもとに意思決定したアイデアを練り、実行する

- 検証 :実行したアイデアの効果をデータで検証する

これらのことが採用においても非常に重要だというのは、多くを語らずともご理解いただけるでしょう。事実、こうしたデータ化の波は、採用領域にも押し寄せています。

世界最大級の求人検索エンジンであるIndeedは、求人情報と採用プロセスのデータ化を急速に推し進めています。これはIndeedがUX(ユーザー体験)を向上させ、市場での競争力を高めるのが主軸ですが、採用担当者もIndeedを有効活用する上で、データを起点とした分析や判断が欠かせません。このようにデータドリブンな意思決定を利用者に求めるプラットフォームは、Indeedだけではありません。

現在のダイレクトリクルーティングは事実上、スカウトの質ではなく量を競い合う施策となっています。数多くのスカウトメールを送信しつつ、求職者と文面の相性を数字で見極めながら返信率をできるだけ高めていくのがセオリーです。このような確率ベースのプッシュ型の取り組みは、BtoBマーケティングでしばしば実施されるコールドコール(テレアポ)に似たものを感じます。

また、近年普及しているATS(Applicant Tracking System:採用管理システム)も、データドリブンな採用を加速させています。このATSは、BtoBマーケティングで用いられるMA(マーケティングオートメーション)と設計思想が非常に似たツールです。過去には、MAの一種であるMarketo(現在はAdobe Marketo Engage)を採用活動に用いている会社も存在しましたが、このことはBtoBマーケティングと採用マーケティングではプロセスやデータ管理の考え方が似通っていることを示唆しています。

このように、あらゆるものがデータ化されようとしているという技術トレンドは、採用領域にも間違いなく影響を及ぼしています。ただし、BtoBマーケティング支援と採用支援の両方に長年携わった私の感覚として、マーケティングと比べると採用領域ではデータ活用が遅れており、まだまだ印象や感覚で判断していることが多いように思います。

採用においてデータ活用が遅れている理由の一つに、有意な差異を導き出せるほどの量がなかなか集まらない、という問題があります。データ活用において、ある一定以上の「量」が必要ですが、年間数名しか採用しないような企業においては、活用に十分なデータが溜まりません。結果、データ投資しても意味がない=データで客観的に判断しない、という悪循環を生みます。

逆に、年間数十名から数百名を採用、毎年1000名以上の候補者と接触しているような企業では、採用活動のデータ化が進んでいます。ATSやプラットフォームのAPIと接続してBIツールでダッシュボードを作ったり、小さなRPA(Robotic Process Automation:ロボットによる自動化技術)を独自開発して活用している企業と出会ったこともあります。こうした、データに強い企業とそうでない企業との採用力の格差が、デジタル化によってますます開いているように思えます。

採用領域でデータ活用が進まないもう一つの理由として、「定量ではなく定性を好む業界カルチャー」もあるのではないでしょうか。よほど大きな企業以外の採用活動は、BtoCのマーケティングのように、数百・数千の人々と短期間で接点を持つ活動にはなりません。また、後工程の面接などでは一人一人の顔を見ながら何度も向き合うことになり、その人が社員として入社したことも想像して、丁寧に接していきます。必然的に「数字に置き換えてドライに見る」ということに抵抗を覚えやすい領域といえます。

ベンチャーなどでは、現場を知る営業責任者や事業成長の実績があるマネージャーが人事や採用の責任者になっているケースがあります。このような数字を見た経験がある人事・採用の責任者や担当者であれば、データを基にした意思決定には慣れており、そのことへの投資にも理解があります。

一方で大企業や古い体質の企業などで、主に人事や採用の領域でしか経験を積んでいない上司が責任者のケースでは、データを基にした意思決定よりも、経験と勘に基づく定性的な意思決定の傾向がいまだに強いことも多いです。データ基盤整備などにも消極的で、そうした環境が整わない故に、データドリブンが浸透しないという悪循環に陥っていたりします。

このような環境の整備には、それなりのヒト・モノ・カネの投資が必要です。そのため、採用の責任者、あるいは人事の責任者、中小企業においては経営者が、データ化に対して肯定的な態度を持っていないと、その環境自体が作られない、ということになります。

データドリブンな思考が希薄な組織においては、「採用マーケティング=採用における宣伝活動」という狭義の理解がなされる傾向もあります。こうした組織では、以下のような組織の啓蒙をまずは行う必要があります。

- そもそも採用マーケティングとは、採用活動を戦略的に実行するためにマーケティングの思考を組織にインストールすること

- 現代のマーケティングの中心には、データドリブンな組織習慣が必要不可欠

- データドリブンを実現するデータ環境の整備こそ、自社とフィットする社員と出会う確率を高める本質的取り組み

- また、充実したデータ環境は、競合との採用競争に負けない採用優位性を構築する源泉になる

繰り返しますが、データドリブンな採用マーケティングの実現には、個人の努力だけでなく、組織の理解が不可欠です。

5. 傾斜配分思考:確率が高い行動に集中する

個人的な繋がりがある企業から「採用オウンドメディアを立ち上げたい」と相談を受けた時のことです。いきなりHOW(手段)の話であったため、その背景にどのような採用課題があるかをヒアリングしました。すると、「母集団をもっと作りたい」「潜在層にアプローチしたい」という漠然とした課題は出てきたものの、それ以上の解像度で現状認識ができていませんでした。

実行のアクションとして、採用オウンドメディアの構築以外に、求人媒体の追加出稿、スカウトメールの送信増、SNSの運用見直し、YouTubeの企画、採用ブランディングの再検討、採用サイトのコンテンツ追加など、様々な「やるべき施策」が積み重なっていました。細かなところだと、Wantedlyの更新やnoteのアカウント新設もリストアップされていました。採用担当は明らかに「施策に振り回されている」状況でした。

このようなことは珍しくはありません。現代は人と企業との接点が多様化し、コミュニケーションの手段は無数に存在します。どの手段を選択するかを決めるだけでも一苦労です。仮にスカウト媒体を使うと判断しても、その選択肢はさらに数十に及びます。その上、例えばビズリーチ、Green、リクルートダイレクトスカウト、doda X、Wantedly、YOUTRUST、Openworkなどなど、無数にあるプラットフォーム毎で機能やUIが異なり、上手に使うための勘所が異なります。

もはや、一企業の中で採用施策に精通することが不可能な状況です。そのためRPO(Recruitment Process Outsourcing:採用業務のアウトソーシング)のような採用代行業者に頼る企業が増えています。しかしながら、こうした施策の専門家に頼るにしても、依頼する企業側に戦略的な視点がないと、ぱっと思いつくアイデアや「他社もやってる」という取り組みに飛びつき、施策に振り回されて、予算も時間も人的リソースもあっという間に消費されてしまいます。

こうした施策に振り回される現象は、顧客獲得のマーケティングにおいても頻発しています。

マーケティングにおいても、リソース(人手、時間、予算など)が無限にあることは稀です。対象が消費者であり、アイデアだけであれば無限に湧いてくるBtoCではもちろんのこと、ある程度手段が絞られているBtoBでさえ、数名のマーケティング担当ではカバーしきれないくらいにマーケティング施策の選択肢が存在します。

そのうえ、例えば運用広告、SEO、オウンドメディア、メールマガジン、展示会、MAなど、それぞれのテーマについて深い広いノウハウの海が広がっているため、マーケティング施策全体の詳細な専門家になることが困難な状況です。それ故にマーケターもまた、目の前の施策に振り回され、戦略的な思考を見失ってしまいがちです。

このようなことから、マーケティングの世界では、どこに力を入れるべきかを見極め、優先順位の高いところに集中してリソースを投入する「傾斜配分」の重要性がよく語られます。

傾斜配分とは、資源を均等に配分するのではなく、状況や実績などを考慮して配分量を決めることです。つまり、「あれもこれも」と均等に手広く行おうとするのではなく、「ここが特に効果がありそう」というところに、重点的にリソースを割り当てる考え方をすることです。

この傾斜配分の判断は、「上司の意向」で決めるというのは当然あってはならないことですが、緊急性や実施のしやすさだけで判断してもいけません。以下の「傾斜配分を決定する10の視点」を複合的に考慮し、一部の予測が外れるリスクもある程度見込みながら、決めていく必要があります。

- 目的との相性

- 成功する確率

- 成功したときの大きさ

- 成功したときの影響範囲

- 成功したときの持続性

- 実施の難易度

- 実施の緊急性

- かかる時間的コスト

- かかる経済的コスト

- かかる人的コスト

これを採用に置き換えてみましょう。例えば「採用母集団の形成」が大きな課題であったとして、その施策として、以下のようなアクションが考えられます。

- 求人サイトへの掲載

- スカウトの送付

- SNSでの情報発信

- 動画サイトへの掲載

- 採用サイトのコンテンツ拡充

- 採用オウンドメディアの運営

- カンファレンス・勉強会の開催

- オンライン会社説明会の開催

冒頭でお話したように、これらを思いつくまま、手が付けられそうなことから、という基準でやっていくと、貴重なリソースが分散され、成果が出ることをやり切れなかったり、後回しにしてしまったり、が起こります。

こういう時こそ、「傾斜配分を決定する10の視点」を用いて、各施策を評価したうえで優先順位とリソースの割り当てを決めていきます。この時、評価を数値化すると分かりやすいでしょう。

例えば、ある企業の「求人サイトへの掲載」は、以下のように評価できました。

- 目的との相性 → 5点:目的とは合致している

- 成功する確率 → 4点:過去経験でも採用確率は他施策と比較して低くない

- 成功したときの大きさ → 2点:既にかなり実施しており、伸びしろはあまりない

- 成功したときの影響範囲 → 2点:特定の職種にしか効果がない

- 成功したときの持続性 → 2点:お金を出し続けないと持続しない

- 実施の難易度 → 5点:ノウハウがあり、難易度は低くない

- 実施の緊急性 → 2点:既に実施しており、今すぐ変えても改善効果は小さい

- かかる時間的コスト → 5点:既にアカウントがあり、すぐに反映できる

- かかる経済的コスト → 2点:掲載料がそれなりにかかる

- かかる人的コスト → 4点:文言の改善だけになるので、あまりかからない

こうした評価を想定される施策ごとに実施すると、評価の大小が数字で見えてきます。その数字を参考にすると、どの施策にどのリソースをどれだけ投入するかの、傾斜配分の判断がしやすくなります。

このように、マーケティング分野で成果を出している企業や人が当たり前のように行っている傾斜配分の考え方を取り入れることで、目的や成果を意識した、より戦略的な採用活動の組み立てが可能になります。

6. 個と群の視点:1人と集団の両方を見る

マーケティングに対してネガティブな印象を持っている人は、「ターゲット」「刈り取り」などという言葉を用いて、顧客という1人1人の「人」に向き合わず、大勢の顧客を無機質な「数字」として扱う行為、とイメージしていることがあります。

しかしこれは、明確に誤解であると言えます。顧客理解はマーケティングにおいて中核となる行為であり、そのために、1人や少数の顧客に深く向き合うこともあります。例えば、1人の顧客を徹底的に深く掘り下げて理解する「N1分析」と呼ばれる分析の考え方があります。対象者の深層心理や行動理由を深く掘り下げて理解することを目的としたデプスインタビューも、マーケティングの世界では広く行われています。

一方でマーケティングにおいては、こうした顧客1人の掘り下げでは見えにくい「対象とする集団全体の傾向」の把握も必要です。集団の規模は様々で、数十から数百の小規模な集団から、数万を超える大規模な集団がリサーチの対象になることもあります。国家や社会、市場全体といったマクロな傾向を把握するためには、国や大規模な調査機関が行っている調査データを参考にすることもあります。近年では、こうした集団の調査にインターネットリサーチが積極的に用いられ、より安価に素早く集団の傾向が掴めるようになってきています。

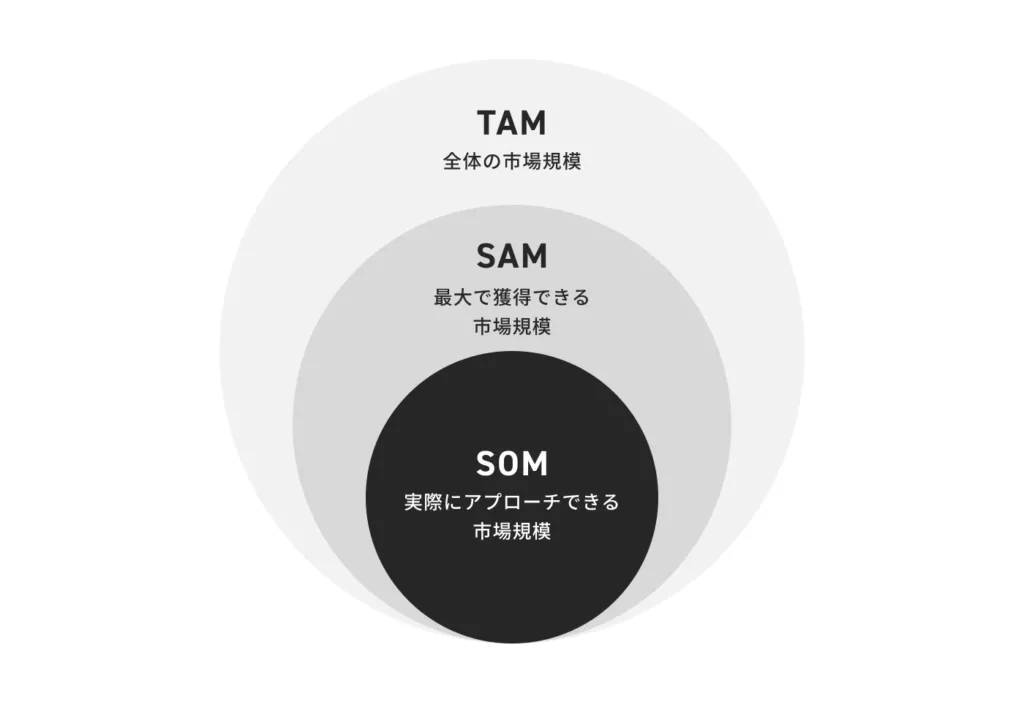

このような集団に対する調査には、マーケット規模を表す概念、TAM/SAM/SOMの理解と解像度を高める目的もあります。

TAMとは、Total Addressable Marketの頭文字を取った略称で、「事業において獲得可能性のある市場規模全体」を指します。その事業で獲得できる需要の最大値とも言い換えられます。

SAMとは、Serviceable Available Marketの頭文字を取った略称で、「事業が獲得しうる最大の顧客規模」を指す言葉です。一般的にはすべてのTAMが顧客になることはなく、事業上の制約や提供商材の特性などから顧客化できない層が含まれます。それらを除いたのが、SAMです。

SOMとは、Serviceable Obtainable Marketの頭文字を取った略称で、「事業が実際にアプローチできる顧客規模」を指す言葉です。ほとんどの業界で、TAM/SAMのすべてが顧客になることはなく、何割/何%といった市場シェアの現実的な上限が存在します。また、市場をセグメントした結果、ターゲット顧客とするのはSAMの一部になることもあります。これがSOMです。

TAM/SAM/SOMは一般的には売上で表現されますが、利益や顧客数で表現されることもあり、このあたりの運用は各企業やマーケティング担当者に委ねられています。

こうした市場や集団の定義を土台に、集団(群)の理解と1人の顧客(個)の理解をミックスしていくのが、マーケティングにおける市場理解/顧客理解の基本的なアプローチとなります。

特にHOWの一つであるマーケティングコミュニケーションまでブレイクダウンしてくると、少ないアイデアとアクションで、いかに効果的に顧客と繋げられるか、ということが求められてきます。その条件を満たすためには、群と個の両方を深く理解したうえで、その中間地点にあるアイデアを探す発想が不可欠になります。

このような、群と個を行き来する発想は、採用活動においても当然必要です。

採用においてより希薄なのは、「群を把握する」という発想でしょう。「Z世代は」「最近の若者は」といった曖昧な理解では、求職者像を解像度高く描くことはできません。

採用における群を理解するためにもっとも有効で身近な方法が社内アンケートです。社員というのは元求職者であり、彼らの生の声は、求職者の声と極めて近いものです。特に直近3年以内に入社した社員が感じたこと・感じてることと、これから出会う求職者が感じていることには、数多くの共通点があるはずです。

しかしながら、社員を対象としたこうした群の調査を行っている企業さえ、極めて少ないのが実状です。インターネットリサーチを使うよりもよほど手軽で、コストもかからず、ターゲットに近い属性の人たちの情報を集められるのに、です。

また、個の把握においても、社員に対するインタビューが有効です。アンケートでは掴めない潜在ニーズやインサイト、言語化しにくい期待感や不安感が垣間見えたり、群の調査では出てこなかったコンテンツやメッセージのアイデアが出てきたりします。しかしながら、こうした求職者の心理に迫る深い社員インタビューが行われていることも少ないです。

このような群の調査、個の調査が行われていなかったり、あるいは形式的、表面的なルーチンワークとして浅く収集しているだけだったりすることで、結局は求職者に対する個の視点も群の視点も持てず、採用担当や支援企業の経験則や思い込みで採用活動が進展していきます。このように勘と経験で実行されている状況は、採用マーケティングとは言い難いものです。

本格的に調査している企業は、採用辞退した求職者や、ビザスクのようなサービスを使って潜在的な求職者へのインタビューを行っていたりします。また、自社開催のイベントなどで求職者と交流し、生の声を集める度量を怠っていません。こうした求職者の個と群に迫る本質的な採用マーケティングを行っている企業と、勘と経験で採用活動を行っている企業とでは、採用力を倍化させる便利なツールやサービスが多数存在する現状、採用力の格差はさらに広がっていくことでしょう。

なお、社員に対する調査を採用担当や人事主導でやろうとしても、あまり協力的になってもらえないケースがあります。また、上司への伝達や評価、人事異動への影響を恐れて、本音を語ってくれないことも多いです。そんな時は、採用を支援している外部の会社に依頼するのも手です。実際、当社では採用サイトを作る過程で、クライアントに代わって、社員アンケートと社員インタビューを実施することが恒例になっています。

社員アンケートは5000名以上、社員インタビューも100名以上の実施経験があり、ヒアリング項目などのノウハウも蓄積されていて、ある程度型化されています。アンケートやインタビューだけの支援も可能ですので、お困りであればお気軽にご連絡ください。

7. 時間軸の視点:固定化せず動的に考える

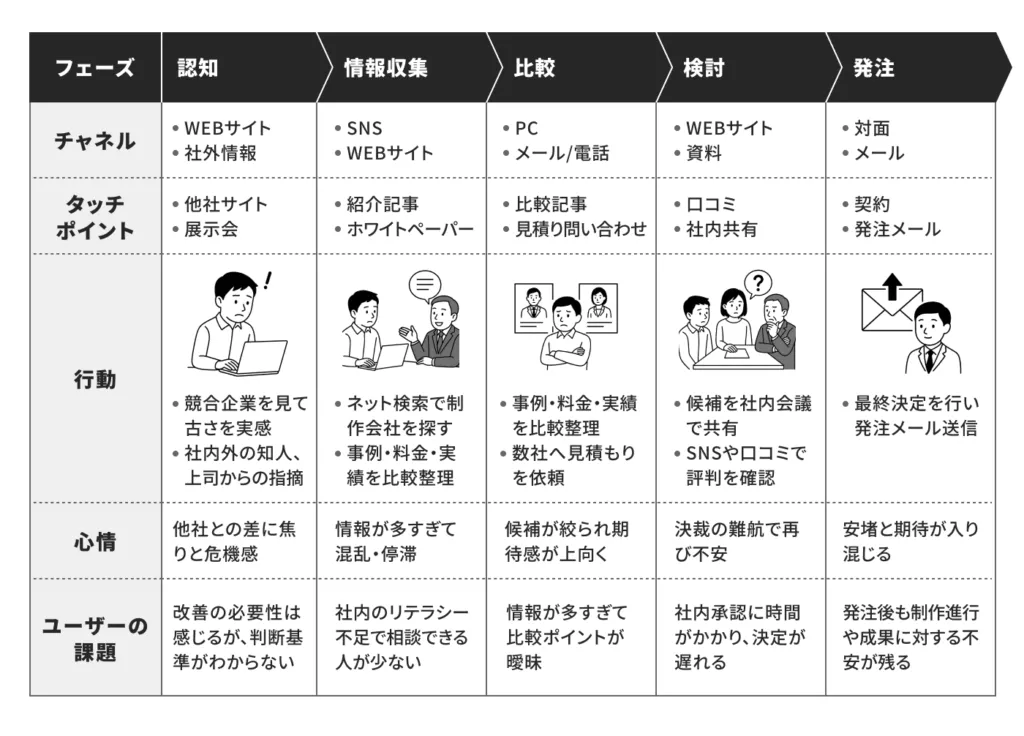

マーケティングでは、時間の概念を伴うフレームワークや理論が活用されることがあります。その代表といえるのが、カスタマージャーニーマップです。

このフレームワークは、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、顧客体験(CX)の重要性が注目される中で、商品を知ってから購入、さらにリピートや口コミ発信に至るまでの時間軸の流れを“旅”に見立てて捉えるモデルとして広まりました。2010年代に入ると、スマートフォンアプリなどの台頭によって急成長したUXデザイン分野が率先してユーザー体験・顧客体験の設計に活用するようになり、やがてマーケティングにおいてもよく使われるフレームワークとして定着しました。

このカスタマージャーニーマップは、複雑な体験をシンプルに構造化・可視化するのに適している一方で、体験を理解する上で重要な細部が削ぎ落とされる傾向にあります。カスタマージャーニーマップを作ることと顧客理解が一致しないことも多く、個人的には「必ずしも活用する必要はないフレームワーク」として捉えています。

ただ、人の行動や心理の変化を時間軸で捉えるという考え方は、マーケティングにおいて普遍的に必要な見方であり、カスタマージャーニーマップ的に状況を分析する思考は、マーケターであれば頭の中に持っておくべきでしょう。

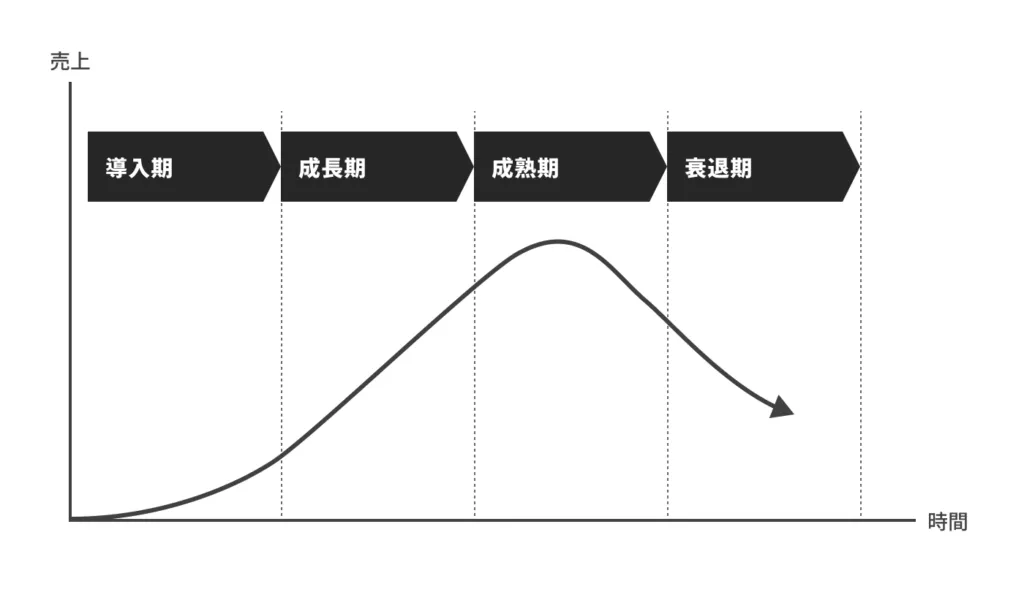

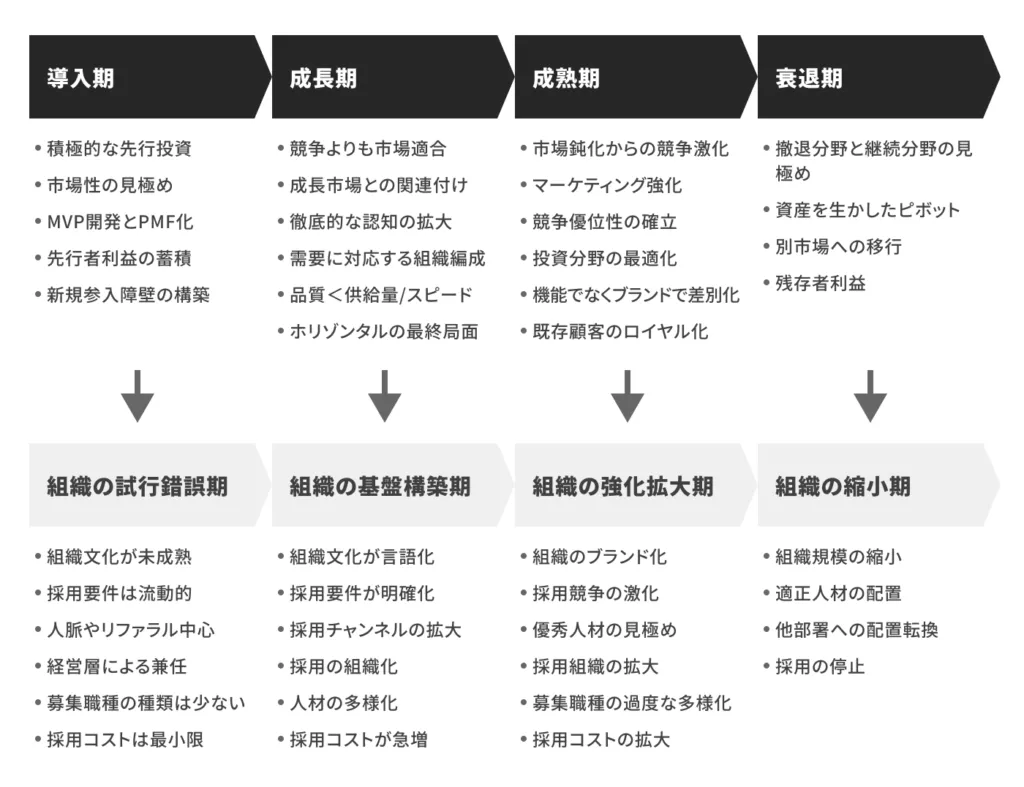

同じように時間軸を伴う理論としては、プロダクトライフサイクルという理論もあります。

1960年と古い時代に作られた理論ですが、導入期/成長期/成熟期/衰退期というフェーズの分け方に時代に流されない普遍性があるため、現在でも製品戦略やマーケティング戦略の整理によく用いられています。また、マーケティングファネルやThe Modelなども、層やステップの形がとられていますが、時間の経過に伴う変化を示した概念といえます。

このように、マーケティングの世界において時間軸を伴うフレームワークが頻発するのは、市場環境も顧客行動も競争相手も、常にダイナミックに変化し続けているからです。そのため、優れたマーケターは常に「今、どういう状況か」「次に、何が起こるか」という時間の流れの中で、今この瞬間に実行すべきことを判断しています。

採用活動においても、この「時間軸」の視点は非常に重要です。そして、自然と時間軸の視点で判断していることもあります。

例えば、エントリー数や面接通過率、内定数、内定受諾率(辞退率)などの採用のデータをある程度整理している採用担当者であれば、選考プロセスを時間軸で取り扱う、というのが自然にできているはずです。

また、新卒採用を積極的に行っている企業であれば、大学2年生、3年生、4年生という時間軸を意識しながら、月単位でやるべきアクションを決めて、採用担当は行動を決めています。

このように、採用活動において時間軸の視点がまったくない、ということはほとんどありませんが、時間の推移によって移り変わる状況の変化を解像度高くイメージできているか?という点に関しては、改善の余地があることは多いです。

例えば、求職者との初期段階の接点となる採用サイトにおいて、期待を持たせる会社の魅力ばかり訴求するのは、求職者の心理状態が段階的に変化していくという、時間軸の概念を持っていないと言えます。求職者は、その就活体験/転職体験の中で、興味→不安/不信→納得→好意→確信といったように心理状態が変化していきます。そして、ささやかな興味から訪れた採用サイトでまずやるべきは、その企業に対する不安/不信の解消です。そこで納得感を積み重ねながら、期待が持てる情報に触れる中で、好意を形成していきます。

このように時間軸による心理状態の変化視点で考えると、採用サイトにおいて、まずなにより不安解消系のコンテンツの掲載が不可欠という判断になります。

それに対して、「期待を持たせる会社の魅力ばかり訴求」というのは、不安を解消しないまま、いきなり好意を持たせようというやり方になります。もともと好意が形成されている知名度のある企業、ブランド力のある企業であれば、こうしたアプローチでも一定の効果が出るかもしれませんが、知名度がない企業においてこのようなアプローチが適切でないというのは、詳しく説明するまでもないでしょう。

こうしたケースにおいては、時間の推移によって移り変わる求職者心理の変化を企業側が解像度高く捉えられていない、といえます。

また、もっとマクロ的な観点になると、時間軸の視点を失うことは日常的に起こります。

例えば、大手企業や人気企業の採用施策を安易に真似して失敗してしまうケースは、「事業フェーズ」という時間軸の視点が希薄なことで起こります。

プロダクトライフサイクルを応用すると、事業フェーズと採用のあり方は、以下のように整理することができます。

このように整理すると、成長期の企業が、成熟期の企業の真似をしても、そもそもの事業環境・組織要件が異なるため、うまくハマらないことが起こります。しかし、こうした時間軸の視点を持たず、施策の良し悪しだけで判断してしまうと、効果がないことに投資してしまうという失敗に繋がります。

もちろん、失敗もまた学びであり、組織の糧・ナレッジであるのですが、理屈で考えて明らかに合わないことへの投資は避けるべきです。その意味でも、安易に他社の真似をしたり、流行りの採用手法に飛びつくのではなく、時間軸の視点を持ち、「今の事業フェーズに果たしてこれは合うのか?」と一度冷静に考えてみることもまた、マーケティング的なアプローチの採用といえるでしょう。

8. 競争優位思考:他社と比較されていることを前提にする

マーケティングの世界では、「競争」「競合」というように、「競」という言葉がよく出てきます。また、「優位性」「差別化」といったような、比較対象がいることが前提の概念も頻発します。

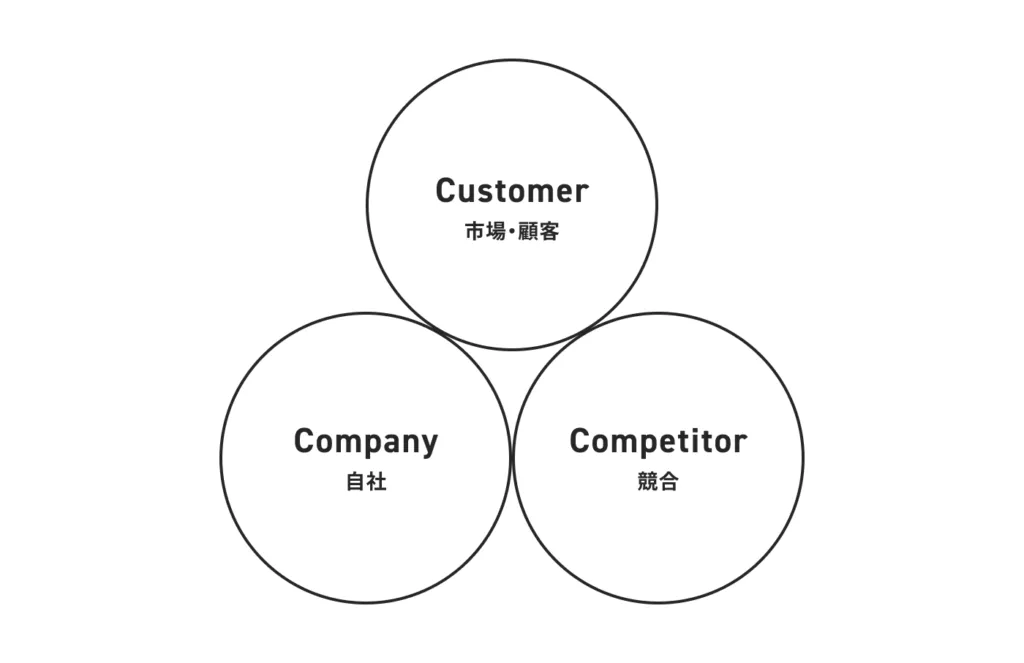

マーケティングで良く活用される有名なフレームワーク3Cは、競合・競争相手(Competiter)が存在することが前提のフレームワークです。

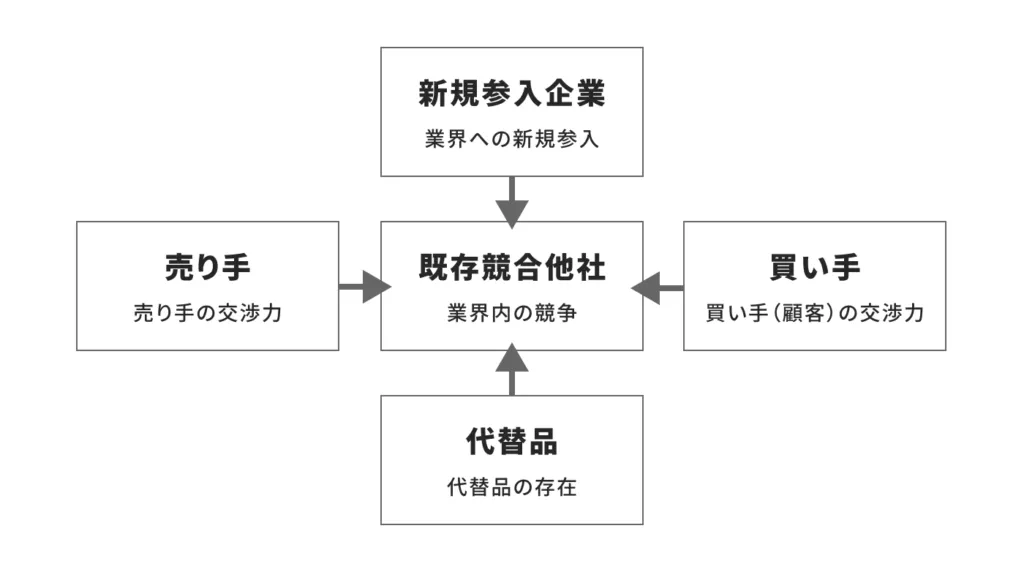

1980年にアメリカの経営学者マイケル・ポーターが提唱した「競争の戦略」は基本的には経営戦略論ですが、マーケティングにおいても前提にある考え方としてよく引用されます。

ポーターは企業の基本的な戦略は「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略」の3つに集約されるとし、この理論をベースに、競争構造を分析するファイブフォースというフレームワークも生まれました。

ポーターの競争戦略論は、批判的見解やポーター自身の再解釈によって変遷をたどってきていますが、経営やマーケティングにおいては、「競争相手がいる」ということは多くの場合、議論の前提とされています。

このような構図は採用においても同様で、よほどブランド力のある企業でない限り、ほとんどの企業は、他の企業と比較されています。

当社が独自に行っている調査でも、転職においては6割以上の求職者が複数の企業にエントリーしているという結果が出ています。エントリー前に至っては、より多くの企業の情報に触れて、自身が望む条件と照らし合わせた「値踏み」をしていると考えるのが自然です。

また新卒においても、7割以上が4社以上、3割近くが10社以上にエントリーしています。平均内定社数は調査によって異なりますが、概ね2~3社程度と言われていますが、どの企業も欲しがる優秀な学生においては4~5社の内定が出ていることも珍しくなく、母集団形成以上に内定辞退率を下げることが、新卒採用における重要課題となっている企業も多いです。

このように厳しさを増す昨今の採用環境に対して「人材獲得競争」といった言葉が使われることがあります。「人材」「獲得」といった人をモノのように捉える言葉に対して時に批判的な意見も出ますが、現実は綺麗ごとではなく、「他社より優位に立つ」「他社との競争に勝つ」という考え方自体は、不可避な状況と言えます。

このように熾烈な競争が行われている採用環境であることはほとんどの採用担当は頭では理解していますが、実際に採用のコンテンツやメッセージを考える際に、自社にばかり目を向けて、他社と比較されるシチュエーションを考慮していないケースは非常に多いです。

例えば募集要項のコピー。例えば採用デック資料の構成やメッセージ。例えば採用サイトの文章やデザイン。どこを切り取っても、独自性や差別性のないメッセージや、曖昧で抽象的な表現に留まり、その結果、せっかく接点を持っても記憶に残らない、関心を持ってもらえない、他社の印象に上書きされてしまう、ということが起こります。

マーケティングにおいて、競合を調査し、競合の4P等と比較分析したうえで、自社の戦略・戦術を決めることがよく行われますが、採用活動においても同様の取り組みは不可欠です。例えば、以下の質問にすぐ答えられないようであれば、競合(採用競合)の理解が不足しており、今すぐ把握すべきでしょう。

- 比較されることが多い採用競合はどの企業か(どの業界か)?

- 採用競合とどのような印象の違いを持たれているか?

- 採用競合の募集要件はどのようなものか?(特に金額)

- 採用競合の採用デックや採用サイトにはどんなメッセージが書かれているか?

- 採用競合を選ばれてしまうのは、どのような理由からか?

採用競合は職種によって大きく変わるので、上記を職種毎に把握する必要があります。また、給与水準で採用戦略は大きく変わるため、採用競合がどのくらいの水準で募集しているかは、確実に把握しておきたいところです。(給与水準が低いのに、似たような条件やメッセージで募集をかけても、選ばれる確率は上がらない)

なお、マーケティングにおいては、「競合ではなく顧客を見ろ」などと言われることもあります。実際、競合との「差別化」に目を向けるあまり、差別化が目的化し、顧客ニーズを無視したような判断をしてしまうことは、マーケティングの現場で頻発しています。

このような競争を前提とした戦略に対するアンチテーゼとして、「ブルーオーシャン戦略」のような戦いを避ける戦略論も存在します。また、ブランディングにおいても、他社と比較されないことが目的の一つになることも多く、「競争しない地位を築く」は、経営/マーケティング/ブランディングにおける理想的な姿と言えます。

とはいえ、これはあくまで理想でもあり、多くの企業は、なんらかの競争をしなければいけない現実に晒されています。商材や市場戦略などの自由度が高いマーケティングと異なり、採用の場合は打ち出すメッセージや方向性の幅が限られていることもあり、よほどブランド力がある企業を除いては、「競争する」「比較されている」という前提で、採用戦略や採用プロセス、採用コンテンツを考える方が現実的でしょう。

9. 言語化志向:何事も言葉で定義する

マーケティングの検討は最終的には具体的な実行プラン(HOW)に落ちていきますが、この実行の精度に影響を与えるのが言語化の質です。

マーケティングとは市場=顧客とのコミュニケーションであり、このコミュニケーションの中心にあるのは常に言葉です。言葉が磨き込まれていなければ、戦略的なコミュニケーション設計をしても、意図した通りにうまく行きません。

マーケティングにおける重要な言語化とは、広告やLPのキャッチコピーだけを指しているわけではありません。商材コンセプト、バリュープロポジション(顧客に提供する独自価値)、ターゲットの属性条件、顧客のニーズやインサイト、こうしたものが言語化されていないと、マーケティング活動に一貫性や再現性をもたらすことは難しいでしょう。特に1人の嗅覚鋭い天才が牽引するのではなく、組織的にマーケティングを実践する上では、言語化は非常に重要です。

この言語化の精度を決める要因に、言葉選びなどの表現やクリエイティブのアイデアが含まれますが、同じく重要なのが、誰に何を伝えるかという、マーケティングの最上流にあたるWHO/WHATの理解です。ここが曖昧だったりブレていたりすると、いかに苦労して言語化しても、期待した効果は得られないでしょう。

言語化は、採用マーケティングにおいても同様に非常に重要です。求職者はその企業の魅力や価値を、実際に入社する前に感じ取らなければなりません。画像や動画などの非言語情報もありますが、それ以上に強い影響を与えるのが、言語化された情報です。

選考プロセスが進んだ段階では、面接官(社員)とのコミュニケーションやオフィス訪問など、非言語領域の魅力訴求が可能になります。しかし、最初の接点となる転職サイト/ナビサイトに掲載するのはほとんどがテキストですし、スカウトメールもテキストです。SNSやオウンドメディアも、基本的にはテキストが中心です。人材紹介会社にオリエンをする時も、魅力や訴求ポイントを言語化して伝える必要があります。

また、自社を端的に表現する言葉で、求職者からの関心の持たれ方も変わります。「金属加工に関する高い技術力を持った製造業」と表現するか、「鉄の力で社会を支えるテクノロジーカンパニー」と表現するかで、その会社に対する第一印象は大きく変わるでしょう。

さらに、組織的に採用活動をする上でも、言語化の精度が非常に重要です。求める人物像や採用条件、求職者に提示する自社の魅力が明確になっていなければ、面接官によって採用基準が異なってしまい、採用活動の生産性は著しく悪いものになるでしょう。事前に定めた質問項目と評価基準に沿って、すべての候補者に対して同じ手順で実施する構造化面接も、採用条件の言語化ができない企業では実施できません。

このように、採用活動における様々なシーンにおいて、言語化の精度・品質が活動の成否を分けるというのは、間違いなくいえることです。

採用における言語化、特にコピーライティングのような分野では、BtoCのような広告的なメッセージが必要と思われがちですが、そうしたコピーが必要なシーンは限られます。むしろ会社の具体的な特徴を伝える上では、BtoBの無形商材を説明するようなコピーの方が参考になります。

ポイントの一つは、具体的に書くこと。「様々な人と関わり合って感謝される、やりがいのある仕事です」という表現ではなく、「1つのプロジェクトに対して、得意分野の異なるスペシャリストが5~6人でチーム編成されます。お互いの得意分野を活かし、苦手分野を補いながら仕事をするため、新しい学びが多く、自分の能力以上の成果を生み出すことができます。」と書いた方が、働く魅力がより具体的に伝わってきます。

もう一つのポイントは、求職者にとっての価値を明確に言語化することです。例えば「メンター制度があります」だけだと、そのことが何の価値になるのか分からない人が出てしまいますが、「メンター制度があり、入社したら1人に1名必ずメンターがつくため、困ったことがあってもすぐに相談でき、入社後も不安なく働くことができます」と書くことで、その制度が自分にどういう影響があるかが、すぐに理解できるようになります。

このあたりは、まさにBtoBの無形商材におけるライティングの典型的な落とし穴と共通するポイントといえます。

その上で、採用という観点でさらに考慮するとしたら、事実の紹介に「前提」と「意図」を加えることで、会社の価値観やカルチャーを伝える材料にする、というポイントがあります。

例えば、「無制限の書籍購入支援制度があります」と書くだけだと、単に「お得な制度だな」くらいにしか思われないかもしれません。しかし、「当社には自ら学ぶ社員が多く、平均して1月に2冊は書籍を読むというデータもあります。また、クライアントワークが中心の私たちは、初めて対峙する業種業態の企業と接する機会も多く、プロジェクト開始時には、大量のインプットを必要とされます。そのため、創業以来、書籍代は無制限で支援しています。知識こそが私たちの最大の武器であり、それをできるだけ磨いてほしい、という会社側の願いでもあります」と書くことで、仕事を取り巻く環境から、会社の考え方まで伝えることができます。

「うちの会社にはこれといった特徴はないんですが、どうすればいいですか」という相談をしばしば受けますが、そんなことはないはずです。事業や制度の観点で特徴がなく見えても、その意図や背景、前提には、必ずその企業なりの特徴があるはずです。それをその企業で働く求職者にとっての価値とうまく結びつけて言語化できれば、その企業ならではの魅力訴求はできるはずです。

ここであげたのはすべて一例ですが、採用マーケティングを細部まで徹底して実施するためには、言語化や言葉に対する徹底したこだわりが不可欠です。この構図は、顧客獲得のマーケティングとまったく同じです。

採用マーケティングの浸透度をチェックする

ここまで、採用マーケティングに関する定義や考え方を中心にお話してきました。では、これらを踏まえた上で、具体的に何をすればいいのか、ということが気になるでしょう。

そこで、採用マーケティングでやるべきことと実施状況がチェックできる「採用マーケティング浸透度チェックシート」を作成しました。それぞれを3段階で評価したうえで、総得点の状況から、浸透度合いがチェックできるようになっています。

- 採用の方針が、経営戦略・事業戦略と紐づけている

- 採用マーケティングの定義や役割が言語化されている

- 解決すべき採用課題が優先順位付けされている

- 対象とする職種やポジションが明確になっている

- 現実的な人物像が定義されている

- 採用市場の規模や動向を把握している

- 社員へのアンケートやインタビューを実施している

- 現実的な魅力が定義され、一貫して使われている

- 採用競合に対する自社の優位性が明確になっている

- アクションに優先順位が付けられ、ロードマップ化されている

- 採用プロセスをデータ化し、分析や改善をしている

- 言葉に徹底的にこだわってコンテンツを作っている

それぞれを3段階で評価して採点することで、採用マーケティング力がどのレベルにあるかが、簡単に把握できるようになっています。

- 浸透レベルA(25-36点)

- 浸透レベルB(13-24点)

- 浸透レベルC(0-12点)

それぞれのチェック項目と採点基準について、解説します。

チェック1. 採用の方針が、経営戦略・事業戦略と紐づけている

「良い人がほしい」「現場が人が足りなく困っている」という、現場最適で採用活動を進めると、経営や事業の優先度と乖離した採用活動になってしまいがちです。マーケティングも採用も、すべての課題は経営課題、事業課題と密接に繋がっているはずです。経営や事業として何を解決したいか?そのためにどういう人が何人必要か?ここからブレイクダウンして採用計画を立てることで、採用の目的が経営戦略や事業戦略と紐づき、優先順位付けがはっきりし、推進力をもって進められるようになります。

関係するマーケティング思考:

- 目的志向

採点基準:

- 1点:定義されていない

- 2点:一応定義はされているが、あまり浸透していない

- 3点:しっかり定義されていて、チームに浸透している

チェック2. 採用マーケティングの定義や役割が言語化されている

記事内で繰り返しお伝えしたように、マーケティングには様々な解釈があり、正解はありません。アカデミックな解釈に従うことが重要なわけではなく、マーケティングの考えを応用し、自社の採用課題を解決することです。そのためには、「私たちにとっての採用マーケティングはこれ」というのを定義し、採用チーム内での認識を合わせましょう。「採用マーケティング」という言葉に踊らされず、解決のヒントに繋がり有意義な議論ができたり、迷いなく実行できる状態が作れるようになったりします。

関係するマーケティング思考:

- 言語化志向

採点基準:

- 1点:定義されていない

- 2点:一応定義はされているが、あまり浸透していない

- 3点:しっかり定義されていて、チームに浸透している

チェック3. 解決すべき採用課題が優先順位付けされている

採用課題とはマーケティングゴールにあたるものです。これは①母集団の形成、②選考プロセスの改善、③内定辞退の回避、④コストの最適化、⑤活動の効率化、⑥潜在層への訴求と、6つに分類できます。多くの企業は複数の採用課題を抱えていますが、すべてを一気に解決しようとすると、活動全体の効果が減退しかねません。どの採用課題がボトルネックで、どういう順番で解決していくか、必ず優先順位をつけていきましょう。

関係するマーケティング思考:

- 傾斜配分思考

採点基準:

- 1点:採用課題の優先順位が決まっていない

- 2点:一応優先順位はあるが、あまり意識せず活動している

- 3点:優先順位付されていて、優先度の高い採用課題から動いている

チェック4. 対象とする職種やポジションが明確になっている

マーケティングでいう、セグメンテーションやターゲティングに近い項目です。同じ企業であっても、職種が異なると、訴求する魅力からコミュニケーション方法までガラリと変わるのが採用の特徴です。そのため、募集職種とひとまとめに検討するのではなく、職種やポジションなどに細かく分類(セグメント)し、どの職種・ポジションを今回の採用活動の対象にする(ターゲティング)かを、明確にしましょう。

関係するマーケティング思考:

- 分解思考

採点基準:

- 1点:明確になっていない

- 2点:一応明確になっているが、あまり意識せず活動している

- 3点:明確に定義されていて、チームに浸透している

チェック5. 現実的な人物像が定義されている

マーケティングにおいて、精度の高いWHO(顧客像)の設定は不可欠ですが、それは採用も同じです。人物像(ペルソナ)が「コミュニケーション能力が高い人」「チャレンジ精神がある人」のような解像度の低いものだと、メッセージから選考基準まで、すべてが曖昧になります。一方で具体的すぎると、せっかくマッチする人を見送ることにもなります。現実的な人物像の設定は、抽象と具体の間にあり、適度に明確で適度に曖昧です。

関係するマーケティング思考:

- 個と群の視点

- 顧客起点(求職者起点)

採点基準:

- 1点:人物像がはっきり定義されていない

- 2点:人物像は定義されているが、現実的か疑問が残る

- 3点:人物像が定義され、採用活動で役立っている

チェック6. 採用市場の規模や動向を把握している

マーケティングにおける数字目標は市場規模の算出からスタートしますが、採用の考え方も同様です。「今年は10名採用」と勇ましく目標を立てるのはいいですが、本当に10名も採用できるのでしょうか。市場に存在する求職者の数、実際に接点を持てる人の数を把握しないと、実現可能性の高い、現実的な計画が立てられません。調査資料などを参考に、どのくらいの人とどのくらいの確率で出会えるのか、現実的な基準を見極めて臨みましょう。

関係するマーケティング思考:

- 個と群の視点

採点基準:

- 1点:市場規模を把握していない

- 2点:市場規模は曖昧に把握しているが、現実的な計画に落ちていない

- 3点:現実的な市場規模予測に伴い、計画が立てられている

チェック7. 社員のアンケートやインタビューを実施している

顧客(WHO)を解像度高く把握し、顧客起点で考え抜くことが、マーケティングの成否を左右すると言っても過言ではありません。採用においても同様で、何事も求職者起点で考えることが成功のカギであり、そのために必要なのが「リアルな求職者の声を知ること」です。特に重要なのが、元求職者であり、会社の内情も知る社員に話を聞くこと。彼らへのインタビューやアンケートこそ、求職者起点になるための、もっとも効果的な取り組みです。

関係するマーケティング思考:

- 顧客起点(求職者起点)

採点基準:

- 1点:まったく実施していない

- 2点:時々実施しているが、有効に活用していない

- 3点:きちんと実施し、有効に活用している

チェック8. 現実的な魅力が言語化され、一貫して使われている

働く魅力とは、マーケティングのWHO/WHAT/HOWにおける、WHATに相当する要素です。職種や人物像を定義しても、それに対して適切な魅力の訴求ができなければ、求職者に関心を持ってもらうことはできません。この魅力は、企業の独りよがりであってもいけません。社員のリアルな声を聞いたうえで、求職者起点で考えた時に、どんな魅力を提示するのが、求職者のニーズやインサイトを捉えるのか、という観点が必要です。

関係するマーケティング思考:

- 顧客起点(求職者起点)

- 言語化志向

採点基準:

- 1点:まったく言語化されていない

- 2点:一応言語化されているが、徹底されていない

- 3点:きちんと言語化し、一貫して使われている

チェック9. 採用競合に対する、自社の優位性が明確になっている

ブランド力が高い企業を除き、ほとんどの企業は他社との比較を避けられません。しかも、「働く」というのは普遍的な行為であるため、業種業界を問わず様々な企業が競合となります。競合対策が甘いと、せっかく内定を出しても他社に流れていってしまいます。「採用競合と比べられたときに自社の魅力をなんと伝えるか?」という準備が必要です。どこが採用競合かは、まずは社員に聞いてみるといいでしょう。

関係するマーケティング思考:

- 競争優位思考

採点基準:

- 1点:採用競合が設定されていない

- 2点:採用競合は設定しているが、自社の優位性は明確でない

- 3点:採用競合を設定し、自社の優位性も明確にしている

チェック10. アクションがロードマップ化されている

母集団形成、潜在層向け広報、選考プロセス見直し、面接の見直し、スカウトの管理、適切な媒体選定、紹介会社とのやり取り、ATS導入、競合対策、内定辞退の回避…。現代の採用活動において、やるべきことは無数にあるため、施策に振り回されて疲弊する採用担当が後を絶ちません。限られたリソースを期待薄な施策に割り当ててしまわないよう、常に優先順位を明確に付けていきましょう。

関係するマーケティング思考:

- 分解思考

- 傾斜配分思考

- 時間軸の視点

採点基準

- 1点:アクションの洗い出し自体をせず、飛びついている

- 2点:アクションを整理はしているが、ロードマップまで落としていない

- 3点:アクションを整理してロードマップ化し、計画的に活動している

チェック11. 採用プロセスをデータ化し、分析や改善をしている

人を扱い個別性も高い採用において、定量的な証明のしにくさが常にありますが、だからといって経験則や感覚だけで活動すると、見当違いなことに時間をお金を使ってしまいかねません。最低限、プロセスの推移を時間軸に合わせて数値化し、チャネルや職種別に分類しましょう。これを前年と比較したり、異なる職種間で比較したりするだけで、改善のヒントが得られます。また改善の手を打ったら、必ず数字と見比べて、効果を検証しましょう。

関係するマーケティング思考:

- データドリブン

- 分解思考

- 時間軸の視点

採点基準:

- 1点:採用プロセスをデータ化していない

- 2点:データ化はしているが、採用活動にうまく活かせてない

- 3点:採用活動において、データで意思決定するのが日常茶飯事である

チェック12. 言葉に徹底的にこだわってコンテンツを作っている

採用における条件や働く魅力は、写真や動画だけで明確に伝わることはありません。人は言葉から具体的な情報を得て、言葉で魅力を感じ、言葉で意思決定します。その意味で、言葉の精度は、採用活動の成否に重要な影響を与えます。募集要項、採用サイト、採用デック資料、採用オウンドメディア、スカウトメール、SNSの投稿、面接での一問一答、すべての言葉へのこだわりが、求職者に伝わる質や速度を変えていきます。

関係するマーケティング思考:

- 言語化志向

採点基準:

- 1点:言語化へのこだわりが低い

- 2点:言語化にはこだわっているが、質が低い

- 3点:言語化にこだわり、質が高いメッセージを出せている

マーケティングの参考書籍

最後に、マーケティングについての知識を得る上での参考書籍をご紹介します。2025年9月現在、「採用マーケティング」そのものを紹介した書籍は存在しませんが、マーケティングについては数えきれないほどの書籍が発売されています。名著と呼ばれているものも多いです。

採用マーケティングとは、何かの正解があるわけではなく、基本的にはマーケティングの知識の応用なので、マーケティングの書籍からインプットするのが近道と言えるでしょう。気になった書籍から手に取ってみてください。

マーケティングを学んだけれど、どう使えばいいかわからない人へ(西口一希)

P&G、ロート製薬、ロクシタン、スマートニュースなどなど、数々の企業でマーケティングを実践し、現在も多くの企業を支援している西口一希さんの書籍はどれも読みやすく、偏りもなく、オススメですが、採用マーケティングへの応用のしやすさと言えば、断然こちら。元々はマーケティングを実務に落とし込めない人向けの書籍ですが、実務転用するための考え方は、採用に転用する上での考え方と直結しているものが多く、かなり参考になります。

マーケティング思考(山口義宏)

マーケティング育成ツール『グロースX』の元COOで、現在もインサイトフォース社の代表として様々な企業のマーケティング支援をしている山口義宏さんの一冊。書籍タイトルのように、マーケティングの「思考法」を教えてくれている本で、やはりマーケティングを採用に転用する上での勘所を理解するのに最適です。

グロービスMBAマーケティング(グロービス経営大学院)

マーケティングの概要を網羅的で客観的で、できるだけコンパクトにまとめた書籍と言えば、こちらがオススメ。教科書的で体系的にまとまっています。

コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版

こちらもマーケティングの世界では教科書として絶大なる信頼を得ている書籍。ただ、内容が多岐に渡り非常に分厚いので、上級者向けではあります。私自身は、通して読むというより、マーケティング上の問題課題にぶち当たった時に、該当する章を読む、というような使い方をしています。

THE MODEL(福田康隆)

オラクル、セールスフォース、マルケト、アドビなどの外資企業のセールスを長らく経験されてきた福田康隆さんのマーケティング本としては大ヒットの書籍。セールスフォースが提唱するThe Modelとはまた少し違うものですが、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスという切り口からBtoBマーケティングを理解する上では、これ以上はないと言える一冊です。

ブランディングの誤解(西口一希)

ブランディングの書籍もたくさん出版されていますが、個人的には最も偏りなく、客観的かつ公平な視点で書かれたこちらが一番オススメです。内容もさすがの西口さんでとても分かりやすく整理されています。

ブランド戦略論(田中洋)

こちらも上級者向けという感じですが、ブランド研究で有名な田中洋さんの書籍。体系的&網羅的という意味では右に出る書籍はないかもしれません。ブランディングには様々な捉え方をする流派のようなものがありますが、それらを俯瞰的に客観的に扱っているのも良いです。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています