株式会社ヌーラボ(以下、ヌーラボ)は、「創造を易しく 楽しくする」をミッションに掲げ、チームの働き方を支えるクラウドサービスを開発・提供しています。同社はソフトウェアエンジニアリングを基盤に事業を展開しており、「Backlog」をはじめとするプロダクトは国内外で幅広く利用されています。

ヌーラボが採用サイト制作に踏み切った背景には、2025年以降の採用強化の流れがあります。さらなる事業拡大を目指し、エンジニア職に加えてマーケティングやセールスといったビジネス職の採用も急務であり、採用施策の基盤としての採用サイトが必要不可欠でした。

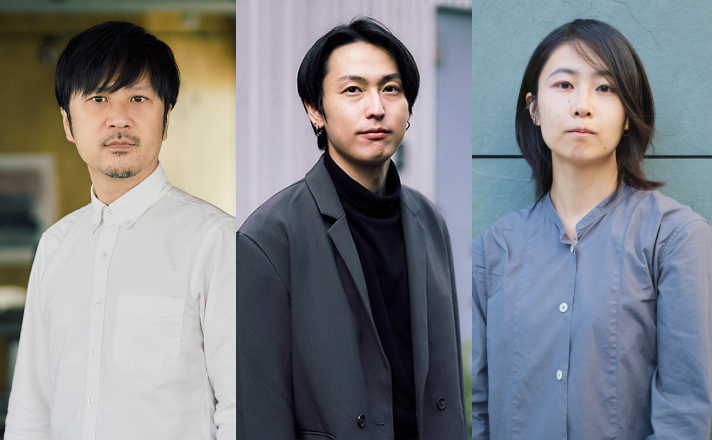

今回ベイジは、戦略立案・デザイン・コンテンツ制作・開発までをご支援しました。本記事では、プロジェクトメンバーの澁谷さん・小谷さん・古賀さんのインタビューを交えながら、サイト制作の舞台裏と成果を紹介します。

- プロジェクト

- 採用サイトリニューアル

- 制作期間

- 2024年11月~2025年4月

- 業種

- 情報・通信業

- 対象

- 採用サイト

課題

- 各媒体に採用情報が分散しており、情報が取得しづらかった

- 古い情報が混在し、最新の情報が正しく伝わっていなかった

- 働く環境の魅力は伝わりやすかったが、「働きがい」が見えづらかった

- エンジニア職の技術力やカルチャーが伝わっていなかった

解決策

- 採用サイトを新設し、情報を一元化

- これまで公開していなかった評価制度やキャリアパスを掲載

- 各職種の業務内容や魅力を深堀りした職種紹介ページを作成

- エンジニア特化のコンテンツを作成し、カルチャーや知見の高さを訴求

- デザインに社員の顔やプロダクトカラーを取り入れ「ヌーラボらしさ」を表現

効果

- 訪問者数(総ユーザー数)は約6倍、訪問数(セッション数)は約6.6倍に増加

- 事前にサイトを読み込む求職者が増え、面談の質が向上した

- 採用管理システムの募集要項とサイトを連動させ、募集要項の運用が効率化

- プロダクト名とセットで企業名が想起されるようになった

プロジェクト前の課題

ヌーラボの魅力のひとつに、社員の情報発信が盛んなことが挙げられます。テックブログやnote、SNSなど複数の媒体で個性豊かな発信が日々行われていました。しかし、その情報量の多さが、採用活動や採用広報の観点では、逆に課題にもなっていました。

一番の課題は、情報を集約する採用サイトが存在せず、求職者は複数の媒体から断片的に情報を集めるしかなかったことです。また、古い情報も混在していたことにより、求職者が正しい情報にたどり着きづらい状態だったのです。

このような情報の偏りにより、リモートワークや福利厚生といった「働きやすさ」ばかりが強調され、実際の魅力である成長機会や技術力、働きがいが十分に伝わっていませんでした。その結果、面談の場で基本説明に時間を割かざるを得ず、面談担当者にとっても大きな負担となっていたのです。

リニューアルの方針:求職者の不安を起点にした採用サイト

こうした課題の背景にあったのは、求職者の不安に応える情報が整理されていないことでした。

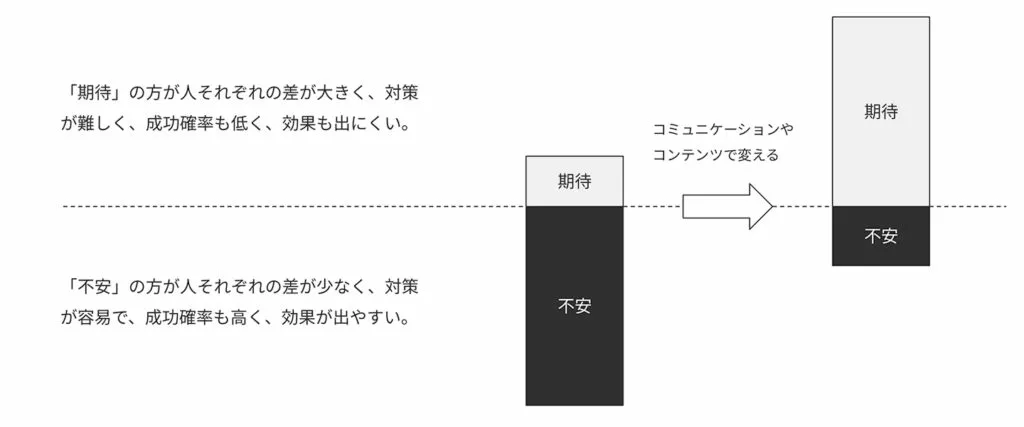

求職者が企業に関心を持つときには、「ここで成長できそう」といった期待と同時に、「入社して後悔したくない」などの不安も抱えています。期待は人によってバラバラですが、不安は共通点が多いことが特徴です。そのため、まずは不安に応えるコンテンツを用意することが、求職者の安心にもつながります。

しかし、当時は情報が複数の媒体に散らばっていたため、こうした不安に答える情報に求職者がたどり着きにくい状況でした。実際にヌーラボ社内で実施したアンケートやインタビューでも以下のような声が多く挙げられました。

| 入社前に不安に感じたポイント上位5項目 |

|---|

| ・給与や評価制度が不明瞭 ・メンバーの人柄や人間関係が分かりづらい ・仕事・事業内容が分かりづらい ・知識や経験を本当に活かすことができるのか? ・やりがいを感じられるのか? |

そこで、これら求職者の不安点に先回りするコンテンツを用意することを方針としました。

①「給与」「キャリアパス」など

これまで公開していなかった情報をオープンに

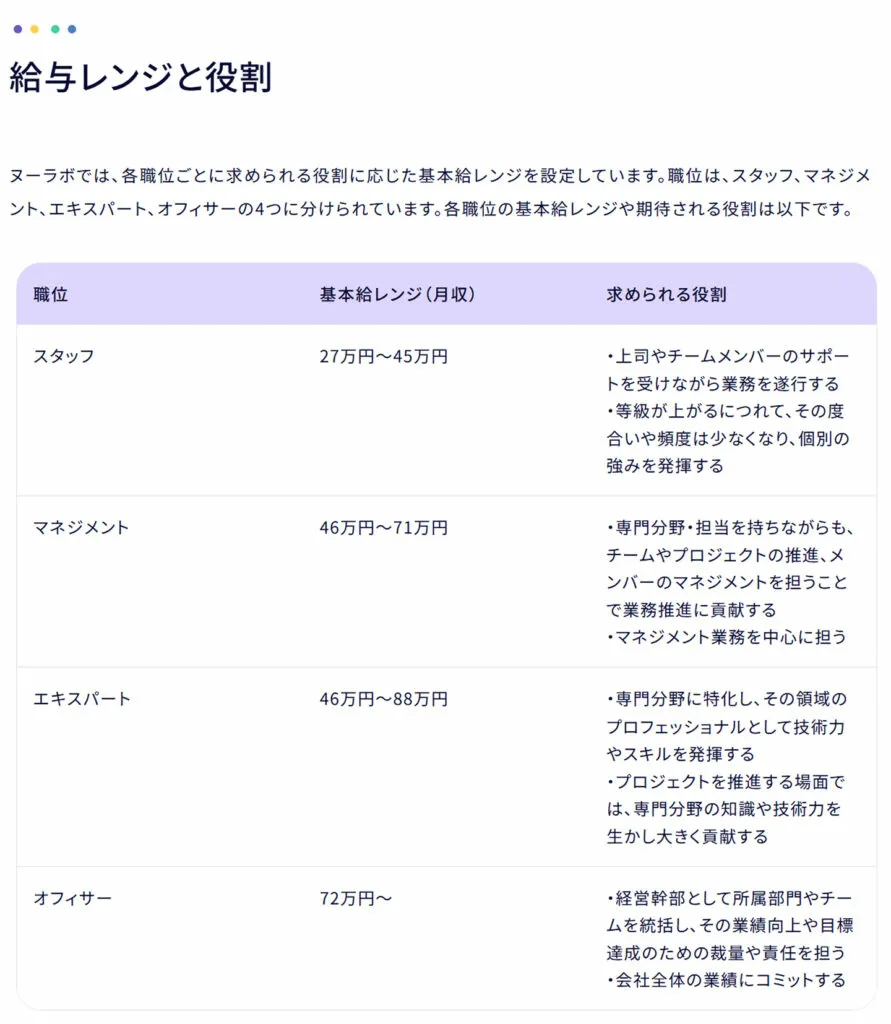

「給料はいくらもらえるのか?」「本当にスキルが身につくのか?」といった不安は、アンケートでも上位に挙がる求職者の関心事です。しかし、これらの情報は、競合と比較されるリスクや社員の誤解につながる懸念が大きいという理由で、これまで社外に公開されていませんでした。

特に「給与・評価制度」に関しては、公開可否についてヌーラボ社内でも慎重に調整いただきました。ベイジとしては、過去の経験からもこれらの情報公開は必須と考えており、アンケートの結果などを例に出しながら提案しました。結果、提案を理解いただいたうえで、公開に踏み切ることに。職位ごとの下限〜上限額まで具体的な情報を掲載したコンテンツとなっています。

キャリアパスの整理も同じく難易度が高い項目でした。部署ごとにキャリアの描き方が異なるため、共通のコンテンツとしてどのようにまとめるかが難しいポイントでした。そこで社員へのヒアリングを複数回行い、実際のキャリアの歩みや社員の声を収集。最終的に、マネジメント層やジェネラリスト層など複数の進路を示した骨太なコンテンツに仕上がりました。(成長とキャリア形成ページ)

②働く姿をリアルに想像できる

約8,000字に及ぶ部門・職種紹介

「具体的な仕事内容が分からない」という声は、社員ヒアリングでも繰り返し挙がった課題です。業務内容が見えにくいままでは、求職者は「自分の望む仕事内容なのか?」と不安を抱き、途中でページを離脱してしまう可能性があります。

そこでベイジからは、部門・職種ごとにページを設け、求職者の個別の不安に応えるコンテンツを提案しました。制作にあたっては、マネージャー層・メンバー層を含む社員にヒアリングを実施。仕事内容やオンボーディング、キャリアパス、社員の声など、求職者が知りたい要素を最大10項目設定して網羅しています。最終的に、一部職種では8,000字を超える仕上がりになりました。

完成原稿を前に「ここまで長いと読まれないのでは」という懸念もありましたが、採用サイトはネット記事のように最初から最後まで読むものではなく、候補者が気になる情報をピンポイントで確認するケースが多いのが実態です。「情報を削って分散させるよりも、1ページに集約した方が候補者にとって分かりやすいサイトになる」このベイジの考えを共有しつつ、懸念点などを話し合った結果、このボリュームのまま公開することになったのです。

③技術力・知見の高さや成長環境を伝える

エンジニア特化のコンテンツ

仕事内容は部門・職種紹介ページで伝えられるようになりましたが、それだけでは「働きがいや魅力」まで十分に表現できません。特にエンジニアは、プロダクトを支える中核で注力職種でありながら、ボトムアップ文化や大規模運用で培った技術力・知見の高さといった魅力が外部に届いていなかったのです。

その課題の背景には、エンジニアの専門的な情報を「求職者に伝わる形」に変える難しさがありました。一般的にエンジニア向けの採用コンテンツは、プロダクトの仕組みといった技術の説明に終始してしまうことも多くあります。しかし、それだけでは、働きがいや成長のイメージに結びつきません。

そこでベイジは、単なる技術紹介にとどまらず「技術を通じてどんな経験ができるのか」に焦点を当てることを提案し、エンジニア特化ページを作成。社員ヒアリングを重ね、専門的な内容を「挑戦が形になるストーリー」「知見を活かして成長できる環境」として翻訳しました。

以下では、完成したコンテンツの一部を紹介します。

①ボトムアップ文化を伝えるコンテンツ

ヌーラボでは、現場の提案からプロダクトの機能が実装されるなどボトムアップの文化があります。そこで「技術トレンドとヌーラボ」ページを設け、提案が実際に形になるストーリーを紹介し、挑戦できる環境があることを伝えました。

②蓄積した技術力・知見の高さ

「ヌーラボ技術の裏側」ページでは、エンジニアがどのようにプロダクトを支えているかをエピソードを取り上げて紹介し、技術力・知見の高さを表現しました。また「エンジニア選考の流れ」ページでは選考に技術課題を取り入れている理由を記載し、技術を重視する姿勢を伝えています。

④社員の雰囲気やプロダクトが伝わる

遊び心あふれるデザイン

求職者の不安に応える工夫は、コンテンツだけでなくデザイン面でも行っています。特に「働く人の雰囲気が分からない」「事業がわかりづらい」といった課題は、言葉だけでなくビジュアルとしても補足できると考えたためです。

デザイン制作は、今回もっとも議論を重ねたフェーズです。当初ベイジからは「情報整理に振り切ったシンプルなデザイン」を提案しました。採用サイトでは、まず正確に情報が伝わることを最優先にすべきだと考えたからです。しかし議論を重ねる中で、「これではヌーラボらしさが十分に伝わらない」という声が挙がりました。

そこでベイジからは「シンプルさをベースにしつつ、ヌーラボの個性をどう表現するか」という視点で改めて提案。両社で「ヌーラボらしさとは何か」を話し合い、最終的に「働くことそのものをポジティブで楽しい体験に」というテーマを定めることに。プロダクトづくりにもカルチャーにも通底するヌーラボのミッション「創造を易しく 楽しくする」とも紐づくテーマとなりました。キーワードとなったのは「人の温かさ」「遊び心」です。

サイトの顔とも言えるトップページには、メンバーの顔やヌーラボのキャラクター「ヌーマン」を散りばめ、賑やかでポップな雰囲気に仕上げています。また、「ヌーラボ=BacklogやCacooの会社」という認識が十分に浸透していなかった課題に対しては、各プロダクトのブランドカラーに近い色やロゴを活用。自然に事業を想起できるよう工夫しました。

リニューアル後の効果:訪問者数・訪問数が約6倍に増加

2025年4月の公開から5カ月が経過し、採用サイトには着実な変化が見られています。数値面では、旧サイト(2024年5月〜9月)と新サイト(2025年5月〜9月)の同期間を比較すると、訪問者数(総ユーザー数)は約6倍、訪問数(セッション数)も約6.6倍に増加しました。

旧サイトが1ページ構成だったのに対し、新サイトは約60ページに拡充されたこともあり、単純なページ数の増加だけでなく、検索・SNS経由など外部チャネルからの流入が大幅に増えたことが要因と考えられます。情報が整理されたことで、求職者が自分に必要な情報を見つけやすくなり、結果的にアクセス全体が増加することとなりました。

また、事前にサイトを読み込む求職者も増え、面談の質も変化しています。そのような定性的な効果や運用面に関して、ヌーラボプロジェクトメンバーの皆さんにも所感を伺いました。

古賀さん:

以前の面接では、基本的な業務紹介や情報訂正に時間を使うことも多く、会社の魅力を十分伝えられないもどかしさがありました。今は、カジュアル面談でも専門的な質問が増えていて、候補者が事前にサイトを読み込み、踏み込んだ質問を準備してきているのだと感じます。理解度が高い状態で会話できるので、ヌーラボの魅力をより具体的に伝えることなどに時間を使えるようになり、面談の質が大きく変わったと感じます。特に職種紹介ページについては、求職者の方からも「ここまで詳しく書かれているのは珍しいですね」と声をかけていただくことも多いです。

澁谷さん:

採用サイトをきっかけに、会社とプロダクトがきちんと結びついて伝わりつつあると感じます。新入社員からは「Backlogを作っている会社だと知って応募した」という声も出てきており、これまでの「プロダクトは知っていても会社は知らない」という課題が解消に向かっていると実感します。プロダクトを通じて、会社への興味が喚起されるという良い流れが生まれ、企業ブランドの認知度アップに貢献できていると思います。

小谷さん:

運用面でも効果が出ています。採用サイトができる前は、採用管理システムの募集要項とは別に、コーポレートサイト上にも募集要項を作らないといけませんでした。採用サイトができた今は、採用管理システムの募集要項をそのまま採用サイトでも使えるようになったので、募集要項の更新がスムーズになりました。

サイトリニューアルの裏話

ここからは、改めてヌーラボのプロジェクトメンバーである小谷さん・古賀さん・澁谷さんのインタビューをご紹介します。サイト制作の苦労や学び、今後の展望などを中心にお話いただきました。

「気になることは妥協せず議論」が納得感につながった

― まずプロジェクトを振り返ってみて、いかがでしたか?

澁谷さん:

全体を通して、こちらも熱を込めて細かい意見や懸念を伝えましたが、そのたびにベイジさんが意図や狙いを丁寧に説明してくださったのが印象的でした。また、こちらの意見に対してなんでも「YES」というわけではなく、プロとしての考えを貫いてくれたのも心強かったです。とことん議論できたおかげで、納得のいくサイトに仕上がったと思います。社内からも「採用サイトにとどめておくのは惜しいくらいに丁寧に作りこまれていて、素晴らしいクオリティとボリュームだ」と好評の声があがっています。

古賀さん:

自分たちではコンテンツにするのが難しい部分を、言語化いただけた点がよかったです。例えば、以前から「エンジニアの知見はもっと外に伝えるべきだ」と思っていましたが、専門的な内容も多いため「どのようにページを構成すれば求職者に伝わるか」が難しく手が止まっていました。

今回のプロジェクトで、情報の棚卸しから構成の設計、表現の整理まで伴走いただけて、充実したコンテンツに仕上げることができました。

澁谷さん:

特に印象に残ったのはコンテンツ制作ですね。各ページが非常にボリューミーで、特に職種紹介ページは8,000文字と大規模なページになりました。当初は「ここまで文字が多いと読まれないのでは」と不安でした。また、プロダクト情報などは複数ページに重複して掲載される点も気になっていました。

しかし、その不安を率直にお伝えしたところ、ベイジさんから「情報を分けて複数ページを行き来させるより、1ページに求職者が欲しい情報をまとめた方が親切だ」と説明を受けて納得し、ボリュームのある1ページとして公開することに決めました。

小谷さん:

結果的に、効果を実感できていますよね。実際に、候補者からは「分かりやすい」「内容が充実している」という声をいただいていますし、面接に出てくれる各部署のメンバーからも「候補者がサイトを読み込んできている」との嬉しい声も届いています。

― デザインに関してもかなり議論を重ねましたが、いかがでしたか?

澁谷さん:

デザインは初案から一度大きく方向転換しましたよね。最初に提案いただいたデザイン案は、情報整理に特化し、左側に大きなナビゲーションを置いた構成でした。ただ、分かりやすさはあるものの、ヌーラボらしさを表現するには少し堅すぎる印象だったんです。

社内からも「もっと親しみやすさや遊び心を出した方がいいのでは」という声が多くあり、そこからベイジさんとの議論を重ねました。たとえば「プロダクトカラーをどこまで使うか」といった細かい部分まで話し合い、単に賑やかにするのではなく“働く楽しさ”を表現する方法を模索しました。

最終的に人の顔やプロダクトカラーを使用した今のデザインに落ち着き、社内からも「ヌーラボらしさが伝わりやすくなった」と好評の声があがっています。

コアコンテンツができたことで、面接から募集要項まで幅広く活用

―完成したサイトは、実際にどのように活用していますか?

古賀さん:

エンジニア特化のページは、募集要項にリンクを設置して活用しています。専門的な内容もまとまっているため、ゼロから説明文を考えていた以前と比べると、どのように説明するかを考える手間が少なくなりました。

また、「エンジニア選考の流れ」ページはカジュアル面談でもよく使っています。技術課題についてひとつのページに整理されているので、その場で画面を見せながら説明できて便利です。

小谷さん:

「給与と評価制度」ページは、これまで社外には出していなかった情報で、社内でも公開可否の議論が起きた部分でした。でも、アンケート結果や面談での声もあり、求職者が最も知りたい情報だと分かり、思い切って掲載することにしました。今では面談で案内する場面も多く、採用活動にしっかり役立っていると感じます。

―今後、ベイジに期待することをお聞かせください。

澁谷さん:

組織のアップデートが頻繁にあるため、サイトの掲載情報がすぐに古くなってしまうのが悩みです。例えば新設部署の紹介記事を公開しても、数カ月後にはチーム体制や責任者が変わっていることがあります。だからこそ、年に一度は全体をまるっと見直すような仕組みを整える必要がある。そこをお手伝いいただけると嬉しいです。

小谷さん:

今後は求人媒体やオファーレターなどでもサイトの文章を活用し、どこから見ても一貫性のある情報を届けられるようにしたいです。リファラル採用や採用広報の取り組みにも、もっと役立てていけると思っています。ベイジさんにはそうした採用活動全体に対しても知見をお貸しいただけると嬉しいです。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています

_ver.0-1024x538.jpg)