ここ数年、私たちベイジには新卒・中途問わず多くの企業から採用課題の相談をいただく機会が増えています。

その際に必ずといっていいほど目にするのがRFP(Request for Proposal:提案依頼書)です。いわゆる「私たちの要件はこれなので、これに沿って採用サイトの提案をお願いします」といったものです。

ですがRFPに書かれた通りにサイトを作っても、本当にこの企業の採用課題を解決することにつながるのだろうか?と疑問に思うことも多々あります。

この記事ではなぜ私たちがそのように感じるのか、本来RFPに盛り込むべき内容はどういったものなのか、人事・採用担当の方が採用サイトのリニューアルを検討するときにまとめるRFPについて、自社の経験を踏まえて本当に必要と思う内容について解説します。

なお、最後に「これが採用サイトのRFP完成版!」私たちが作った採用サイトのRFPテンプレートも作っているので、直近で採用サイトの制作予定・RFPの制作予定がある方はダウンロードしてご活用ください。

採用サイトのRFP:よくある間違い

人事・採用担当の方は、採用サイト制作のRFPにどんな項目をまとめていますか?

採用サイトのRFPというニッチトピックについて、おそらく担当者同士で話し合う機会は少ないように思います。そこで私たちがこれまで目にした採用サイトのRFPから「共通する項目」について下記にまとめました。多少の差はあれど、多くの採用サイトのRFPが下記の項目で構成されているように思います。

- 採用サイトの提案依頼概要

- 新規制作またはリニューアルの意図、背景、目的など

- 必要なコンテンツ

- 職種紹介、社員インタビュー、福利厚生、企業文化など、掲載してほしい情報

- 競合サイト分析

- 同業他社やベンチマークにしたい企業のサイト分析や事例紹介

- スケジュール

- 制作開始から公開までのプロジェクトスケジュール

- プロジェクト体制

- 提案企業がどのようなチーム編成で制作を行うのか

- 金額の提示

- 「松竹梅」などの複数プランや、オプション別の費用感

一見するとそれらしい項目がきちんと網羅されているように見えます。ただ実際に採用サイトを制作する私たちからすると、内容に対して以下のような疑問がわいてきます。

- 目的を達成するために解決しなければいけない採用課題は何か?

- 採用課題が解決されたと定義するのは、KPIがどのように変化した場合か?

- 採用課題に繋がっている、求職者に対するコミュニケーションの課題はなにがある?

- 競合企業は「求職者が入社時に比較検討していた企業」が対象か?(事業やサービス上の競合をあげていないか?)

- 職種紹介で作るページの選定基準は?

- 社員インタビューで作るページの選定基準は?

- 直近で入社した人が入社したきっかけに、福利厚生や企業文化(そのほか企業側が掲載したい情報)がどれだけ影響を与えているか?

- 必要なコンテンツで決まっているページ・コンテンツの選定基準は何か?(すでに職種などは指定されているのか)

- 松竹梅と異なる金額を把握したい理由はなにか?

もちろん企業によっては「そこも含めて提案するのがあなたたちの仕事では?」と考える方もいるでしょう。事実わたしもヒアリングをする中で、似たような趣旨のコメントをいただいた経験があります。

しかしRFPの本来の目的は「提案内容のブレをなくし、良い制作会社を見極めやすくすること」です。そのためには、「プロジェクトのゴールを達成するための指示・要件を具体的かつ簡潔にまとめる」ということが必要条件になります。

採用に貢献する有意義なプロジェクトにするためには、データや情報をもつ人事部・採用担当の方が現状分析を行い、それを踏まえて方針を明確にすることが不可欠です。具体的な解決策を考えられる支援側の企業も、そもそものゴールや解決するべき課題の認識そのものが誤っていては、一見優れているように見えるデザインやコンテンツも的外れなものとなり、採用課題の解決は困難だからです。

RFPは、採用課題解決の指針を立てて提案方針を絞り込むことがその役割ですが、目にするRFPの多くが自由度が高すぎるがゆえに、結果的に本来の役割を果たしていないものが多いように感じます。この自由度の高いRFPによって、制作会社側は各自の考え方やフォーマットで提案を行うため、横並びでの比較がしにくくなります。結果、「ビジュアルが一番いい」「価格が一番お得」という、本当に大事なのはそこなのか?というポイントを過剰評価して、安易に制作会社を選んでしまうことも多いのではないでしょうか。

そうした事態を避けるためにしっかりとRFPを作りましょう、というのがこの記事の主旨です。

採用サイトのRFPに含めるべき内容

それでは採用サイト制作において、RFPに盛り込むべき内容を具体的に解説していきます。ここでは私たちベイジが実際に支援してきた企業様の例や、当社自身の採用サイト制作の経験を交えながら、ポイントを9つに分けてご紹介します。

- 採用課題とKPIについて

- 採用課題に繋がる、求職者に対するコミュニケーションの課題

- 1と2をふまえた採用サイトリニューアルの目的

- 対象職種

- 求職者が御社で働く際に得られる期待・メリット

- 求職者が御社で働く際に感じる不安・思い込み

- スケジュール

- 金額

- 過去に似た課題解決をした実績

ではなぜこの9項目が必要なのか、1つずつ解説をします。

1. 採用課題とKPIについて

まずは「採用課題の全体像」を整理し、その課題がどのような定量的な数字に表れているかを整理します。当然採用サイトをリニューアルをするということは、何かしら採用上の課題が顕在化したタイミングなのでしょう。その課題を採用指標と一緒に深ぼり、営業やマーケティングのように採用課題を定量化することが1つ目のステップとして大切です。

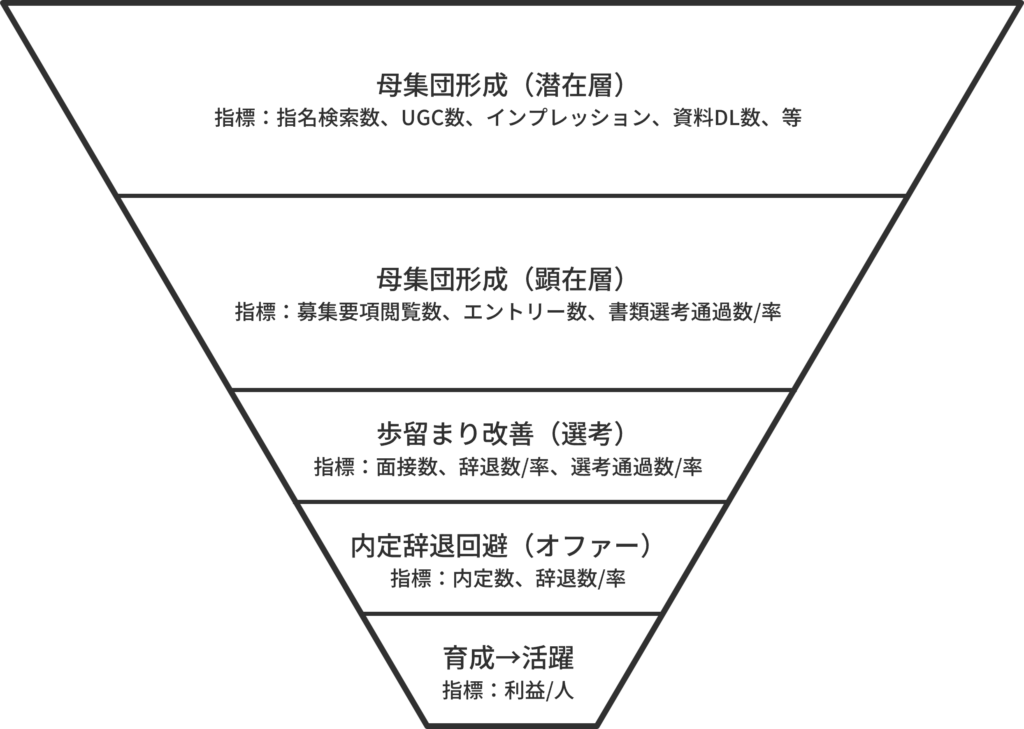

私たちがお客様にヒアリングをする際は、以下の採用ファネルに沿って採用課題を定量的に特定することから始めます。

- 現状の採用数・目標採用数

- 年間で何名採用したいのか? 新卒・中途の内訳はどうか?

- 採用プロセスのどこにボトルネックがあるのか

- 企業の認知度不足

- エントリー数の少なさ

- 面接辞退率の高さ

- 内定辞退の多さ

- 具体的なKPI

- 上記に付随して「企業の認知度」「エントリー数」「書類選考通過率」「内定承諾率」「入社後定着率」など、どの指標を改善したいのか

- KPIの現状と目標

- たとえば「エントリー数を月○件→月○件に増やしたい」「内定承諾率を○%→○%に上げたい」など

このように「自社が何の採用課題を抱えていて、それはどの指標が改善した場合に解決したと定義できるか」をはっきりさせることが、自分たちの現在の立ち位置を明確にします。また制作側にとってもサイトを通してどの指標を改善させるべきかが明確になるでしょう。

「母集団形成したいけど人が集まらない」といった課題であれば、そもそも採用サイトだけでの解決が難しい可能性が高く、いまは採用サイトの投資を見送りましょうと私たちからお伝えする根拠にもなります。最初に採用課題とKPIについて認識合わせを行うことは具体的なサイトの提案や、そもそもの投資の意義を検証するためにも重要な項目なのです。

RFP内での書き方例

「現在、月間のエントリー数が平均10件に留まっています。今回の採用サイトリニューアルでは、半年後に月間エントリー数20件を目指すことをKPIとします。そのために、企業認知度の向上と応募意欲を高めるコンテンツの企画を期待しています。」

2. 採用課題に繋がる、求職者に対するコミュニケーションの課題

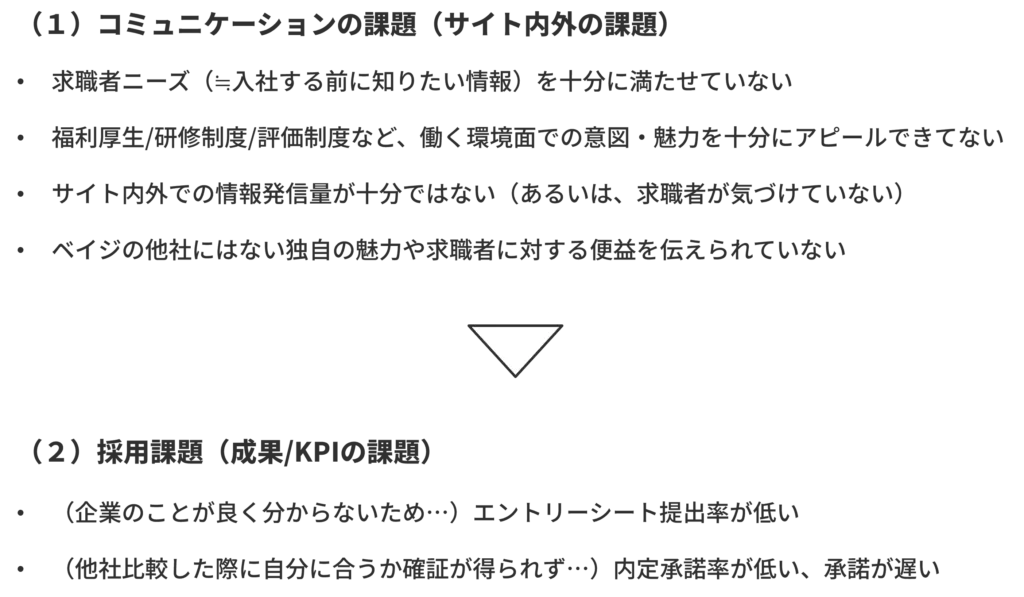

採用課題の背景をより深く掘り下げるためには、求職者とのコミュニケーションにどのような問題があるのかを明らかにする必要があります。お客様にRFPのヒアリングを行うと、しばしば採用課題とコミュニケーション課題を混同してコメントをいただくことがあります。例えば以下のような内容です。

(ベイジ)今回採用サイトのリニューアルを検討した背景や、現在の採用課題についてお伺いできますか?

(顧客)自社の魅力がうまく伝わっていないことです。福利厚生や研修など、自社で働くメリットが伝えられていないです

この会話例に出てくる「自社の魅力が伝わらない問題」は求職者に対するコミュニケーション上の課題です。コミュニケーションがうまくいかない結果、先述の採用課題に繋がっていると考えたほうが、体系的な課題の整理ができます。

そのため自社の魅力が伝わらないこと自体は採用課題ではなく、伝わらない結果エントリー数が伸びない・選考途中での辞退率が増える・面接で基本的な質問が相次ぎ質の低い面接に繋がっているなど、何かしらの採用課題に繋がっているはずです。

例えばこの企業の採用課題の1つに「エントリー数が増えない」が挙げられる場合、福利厚生や制度を伝えてもこの課題は恐らく解決しないのではないでしょうか。

というのも、エントリー数を増やすためには「会社の事業が分かる」「業務内容のイメージができる」「社風や環境が理解でき共感できる」といったようにいくつかの項目が求職者の中で明確にならない限り難しく、必ずしも「福利厚生・制度」が伝わっていないからと結論付けるのはいささかこじつけのように思います。

そのため採用課題を生んでいる背景として、現サイトや現状の採用活動にどのような課題があるかを整理することが、求職者に対するコミュニケーション課題を整理するのには有効です。制作会社もここで定義するコミュニケーション課題を解決するために採用サイトを制作するため、人事・制作会社双方の認識を合わせる意味でも特に重要な項目の1つといえるでしょう。

参考にいくつかコミュニケーション課題の具体例を記載しました。

- 企業のビジョンやカルチャーがうまく伝わっていない

- 求職者が「どんな会社かよく分からない」と感じる要因は何か

- 応募者が求める情報と、企業側が提示している情報に乖離がある

- たとえばエンジニア志望の場合、「技術スタックや開発環境をもっと知りたいのに掲載がない」といったケース

- “選考フロー”や“合否基準”の不透明さ

- どんな人物像を求めているのか具体的に伝わらないことで、エントリーや面接でのミスマッチが起きている

こうしたコミュニケーション上の課題を整理しておくと、サイト上でどんな情報やコンテンツが必要か、あるいは言葉遣いやデザインの方向性などを制作会社が具体化しやすくなります。

RFP内での書き方例

「現状、エンジニアからの応募が少ないのは、当社の技術領域やプロジェクトの実態が十分伝わっていないことが要因と考えています。今回のリニューアルでは、エンジニアが興味を持つ技術スタックや開発プロセスを具体的に紹介するページを充実させたいです。」

3. 1-2を踏まえた採用サイトリニューアルの目的

次に採用課題とコミュニケーション課題を踏まえて、採用サイトリニューアルの目的を明言しましょう。ここが不明瞭だと、制作会社は単なる見た目の刷新やコンテンツの数を増やすことしか提案できず、本質的な課題解決につながらない可能性が高くなってしまいます。いくつか例を挙げると下記のようなものです。

- 例:企業理解を向上させ、コンサルタント・エンジニア・ライターのエントリー数を増やす

- 例:競争優位の源泉である、クライアントワークの経験が豊富なコンサル職の採用数を伸ばす

ただ往々にして複数の目的を兼ねることケースのほうが実態は多いでしょう。そのようなケースでは目的の優先度を順位付けし、1番達成したい目的が分かるように書くと、当事者間同士で目的が共通言語化しプロジェクトが進めやすくなります。現実的に企業認知度を上げることは採用サイト単体では難しいと思いますが、解決したい課題が複数あっても優先順位が明確であれば、今回のプロジェクトでは何を解決するのか・公開後の支援で次に優先度の高い課題を解決するなど、中長期での取り組みを考えやすくなるためです。

一方でこの目的は、採用課題・コミュニケーションの課題・対象職種などほかの条件が明確であればその重要度は下がる可能性もあります。ただ、プロジェクトの方針を要約した内容ではあるので、ステークホルダーが多いプロジェクトにおいては目的がハッキリしていることは大切であることには変わりありません。

RFP内での書き方例

「上記の課題を踏まえ、今回のリニューアルでは“応募者の質と量を同時に高める”ことを最終目標に設定します。そのために、当社で働くコンサルタント/デザイナー/ライターの実際の働き方や、ベイジで得られる経験・キャリア上のメリットが伝わるようにしたいと考えています。」

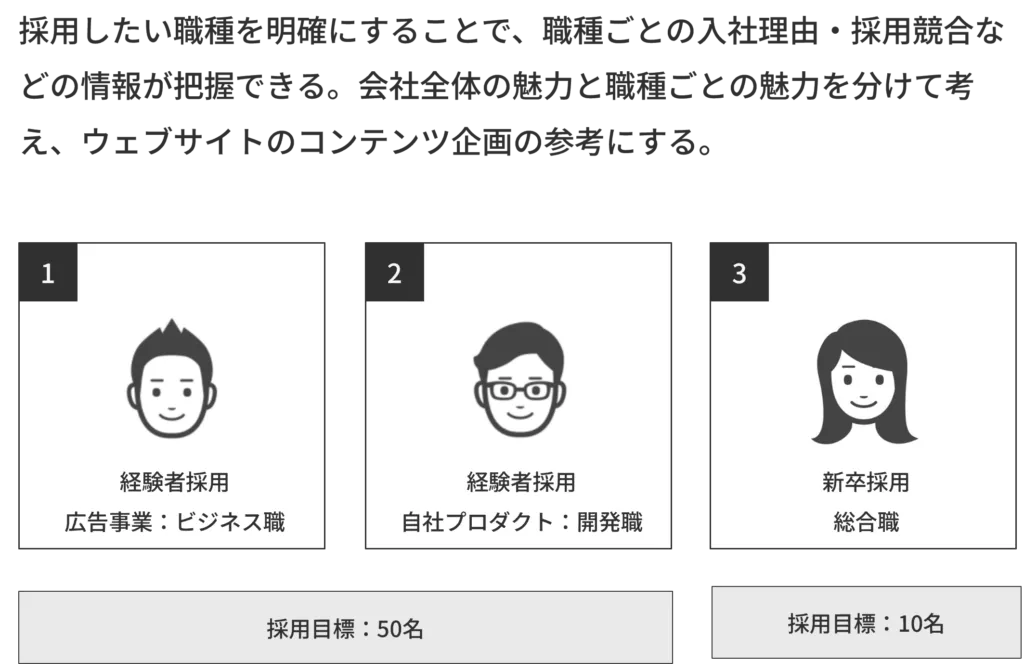

4. 対象職種

もしかすると、採用課題の整理の一環で特定の職種について言及することもあるかもしれませんが、実はRFPに最も抜けがちな項目の1つに「対象とする職種が明示されていない」ケースがあります。

総合職を一括採用するための新卒採用サイトであればまだしも、中途向けの採用サイト制作でも獲得するべき職種・その優先順位が明確になった状態でお問い合わせにくるお客様はそこまで多くありません。

この項目では採用サイトで特に注力して採用したい職種や、優先順位の高いポジションを具体的に示します。この項目がなぜ大事かというと、採用したい職種はサイト上のコンテンツ数に最も影響を与えるため予算や納期に与える影響度合いが最も高い項目の1つだからです。

具体的な業務内容を開示した「職種紹介」のコンテンツを含め、同僚になる可能性の高いチーム紹介のコンテンツや、座談会形式のコンテンツなども、採用したい職種の影響を最も受けやすいコンテンツの1つです。もちろん予算が潤沢にあれば優先順位をはっきりさせる必要性は薄いかもしれませんが、採用サイトにかけられる予算が多くない企業様においては、優先的にサイトに掲載するコンテンツを決めるためにも、採用したい職種ははっきりさせましょう。

また、ここでは「職種名」だけでなく、なぜその職種の採用が必要か、どれくらいの人数を採用したいのか、求める人物像は何かなど、少し踏み込んだ情報まで整理しておくと理想的です。

- 採用ニーズの背景

- 新規事業立ち上げのため、組織拡大のため、離職率のカバーのため等

- 採用目標数・採用時期

- 「来年度末までに5名」「今年度はシニアクラスを2名」など

- 人物像・必須スキル

- 経験年数や専門スキル、リーダーシップ、語学力など

RFP内での書き方例

「コンサルタント職を今期5名増員する計画です。理由としては、プロジェクト数の増加に伴い上流工程を担える人材が不足しているためです。求めるスキルは3年以上のコンサル経験or事業会社における同等の経験に加え、クライアントと直接折衝できるコミュニケーション能力を重視します。」

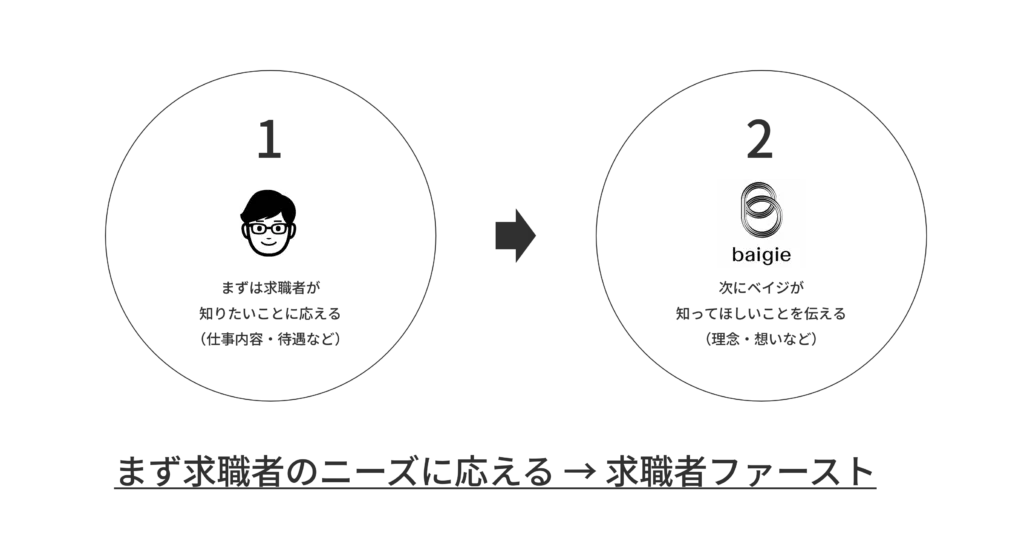

5. 求職者が御社で働く際に得られる期待・メリット

いわゆる「採用便益」や「キャリア上のメリット」を明文化するパートです。求職者にとって、御社で働くことがどんなプラス要素をもたらすのかを、多角的に洗い出すと良いでしょう。

お客様とお話をすると「この制度を知ってほしい!」「やりがいのある仕事について適切に理化してもらいたい」と熱意溢れる言葉をよく耳にします。その熱意・姿勢自体はとても素晴らしいですが、一方で求職者が知りたいことはなにか?と聞くと、急に口を閉じる方が多い印象をもっています。

私たちが日常的に商品を購入するときは、自分たちのニーズが満たしてくれる商品を選んでいると思いますが、採用においてもそれは同様です。求職者は「自分が得たい経験や環境がその企業にあるか?」をまずは把握したいと考えており、その要件が満たせた企業の中から具体的な選定が始まります。企業の独自性や魅力はこのタイミングでより強い力を発揮しますが、まずは求職者ニーズを把握するのが先決だと私たちは考えています。

ではどうすれば求職者ニーズを把握できるのでしょうか?

弊社がご支援する場合は対象職種ごと・新卒or中途などいくつかのセグメント分けを行ったうえで、直近数年以内に入社したかへのアンケートやインタビューを実施することが多いです。

入社前の選考途中の方に話を聞くのは難しいですが、今の社員も昔は求職者だったはずです。その記憶が鮮明な社員に対して採用のカスタマージャーニーを聞いて、どんな目的で会社選びを行っていかを聞くことが最も簡易的に求職者ニーズを満たすことに繋がります。以下は、その一例です。

- キャリアアップ・成長機会

- 「経営層と直接やり取りできる」「幅広いプロジェクトに携われる」など

- 社風・カルチャー

- 「風通しがよく、新しいアイデアを歓迎する」「リモートワークと出社が選択可能」など

- 待遇・福利厚生

- 「学習支援制度」「資格取得補助」「在宅手当」など

RFP内での書き方例

「当社のコンサルタント職は、少数精鋭の組織であるため経営陣と直接ディスカッションする機会が多く、他社にはないスピード感でスキルアップできる点が大きな魅力です。また、完全リモートワーク体制を整えており、働き方の柔軟性が高いのも特徴です。」

6. 求職者が御社で働く際に感じる不安・思い込み

ここが意外と見落とされがちですが「求職者が感じるかもしれない不安や、よくある誤解」を整理しておくことも非常に重要です。

- 不安の例

- 「自分のスキルセットでやっていけるか」「給与体系や評価制度が不透明なのでは?」

- 思い込みの例

- 「小規模な会社は福利厚生が整っていないのでは?」「未経験は応募しづらいのでは?」

- 「都合のいいことばかり書いてあるが、めちゃくちゃ働かされるのでは?」

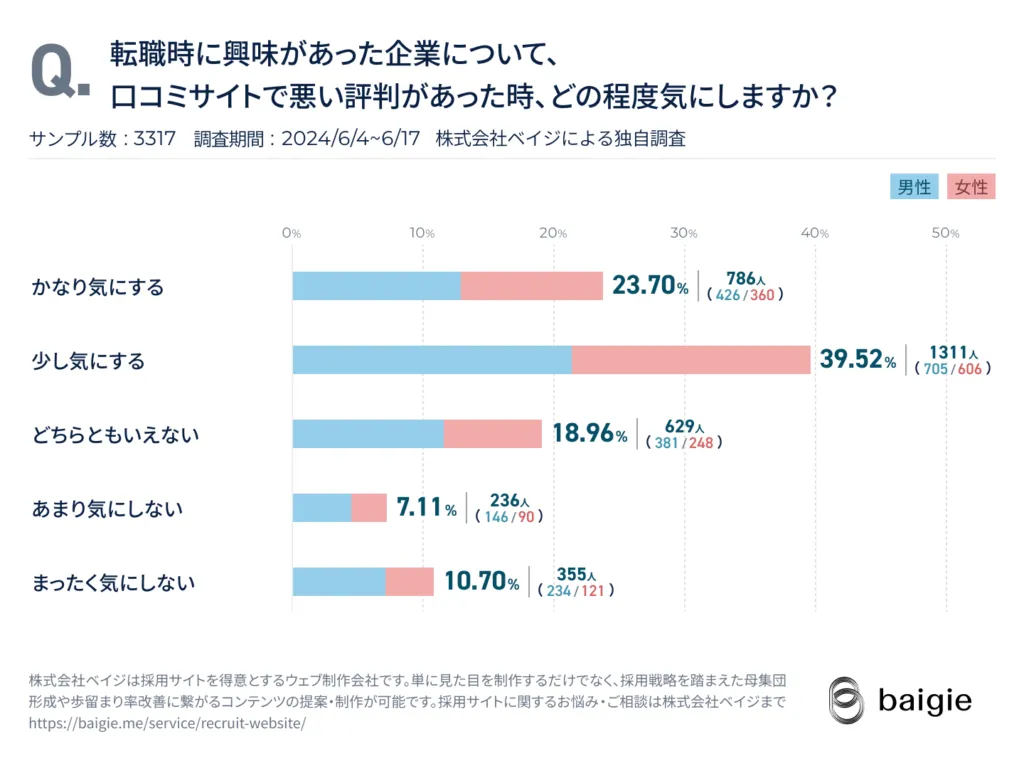

サイト上であらかじめこうした疑問に答えるコンテンツを用意すれば、求職者の観点でも疑念が払しょくできます。また、昨今では転職関係のサイトで企業の情報や口コミを目にする機会も増えています

その中に書いてあるすべてが事実かはさておき、一部の求職者にとっては不安を感じることもあるでしょう。そうした不安を解消する意味でも、しっかりと「そんなことはない」「こういう狙いや意図がある」という事実を伝えることが、求職者体験をより良いものにするはずです。

弊社が過去に実施した中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年度版)でも、悪い評判があったときに「かなり気にする」「少し気にする」と回答した人は全体の60%程度でした。半数以上の方が気にする以上、その点をサイト内外で払しょくするコミュニケーションの働きかけはあったほうがよいでしょう。

RFP内での書き方例

「当社はベンチャー企業というイメージから、“休みが取りにくい” “業務時間が長そう”といった不安を抱かれがちです。実際には有給消化率は90%以上で、残業も少ない職場環境です。一方でどうしても四半期を占めるタイミングでは言って忙しくなるもの事実です。この点をサイト上でしっかり説明して、一時忙しいことはあっても、常に残業し続けるといったイメージ・認識のギャップを埋めたいと考えています。」

7. スケジュール

RFPには、プロジェクト全体のスケジュールや制作期間の希望をなるべく詳細に書きましょう。曖昧なままだと提案側もリソース計画やタスク管理が行いにくいため、最終的に見積もりやプランも不透明になります。

- 制作開始時期・公開予定時期

- 「◯月に制作スタートし、◯月末には公開したい」など

- 発注〜納品までの大まかなステップ

- 例:要件定義→コンテンツ設計→デザイン→実装→テスト→公開

- 社内の承認フロー

- 「役員会議での確認が必要」「社内デザイナーのチェックが入る」など

RFP内での書き方例

「4月中に要件定義とワイヤーフレーム作成を完了し、6月末を公開目標としています。社内調整として、5月上旬に経営陣への中間報告が必要です。制作会社様には4月第1週からプロジェクトをスタートしていただきたいと考えています。」

8. 金額

見積もりや予算感は、RFPで必ずすり合わせたいポイントです。あくまで概算でもよいので、制作会社が「どのレベルの提案や仕様」を見込めるかを判断できる基準を示すと親切です。

- 全体予算の上限

- 「上限は◯◯万円まで」など

- 松竹梅プランを検討してほしい場合

- 最小構成(MVP)からフル機能まで、どのレベルの提案を希望するか

- 松竹梅の定義

- オプションの希望

- 「動画制作は別途費用で検討したい」「外国語翻訳は別途見積もり」など

RFP内での書き方例

「今回のサイト制作に割ける予算は、上限1,000万円を想定しています。プラスして、動画インタビューの撮影・編集を行う場合は別途見積もりをいただきたいです。」

9. 過去に似た課題解決をした実績

最後に、制作会社に提示してほしい内容として、「類似課題を解決した実績」を挙げます。多くの企業ではRFPに「過去の事例を添えてほしい」と明記しますが、「どんな観点で、どんな事例を知りたいか」まで書き込まれていないことが多いです。

採用サイトに限らず事例を把握したい企業様は多いかと思いますが、私たちは主に3つの軸で事例を提示することが多いです。それが課題軸・業界軸・企業規模軸の実績です。

- 課題軸:同じような課題をどうとらえ、どう課題解決に貢献したかを把握する

- 業界軸:業界に関するドメイン知識が必要な場合、どれだけ理解をしたうえで成果創出に貢献したかを把握する

- 企業規模軸:(主にエンタープライズ層)同じ規模感の企業の経験があるかどうかを把握したい

それぞれどこに重きを置くかは企業によって異なると思いますが、わたしが重要視するのは課題軸の実績です。ほか2つが重要でないわけではないですが、そもそも採用課題を解決することが採用サイトの目的です。過去に相対した課題に対して、どう考え、どんなプロジェクトの進め方を行ったのか。その結果はどうだったのか、という点が把握できなければ、どれだけ綺麗な提案資料が用意されてもあまり意味はないでしょう。

こうした要望をRFPで明確にすることで、制作会社としても最適な成功事例や実績を提示しやすくなり、比較・検討がスムーズになります。

RFP内での書き方例

「当社と同様に、エンジニア採用に課題を抱えていた企業様のサイト制作実績を知りたいです。具体的に、サイト公開後どのくらい応募数や内定数が増えたかなど、数字も含めて教えていただければ助かります。」

「そんな調査に時間はかけられない」という方へ

ここまで採用サイト制作のRFPについて理想案をお伝えしましたが、一方で人事の方・採用担当の方は採用サイト制作だけでなく他の業務も多く抱えていると思います。そのような状態で理想のRFPを制作するのは現実的に難しい方もいることでしょう。

まずはすべての項目でなくても自社の採用課題とKPI・コミュニケーション課題について整理するところから始めるのが良いと考えます。一定の規模の投資を行い採用サイトを制作する以上、調査を実施せずに思い込みに従ってプロジェクトを進めてしまうと、せっかくの投資が無駄になりかねません。

もし「自力でRFPを作るのは大変だけれど、要件整理を丸ごと任せるのも不安…」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弊社にご相談ください。弊社で過去に支援した事例やノウハウを活かしつつ、RFPのたたき台から一緒に作成するご支援も可能です。

採用サイトRFPのテンプレートはこちらから

本記事では、採用サイトのRFPを作成する上で盛り込むべき項目や考え方をまとめました。採用サイトは、単なる“採用情報の掲載場所”ではなく、企業が自社の魅力を伝え、求職者に「ここで働きたい」と思ってもらうための重要なマーケティングツールです。

- 「現状の採用課題はどこにあるのか」

- 「どの職種を優先的に採用したいのか」

- 「公開後に何を計測し、どう改善していくのか」

- 「自社で働くとどんなキャリアメリットがあるのか」

これらを明確にしてRFPを作成すれば、制作会社への発注の精度が上がるだけでなく、自社の採用方針や事業計画が改めて整理できるというメリットも得られます。私たちベイジにおいても、こうしたプロセスをお客様と一緒に踏むことで、実際に成果に直結する採用サイトを作り上げてきた実績があります。

もし「自力でRFPを作るのは大変だけれど、要件整理を丸ごと任せるのも不安…」という方がは、ぜひ一度ご相談ください。弊社で過去に支援した事例やノウハウを活かしつつ、RFPのたたき台から一緒に作成することも可能です。

また、今回ご紹介したポイントを盛り込んだRFPのテンプレートをご用意しております。ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクからダウンロードしてみてください。きっと、貴社の採用サイト制作の第一歩に役立つはずです。

本記事が、みなさまの採用サイト制作の成功に少しでも貢献できれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。もしご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

私たちは、採用人事戦略から共に考える

採用サイトに強いウェブ制作会社です

採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します

こんな記事も読まれています

_ver.0-1024x538.jpg)