私たちにご相談ください

豊富な支援実績を持つ専門家が伴走します

無料で相談してみる近年のビジネス環境は、かつてないスピードで変化しており、限られたリソースのなかで最大限の成果を生み出すことが、企業や組織にとって大きな課題となっています。

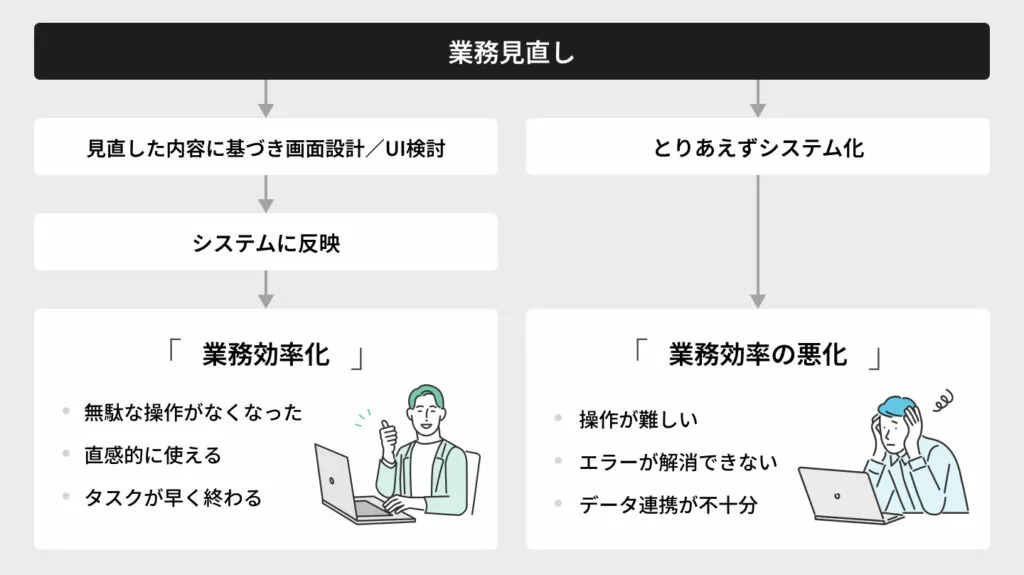

そうした状況のなかで、組織の生産性を高めるためには、現場の業務をいかに効率よく設計するか、そして従業員が実際に使うシステムやアプリケーションのUIをいかに改善するかが、極めて重要なポイントになります。

特にSaaSや業務システムを企画・運営されている方、あるいは業務コンサルティングの立場でシステム導入を提案する方であれば、業務改革とUIの改善の両方に配慮する必要があるでしょう。

なぜなら、いかに優れた業務プロセスを考えたとしても、ユーザー(実際に使う人たち)がそのプロセスを容易に実行できるUIを備えていなければ、せっかくの改善施策が形骸化してしまうからです。

実際、多くの現場で「紙でやっていた承認フローをそのまま業務システム化した」「Excelファイルをアップロードしてシステムから見られるようにした」といった形式的にITを取り入れるだけの“なんちゃってIT化”が行われています。

しかし、こうしたシステムは「使いにくい」「わかりにくい」「結局は現場に浸透しない」といった問題を抱えることが少なくありません。

こうした失敗を回避するためにも、UIデザインやUX(ユーザー体験)の観点まで含めた包括的な業務改革が求められているのです。

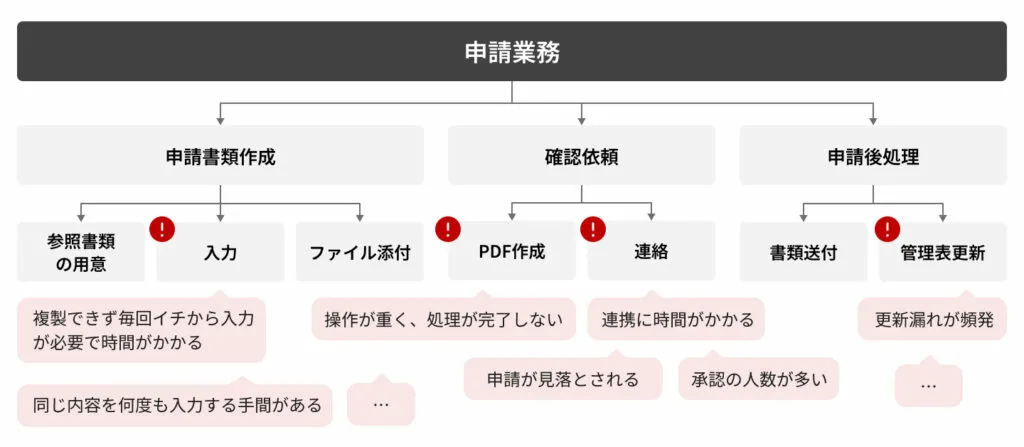

業務改革というと、部署単位・プロセス単位で大きく捉えるイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、業務というものをもう一歩深く眺めると、タスク(作業単位)こそが現場の混乱や無駄を生む根源になっている場合が少なくありません。

例えば「書類の承認フローは本当に3段階必要なのか」「データ入力の際に、複数の入力先に同じ内容を打ち込む必要がある」などといった問題は、いずれもタスクレベルにまで掘り下げて初めて見えてくることです。

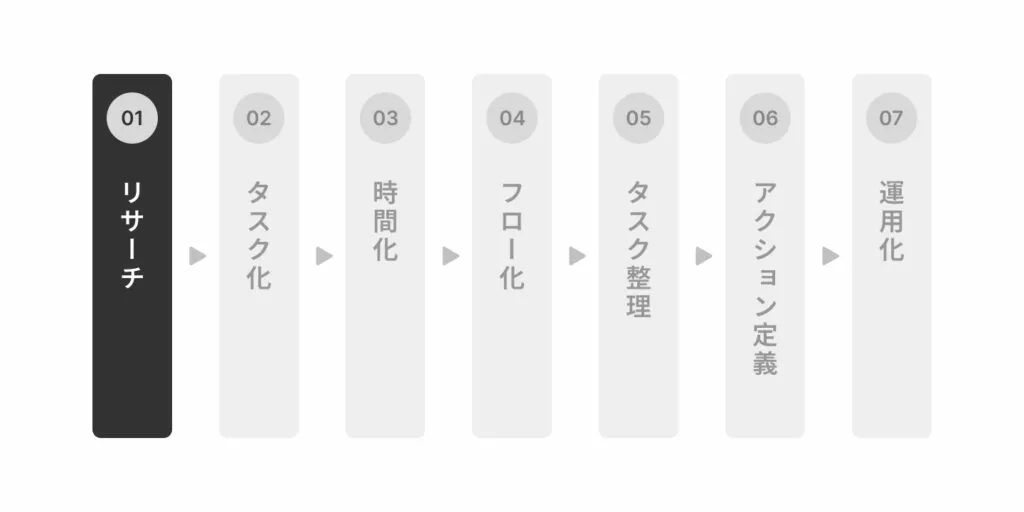

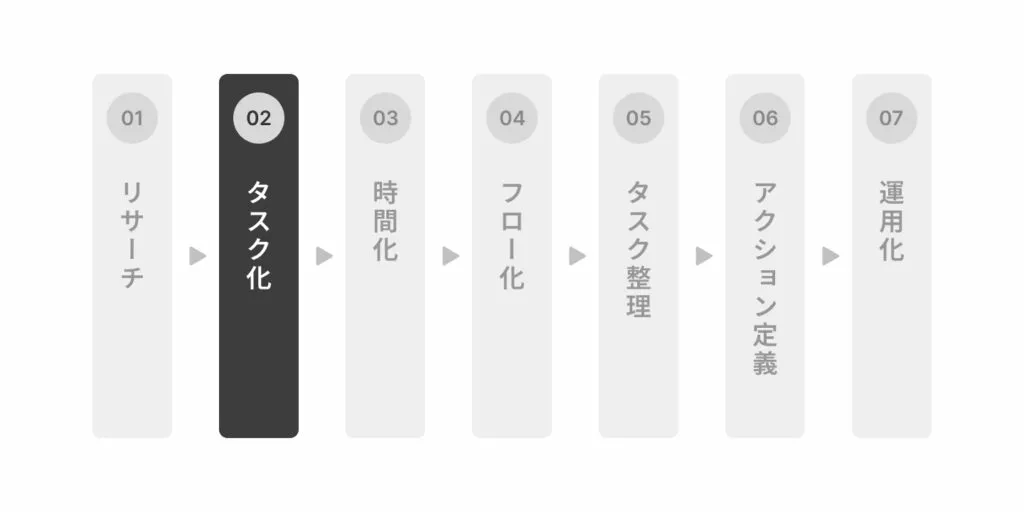

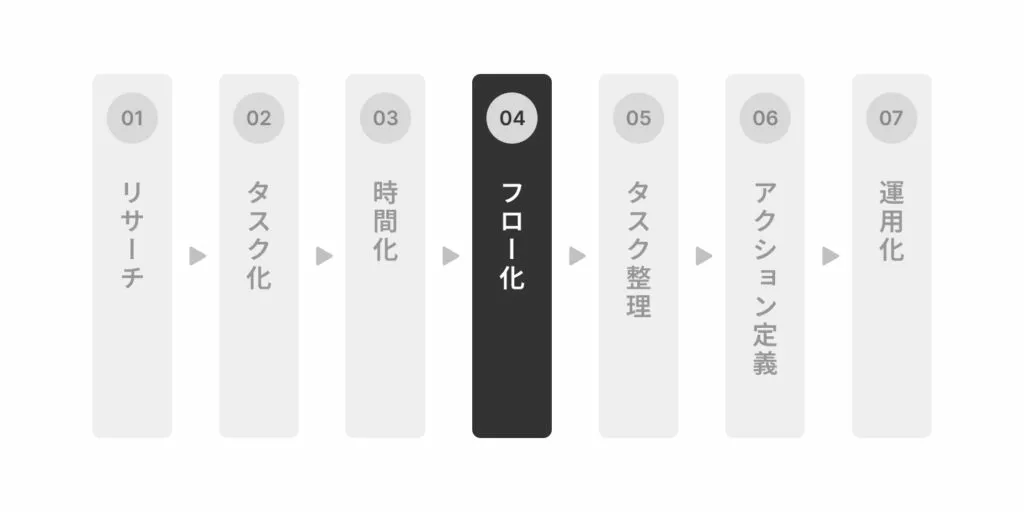

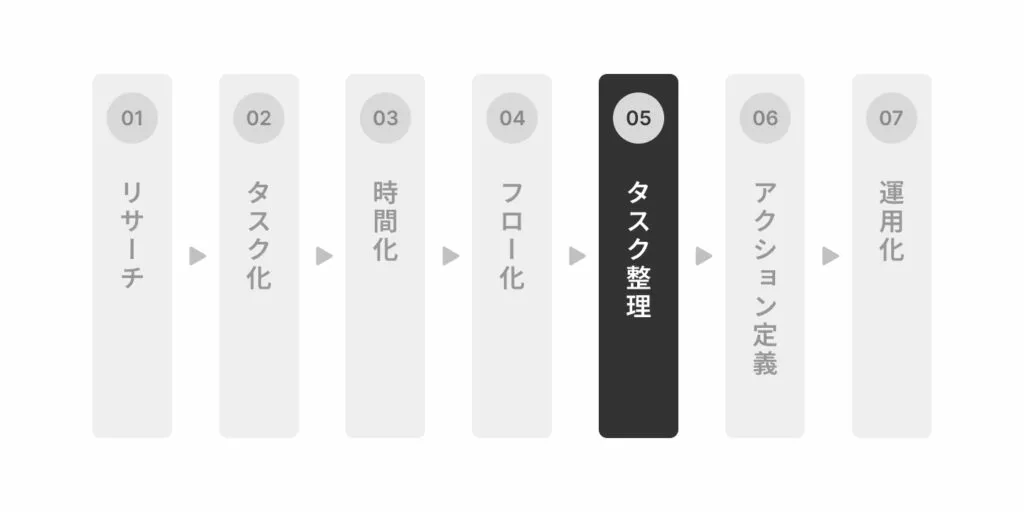

本記事では、そのタスクを中心に据えて業務全体を再構築するために、以下の7ステップで実施するメソッドをご紹介します。

これら一連の流れを踏むことで、無駄や属人的な作業を削減し、業務を効率的かつ再現性のあるものにできます。そして最終的にはシステム画面やUI設計にも反映していくことで、「紙を捨てればいい」「操作ボタンを増やせばいい」という単純な話ではない、本質的な業務改革を実現できるのです。

実際に、タスクを細かく分析すると「ここで時間がかかっているのは、実は人ではなくシステム側のレスポンスや性能が原因ではないか」「人が手動でやっているから入力ミスが出やすいのではないか」といったように、システムのUIや画面設計の問題が関係していることがよくあります。

こうした点に気づけるかどうかは、タスクベースで問題を洗い出せるかどうかにかかっていると言えます。

ここからは本記事のメインテーマである「タスクベースの業務改革」について、具体的な7ステップをご紹介します。タスクを細かく見ていくことで、どのようにして業務改革を進めていくのかをイメージしていただければと思います。

業務改革において最初に取り組むべきは、「課題の本質がどこにあるのか」を正しく捉えることです。多くの業務改革プロジェクトで陥りがちなのが、関係者の主観や過去の経験に基づいた「なんとなくの課題感」に引っ張られてしまい、実際の現場の状況とズレた施策を打ってしまうことです。

そうすると現場では「なんだか使いにくい」「結局、前より手間が増えている」といった不満が出てきかねません。現場で起きている非効率の本質をつかむためには、机上で業務フローを見直すだけでは不十分です。

実際にその業務に携わる人が、どのような環境で、どのような手順を踏み、どんな判断を経て業務をこなしているのか──その“文脈”を丁寧に読み解くこと、すなわち現場のリサーチをすることが、改革の第一歩となります。

リサーチの目的と意義

このステップで私たちが目指すのは、「ユーザーが何に困っているか」ではなく、「なぜそうなっているのか」を掘り下げることです。

例えば、対応に時間がかかっている場合、その背後には「フローが複雑で時間がかかるのが当たり前だと諦めている」「承認を急かしづらい文化がある」など、特定の業務や制度設計を超えた要因が隠れていることがあります。

リサーチは、そうした“見えにくい前提”を可視化し、改革の方向性を誤らないための指針になります。

リサーチの進め方

問題の本質をつかむためには、「人の行動」や「思考の背景」をできるだけ客観的かつ深く理解することが不可欠です。そのためには、現場の状況に応じて適切な調査手法を選ぶことが求められます。

リサーチの手法は、以下の4つの軸で整理できます。

| 思考(主観)を理解する | 行動(客観)を理解する | |

| 定量的 | アンケート(全体傾向の把握) | ログ分析(操作記録・作業時間など) |

| 定性的 | インタビュー(日常の思考や判断) | 観察・フィールドワーク(実地調査) |

例えば「アンケート」は、「どんなことに不満を感じているか」といった思考を定量的に捉える手法であり、多数の傾向を把握するのに有効です。逆に「インタビュー」は、「どう考えてそう判断したのか」など、少人数の深層心理に踏み込む定性的な手法で、思考の質的な背景を探ることに向いています。

一方、業務の中で起きている行動そのものを観察する手法も重要です。ログや操作履歴をもとに行動を定量的に分析することもできますが、実際の作業の流れや“なぜその操作を選んだのか”といった文脈的な理解には限界があります。

そこで効果的なのが、観察の手法です。中でも、現場での行動を観察しながらその場で質問を重ねていく方法は、行動とその背景を同時に探るために有効です。

こうした“本人が言語化できない工程”をあぶり出すための方法のひとつとして、「コンテクスチュアル・インクワイアリー(Contextual Inquiry)」という手法があります。これは、ユーザーの行動をその場で観察しながら質問を重ねていくアプローチで、「実際にどう動いているか」と「なぜそうしたのか」の両方を同時に把握できます。

「担当者自身が、自分の行動を正確に把握していないことは意外と多い」、これは業務改革のヒアリング現場でも頻繁に見られる現象です。

例えば、担当者本人が「完了ボタンをクリックすれば終わりです」と説明していた業務フローでも、実際に観察してみると「紙を出力して上司の印鑑をもらう」という工程が隠れていた、上司が依頼を見逃しがちなのでメールでも連絡している、急ぎではないが忙しそうな上司に催促しにくいのでいつも後回しにしている──そんなケースも珍しくありません。

こうした“説明されにくい/無意識な行動”や“本人にとって当たり前の作業や工夫”こそが、実は大きな無駄やユーザーのストレスを生み出している可能性があります。これらを捉えるには、行動を質的に理解する手法が欠かせません。コンテクスチュアル・インクワイアリーは、まさにこの「定性×行動」を理解する領域に位置づけられる代表的なアプローチです。

リサーチで現場の実態が掴めてきたら、次は組織や現場が行っている業務を「タスク」と呼ばれる最小単位にまで分解して整理します。

多くの業務改革プロジェクトで、「非効率」「やりにくい」といった漠然とした不満が語られますが、具体的に“何が問題なのか”を突き止められないまま進んでしまうことも少なくありません。

その原因のひとつが、「業務」という大きな単位で考えてしまうことです。

この作業では、ビッグワードである“業務”ではなく、「データ入力」「書類の印刷」「承認印の取得」など、具体的な行動レベルである”タスク”に落とし込むことが重要になります。業務の中にはさまざまな作業が複雑に絡み合っており、それを解きほぐさないかぎり、見直すべきポイントは見えてきません。

業務全体の見直しは、一見スムーズに見える流れのなかに紛れている“見えないタスク”も洗い出すことが必要です。

タスク化の目的と意義

このステップの目的は、現場の行動や判断を「誰が・どこで・何をしているのか」という単位にまで分解し、業務の構造を可視化することにあります。業務改革の代表的手法であるSix SigmaのDMAICで言えば、ここは“D(Define)”に該当します。つまり、業務範囲と課題を定義するステップです。

タスクの粒度が粗かったり、リサーチでタスクの背景や意図を拾えていないと、非効率の原因や見直す余地が見えてきません。逆に、十分に細かく分解できていれば、「この作業はなぜ必要なのか?」「この工程は誰にとっての負担か?」といった問いが立てやすくなります。

タスク化の進め方

タスク化の作業では、まずリサーチによって得られた情報をもとに、業務の実態を時系列やフロー順に並べ直すところから始めます。そのうえで、それぞれの工程について「誰が・何を・どのような手段で・どこで・いつ行っているか」といった観点で分解し、ひとつひとつを独立したタスクとして記述していきます。

ここで重要なのは、「フローの中で何が起きているか」ではなく、「その時点でどんな行動が実行されているか」に着目することです。

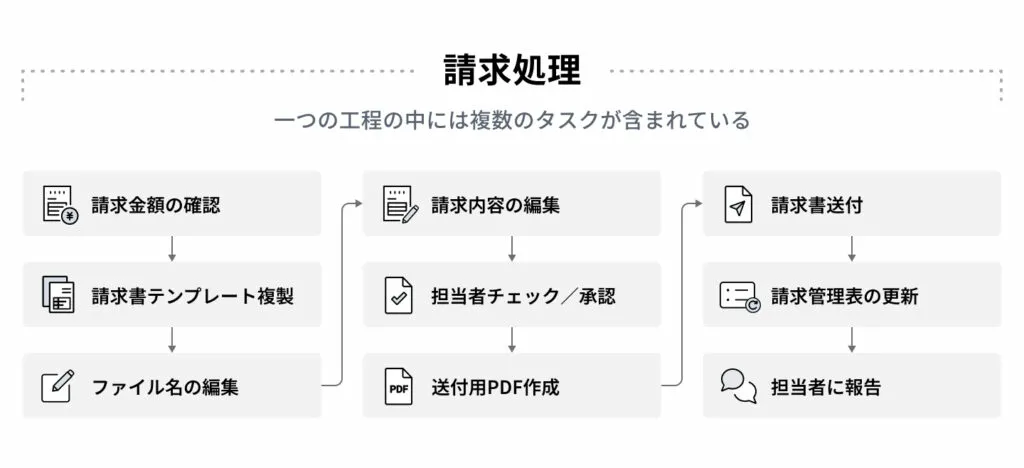

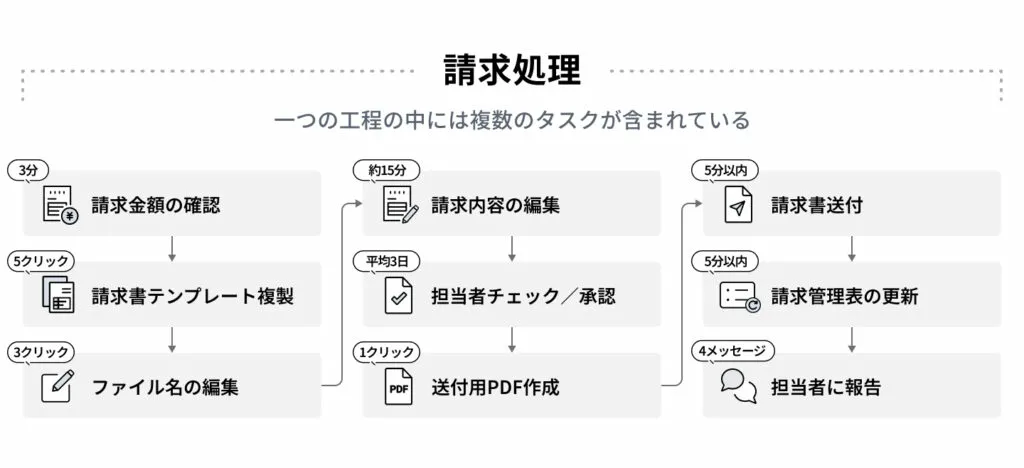

例えば、「請求処理」という一連の工程には、「請求金額の確認」「請求書テンプレートの複製」「ファイル名の編集」「メール添付用にPDFを作成」「送付済みのチェック記録」といった複数のタスクが含まれている可能性があります。

さらには「Excelに記録を残す」「Slackで上司に送付報告をする」といった“表に出てこないタスク”も、個人の判断で行われていることがあります。1つの作業に複数のアクションが含まれていないか、タスクの粒度が粗すぎないかを意識しながら整理していくことが欠かせません。

さらに、タスク化した内容は業務フロ-図などの形にして可視化し、「タスク名」「担当者」「使用ツール」「所要時間(後工程で記入)」「発生条件」「インサイト」「補足事項」などの項目で整理を進めておくと、後続のステップで役立ちます。

このようにして構造化されたタスクの棚卸しは、プロジェクトメンバー間での目線合わせにも活きるので、前提事項が揃った状態で検討を進めることができます。

タスクを洗い出せたら、次に行うのは、それぞれのタスクにかかる時間や頻度を把握します。このステップでは、タスクごとの業務負荷を定量的に捉えることで、優先順位を見極めることが目的です。

感覚や主観に頼らず、どこに手を打つべきかを明確にしていきます。

時間化の目的と意義

多くの現場では、「ここが時間かかっている気がする」「このあたりが非効率だと思う」といった感覚的な意見が交わされますが、それが実際にどれほどの影響を与えているかを把握できていないことも少なくありません。

そこで、タスク単位で「どこに時間がかかっているのか」「どれほど繰り返されているのか」「どのくらい待ち時間があるのか」といった情報を記録・可視化することで、事実ベースで見直しに向けた議論ができます。

業務の見直しには「どこから手をつけるべきか」という判断が欠かせません。正確な所要時間や頻度がわかれば、現場への影響や全体効率へのインパクトも見えやすくなり、説得力ある優先順位付けが可能になります。

Six Sigmaの理論のDMAICで言えば、この工程は“Measure(測定)”および“Analyze(分析)”にあたり、後続のStep5のタスク整理や効果検証を現実的かつ意味のあるものにするための基盤となります。

また、TOC(制約理論)の考え方も参考になります。業務全体のパフォーマンスを制限している“ボトルネック”に注目し、その制約を特定して見直すことが、最大の効果を得る鍵となります。

時間化の進め方

時間を把握する方法は、プロジェクトの規模や現場の実態に応じて柔軟に設計すべきです。例えば、作業にかかる時間をストップウォッチで手動計測したり、日報や稼働報告からデータを集めたり、ツールやシステムの操作ログを分析したりする方法があります。リサーチ時に収集していた内容を補足的に活用するのも有効です。

このとき重要なのは、「正確さ」よりも「比較可能性」です。すべてを秒単位で記録する必要はなく、「この作業にかかっている時間の中央値はどのくらいか」「どこが長く、どこが短いか」「どの工程が多く繰り返されているか」「どこで待ち時間が発生しているか」など、見直すポイントを特定できるだけの解像度であれば十分です。

また、時間計測が難しい場合はタスク数をカウントすることも、手間がかかっているポイントを把握する手段として有効です。課題が特定できたら効果検証のためにも時間も記録して残しておくとよいでしょう。

さらに、単に時間を記録するだけでなく、「頻度」「発生タイミング」「エラー率」「手戻りの有無」など時間がかかっている要因も加味すると、業務全体の負荷構造を立体的に把握できるようになります。

例えば、あるタスクの処理時間は短くても、日に何十回も繰り返されている場合は大きな負荷要因となりますし、あるいは画面の読み込みに毎回5秒以上かかっていても日常化していて誰も気にしていない──そんな“見えにくいストレス源”も、計測によって浮き彫りになります。

ここまでで業務を構成するタスクが洗い出され、それぞれの作業にかかる時間や頻度も把握できました。次のステップでは、それらのタスクを一連の流れとして整理・構造化し、「タスク全体の動き」として可視化していきます。これがフロー化の工程です。

バラバラに記述されたタスクを順番につなげ、全体としてどう動いているのか、どの工程で誰が登場するのか、どこに分岐や停滞があるのかを明らかにすることで、はじめて業務改革の対象が「点」ではなく「線」として捉えられるようになります。

フロー化の目的と意義

フロー化の目的は、業務プロセスの全体像を視覚的に整理することで、ボトルネックや属人的な作業、手戻りの要因などを把握しやすくすることにあります。これにより、見直しの検討が「部分最適」から「全体最適」へとシフトしやすくなります。

また、業務フローは業務の構造や役割分担を整理するうえでの“共通言語”にもなります。関係者間で目線を揃えたり、後続のステップである「どこを見直するか」「どう並び替えるか」といった判断を下すための土台にもなります。

BPM(Business Process Management)の考え方では、業務の見える化とプロセス全体の整流化が、継続的改善の出発点とされています。フローを正確に描き、全体の流れを正しく捉えることが、業務改革の効果を最大化するために欠かせません。

フロー化の進め方

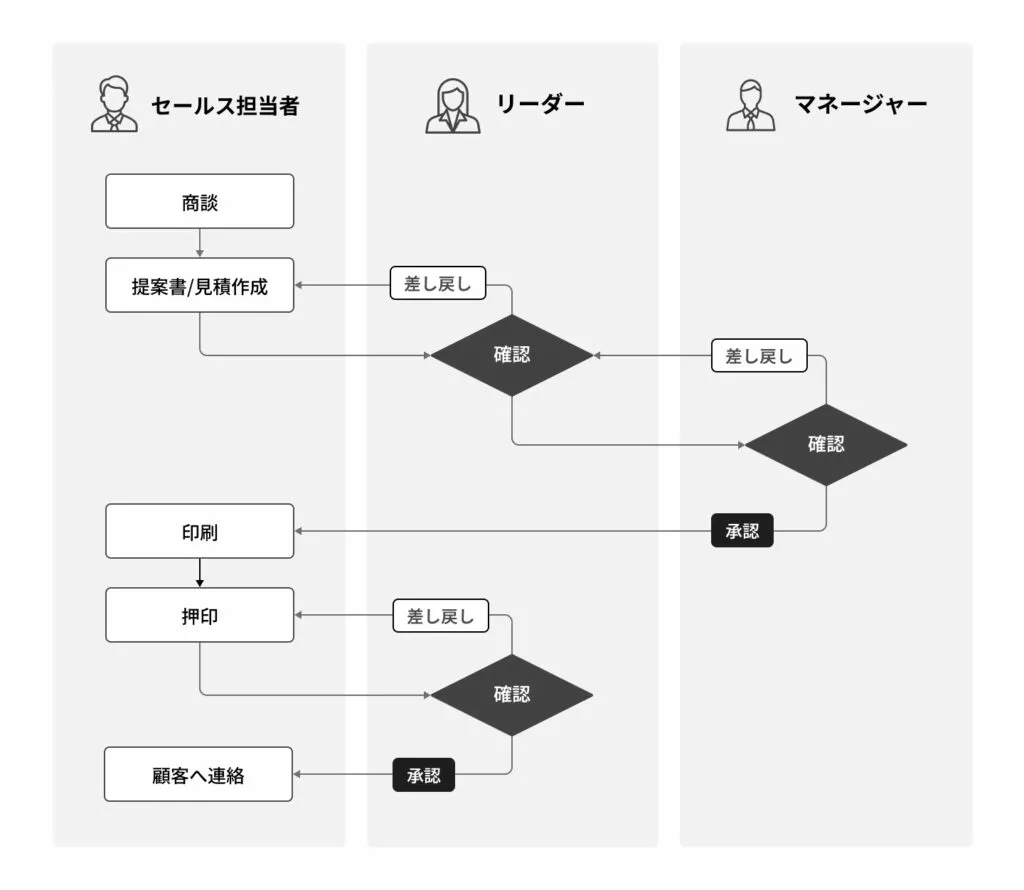

フロー化を進めるにあたっては、Step2で洗い出したタスクを「誰が・どの順番で・どのように引き継ぎながら実行しているのか」という視点で並べ直していきます。まずは、業務の起点と終点を明確に設定し、その間のタスクを時系列または因果関係に沿って配置するところから始めます。

タスク同士のつながりを整理する際には、「このタスクは何が終わったら始まるのか」「次のタスクに渡すためのアウトプットは何か」など、タスク間の依存関係を丁寧に確認していくことが重要です。

また、業務全体の中で、判断が必要な分岐点や、同時に複数のタスクが並行して進む場面、あるいは担当者が変わるタイミングなどを見逃さないようにしましょう。

さらに、Step3で明らかになった、タスクにかかる時間や次のタスクまでの間に発生している待ち時間、承認・確認による停止ポイントなど、実際の“流れ”に影響を与えている要素にも注目します。

例えば、誰かのアクションを待っている間に他の作業が進まない、確認作業のために戻ってやり直す、といった手戻りや停滞がフロー上でどこに現れているかを見極めることで、後続ステップで見直す余地が浮かび上がってきます。

業務フローを図示する際には、一般的なフローチャートのほかに、BPMN(Business Process Model and Notation)など視覚的にプロセスを整理する手法も活用できます。

特に部門をまたいだ業務の場合、特定の役割毎に整理するスイムレーン形式で描くことで、誰がどこで何をしているかが明確になり、属人化や重複作業、責任の曖昧さといった問題の発見にもつながります。

フロー化は、ただ業務を整然と描くことが目的ではなく、「全体を見える化することで、何に気づけるか」が本質です。見た目の完成度よりも、現場の声や事実と照らし合わせて矛盾やズレを発見できることにこそ意味があります。作図に慣れていない場合は、付箋や紙、ホワイトボードを使ってラフに構造を整理するだけでも十分です。

最終的には、業務の流れをプロジェクトメンバーと共有し、共通の認識として持てる状態を目指します。

ここまでのステップで、タスクの洗い出しや時間や頻度などの精査、そしてそれらをフローとして可視化することができました。Step5では、いよいよこれらのタスクを見直し、再構成の余地があるポイントを整理していきます。

この工程は、業務改革の“設計”にあたる重要なステップです。表面的に見えていた課題だけでなく、構造的な非効率や、慣習として残っているだけの作業を見直すことで、業務の本質的なスリム化を図ります。洗い出されたタスクや整理されたフローをもとに、よりよい業務のあり方を考えていきます。

タスク整理の目的と意義

タスク整理の目的は、無駄や属人性、ボトルネックの要因を見直し、業務を効率的かつ再現性のあるものに再設計することです。ここで考えるのは、「今のやり方をなぞること」ではなく、「理想の業務にするには、どこを変えればよいか」という視点です。

現場で行われている作業の中には、「昔からそうしているから」「システムの仕様上、そうせざるを得ないから」といった理由で、実は本質的には不要だったり、もっと簡単にできたりするタスクが多く存在しています。この段階では、それらを前提にせず、一度フラットに見直すことが重要です。

タスク整理の進め方

タスク整理を進めるにあたっては、まず業務を見直す視点を持ちやすくするためのフレームワークを知っておくことが有効です。ここでは、業務改革の代表的な6つの方法をご紹介します。

1. やめる

最もインパクトが大きい方法は「やめること」です。これはECRSの“Eliminate(排除)”にも該当し、「やらなくてよいことを見つける」という発想です。

例えば、紙に印刷して押印していた申請業務が、すでに電子化されているにもかかわらず、上司へのメール報告が惰性的に残っている──といったケースです。その作業は本当に必要なのか?前提条件が変わったことで、今では意味をなさないタスクや、他の工程と重複しているものはないか?まずは「やらなくてもいいことをやめる」という視点で見直します。

2. 簡素化

複雑すぎる手順や判断基準を見直し、よりシンプルな形に整えるのが「簡素化」です。これはECRSの“Simplify(簡素化)”に該当し、「少ない工程で同じ成果が出せないか」を考える発想です。

例えば、売上データを集計して同じ内容の3種類のレポートを提出先別に形式を変えて毎月作成している──という場合などでは形式を揃える・レポートを見直すなどで簡素化できる可能性があります。

その作業は、もっと少ない手順で済ませられないか?判断や確認に関わる人を減らせないか?工程が複雑になっていないかを点検し、できる限りシンプルなやり方に置き換えていきます。

3. システム化

人手で行っている作業を、システムやツールで置き換えるのが「システム化」です。BPR(業務改革)やDX(デジタルトランスフォーメーション)とも親和性が高く、入力ミスや作業時間の削減に大きな効果を発揮します。

例えば、取引先から届いた注文内容を手作業でスプレッドシートに転記していたが、取引先がフォームに直接入力するように変更する──といったケースです。その作業は本当にその人がやるべきか?連携ツールやAPI、RPAなどで自動化できないか?属人的になっている処理を、仕組み化できないか?といった視点で見直します。

業務の見直しでは、システム化、つまり「人がやるべきこと」と「システムで代替できること」を検討するケースはよくあります。例えば、毎日繰り返し発生する単純な集計作業であれば、RPAやツールなどでの自動化が適している場合もあります。

一方で、例外判断や柔軟な対応が求められる作業は、あえて人が対応するよう設計することが望ましいケースもあります。

ここでの目的は、人がやるべき作業と、機械で代替できる作業の最適なバランスを設計することです。「自動化=すべて効率的」とは限りません。判断や対話の要素が多いタスクを無理にシステムに乗せると、かえって使いにくくなる場合もあります。

そのため、単に業務の削減だけを目的にせず、ユーザーや現場の運用にとって自然な流れになるような実行方法を定義することが大切です。なんでもシステム化しようとしない、ということは頭に置いておきましょう。

4. 集中化

複数の人でバラバラに行われている類似の作業を、まとめて集約するのが「集中化」です。作業手順や対応のばらつきを整え、無駄な重複や分断をなくす効果があります。

例えば、各拠点で個別に経費申請を管理していたが、本社で一括で取りまとめるようにした──といったケースです。

同じような作業が社内のあちこちで行われていないか?処理基準や確認フローが場所ごとに異なっていないか?一元化できる余地はないかを検討していきます。

5. 標準化

人によってやり方が異なる業務を、一定のルールやフォーマットに統一するのが「標準化」です。Leanの“標準作業”や、SOP(Standard Operating Procedure:標準作業手順書)の考え方にも通じるアプローチで、属人化を防ぎ、品質の安定や教育コストの削減にも効果があります。

例えば、登録処理において、担当者ごとに書き方や文言がバラバラで、第三者チェックや後からの情報取得に時間がかかっている──といったケースです。

全員が同様の手順で、品質を安定させて業務を進めるにはどうしたらいいか?といった視点で見直します。

6. 移管

特定の人やチームに集中している業務を、別の担当に移すことで効率を上げるのが「移管」です。RACIチャート(誰が実行・責任・相談・報告を担うかを明確にするフレーム)とも親和性が高く、チーム全体の負荷調整にも役立ちます。

例えば、現場のエンジニアが実装だけでなく、予定していなかった問い合わせ対応やマニュアル更新まで兼務していたため他の作業が後回しになっていた──といったケースです。その作業は、本当に今の担当がやるべきか?他の人や外部に任せられないか?より重要な業務に集中させるためには、何を手放せばいいかを検討します。

ただし、今までのフローを再検討する場合は、「現場が自然とそうやっていた理由」を否定せず、必然性があったルールや判断の流れを丁寧に解きほぐすことが重要です。単に順序を変えるだけでなく、背景にある組織文化や運用のクセを理解したうえで、ムリのない流れに整えることが成功の鍵となります。

タスク整理のポイント

これらの視点をもとに、Step4で可視化したフローやStep3で把握した所要時間の情報を照らし合わせながら、「この工程はなくせないか」「この部分は一括処理できないか」「もっと前の段階で確認できないか」といった問いを繰り返していきます。

また、検討する際には、タスクの「並び順」に着目して見直すことも、業務改革の大きなポイントになります。業務は往々にして、過去の運用やシステムの都合で「本来の目的」からはズレた順序で実行されていることがあります。

例えば、「顧客への確認は後工程だが、ある時点で一度しておいた方が手戻りが減る」「上長の承認は最後でよいのに、何度かに分けて確認してしまっている」といったケースです。こうした順序の見直しによって、業務全体の“流れ”が整理され、フローの整流化につながります。

並べ替えを検討する際には、「どこまで完了していれば次のタスクに進めるか」「この順序に意味はあるか」「並行したりまとめてできる処理はないか」といった観点を意識することで、タスク間の無駄や効率のゆがみに気づきやすくなります。

この工程では、完璧な答えを出すことよりも、“業務を見直せる可能性”をできるだけ多く発見することが重要です。あくまで設計段階なので、実行の難易度や導入の制約はこの段階では横に置いて構いません。

アイディアはタスク単位で記述し、どのタスクに対する案なのかわかる形で整理しておくと、次のアクション定義フェーズで非常に役立ちます。

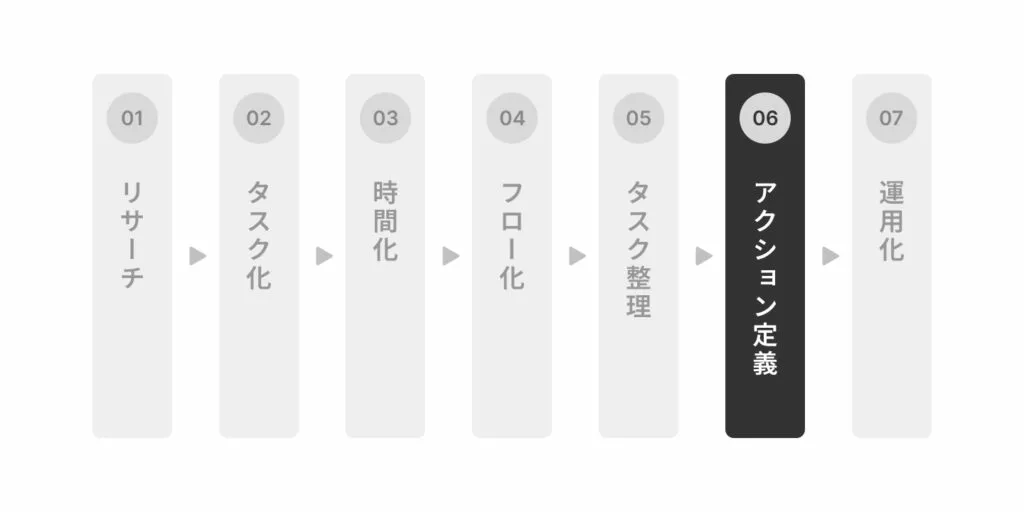

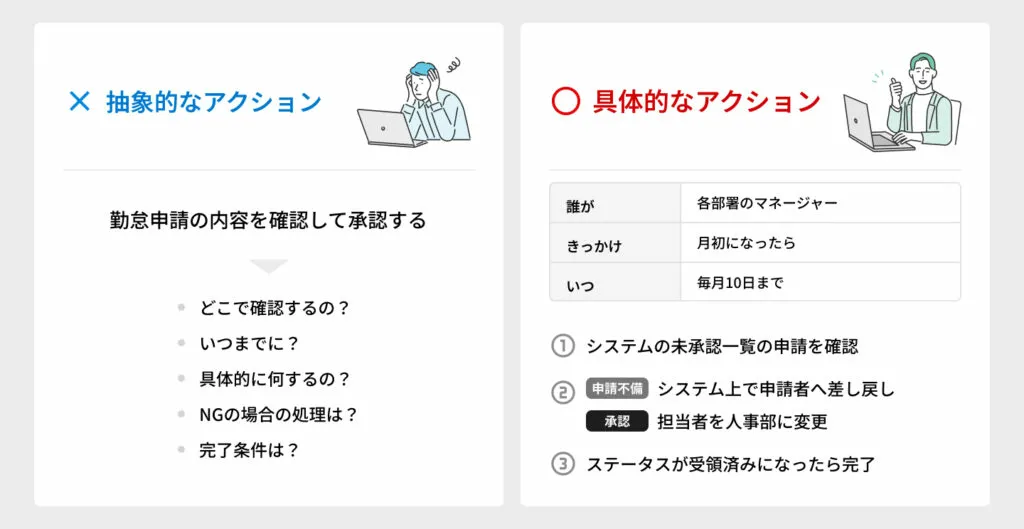

業務の現状を把握し、フローの整理、再構築に向けたアイディアの抽出までを終え、業務改革の方向性が見えてきたら、次はそれを「実行可能なアクション」に落とし込んでいきます。

Step6では、これまで検討してきた案をもとに、それぞれのタスクについて「誰が、どのように、どの順番で実行するのか」を定義します。

アクション定義の目的と意義

ここまでに検討したアイディアは一見明確に思えても、現場の運用にどう組み込むかを具体的に定めなければ、結局実行されずに終わってしまうことがあります。

だからこそ、実行可能な単位でアクションを定義し、どのように対応するのかまでを明らかにする必要があります。それは実行内容だけでなく、それに必要な準備や対応順序、判断のルールも同時に整理するということです。

マニュアルの更新やシステム設定の変更、関係者への通知などが伴う場合、それらを含めてアクションと捉えなければ、運用開始後に混乱を招きかねません。Step6は、Step5で出した案を具体的なアクションに起こし、フローとして全体を繋げ、最終的な変更内容を決定するフェーズです。

アクション定義の進め方

アクションを定義する際は、Step5で整理されたアイディアをもとに、「何を・誰が・いつ・どこで・どのように実施するのか」を一つひとつ具体化していきます。

重要なことは、アクションを「実行する人が動けるレベルの粒度」で「現実的に実行可能なやり方」に定義することです。

単に「担当者が確認する」といった抽象的な表現ではなく、「ワークフローシステムでAさんが通知を受け取ったら、詳細を確認し、指定された期日内に処理を完了とする」といったように、実施内容と実行者が明確なだけでなく、前後の繋がりが見えていることが必要です。

このようにアクションが具体的になり業務フローの内容がある程度決まると、当然無くなるタスクや変更しないタスクもでてきます。

採用するものが具体化したら、必ず業務改革を実行する前に全体を通してフローを確認しましょう。責任の所在が不明確のものがあったり、ルールが不明瞭なままフローの途中で担当者の変更があると、各担当者の判断に委ねる部分が増え、実行の度に微妙なズレや手戻りが起こる可能性があります。

また、実行計画を立てるうえでは、アクションの難易度・リードタイム・影響範囲・関係者の調整有無・実行コストといった条件をふまえて優先順位をつけておくと、無理なく導入を進めることができます。

すべてを一度に切り替える必要はなく、小さなアクションから着実に実行することが、業務改革の定着と成果につながります。

このようにして定義されたアクションが、Step7での業務設計・定着フェーズにつながっていきます。

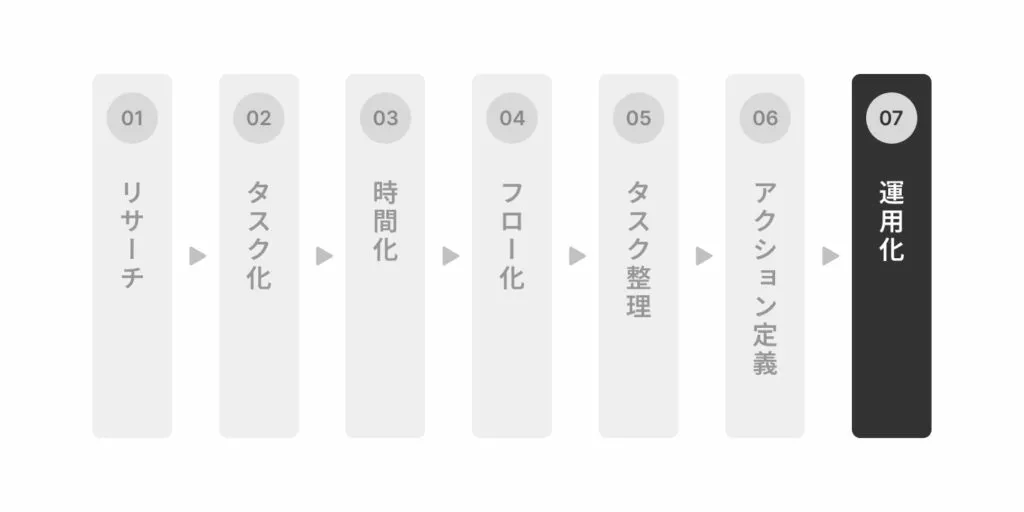

アクションが定義され、実行計画が整ったら、いよいよ実際の業務に組み込み、運用を開始していきます。Step7では、定義したアクションが現場で無理なく実行され、定着する仕組みを整えるとともに、継続的な改善ができる体制を構築します。

業務改革の取り組みは、ここまでのステップで“完成”ではありません。業務環境やチームの体制、扱う情報やツールは日々変化するため、施策も一度きりのものではなく、継続的に見直されていくべきものです。このステップでは、業務改革の成果を一時的なものに終わらせず、組織の習慣として根づかせることが目的になります。

運用化の目的と意義

業務改革の実行において、「実行したが定着しなかった」「マニュアルはあるけれど誰も見ていない」「担当者が変わったら元に戻ってしまった」といった失敗は珍しくありません。原因の多くは、「どう定着させるか」が業務改革の施策と切り離されて考えられていることにあります。

業務改革の内容を業務として“当たり前のもの”にするには、担当者がこれまでとは意識を変えて新しいやり方に取り組める状態にすることが必要です。単にやり方を変えるだけでなく、新しい方法を覚え、実践し、継続するためのサポートまで設計されていなければ、業務改革は一時的な取り組みで終わってしまいます。

そのために欠かせないのが、“態度変容”を促すオンボーディングの設計です。業務フローを大幅に変更した場合、ユーザーは今までと違うタスクを覚えたり、新しい方法や流れになじんだりする必要があります。

そこで、「新しい業務フローを理解してもらうための説明会やトレーニング」、「困ったときにすぐ問い合わせられるサポート体制」「段階的に切り替えられるための試行期間」などを整えておくことで、導入初期に起こりやすい混乱を緩和できます。

特に大きな業務改革を伴う場合には、単に業務の流れを変えるだけでなく、ユーザーの業務への向き合い方や価値観を変える支援が必要です。

例えば、通知によって業務が割り当てられるようになったシステムを導入したとします。これまで“自分で仕事を拾いに行く”スタイルに慣れていたユーザーにとっては、「通知が業務を妨げている」「集中できない」と感じてしまうこともあるでしょう。

しかし実際には、通知は“業務が発生した可能性を伝える”仕組みであり、ユーザーにはそこから判断と行動を求められる――つまり、より本質的な役割に集中できる環境が整えられたとも言えます。

これまで“人に仕事がついていた”状態から、“仕事に人がつく”状態に移行するという変化に順応してもらうには、こうした意識の変化=態度変容を支援する働きかけが欠かせません。

運用化の進め方

運用化を進めるにあたっては、まず業務改革の内容を正しく理解してもらうことが第一歩です。新しい業務手順やルールがある場合には、口頭の説明やチャットでの通知だけでなく、資料やマニュアルとして明文化しておくと、後から参照しやすくなり、属人化も防げます。

ただし、マニュアルを作ること自体が目的にならないよう注意が必要です。運用に必要なのは「全員が実行できる状態」であり、現場にフィットしたツール選定や記録方法が求められます。

例えば、Googleドキュメントで共有する、社内システムにアップするなど、チームに合った方法を選ぶことが大切です。業務に慣れていないメンバーでもスムーズに進められるよう、「画面上の操作手順」「完了条件」「やってはいけないこと」といった注意点を図とともに示すことで、習熟までの時間を短縮できます。

しかし、運用開始時はユーザーからのフィードバックに応じて更新頻度が高くなることも考えられるため、作りこみすぎず、更新が簡単にできることも重要です。

資料やマニュアルを用意したら、いきなりユーザー全体に展開するのではなく、まずは現場責任者やリーダークラスのメンバーに内容を共有し、協力者になってもらうと効果的です。

現場で影響力のある人の理解と支援を得ることで、運用開始後の混乱を防ぎやすくなります。また、現場で特定の人に問合せが集中しないよう、サポート体制を整えておくことが必要です。

そのうえで、現場メンバーを早い段階から巻き込み、業務改革の目的や背景を共有するようにします。業務フローが変わると、現場メンバーから抵抗や反発の声が上がることもありますが、その多くはコミュニケーション不足や、通常業務との両立に対する不安感が原因です。

特に「この時期に導入されても対応しきれない」「今のやり方でも支障がないのに、新しいやり方では業務の手間が増えるのではないか」というような懸念は、早期の情報共有によって緩和することが可能です。

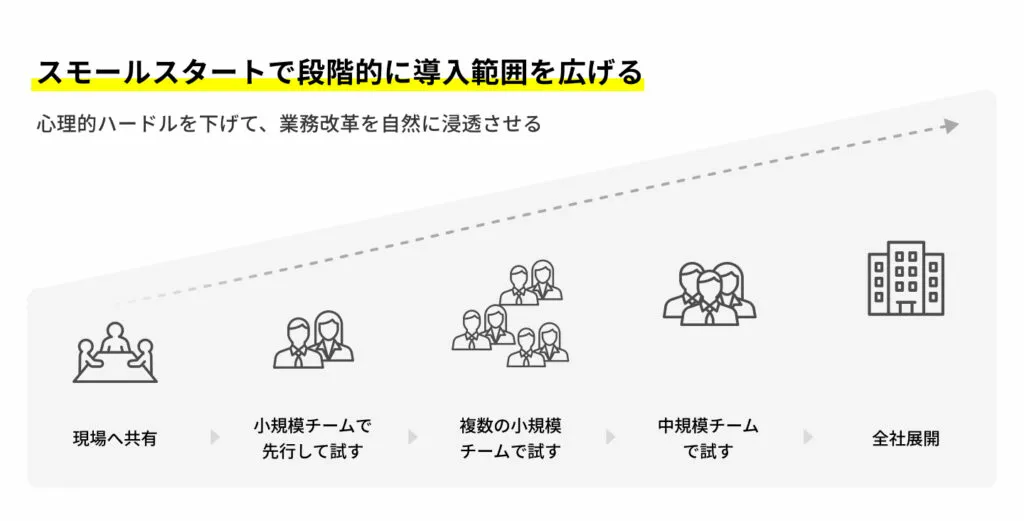

運用はスモールスタートから始めよう

規模の大きな業務改革の場合、運用導入は一斉ではなく段階的に行うことが理想です。例えば、小規模なチーム・ユーザーで先行して試してみる、効率化の効果が出やすい領域から導入を始める、といったスモールスタートの方法を採用すると、現場メンバーの心理的ハードルを下げることができます。

実際に業務が楽になった・負担が減ったという実感が伴えば、他のメンバーにも自然と導入が広がりやすくなります。

スモールスタートで始めた最初の導入がひと段落した後には「実際にやってみてどうだったか」を確認する機会を設けると効果的です。

ユーザーから「この操作が分かりにくかった」「意外と時間がかかっている」などの声が上がれば、必要に応じて運用方法を見直したり、サポートの内容を変更したりして、早い段階での修正を図ります。スモールスタートすることによって、現場メンバーだけでなく業務改革担当者の今後の対応負荷も抑えることができます。

そして、全体の導入や運用が軌道に乗り、業務改革が一巡したあとも、継続的に業務を見直せる体制をつくることが重要です。月に一度、改善した業務の状況を確認する、定期的にレビュー会を開く、あるいは小さな“改善提案メモ”を日報や朝会で共有するなど、無理なく続けられる工夫を加えていきましょう。

ここでは、この記事で紹介した業務改革のメソッドに深く関係する6つの代表理論を紹介します。

業務改革を実践的に進めるうえで、現場の課題に目を向けるだけでなく、「なぜその手順を踏むのか」「どうしてその判断が必要なのか」といった背景にある考え方を理解することも重要です。各ステップの背後には、業界や企業で長年磨かれてきた理論的なフレームワークがあります。

Lean(リーン)とは、トヨタ生産方式(TPS)を起源とする経営戦略で、ムダを排除し、顧客価値の最大化を目指す考え方です。単なる業務効率化の手法ではなく、組織が目的達成のために取るべきオペレーション戦略として位置づけられています。

特に「フロー効率(価値が顧客に届くまでのスピード)」を優先し、プロセス全体の最適化を図る点が特徴です。複雑で部門横断的な業務や、待ち時間・手戻りが多発する現場などでも活かされ、現場主導で継続的に見直しと最適化を重ねることで、変化に強い柔軟な組織づくりにもつながります。

Six Sigmaは、1980年代にモトローラ社で誕生し、GE社の活用によって世界的に広まった品質管理の手法です。「統計的手法を用いて、ばらつきを極限まで減らす」ことを目的としており、Define(定義)・Measure(測定)・Analyze(分析)・Improve(改善)・Control(管理)の5つのプロセス(DMAIC)でプロセスの変革を進めます。

数値を用いた課題特定や施策検証に優れており、業務の品質や成果の“再現性”を高めたい場面に向いています。

BPMは、業務全体を“プロセス”としてとらえ、その可視化・見直し・最適化を行うためのアプローチです。1990年代にアメリカで生まれたとされる抜本的な業務改革概念であるBPR(Business Process Re-engineering)を起点とし、継続的な業務プロセスの見直しを目指す手法として発展しました。

BPMN(業務プロセス表記法)を用いることで、複雑な業務構造や部署をまたぐやり取りも構造的に整理できます。特に、例外処理や手戻りが多発する業務において、どこにボトルネックや重複があるのかを明確にし、全体の整流化を進めるのに適しています。

RACIチャートは、タスクやプロセスごとに役割を4つに分類することで、責任の所在を明確にする手法です。Responsible(実行者)、Accountable(最終責任者)、Consulted(相談者)、Informed(報告先)という分類により、誰が意思決定を担うのか、誰に情報を伝えるべきかが一目でわかるようになります。

チーム間の連携ミスや責任のたらい回しを防ぎ、タスクの関係者と割り当てを検討する上で有効です。

ECRSは、業務効率化を行う際のアイデア整理に非常に役立つ思考フレームワークです。Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(並べ替え)、Simplify(簡素化)という4つの視点から現行業務を見直すことで、「そもそもこの作業は必要か?」「もっと簡単にできないか?」といった問いを自然に生み出します。

タスクの見直しや省力化、実行方法の見直しにおいて、新しいプロセスやアイデアを出す起点として有効です。

TOCは、イスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラットによって提唱された理論で、著書『ザ・ゴール』を通じて広く知られるようになりました。

業務プロセスの中で、全体の成果を制限している“制約(ボトルネック)”に注目し、そこを見直すことで最小の投資で最大の効果を得ることを目指します。全体最適を目指すための考え方として、ボトルネック特定と抜本的な見直しに必要な視点を得られます。

ここまで紹介してきたメソッドや理論は、あくまでも“業務プロセス”の整理を中心としたアプローチです。しかし、業務システムやSaaSを提供する企業・プロジェクトにおいては、この結果をシステムのUIデザインや画面設計に適切に反映しなければ、せっかくの業務改革の効果をフルに発揮できない可能性があります。

ここでは、業務フローの見直しと連動させたUIデザイン・画面設計の具体的な落とし込み方をご紹介します。

ユーザーが最もよく使う機能や、業務の生命線となる情報を画面のどこに配置するかは、UIデザインの最重要課題です。前段のタスク分析を通じて「最も頻度が高いタスク」「多くの人が利用する機能」「時間短縮のインパクトが大きい作業」がわかったら、それを優先的に操作しやすい場所に配置し、階層を浅くすることが望ましいです。

例えば、特定のデータやタスク起点でスタートする業務がメイン業務としてあるなら、そのデータをトップ画面に表示するのが効果的です。一方、年に数回しか使わないような機能は、ユーザーが自分で探せるような情報構成になっていれば、メニュー階層を少し深くしても大きな支障はありません。

業務の優先度に合った情報配置とユーザーが自ら探すことができる状態をつくる情報設計こそが「直感的に使えるUI」の根幹を支えます。

UI設計・デザインで多くのユーザーが不満を抱えるポイントの一つに、「入力フォームが長すぎる」「画面を何度も切り替えなければならない」といったものがあります。

ここでもタスク単位の分析結果が役立ちます。もし「この項目は実質的に誰も利用していない」「本来は別の工程で入力すれば済む」などの事実が明らかになれば、思い切って項目を削ったり、一度に入力できる画面レイアウトに変更したりするのも一案です。

また、承認フローやチェックフローが複数の画面に散在しているのであれば、画面統合やワンクリック承認などの改善策を検討する余地があります。

ユーザーが求めている結果を得るために最低限必要な工程がどこまでかを突き詰めることで、冗長な操作手順や画面遷移を減らし、最小限の確認作業やクリック数で完結させる設計を目指せます。

ただし、リスクヘッジなどの理由であえて手順を増やしている場合もあるため、単純に削ってしまっていいのかは事前の確認が必要です。

業務システムにおいて、エラー時の対応方法が分からないことは、現場の混乱や問い合わせ件数の増加につながります。どうすればよいのかがわからない曖昧なメッセージや、専門用語ばかりの説明は避けましょう。

ここでも、タスク分析の結果として「ユーザーがどこでつまずきやすいか」「どういうミスが発生しやすいか」を把握していれば、具体的かつわかりやすいエラーメッセージを提示しやすくなります。

あるいは、事前に自動補完やバリデーション機能(入力時のチェック機能)を取り入れ、「ミスが起こる前に気づかせるUI」を実装すれば、ユーザーがストレスを感じる時間を大幅に減らせるでしょう。

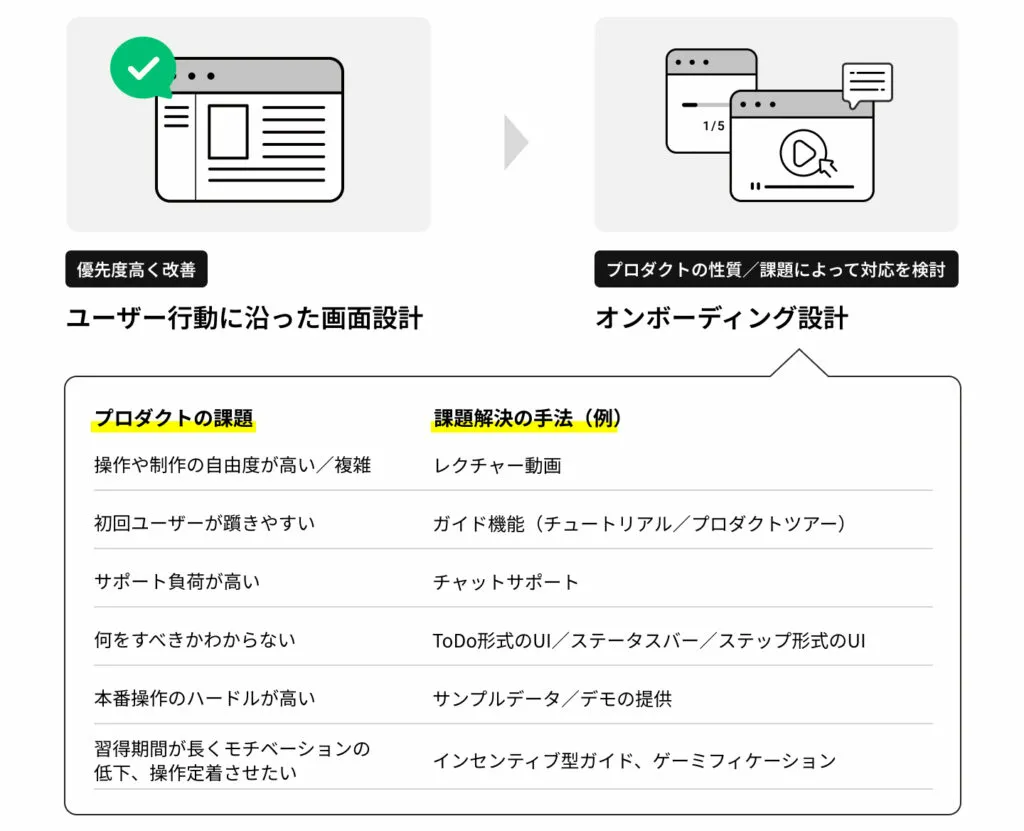

新しい業務フローやシステムに切り替えるときは、オンボーディング体験を丁寧に設計し、ユーザーが「使い始めの段階で疑問点を解消し、使い方を覚えられる」仕組みを用意するのが理想的です。

例えば、「ログイン後にチュートリアルが表示され、主要な機能をガイドしてくれる」「マウスオーバーやツールチップで即時に補足説明が出てくる」といった仕様があるだけで、初期導入時の混乱は大きく減少します。

しかし、こういったオンボーディング体験を叶える機能はあるとよいですが、基本的には画面の情報設計を整理するほうが重要です。想定されるユーザー行動に沿った情報設計ができていれば、ユーザーは自ら探索・試行して学習できます。

例えば、「ユーザーが機能を見つけられない」「やりたいことがどこでできるかわからない」といった課題がある場合にはチュートリアル動画や手厚いマニュアルの整備、プロダクトツアーなどの対策を検討することもあります。

また、これらの要因としてメニューが複雑化していたり、検索機能の使い勝手が悪いという実態があるかもしれません。こういった場合、システムの情報設計を見直すことで解消できる場合もあります。

オンボーディングに必要な機能の追加を検討するのもよいですが、まずは情報設計をきちんと行うことに注力しましょう。オンボーディングのための機能を追加するのは後からでも遅くありません。

また、チュートリアル動画などは更新性を必要とするため、継続的にコストがかかる点にも注意が必要です。

ここまでの流れを振り返ると、業務改革を成功させるには、

という一連のプロセスが欠かせません。

そして、最後のUIデザイン・画面設計を軽視してしまうと、「つくったのに使われない」という残念な結果に終わりがちです。だからこそ、業務改革とUI改善は密接な関係にあるのです。

業務改革は「一度やって終わり」ではありません。組織の目的や現場の運用、ユーザーの状況は常に変化しています。だからこそ、業務プロセスもシステムも継続的に見直し進化させていく必要があります。

本記事で紹介したような流れを取り入れることで、単なるシステム導入や画面のリニューアルでは得られない、業務そのものを変えるインパクトを生み出せるはずです。

現場ユーザーにとっては「迷わず、すばやく、確実に」業務を進められる、運用担当者にとっては再現性のある業務が実現し業務改革の軸が定まる、経営層にとっては効果を測定しやすく次の施策へとつながる判断材料となります。

そんな三者にとって意味のある業務改革を実現するために、私たちベイジは業務の可視化・設計・見直しからUIへの反映まで、一貫して支援を行っています。

本記事が、皆さまの業務改革プロジェクトにおける指針となることを、心より願っております。