知っておくと便利な思考フレームワーク×35

世の中には、経営やマーケティングのためのフレームワークや論理モデルが数多く存在しています。これらを学ぶことは、ビジネスパーソンとしての私の基礎力に繋がるのではないかと思い、特に著名なフレームワークを中心に、作られた背景や基本的な特徴を少し調べてみました。

目次

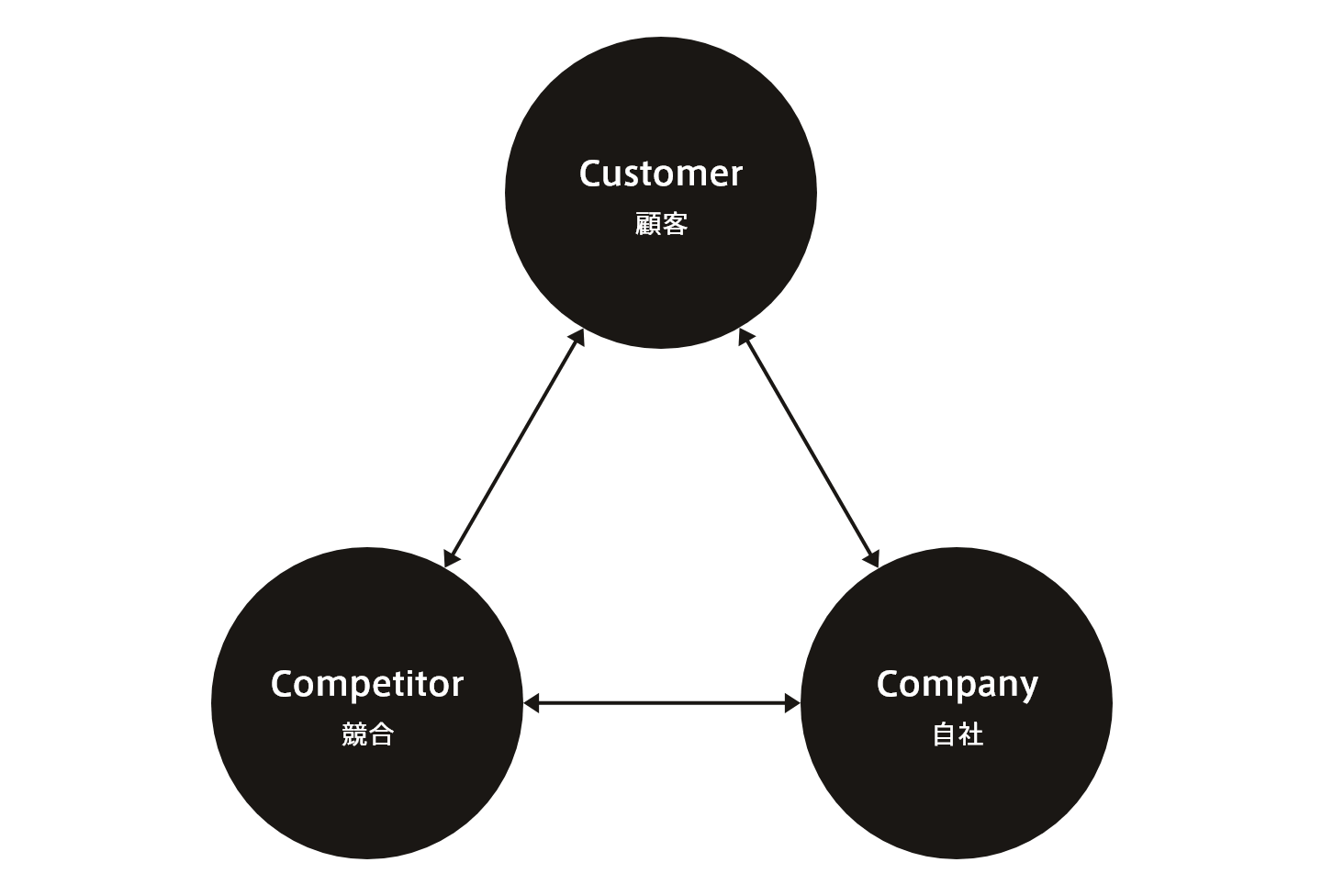

3C

マッキンゼー・アンド・カンパニー在籍時代の大前研一氏が1982年に発表した著書『The Mind of the Strategist』の中で提唱したフレームワークです。環境分析の手法のひとつといえるもので、外部分析と内部分析を簡潔に組み合わせて、市場機会を発見することを目的としています。

1980年代、トヨタ、SONYなど日本の製造業が世界市場で高い競争力を持っていました。しかし、成功している企業には必ずしも優秀な戦略コンサルタントがいた訳ではなく、洞察力と直感力による戦略立案がなされていました。

経営やマーケティングに関する「天賦の才」を持たない人たちでも、優れた戦略的アイデアを導き出す一助になるよう開発されたと言われています。

このフレームワークでは、自社が置かれた状況をCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の観点から情報を整理し、顧客に対する相対的な競合優位性を検証します。

しかし近年では大前研一氏自身が、間接競合、代替品、新規参集者など含めると顧客、競合を厳密に定義することが難しく、3Cの限界が生じているとも語っています。

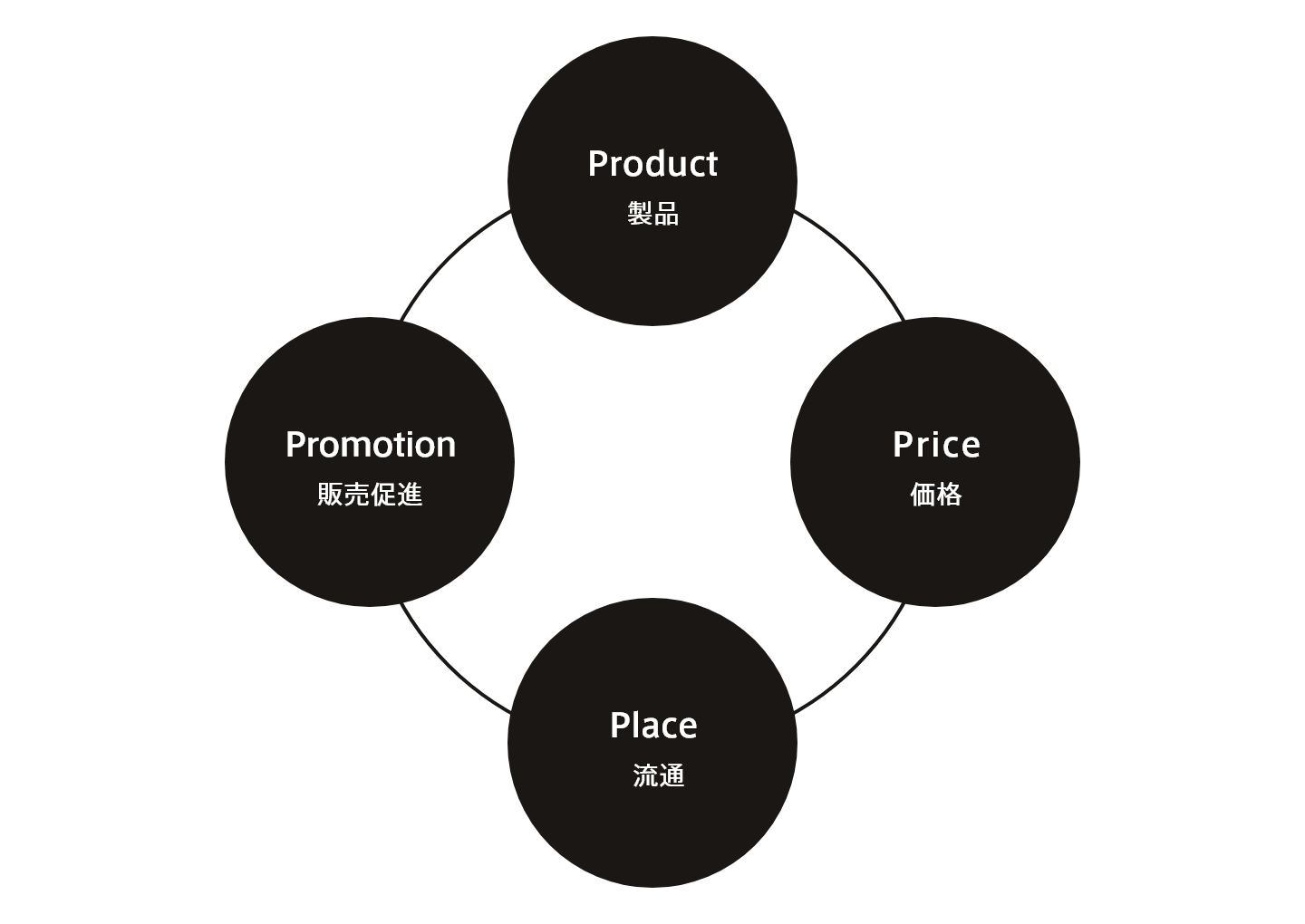

4P

1960年、アメリカのマーケティング学者、エドモンド・ジェローム・マッカーシー氏が著書『Basic Marketing: A Managerial Approach』の中で提唱したフレームワークです。

企業がマーケティング活動を行う上で自社で管理できる4つの要素を、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)と定義しています。

1960年当時、自動車などの有形財はコストを下げて市場での競争力を高めるマーケティングが正攻法とさせていました。このコスト削減のアイデアを効率よく生み出すために開発されたと言われています。

一方、売り手側の視点に基づいており、また製造業や開発業など、自社のプロダクトを持つ企業にとって有用だが、無形財産サービス商品を提供する企業に向かない、などという批判的な声もあるフレームワークです。

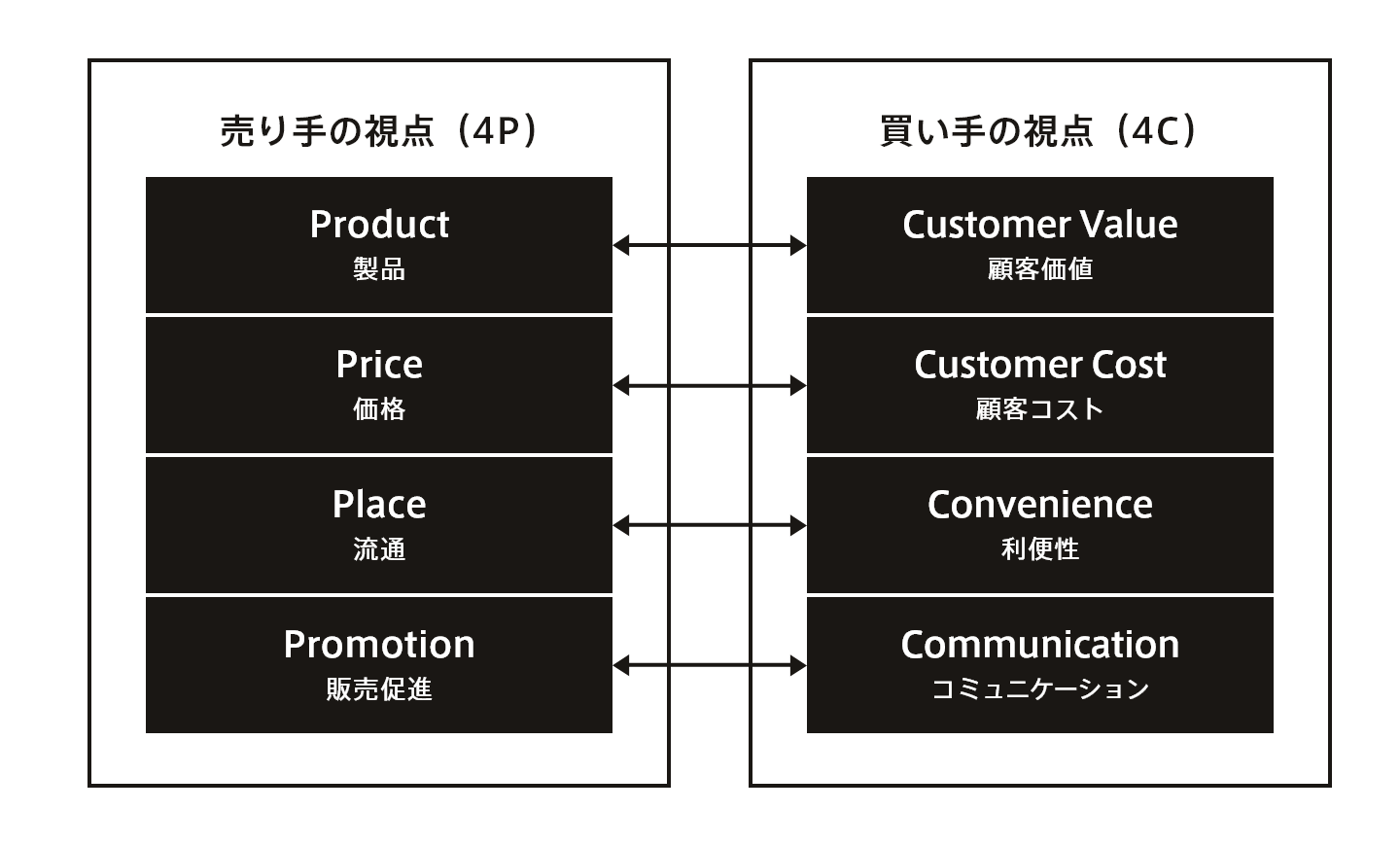

4C

アメリカの広告学者、ロバート・ローターボーン氏が、4Pに対する批判的な視点から1993年に提唱したフレームワークです。

4PのProduct、Preice、Place、Promotionと対を成すようにして、Customer Value(顧客価値)、Cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)という項目が整理されています。4Pが売り手の視点を基準としているのに対して、顧客視点で再定義しているのが4Cの特徴です。

1990年代当時、マーケティング活動が広告、PR、セールスプロモーション、ダイレクトコミュニケーションなどのような手法やプラットフォームで分断・専門的化される傾向がありました。それに対し、個別の手法やプラットフォームに囚われず、全体最適の観点から発想することを促す目的もあったとされています。

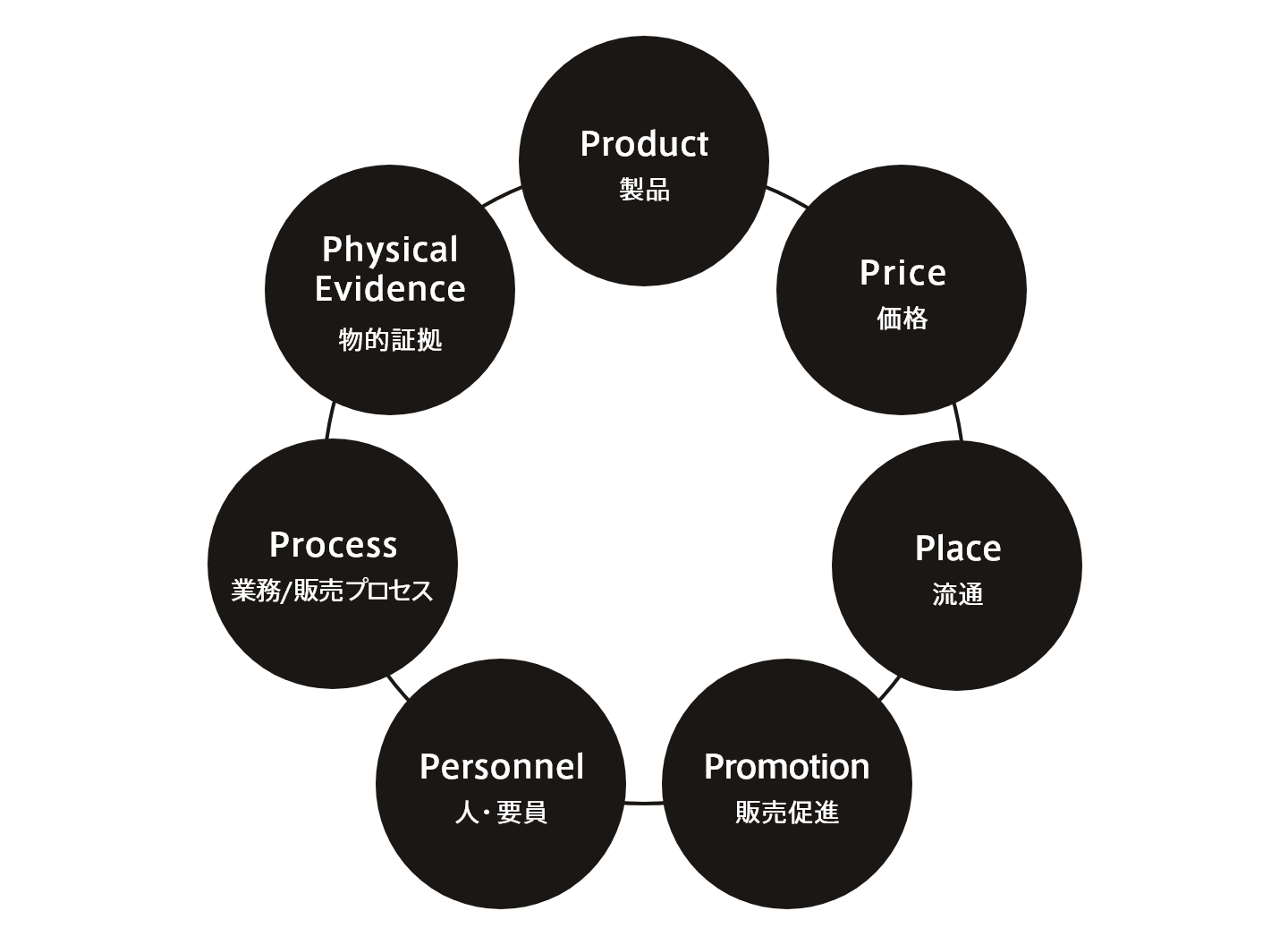

7P

製造業を前提とした4Pが提唱された1960年代から時代は進み、1970年代になると情報、金融、旅行業、飲食業をはじめとする様々な分野で、製品が存在しないサービス商材を対象としたマーケティングのニーズが高まりました。

そんな中、アメリカの経営学者、フィリップ・コトラー氏が、サービス商材の特性を、以下のように特徴づけました。

- 無形性/非有形性:形がなく無形である

- 同時性/不可分性:生産と消費が同時に発生する

- 非均一性/変動性:誰がいつ提供するかで変わる(品質を標準化することが困難)

- 消滅性/非貯蔵性:蓄えることができない

このような考えを前提とし、4PにPersonnel(人・要員:顧客にサービスを提供する主体者)、Process(業務プロセス・販売プロセス:顧客にサービスを提供する方法)、Physical Evidence(物的証拠:安心・安全保障を顧客に提供すること)、といった3つのPを加えてカスタマイズしたのが、7Pです。

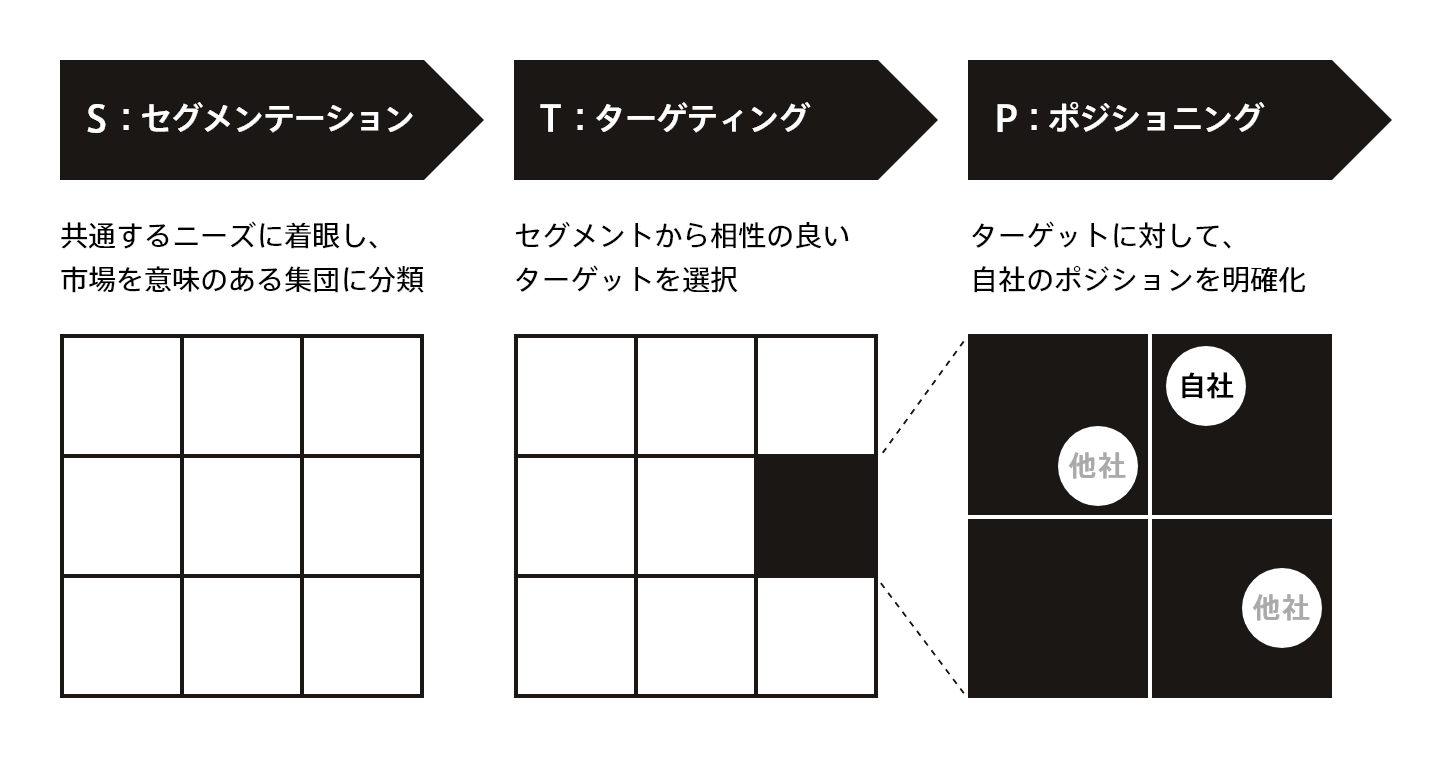

STP

STPはフィリップ・コトラー氏が提唱したことで知られていますが、始まりはゼネラルモーターズの伝説的経営者、アルフレッド・スローン氏の「顧客セグメンテーション」であると言われています。

1930年代、それまで単一車種量産のT型フォードの価格優位性による競争に敗退していたゼネラルモーターズは、所得階級によって車のニーズが異なることを発見し、顧客ニーズに応じた多品車種量産の生産スタイルを作り出し、フォードを業界No.1の座から引きずり下ろすことに成功しました。

この戦略的思考プロセスをベースに、フィリップ・コトラー氏が1967年発刊著書『マーケティング・マネジメント』にて、以下のようにフレームワークとして確立させました。

- セグメンテーション:共通するニーズに着眼しながら市場を意味のある集団に分ける

- ターゲティング:セグメントから相性の良いターゲットを選択する

- ポジショニング:ターゲットに対して自社をどう知覚してもらうかを決定する

古いフレームワークでありながら、マーケティングの基本として現在でも多用されている優れたフレームワークですが、STPの各項目を的確に意思決定するのは難易度が高く、実態としては事業を推進しながら徐々に調整して形作っていくことの方が多いでしょう。

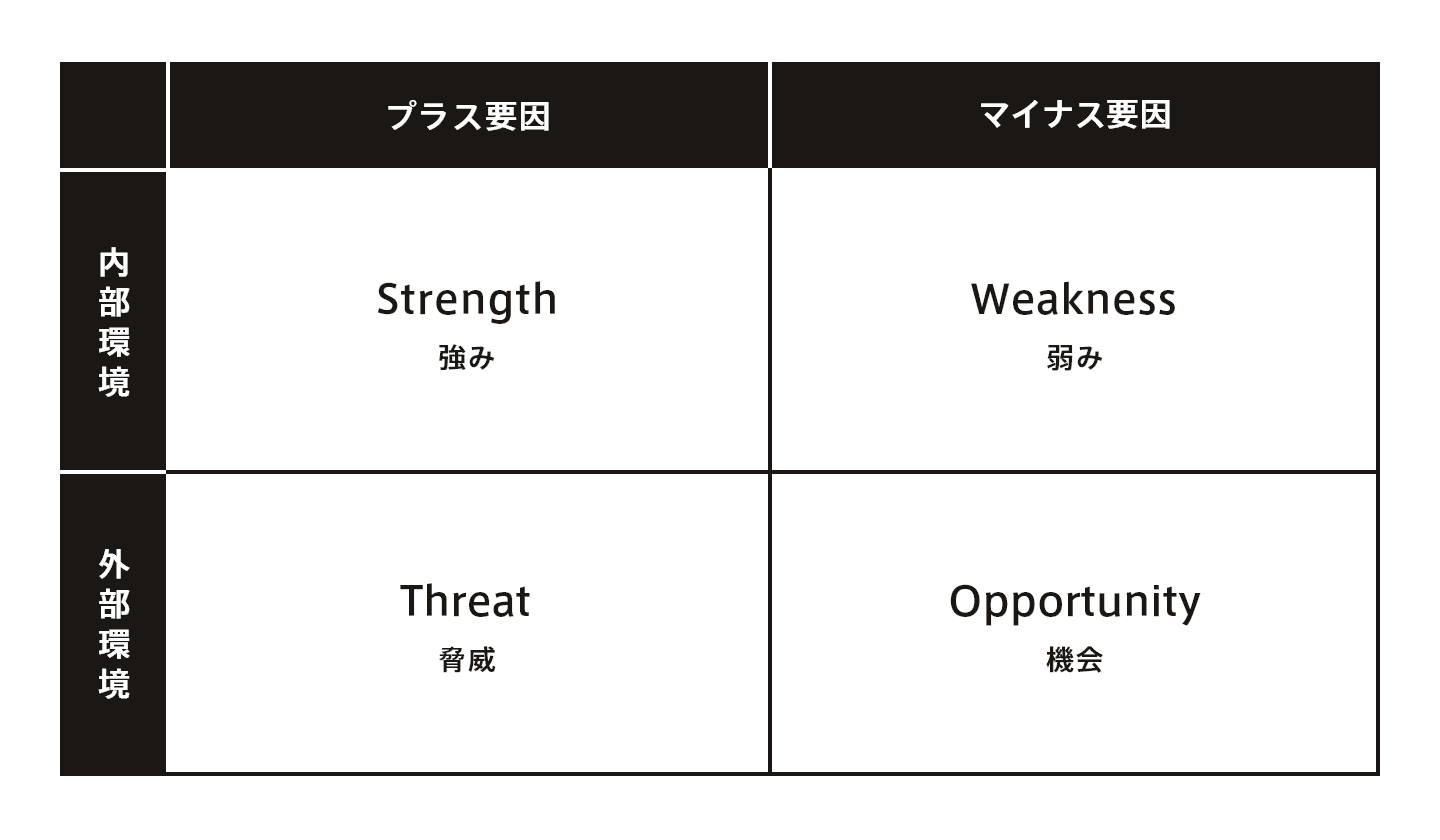

SWOT

もともとはアメリカの経営学者、ヘンリー・ミンツバーグが提唱したものですが、ビジネス戦略の策定に活用したのは、ハーバード・ビジネス・スクールの看板教授であったケネス・R・アンドルーズ氏が1965年に刊行した『Business Policy: Text and Cases』が始まりとされています。

環境分析の手法のひとつであり、外部環境と内部環境に分類して分析を行います。組織やサービスの外的環境をOpportunities(機会)、Threats(脅威)に、その組織・サービスが持つ内的環境をStrengths(強み)とWeaknesses(弱み)に分類し、現在置かれているビジネス環境を確認・評価します。

ビジネスの現場でよく使われる有名なフレームワークの一つですが、強み・弱みがあくまで相対評価で比較対象によって変わってしまうなど、分析を行う目的や軸が明確でないと有用な評価が難しくなりがちです。

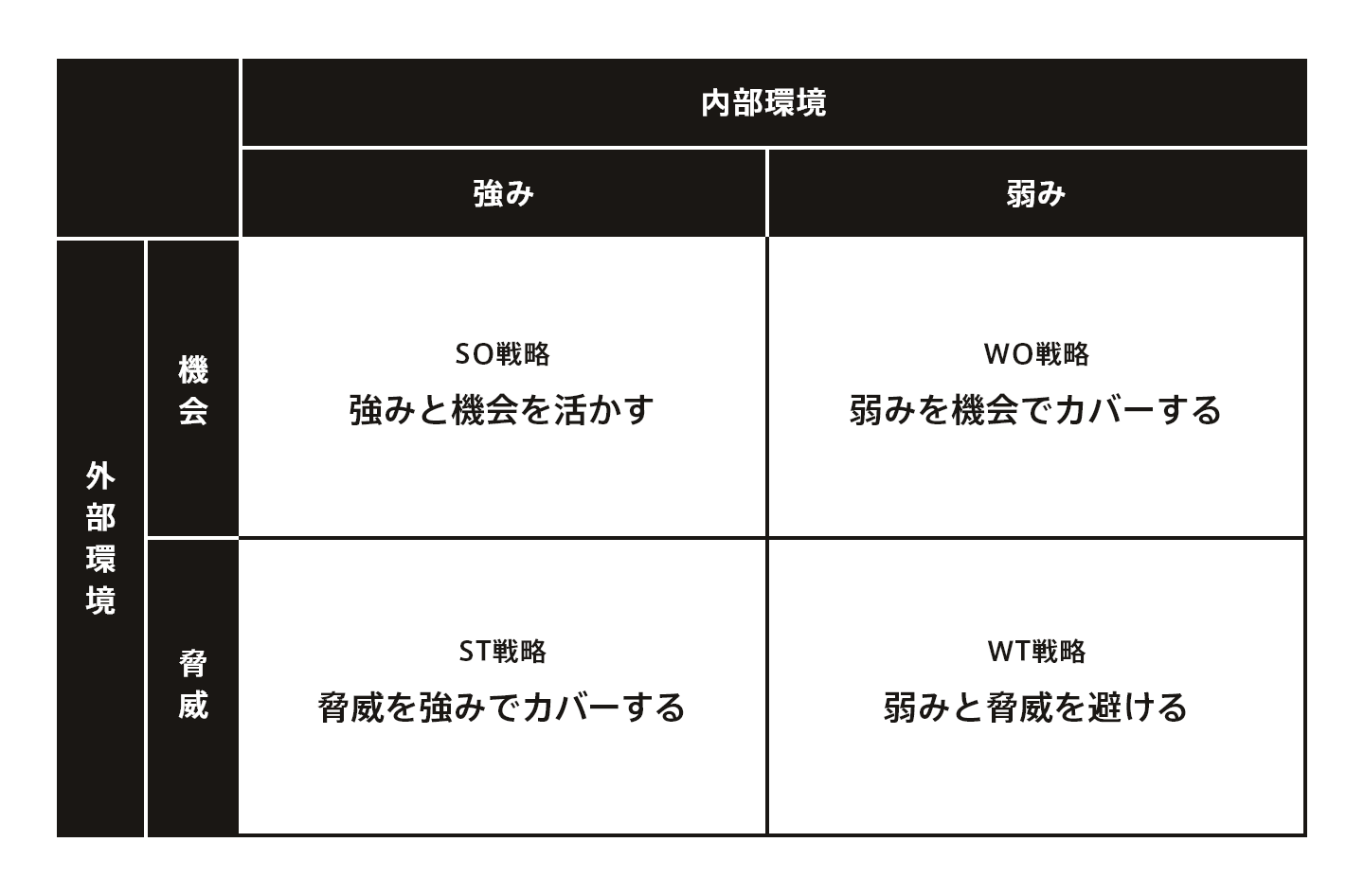

TOWSマトリクス

サンフランシスコ大学のビジネス&マネジメント・スクール教授、ハインツ・ワイリック氏が1982年に発表した論文『The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysis』で提唱した、SWOTを発展させたツールです。

組織やサービスの外的環境に潜むOpportunities(機会)、Threats(脅威)と内部環境の組織・サービスが持つStrengths(強み)とWeaknesses(弱み)を掛け合わせるのはSWOTと同じですが、そこから4つの戦略が導き出せるようになっています。

評価基準が曖昧になりやすいというSWOTの問題は解消されていませんが、戦略の方針がより明確に立てやすいという点で、SWOTよりも利便性が高いツールといえます。

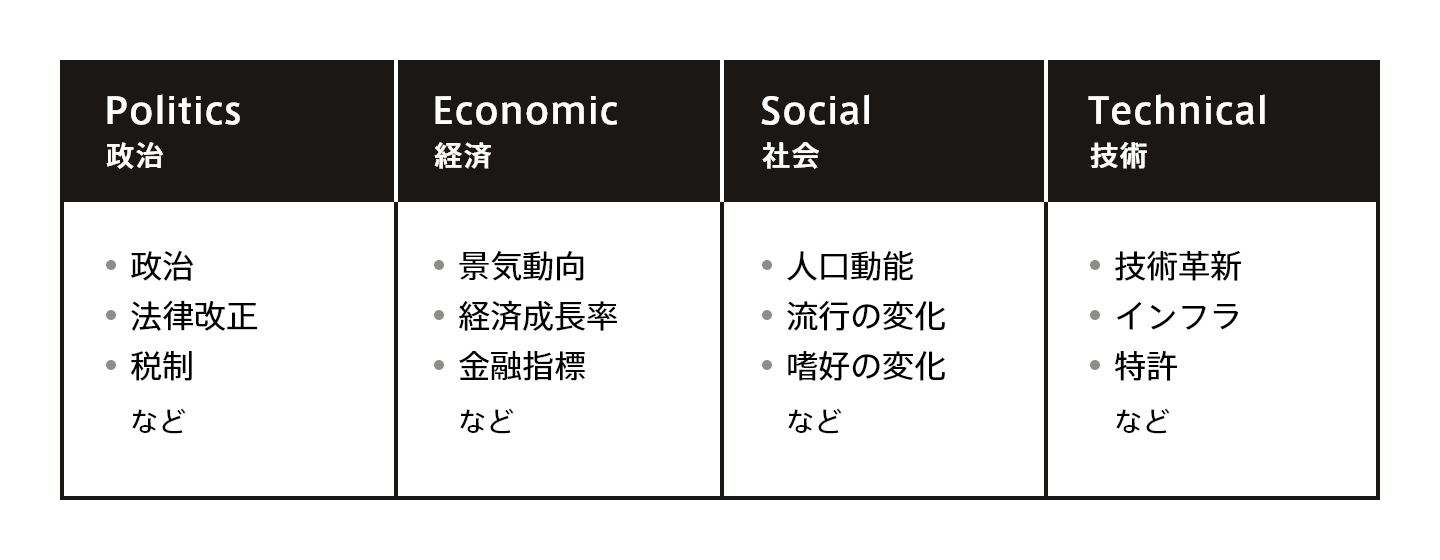

PEST

フィリップ・コトラー氏が開発した外部環境の分析ツールです。自社を取り巻くマクロな外部環境について、どのような種類があり、それぞれが現在または将来にどのような影響を与えるかを把握・予測するために使用します。

規制など、市場・業界のルールを大きく変化させるPolitics(政治)、景気や経済成長などのEconomy(経済)、人口数、割合などのSociety(社会)、ITのサービス・デバイスなどのTechnology(技術)という4つの視点で構成されています。

グローバル戦略の策定や、ターゲットが非常に多いマスマーケティングを行う時、製品開発の企画段階など、マクロ環境からアイデアを発想したり、基本的な制約事項を把握するのに有用です。

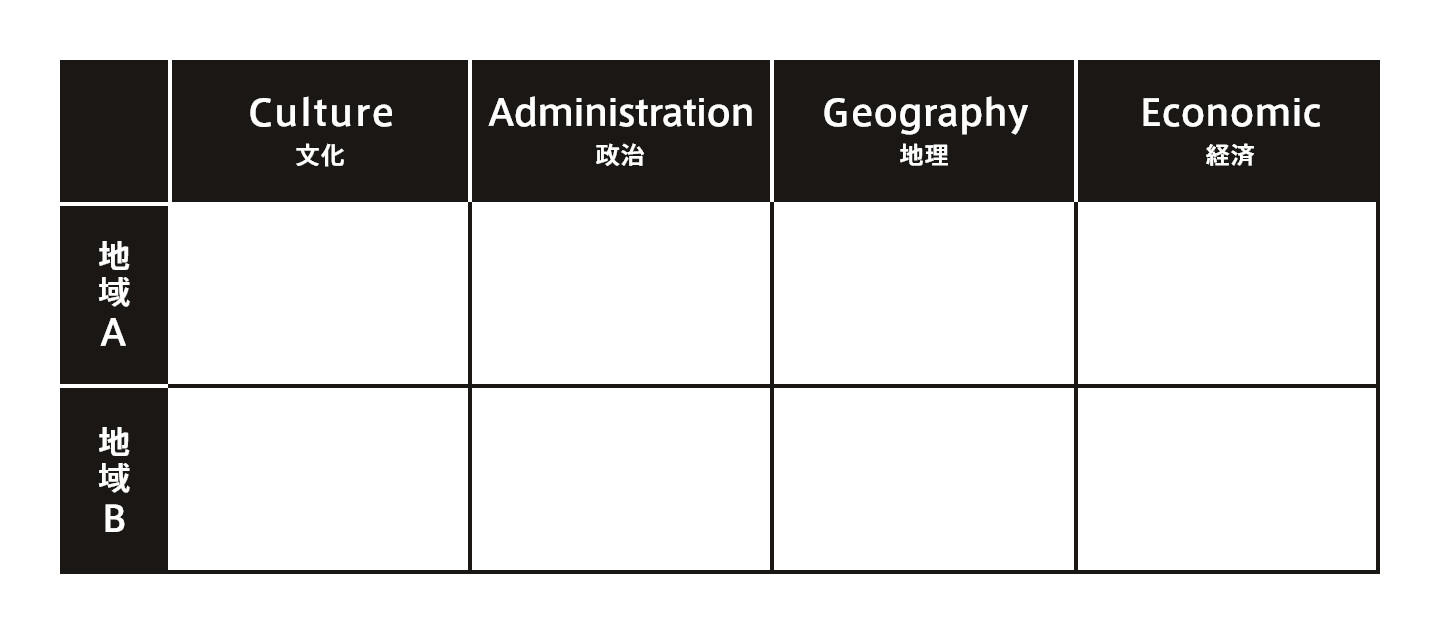

CAGE

史上最年少の31歳でハーバード大学ビジネススクールの教授に就任したスペイン出身の経営学者、パンカジュ・ゲマワット氏が2009年に提唱した、グローバル経営における地域の固有性や他地域との隔たりを整理するためのツールです。

Cultural(文化的)、Administrative(政治的)、Geographical(地理的)、Economical(経済的)の4つの視点で、国や地域ごとに留意する点を整理します。

アメリカ人ジャーナリスト、トーマス・フリードマンが2005年に著したベストセラー『フラット化する世界』に対して、ゲマワット氏はIT化が進んだ21世紀においても世界は考えている以上に分断されていると異議を唱えており、その批判的見地がこのフレームワークにも反映されています。

アンゾフ・マトリクス

ロシア系アメリカ人の経営学者、イゴール・アンゾフ氏が1957年に発表した論文で提唱したフレームワークです。

縦軸に「市場」、横軸に「製品」を取り、それぞれ「既存」、「新規」の2区分を設け、4象限のマトリクスとしたものです。この4象限から企業の経営戦略・事業戦略を検討しようとするものです。

1950年代~1960年代の第二次世界大戦に伴う戦時経済を経て、事業多角化によって大きく成長した企業が増えました。このような企業における経営戦略を検討するにあたってアンゾフ氏は、戦略的意思決定の4つの要素を以下のように整理しました。

- 製品と市場分野(自社がどの市場を事業領域とするか)

- 成長ベクトル(自社の成長のためのアクション)

- 競争優位(自社の競争優位の源泉をどこに持つか)

- シナジー(自社の事業領域間の相乗効果)

アンゾフ・マトリクスは、この中の成長ベクトルを検討するために開発されたツールとされています。

アドバンテージ・マトリクス

コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループに在籍していたリチャード・ロックリッジ氏が『1980年代の戦略』として提唱した、競争環境を分析して事業の優位性を検討するためのフレームワークです。

縦軸に「業界の競争要因の数」、横軸に「優位性構築の可能性」を取り、特化型事業、規模型事業、分散型事業、手詰まり事業の4象限のマトリクスとしています。

特化型事業は、競争要因が多く、優位性確保の可能性が高い事業が該当し、特定の分野で強みを持つことで、優位性を構築できます。

規模型事業は、競争要因は少なく、優位性確保の可能性が高い事業です。規模の経済が働きやすい特徴があります。

分散型事業は、競争要因が多く、優位性確保の可能性が低い事業です。規模の経済が効きにくく、大企業などのような大型プレイヤーは存在しません。

手詰まり型事業は、競争要因が少なく、優位性確保の可能性も低い事業です。

1980年代の市場環境を想定して作られたものですが、競争優位性構築の可能性を分析し、どのような競争優位性を持って市場で戦うかを検討する際には、時代性に関わらず活用できるフレームワークです。

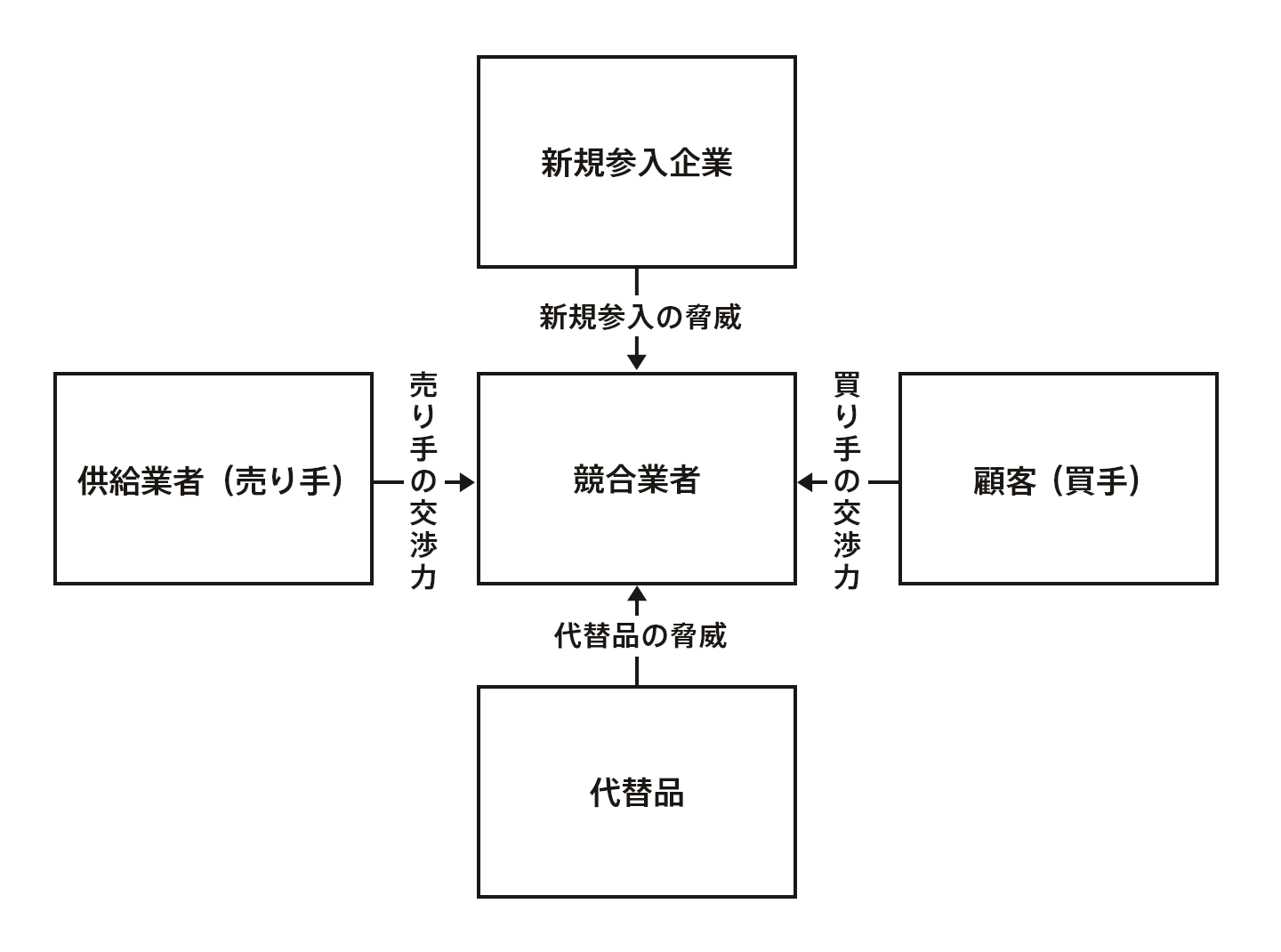

ファイブフォース

アメリカの経営学者、マイケル・ポーター氏が1979年に発行して世界的ベストセラーとなった著書『競争の戦略』で提唱した競争要因分析のためのフレームワークです。

自社が属する業界の競争構造を、競合、売り手、買い手、新規参入、代替製品の5つの視点から明らかにすることで、市場の収益性から競争優位の可能性を検討します。

経営戦略やマーケティング戦略を考える時、顧客・供給業者・競合企業だけを前提としがちですが、ファイブフォース分析を行うと、新規参入者や代替品といった、現時点では直接的に競合しないが、中長期的により破壊的な影響を与えかねないプレイヤーへの戦略的視点が追加されます。

競争優位戦略

マイケル・ポーター氏が『競争の戦略』で提唱した、競争戦略のフレームワークです。この中では、競争優位を構築するための3つの戦略として、コストリーダーシップ、差別化、集中が取り上げられています。

コストリーダーシップは、生産量や生産規模を高め、それによる経験の蓄積から更に効率を高めることでコストを抑え、競合に対し優位を築く戦略です。

差別化は、自社の製品・サービスを価格以外の点で、競合他社と異なるものと顧客に知覚してもらい、優位性を築きます。

集中は、特定の製品種類、地域などにターゲットを絞り、ある限られた分野での低コスト、差別化を図ります。

ただし、この競争優位戦略はすでに時代遅れの考え方であり、現在の市場環境において、このようにシンプルな構図で競争優位が作られることはない、といった批判的見解も存在します。

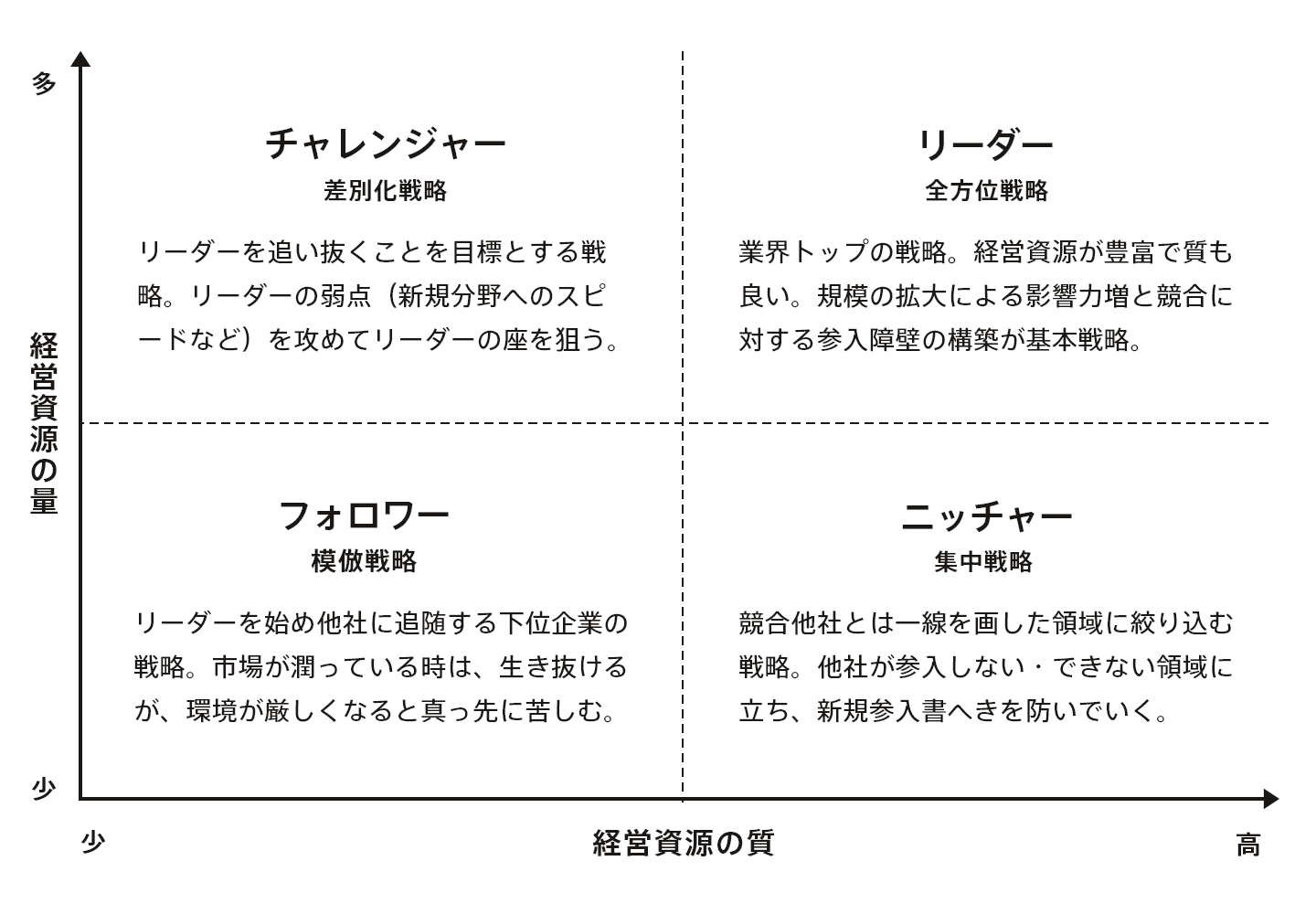

競争地位戦略

フィリップ・コトラー氏とダートマス大学のタック経営大学院でマーケティング教授を務めていたケビン・レーン・ケラー氏が1980年に発行した著書『マーケティング・マネジメント』の中で提唱されたフレームワークです。

リーダー、チャンレンジャー、ニッチャー、フォロワーの4つに分けられた業界内のポジションによって、戦略の基本方針を検討します。

リーダーは、業界最大のシェアを占める企業です。業界のシェアを伸ばすのに加えて、市場の需要を拡大することが目標となります。

チャンレンジャーとは、業界内では後続に位置する企業でありながら、リーダーの座を狙っていく企業です。リーダーが苦手とする領域で新製品・サービスを提供する、自社よりもシェアの小さい企業のシェアを奪うなどの戦略を取ります。

フォロワーも、業界内で後続に位置する企業ですが、チャレンジャーと異なり、リーダーと競争せずむしろ戦略的に模倣します。市場が拡大し業界トップでなくても十分ビジネスが成り立つ場合、フォロワーは効率的な事業推進を実現する戦略になりえます。

ニッチャーとは、特定領域で独自の地位を獲得する企業です。他者が目を付けていない領域に経営資源を集中投下して、参入障壁を高めることで、限られた領域での地位を確立し、継続的な利益を狙っていきます。

このフレームワークを用いるうえでは、市場定義されていることが前提となります。ローカル市場においてはリーダーだがグローバル市場においてはフォロアーである、といったように、同じ企業でも市場定義によって地位が変わってしまうためです。

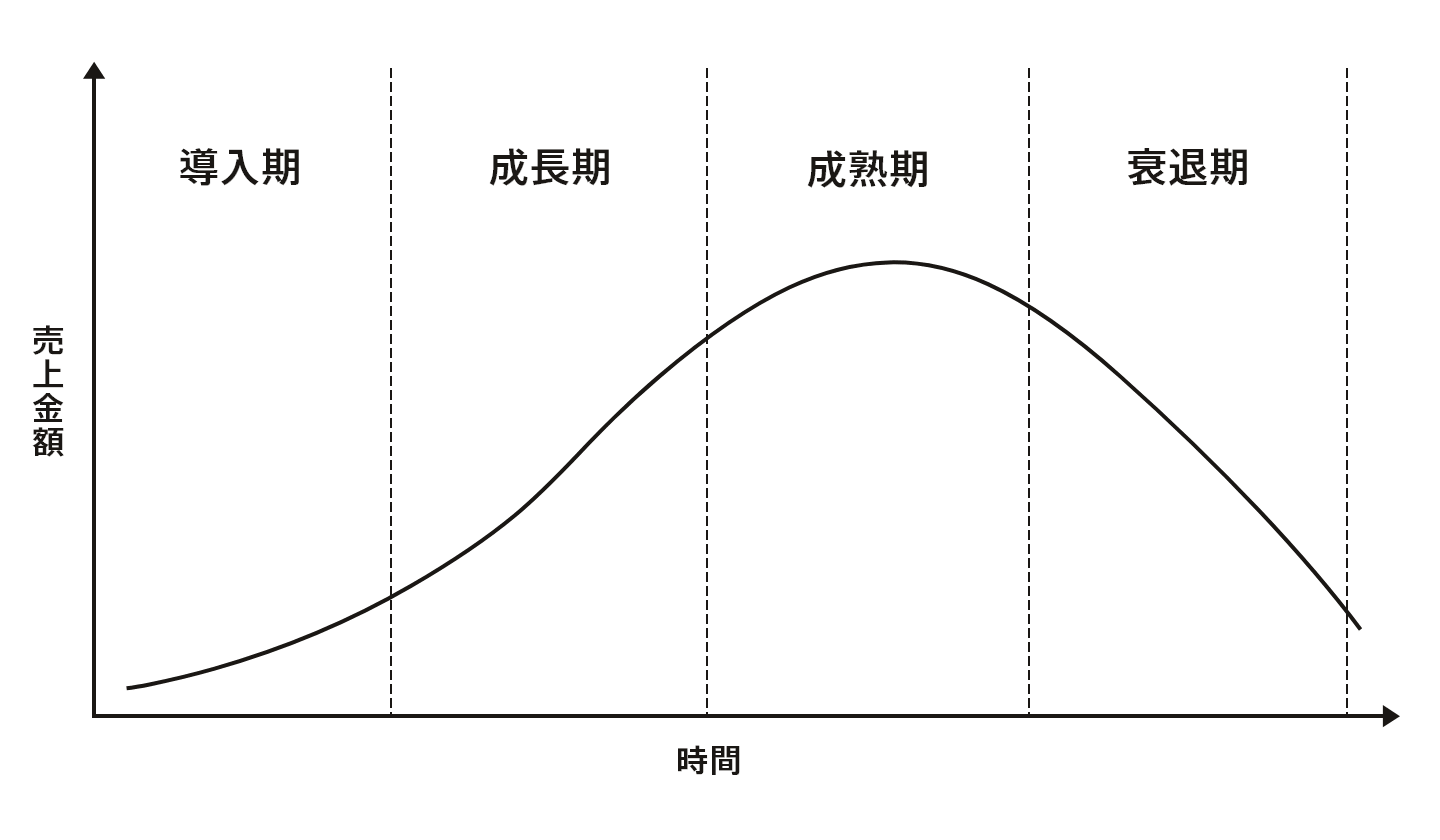

製品ライフサイクル理論

起源は定かではありませんが、アメリカの経済学者、セオドア・レビット氏が1965年にハーバード・ビジネス・レビュー誌に寄稿した論文『Exploit the Product Life Cycle』で知られるようになったと言われています。

一時的な流行と時代の趨勢が繰り返される特性を持ったハイテク製品のマーケティング理論として策定されたフレームワークです。

環境分析手法のひとつで、縦軸に売上高・利益の推移、横軸に時間をとり、それらを4つのフェーズ、導入期、成長期、成熟期、衰退期に分けて分類します。

この理論において、製品やブランドには寿命があることが前提となっていますが、衰退期を迎えるのは、単に企業の戦略的失敗に過ぎず、企業努力が実った長く愛される製品・ブランドにおいてこのようなライフサイクルは当てはまらない、といった批判もあります。

イノベーター理論

1962年、米スタンフォード大学のエベレット・M・ロジャーズ教授が『イノベーション普及学』という著書の中で提唱したフレームワークです。

製品ライフサイクル理論と同じく製品やサービス、ブランドの盛衰を表現していますが、製品ライフサイクル理論が製品視点であるのに対し、イノベーター理論は顧客視点で定義されています。

イノベーター理論では、普及の過程を5つの層に分類しており、それを基にマーケティング戦略、市場のライフサイクルについて検討することが推奨されています。

縦軸に製品・サービスのユーザーの数、横軸に時間をとり、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガートの5つの層に分類しています。

イノベーターは、革新的な製品を求める人たちです。新しいことが最大の関心事であり、製品が役立つかを二の次とした、挑戦的な購買を行います。市場の約2.5%を占めると言われています。

アーリーアダプターは、新しい製品の利点を検討・評価した上で、イノベーターに続いていち早く製品を購入する人たちです。課題解決の可能性が理解できれば、ある程度のリスクを理解して購買に踏み切ります。市場の約13.5%を占めると言われています。

アーリーマジョリティは、新製品を導入する際にまず他社の導入事例を確認してから、製品の購入を慎重に検討する層です。市場の約34%を占めるとされており、この層を獲得すること成功の要因になりえます。

レイトマジョリティは、革新的な製品の購入に懐疑的な人たちで、市場の過半数が導入し、信頼性や手厚いサポートなどが確立してから購買することを好みます。市場の約34%を占めると言われています。

ラガードはもっとも保守的な人たちです。新しいものをできれば購入したくない、とさえ思っています。ラガードまで浸透する製品は、成熟期から衰退期に差し掛かっている可能性があります。市場の約16%を占めると言われています。

なお、アメリカのコンサルタント、ジェフリー・ムーアは1991年に発売した著書『キャズム』の中で、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には深い溝(キャズム)が存在し、テクノロジーに普及においてキャズムを超えられるかが大きな課題となる、と語っています。

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)

.png)

ボストン・コンサルティング・グループが1970年代に提唱した、最適な経営資源の配分方法を検討するためのフレームワークです。

縦軸に市場成長率、横軸に市場占有率の2軸からなるマトリクスで事業や製品、サービスを花形、金のなる木、問題児、負け犬に分類します。

花形は、市場成長率および市場占有率ともに高いですが、それ故に激しい競争に巻き込まれやすい製品です。

金のなる木は、市場成長率が低いために競争も少なく、一方で市場占有率が高いために安定して利益が出る製品です。

問題児は、競争が激しいのに利益も出しにくい製品です。市場占有率を高めることで、花形や金のなる木に変貌する余地があります。

負け犬は、市場成長率も市場占有率が低く、企業が取り組むべきでない製品といえます。

PPMによる製品分類は分かりやすい反面、市場定義を明確にする必要があり、その上でも客観的な評価は難しい、多角化によるシナジー効果を表現できない、全くの新規事業は評価しにくいなどの問題もあり、その特性を理解して用いる必要があります。

ビジネス・スクリーン

ゼネラル・エレクトリックとマッキンゼーによって開発された企業の事業ポートフォリオを評価するためのフレームワークです。経営資源配分を検討するうえでのPPMの弱点を補うものとして開発されました。

ビジネス・スクリーンでは、縦軸に事業の魅力度、横軸に事業の競争力をとり、各軸で3段階の評価をして9つのマトリクスで事業を評価するのが特徴です。4象限から9象限にしたことで、より細かな分類を可能にしています。

ただし、PPMの欠点である客観性を欠いた恣意的な分類はこのビジネス・スクリーンでも起こりやすく、やはりその特性を理解した上で用いる必要があります。

ホールプロダクトモデル

1960年代にセオドア・レビット氏が論文で提唱したとされています。製品が理想に到達するためには4つの段階があると捉え、そのギャップを埋める機能やサービスを検討するための、主にハイテク産業を前提としたフレームワークです。

コアプロダクトとは、製品の核となる、その製品を成立させている基本要素です。

期待プロダクトは、顧客の購入目的を最低限満足させるための機能やサービスです。

拡張プロダクトは、顧客の購入目的を最大限満たす機能やサービスです。

そして理想プロダクトは、その製品を使う上での、全ての機能、サービス、コンテンツが出揃っている、製品としては究極の状態です。

キャズムを提唱したジェフリー・ムーア氏は、ホールプロダクトにイノベーター理論の考えをミックスし、プロダクトの段階によって普及の段階も変わっていくことを主張しています。

プロダクト3層モデル

.png)

ホールプロダクトモデルとは異なる視点でプロダクトの価値を整理したモデルで、フィリップ・コトラー氏による1967年の著作『マーケティング・マネジメント』の中で紹介されました。

このモデルではプロダクトの価値を、製品の中核、製品の実体、製品の付随機能の3つの層で整理しています。

製品の中核とは、顧客が製品やサービスで手に入れたい基本価値、製品の実体とは、製品の特性を構成する要素、デザイン、品質、ブランド、パッケージ、製品の付随価値とは、製品の中核価値に直接的影響はないが、製品の価値をさらに高めている要素、アフターサービスや保証などを指します。

ホールプロダクトモデルが製品視点であったのに対して、プロダクト3層モデルは顧客体験視点で構成されているのが特徴です。

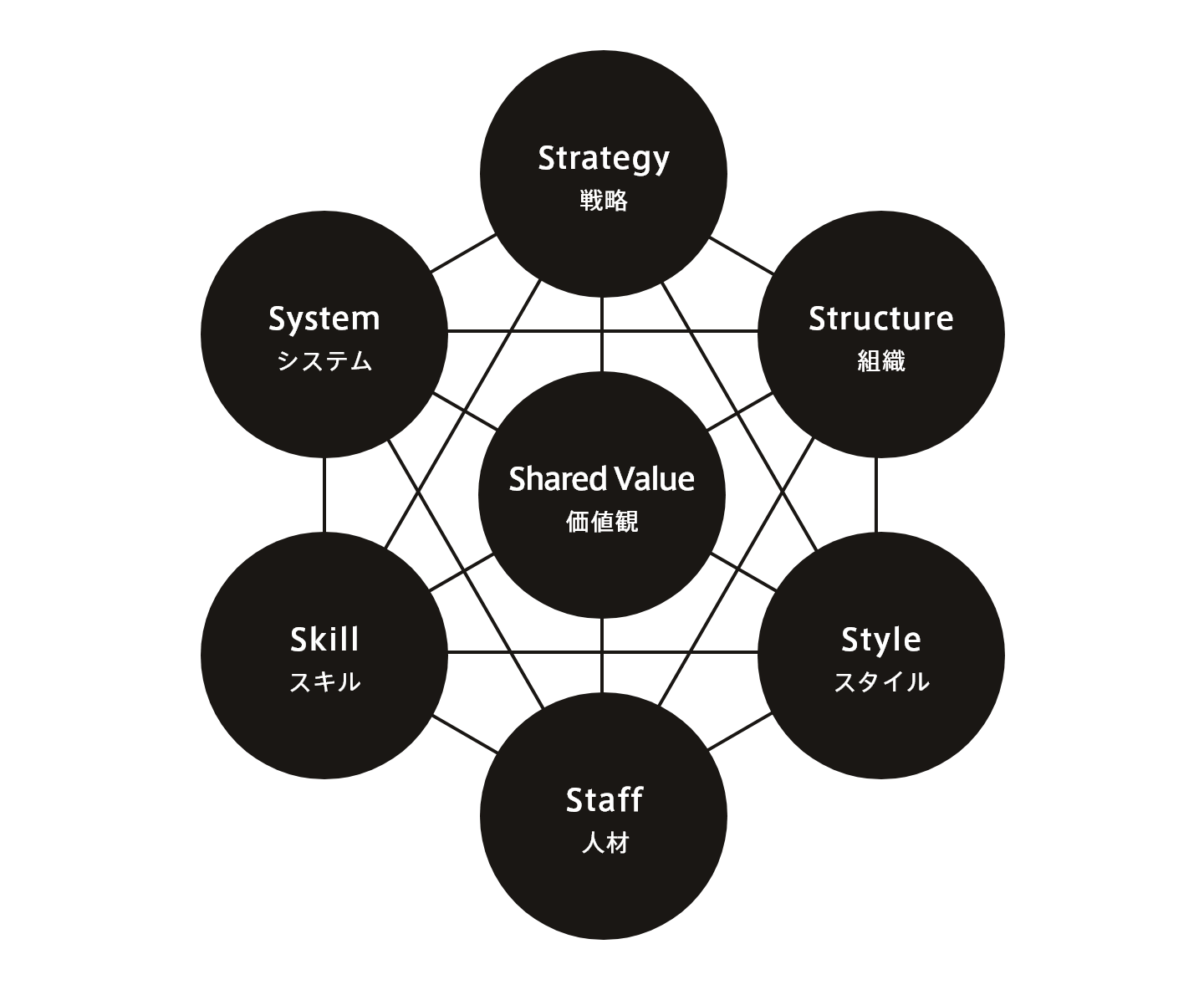

7S

マッキンゼー・アンド・カンパニーが1980年頃に開発したとされている、経営資源の分析を目的としたフレームワークです。

ハードの3Sとして、

- Strategy:競争優位性を維持するための事業の方向性

- Structure:組織の形態や構造:

- System:評価制度、会計制度、情報共有の仕組み

ソフトの4Sとして、

- Shared Value:社員で共通する会社の価値観

- Skill:営業力、技術力、マーケティング力など組織の能力

- Staff:社員や経営者の個々の人材の能力

- Style:社風や組織の文化

といったように分類されます。

経営課題を分析する時に、分析対象を7Sの観点で切り分けて、より理解を深めるため等に用いられます。

バリューチェーン

マイケル・ポーター氏が著書『競争優位の戦略』で提唱した、「ポーターの価値連鎖」とも呼ばれるフレームワークです。

企業の提供価値を主活動、支援活動の2つに大分します。主活動は購買物流、オペレーション(製造)、出荷物流、マーケティング・販売、サービスで構成され、支援活動は企業インフラ、人材資源管理、技術開発、調達から構成します。

企業活動がどのようにして価値を構成するかを構造的に捉えることで、企業全体の価値向上と、競争力の強化を検討するためなどに用いられます。

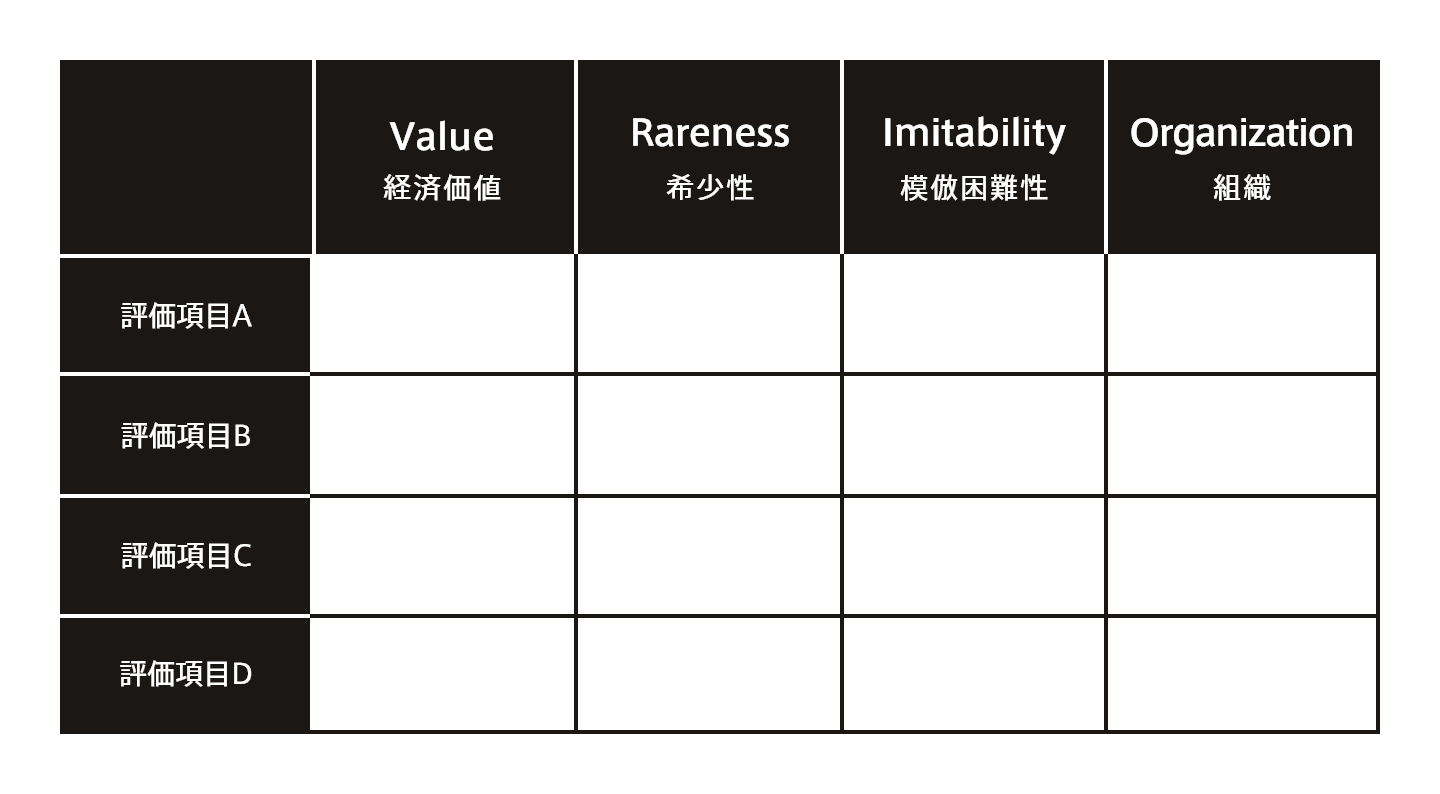

VRIO

アメリカの経営学者、ジェイ・B・バーニー氏が1991年に発表した経営戦略論の論文の中で提唱されました。

経営資源に基づく競合優位性の理論(リソース・ベースド・ビュー)を元にしています。これ以前、経営戦略論は、外部環境に対するポジションが優位性構築に強く影響するとされていました。それに対して、内部環境の経営資源が競争優位性構築に影響するとした考え方がリソース・ベースド・ビューです。

自社の経営資源(人・モノ・金・情報・組織)をValue(経済価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織)の4つで整理した上で、それぞれの課題を抽出し、競争力強化の検討を行うような活用を想定して作られています。

ブランド・レゾナンス・ピラミッド

ブランドの大家として知られるダートマス大学の教授、ケビン・L・ケラー氏が2003年に発行した著書『戦略的ブランディング―戦略的ブランド・マネジメント』で提唱した、強いブランドを作り上げるためのマネジメントモデルです。

やはりブランドの大家であるデービッド・A・アーカー氏が提唱したブランド・エクイエティの4つの階層(ブランド認知、知覚品質、ブランドロイヤリティ、ブランド連想)をベースとして6つのブロックに分類し、理性的ルートと感情的ルートの2つのルートから要素を整理しています。

この4つの階層は、第1の階層をIdentification(ブランド認知)、第2の階層をMeaning(ブランド連想)、第3の階層をResponce(肯定的、親近感のある反応)、第4の階層をRelationship(ブランドロイヤルティ)として整理しています。

ビジネスモデル・キャンバス

スイスのビジネス理論家、アレックス・オスターワルダー氏と、ベルギーのコンピューターサイエンティストであるイヴ・ピニュール氏が2012年に発行した著書『ビジネスモデル・ジェネレーション』で紹介された、ビジネスモデルを可視化・創造するためのフレームワークです。

ビジネスモデルキャンバスは、9つの要素をサービス・プロダクトの根幹を成す「価値提案」を中心に、左に自社のコスト、右に顧客の状況と収入の流れを整理することで、ビジネスモデルの優位性や課題を検証します。

またスタートアップ向けに一部の構成要素を変更した「リーンキャンバス」という派生フレームワークも存在します。

ビジネスモデルの核となる価値や課題を整理して考えるのに便利ですが、業界や競合などの外部環境要因が含まれておらず、時間の推移を表現することに不向きなことから、このツールだけでビジネスモデルを表現するのは難しいともいえます。

バリュー・プロポジション・キャンバス

同じくアレックス・オスターワルダー氏が2015年に発行した著作『バリュー・プロポジション・デザイン』の中で紹介された、自社の製品・サービスの価値と顧客が求める価値とのズレを解消するために開発されたフレームワークです。

大きくは、顧客側の価値構造を整理した「顧客セグメント」と、製品・サービス側の価値を整理した「顧客への提供価値」で構成されています。

顧客セグメントでは、顧客が解決したい課題を中心に顧客のGains(利得)とPains(悩み)を整理し、顧客への提供価値では、製品・サービスの価値を中心に、Gain Creators(顧客の利得をもたらすもの)とPain Relieversで整理されています。

企業は自社の製品・サービスの価値を都合がいいように解釈し、その結果、顧客の心を捉えない製品・サービスを提供してしまう、ということが頻発します。このような企業視点を矯正するのに便利なツールです。

戦略キャンバス

韓国のビジネス理論家、W・チャン・キム氏とアメリカのビジネススクール教授、レネ・モボルニュ氏が2005年に発行したベストセラー『ブルーオーシャン戦略』の中で提唱されたフレームワークです。

競争の激しいレッドオーシャン市場で勝ち残ることではなく、競争のないブルーオーシャン市場の創造することを目的とし、自社事業における競争要因を横軸にマッピングし、縦軸には提供価値をとって可視化し、競争相手の存在しない領域を見つけ出します。

ブルーオーシャン市場の創造といった大きな目的でなくとも、競争し合っている企業同士にどのような類似点があり、どのような差異があるかを端的に表現できるため、競合分析のためのツールとしても、便利なように思います。

PMSマップ

戦略キャンパスと同様に、『ブルーオーシャン戦略』で提唱されている、事業ポートフォリオを整理するためのフレームワークです。

まず、自社の事業を以下の3つに分類します。

- Pioneer:先例のない革新的なブルーオーシャン事業

- Migratorは、競合他社より優位性のある事業

- Settlerは、コモディティ化した事業

そして横軸に時間をとり、事業ポートフォリオがどう変わるかを表現します。

すべての事業をブルーオーシャンで構成するのは難しく、実際には既存事業と新規&未開拓事業の両方を併存させる必要があるという考えを前提としており、将来における理想的な事業ポートフォリオを検討するために用いられます。

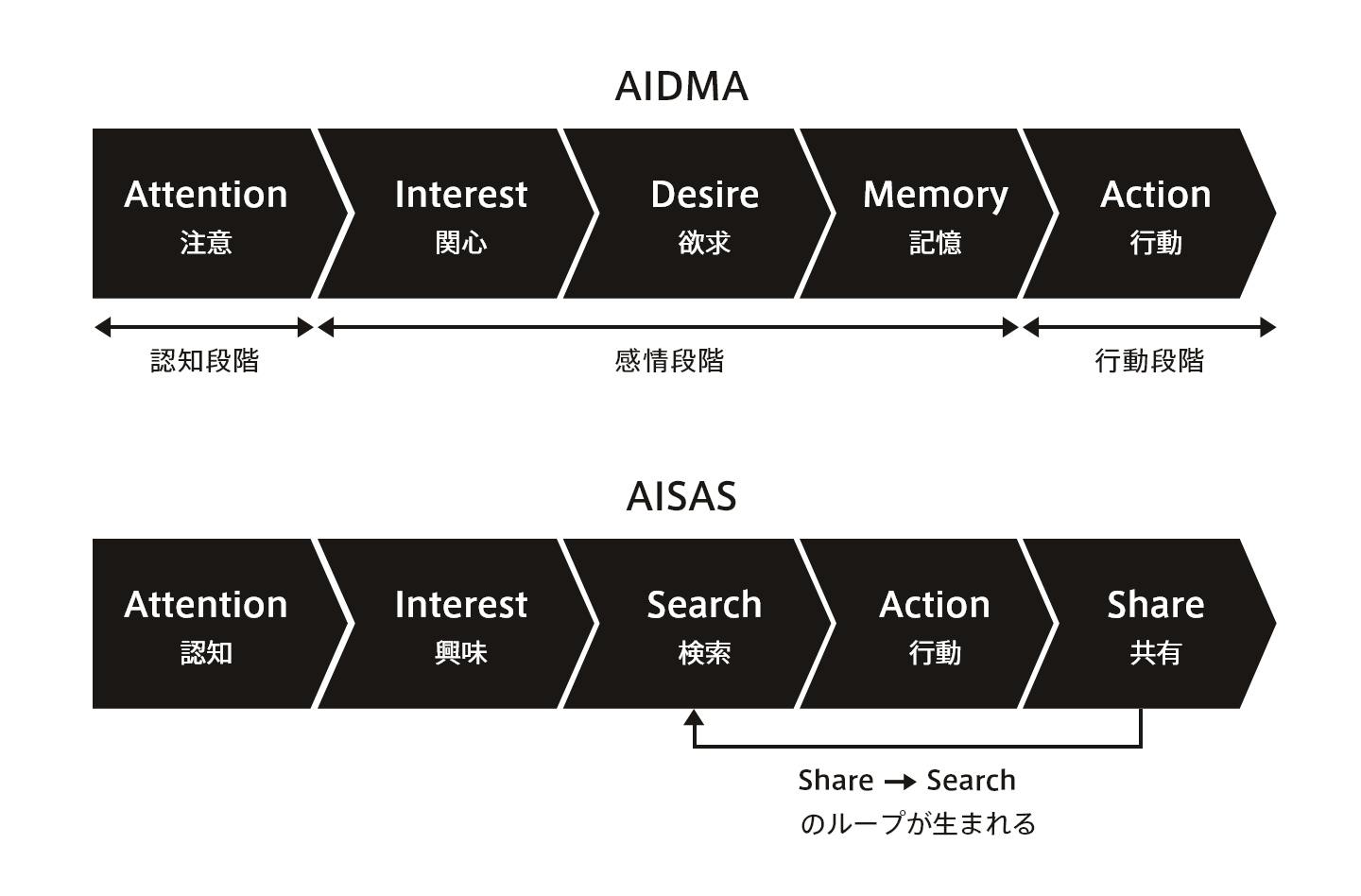

AIDMA/AISAS

AIDMAは、1920年代にアメリカの広告実務書の著作者、サミュエル・ローランド・ホールが提唱した消費者心理モデルです。

消費者は以下の5段階を辿って消費に至るとされています。

- Attention:認知する

- Interest:関心を持つ

- Desire:欲しいと思う

- Memory:記憶する

- Action:購買する

これに対して、2005年にネット時代の消費行動モデルとして電通が提唱したのが、AISASです。このモデルでは以下のように定義されています。

- Attention:認知する

- Interest:関心を持つ

- Search:検索する

- Action:購入する

- Share:ネットで共有する

いずれも10年以上前にはよく使われていましたが、より高速化した2010年代以降の消費の実態を表現するには不十分と考えられ、使われる機会が減っているように思います。

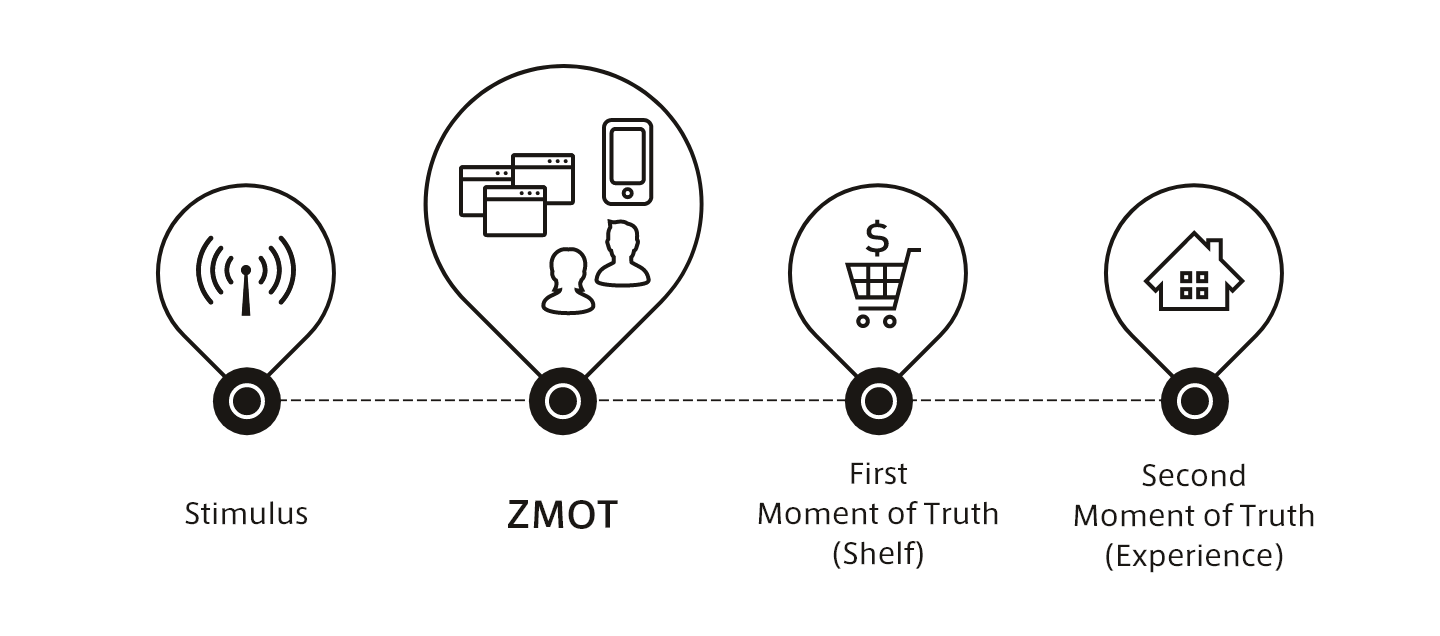

ZMOT

2011年にGoogleが提唱した、インターネット時代の消費行動理論です。顧客は店舗に来る前にインターネットで情報収集をして購買の意思決定をしている、という消費者行動を示すものとして、「Zero Moment of Truth」を略して名付けられました。

この考えの前提にあるのが、2004年にP&Gが提唱したFMOT(First Moment of Truth)です。FMOTでは、顧客は商品の前に立った数秒間で購買の意思決定をするとされており、この考えに基づいて商品陳列を重視したP&Gは売上を大きくアップすることができたとされています。

インターネットが浸透する中で、消費者の意思決定はより高速化し、ネット上での情報発信の重要度がより増しているというのが、ZMOTの考えの根底にある主張です。

デマンドウォーターフォール

2001年設立されたリサーチ&アドバイザリーファーム、SiriusDecisionsが提唱したBtoBビジネスにおけるファネル型の購買モデルです。2006年に初案を発表し、その後何度かの改定が行われています。

フェーズをInquiry、Marketing Qualification、Sales Qualification、Closeの4つに分類した上で、フェーズ毎にKPIを設定し、それを達成するために各フェーズの施策を検討しやすいように設計されています。

現在のBtoBマーケティングにおけるスタンダードなモデルとなっており、現在のMA(マーケティング・オートメーション)やSFA(セールス・フォース・オートメーション)の設計思想にも影響を与えていると言われています。

ザ・モデル

セールスフォース・ドットコムが提唱した、顧客獲得モデルです。

マーケティングとセールスだけで構成された従来のBtoB顧客獲得プロセスと異なり、マーケティングで獲得したリードを、電話営業等を行うことで精度を上げてフィールドセールスに引き渡すインサイドセールスと、クローズ後のオンボーディングを目指すカスタマーサクセスが加わっているのが、大きな特徴です。

大量のリードを必要としつつ、製品導入後のチャーン(解約)も防ぐことが事業上重要な、サブスクリプション型のSaaSビジネスなどで、多く活用・応用されています。

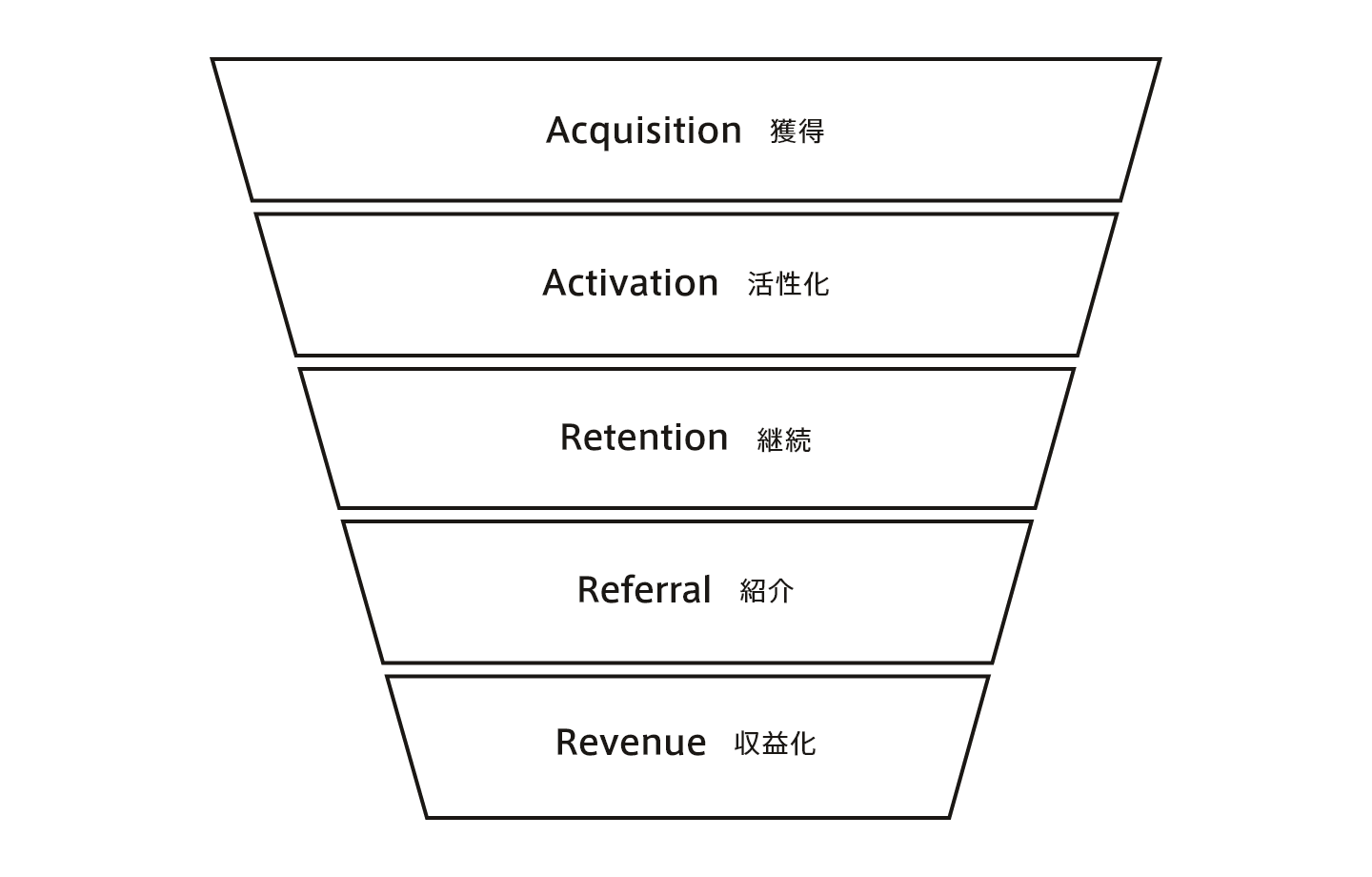

AARRR

2007年頃に、500 Startupsの創業者デイブ・マクルーア氏が提唱したグロースハックのためのフレームワークです。

新規ユーザーの獲得からそのユーザーが収益に貢献するまでのサイクルを体系化したもので、ユーザーの成長を促進することが事業の成長につなげられるという考えで構築されています。

サービスの各成長段階を以下の5つのサイクルで表しています。

- Acquisition:新規ユーザーを獲得するフェーズ

- Activation:獲得したユーザーの活性化を図るフェーズ

- Retentionは:継続利用の促進と休眠ユーザーの再訪を促すフェーズ

- Referral:獲得ユーザーによる新規ユーザーの紹介を促すフェーズ

- Revenue:ビジネスが収益化されるフェーズ

このモデルに従って各フェーズのKPIを決めていき、それを達成するための施策を実行し、サービス全体のグロースを図っていきます。

カスタマージャーニマップ

-1.png)

現在は大手金融企業Captital One社の傘下となっているUXデザインコンサルティングファーム、Adaptive Path社が開発したフレームワークです。複雑化するプロダクトやサービスにおける顧客の一連の体験を可視化することを目的としています。

Adaptive Pathが作った原案では、その構成要素として振る舞い、思考、感情、場所、時間、デバイス、関係性、チャネル、タッチポイントの9つが設定されています。

ただ実際にはそこから様々なカスタマイズが行われており、掲載する項目、情報の粒度などは千差万別です。ただし、ユーザー行動を時系列に並べること、3段階以上にステップ化すること、行動や心理などのユーザーの変化の推移を表現することなどの点で、共通しています。

サービスブループリント

1980年代に、当時Citibank社の副社長であったリン・ショスタック氏が開発したとされているツールです。

ユーザー行動を起点に時系列で記載されるという点で、カスタマージャーニーと類似したツールと言えますが、サービスブループリントは、よりサービスデザイン的な視点が強く、体験ベースで見た時のサービスの欠陥や課題を見つやすくなっています。

このサービスブループリントも現場では様々なカスタマイズがなされていますが、縦に顧客のアクション、顧客が視認できるフロントステージのアクション、顧客には見えないバックステージのアクション、そしてバックステージを支えるプロセスの4層で整理することが基本とされています。

さいごに

ここで紹介したようなフレームワークを用いることには、批判的な見解もあります。特に多いのは、「フレームワークで考えたからといって、ビジネスが成功するわけではない」という批判でしょう。

確かに3Cや4Pで考えたからといってマーケティングが成功するわけではありませんし、成功したビジネスがこれらのフレームワークで簡潔に表現できるわけでもありません。成功企業の分析にこうしたフレームワークを当てはめてみても、所詮後付けの理論にすぎないという指摘も、事実そうでしょう。

しかし、後付けであっても、フレームワーク化・理論化することに意味がある、という捉え方もできます。

例えば進化論では全ての生物の進化を説明できないし、全ての生物が環境に対して合理的に進化してきたわけでもない、という批判が付きまといますが、進化論ができたから、私たちは生物を体系的捉えることができるようになったし、そこから新しいアイデアを生み出すことが可能になりました。

進化論があったからこそ進化論に対する批判的な議論が可能になった、と捉えることもできます。

天才的な経営者は、フレームワークなどを使わず、事業を興し、成功を収めることができるでしょう。しかしすべてのビジネスパーソンが、こうした天才的なセンスを有しているわけでもありません。

3Cの解説で、「天賦の才を持たない人たちでも、優れた戦略的アイデアを導き出す一助になるよう開発された」とありますが、フレームワークというものは、まさにこういうものかもしれません。

「守破離」という言葉がありますが、フレームワークを学び、活用することは、守破離の守の中のさらに初期段階ともいえますが、それでも、掴みどころが分からない駆け出しのマーケターにとっては、何らかの助けになってくれるでしょう。

また、フレームワークが作られた経緯や背景を探っていくと、経営やマーケティングの歴史、偉大な経営学者・マーケティング学者の思想が垣間見えてきます。私も調べながら、改めてまだ読んでいない名著があることに気が付きました。

決して「フレームワーク厨」になってはいけませんが、上手にフレームワークと付き合えば、仕事の役に立つことはもちろん、ビジネス自体が興味深く、面白く見えてくるようになります。これこそが、フレームワークを知ることの、一番の価値かもしれません。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,439,681 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,169,033 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 970,930 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 598,387 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 540,555 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 440,444 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 382,419 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 375,608 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 359,920 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 353,135 view