マネージャー不在のチームが組織作りのプロから表彰された理由

目次

Motivation Team Award 2023を受賞しました

リンクアンドモチベーション社(以下L&M社)が主催する『Motivation Team Award(部署表彰)』を、ベイジのデザインチームが受賞しました。これはL&M社の組織診断サービス「モチベーションクラウド」を実施した企業から、1年間でとくに高いスコアや良い変化を生み出した部署が選出される式典です。大手企業、中堅・成長ベンチャー企業合わせて、47部署が受賞した中のひとつがベイジです。

ベイジのデザインチームが受賞した理由は、スコアの高さと、高いスコアからさらに改善をした点が評価されたとのことでした。

Motivation Team Award(部署表彰)2023より塚元(左)と池田(右)

スコアから見るデザインチーム

ベイジは2021年からモチベーションクラウドを実施しており、会社全体のスコアは70.8→72.3と高い水準で推移しています。このスコアは「AAA」というランクで、モチベーションクラウド計測企業の上位3%にあたるそうです。

職種別に見てみると、ベイジでもっとも高いスコアを出していたのはデザインチーム。2022年には会社の総合スコアを上回る80.9を記録しました。評価項目では仕事への満足度がもっとも大きく改善されています。

L&M社の分析によると、デザインチームの特徴的な点は、仕事内容と変革活動のふたつのスコアがともに高く、期待値と満足度がすりあっているところです。これはメンバーが仕事に対するやりがいと、これから変わっていこうという向上心の両方を合わせもっている状態といえます。

ベイジは組織の1/4がデザイナー

ベイジの社員は現在36名。社内にはウェブ制作に必要な職能がすべてそろっており、1社でウェブサイトの戦略策定から実装まで完結できます。デザイナーは10名在籍しています。

デザイナーの平均年齢は29歳で、新卒入社したメンバーは2名。異業種から転職してきたメンバーが多いのも特徴です。ベイジの他職種と異なる点はマネージャーがいないこと。シニアデザイナー2名(池田・塚元)がメンバーの育成、評価、工数管理、アサインなどに責任を持っています。

ここ数年でデザインチームにはいくつかの変化おき、チームの課題が顕在化してきました。マネージャー不在という状態で、課題にどのように向き合ってきたのでしょうか。

デザインチームが抱えていた課題

デザインチームに起きた変化のひとつは、まず2021年からマネージャーのポジションが空席となり、不在が常態化しつつあること。コロナ禍により、オフィス勤務からリモートワーク中心になったこと。そしてこの1年でデザイナーの採用が進み、人数が4名から10名へと倍増したことです。

そんな中で見えてきた課題は主に3つありました。

① チームの生産性が低下

デザイナーが制作するビジュアルや丁寧な顧客対応に対する評価は高く、クライアントからは「とても満足」というフィードバックをいただくことがほとんどです。

一方で現場の生産性は低下しつつありました。ウェブ制作のワークフローやビジュアル制作のノウハウは整備していたものの、経験の浅いメンバーが使いこなせない場面が増えていました。育成プログラムが確立しておらず、中堅メンバーが若手に張り付いて指導する状態になったことも、チーム全体の生産性が下がる原因になっていました。

②ひとりに頼るクオリティ管理が限界に

多くのウェブ制作会社では、ベテランデザイナーの業務を若手がサポートするという体制をとっています。ベイジも以前はベテランが顧客対応を引き受けながら若手に制作指示を出し、若手からあがってきた制作物のクオリティチェックを一括して行うというスタイルでした。

しかしひとりがカバーできる数には限りがあります。デザイナーが増えるにつれてメンバーのスキルアップ面でのケアが足りなくなってきました。ひとりの指導力に依存するのではなく、チームでクオリティを担保できる仕組みの必要性が生じてきました。

③中長期的なキャリアを描きづらい

デザインチームは若手と中堅層で構成されており、10年以上のキャリアを持つメンバーがいません。30代・40代を見据えた長期的なキャリアをどう作っていくのか、ロールモデルが身近にいない環境です。

平均年齢が若いこともあり、結婚・出産などのライフステージの変化があったときに、キャリアをどのように継続すればいいのかイメージできないのも悩みのひとつでした。目指したい姿が見えないとキャリアパスを描きにくく、成長意欲の妨げにもつながります。

デザインチームの取り組み

これらの課題と向き合いながら、ベイジのデザインチームが目指したい姿をあらためて定義しました。それは「自律した個人の知見がネットワークのように張り巡らされ、それらを活用し成長していくチーム」です。この目標に近づくために実行した代表的な取り組みを紹介します。

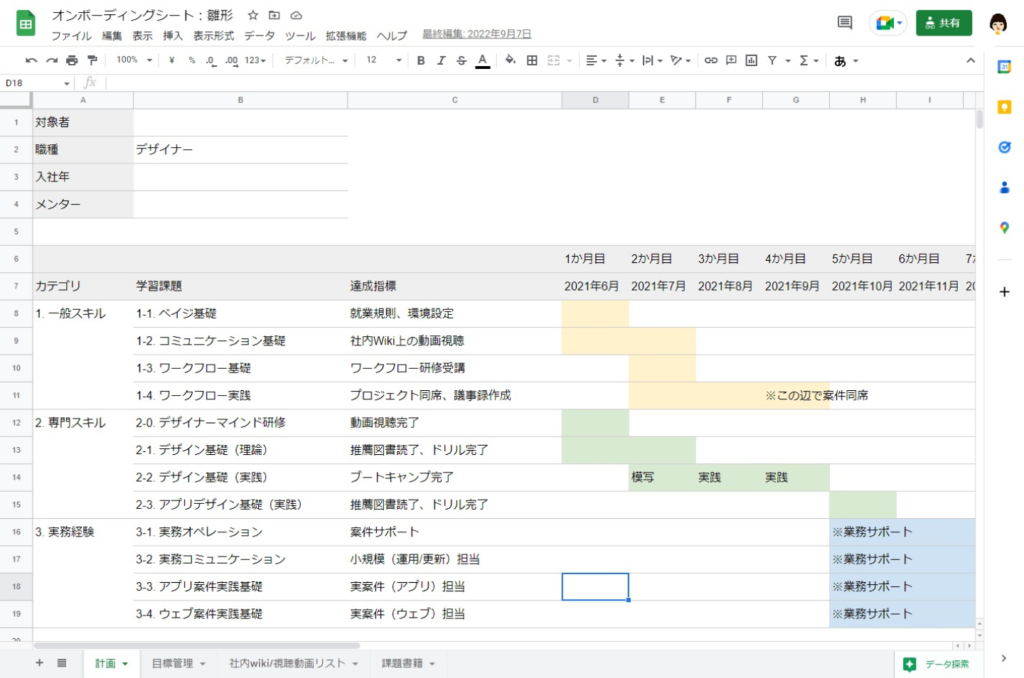

①オンボーディングの標準化

育成の属人化を防ぎ、デザイナーの早期戦力化を実現するための仕組みをつくりました。まずはデザイナーのスキルマップを設計し、獲得すべきスキルを時系列に整理。スキル別の学習コンテンツを準備して、デザイナーが実務を回すための知識とスキルを自習ベースで獲得できる体制に整えました。

そしてオンボーディングを「会社に慣れる」「スキルを育む」「経験を積む」の3段階に分けて設計し、入社後1年間のカリキュラムとして組みました。

会社に慣れる

・会社のルールを知る

・会社の価値観を知る

・ウェブ制作の進め方を知るスキルを育む

・デザイナーズマインド研修

・デザイン基礎(課題図書)

・デザインドリル

・ブートキャンプ経験を積む

・案件のサポート

・小規模案件の担当

・大型案件の担当

オンボーディングの前半は社内に蓄積したコンテンツを自習形式で学び、指定期間内に完了するように自分で管理をします。

カリキュラムの一部

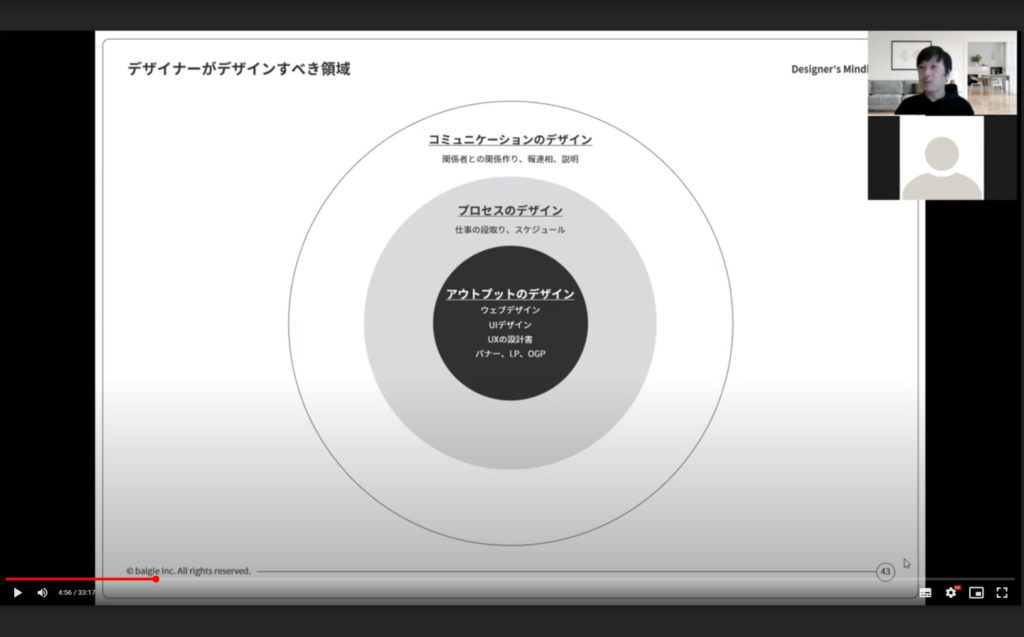

「スキルを育む」で最初に学ぶのは『デザイナーズマインドブック』。これはベイジのデザイナーが知っておくべき基本的な思考やビジネスパーソンのあるべき姿勢などをまとめたもので、代表の枌谷による全8回の解説動画を準備しています。

デザイナーズマインドのレクチャー動画より

『デザインドリル』と『ブートキャンプ』も、ベイジが独自に開発した実践プログラムです。基本デザイン制作をマスターするのに必要なエッセンスを4ヵ月で修了することを目的に、スクールなどでは教わらない「実践的な戦い方」を身に付けていきます。

このカリキュラムによってオンボーディングの属人化を防ぎ、誰もが標準的な方法と内容で学習できるようになりました。入社したメンバーも、1年後にひとり立ちするという明確なゴールを目指し、主体的にスキル獲得を行っています。

『未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開』

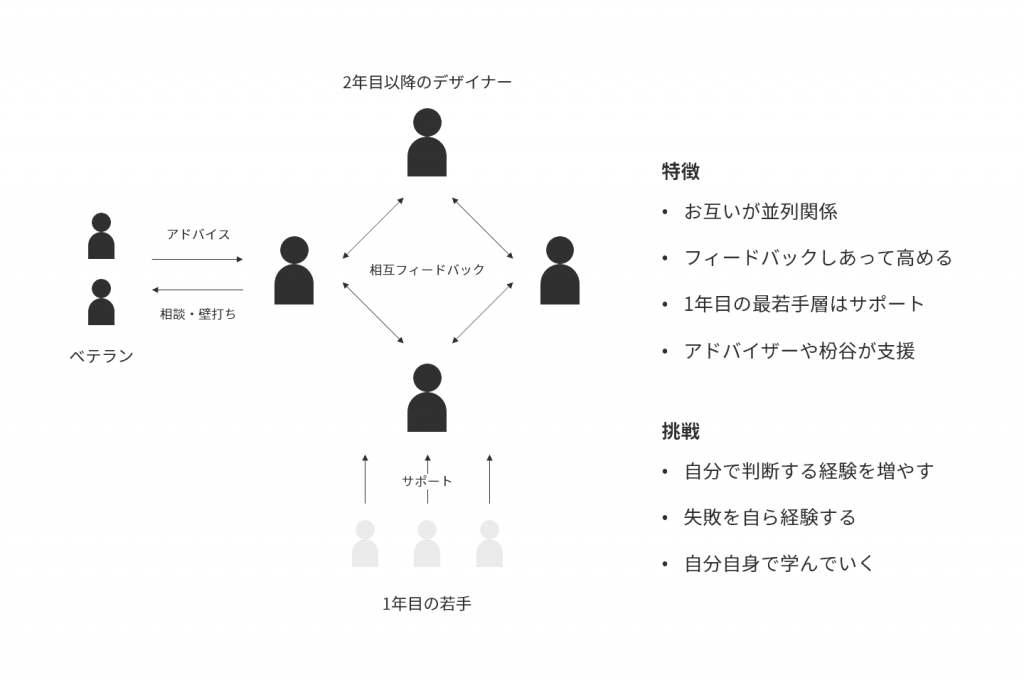

②組織のフラット化

ウェブ制作業界では、アートディレクター的な役職の下に若手メンバーがつく、という徒弟制度的な体制が一般的です。そこからの脱却を目指し、ベテランひとりに頼らない「メンバーシップ型」チームへ転換しました。メンバーシップ型のチームとは、各デザイナーがデザインの主導権を握り、最終的な意思決定権を持って仕事を進めるスタイルです。

2年目以降のデザイナーはクライアントへのプレゼンテーションを自ら行ない、リーダーシップを持って案件を成功に導きます。シニアデザイナーや中堅メンバーは相談相手・壁打ち相手として若手をサポートしますが、直接的にはクオリティ管理を行ないません。

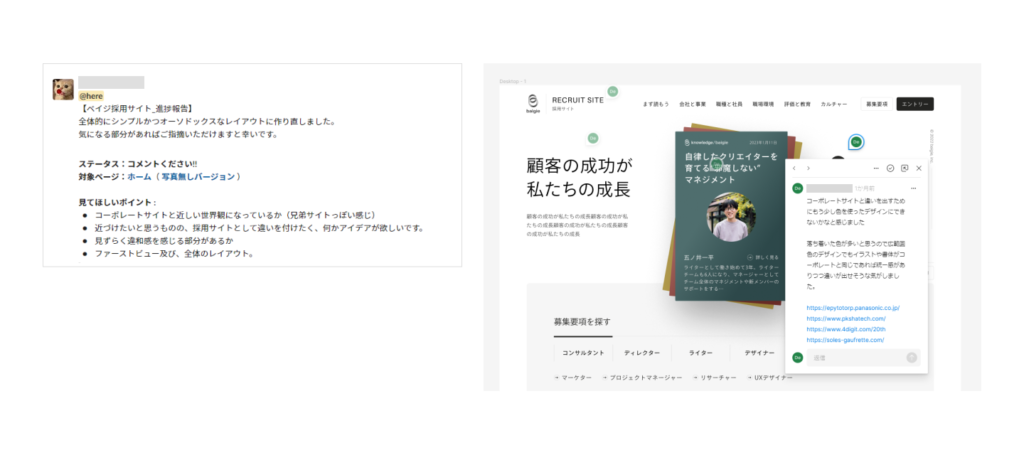

この方法でカギとなるのは、メンバー全員が相談相手や壁打ち相手を十分に確保すること。このため若手デザイナーが制作物へ相互にフィードバックする仕組みを作りました。社内チャットに用意した「毎日レビューチャンネル」で、2年目以降のデザイナーは対等にフィードバックしあいます。

社内チャットのフィードバック用チャンネル

誰かにフィードバックするためには、自分の経験や知識を客観的に把握し言語化しなければなりません。相互フィードバックはフィードバックを受ける側だけではなく、フィードバックをする側のスキルアップも同時に期待できます。

ただし対等にフィードバックといっても、経験に応じてどうしてもレビューする人・される人に分かれがちになってしまいます。これを解決するためにレビュー用のチェックシートを作成し、経験が浅いメンバーもレビューできるようにしました。

それでも慣れないうちは、相手の制作物にフィードバックすることに心理的なハードルを感じるメンバーもいます。そこでメンバー同士の距離が縮まればハードルを低くできると考え、社内チャットにデザイナー専用のおしゃべり部屋をつくりました。そこでの雑談や相談の投稿数に比例するように、シニアデザイナーを介さずにメンバー間で解決できることが増えてきました。

③マネージャーの外部化

2021年11月からデザイナーの田渕将吾さんに外部アドバイザーとしての役割を依頼しました。田渕さんは数々のデザインアワードを受賞しているアートディレクター/インタラクションデザイナーです。2020年からは株式会社ビズリーチで組織デザインやブランド開発に取り組んでいます。

ベイジでの田渕さんの役割は「デザインマネージャー」。といってもマネジメントを直接行なうのではなく、デザイナーが広義のデザインにおいて新しい視点を持てるようになるために、サポートしていただくのが目的です。制作物のクオリティ管理はせず、相互フィードバック制度にのっとったデザインレビューで、メンバーのスキル向上をバックアップします。

ほかには月1回の講義やデザイナー全員との1on1などで、総合的なデザインスキルを向上させます。講義では田渕さんのこれまでのプロジェクトを題材に、ワークフローやプレゼン方法、ビジュアルデザインやインタラクションといったアウトプットの具体的な手法や考え方を学びます。

1on1では制作についての相談はもちろん、スキルアップの方法やキャリアの作り方など社内で話しづらい悩みを相談するメンバーも少なくありません。複数の制作会社を経験している田渕さんが歩んできたキャリアを参考に、デザイナーとしての未来をどう描くかのヒントを得られるようになりました。

『デザイナーが成長する組織をどう作るか。田渕将吾氏をベイジへ迎え入れた理由』

秘訣は「率先してやる・しぶとくやる・たくさんやる」

デザインチームの改善施策をリードし、チームをひっぱっているのはシニアデザイナー2名。2人ともデザイナー歴は6年前後とまだ若く、外部やトップの力を借りながら、マネージャー不在のチームで奮闘してきました。彼らの動き方からは、メンバーを巻き込み全員でチームを改善していくためのヒントが見えてくるような気がします。

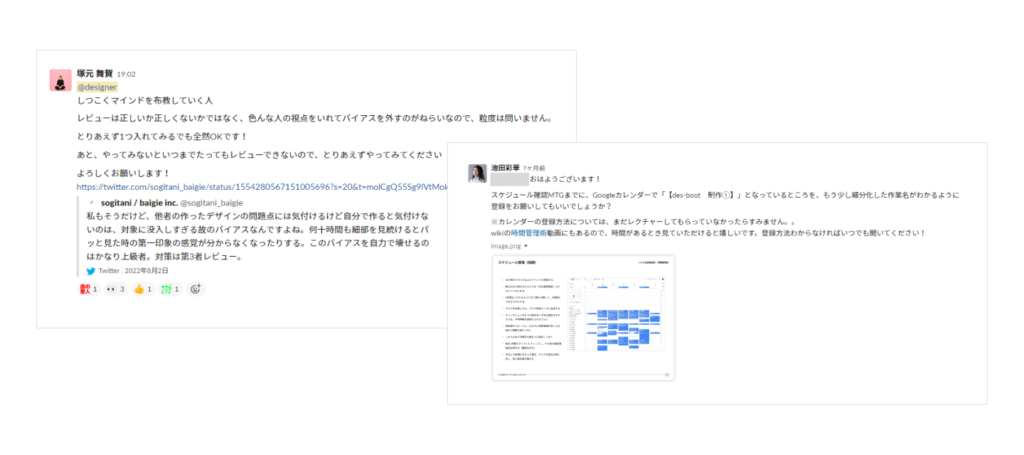

ひとつは「仕組みをつくる」「メンバーのおしりを叩く」「なぜそれが必要なのかの説明」、この3セットを粘り強くやること。どんなによい仕組みを作っても、使われなければ形骸化してしまいます。自分が率先して行動し、メンバーの行動をしぶとく促し、考え方を何度でも説明することで、新しい行動が習慣化されていったようです。

もうひとつは、チームに対する行動量の多さです。担当外のプロジェクトへのアドバイスや日報への反応など、見逃してしまいそうなメンバーの行動を細かく拾ってフィードバックを欠かしません。このコミット量がメンバーとの信頼関係構築を早められる要因のひとつではないでしょうか。

メンバーへのフィードバック

従業員エンゲージメントの土台は組織ぐるみで作る

デザインチームのように新たな取り組みを現場に浸透させるためには、それが受け入れられやすいカルチャーを会社全体で作っておくことも重要でしょう。

たとえばベイジがコツコツと積み上げてきた組織のカルチャーには、こんなものがあります。

まず、経営者の思考を露出させること。代表の枌谷は社内チャット、週次の昼礼、勉強会、1on1、指名制の逆1on1など、社員と多くの接点をつくり、会社の戦略から評価の方針、仕事のナレッジからプライベートのできごとまで頻繁に発信しています。経営者の言葉を通して、会社の状況や仕事への価値観などが現場に行きわたりやすくなります。

情報に「壁」を作らないことも大切にしています。情報はオープンにして誰でもアクセスできる状態を作ります。経営指標やセールス情報、全プロジェクトの情報は共有ドライブに格納されており、社員はいつでも閲覧可能。社内チャットも、個人情報に関わるもの以外は基本的にパブリックチャンネルとして運用します。情報が透明化されているため、会社への不安や不信が積もりにくいかもしれません。

採用ではカルチャーマッチを重視し、面談の場では会社の現状やチームの状況を、強み・弱みのどちらについても率直に伝えるようにしています。その上で求職者の方に期待することや、覚悟しておいてほしいことを話します。いわば入社前に期待値を適切に“下げる”ことで互いの認識を一致させているため、入社前後で大きなギャップが生まれません。

こういったカルチャーによって、社員が会社の変化や改革をポジティブに捉え、新しい試みを受け入れやすい土壌が生まれているのかもしれません。

さいごに

デザインチームのシニアデザイナーの池田と塚元に2名体制のマネジメントの工夫は?と質問したところ「それぞれ勝手にやっているけど、なぜか統率がとれている」と再現性があまりない回答でした(笑)。

客観的に見ると、池田と塚元はそれぞれの得意・関心が分かれているので、デザインや制作に関わる部分は池田、仕組み化や調整は塚元、のように自然と分担ができているのかもしれません。

ベテランに頼りきりでメンバーの育成が進まない。チームづくりしたいけどマネジメント経験があるメンバーがいない…。ベイジのデザインチームの取り組みが、そんな悩みを抱える方のヒントになると幸いです。

『モチベーションクラウド』について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,408,173 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,152,746 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 955,881 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 586,927 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 527,871 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 429,426 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 373,129 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 366,763 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 348,667 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 344,076 view