逆張りで攻略せよ!クライアントから真の満足を引き出す超力学

「クライアントの言う通りにしたのに、なぜか評価が低い…」。さまざまなプロジェクトで、このような嘆きの声を何度も耳にしてきました。

クライアントとの仕事では「相手の要望を正確に理解し、期待に応えることが重要」と当たり前のように言われます。しかし本当にそうなのでしょうか?

実際に現場でクライアントと向き合う中で感じるのは、”常識”とされていることではなく、一見逆を行くようなアプローチが、相手の心をつかむことが多々あるということです。

本記事では、ウェブ制作の現場で実際に効果を発揮してきた逆張りの思考法にもとづき、クライアントと長期的な信頼関係を築くためのヒントを紹介します。

目次

「言われたことをやる」からクライアントの不満を生む

「クライアントの要望に対して、きっちりと対応する」。クライアントワークの基本中の基本のように見えて、実はこれが不満の原因になることがあります。なぜなら、クライアントが口にする要望と本当に求めているものの間には、ギャップがあることが多いからです。

例えばベイジのプロジェクトでも、このようなギャップに遭遇してきました。

| クライアントの言葉 | 隠れた気持ち |

|---|---|

| 競合に劣らないウェブサイトにしたい | 競合より優れていると社内に説明できる材料がほしい |

| 自由にアイデアを出してください | 自社らしさを正確にくみ取って反映してほしい |

| とりあえずたたき台を出してほしい | 自分たちが抱いている漠然としたイメージを形にできますよね |

| 必要があれば追加予算を申請します | 予算内で最大限の成果を出すのが基本 |

| 斬新なアイデアも大歓迎です | 私たちが思いつかない素晴らしい提案を期待しています |

| 基本的には我々で意思決定します | 重要な部分は社長決裁になるので、考慮してくださいね |

| 部門間で連携をしながら進めます | 部門間で温度差があるので間に入ってくれると助かる |

このようなギャップに気づかずに「クライアントに言われたこと」を実行するだけだと、「これじゃなかった」「期待と違う」などのがっかり体験を引き起こしてしまいます。その結果、クライアントとのやりとりが無限ラリーのように続き、提案を投げても投げてもフィックスしない提案100本ノックに陥ってしまうかもしれません。

この状態になるとクライアントも疲弊してしまいます。最終的にクライアントから「こちらの指示通りにやらないで欲しい」とまで言われたケースもあり、「そんな…」と絶望を味わいました。

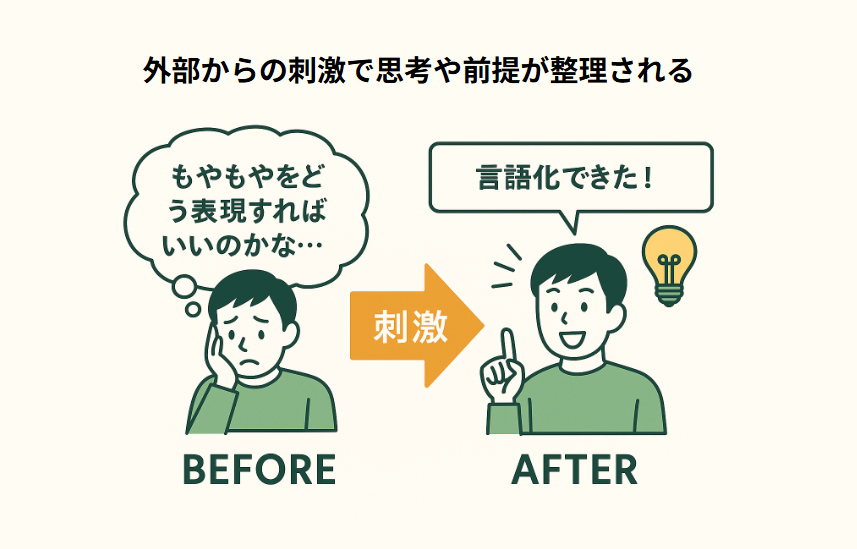

顧客の本音を引き出すなら「答えにくい質問」を

そもそもクライアントは、頭の中にある曖昧な期待や懸念を言語化できていないことがほとんどです。「なんとなくこうしたい気がするけど、具体的にはよくわからないんだよね」というクライアントのもやもやを晴らすためには、「相手が答えにくい質問」を投げかけて言語化を促すのが効果的です。

質問例

- 「振り返ったときに『あの時こうしておけば』と後悔しそうなポイントはどこでしょうか?」

- 「理想の状態を100点だとしたら、今は何点くらいに感じていますか? 」

- 「今回のプロジェクトで“やりたくないこと”はありますか?」

- 「このプロジェクトに対して反発があるとすれば、どの部署からでしょうか?」

- 「定量的な成果以外で、どんな条件がそろっていれば“成功”と言えそうでしょうか?」

即答できない「答えにくい質問」は、考えを整理して言葉にするための”刺激”になります。それをきっかけに、クライアント自身も気づいていない、真の要望や判断基準が明らかになっていくのです。「ちょっと抽象的な質問かもしれませんが」「先々のことを想像しにくいかもしれませんが」といった前置きを入れると、相手の心理的なハードルが下がり回答しやすくなるでしょう。

また質問への反応にブレや温度差があった場合、そこには本音と建前が存在します。そんな時は、休憩中の雑談など”非公式の場”をフル活用して、本音をこっそり収集しましょう。

「言葉の通りに正確に対応する」ことと「本当に必要なものを見極めて提案する」ことは別なのです。なぜその要望が出てきたのか、どのような事情や意図が背景にあるのか、そこに踏み込むことがプロの役割だと言えるでしょう。

クライアントの期待は熱いうちに下げよ

クライアントの本当のニーズが見えてきたら、次に考えるべきは「クライアントの高まる期待をどうコントロールするか」です。

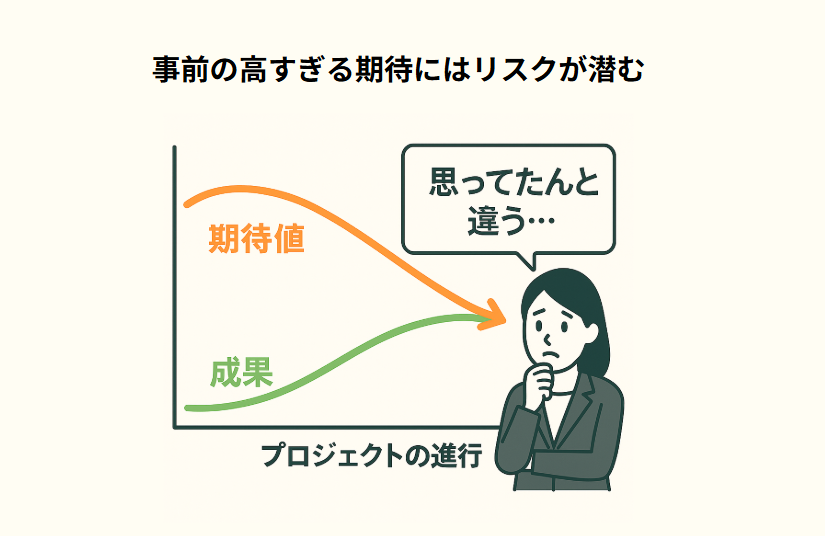

ほとんどのクライアントは「私たちが気づいていない問題を見つけ解決してほしい」「私たちの知らないプロの知見でリードしてほしい」という期待を抱えています。期待が高いことは良いことではないの..?と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし事前の期待が高まりすぎた状態でスタートすると、満足度が下がりやすいのです。

「あの会社に頼めば、すべてが解決する」「高額な費用を払うのだから、完璧な結果が当然」という思い込みのままでプロジェクトを始めてしまうと、たとえ優れた成果を出しても「思っていたのと違う」となりがちです。

そこでベイジでは必ずプロジェクト開始時や初期の段階で、プロジェクトのスコープや双方の役割はもちろん、クライアントに負荷がかかる部分、起きうるリスク、期待できる成果とそうでない部分などまで丁寧に説明するようにしています。以下はその一例です。

- 「過去の案件では、このフェーズで御社にリソースを割いていただくことが多いです」

- 「既存サイトの環境が古いため、データ移行の際にレイアウトの崩れが発生する可能性が高いです」

- 「御社の業務フローが複雑なため、要件定義に通常より時間をかけたいです」

これらは一見、保険をかけるための予防線のように感じられるかもしれませんが、そうではありません。むやみに約束をしない、プロジェクトの透明性を高める、成功するための条件を明らかにするなど、プロとしての誠実なふるまいなのです。実際にベイジでも、期待値を適切に下げたプロジェクトほど、最終的な満足度が高まる傾向があります。

クライアントへの「No」が満足を高めるという事実

クライアントから要望が来ると、つい応えたくなってしまうのが外部パートナーというもの。しかしプロジェクトを成功させるには、ときには「Yes」を言わない勇気も必要です。

例えばあるプロジェクトで、「もっとアニメーションを入れたい」「サイト全体のビジュアルに装飾を増やしたい」などデザインに関する要望が寄せられたことがありました。もちろん技術的には対応可能だったものの、ユーザーの見やすさや、サイトの運用管理などの点でリスクのある内容でした。そこでエンジニアから「おすすめしません」という回答をしたところ、結果的に「専門家ならではのアドバイスをもらえてありがたい」と、感謝の言葉をいただいたのです。

「これって本当に必要ですか?」と感じる要求には、きちんと「No」を伝えること。これは単なる拒否ではなく、むしろクライアントの真の目的に寄り添う姿勢といえます。

もちろん「No」と言うからには、ただ拒否するだけではいけません。「なぜそれが必要なのか」を相手に問いかけ、ともに本質的な目的を探る。そしてより良い代替案を提示するのです。データや専門知識に基づいており、かつクライアントの成功を前提としている「No」は建設的なものです。そうすればクライアントは「良い選択肢を示された」と感じ、自らそれを選んでくれます。

さらに「プロだからこそダメなものにはダメと言ってくれる」と思ってもらえれば、自社のポジションを「指示を受けて動く会社」から「課題をともに解決するパートナー」へに変化させることにもつながります。外部パートナーだから発揮できる「第三者視点」の価値を考えれば、「No」を口にする勇気も自然にわいてくるでしょう。

クライアントからの疑いは信頼関係へのスタート

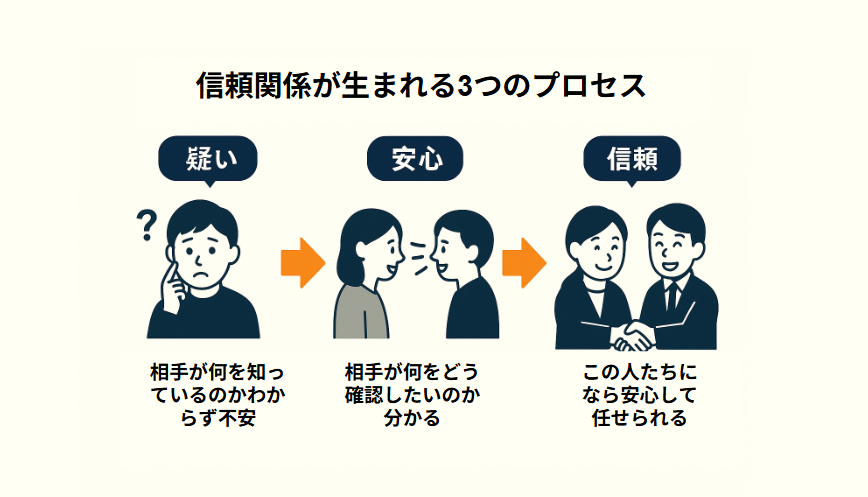

一般的に信頼関係を築くためには「初回の印象が大切」と言われます。しかし初めて依頼する外部パートナーを、最初から100%信頼できる方がまれではないでしょうか。クライアントが無意識に「この会社で大丈夫か?」と疑いの目を向けているくらいが自然です。

たとえばベイジのプロジェクトでも、クライアントが「我々の事業をどこまで理解してくれているのか」「意図を正確に汲み取ってくれるのか」という不安な様子を見せることがあります。こんなときはつい「ご安心ください、すべて把握しています!」とその場を切り抜けてしまいたくなりますが、こらえましょう。遅かれ早かれメッキは剥がれてしまいます。

そういう場合は、「御社のビジネスモデルの全体像は把握していますが、エンドユーザーの具体的な利用シーンについては、もう少し詳しく教えていただけますか?」というように、「ここまでは理解しているが、ここはまだ不明なので確認したい」という段階を明確にするのです。

これによって、「どこまで理解しているのか」という疑いを「これから理解すべきところ」に置き換えることができます。漠然と「相手が何を知っているか分からない」という曖昧さを抱えるよりも、「相手が何を知らないかが分かっている」状態のほうが、クライアントとしてははるかに安心感を得やすいのです。

とはいうものの、「わからないので教えてください」はご法度です。基本的な業界知識などをインプットしておくのはプロとしてのお作法です。その上で、プロジェクトの中に事前ヒアリングや顧客インタビューなど「公認の予習タイム」を組み入れるのがよいでしょう。

目の前の業務で多忙なクライアントは、自社のサービスや顧客について案外整理できていないもの。「公認の予習タイム」で得られた情報を価値あるアウトプットとして還元すれば、疑いを信頼へと一気に昇華させることにつながります。

クライアントの社内政治は成功への”裏ルート”

「社内政治」という言葉に、ネガティブな印象を持つ人は多いでしょう。ウェブサイトのリニューアル案件でも、複数の部署の意見が対立し、その調整に時間がかかるケースは珍しくありません。しかし社内政治は敵ではありません。攻略すればクライアントの満足度を引き上げることができる”裏ルート”でもあるのです。

ややこしく映るクライアントの行動が、実は組織を守るための反応である場合も多いのです。例えばプロジェクトに対して細かいツッコミや質問を投げてくるミドルマネジメントの存在。実はそれが、現場のリアルと経営陣の期待のギャップを埋めるための行為だった、というケースはよくあります。

裏ルートを見つけるためにまず着目すべきは「部門間の力関係」です。例えばマーケティングと営業の間に主導権争いがある場合。こういうときこそ、外部パートナーである私たちが進んで両者の緩衝材になりましょう。

フラットな立場の第三者が介入することで、社内の力学がむしろスムーズに動くことがあります。実際に「よろしければ私たちが社内会議に同席することもできますので…」と提案すると、ほぼ9割良い反応が得られます。サイロ化した各部門の橋渡し役になることで、部門横断で共通認識を創出したり、各部門の持つ暗黙知を可視化することにもつながります。

実際にベイジでも、プロジェクトをきっかけに営業部門へのヒアリングを行い、そこで得られた顧客のニーズや現場の知見をマーケティング部門に共有することで、非常に喜ばれた経験があります。

さらに「この人が納得すれば通る」という”社内インフルエンサー”を早期に見つけることも効果的です。ベイジはプロジェクトの開始時に、どの部署のどの役職者をおさえておくべきか、誰が実質的な決定権を持っているのかを可視化した「ステークホルダーマップ」を作成することもあります。

難しいクライアントほど”ファン”に育てやすい

意見がころころ変わる、細かい指摘が多い、当たりが強い。実はそんな「難しい」クライアントほど、熱心な支持者に転換する可能性を秘めています。ファン化のポイントは、通常とは異なるアプローチで関わることです。

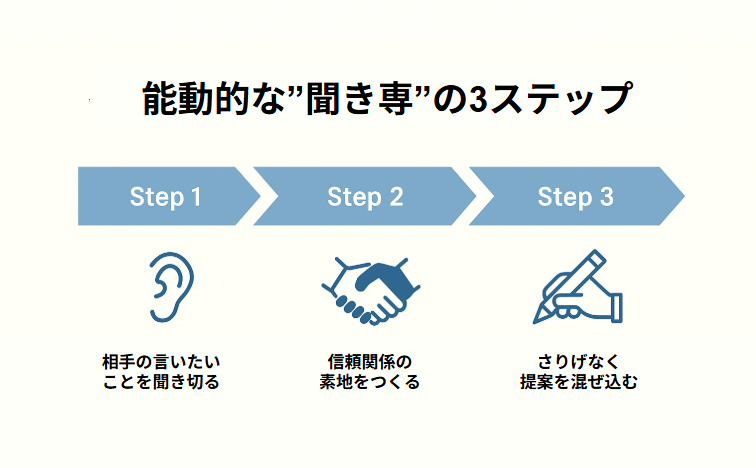

まず試したいのが「あえて提案をしない」という選択肢。もちろんこれは「アイデアを積極的に出さない」という意味ではありません。最初はとにかく相手の言いたいことを全部聞き切る。要望でも不満でも愚痴でもひたすら受け止める。ここぞという時を見極めるための、いわば”能動的な聞き専”に徹することで、寄り添う姿勢を示すのです。

また、厳しい態度のクライアントほど、実は「プロジェクトが失敗したらどうしよう」という不安やプレッシャーを抱えていることが少なくありません。そんなときには、細かな事務連絡や資料作成など、相手が負担に感じている部分をどんどん巻き取りましょう。抱えている作業や責任に疲弊している相手が、それを肩代わりしてくれる存在を歓迎しないはずはありません。

こうやって信頼関係の素地ができたタイミングで、「ちょっと勝手に進めちゃいましたが、こんな感じにしてみました」とさりげなく提案を混ぜ込むと、それがまるで相手の発案であるかのようにスッと通ることがあるのです。

また、厳しいクライアントから容赦のないコメントをもらったときには、「そのご意見のおかげで成長できます」と学ぶ姿勢を見せましょう。そうすれば徐々に、クライアントは批判者から協力者へと変化していきます。

ベイジではプロジェクト中とプロジェクト完了後に、顧客からフィードバックを書面でもらうことをワークフローに組み込んでいます。耳の痛い内容もありますが、フィードバックをきっかけに軌道修正を行い、プロジェクトの完了後には高い評価に転じたケースも多々あります。

おわりに~逆張り思考がもたらす真のプロフェッショナリズム

クライアントワークを成功に導くためには、「当たり前を丁寧にやる」のはもちろん大切です。しかしクライアントとの仕事は予測できない事態や想定外の失敗も起きる不確かなもの。その現場では、あえて“逆張り”をした方が物事がスムーズに進んだり、相手の心に響くことも多いのです。

クライアントは「尽くしてくれる人」を求めているようでいて、実際には誠実さに裏打ちされた大胆さを見せるパートナーを望んでいることが少なくありません。

その大胆さはそれぞれの現場で得た確かな肌感覚から生まれます。教科書や一般論とは違うアプローチも、ぜひ検討してみてください。きっと、クライアントの期待を超える結果につながっていきます。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,417,435 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,157,221 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 960,174 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 590,462 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 531,566 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 432,579 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 375,720 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 369,240 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 352,235 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 346,614 view