さようなら優柔不断 ~今日から決断力が高まる実践テク~

ケンブリッジ大学のBarbara Sahakian教授の研究によると、現代人が1日に下す決断の回数は、実に35,000回にも上ると言われています。これは、ほぼ1秒に1回のペースで判断をしている計算です。もちろん、日常のなかで無意識に行っている決断も含まれるため、すべてが事業の存続やプロジェクトの成否を左右するような重大なものではありません。

メール一件の返信、タスクの優先順位付け、会議での発言といった日常的なものから、今後のキャリアパスの選択、新規プロジェクトの実施決断、既存顧客とのトラブルへの対応といった、より自身の仕事人生に関わるものから顧客との関係性に影響を及ぼすものまで、その規模と重要度はさまざまです。

特に多くのビジネスパーソンが直面する場面として、複数の業務が同時にこなす「マルチタスク」が挙げられます 。ミーティングの資料を作成している時に、顧客から緊急連絡が入ったり、上司から呼び出しがかかったり。このような状況で、何を優先し、どのような時間の使い方をするかは、成果に影響を与えます。

こうした状況に備えて、「どうすれば決断力は鍛えられるのか」を知っておくことは決して損をすることはないでしょう。

この記事では、「決断力」を向上させる具体的なテクニックを伝えた上で、その質を上げるためのプロセスの可視化、「決断しないこと」のリスクと「決断力」を身に着けるメリット明らかにすることが目的です。

そして優柔不断に悩むビジネスパーソンに行動を促すきっかけとなれば幸いです。

目次

決断力を鍛える実践的テクニック

決断力は、意識的なトレーニングによって鍛えることができるスキルだと考えます。ここでは、日々の思考や行動を変革するための具体的なトレーニング方法を、「マインドセット」「行動習慣」「フレームワーク」という3つのパートに分けて紹介します。

決断力強化テクニック早見表

| 分類 | テクニック名 | 概要 | こんな時に最適 |

|---|---|---|---|

| マインドセット | 70%ルール | 完璧を求めず、7割の情報で行動を開始する | 新しい挑戦、スピードが求められる業務 |

| 後悔の最小化 | 「やらなかった後悔」を避けることを基準にする | 人生の大きな岐路、挑戦をためらう時 | |

| 加点方式 | できたことを評価し、自己肯定感を高める | 失敗して落ち込んでいる時、自信喪失時 | |

| 行動習慣 | 10秒ドリル | 日常の小さな選択を即決する練習 | 決断の初動を鍛えたい時、日常での判断 |

| デッドライン設定 | 決断に具体的な期限を設ける | 先延ばし癖がある時、タスク管理 | |

| 自分ルール | 類似した判断を繰り返し求められる場面で利用するルールを策定する | 日常業務 | |

| フレームワーク | 意思決定マトリクス | 複数の選択肢を客観的基準で点数化し比較 | 複数の選択肢で論理的に比較したい時 |

| 短期・中期・長期ルール | 短期・中期・長期の3つの時間軸で影響を考える | 感情的な判断を避け、長期的視点が欲しい時 | |

| OODAループ | 観察→判断→決定→行動のサイクルを高速で回す | 状況が刻々と変化する環境、迅速な対応 |

マインドセット① 70%ルール

決断を妨げる心理的障壁の1つとして、「完璧主義」があります。しかし、変化の速いビジネスの世界では、すべての情報が揃うことはほぼ100%ありえません。重要なのは、情報が70%程度揃った段階でまず決断し、行動を開始することです。

例えば、このブログの執筆も70%ルールを実践しています。「決断力」をブログのテーマにすると決めてから、まずインプットから始めました。はじめは生成AIを使って、「決断力のない人の特徴や性格」や「意思決定を助ける思考法」などをDeepResearchし、構成案を作るためのネタ集めを始めました。

その後、決断力の解像度が上がってきた段階で決断力に関連する書籍を3,4冊購入し読み始めました。書籍は全て読まずというよりは、著者の一番の主張が詰まっている「はじめに」~「第1章」までは読み込み、その後は目次を見て気になる章だけ読むようなスタイルで、ここでも完璧主義は捨てています。

「決断力」について、70%の情報収集ができたかというと、判断が難しいところですが、残りは、走りながら学び、軌道修正していく方がはるかに効率的だと考え、構成案の策定、執筆に入りました。

つまり「完璧」を目指すのではなく、このタスクの目的を達成するためには、このレベルでOKとするという完了基準を設定することが重要です。

マインドセット② 後悔の最小化

失敗への恐れ、決断をすることから逃げてしまうー。このような心理は誰にでもあることでしょう。この恐怖を乗り越えるために有効なのが、「どちらの選択が失敗しないか」ではなく、「どちらの選択をしなかったことをより後悔するか」を問うことです。

「失敗がキャリアの汚点に繋がってしまうかもしれない」と考えるよりも、次の決断の成功確率を高めるための貴重な経験だと捉え、成長に不可欠な学習機会であるとすることが重要です。

マインドセット③ 加点方式

完璧主義の傾向がある人は、100点を基準に欠点を数え上げる「減点方式」で自分を評価しがちです。これでは、自己肯定感は損なわれる一方です。ゼロから「できたこと」を一つひとつ足していく「加点方式」へと思考を切り替えると良いでしょう。

例えば、「今日は3つのプロジェクトの懸案事項について決断を下せた」「午前中に優先順位を迷わず設定できた」といった日々の小さな決断を認識し、自己肯定感を上げていくこと。それがより大きな決断をするための自信に繋がるのではないでしょうか。

行動習慣① 10秒ドリル

まずは、結果の影響度が小さい日常の選択から、即決するトレーニングを始めます。例えば、「ランチのメニューを30秒以内に決める」「書店で読むべき本を目次から10秒で選ぶ」「翌日着る服を寝る前に10秒で決める」といった具合です。

脳の前頭葉にある思考系は、決断を下す際に活発に働くそうです。人間には「神経可塑性(しんけいかそせい)」という脳や神経系が経験や刺激、学習などに応じて、その構造や機能を柔軟に変化させる基本能力があるため、「決める」という行為そのものを短時間で繰り返すことで、決断に必要な神経回路が強化されます。

この小さな成功体験の積み重ねが、「自分は決められる」という感覚を養い、決断力の強化につながるはずです。

行動習慣② デッドライン設定

「時間があればもっと良い決断ができるはず」という考えは、先延ばしに繋がる悪い思考だと考えます。「いつか決める」ではなく、「この案件については、金曜日の17時までに結論を出す」というように、すべての決断に具体的な期限(デッドライン)を設定しましょう。締め切りという制約を設けることで、思考は強制的に収束を意識するため、情報収集や分析も効率化されます。

行動習慣③ 自分ルール

日々の業務では、類似した判断を繰り返し求められる場面が多くあります。例えば、「顧客からの連絡は1営業日以内に返信をする」「15分考えても自分で答えを出せないときは上長や先輩に相談する」などです。

これらの判断について、あらかじめ自分の判断基準を「マイルール」として書き出しておきましょう。これにより、都度ゼロから悩む必要がなくなり、脳の認知的な負荷を軽減できます。

スティーブ・ジョブズが服装を決める意思決定の負荷を減らすために、毎日黒のタートルネック、ジーンズ、スニーカーというシンプルなスタイルにしたというのは有名な話です。

フレームワーク① 意思決定マトリクス

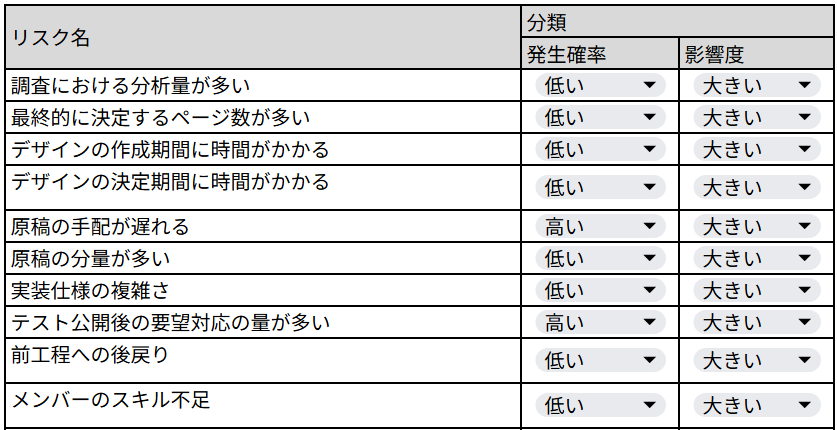

複数の選択肢を、複数の評価項目に基づいて客観的に比較・評価するための表形式のツールです。例えば、プロジェクトのリスク管理について、「プロジェクトへの影響度」と「発生頻度」の2軸を設定し、各項目に重要度に応じた重み付け(例:影響度は高、発生頻度は低)を行います。

そしてそれぞれのリスク項目を評価することで、対応すべきリスクの優先順位を可視化できます。感情や直感に頼らず、論理的な根拠に基づいた決断を下したい場合に有効です。

フレームワーク② 短期・中期・長期のルール

短期的な感情やプレッシャーに流されず、長期的な視点を取り戻すためのルールです。転職や人生の転機など大きな決断を下す際に「この決断の結果を、1日後、1年後、そして3年後に自分はどう感じているだろうか?」と自問してみます。

目先の利益や恐怖に囚われがちな思考を、強制的に中長期的な時間軸へと引き延ばすことで、より本質的で後悔の少ない決断を促してくれるでしょう。

フレームワーク活用③ OODAループ

OODAループは、元々アメリカ空軍で用いられていた戦闘機のパイロットのために開発された意思決定のモデルです。変化の速い環境に迅速に対応することを得意とします。

Observe(観察):現状を把握→Orient(状況判断):過去の経験や知識と照らし合わせて意味を理解→Decide(意思決定):具体的な行動方針を決定→Act(行動):行動に移す。→Observe(観察):行動の結果を再び観察する、というサイクルを高速で回します。

いわゆるPDCAよりも、状況に応じた迅速な仮説検証と軌道修正を重視するアジャイル的なアプローチで、市場環境や周りの状況が目まぐるしく変わる現代のビジネスにも適したフレームワークと言われています。

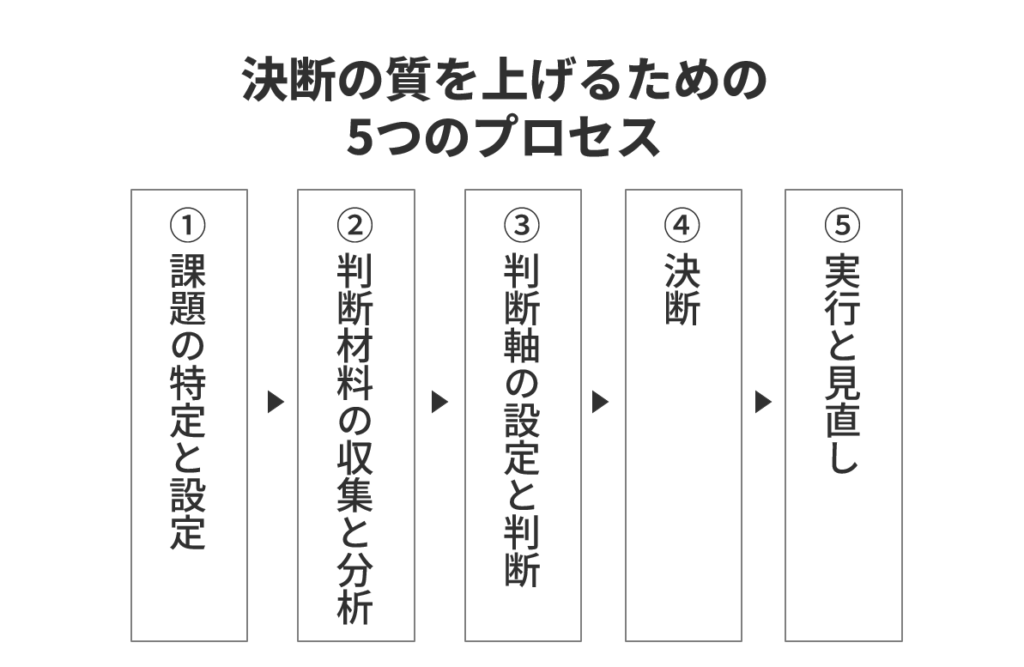

決断の質を上げるための5段階のプロセス

決断力を向上させるにはテクニックだけ覚えれば良いわけではありません。その質も重要な要素の一つです。

『コンサルタントの「決断力」』の著者である野口 吉昭さんによると、決断には5段階のプロセスがあるとされています。具体的には「①判断材料の収集②判断軸の設定③判断④決断⑤実行」です。

もちろん、日常業務すべてにおいてこのプロセスを踏みながら決断するわけではなりません。細かな決断の多くは経験則や一定の判断基準の中でルーティン的に行われるものになります。

ここでは、事業やチームマネジメントの方針を決めるような戦略的な決断が求められる場面において、野口さんのプロセスを主軸にしながら、私なりに整理しなおした、合理的・戦略的に決断するための5段階のプロセスを解説します。

①課題の特定と設定

決断は、解決すべき課題や達成すべき目標を定義することから始まります。ここで重要なのは、具体的かつ測定可能な形で捉えることです。例えば、「チームメンバーが業務に追われ疲弊している」という漠然とした問題提起では、有効な打ち手を考えることは難しいでしょう。

これを「チームメンバーの残業時間が先月よりも10%上昇している」というように、具体的で検証可能な課題として定義しなおすと、課題解決に向けて行動しやすくなります。

一方でこの段階で課題設定を誤ると、その後のすべてのプロセスが無駄になりかねないため慎重に課題設定をすることが求められます。

②判断材料の収集と分析

次に、定義された課題に関連する情報を収集・分析します。これには、同業他社の調査データや社内の過去の実績といった客観的な事実の収集と、外部の専門家などのヒアリングが含まれます。

成功事例だけでなく、他社や自社の失敗事例からも潜在的なリスクを事前に洗い出すことができます。ただし、完璧な情報を求めてこの段階に時間をかけすぎると「分析麻痺症候群」に陥ってしまうため、時間やリソースを区切って効率的に行う意識が重要です。

③判断軸の設定と判断

このステップこそが、合理的決断の要であり、優柔不断を克服するための最も重要です。まず、収集した情報をもとに、考えうる解決策をリストアップします。そして、選択肢を評価するための判断軸を設定します。

例えば、請求管理システムの導入の決断であれば、「導入コスト」「請求作業で削減される時間」「導入までの期間」「サポート体制」などが判断軸となり得ます。さらに、これらの軸に「請求作業で削減される時間を最優先する」「導入までの期間を7割、コストを3割で重視する」といった形で優先順位(重み付け)を行います。

この「ものさし(=判断基準)」を持つことで、各選択肢のメリット・デメリットを比較評価できるようになります。また決断とは、何かを選ぶと同時に何かを捨てる「トレードオフ」になることが多く、判断軸の設定はこのトレードオフを明確にしてくれます。

このステップを飛ばして選択肢の比較を始めると、基準がぶれてしまい、堂々巡りに陥った結果、いつまでも決められない優淳不断な人になってしまいます。

④決断

設定した判断軸に基づき、最も評価の高い選択肢を選びます。ただ「決断」は、100%の成功が保証されているわけではありません。「現時点の情報と設定した判断軸に照らし合わせれば、これが最善の選択だ」と信じ、腹を括る行為です。

重要なのは、決断はゴールではなくスタートであり、決断を成功させるためにコミットメントしていくことです。

⑤実行と見直し

決断力の最後の要素は、決めたことを具体的な計画に落とし込み、最後までやり遂げる「実行力」です。どんなに優れた決断も、実行されなければ何の意味もありません。そして、その行動がもたらした結果がどのようなものであれ、自らの決断の結果として引き受ける「責任感」が求められます。

さらに、優れた決断力のある人は、実行するだけではありません。途中経過を見ながら結果を評価し、当初の想定と何が違ったのかを分析し、必要であれば計画を軌道修正します 。

この「見直し」のプロセスは、次の意思決定の質を高めるための貴重な学習機会です。このサイクルを回すことで、個人の決断力は継続的に強化されていくでしょう。

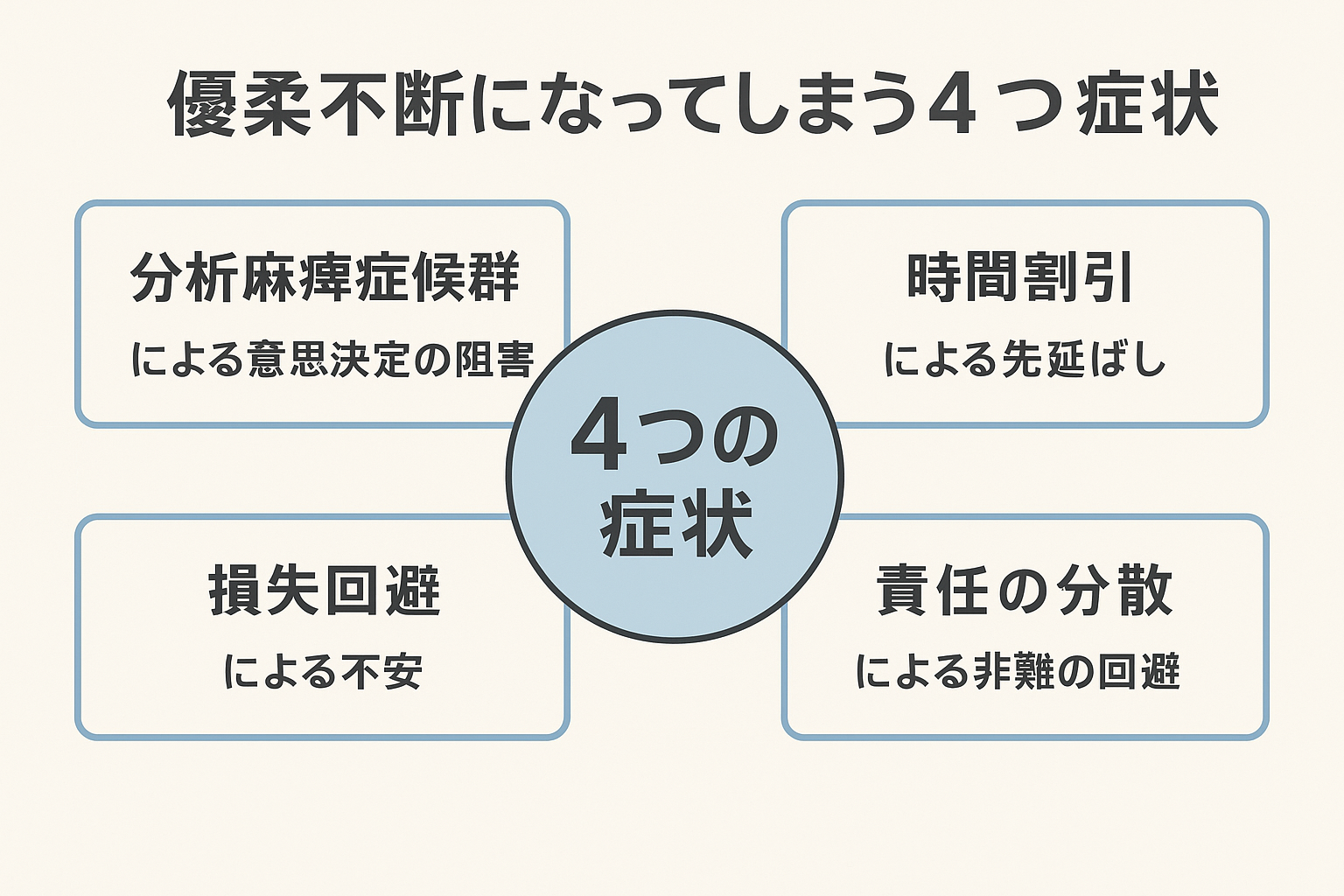

優柔不断になってしまう4つの症状

ここまで紹介した方法論をより意識的に有効活用するために、「優柔不断」になってしまう心理的メカニズムを知っておくと便利です。原因は主に4つの症状に分類できます。

①「分析麻痺症候群」による意思決定の阻害

時間さえあればより良い決断ができると考えたことは誰しもあると思います。そうした思い込みから情報を集めすぎ、逆に行動できなくなるのが「分析麻痺症候群」です。

一橋大学の野中 郁次郎名誉教授によると「分析麻痺症候群」とは、過剰な情報に情報を取得したり、多くの選択肢を検討しすぎた結果、意思決定や行動に移せなくなる状態のことを言うそうです。

決断をする上で情報は欠かせないですし、影響が大きい決断に慎重さが求められることは否定しませんが、それが過剰になると、かえって行動を妨げてしまう原因となります。

②「時間割引」による先延ばし

奈良先端科学技術大学院大学の田中沙織教授によると、「時間割引」とは、将来得られる価値を現在の価値よりも低く評価する心理的な傾向のことで、「今すぐもらえるドーナツ1個」と「1年後にもらうドーナツ100個」では、前者を選びやすいといった現象のことを言います。

決断の責任から逃れるために先延ばしにするのは、まさにこの心理の現れです。重要で責任が重い問題ほど、期限ぎりぎりまで決断を先送りしようとします。

③「損失回避」による不安

「損失回避」とは同額の利益から得られる満足よりも、損失から受ける苦痛の方を大きく評価するという心理的傾向のことです。例えば、「1万円もらえる喜び」よりも「1万円失う苦痛」の方が、心理的インパクトは約2倍も強いとされています。

そのため、決断の際に「得られるかもしれないメリット」よりも「失うかもしれないリスク」に過度に注意が向いてしまい、強い不安や恐怖を感じます。

④「責任の分散」による非難の回避

責任の分散とは、集団で意思決定を行うことで、一人当たりの責任が軽くなったように感じられる心理効果です。もし決断が失敗したとしても、「自分一人で決めたわけではない」「〇〇さんも賛成していた」と言える状況を作ることで、失敗した際の心理的負担や非難を避けようとする防衛機制が働いていると考えられます。

これら4つの心理が発生する根底に共通していることは、責任を負うことへの恐怖です。したがって、優柔不断を克服するためには、この「責任を引き受ける力=腹をくくる覚悟」を養うことだと私は考えます。

慎重さと優柔不断の違い

もちろん、重要なビジネス上の決断には慎重さが求められます。例えば、ベイジはBtoBサイトや採用サイトのwebサイト制作、業務システムのUI/UX改善のサービスとして提供しており、(スコープにもよりますが)1つのサイトリニューアルにつき数百万円~数千万円と安くはない金額をお支払いいただきます。

顧客担当者の心理としては、事業成長や人材獲得に最も貢献しうるサイトを作ってくれるベンダーに依頼したいと思うのは当然でしょう。そのため、業者選定においては、複数社に声をかけて、様々な情報を収集し、上司やメンバーの意見を聞きながら慎重に決断をせざるをえません。

こうした物事を多角的に検討する慎重さは、金額が高い取引や重要な意思決定において、失敗を防ぐことにつながります。つまり「慎重さ」は決断において重要な要素のひとつです。しかし、思考が頭の中をぐるぐるするだけで、具体的な行動が伴わない場合、それは「優柔不断」と判断されてしまうでしょう。

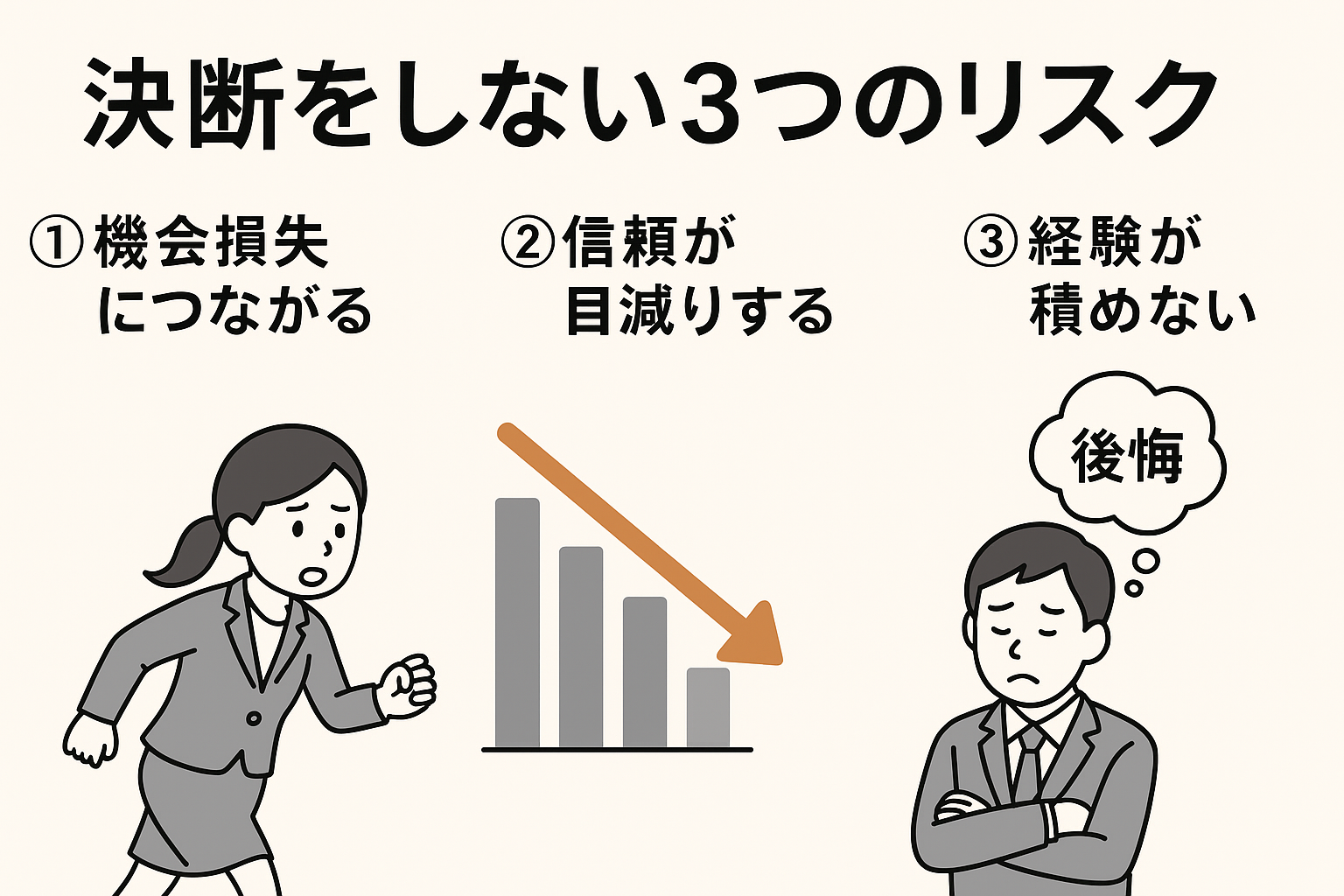

決断をしない3つのリスク

決断の先延ばしは現状維持ではありません。目に見えないコストを支払い続ける行為であり、個人だけでなく、組織やチームの停滞にまで及びます。ここでは、決断しないことによる代表的な3つのリスクについてご説明します。

①機会損失につながる

ビジネスにおける決断の遅れがもたらす深刻な問題の一つが「機会損失」です。これは、決断しなかったことによって得られたはずの利益やチャンスを逸してしまう、という見えないコストを指します。

例えば、「完璧な提案書ができてから」と商談を先延ばしにした結果、他社に契約を奪われるケースは少なくありません。このケースで重要なのは、先に提案日を決めるという決断です。確かにその日までに納得のいく提案書ができる保証はありません。他に重要なタスクを抱え、その期限日が迫っている場合、提案書に多くの時間を割けないかもしれないし、差し込みで既存顧客とのトラブル対応をしないといけない可能性もあります。

それでも期限を切って提案の場を確保するという決断が必要です。なぜならば、競合他社たちは、あなたが立ち止まっているその時間を使って、顧客へ提案を行い、関係を深めているかもしれないからです。もしくは外部に頼らず社内で対応した方が良いのでは?と計画を変更しようかと悩んでいる可能性もあります。

時間はすべての企業とビジネスパーソンにとって平等かつ有限な経営資源であることを常に意識すべきです。

②信頼が目減りする

決断力のないリーダーやチームメンバーは、周囲からの信頼を失います。重要な局面で方針を示せない、あるいは些細なことでもレスポンスが遅い。「あの人に相談しても意味がない」という認識が一度チーム内に定着すると、チーム全体のコミュニケーションコストが増え、スピード感を失います。つまり個人の優柔不断さが、チーム全体の士気は低下し、停滞感を蔓延させてしまいます。

特に、何かトラブルが発生した際、上司や会社への報告をためらっているうちに対応が遅れ、事態が悪化するケースはよく耳にしますが、失敗などの悪いニュースほどいち早く報告し、判断を仰ぐべきでしょう。

③経験が積めない

決断を避けることは、行動を避けることにつながります。そして、行動を避けることは、成功と失敗の両方から学ぶ経験値を得る機会を放棄することを意味します。

ビジネスにおける判断力や直感は、座学ではなく、行動とその結果の蓄積によって磨かれます。決断しない人は、成功体験も、失敗体験も得られず、成長から取り残されていきます。

コーネル大学の心理学者トーマス・ギロビッチの研究によると、行動した結果の後悔よりも、行動しなかったことに対する後悔の方が、より長く、より深く人の心に残ることが示唆されています。なぜならば、失敗はしたものの、そこから学びを得たり、言い訳を考えたり、失敗を正当化したりすることは容易ですが、行動しない場合は何も起こっていないため、学びようがないからです。

この「やらなかった後悔」の積み重ねは、自己肯定感を低下させ、「自分は決められない優柔不断な人間」という自己認識を強化し行動回避へとつながる「負のスパイラル」が続いてしまいます。

決断力があるともたらされる3つのメリット

決断力が価値を生むビジネスシーンと期待されるメリット

| ビジネスシーン | 求められる決断 | 決断がもたらすメリット |

|---|---|---|

| 日常業務 | ・タスクの優先順位付け ・リソース配分 | ・生産性向上 ・時間の効率化 ・ストレスの軽減 |

| プロジェクト管理 | ・目標設定 ・方針決定 ・メンバーの役割分担 | ・モチベーションアップ ・コミット力の向上 ・成果の向上 |

| 危機管理 | ・初期対応の方針決定 ・情報開示の判断 | ・損害の軽減 ・信頼の維持と回復 ・適応力の向上 |

決断力は、単にリスクを回避するためのスキルではありません。決断力が価値を発揮するビジネスシーンを理解すれば、その重要性を認識することができ、習得へのモチベーションを高められるでしょう。

①マルチタスクと優先順位付け

日々の業務は無数の決断で構成されています。「今、何に集中すべきか」を即座に決める能力は生産性に直結します。決断力があれば、重要度と緊急度を瞬時に判断し、リソースを最適に配分できます。これにより、時間を捻出し、より付加価値の高い仕事に取り組めます。

②リーダーシップの発揮

リーダーシップは、進むべき方向を指し示し、組織やチームを動かす力です。その重要な要素の一つとして「決断」があります。リーダーによる明確で迅速な決断は、チームに進むべき道を示し、混乱を防ぎ、メンバーに安心感と一体感をもたらします。

例えば、顧客とのコミュニケーションに不安を吐露するメンバーがいた場合、「私はそこまで不安に思っていないので問題ない」と突き放すのではいけません。「不安と考える要因は何か、そしてそれはいくつあるのか」「その中で最大の要因は何で、今後も解決不可能な事象なのか」「こちら側が最大限できるコミュニケーションはどんなことなのか」といった対話を行い、顧客コミュニケーションの方針を決める。

こうした決断をすることで、リーダーシップを発揮することができればメンバーから信頼を得ることができるでしょう。

③危機管理能力

インシデントの発生やプロジェクトの炎上など、危機的状況では情報が錯綜し、組織は混乱します。このような中で、冷静に状況を分析し、最善策を選択し、チームを導くためには決断力が必要です。

対応が後手に回れば、経営上の大きな損害になるリスクもあります。リーダーのスピーディかつ的確な決断があれば、そうした経営上のリスクを防ぐことも可能です。

決断とは、未来を創り出すテクニック

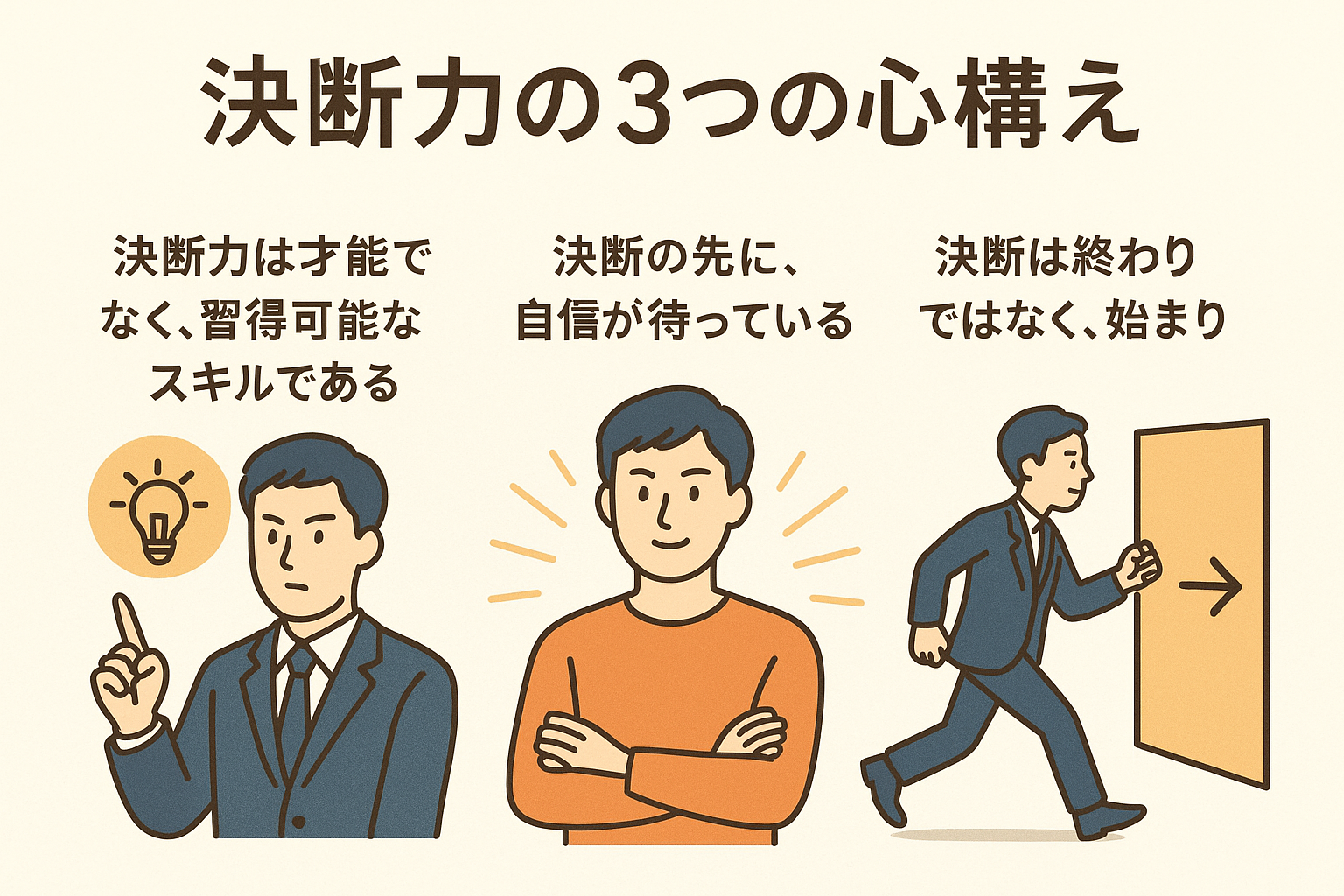

この記事では、決断力を体系的に鍛え上げるための具体的な方法論から優柔不断の心理的メカニズム、それがビジネスにもたらすリスクとメリットまでを述べてきました。最後に、決断力を身につける上で重要な心構えを改めて確認したいと思います。

決断力は才能ではなく、習得可能なスキルである

まず認識すべきは、決断力は一部の人間に与えられた先天的な才能ではない、ということです。これまで示したように、決断力は正しい知識と適切なマインドセット、そして意識的なトレーニングによって、誰もが後天的に習得できるスキルだと私は考えます。

自分の優柔不断さがどの心理的要因から来ているのかを理解し、日々の小さな実践を粘り強く積み重ねていくことが、決断力を身に着けるための道となると考えています。

決断の先に、自信が待っている

決断力を鍛えるには、いつも大きな決断をする必要はありません。日々の業務の優先順位のつけ方から日常のランチメニューの選択といった、リスクの低い決断を意識的に、そして迅速に行うことから始めることができます。

この小さな成功体験の繰り返しが、「自分は物事を決められる人間だ」という自己効力感を育てる効果的な方法です。そこから生まれた自信は、キャリアや人生を左右するような、より大きな決断に直面したときにきっとあなたの助けとなるはずです。

決断は終わりではなく、始まり

この記事を通じて最も強調したいのは、決断には「正解も不正解もない」ということです。どのような決断も、決断して終わりではなく、決断を成功させるための「スタート地点」に過ぎません。

決断し、行動し、その結果から学び、次のより良い決断へと活かす。この学習と成長のサイクルを回し続ける力こそが、決断力の本質であり、ビジネスパーソンとしての成長を促してくれます。

決断とは、不確実な未来に対して、受け身で流されるのではなく、自らの意思で一歩を踏み出し、自分の将来を能動的に作り出すためのビジネスパーソンに必要不可欠な技術です。

この記事が皆さんの決断力向上に繋がることを祈っています。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,384,449 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,140,197 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 943,406 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 578,474 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 517,853 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 420,409 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 365,691 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 359,609 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 339,903 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 337,040 view