BtoBブランディングとは?

.jpg)

私たちはウェブ制作会社なので、ブランディングが主テーマの仕事をすることは多くはありません。しかしながら、ウェブサイトにとってブランドやブランディングは避けて通れない、日常的なテーマでもあります。

私たちのメインクライアントである中規模BtoB企業の多くは、製品力・サービス力・営業力・販促力などで事業を拡大させてきています。その一方でブランドが体系的に整理されている企業はどちらかというと少数派です。短期的な成果に繋がりにくく、長期的な投資が必要になるブランディングの優先度を下げることは、成長期を駆け上がっていくところまでの戦略としては正しいといえます。

しかし、事業がある程度の規模まで成長して成熟期に差し掛かり、市場での影響力が高まり、社会との接点が増え、関与者も多様になり、コミュニケーションの総量が増えていくと、明確なブランドの指針がないことによって、様々な問題が発生するようになります。

このような問題はウェブ制作にも影響します。特にコピーやビジュアルのようなロジックで説明できない領域では、ブランドの定義が不明瞭なことで議論が拡散し、部分最適が行われる可能性を高めます。

こうした事態を防ぐ意味でも、ウェブ制作会社という立場でありながら、私たちは顧客に代わってブランドの整理をするパートを、戦略フェーズの標準ワークフローに組み込んでいます。

この時にベースとしている考え方や整理の手法を、2回に渡って皆様にも共有します。

第1回の今回は、考え方のベースとなる理論について。今後公開予定の第2回は、要件整理やアイデア創出のために私たちが使っているフレームワークをご紹介します。

目次

ブランディングは洒落た会社がやること?

産業財を扱うある老舗BtoB企業の経営者にブランディングのお話しをしたところ、「うちはそんなに洒落た会社じゃないから」という反応が返ってきたことがあります。

ブランディングを「見た目を綺麗にすること」と捉えれば、確かにそうかもしれません。一方でブランディングを「顧客の頭の中にあるその企業や商材のイメージに働きかける活動」と捉えれば、洒落た会社だけが行う活動ではないということになります。

「うちはBtoCじゃないから」という言葉も聞いたことがあります。しかしブランディングは、BtoC企業だけのものではありません。

GE、フェデックス、IBM、インテル、シーメンス、アクセンチュア、セールスフォースなど、ブランディングの成功事例とされ、ブランド調査で上位にランクインするBtoB企業は、海外では珍しくありません。日本においても、東レ、日立製作所、横河電機、サイボウズなど、ブランディングに成功しているとされるBtoB企業の事例は徐々に増えてきています。

さらにいえばブランディングは、大企業や有名企業だけのものでもありません。強いブランドを作り上げることができれば、価格や機能の優劣に頼ることなく、市場での優位性や独自性を築くことができます。むしろ、規模のハンディを負う中小零細のBtoB企業こそ、ブランドのメカニズムを有効活用すべきともいえます。

ブランドとブランディング

しかしそもそも、「ブランド」「ブランディング」とは何なのでしょうか。

ブランディングの大家と称されるデビッド・A・アーカー氏は著書『ブランド・エクイティ戦略』の中で、「ブランドとはある売り手あるいは売り手のグループからの財またはサービスを識別し、競争業者のそれから差別化しようとする特有の(ロゴ、トレードマーク、包装デザインのような)名前かつまたはシンボル」と記述しています。アメリカマーケティング協会(AMA)の定義もほぼこれに倣ったものとなっています。

アーカーと並びブランド論の中心人物であるケビン・レーン・ケラー氏は、代表作『戦略的ブランド・マネジメント』の中で、「市場に一定の認知、評判、存在感などを生み出したもの」をマーケティング業界が考えるブランドとしています。また、「ブランドとは単なる製品ではない」「同じニーズを満たすように設計された製品間に何らかの差別化要因をもたらす」「その差別化要因は合理的で有形のものもあれば、象徴的、情緒的、無形のものもある」とも述べています。

ただ、これら著名な学者の定義も一つの解釈に過ぎません。「ブランド」はオーナーシップがない言葉であり、世界的に決まった定義があるわけではありません。それゆえに、世界中の研究者や経営者、マーケターが様々な言葉を用いて、持論を展開しています。漠然とした共通認識はあれど、世界的に決まった定義がないのがブランドであり、ブランディングです。(この記事も、様々な識者や書籍を引用した上で、私が解釈するブランディングとしてまとめていますが、ご了承ください)

ブランディングといえば「情緒的にすること」だと捉えられることもあります。情緒表現を役割とするクリエイターに多い考え方ですが、ブランディングの本質がケラー氏のいうように差別化のための活動であるなら、表現上の情緒性が必須なわけではありません。

自分たちが何者で、何をして、なぜ気にかけるべき存在なのかを示す。あるいは、顧客/見込み顧客の頭の中の記憶構造を変えて、好意的なブランドイメージを作り出し、意思決定を助ける。こうした活動は、情緒的なメッセージやビジュアルがなくても、十分に成立します。

こうした諸々のことを踏まえると、ブランディングとは以下のようなものであると私は解釈しています。

ブランディングとは大雑把にいえば「人の記憶に関与する活動」といえますが、当然、ビジネスとしてブランディングに取り組む以上、記憶構造の刷新自体が目的ではありません。最終ゴールは、そのブランドが選好されることです。ここでいう選好とは、商品の購買だけではなく、採用文脈では就職/転職先として選ばれることであり、投資文脈では魅力的な銘柄として選ばれることも含まれます。

この記憶から選好に至るプロセスについて、著名なマーケターである森岡毅氏は著書『確率思考の戦略論』の中で、「プレファレンス(好意度)」と「エボークド・セット(想起集合)」という言葉を用い、「人は1人1人、それぞれのプレファレンスに基づいたエボークド・セットに合ったサイコロを持ち、そのカテゴリーの購買回数の分だけサイコロを振っている」と表現しています。ブランドの作用を実に分かりやすく表現した一文だと思います。

そして、記憶→選好というのがブランディングの基本的な構図と捉えると、ブランディングとして行うべきことが、自然と見えてきます。

記憶に作用する活動

- 記憶しやすくする

- 思い出しやすくする

選好に作用する活動

- 良質な印象を与える

- 良質な体験を与える

- 繰り返し接触する

例えば、ブランディングのもっとも狭義な解釈として「ビジュアルのシンボルを作る」という活動があります。これは「記憶しやすくする」「思い出しやすくする」に作用するという意味で、確かにブランディングの一部であると言えます。一方で、シンボルの刷新だけで記憶から選好の多くをカバーすることはできないという意味では、ブランディングのすべてではない、とも言えます。

また、製品開発やサービス改善がブランディングの範疇で語られることは少ないですが、「良質な体験を与える」に作用するという意味では、ブランディングの一部を担っているという捉え方ができます。

このようにブランド/ブランディングをまずは抽象的な概念から捉え、それをブレイクダウンして実行するための具体的なアクションを考えていくと、ブランディングの全体像と解釈の幅を掴むことができるはずです。

ブランド・エクイティ

ブランドやブランディングを別の角度から理解するために、「ブランド・エクイティ」という概念についても触れておきましょう。

『ブランド・エクイティ戦略』の中でアーカー氏は、ブランドによって積みあがった企業の資産のことをブランド・エクイティと呼び、その構成要素を5つのカテゴリーに分類しています。(順番は私の判断で入れ替えています)

- ブランド認知

- ブランド連想

- ブランド・ロイヤルティ

- 知覚品質

- 所有権が他にあるブランド資産

このうち、ブランディングを実行するうえで特に重要な1~4について、もう少し詳しくご説明します。

「ブランド認知」とは、その名の通りブランドの認知です。記憶に留まらなければブランドにならないと考えれば、ブランド認知はブランドにおける最低限満たしておかなければいけない資産といえます。特にBtoBブランドは、日常生活の中で触れることが少ないため、ブランド認知が低いことが直近の課題になることが多いです。多額の資金調達をしたSaaS企業は、テレビCMやタクシー広告を使うことが多いですが、これらはブランド認知を一気に高めるための活動と捉えることもできます。

アーカー氏は、ブランド認知には4つの水準があるとしています。

- ブランド未知:ブランドを知らない

- ブランド認識:認識しているがすぐ出てこない(助成想起)

- ブランド想起:あるカテゴリと紐づいて想起(純粋想起)

- トップ・オブ・マインド:純粋想起の中でも真っ先に想起(第一想起)

当然ながら、ブランディングに投資をするのであれば、目指したいのはトップ・オブ・マインドということになります。

「ブランド連想」とは、ブランドから連想されるあらゆることです。その前提には、より多くの連想ネットワークを構築した方が、ブランドの記憶→連想のプロセスに有利に働く、という考え方があります。また強力な連想はそのブランドのポジショニングとなり、市場戦略における優位性になると考えられます。

例えば「京都」というブランドには、「古都」「歴史」「旅行」「観光」「デート」「グルメ」「修学旅行」「寺」「神社」「桜」「川」といった大小さまざまな連想が紐づいてネットワークを構築しています。この連想ネットワークの広さと強さが、京都という街のブランドとなり、集客力に繋がっています。

バイロン・シャープ氏の著作『ブランディングの科学』では「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」という言葉が出てきます。CEPはブランドとカテゴリを繋ぐ入口で、これが大きく新しいほど、そのブランドが想起される機会が増え、選択される総数が高まるとされていますが、これもブランド連想と近しい考え方といえるでしょう。

また、ブランド連想のネットワークが大きくなるほど、ブランド認知やブランド・ロイヤルティにもシナジーとして作用し、ブランド・エクイティ全体が大きくなります。

「ブランド・ロイヤルティ」はブランドへの忠誠度といえるものです。ブランドをいくら認知し、連想できても、ロイヤルティが高くなければ選好はされず、事業成果に繋がりません。一方でブランド・ロイヤルティが高ければ、好意という感情でブランドと繋がり、価格や利便性ではなく好意で選ばれるようになります。それは解約やスイッチを回避し、継続や再購入を促し、LTVの向上に繋がり、事業を力強いものにしていきます。

このブランド・ロイヤルティについて、アーカー氏は「ロイヤルティのピラミッド」という表現で以下のような5つの段階があるとしています。(文言は微調整しています)

- 価格に敏感で、ブランドに関心を持たず、スイッチする買い手

- 習慣となっていて、変える理由がない買い手

- 満足しており、スイッチング・コストを感じてなるべく変えたくない買い手

- ブランドを好み、友人のように愛着をもって接している買い手

- そのブランドに完全にコミットし、他者にも強く推奨するような買い手

「知覚品質」はその名の通り知覚された品質ということです。ブランドは一人一人の頭の中にある記憶や印象の話なので、ブランディングにおいて重要なのは、実際のスペック的な品質以上に、「知覚されたイメージとしての品質」の方がより重要です。

アーカーはこの知覚品質を高めると、以下のような価値を生み出すと述べています。

- 購入理由を提供する

- 差別化やポジショニングを決める

- 価格プレミアムを可能にする

- チャネル構成員の関心を促進する

- ブランド拡張を容易にする

もちろん、実際に品質が高ければ、知覚品質を生み出しやすくなるため、良質な商材開発を否定する概念ではありません。ただ、複雑で専門性が高く機能比較しにくい商材、市場が成熟して機能的な差をつけるのが難しい商材において競争優位を保つには、実際のスペック以上に知覚品質が強い影響を与えます。当然BtoBも例外ではありません。

ここで紹介したブランド・エクイティについては、研究者や実践者の家の間で批判的な見解もありますが、批判が沸き立つほどに広く浸透した考え方ともいえます。

このブランド・エクイティの考えを踏襲すればやはり、ブランドは見た目が華やかな洒落た企業だけが持つものではなく全ての企業が持っているもの、という結論に至ります。BtoCもBtoBも関係なく、市場での存在感が増し、競争が激しく差別化と説明が難しくなったタイミングにおいては、洒落た企業でなくとも、ブランドやブランディングを見直す状況に自然となっていくわけです。

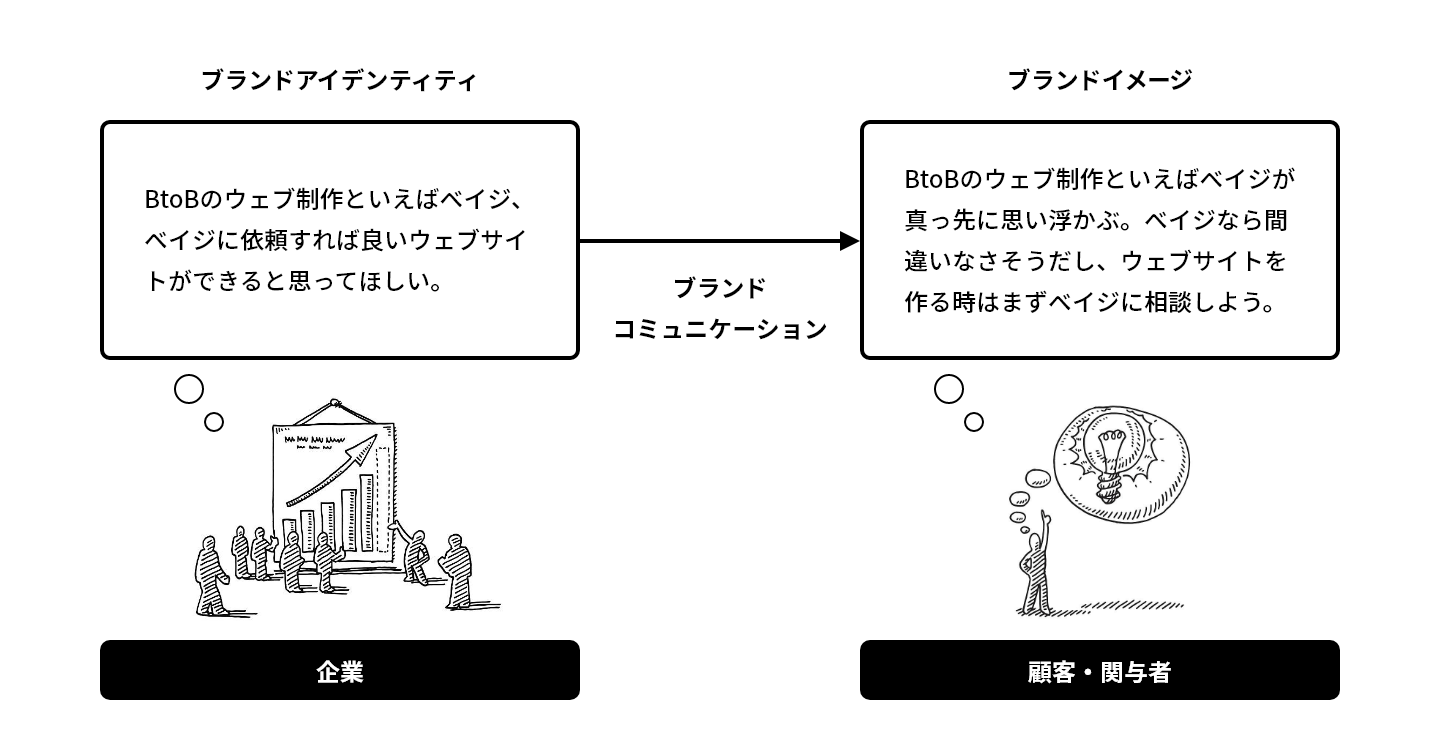

ブランドと記憶

前章での説明の通り、ブランドイメージとは人々の頭の中にあるため、人それぞれ異なっており、企業が完全にブランドイメージをコントロールすることはできません。企業ができるのは間接的に影響を与え、可能性を高めることまでです。

そしてブランディングを行うためには、まずは何より、人々の頭の中にブランドが入らなければいけません。いかに美しいビジュアルやメッセージを作り上げても、それが記憶されなければ、ブランドイメージは形成されません。

では、ブランドが記憶に留まるためにはどうすればいいのでしょうか。そのことを考える上で、記憶のメカニズムを理解しておくといいでしょう。

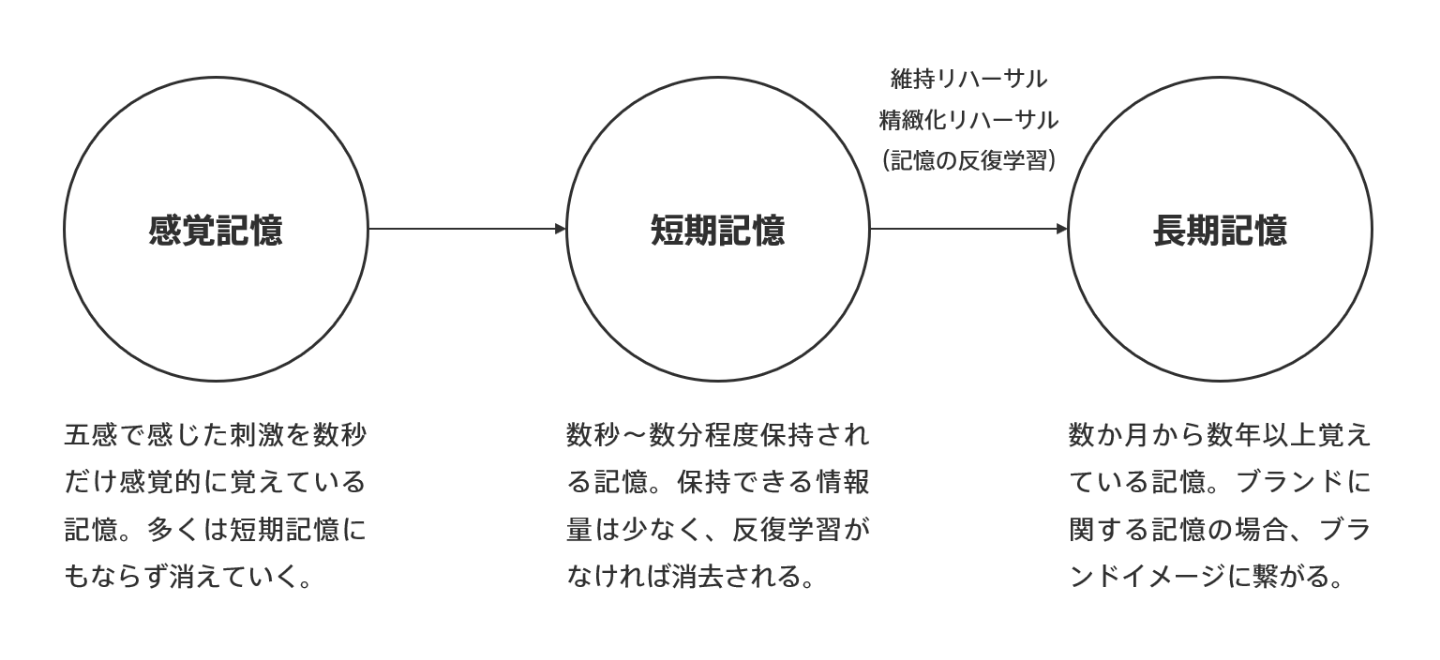

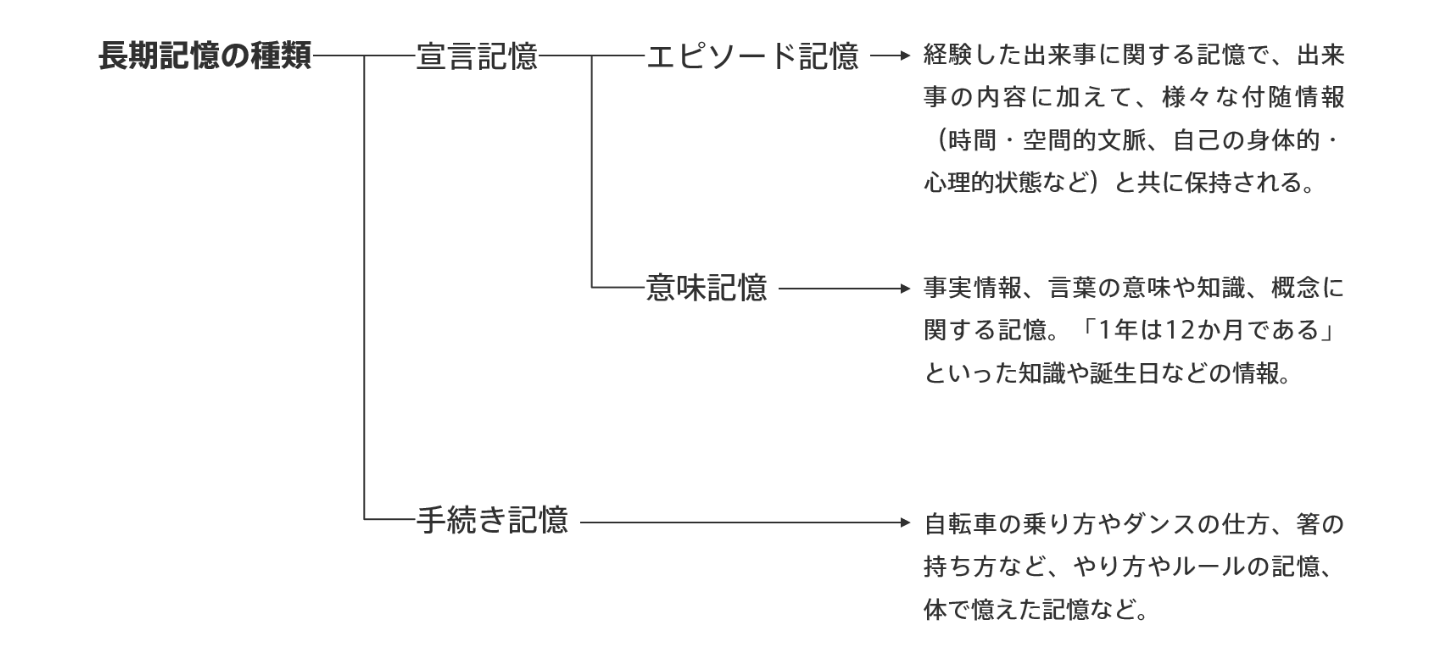

記憶には、3種類あると言われています。

五感が受けた刺激を数秒だけ記憶する感覚記憶、数分間保持されるがその後忘れてしまう短期記憶、そして時には数十年以上記憶される長期記憶。ブランディングでは当然、長期記憶に残ることを目指します。

長期記憶はさらに、宣言記憶と手続き記憶に分かれます。

手続き記憶とは「自転車の乗り方」「ECサイトの使い方」のようなもので、当然これはブランディングの対象外となります。もう一つの宣言記憶はさらに、意味記憶とエピソード記憶に分かれます。

意味記憶とは事実情報、言葉の意味や知識、概念に関する記憶です。例えば「1年は12ヵ月である」といった知識や誕生日などの情報、「セールスフォースはCRMの会社である」と社名と業態を結びつける類の記憶は、意味記憶といえます。

エピソード記憶とは、経験に関する記憶で、出来事の内容に加えて、様々な付随情報(時間・空間的文脈、自己の身体的・心理的状態など)と共に保持される記憶です。

先ほどのセールスフォースでいえば、「知人と飲んでいた時にセールスフォースを導入した方がいいと薦められた。翌日すぐ上司に提案し、決裁をとってテスト的に一部の部署に導入してみた。最初は操作に戸惑ったものの、慣れはじめた1ヵ月後から営業効率が飛躍的に改善し、社内でも評価され、全社に展開することになった」という一連の出来事に関する記憶は、エピソード記憶といえます。いうまでもなく、エピソード記憶になるとかなり強固な記憶として脳内に定着します。

そして、強いブランドを作るためには、商材のタグラインを端的に記憶する意味記憶と、複雑にイメージを重ねていくことで記憶への定着を図るエピソード記憶の、両方に対するアプローチが必要と言えます。

ただしここで誤解してはいけないのは、企業側のゴリ押しではなく、あくまで顧客視点で自然に記憶化されることを目指すべき、ということです。

顧客のタッチポイントを囲い込むように広告を出稿するほど、単純接触効果で意味記憶される人や好意形成される人の数は増えていきますが、手元のスマートフォンに目を向けている時間が多い今の時代、顧客の体験を考えず強引に広告出稿をしても、投資に見合ったブランド効果は得られないかもしれません。

また、エピソード記憶化を期待してブランドストーリーを作っても、それが企業側の自画自賛、都合よく美化されたストーリーでは、顧客の関心を得て記憶に留めてもらうことは難しいでしょう。顧客は自分のストーリーの中で生活しているため、「企業のストーリーを見てもらう」ではなく「顧客のストーリーに加えてもらう」という発想でないと、エピソード記憶にまで至りません。

そのため、きちんと体験設計された商材であれば、ストーリーがなくてもエピソード記憶化されるし、逆にいくら読み物としては優れたストーリーを作り上げても、それが顧客のストーリーに組み込まれるものでなければ、スルーされてしまいます。つまり、ブランドストーリーのようなものを作るのは、時に有効な手段になることはあれど、本質ではないといえます。

このように、記憶化されることにおいても、顧客理解・顧客視点というのが必要不可欠であり、顧客不在で企業とクリエイターだけでブランドを作ることは、ブランディングへの投資のギャンブル性を高めてしまうことになります。

ブランドと選好

ブランディングにおいて記憶されることは非常に重要ですが、単に記憶されて終わるだけでは、企業の投資対象になりません。最終的には商品購買、採用、銘柄選択など、何らかの形で好意を伴って選ばれること(選好)に繋がらないと意味がありません。

この選好を考える上で、人が商材を購入する動機のパターンがヒントになります。

元P&Gのマーケターであったドイツ人、アンドレアス・ブーフフォルツ氏とボルフラム・ボルデマン氏による『あのブランドばかり、なぜ選んでしまうのか』では、消費者がブランドを選ぶ動機を「5つのポータル」として整理しています。

- 便益ポータル

- 規範ポータル

- 認識ポータル

- アイデンティティポータル

- 感情ポータル

この5つのポータルは、消費者だけでなく、企業の購買活動にも概ね当てはまります。

「便益ポータル」とは、高い知覚品質によって、「便益があるから」という購買動機です。BtoBブランドの多くは複数人で経済合理性を協議して購買の意思決定をすることから、この便益ポータルは、もっともBtoBらしい動機と言えるかもしれません。

「規範ポータル」とは、「ルールを守らないと」「公正・倫理的でいないと」という義務感や責任感、罪悪感が根底にある購買動機です。BtoBでは、セキュリティ、ダイバーシティ、カーボンニュートラルなど、法的・社会的な要請に対応するために導入されるBtoB商材は、購買動機として規範ポータルが強いと言えます。

「認識ポータル」とは、「頭の中で最適と認識しているから」という購買動機です。便益ポータルと異なり、便益性の評価をあまりしません。喉が痛くなったからのど飴を買う、みたいな購買がこれにあたります。BtoBでは、「社員が増えてきたから人事評価システムを入れよう」と購買のトリガーが押されるシーンがこれにあたります。ただ、選択肢が複数存在するブランドの場合、その後の検討は便益ポータルが中心になります。

「アイデンティティポータル」とは「自己表現のために」という購買動機です。洋服、時計、車、スマートフォンを選好する時には、アイデンティティポータルが強く働きます。個人の自己表現のために購入されるわけではないBtoBブランドには、あまり関係ない購買動機に思えますが、単に購買するだけでなく、業務提携などのPR活動を伴う場合には、「企業の自己表現」という側面があるともいえます。

「感情ポータル」とは、理由もなく「好き」というだけで選ばれる時の購買動機です。これも一見BtoBとは縁が薄いポータルに思えますが、市場が成熟して機能上の差別化が難しくなった商材では、BtoBであってもその企業に対する好意が選好に強く作用することがあります。「あの会社のカルチャーが好き」「あの会社の経営者を尊敬している」という感情が、意思決定グループの中で支配的だと、最終的には感情ポータルで選ばれるということが起こり得ます。

BtoBは一般的に論理購買であると言われていますが、このように購買動機を紐解いていくと、実は便益以外の要因が作用することも多く、さらにいえばその便益も「有益そう」という脳内イメージによって培われるものだと考えると、ブランドを強くすることはBtoBにおいても重要テーマになりえるとご理解いただけるでしょう。

ブランディングとマーケティング

ブランディングは、同じく「~ing」で表現されることからか、マーケティングと対比して説明されることがあります。

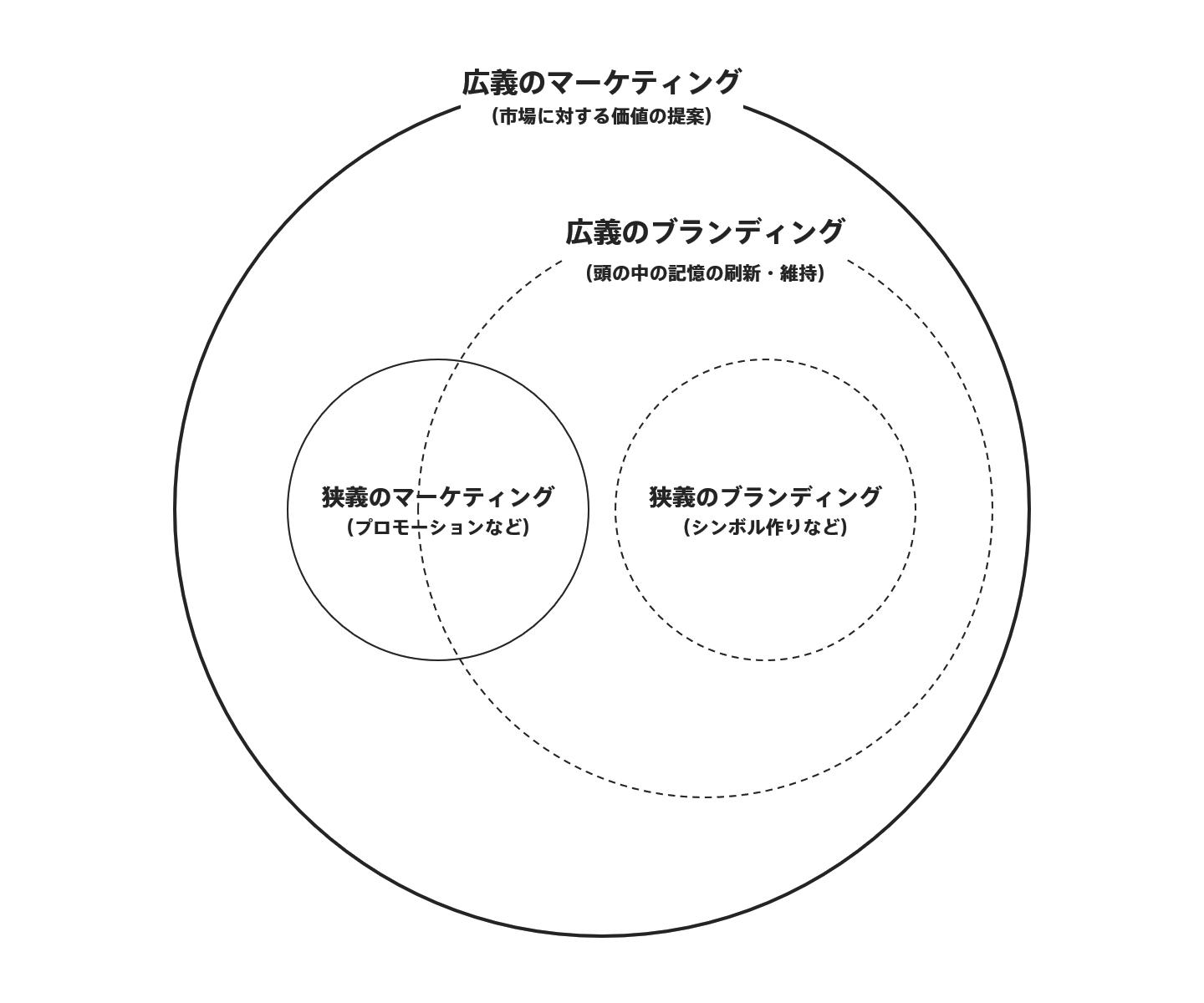

デザイナーが考えるブランディングの定義においては 、「マーケティング=プロモーション」と狭義に解釈した上で、ブランディングが並列の関係になっていたり、マーケティングの上位概念になっていたりすることがあります。

冒頭でお話ししたように、ブランド/ブランディングの世界的な定義はないため、「これも一つの考え方」といえます。一方で、マーケティングやブランディングの研究書や実践者の定義を前提にすると、これとは異なる関係性になります。

マーケティングも世界的な定義がなく、解釈に幅がある言葉です。なので、「マーケティング=プロモーション」という捉え方をするのが100%間違いである、と断言することはできません。しかしながら、それなりにマーケティングを研究・実践してきた人物が記した書籍などで、「マーケティング=プロモーション」と解釈されていることは皆無で、むしろ、「マーケティング=プロモーションと考えてはいけない」と問題提起されていることの方が多いです。

BtoBではよく「マーケティングとセールスの違い」という話になります。実際に組織論の観点ではこの2つは明確に区別されて別組織化されることが多いですが、例えば世界中のビジネススクールでマーケティングの教科書として取り扱われているコトラー&ケラーの『マーケティング・マネジメント』では、セールス(営業/セリング)もマーケティングの一部とされています。

当然ブランディングもマーケティングの一部とされており、さらにいえば、市場創造、製品開発、流通管理、組織づくりに至るすべてがマーケティングの範疇とされ、それぞれについて章を割いて解説が行われています。

このように、マーケティングにおける解釈の幅と、ブランディングにおける解釈の幅を図示すると、以下のような構図になるのではないかと思います。

私自身は基本的に、マーケティングもブランディングも広義なものと捉えた上で、「ブランディングはマーケティングの一部である」という考えを持っています。

なぜなら、例えばマーケティングの中で取り扱われるSTP(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)の考え方がなければ、ブランディングの検討は始められません。つまり、ブランディングの土台には、常にマーケティングがあるからです。

コーポレートブランディングのような概念と各事業のマーケティングの関係性でとらえると、ブランディングはマーケティングの上位概念のように見えます。しかしコーポレートブランディングは、「コーポレートマーケティング」という見えざる概念が前提になっているともいえます。

ブランディングの影響範囲は広く、採用やIRまで影響を与えますが、もっとも広義のマーケティングにおいては、採用やIRなども含めて、「価値を提案するために市場に働きかける活動のすべて」がマーケティングとされます。その考えに従えば、「ブランディングはマーケティングの一部である」と考えるのが、もっとも分かりやすく両者を理解できる自然な捉え方であるように私には思います。

余談ながら、海外ドラマではしばしばマーケター職の人物が登場しますが、彼ら・彼女らは、当たり前のようにブランドやブランディングの話をしていることが多いです。また、外資系企業でキャリアを積んだマーケターの話の中では、ブランド/ブランディングが当たり前のように扱われます。

一方で日本のマーケターやクリエイターの中には、マーケティングとブランディングを分けて考え、「ブランディングは専門外だから分からない」「マーケティングは専門外だから分からない」という人が多い印象もあります。

しかし本来、マーケティングとブランディングは分離して考える概念ではなく、広義のマーケティングの中で溶け合っている概念だと私は思います。マーケティングをするならブランディングも理解し、ブランディングをするならマーケティングも理解した方が、より本質的な問題解決に結び付くアイデアが出てくるはずです。

特にデザイン系の人々においては、その職務特性上、ビジネスの中で自らの存在を肯定できるブランディングは光、数字を盾にデザインの理想を実現する障壁になりやすいマーケティングは闇と2極化し、ブランディングはマーケティングの上位概念、だから自分たちの仕事は数値化されないが、マーケターより本質的にビジネス貢献してるのだ、という対立軸の理屈を展開しやすい印象もあります。

マーケティングとブランディングが対比的に扱われている記事を見かけた時は、書き手がどういう立場の人物か、ブランディングとマーケティングを別物にしたり、ブランディングが上位だったりした方が都合がいい仕事をしていないか、ということを確認すると、バランスの取れた解釈ができるでしょう。

ブランディングは売上に貢献するのか?

企業がロゴを変えたり、印象的なブランド広告を出すと、SNSを中心に「売上に繋がるのか?」という議論になることがあります。

結論からいえば、ブランディングは「適切なタイミングで適切なブランディングを行えば売上に好影響を与える可能性が高い」といえます。しかし一方、ブランディング=売上という発想はいささか安易であり、ブランディングの本質を捉えていないようにも思います。なぜなら、ブランディングの影響は複雑で多岐に渡り、特定の指標への影響を単純な数式で説明できることは稀なためです。

ブランド効果を評価・測定する方法は、世界中の専門家が様々な手法を提案しています。これらを踏まえた上で、田中洋氏は著書『ブランド戦略論』の中で、ブランド価値を以下のように分類し、各項目の測定方法を紹介しています。

とはいえ、ブランド測定の手法に定番があるわけでもありません。このようにブランド測定の手法が無数に提唱され、多岐に渡りながらも決定打と言えるものがないのは、ブランディングの効果が複雑で可視化しにくいだけでなく、その影響範囲が広いからでしょう。

ケラー氏とスティーブ・ホフラー氏が2003年に共同発表した論文『the Marketing Advantages of Strong Brands』では、強いブランドを有すると、以下のようなマーケティング上の優位性に影響すると論じられています。(コロン以降は私の追記です)

- 記憶:強いブランドは記憶され続ける

- 考慮集合:強いブランドは検討時に想起されやすい

- 選択的注意:強いブランドは注意を向けられやすい

- 損失回避:強いブランドは失うリスクが大きく感じる

- 知覚品質:強いブランドは品質が良さそうに感じる

- 曖昧性:強いブランドは情報が曖昧でも評価される

- 知識:強いブランドは知識が少なくても選択される

- 連想:強いブランドは連想を作り効果が多岐に渡る

- ブランド拡張:強いブランドは他カテゴリに拡張しやすい

- 価格:強いブランドは価格競争に巻き込まれない

- 広告:強いブランドは広告がシナジーを生む

- 流通:強いブランドほど良い棚を占有できる

強いブランドを作ることによるこのような影響は、単に売上や顧客数といっただけではなく、経営の様々な面に影響を与えます。より具体的には、ブランドを強くすることで、BtoBビジネスでいえば以下のような説明変数に変化が起きる可能性があります。

- 新規リード数の向上

- 商談化率の向上

- 成約率の向上

- ROMI(マーケティング投資回収率)の向上

- 営業生産性の向上

- 顧客単価/LTVの向上

- 継続率の向上/解約率の低下

- 求職者エントリー数の向上

- 求職者書類選考率の向上

- 求職者内定辞退率の低下

- 社員の離職率の低下

- パートナー企業に支払うコスト低下

- 株価の上昇

これらの変化は直接的/間接的/多面的に売上に影響を与えるため、先ほどの「適切なタイミングで適切なブランディングを行えば売上に好影響を与える可能性が高い」という結論に繋がります。

しかしその影響は売上に留まらず経営全体に及び、かつ複数の指標に対して複雑に作用し、その相関を掴むことも容易ではないため、ブランディングの効果を計測することは難しくなります。別の面から言えば、単純に売上ベースで評価するという発想が、ブランディングの性質に反しているともいえます。

測定が難しいブランディングに多くの企業が投資していることは、驚くべきことではないと個人的には考えます。なぜなら、経営の中で売上との直接的な関係が掴めないこと、効果が可視化できない領域や施策は無数に存在するからです。それらを組み合わせて事業が成り立っているというのは、当たり前のことだからです。

企業理念、行動指針、広報、福利厚生、社会貢献活動、あるいは社内イベント、バックオフィス、メディア運営の一部も、事業KGIとの因果関係が掴みにくく、効果の出方は複雑で多岐に渡ります。施策ベースで見れば、オフィスやコーポレートサイトのリニューアルも、厳密には事業との直接的な因果関係が掴めませんが、複雑な効果を期待し、少なくない投資を企業は行なっています。むしろ、経営や事業において、売上や利益と直結する活動の方が少ないのではないでしょうか。

このような「複雑系の取り組み」が経営に多く存在する現実を踏まえれば、効果が可視化しにくいブランディングに多くの企業が投資している事実は、さほど不思議ではありません。効果は可視化しにくいが、経験則的におそらく意味があるだろうと判断し、定量的に証明できること以外の意義を見出して、ブランディングに取り組んでいるわけです。

企業として投資する上で、効果を定量的に可視化することは責務であり、「ブランディングは数字化できません」の一点張りのような乱暴なコミュニケーションは避けたいところです。ただし、その複雑性から効果や影響の全体像を厳密に証明するのが難しいのは事実でもあり、だからこそブランディングとは、何を期待し、何を期待しないかを、経営陣を含めて関係者の間で認識を共にしてから取り組むべき活動である、ということは念頭に置いておく必要があるでしょう。

何がブランドイメージを作るのか?

冒頭で例示したブランディングが「洒落た会社がやること」という発想は、ブランディングとは視覚的に洒落た感じにすること、という認識が根底にあるのだと思います。

実際にブランディングを生業としているデザイナーの中でも、「ブランドを作る上では視覚的な印象が特に重要」と認識している人は少なくありません。しかし、ブランドが記憶や想起の話であるとするなら、必ずしも視覚的な要素だけがブランドを作るわけではない、と解釈できます。

ブランドの構成要素については、有名なブランド・エクイティ以外にも、様々な研究者が様々な切り口から様々な定義を行っています。

私はそれらを踏まえた上で、人の頭の中にあるブランドイメージを作り出す要素を、以下の9つに分類してみました。

①商材価値

- 性能がいい

- サービスがいい

- 高機能・多機能

- 知識が豊富

- 速い

- 専門性が高い

- 技術力が高い

- 不具合やトラブルが少ない

- サポートが充実してる

- など

②事業の実態

- 市場シェア

- 売上

- 利益

- 組織の規模

- 組織編成

- 拠点の数

- 時価総額

- 株価

- など

③感情

- 信頼できる

- 共感できる

- 満足した

- 頼もしい

- 嬉しい

- 楽しい

- など

④五感への刺激

- 視覚刺激(シンボルや写真、映像)

- 聴覚刺激(サウンド、映像、ネーミング)

- 嗅覚刺激(におい)

- 味覚刺激(味、美味しさ)

- 触覚刺激(手触り、重厚感)

- など

⑤体験

- 回数

- 頻度

- 質

- 限定性

- 希少性

- など

⑥価格

- 安い

- プレミアム価格

- コストパフォーマンス

- など

⑦人

- 経営者

- 役員

- 社員

- 営業

- カスタマーサポート

- SNSの人格

- など

⑧コンテンツ

- ミッション・ビジョン・バリュー

- オウンドメディア(ブログ)

- 自社サイト

- マイクロコンテンツ(SNSの投稿)

- 広告コンテンツ

- 映像コンテンツ

- イベントや展示会

- 会社案内

- 営業資料

- ホワイトペーパー

- ノベルティ

- など

⑨第三者評価

- メディア露出

- 口コミ

- 出版の実績

- 公的機関の評価

- 受賞歴

- ブランド力のある取引先

- など

ブランドを作る活動を網羅的に実施するのであれば、このすべてが必要です。しかしながら、企業が投資を伴う「ブランディング」を行う場合、この中のいくつかの活動に限定されます。ただしその選択は、その時の状況、課題、責任者の属性などで変わります。

例えばデザイナー視点のブランディングでは、視覚要素とその周辺の設計に特化することがほとんどです。マーケター視点のブランディングでは、視覚要素に留まらず、商材価値や体験の再設計、プロモーションを含むコンテンツ発信、時には価格調整にまで及ぶことがあります。そして経営者視点のブランディングでは、組織やポートフォリオの再編、IRや社会貢献活動、社員向けのインターナルな活動も含まれ、より広範囲に渡ります。

その時抱えている事業課題によっては、CIやVIの定義だけでは、経営側の期待に答えられないこともあります。だからこそ「ブランディングの名のもとに何をするか」を、事前に決めておくことが重要なのです。

ちなみに、一部のマーケターや経営者の中には、良質な製品やサービスを提供し、市場シェアを獲得するからこそブランドは作られる、だから「いわゆるブランディング」という名の意図的な活動は不要である、という考え方をする人がいます。

実務家だけでなく、ブランドの研究者の間でもこのような主張をする学者が存在します。例えばブランド・エクイティを批判したオーストラリアのマーケティング学者アンドリュー・エレンバーグは、ブランド・ロイヤルティは市場シェアの反映にすぎないとし、その門下生であるバイロン・シャープも著書の中で同様の主張を展開しています。

実際、業界や専門家の中でしか知られることがないBtoB商材においても、「市場シェアが高いからブランドが強い」という相関になることは多いです。また急速に需要が拡大して供給を圧倒的に上回る状態が続いている成長ステージの市場では、「いわゆるブランディング」に投資をしなくても、事業を成長させていくだけで、ある一定のブランド認知、ブランド連想、ブランド・ロイヤルティ、知覚品質が自然と獲得されていきます。

こうした関係性の中では、ブランドを高める最大のドライバーは市場シェアということになり、市場シェアを獲得する活動が事実上のブランディングになる、という図式が成り立ちます。

この考えには一理あると、私も考えています。

対象としている市場の特性、商材の特性、事業のステージによっては、「いわゆるブランディング」に投資する必要はない、と判断されるBtoB企業は多いです。また、このような市場環境にいる企業において、「見た目を変えることで売上をあげたい」という発想でブランディングに取り組もうとするのは無駄な投資になる可能性が高く、私たちも「本当にそれでいいのか?」というお話をすることがあります。

一方で利用者が限られてて、専門的で高額で意思決定が難しいBtoB商材だからこそ、市場シェアとは相関しないブランド力が、購買の意思決定や各種経営指標に影響を与えることもあります。また、影響が多岐にわたるため、ブランディングを行うことで同業他社からの転職が増えるなど、採用に対する良質な影響が現れたりします。

あるいは、ある程度の企業規模になるとコミュニケーションの総量が増え、ブランドの指針がないことでコミュニケーションコストが無駄に発生する事態が起こります。このような状態に陥った企業においては、例えそれが売上に直結しなかったとしても、経営全体に複雑に浸透した問題解決の手段として、ブランディングを行った方がいいという判断になることもあります。

ブランディングへの過剰な期待は禁物ですが、一方で売上との相関だけで単純に投資対効果を考えるのではなく、より複雑かつ俯瞰的な視点から捉えて、ブランディング実施の必要性を検討する必要があります。

ブランディングに不可欠な一貫性

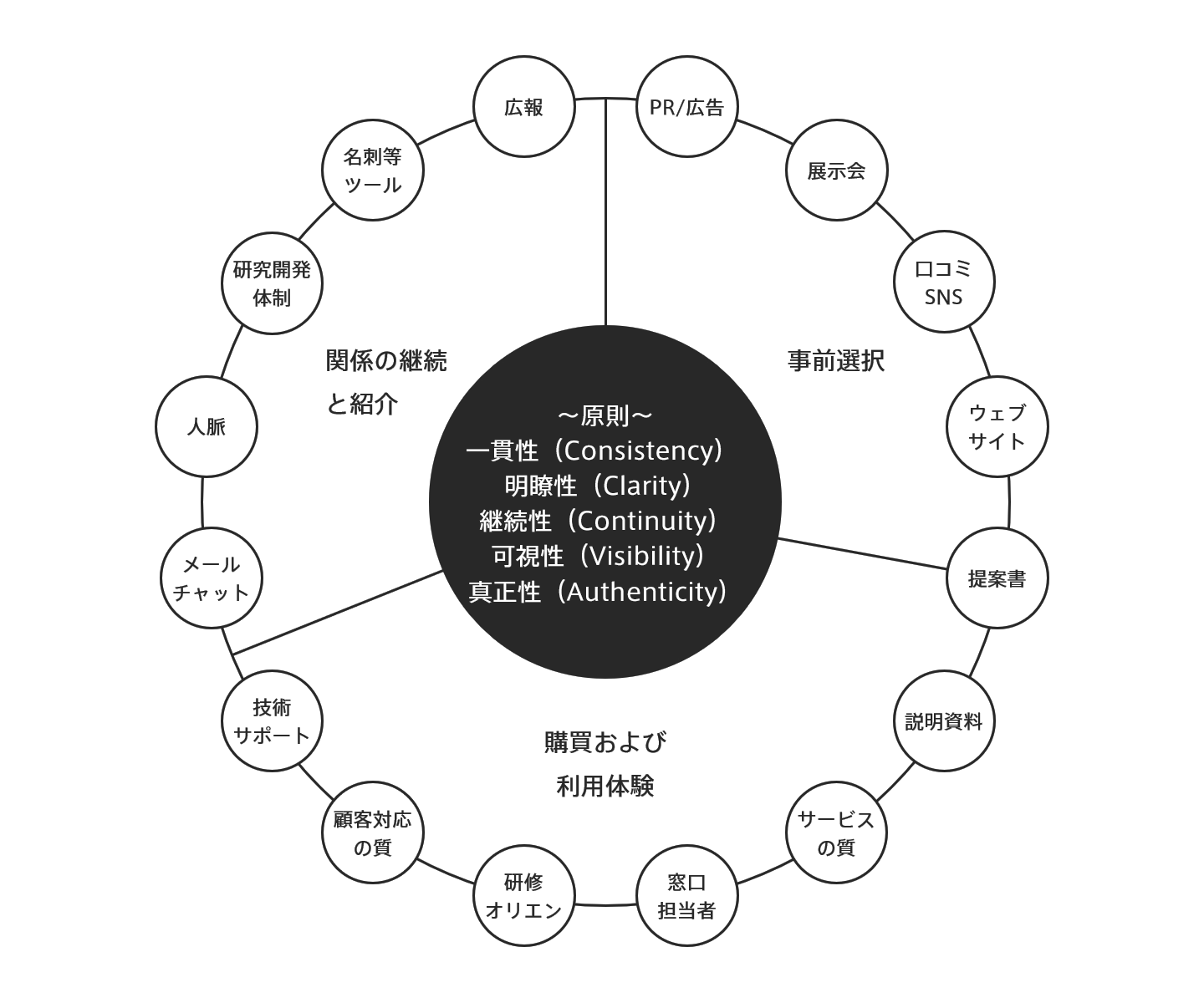

フィリップ・コトラー氏は著書『B2Bブランド・マネジメント』の中で、ブランディングの成功に必要な原則として、以下の5つを上げています。

- 一貫性(Consistency)

- 明瞭性(Clarity)

- 継続性(Continuity)

- 可視性(Visibility)

- 真正性(Authenticity)

ブランディングをマネジメントする上では、この5つの原則を、様々なタッチポイントに浸透させていく必要があります。(以下の図はコトラーの原則を元に私の方で解釈したものです)

この5つの原則はいずれも重要と考えられますが、特に重要であり、ブランド・マネジメントの根幹となるのが「一貫性」でしょう。アーカー氏も著書『ブランド論』の中で「一貫性が勝利をもたらす」と題した章を設けていますが、この例に限らず、ブランド/ブランディングの専門書の多くが、一貫性の重要性についてページを割いて解説しています。

いかに優れたブランド戦略や魅力的なビジュアル・アイディンティティが存在しても、それらがタッチポイントの中で一貫されていなければ、顧客がブランドを知覚することが難しくなり、ブランドイメージは作られない。このことは、改めて説明されなくても理解できることでしょう。

展示会、ウェブサイト、営業資料、営業担当の話、それぞれで一貫・共通したメッセージやビジュアル、体験がなければ、その企業に対するブランドイメージは作られにくくなります。単純接触効果という観点でいえば、同じイメージを繰り返していった方が、より記憶されやすくなり、好意を持たれやすくなります。一貫性がないというのは、この観点で不利なわけです。

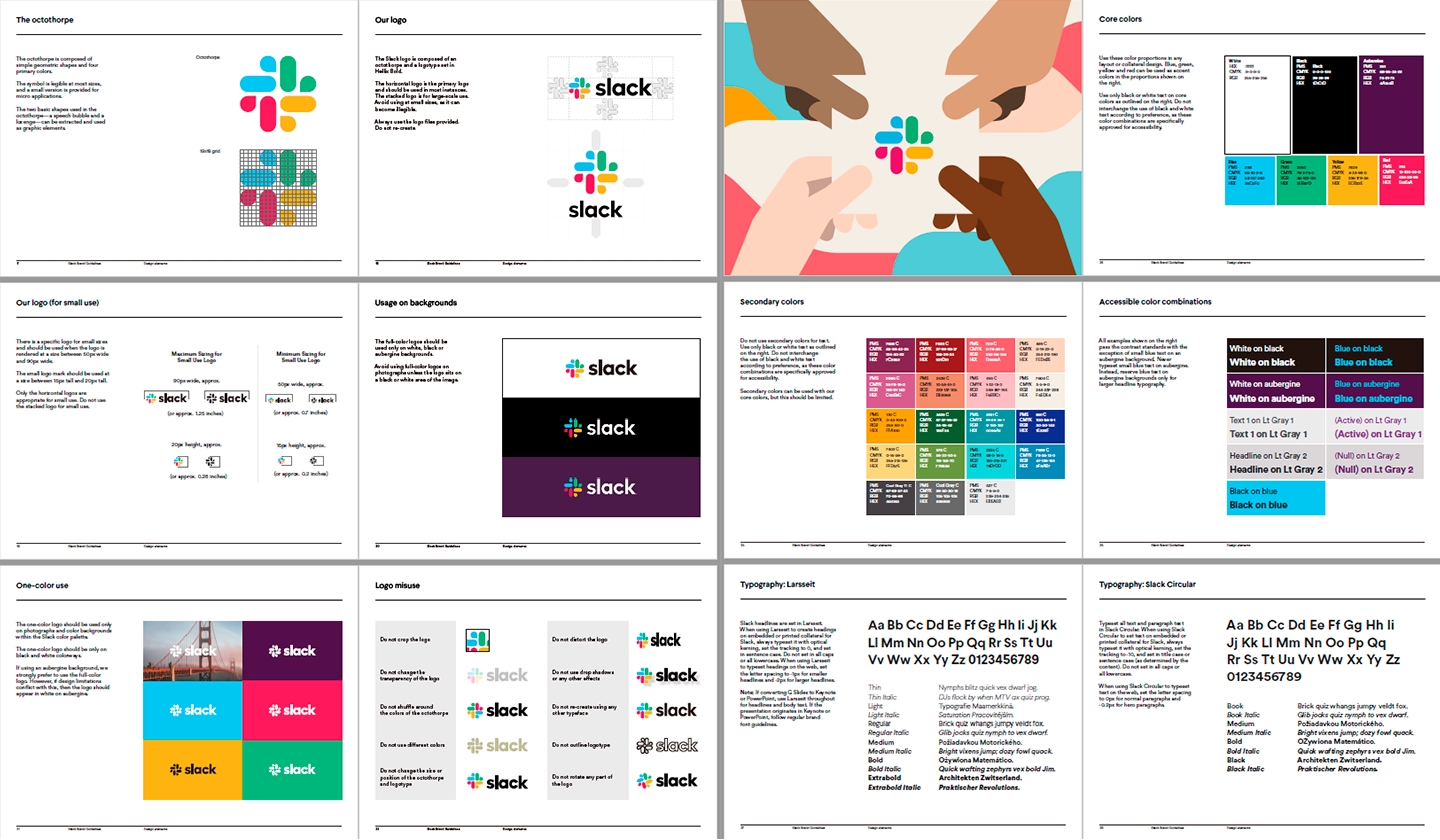

ブランディングに取り組む大手企業ほど、精緻なブランドブックやガイドラインを作成し、ブランドマネジメントの専門部署を作り、そこに優秀なブランドマネージャーを配置します。これはコカ・コーラ、ナイキ、スターバックスといった誰もが知るBtoC企業だけではなく、BtoB企業にも見られます。

例えばカリフォルニアを拠点としながら世界各地にクラウド型カスタマーサポートプラットフォームを提供しているZendeskでは、Zendesk Brandlandというウェブサイトを開設し、ブランドのコンセプトとともに、アイデンティティのシステムとかなり細かく定義しています。

またBtoBサービスであるSlackも、ロゴアイデンティティの刷新とともに、精緻なブランドガイドラインを作成し、世に公開しています。

このようなことに投資するのは、お金が余っていて余裕があるからではありません。事業規模が大きくなるほど、一貫性を維持する難易度が上がり、一貫性を守るための仕組みが必要になるからです。特に世界各地で事業展開しているグローバルブランドは、国ごとに異なるマーケティングやプロモーションを必要とするからこそ、一貫性を保つための厳格なルールが必要になります。

一方で、ターゲットが全く異なる複数のブランドを有したポートフォリオを形成している企業が一貫性に固執しすぎると、現場において弊害が生じることがあります。

そうした場合、ロゴやシンボルなどのビジュアルアイデンティティの基本要件は踏襲しながら、それぞれのタッチポイントにおける個別最適化が必要になります。また、プロモーションのレベルにまで落ちた時には、戦略レベルでは一貫性を保ちながら、戦術レベルではあえて一貫性を崩し、そのブランドらしからぬビジュアルやメッセージで耳目を集める、ということも時に行われたりもしています。

そもそもの話、ブランディングは企業や事業を成長させる手段の一つに過ぎないわけですから、アカデミックな視点から見た時に理想とされる「ブランドの一貫性」に囚われるのは本末転倒です。現場では柔軟な判断をしていきながら、企業全体、ブランド全体として一貫した価値観や態度を保持し続ける、といったより難易度の高いブランドマネジメントに取り組んでいるのが実状です。

しかし一貫性を保つ難易度が高ければ高いほど、現場で無駄な検討コストを発生させないきちんと視覚化・言語化されたガイドラインが必要になる、という逆説的なこともまた起こります。そのことに対する投資が、ブランドの一貫性に寄与するだけでなく、事業の生産性向上やマーケティング、採用戦略など、多岐に渡って影響を与えるわけです。

BtoB企業がブランディングを実施する9つの動機

ここまでの解説で、ブランド/ブランディングにはどのような解釈の幅があり、どのようなことが期待され、どのような限界や制約があるか、ということは概ねご理解いただけたでしょう。

その上で、私なりに考えるBtoB企業がブランディングに取り組む動機を、改めて本記事の最終章としてご紹介いたします。皆さんが所属する企業において、どれか1つというより、これらの多くに当てはまるのであれば、ブランディングを検討する意味があるかもしれません。

①コミュニケーションの検討コストを最小化したい

BtoBビジネスは対象者が少なく、特定の業界や職能者に絞られていることがほとんどです。そのため、事業の立ち上げ期においては、コンテンツやメッセージやクリエイティブの方向性がそもそもブレにくく、ブランドの指針のようなものがなくても、多くの事業は問題なく回っていきます。

しかし、事業がPMF(Product Market Fit)して軌道に乗り、ある程度の規模になってくると、接点となるチャネルも多様になり、同時に関わるステークホルダーも増え、コミュニケーションの総量が累乗的に増加していきます。

そうすると、ブランドの指針がないことによって、同じような議論が社内各所で行われる機会が増えていきます。さらに厄介なことに、施策ごとに部署や担当者が異なっていると、この無駄が全体としてどれほどの損失になっているかが、誰も把握できなくなってしまいます。こうして見えざる検討コストが肥大化していき、会社全体の生産性が悪化し、社員たちが本来やるべき仕事のための時間を浸食していきます。

言語化されたミッションやビジョン、バリュー、ビジュアルアイデンティティの指針などが定義されていると、こうした検討コストは最少化されます。クリエイティブを作るたびに毎回「私たちの価値は何か?」「どんなコンテンツやビジュアルの方向性にすればいいか?」というそもそも論の議論から始める必要はなくなります。

また強固なブランドガイドラインがあれば、コミュニケーションの属人化を避け、安定的に質の高いアウトプットを作ることが可能になります。協力会社などにアウトソースすることも容易になり、体制的な問題も軽減されます。

このように、ブランディングによって、組織の高コスト体質を緩和させるような変化を起こすことは可能です。ある程度以上の規模のBtoB企業にとっては、現実的に一番期待できる効果になりえるでしょう。

②ポジショニングを変えたい

会社や事業が成長し続けるために、同じ市場で同じ立ち位置のままでずっとやっていけることはほとんどありません。

例えば、ある程度の市場シェアを奪い、伸びしろがなくなってきた時、あるいはその市場での競争が激化し、高い利益率が望めなくなった時、またあるいはその市場自体が勢いを失い、成熟期から衰退期に入った時、企業やブランドは、市場内でのポジショニングや、ブランドと紐づいているカテゴリとの関わり(ブランド・レレバンス)を変える必要に迫られます。

こういう時にも、ブランディングが必要になります。

2021年、法人や個人事業主のバックオフィス業務の効率化が可能なSaaSを提供するfreeeがブランドアイデンティティの刷新を行いました。

この時、単にビジュアルをリニューアルしただけではなく、「統合型経営プラットフォーム」というコンセプトも打ち出されています。これは会計ツールや労務ツールという市場の位置付けから、より高次の経営ツールとしてポジションを変える意図が含まれていると考えられます。

ブランドのポジショニングを考えるうえで、どのカテゴリに接続するかは非常に重要な視点です。詳しくはアーカーの『カテゴリー・イノベーション』等に記されていますが、freeeのリブランディングにおいては、ビジュアルアイデンティティの変更以上に、紐づいているカテゴリの変更、あるいはブランド連想のネットワーク構造の再構築が、このプロジェクトの本丸であったのではないかと推測されます。

市場におけるポジショニングの変更の意図が強いブランディングでは、社名変更に至ることもあります。2001年、アンダーセン・コンサルティングは、アクセンチュアに社名変更しました。

この社名変更の発端となっているのは、関連会社のアーサー・アンダーセンからの決別であったとされていますが、それと同時に、コンサルティング領域における事業拡大に伴うポジショニングの変更とブランドイメージの刷新も含まれていたと考えられます。このブランド変更に伴ってアクセンチュアは、一気に市場浸透を図るために7000万ドルに及ぶ多額の広告予算を投下したとされています。

このように、市場でのポジショニングを変えるようなタイプのブランディングにおいては、アイデンティティの変更は必須ではありません。実際、アイデンティティは変えず、ポジショニングのみを変更している例の方が多いでしょう。

一方で、カテゴリの大きな変更は、ビジュアルアイデンティティを刷新する好機であるともいえます。視覚的なリニューアルはPRとの相性も良く、シンボルを記憶化させる絶好の機会にすることもできます。ここで説明する他の動機も含めて総合的に判断した上で、事業変更とビジュアルアイデンティティの刷新が同時期に行われるのは、ごく自然なことと言えます。

③ポートフォリオを整理したい

多くの企業は、初期は単一事業で経営を成り立たせていきますが、中核事業がPMFしてある程度軌道に乗り、さらなる事業拡大を目指す中で、複数の事業からなる事業ポートフォリオを持つようになります。

また、これら複数企業は、提供企業と同じブランドで展開することもあれば、切り離された全く別のブランド(サブブランド)として提供されることもあります。このようなメインブランドやサブブランドの集合体を、ブランドポートフォリオと呼びます。

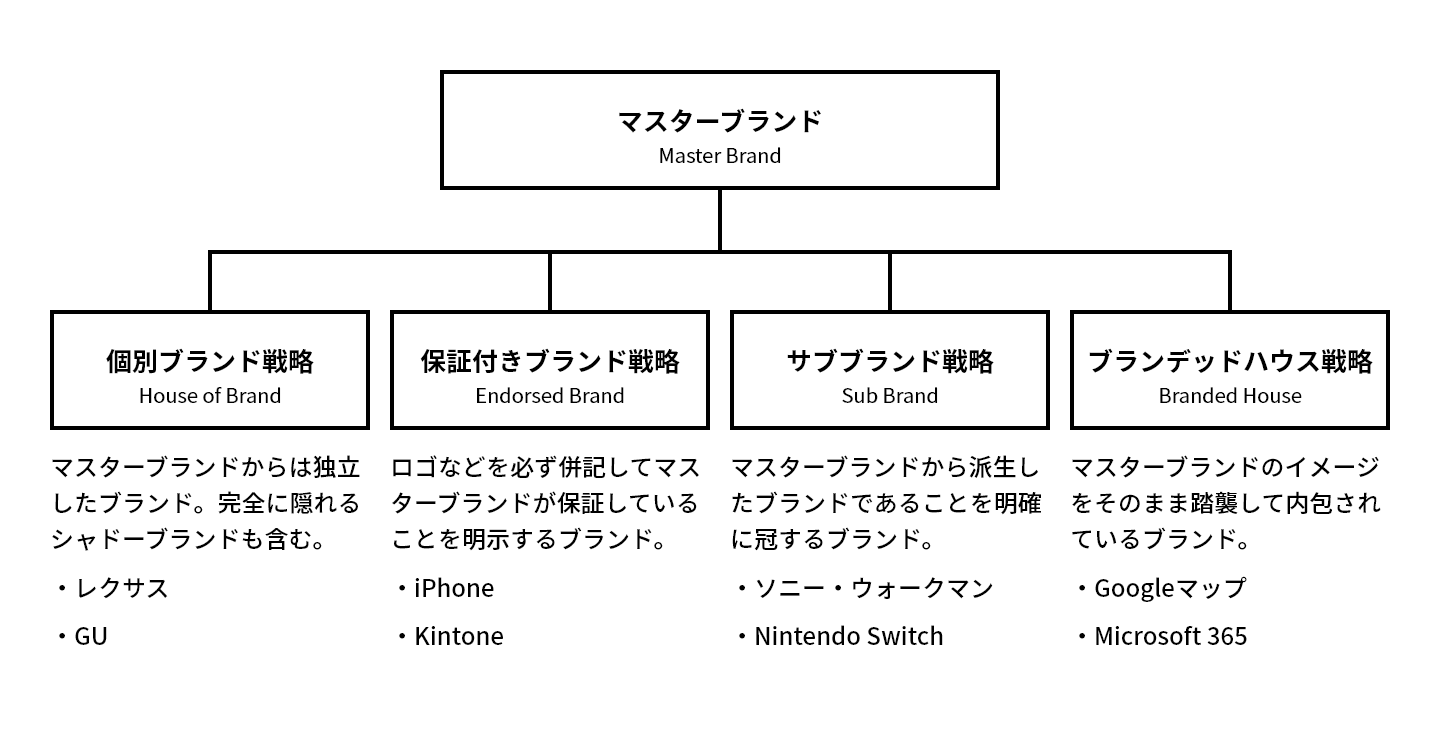

アーカーは著書『ブランド・ポートフォリオ戦略』の中で、ブランド関係チャート(Brand Relationship Spectrum)を用いて、マスターブランドとそれに紐づくブランドの関係性を表現しています。

すべてのブランドを統括する最上位概念となるブランドとなるのが、「マスターブランド」です。iPhone、iPad、Macintoshなどを統括する「アップル」、カローラ、プリウス、アルファード、ランドクルーザーなどを統括する「トヨタ」、パンパース、アリエール、ファブリーズなどを統括する「P&G」などが、マスターブランドにあたります。

このマスターブランドに従属するサブブランドの有り方としてはいくつかのパターンに別れます。レクサス、GUなどは、マスターブランドとは切り離された世界観でブランドを作っていますが、こうした戦略は「個別ブランド戦略」と呼ばれます。

一方、個別ブランドに近い独立した立たせ方をしつつもロゴを併記するなど、マスターブランドとの関係性を示す「保証付ブランド戦略」、ブランド名にマスターブランドの名称が加わる「サブブランド戦略」、マスターブランドのアイデンティティをそのまま踏襲する「ブランデッドハウス戦略」などがあります。

企業がある程度の規模になると、乱立したブランドの統合や整理に迫られるようになります。例えば、マイクロソフトは2020年4月、長年親しんだOfficeというサブブランドを廃止し、Microsoftという名称に統合しました。この影響を受けて、Office356というサブスクリプションサービスもMicrosoft365という名称に変更されています。

このことに対するマイクロソフトの公式見解は発表されていませんが、Microsoftというマスターブランドと、Word、Excel、PowerPointといった製品ブランドをグルーピングするOfficeという仲介ブランドの存在意義がなくなり、ブランド廃止によるコストメリット等の方が上回った故の判断だと考えられます。

BtoBに関していえば、ブランドポートフォリオが乱立して整理しなければいけなくなる事態は、よほどの巨大企業でない限り起こりにくいように思います。というのも、BtoBはあくまで法人間契約であるため、製品名などのブランドが存在していたとしても、顧客やステークホルダーは企業名(マスターブランド名)で認知しているケースがほとんどであり、ブランドポートフォリオを整理しないと困るという状況にはなりにくいからです。

とはいえ、たとえ巨大BtoB企業でなくとも、さらなる事業拡大のためにブランドを拡張したり(ブランド・エクステンション)、多角化を目指したりせざるを得なくなった時には、ブランドポートフォリオをどう組んでいくかを検討しなければいけなくなることはあるでしょう。

新規事業などで新しいブランドを打ち出す時、これまでのブランドを継承しない個別ブランド戦略を安易に選択するケースは散見されますが、個別ブランド戦略のデメリットは、過去のブランド資産がリセットされ、ゼロからブランドを作る必要がある点です。マスターブランドを継承することに明確なデメリットがない限りは、保証付ブランド戦略やサブブランド戦略、ブランデッドハウス戦略で行く方が無難でしょう。

例えばサイボウズが提供するノーコードツール『Kintone』は、サイボウズのマスターブランドや他製品とは異なるネーミングやアイデンティティが設定されていますが、広告などでも、必ずサイボウズの社名が併記されるようになっています。これはサイボウズ=グループウェア文脈からの離脱は視野に入れながら、サイボウズというマスターブランドが培ってきた社会的信頼は活用するという、保証付きブランド戦略といえるでしょう。

さて、ブランディングとポートフォリオという観点では、ブランドポートフォリオの話以外に、ネーミングやアイデンティティ変更などを伴わない事業ポートフォリオの再編も、ブランディングになりえます。

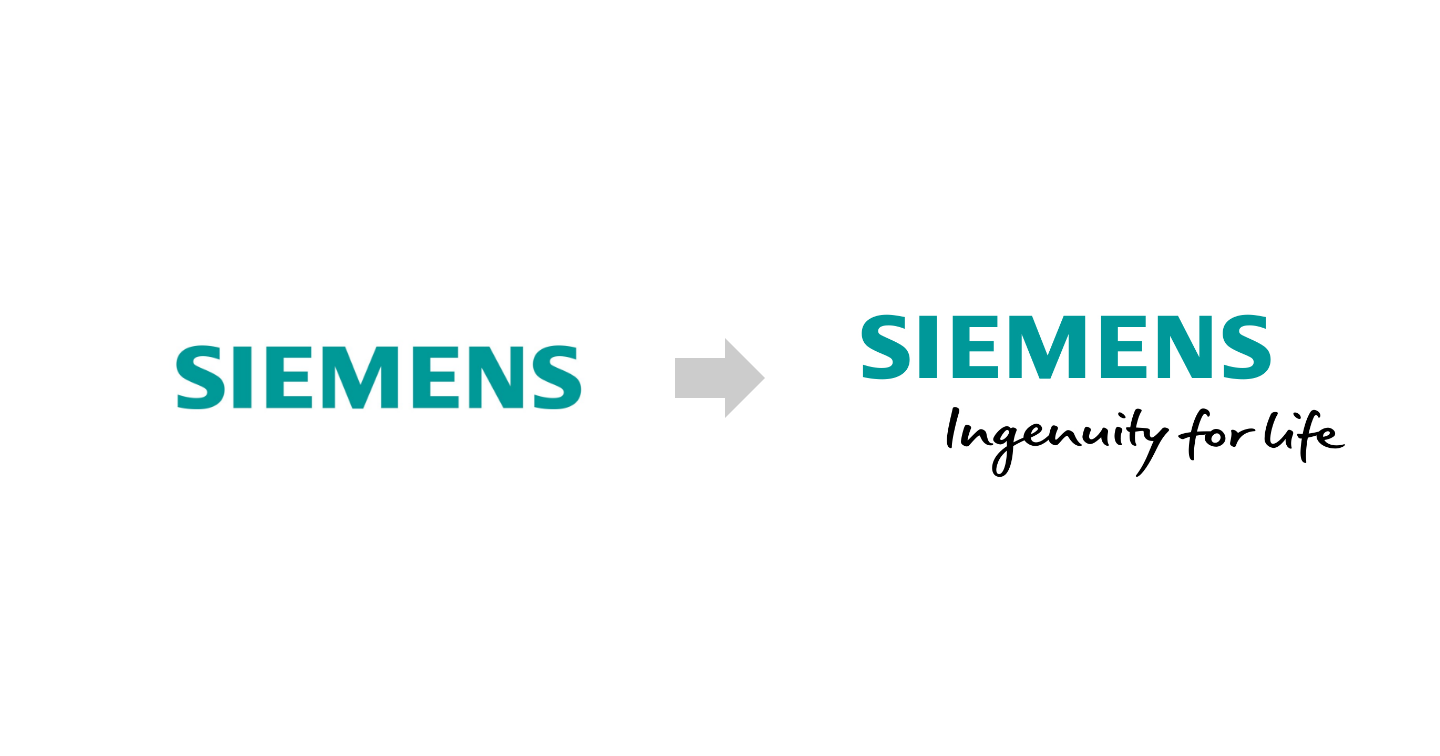

2000年代初頭、各国政府高官に対する計14億ドルの収賄というスキャンダルで、企業イメージを大きく失墜したドイツの電機メーカー、シーメンスは2007年から新しい経営体制で抜本的な経営改革に乗り出します。この時、表層的なイメージ回復ではなく、事業分析をしたうえで環境に優しいサステナビリティ系の事業に商機を見出し、全く新しい企業に生まれ変わるためのポートフォリオの再編を行いました。またこれは自社に留まらず、バリューチェーン全体でパートナー企業を巻き込んだ活動になっています。

こうした努力の甲斐もあり、大きく落ち込んだ株価は2012年頃には回復。2014年から2020年にかけて54%の二酸化炭素削減に成功。グローバルで最も信頼されているサステナビリティ格付け、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)においては、同じインダストリーグループのランキング対象である45社の中で第1位を獲得するなど、クリーンな企業イメージに変貌しています。

シーメンスは、こうした抜本的な経営改革を開始して10年の節目となる2018年、リブランディングを実施しています。

この時、ロゴに関しては、下部に「Ingenuity for life」というスクリプト体のメッセージを追記しただけで、ロゴ本体には手を加えませんでした。汚職にまみれていた90年代から使われてきたロゴでありながら、この段階で変更しなかったのは、このリブランディングにおいてロゴ自体のビジュアルを変える必然性がなかったからでしょう。

こうしたポートフォリオを再編するようなブランディングは、クリエイティブ系のブランディング会社があまり得意としない領域です。しかしながら、これも大きなビジネス成果に繋がる立派なブランディングの一つであり、今後日本でも、経営戦略目線でブランディングを語れる企業や人が増えていくことが期待されている領域といえます。

④意思決定をショートカットさせたい

価格や機能の優劣だけで選ばれる商材なら、ブランディングに無頓着でも、事業は成立するかもしれません。しかし市場が成熟すると、価格は横並びになり、機能で差を付けることが難しくなります。またBtoBの場合、実態として機能優位性があったとしても、専門性や複雑性の高さから、優位性の理解が難しいことも多いです。つまり、実態としては高品質であったとしてもそれが知覚品質に昇華されにくい、ということです。

例えば、国内外には多種多様なAWS導入支援業者が存在します。価格とサービスを変えた様々なプランを各社で用意していますが、多くの人は調べれば調べるほど、「どこを選んでいいか分からない」となるでしょう。そして、最低限の条件さえ満たしていれば、後は運営企業の信頼感や知名度などで最終決定するはずです。この段階になると、ブランドの優劣が意思決定に作用します。

営業支援システム(SFA/CRM)は、世界中に数えきれないほどの製品が存在しますが、世界シェアNo.1であるセールスフォースを導入した企業は皆、その機能を全て理解し、他社と十分に比較した上で選択したのでしょうか?

そういう企業もいるでしょうが、必ずしもそうではないはずです。セールスフォースほどのサービスであれば、競合とは比べず決め打ちで導入した企業も多いでしょう。このような現象は、ブランド力がある企業でなければ発生しません。

BtoB商材は論理購買で、論理的に意思決定されると一般的に言われています。しかし、ほとんどの商材は、論理だけで意思決定を完結させることができません。そんな時に、「妥当な判断をしていると思わせてくれる商材」を企業は選びます。ここで関係するのが人々の頭の中にあるブランドイメージです。良質なブランドイメージは、複雑な商材で比較が難しいときに意思決定を促す力があります。これもまた、ブランドイメージに影響するブランディングに投資する強い動機の一つになりえるでしょう。

⑤マーケティング施策全般の成功確率を高めたい

通常起きない出来事を原因として、想定よりも多く発生した利潤のことを超過利潤といいますが、ブランドにはこの超過利潤を生み出す力があります。

同じマーケティング&セールス施策を打ち出しても、ブランド力がある企業の方が、CPA(Cost per Acquisition:顧客獲得コスト)は下がり、CVR(Conversion Rate)、商談化率、成約率は上がり、失注率は下がります。顧客単価、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)が上がり、チャーンレート(解約率)は下がります。

強いブランドを有していると、企業や商材は「下駄を履いた状態」になり、数字で可視化できない要因も作用して指標の全てが底上げされ、指数関数的に利益が上がりやすくなります。つまり、ブランド投資をしている企業ほど、マーケティング&セールス施策の精度が高まり、成果を上げやすくなるわけです。

ちなみにブランドは、マーケティングのみならず、採用や株価といった、経営全般の指標にも好影響を与えます。株価は業績と相関しないことも多いですが、業態カテゴリーの標準的な株価に対して、どれぐら上振または下振れしているかを類似企業比準方式で見てみると、ブランド力と株価の間には強い相関があることが読み取れます。

「マーケティング施策の精度を高める」と明言できるほど、劇的な効果をブランディングがもたらすことは稀ですが、健康な体が生活の様々な面に良い影響を与えるような、そんな効果をブランディングは企業にもたらします。

⑥表面的でもいいから競合と差別化したい

これまで、世間一般ではBtoC企業の方がブランディングに積極的でしたが、成果の再現性、施策の難易度という面で見ると、BtoBのほうがブランディングの投資効果が高く取り組みやすい、という見方もできます。それには二つの理由があります。

一つは「ブランディングの概念が希薄な業界特性」です。

古くから続く製造業などに多いですが、ブランディングの概念がなく活動している企業が多い業界では、例えばロゴ、会社案内、ウェブサイトをリニューアルするだけの「表面的なブランディング」でも、リード数が増えるなどの成果を上げることがあります。これは本質的なブランディングではありませんが、現実問題として、競合があまりにもビジュアルがチープな場合、少し見た目を整えるだけで検討初期段階の選択肢に入り、その後の購買プロセスにおいても有利な立場に立てるようになることがあります。

BtoBにおいてブランディングが取り組みやすいといえるもう一つの理由は、「合理性の比重が高いこと」です。

BtoBにおいて、非論理的な情緒イメージが購買決定の最後の一押しになることは前項でお伝えした通りですが、BtoBにおける情緒イメージとは「信頼感」であり、見た目の華やかさや優雅さではありません。BtoBブランドに必要なのは機能的便益や経済合理性を想像させる知覚品質であり、これらはロジカルなメッセージングやコンテンツの積み重ねで作られていく、という側面があります。

つまり、購買の意思決定を促す要因として論理性・合理性の比重が高いBtoBでは、曖昧で再現性が低く難易度が高い情緒的なクリエイティブに頼らなくても、論理的なコンテンツやメッセージを積み重ねていくだけで強いブランドを作り上げることが、比較的容易なわけです。

ブランド力のあるBtoB企業の中には、クリエイティブが得意な広告代理店の力をほとんど借りず、自社でブランドを作り上げてきたような企業も多いですが、市場理解・商材理解・顧客理解から来る論理的なコミュニケーションの積み重ねである程度ブランドができてしまうという、BtoBならではの特性にも起因した事象と言えます。

⑦採用の難易度を下げたい

BtoB企業は、ある程度限られた業界内での認知が取れれば、あとは商材の強さで事業を拡大していくことができます。その意味では、BtoC企業ほど幅広くブランド認知を取る必要はなく、結果的に、顧客獲得のためのブランディングの必然性に駆られないことは多いです。

しかしながら、顧客獲得には苦労していなくても、採用には苦労しているBtoB企業は非常に多いです。いわゆるBtoCにおける商品購入と同じく、採用においても「名前が知られている」というのは有利に働きます。学生に人気の企業ランキングの上位はいつも誰もが知る企業が並んでいますが、これも職場としての魅力以前に、「名前が知られている」ということが強く影響した結果といえます。そしてその観点で、BtoB企業は不利です。

特に著名な企業グループにも属さず、マス向けの企業広告などの出稿もなく、企業名を認知されるようなBtoC商材も持たない中小のBtoB企業は、採用市場において非常に不利な立場にあるといえます。

このようなBtoB企業においては、ブランディングによって採用課題の一部が解決できる可能性があります。昨今は若い世代を中心に、企業や職場に「社会的な意義」を求める傾向が強まっているという調査データもあり、魅力的なパーパスやミッションの定義が、エントリー数や内定受諾率に影響を与える可能性があります。

また前述するように、BtoB企業全般でビジュアルの見せ方が上手じゃないことも多く、採用戦略で競合となる企業がビジュアルに無頓着な場合、その差別化で採用市場で有利になる可能性もあります。

⑧組織を活性化させたい

ブランディングとは本来、経営全体に対して影響を及ぼすものですが、その中でも特に社員をメインターゲットとして展開されるブランディングは、インナーブランディングあるいはインターナルブランディングと呼ばれています。

特に、価値観の不一致による生産性の欠如、離職率の高まりなど、社員のモチベーションが経営の重要なボトルネックとなっている場合、社内改革の一つとして、インナーブランディングはある一定の効果が期待できます。

また、若い世代などでは、就職する企業に「社会的な意義」を求める傾向が強いと言われています。インナーブランディングの一環でパーパスやミッション、カルチャー、社員の価値観を共有するためのクレドを策定することにより、その会社で働く意義を社員が見つけられるようになり、結果的に社員のモチベーションやチームの結束が高まることが期待できます。

ただ、他のブランディングでもそうですが、表面的なブランディングで社員の心を繋ぎとめられるかというと、そこまで甘くはありません。存在しない大義をでっち上げて立派なパーパスを捏造しても、実務との乖離があるようでは、それはブランドとして社員の心に根付くことはないでしょう。

あくまで、社員が働く上での課題を本質的に解決するというベースがあった上での、インナーブランディングであると言えます。

⑨株価に良い影響を与えたい

多くの先行研究で、ブランディングは売上や採用だけでなく、ブランド力と株主価値が正の相関を持つという結果が得られています。特に個人投資家にとって株式銘柄は極めてBtoC商材的な性質をもつものであり、ブランドの認知や好意度が強く影響すると考えられます。

そのため、IPOを目指す企業などは、上場準備に入ったタイミングでリブランディングの検討を始めることがあります。

例えば名刺管理サービスを提供するSansanは2017年にロゴを含むブランドを刷新し、その2年後の2019年に株式公開をしています。またユーザー行動を測定するKARTE等を提供するプレイドも2018年にCIを刷新し、その2年後の2020年に株式公開を果たしています。

上場準備期間が一般的には3年と言われていることから考えると、上場準備に入ると同時にアイデンティティ刷新の検討に入り、その1年後に新しいアイデンティティを発表し、その2年後に株式を上場する、という一つの流れが垣間見えます。

また、近年は世界中でESG投資の流れが加速し、大手機関投資家がサステナブルな企業に優先的に投資すると表明していることからも、社会と企業の関わりの再定義する重要性が増しています。このような株式市場の環境が、近年のパーパスブームの背景の一つになっています。

株価とブランディングという観点でいえば、ビジュアルアイデンティティの刷新自体が重要なわけではなく、その前提となる、自社の存在理由、規律、価値観、行動指針、リーダーシップなどを再定義することの方が、より重要で本質的でしょう。

また、株価とブランディングは密接な関係にあることは間違いありませんが、「ブランディングで株価が上昇する」というほどの直接的な効果を期待するのは、現実的ではありません。

あくまで、パーパスやミッションによって社員が働く目的や動機を見つけ、そのことによって良質な製品やサービスの提供が可能になり、それによってブランド力が高まり、差別化が可能になり、持続的な競争優位の保持が可能になり、収益性を高めて、キャッシュフローが増加する可能性が高まるから、企業価値も高まる、という相関に過ぎないことは、忘れないでおきたいところです。

本記事を書く上で参考にした書籍

- 『ブランド・エクイティ戦略』(デービッド・A. アーカー/1994年)

- 『戦略的ブランド・マネジメント』(ケビン・レーン・ケラー/1997年)

- 『あのブランドばかり、なぜ選んでしまうのか―購買心理のエッセンス』(アンドレアス・ブーフフォルツ、ボルフラム・ホルデマン/2002年)

- 『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント』(フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー/2008年)

- 『カテゴリー・イノベーション』(デービッド・A. アーカー/2011年)

- 『ブランド論』(デービッド・A. アーカー/2014年)

- 『確率思考の戦略論』(森岡 毅、今西 聖貴/2016年)

- 『ブランド戦略論』(田中洋/2017年)

- 『ブランディングの科学』(バイロン・シャープ/2018年)

- 『ブランディングの科学~新市場開拓編』(バイロン・シャープ/2020年)

- 『コトラーのB2Bブランド・マネジメント』(フィリップ コトラー、ヴァルデマール ファルチ/2020年)

- 『SDGs時代を勝ち抜く ESG財務戦略』(保田 隆明、田中 慎一、桑島 浩彰/2022年)

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,174,329 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,036,687 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 834,643 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 499,888 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 431,057 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 344,125 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 300,061 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 295,583 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 275,920 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 267,352 view