デザイナーがファシリテーションを学ぶために行った、たった一つのこと

ベイジのデザイナーは、一般的なウェブ制作会社のデザイナーと比べて、職務領域が広い傾向にあります。例えば情報設計(ワイヤーフレーム)や顧客へのプレゼンテーションはディレクターが行う会社も多いですが、ベイジではこれらはすべてデザイナーの職域とされています。

そのため、単にオペレーションに習熟しているだけではデザイナー職が成立せず、社内外の会議の場で、プロジェクト関係者の多様な意見を上手く調整し、建設的に議論を主導しながら、合意形成に導いていく力が求められます。これは、お話上手な人ならある程度自然にできそうに思えるかもしれませんが、一般的な会話と、議論を必要に応じて発散/収束させて、最終的に合意形成に至らせることは別物で、単にお話上手なだけでは難しいでしょう。

こうした打合せの場で求められているのは、いわゆる「ファシリテーション(facilitation)」と呼ばれる能力です。ファシリテーションとは、「人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすること」を意味する言葉であり、これを実践するのが「ファシリテーター(facilitator)」です。

ファシリテーターをする場は、「提案の場」とされることが多いですが、実際には、自分の意見を主張することだけが重要なわけではありません。同じ場にいるメンバーの議論を活発にしたり、発想力を引き出したり、拡散した意見を集約して生産的なアイデアに導いたり、最終的に参加者と合意形成したりすることも併せて求められます。そのため、役割も求められる言動も、単に話が上手い人、プレゼン上手な人とは大きく異なります。

チームや組織で協議しながら問題解決にあたるうえで、ファシリテーションは必要不可欠です。ファシリテーターという専門職能がその場にいないのであれば、誰かが代わりにその役割を担う必要があります。そしてベイジでは、情報設計やデザイン、ビジュアルに関する協議の場においては、デザイナーがその役割を担うこととされています。

しかし世の中一般では、こうしたファシリテーションのスキルが、デザイナーが身に付けるべき必須スキルとして語られることは少ないように思います。ファシリテーションに関する書籍も多数刊行されていますが、正解/不正解や上手/下手の区別が付きにくいスキルでもあることから、日常業務の中でそれをどう活かし、それぞれのデザイナーがどうやってこれを身に付け、どう高めていけばよいのか分からない、具体的な実践イメージや成功イメージが描けない、という漠然とした悩みが皆の中にありました。

そこでベイジのデザイナー全員が集まる定期ミーティングの中で、ファシリテーション力を向上させる取り組みを行いました。その結果、具体的な業務の中で何をしてどう振る舞えばいいかが明確になるなど、各人の自己効力感が高まるような一定の効果が出たので、実際に行ったことをここで皆さんにも紹介しようと思います。

目次

課題の洗い出し

まず、ベイジのデザイナーがファシリテーション力を身に付ける上で、具体的にどういう課題があるかを、皆で話し合いました。その結果、以下の2つの大きな課題があるという結論になりました。

- 他人の仕事の様子が見えず、個人の経験やスキルに依存

- できた/できてないの達成基準が曖昧

1つめの課題について。ベイジでは、1つのプロジェクトに対して、基本的にはデザイナーは1名でのアサインになります。そのため、自分以外の他のデザイナーの打合せでの振る舞いを見る機会があまりなく、それ故にファシリテーションの方法なども、個人の勘と経験に委ねられ、属人的な状態にならざるをえないという課題がありました。

ファシリテーションに課題を感じていても、日常の中で他デザイナーから学ぶ機会がないので、過去の自分と比較して自分の頭で考えるしかなく、ファシリテーションの引き出しがなかなか増えない、ということに陥りがちでした。

2つ目の課題について。そもそもベイジでは、情報設計、ビジュアルデザイン、顧客コミュニケーションなど、デザイナーが必要とされるスキルを細かく分類し、言語化されています。これをもとに1on1で目標を設定して、アクションを決めていくのが、基本的な育成の流れになっています。

例えば「顧客コミュニケーション」であれば、以下ができるようになればいいと、定義されています。(一部抜粋)

-

的確な説明と質疑応答

-

顧客の理解度を常に意識し、過度な専門用語を避け、平易な言葉で説明を行う

-

顧客からの質問に対して、結論ファーストで的確に回答し、不安を解消する

-

顧客に積極的に質問や問題提起を行い、双方向で円滑にコミュニケーションする

-

-

意思決定者のマネジメント

-

自身の意見を手短に論理的に説明し、意思決定者と建設的な議論を行う

-

自ら積極的に質問を投げかけ、意思決定者の意図を明確に把握する

- 金額や時間などの投資対効果の観点から解説し、意思決定者の意思決定を促す

-

-

場のファシリテーション

-

会議の場で、多様な意見をできるだけたくさん引き出す

- 意見がさらに出たり深まったりするように、活発な議論を促進する

-

多様な意見を集約し、チームを有用なアイデアに導く

-

こうした定義はあるものの、「どこまでできたらディスカッションとして正解?」「ファシリテーションができたといえる?」という目指すべき具体的な基準を想像することが難しく、自分の現在地がどこで、理想とどのくらい乖離があって、何を改善したら次に進むのか見えない、という課題がありました。

先輩デザイナーの提案を視聴

この2つの課題にフォーカスし、これらを解消するために、定期的に行っているデザイナーミーティングの場で、もっともファシリテーションが上手とされる、先輩デザイナー塚元さんの提案の録画を全員で視聴する勉強会を行いました。

ベイジはほとんどの社員がフルリモートであり、顧客とのミーティングも多くがオンラインで、ほとんどが録画されています。オフラインだと全員で一か所に集まる必要があるし、あとから振り返ることも難しいことを考えると、こうした情報共有が気軽にできるのはオンラインのメリットの一つだな、と思いました。

またこの時は、ただ録画を流して受動的に視聴するだけでは身に付きにくいと考え、重要なポイントは一時停止して本人による解説を入れたり、視聴者側が気になった部分はその場でインタラクティブに質問できるように、場を設計しました。

その結果、即効性のあるナレッジの発見があったことはもちろん、どういうコミュニケーションを取ると、専門家として顧客に信頼されるのかの、具体化なイメージを描くことができるようになりました。自分のスタイルと先輩デザイナーのスタイルと比較することで、自分に足りない点や、スキルアップに必要なポイントを明確に認識し、より具体的な目標を設定できるようにもなりました。こうして成功の状態が具体化されたことで、スキルアップのためのモチベーションが上がったことも、ポジティブな影響の一つです。

本記事タイトルの「たった一つのこと」というのは、まさにこの「先輩デザイナーの録画をみんなで見る」というたったそれだけなのですが、このたった一つだけでも、とても大きな成果と影響があったように思います。

本人たちがイメージが掴めてないスキルを育成するとなると、定義の分解や成功基準の定量化などに行きがちで、それはそれで大事なことも多いですが、根本的な課題が「具体的なイメージができない」の場合は、できてる人の一挙手一投足を見せてあげるだけでも、かなり効果があるように思います。

YouTubeの実況動画などが人気なども、「その方が分かりやすい」「イメージしやすい」ということと関係しているのでしょう。

上手にファシリテーションするコツ

このファシリテーション勉強会の中で私が学んだ「上手にファシリテーションするコツ」も、ここでいくつかご紹介しておきましょう。

コツ1:前提の丁寧な目線合わせ

ベイジでは戦略フェーズで顧客にヒアリングして情報を整理したり、仮説を立てた上でサイトの設計を行っています。しかし、戦略フェーズは1~2か月あり、打合せも複数回あるため、顧客も含めて、関係者全員が全てのミーティングに参加できないことが多いです。

そのため、戦略フェーズに参加している顧客担当者とそうでない顧客関係者との間で認識が異なっていることが多く、それにより顧客側で意見が収束しにくかったり、そもそも議論のポイントが理解できておらず、的がズレた議論に時間を使ったり、初歩的な確認で時間を費やしてしまう、という課題がありました。

それに対して塚元さんは、会議の冒頭でまず、それまでの内容をサマリーして丁寧に説明する場を設けていました。加えて、議論の前提、このディスカッションで到達したいゴールなども整理して説明していました。こうした「そもそも」の目線が合っているからこそ、参加者全員が共通の認識を持ち、スムーズな議論を促せるのだなと痛感しました。

コツ2:日常業務視点の投げかけ

例えば顧客に、「エンドユーザーはどう感じますか?」といきなり聞いても、明瞭な回答が得られないことも多いです。デザイナーでもウェブサイトの担当者でもない顧客の場合、そもそも「エンドユーザー」という視点で日常的に考えていないことに起因します。そうした方を巻き込んで議論をする時は、デザイナーから顧客の視点に歩み寄る必要があります。

塚元さんのファシリテーションを見ていると、「普段取引しているクライアントさんはどうですか?」「商談の時はどういうふうに話されますか?」「その時のクライアントさんの反応はどうですか?」といったように、相手の方が普段の業務を思い浮かべればすぐに答えられるような視点から質問を投げかけ、意見を出やすくしているのが印象的でした。

状況にもよるでしょうが、議論テーマがある程度絞り込まれているときは、「どうですか?」「違和感ないですか?」とふわっとしたオープンクエスチョンを投げかけるのではなく、誰に/何を/いつ/どこで、といった条件を絞り込んだ質問を投げ込んだ方が、議論が進展する傾向も感じました。

この時も基本となるのは、顧客の日常業務視点ですが、テンプレート発想で考えるのではなく、その場の状況が議論のステータスによって、臨機応援に質問の粒度や視点を変えていくところも、塚元さんから見習いたいと思いました。

コツ3:理想と現実の落とし所を探る

議論を進めながら、「理想的にはどうあるべきか?」の話を振る一方で、「現実的にはどうなるのか?」という、逆サイドにある実現可能性の視点に振るなど、理想と現実の視点を行き来させるような話の振り方も印象的でした。

例えば、「そんな情報がウェブサイトの掲載できるかな?」と思うような一見突拍子もないアイデアが出てきたときは、すかさずにそれをキャッチし、それを実現可能にするための落とし所の議論に誘導していました。

これも、提案という形で意見を押し付けるのではなく、どうしたら実現できそうか、実現できない場合の代替案は何か、といった考えを促したり、一緒に考えたりすることしていました。自分が顧客だったら、「相談しやすく信頼できるデザイナーだな」と間違いなく思ったはずです。

コツ4:目的志向で、経緯には囚われない

デザイナーという職種は、自分の手で時間をかけてモノづくりをするからこそ、一度作ったものやこれまでの経緯を大きく変えたり壊したりすることへの抵抗感があるように思います。

しかし、塚元さんは議論の最中に出てきた新しいアイデアを踏まえ、今まで議論してきたウェブサイトの基本構成を壊してしまうような、大胆なアイデアの投げかけをその場で行なっていました。その判断ができたのは、議論の大きな目的をブラさず持ち続けていたからでしょう。顧客が本当に求めていること(目的)は、顧客のビジネスが成功することです。その大きな目的の前では、これまでの経緯や議論で出てきたアイデアなどは、所詮手段にしか過ぎません。

もしも新しく生まれたアイデアの方が目的を上手に達成しそうだったら、これまでのアイデアをさっさと捨てて、新しいアイデアの議論をした方が良いに決まっています。必要なら前工程に立ち戻り、ウェブサイトの構成など、そもそもの話から意見交換した方が良い。

目的をブラさず、一方でアイデアに対しては柔軟に破壊や軌道修正をするなど、何が一番大事かを忘れずにファシリテーションするのが重要だと改めて気付かされた。

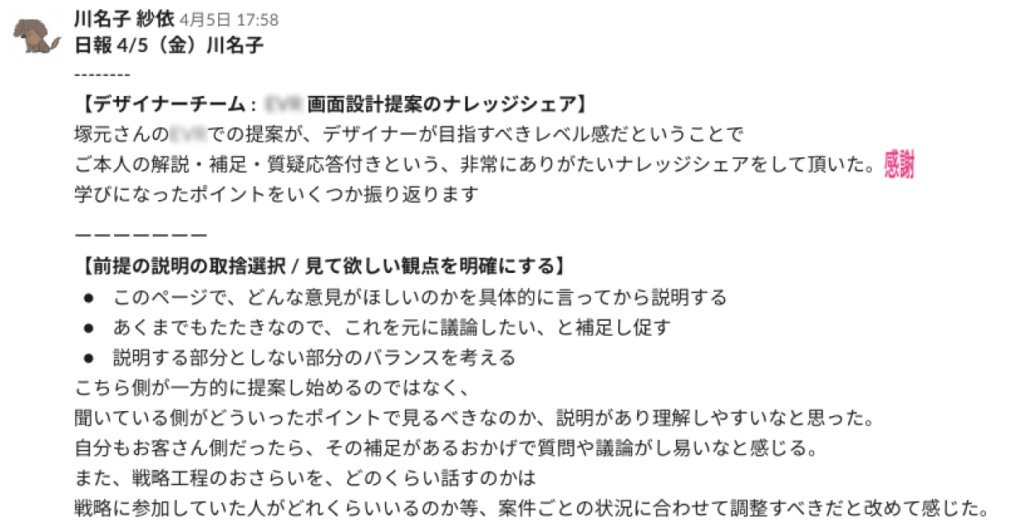

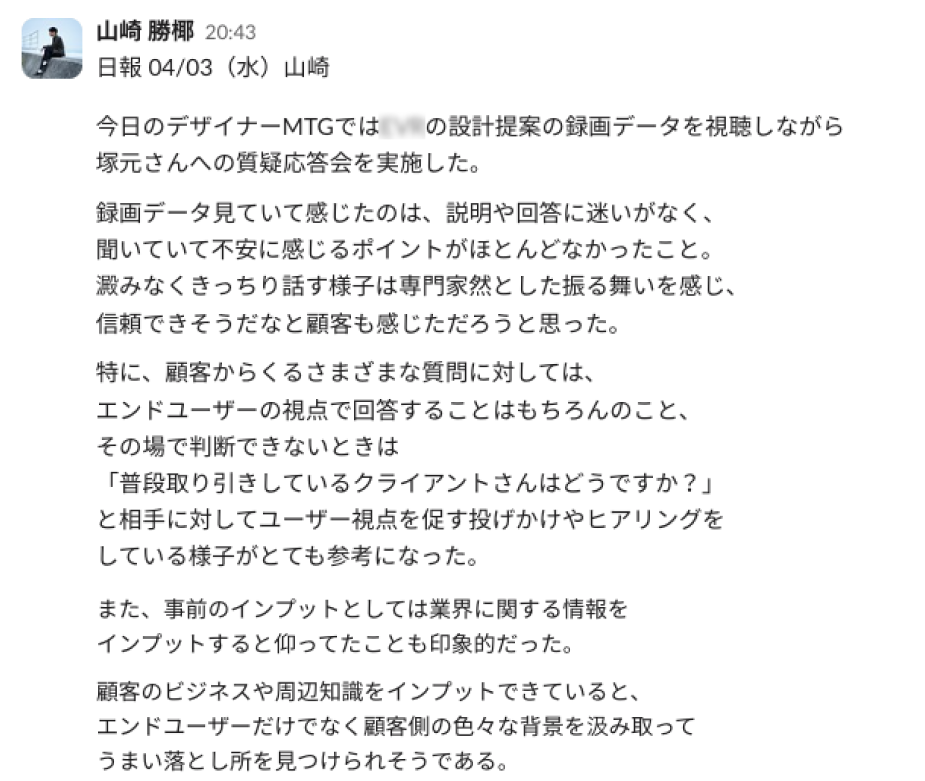

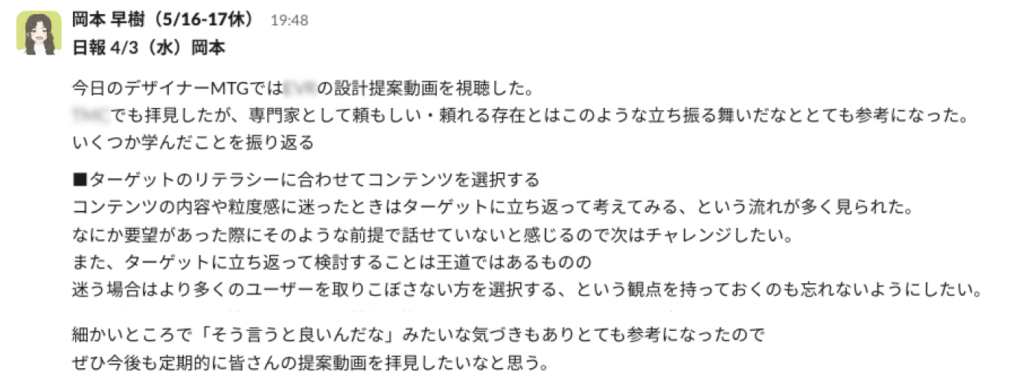

参加メンバーからの感想

参加メンバーからも、その日の日報でこんな感想が上がってきています。(※一部抜粋)

このように、単に動画を視聴して議論しただけですが、デザインチームのファシリテーションスキルの底上げを目指すのに、とてもいい施策だったように思います。

今後については、自信を持って「ファシリ上手になりました!」「提案うまくいきました!」とは中々言いにくいので、今回のように打合せの動画を皆で共有し、この場面だとどんな受け答えだとより良くなるか、といった視点でディスカッションしてみると、みんなが考え、チーム内でナレッジが溜まっていくはずです。ぜひ近いうちに、第2回の開催をしていきたいと思います。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,165,628 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,031,526 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 828,771 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 495,411 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 426,577 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 340,053 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 296,601 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 292,080 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 272,629 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 263,625 view