マネージャーはどう育てればいいのか?~マネージャー補完計画

マネージャーの育成について、頭を抱えることはありませんか?

私自身は、在籍していた会社でマネージャーに昇格したことも、転職でマネージャーとして採用されることも、どちらも経験しています。

マネージャーに昇格した時は、増大する責任と長時間の拘束に、正直なところ戸惑いを隠せませんでした。

朝の通勤中には、「今日は何も起こらないでほしい」と心で祈っていました。そんな中でメンバーから「退職を考えている」との相談があり、改めて自分のマネジメントに疑問を感じました。

マネージャーとして転職したときは、自ら応募したために抵抗感自体は少なかったです。しかし、新しい会社の組織文化に馴染むのには時間がかかりました。私がどれほど組織にフィットできるか不安という声も、後から聞きました。

私自身が苦労してきたからこそ、マネージャー育成の難しさは肌感覚で強く実感しています。

私が今在籍しているベイジは50人を超え始め、組織のハブとなるマネージャーの育成・輩出が、経営戦略を実行するための最重要課題となっています。私がマネージャーとして経験したノウハウを整理することは、そんなベイジの役に立つのではと思い、この記事をまとめてみました。

以下では、現場で感じた課題をもとに、マネージャーの本来の役割と、育成に必要なスキル、具体的なアプローチを整理しています。

マネージャーの育成・輩出に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

目次

マネージャーとは

近年、マネージャーの役割は会社や組織によって異なりますが、業務の進め方を整える「ワークマネジメント」と、チームの成長をサポートする「ピープルマネジメント」の、性質の異なる二つの役割に大別されます。すなわちマネージャーは、ビジネス成果を追求しながら、チームビルディングやコミュニケーションも実現できることが求められるのです。

こうしたマネージャーの役割は、「PM理論」でも説明できます。1960年代、社会心理学者の三隅二不二氏が提唱したこの理論では、マネージャーの役割を以下の2つの機能に分けています。

P機能(Performance function)とは、目標達成や課題解決に必要なマネージャーの要素です。たとえば、目標設定、計画立案、タスク管理、進捗のモニタリングといった行動が該当します。

一方、M機能(Maintenance function)はチームビルディングのためのマネージャーの要素です。メンバー間のコミュニケーション促進、心理的安全性の確保、信頼関係の構築など組織内の良好な人間関係を維持するための行動を指します。

前述のワークマネジメントがこのP機能に対応し、ピープルマネジメントはM機能に対応しています。このPM理論では、業務遂行(P機能)とチーム維持(M機能)のバランスでマネージャーを4タイプに分けています。

- PM型:成果を上げながらチームの結束を維持できる、最も理想的なマネージャーシップ

- Pm型:短期的な成果は期待できる一方、メンバーとの関係や長期的視点が弱く、組織運営に課題がある

- pM型:チームをまとめる力は高いが、ゴールに向けた計画や行動が弱く、業績面で伸び悩む場合が多い

- pm型:P機能・M機能ともに低く、マネージャーとしての影響力が不十分

理想は、ワークマネジメントとピープルマネジメントの両方をバランスよく発揮できる、すなわちP機能とM機能の両方をバランスよく発揮できるPM型です。しかし、何の訓練も経験もなく、それを実現できるのはごく僅かでしょう。

実際、私もマネージャー就任当初は数字を追うことに偏りがちで、一時は「Pm型」に陥ってしまいました。結果は出たものの、メンバーとの信頼関係が希薄で、チーム一丸にはなれなかった経験があります。

このように、「結果を出す力」と「チームをまとめる力」を両立させるのは、そもそも至難の業です。そのうえ、組織の文化や成長段階に合わせて、柔軟に対応する必要があるため、マネージャーの役割は非常に高度で難解と言えるでしょう。実は「マネジメントが得意です」というマネージャーに出会ったことがないのですが、マネジメントの難しさを知っている人ほど、「マネジメントができるなんて簡単に言えない」と思うからなのでしょう。

なぜマネージャーが必要なのか?

近年は、自律した優秀なプレイヤーだけで構成されたギルド型組織のようなものも存在します。また、ティール組織のようなものでは、セルフマネジメントを前提とし、マネージャーを必ずしも必要としていません。このことから、「優秀なメンバーが揃っていればマネージャーがいなくても組織が成り立つのでは?」と考える経営者やマネージャーもいるでしょう。しかし、組織が大きくなればなるほど、マネージャー不在の組織編成は難しくなっていきます。

なぜなら、チームや組織の全体最適を図る責任者がいないことで、組織の成長が阻害されやすくなるためです。また、一般的にはどこかでジュニア層や未経験者も採用していかないと組織を拡大させることが難しくなりますが、経験やスキルが十分でない人材を抱える組織では、マネジメントが不可欠です。

また、たとえ各メンバーは自走できるチームであったとしても、意見の衝突や譲り合いが生じ、指示が適切に行き渡らず、現場が混乱するようなケースも珍しくありません。さらには、各メンバーが目の前のタスクに追われた結果、チームの全体像を見失い、チームが失速することもよく起こります。私自身、そのような状況を何度も目にしてきました。

経営陣が「3年で売上を5倍にしよう」という大きなビジョンを掲げても、マネージャー不在の組織では、現場が自分の役割を果たすことしか考えず、日常業務に追われていれば、実現は遠のきます。

しかしマネージャーがいれば、経営陣のビジョンを分かりやすく翻訳し、現場で実行可能な具体的なアクションプランに変換することで、目標達成に近づいていきます。マネージャーは、経営側と現場の両方からのフィードバックを受け入れ、不安を解消するための架け橋にもなります。また、各メンバーの強み、キャリアビジョン、考え方の違いを把握し、最適な配置と連携を図る役割も担います。会議やフィードバックの中で、ロールモデルとしての姿勢を示すことで、メンバーが組織のビジョンを自分ごととして捉えやすくもなります。このような存在がいるからこそ、経営陣は思い切って経営のアクセルを踏めるようになります。

ベイジでも、職能別の縦割り組織からチームベースの構造へ再編する中で、マネージャーの重要性・必要性を痛感しています。多様な情報やタスクが飛び交う環境で、全体をコントロールできる「つなぎ役」が、会社には必要です。

次世代マネージャーの育成は、どんな企業でも長期的な経営課題となっているはずです。 メンバーが果敢に挑戦し、失敗から学べる環境を整えるなど、企業や組織を成長させるためには、優秀なマネージャーを継続的に輩出していく必要があるからです。

マネージャーの人事

マネージャーが適切に配置されなければ、メンバーの力が十分に発揮されません。本来、経営者は将来の戦略や大きな意思決定に集中すべきですが、マネージャーが不足したり、配置に失敗すると、経営層が現場のトラブルシューティングや進捗管理に追われる状況に陥ります。

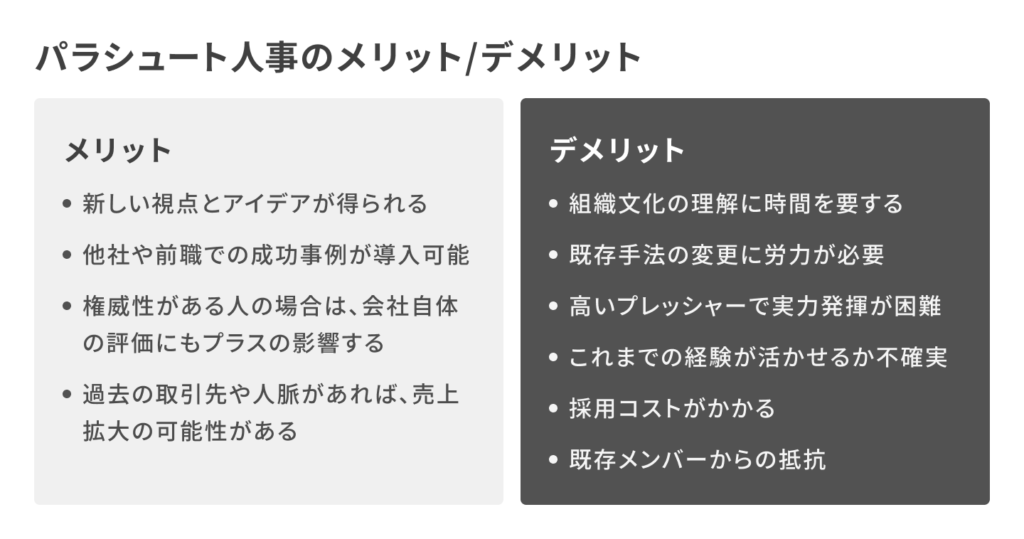

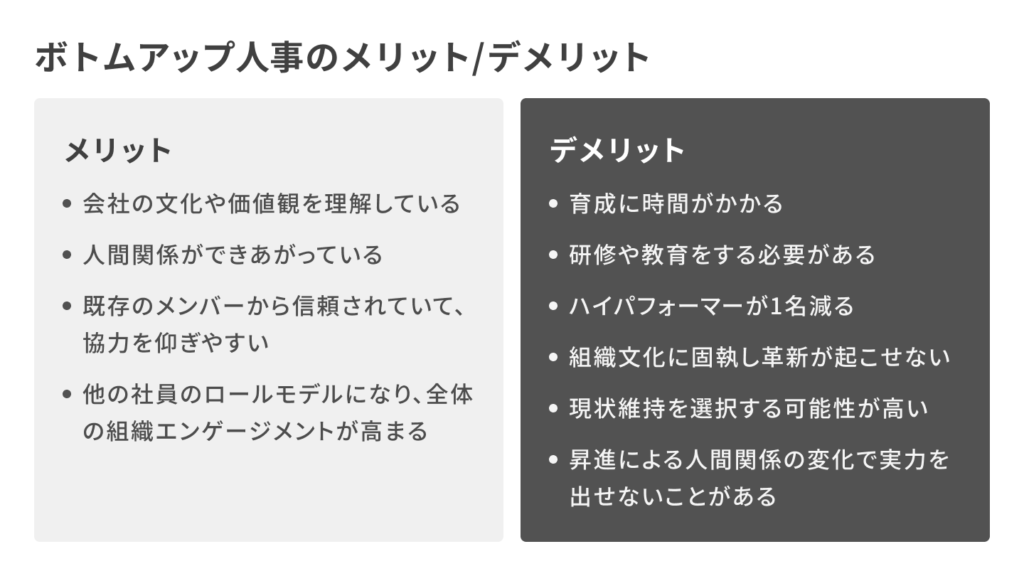

マネージャーの人事には、マネージャー経験者を中途採用する「パラシュート人事」と、社内から昇格させる「ボトムアップ人事」の大きく二つがあります。

市場環境や組織の状況が急変するなど、マネージャーが必要だが育てる時間がない場合、マネージャー経験者を採用します。大抵はマネージャーよりも上位の経営層がこれを決定し、現場に落としていくため、「パラシュート人事」と呼ばれたりします。パラシュート人事には、マネジメント上の課題をスピーディーに解決・緩和し、新しい視点や空気を組織にもたらして閉塞感を打破する、といった期待があります。

しかし、いかに経験豊富な人であれ、新しい人が既存の文化や慣習を理解するには時間がかかるものです。また、いきなり上司になるため、信頼関係構築やコミュニケーションに摩擦が生じるリスクもあります。その会社の文化や経緯を無視した斬新なやり方によって、現場との衝突が生じることも少なくありません。

このように一筋縄では行かない現場と、経営層の高い期待から、マネージャーがプレッシャーに押しつぶされるリスクが常にあります。そのため、経営陣が関与し、早期に馴染めるように手厚くサポートすることが欠かせません。

社内で実績を積んだ人材を昇格させる「ボトムアップ人事」には、既存の文化への理解や現場との連携がスムーズというメリットがあります。社内から「頑張れば昇進できる」という具体的なモデルが見えることで、組織全体のモチベーション向上にも寄与します。ただし、内部育成には時間がかかるという点が最大の弱点です。

さらに古くからの慣習に染まっているため、大きな変革には不向きです。また、ボトムアップだから人間関係にリスクがないわけでもなく、昇格した途端に従来の仲間との関係が変化し、忖度や遠慮が生じるリスクもあります。こうした問題を回避するためには、昇格前からマネジメントスキルや視野を広げる教育を行い、昇進後も研修やメンター制度でフォローアップすることが必要です。

なぜマネージャーを育てることは難しいのか?

マネージャー育成は、単に業務のやり方を教えるだけでは不十分です。

まず、プレイヤーとして成果を上げるスキルと、組織全体を調整するスキルは全く異なります。個人の成績に専念していた人が、急に他者の成長に責任を持つマネージャーになるには、再学習(アンラーニング)が必要です。

私が以前出会ったある営業部門のマネージャーは、プレイヤーとしてはトップクラスの成果を出していました。しかし、メンバーの指導方法や再現性のある成果の出し方が分からず、思うような結果が得られなくなったと嘆いていました。

さらに、マネージャーは目に見えにくい調整業務や信頼構築を担います。社内外のステークホルダーとの関係構築や、メンバーが働きやすい環境づくり、そしてコミュニケーション力や対人スキルは、チームの雰囲気や結束力に大きな影響を与えます。どんなに優れた専門知識や理論、ノウハウがあっても、人間関係でつまずけば、マネジメントはうまくいきません。

また、企業や組織ごとに異なる風土に合わせることを考えると、画一的なマネージャー育成では不十分です。例えば、トップダウン型の企業では明確な指示ができるマネージャーを育てる必要があり、フラットな組織では対話を重視するマネージャーを育てる必要があるでしょう。

このように、マネージャーの育成には、不確実で不定形な要素が複雑に絡み合うために、再現性をもって確実にこうすればいい、と言い切れるものは存在しません。

一方で、マネジメントとは技術であり、知っているだけでできることも多い、という意見を耳にする機会も増えてきました。確実でなくとも、各種の心理学や組織学、リーダーシップ理論など、人や組織に共通する基本メカニズムを知っていれば失敗確率が下げられる側面もあります。「難しいから学んでも無駄」ではなく、難しいからこそ、謙虚に勉強し、少しでも失敗しないように努力するというのが、マネージャーに求められる基本姿勢です。

実はベイジでは、30人を超え始める段階から、識学、モチベーションクラウド、Momenter(坂井風太さん)など、外部のスペシャリストによるマネジメントのプログラムを取り入れてきました。2025年も、トータルで1000万円を超える金額をマネジメント研修に投資する意思決定をしています。30人~50人の組織としてはマネジメントにかなり積極的に投資していると感じますが、それもマネジメントには、「知っていればできることが多い」「それなら専門家に聞いた方が早い」という考えがあり、マネジメントを強化することが競争優位につながると捉えているためです。

マネージャーの4つのタイプ

マネジメントは個別性が高く難しいとはいえ、パターン分けをしなければ、何をどう捉えていいか分からなくなります。実際、大まかなパターンのようなものはあり、分類することで焦点が絞れた育成や対応が可能にもなります。

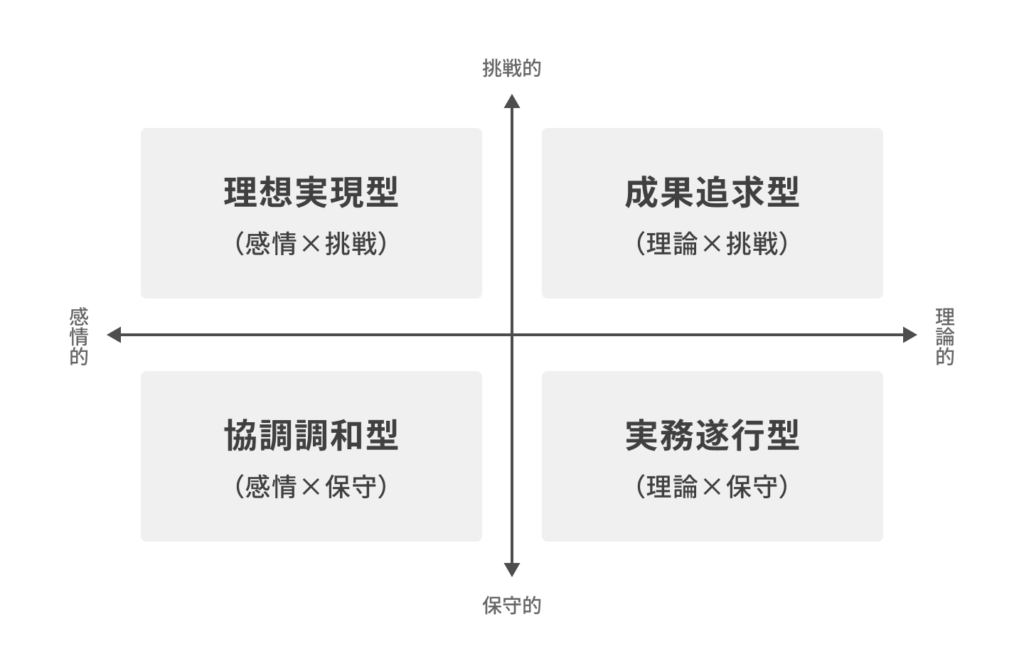

ここでは私の経験をもとに、マネージャーを「感情」「挑戦」「理論」「保守」に分類する4象限で考えてみます。この分類法は、PM理論の基本概念を参考にしながら、各マネージャーがタイプによって現場でどのように振る舞うべきか、そして会社側としてはどのようなサポートが必要になるか、より具体的に考えられるようになることを意図しています。

以下、それぞれのタイプの簡単な説明です。

理想実現型(感情×挑戦)

感情面の熱量と挑戦心が高く、情熱的にビジョンを掲げ、周囲を鼓舞するタイプのマネージャーです。新規事業開発や事業の急拡大フェーズなど、ビジョンや目標を明確にして強いリーダーシップを発揮し、チーム一丸で前に進む勢いが求められる場面に適しています。起業家に近いマインドを持ったマネージャーとも言えます。大きな変化に向けてチームを鼓舞するのは得意ですが、数字管理や業務の具体的な指示など、現実最適化するための細かな取り組みの意識が疎かになりがちです。そのため、理想実現型マネージャーが率いるチームでは、実務面をしっかり支えるメンバーの配置がカギとなります。

成果追求型(理論×挑戦)

論理的な思考とデータを重視し、戦略の実行やワークマネジメントに優れているマネージャーです。数字や目標達成に強い意識を持つ反面、ドライで合理的な意思決定が行き過ぎて、メンバーの気持ちや人間関係のケアが疎かになりやすい傾向があります。そのため、成果追求型マネージャーが率いるチームでは、コミュニケーションに長けたサポート役を加えたり、1on1の頻度を高めてメンバーの声に耳を傾けられるようにするなど、チーム内の会話量が減りすぎないように注意する必要があります。

協調調和型(感情×保守)

メンバーの気持ちやチーム全体の雰囲気を大切にし、衝突が起こりそうな場面でも穏やかにまとめるのが得意なマネージャーです。メンバーに尽くすサーバントリーダーの性質が強いマネージャーともいえます。現場の意見を重視する一方で、本来やるべき大胆な変化や革新にはやや消極的で、現場の意見に引っ張られて本質的な問題解決が進まないこともあります。また、現場の顔色を意識するあまり、経営層からはリーダーシップに欠けると判断される可能性もあります。協調調和型マネージャーが率いるチームでは、建設的な対案を出すメンバーを傍に置き、バランスの取れた意思決定ができるように編成する必要があります。

実務遂行型(理論×保守)

プロセス管理や品質保証を得意とし、着実な成果を積み上げる力があるマネージャーです。事業としては運用フェーズに入り、ルールの遵守や事業の安定性、品質の精度を磨いていくチーム運営に向いています。マネージャーの中でも比較的プレイヤーに近い姿勢を持ったタイプとも言えます。当然ながら、大胆な改革やリスクを伴うチャレンジには消極的であまり得意ではありません。実務遂行型マネージャーが率いるチームでは、急成長やイノベーションが必要なミッションを与えるのは避ける、変化を好むサポート役と組み合わせるなどの対策が必要です。

いずれのタイプも、どんな状況でも完璧に対応できるマネージャーではなく、強みと弱みが表裏一体になっています。経営層は、マネージャーの特徴を適切に把握し、適材適所で配置を考える必要があります。また、ある程度以上の規模の会社では、常にマネージャーが不足している状態になります。マネージャーと相性のいい状況に必ず配置できるというわけでもないため、状況を見た経営側のサポートや適切な介入も不可欠です。

マネージャーに必要なスキル

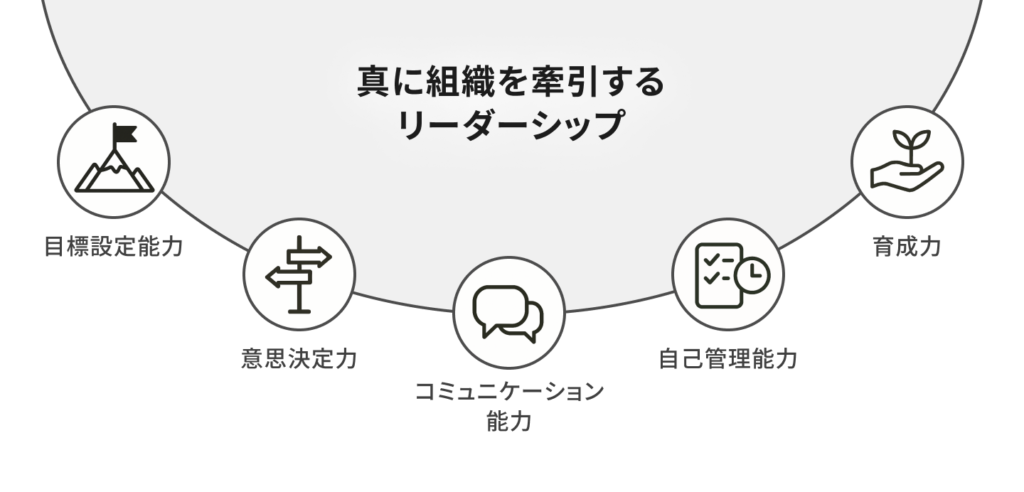

前章で紹介したいずれのタイプのマネージャーであっても、共通して備えておいてほしいマネージャーとしての基礎スキルというものがあります。

もちろん、組織の特性や状況によってそれは変わりますが、ここではあくまで私の経験則という観点で、マネージャーの必要なスキルを以下のように5つに分類してみました。

これらのスキルは単独ではなく、互いに補完し合うことで、真に組織を牽引するマネージャーのリーダーシップを形成します。

まずは「目標設定能力」です。これはチームが具体的にどこを目指し、いつまでに何を達成するかを明確に示す力であり、これはPM理論でもP機能の根幹をなすものです。

次に、急なトラブルや変化に迅速かつ責任ある判断を下す「意思決定力」も、組織の前進を支えるワークマネジメントの重要な要素です。

一方、M機能の重要な要素である「コミュニケーション能力」は、上司、メンバー、他部署、さらには社外との連携を円滑に行い、誤解や衝突を未然に防ぎ、チーム内の信頼関係や士気を高めるためにも欠かせません。

「育成力」、すなわちメンバーの強みを引き出し、次世代のリーダーを育てるコーチングスキルは、チーム全体の持続的な成長を促すための重要な側面です。

最後に、私が最も重要視しているのが「自己管理能力」です。時間管理やストレスコントロール、メンタルヘルスへの配慮といった側面を通じ、ワークマネジメントとピープルマネジメントの両機能をしっかり支える共通の基盤となります。

私自身、昇格してすぐはタスクの優先順位に迷い、冷静さを欠いた自分をメンバーに見せてしまった経験があります。その時、冷静さを失わずにいることの大切さを痛感しました。そのときにマネージャーは常に冷静で、落ち着いた姿勢を保ち、メンバーに安心感を与える存在であることが理想だと感じました。

スキル獲得の具体的アプローチ

こうした基本スキルを身につけるには、単に座学で学ぶだけでなく、マネージャー自身が現場で実践し、失敗や試行錯誤を重ねて身につけるしかありません。私が取り組んできた中では、細かい目標を設定し、達成と振り返りを繰り返すプロセス、あるいはトラブル対応のケーススタディなどが非常に効果的でした。

また、育成側ができることとして、マネージャーのコミュニケーション力を伸ばすためには、1on1やロールプレイを通じ、マネージャー自身に「自分の話し方」を客観的に振り返る機会を提供することが効果的です。コーチングスキルを高めるには、外部のプロを招いた研修やメンター制度を活用し、他の優れたマネージャーの手法を参考にするよう指導するのもひとつの方法です。

さらに、ストレス管理や時間管理については、忙しい時ほど実践を促し、試行錯誤を重ねながら各自で最適な方法を確立するようサポートすることも重要です。

ここでは、私が実際の現場で感じた悩みや、試行錯誤の中で見出したヒントをもとに、各スキルの育成方法と、育成プロセスでチェックすべきポイントを示します。

スキル課題別の育成方法

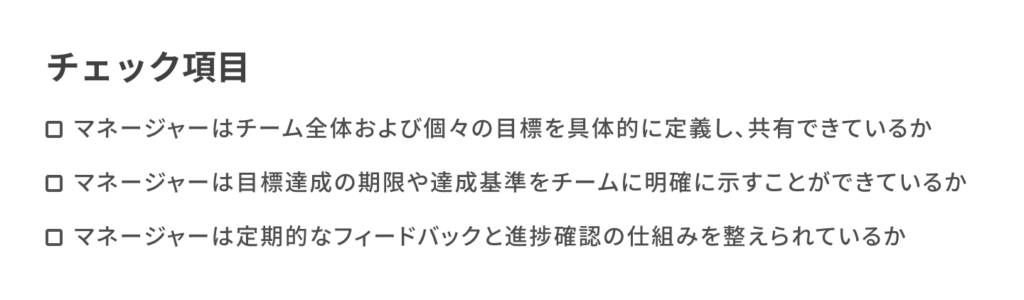

目標設定能力の育成

目標設定はチームの未来を描く羅針盤です。まずマネージャーに現実的な「スマートゴール」を設定させ、達成するプロセスを経験させることが大切です。その上で、やや挑戦的なストレッチゴールを設定し、定期的なフィードバックを通じてマネージャーの進捗を確認・支援してください。これにより、マネージャー自身が成功体験を積みながら、自己成長を実感できる環境を整えます。

意思決定力の育成

市場環境は常に変化しており、迅速な判断が求められる状況は多く存在します。マネージャーが実践的な判断力を養うことができるように、ケーススタディやシミュレーションを活用した研修の場を設け、グループディスカッションを行う機会を提供しましょう。実務では、各マネージャーが下した決断を振り返り、その判断の妥当性を自己評価させることで、次に活かせる学びを引き出すことが重要です。

コミュニケーション能力の育成

メンバーや上司、他部署との円滑な情報共有は、組織を動かす潤滑油です。そのため、マネージャーに対してロールプレイや会議進行の練習を取り入れるとともに、定期的な1on1ミーティングの導入を勧めましょう。これにより、マネージャーが効果的なコミュニケーション手法を身につけ、誤解や衝突を未然に防ぐ環境作りを促進できます。

育成力(コーチングスキル)の育成

マネージャーが後進を育てるためには、部下の強みを引き出すコーチングが重要です。マネージャーが部下に対して効果的なフィードバックやアドバイスを行うことができるよう外部のプロフェッショナルを招いた研修や、ベテランマネージャーによるメンター制度を提供しましょう。こうした取り組みは、組織全体の未来を形成する上で大きな役割を果たします。

の育成-1024x337.png)

自己管理能力の育成

マネージャーは自らの時間管理、タスクの優先順位付け、ストレスマネジメントの方法をメンバーに伝えるスキルも必要です。マネージャーが自分自身で最適な方法を見つけられるよう支援し、模範となる行動を示すことができるように具体的なタスク管理手法を提案したり、モチベーションをセルフマネジメントできているか確認しましょう。

タイプ別の育成方法

さらに、マネージャーのタイプごとに育成のアプローチを細かく変えるのも効果的です。以下では、4タイプそれぞれの育成方法と各育成施策が計画通りに進んでいるか、また実際に効果を上げているかを体系的に評価し、必要に応じて改善策を講じるためのチェック項目を記載します。

理想実現型(感情×挑戦)

情熱をもってビジョンを掲げるこのタイプは、実務面の補完が必要です。たとえばマネージャーが大きな夢を描く、具体的な数値管理やプロセス遂行が苦手な場合があります。このとき、実務遂行力を補う研修やデータ分析の強化を実施するのがいいと考えます。実際、ベイジの理想実現型のマネージャーには、現場での細かい業務を担当するメンバーを中核に据えることで、彼らの情熱がより生かされる環境を整備しています。

-1024x300.png)

成果追求型(理論×挑戦)

論理的な思考と厳格な目標追求力を持つこのタイプは、対人関係のケアが課題となる傾向があります。過去に私が見た成果追求型マネージャーは、数字に厳しい反面、メンバーとのコミュニケーションがうまくいかず、チーム内で摩擦が生じたケースがありました。このとき、コミュニケーションに長けた他チームのマネージャーとの定期的な1on1を実施しました。このように対人スキルの向上を図り、冷静な論理性と柔軟な対話力の両立を目指します。

-1024x300.png)

実務遂行型(理論×保守)

プロセス管理や効率性に優れている一方で、ビジョン構築や大胆な改革に対しては不安が残る傾向があります。このタイプには、マネージャーシップ研修やビジョン構築トレーニングを取り入れるとともに、日常のルーチンの中で小さな挑戦を経験させることで、徐々に変化への意識を育てる方法が有効です。

-1024x300.png)

協調調和型(感情×保守)

チームの和を大切にし、衝突を穏やかにまとめる力がありますが、チャレンジや革新に対しては消極的な面があります。建設的な意見交換の場や変化体験の研修を実施し、メンバーからのフィードバックを積極的に取り入れる仕組みを作ることで、現場の改善提案を促し、組織全体の変革意識を引き出します。

-1024x300.png)

このように、マネージャーを育てる過程は単なるスキルトレーニングだけでは語り尽くせず、個人の特性や組織文化、チームのフェーズによってアプローチを変化させる必要があります。だからこそ大変ですが、うまく噛み合ったときのチームの成長スピードは驚くほど早まると実感しています。

最終的には、一人ひとりのマネージャーが自分の強みを活かしながらも、弱みを補える体制を整えることが必要です。また、マネージャーが現場で学びを積み重ねられる環境を作ることも重要です。これらの取り組みは、組織全体の未来に大きく貢献すると考えられます。

さいごに

マネージャー育成は難しい課題ですが、まずは基本スキルの習得、そこからの応用を実務で経験し、柔軟な対応を学ぶ、という育成の流れは変わりません。完璧なマネージャー像を作らず、長所・弱点を把握し、実務での具体的なフィードバックを活用しながらの育成することが重要です。また、チームの編成を工夫することも重要で、マネジメント業務をすべてマネージャーに押し付けず、チーム内での役割分担や権限移譲を工夫し、チーム全体で動くことが必要です。チーム編成のバランスさえ取れれば、マネージャーがどんなタイプであったとしても、チーム目標は必ず達成されます。

マネージャーの上司にあたる経営層も、自身もまた会社全体のマネジメントを担う立場であるからこそ、実体験や失敗談を共有し、マネージャーとの対話を重ねていくことで、より良い方向へ導いていけるはずです。そうすれば、マネージャーが自分の強みを最大限に発揮できる環境を整え、次世代のマネージャー育成に力を注ぐことができるようになるでしょう。

マネジメントもマネージャー育成も、正解も完成もない仕事ですが、ここに書いたような整理を頭の中に置きつつ、一方で固定観念には囚われないようにして、ベイジにおいて優秀なマネージャーを輩出する基盤を作っていきたいと思います。

さいごに、謝罪です。私はこれまでエバンゲリオンを一度も観たことがありません。大変申し訳ありません。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,174,282 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,036,669 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 834,625 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 499,888 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 431,036 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 344,110 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 300,050 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 295,571 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 275,910 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 267,352 view