オウンドメディアのための生成AI活用ガイド

2023年に多くの人の目に触れるようになった生成AIは、オウンドメディア活用のセオリーを大きく変えようとしています。

人々がコンテンツを必要とし、有益なコンテンツを発信している企業に関心や好意を寄せるという構図は、生成AI時代になっても変わることはないでしょう。、戦略、企画、運営方法など、オウンドメディアにまつわる本質的・普遍的な考え方の多くは生成AI時代にも引き続き活用できるはずです。

しかしながら、具体的な手段や手法、例えば記事の制作工程や品質管理方法は様変わりしつつあります。考え方は同じでも、やり方は変えないといけない、というシーンはさらに増えていくでしょう。オウンドメディアを使った積極的な情報発信に熱心な企業では、生成AIは切っても切り離せない存在に、既になっています。

一方で悩ましいのが、生成AIの進化のスピードが非常に早いことです。せっかく考えたノウハウが数か月で陳腐化するということは珍しくありません。ChatGPTで制作のワークフローを作っても、半年後には別のやり方に変えないといけないかもしれません。

実際に、この記事を書いている時点と、皆様がこの文章に触れている今この瞬間では、各社が提供する生成AI性能・機能・サービス内容は、それぞれで異なっているはずです。生成AIの細かなTIPSほど、すぐに時代遅れになってしまう可能性があります。

生成AIのこのような特性を考慮した上で、この記事においては、技術的に進化してもおそらくはあまり変わらない、記事制作に役立てるための本質的な考え方や活用のポイントをお伝えします。

目次

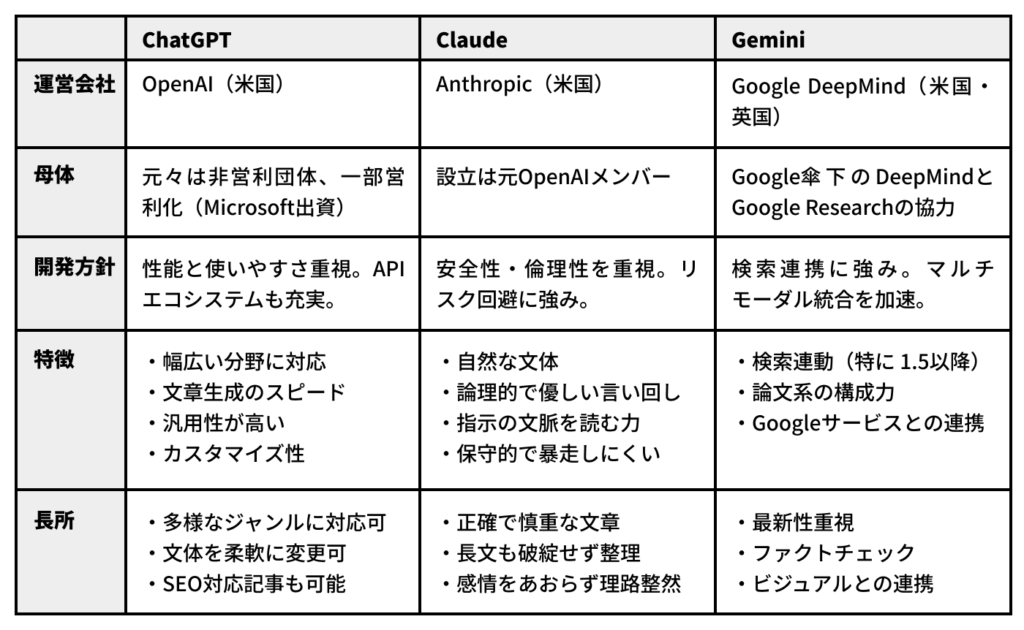

生成AIの種類

生成AIとは、テキスト、画像、動画、音声など、さまざまな形式のコンテンツを新たに生成する能力を持つAIのことを指します。世界中から毎日のように新しいサービスが登場していますが、オウンドメディア用にテキストを出力するサービスとしては、以下の3つをひとまずは覚えておくといいでしょう。

それぞれのパフォーマンスについては、日々抜きつ抜かれつという状況です。例えばブログ用のテキスト生成について、今はChatGPTの方が優れていても、1か月後にはClaudeが上回り、さらにその2か月後にはGeminiがアップデートして追い越す、といったいたちごっこが短いサイクルの中で起こっています。

そのため、どのツールをメインにするか迷うところですが、ユーザー数の多さ、収集しているデータ量、アップデートのスピード、カスタマイズの容易さなどから、ChatGPTを主軸として使うのが比較的無難なように思います。その上で、気になる生成AIが登場したら積極的に触って確かめてみましょう。技術が成長過程で成熟期に入っていない今の段階では、「一つのツールにこだわらない」が正解です。

生成AIでできること

①テーマを出す

生成AIといえば真っ先に文章を書かせることを想像しがちですが、そもそものテーマ自体を考えさせることができます。

例えば、以下のプロンプトを入力すると、以下の結果を出力してくれました。(以降、ChatGPT 4oでの出力結果です)

プロンプト:

業務システムのUIに関するブログを書くにあたり、どんなテーマで記事を書けばいいか、アイデアを10個出してください

出力結果(一部):

業務システムのUIに関する記事テーマ案

- 「業務効率を劇的に変える!業務システムUIの設計原則5選」

– 業務効率化のために最低限押さえるべきUI設計の原則をまとめる。- 「なぜ業務システムのUIは使いにくいのか?よくある設計ミスと改善法」

– 業務システムにありがちな失敗例を紹介し、それをどう直すかを解説。- 「業務システムに求められる『美しさ』とは?ビジュアルよりも重視すべきUX要素」

– ビジュアルデザインよりも業務向けで重要な「使いやすさ」の観点を掘り下げる。- 「現場ユーザーを巻き込む!業務システムUI改善プロジェクト成功の秘訣」

– 実際にシステムを使う現場の声をどのように拾い、UI改善に活かすか。- 「2025年以降の業務システムUIトレンド予測:ノーコード、AIアシスト、モバイル対応」

– 業務システムにおける最新トレンドや今後期待される進化を展望する。- 「紙業務から脱却!デジタル化を支える業務システムUI設計のポイント」

– 紙文化が根強い現場向けに、デジタル移行をスムーズにするUI設計の工夫を紹介。- 「業務システムUIにおける『迷わせない設計』とは何か?」

– 画面遷移や入力フローを直感的にするためのナビゲーション設計のコツ。- 「エラーメッセージが変わるだけで業務効率が上がる?『わかりやすいフィードバック』の重要性」

– エラー表示や確認メッセージなど、フィードバック設計に特化した深堀り記事。- 「業務システムリニューアルでやってはいけないUIデザインの落とし穴5選」

– リニューアル時にありがちなミスや、表面だけ変えて失敗する例を防ぐ指南。- 「現場ヒアリングから始める業務システムUI改善ロードマップ」

– 要件定義・ペルソナ設定・プロトタイピング・ABテストなど、改善プロセスをステップ解説。

②骨子を作る

テーマから、骨子を作ることもできます。いきなり文章を書かせることも可能ですが、まずは骨子を出して、必要であれば人の手で調整し、その後に文章化した方が、意図した内容に近づきやすくなります。

プロンプト:

「業務効率を劇的に変える!業務システムUIの設計原則5選」について、どんな内容がいいか、見出しと骨子を箇条書きで出してください

出力結果(一部):

はじめに:業務システムのUIがもたらす影響とは?

- 業務システムのUIが悪いと、作業スピードだけでなく、ミス率・ストレス・離職率にも影響する。

- 業務効率向上のためには「機能」だけでなく「UI設計」が重要な要素であると提起。

設計原則1:操作に迷わせない「シンプルな導線」

- 業務システムは「直感で分かる」「1画面で完結する」ことが理想。

- 頻度の高い操作を優先表示し、不要な選択肢や複雑な遷移を排除する。

- 「3クリック以内で完了」が1つの目安。

設計原則2:ユーザー視点で設計する「コンテキストファースト」

- ユーザーの業務フロー(前後の作業文脈)を理解してUIに反映させる。

例:請求処理システムなら「取引先検索→請求書作成」の流れを一貫してサポート。- 「機能単位」ではなく「業務単位」で画面設計する発想が重要。

設計原則3:ミスを未然に防ぐ「ガードレール設計」

- エラーが起きた後に対処するのではなく、そもそもミスしにくい入力・操作設計にする。

例:日付の選択肢をカレンダーUIに限定する、選択肢を絞る、入力ミス防止のリアルタイムバリデーション。- 「ユーザーを信じるな」設計のすすめ。

設計原則4:情報の優先順位を明確にする「視線誘導デザイン」

- 重要な情報(例:作業対象、締切、金額など)を視覚的に目立たせる。

- 色、サイズ、余白、アイコンなどで自然に視線をコントロールする。

- 「見ればわかる」ではなく、「見た瞬間に気づかせる」が目標。

設計原則5:フィードバックとアフォーダンスで「安心感」を作る

- ユーザーが操作したときに「ちゃんと受け付けられた」とわかる反応を設ける(例:ボタン押下後のアニメーション、成功メッセージなど)。

- 逆に「押していいのか?」「次どうすればいいのか?」と不安にさせないUI設計。

- アフォーダンス(触れば押せる、入力欄だと直感できる)を意識する。

まとめ:業務システムの「使いやすさ」は業務効率を倍増させる

- 単なる「かっこいいデザイン」ではなく、業務の現場に寄り添ったUI改善こそが鍵。

- 小さな改善でも、現場の満足度・パフォーマンス向上に直結する。

③文章を書く

多くの人が生成AIに期待するのが、高品質な文章を書いてくれることです。ここでは先ほどの骨子をもとに、文章を出力してもらいました。

出力結果(一部):

■はじめに:業務システムのUIがもたらす影響とは?

業務システムは、単に機能を提供するだけでは本来の役割を果たせません。どれほど多機能であっても、使いづらければ、作業効率は低下し、ミスが増え、ユーザーにストレスを与えてしまいます。結果として、現場の生産性は落ち、最悪の場合、離職率の上昇にまでつながりかねません。

業務効率を高めるために必要なのは、使いやすいUI(ユーザーインターフェース)の設計です。今回は、現場の作業スピードと正確性を飛躍的に向上させるための「業務システムUI設計原則」を5つご紹介します。

■設計原則1:操作に迷わせない「シンプルな導線」

業務システムは、ユーザーが直感的に操作できることが求められます。特に、毎日使うシステムであればあるほど、画面上の導線は極限までシンプルにするべきです。

重要なのは、「頻繁に使う操作を優先して表示する」「画面遷移を極力減らす」こと。理想は「3クリック以内で目的の操作が完了する」状態です。複雑な階層構造や過剰なオプションは、現場での混乱と時間ロスを招きます。必要最小限の選択肢に絞り込み、操作の迷いをなくすことが、シンプルな導線設計の基本です。

■設計原則2:ユーザー視点で設計する「コンテキストファースト」

UI設計では、単に機能単位で画面を作るのではなく、「ユーザーの業務フロー」に沿った構成が重要です。たとえば、請求書発行システムなら、取引先を検索してから請求書を作成し、確認・送付するまでが一連の流れになります。

この流れを分断せずにサポートする画面設計が求められます。「この機能を作ったから、ここにボタンを置こう」ではなく、「ユーザーはどの順番でどんな作業をするのか?」を最優先に考えるべきです。業務システムにおける真のユーザー中心設計とは、機能単位ではなく「業務単位」で設計することなのです。

■設計原則3:ミスを未然に防ぐ「ガードレール設計」

業務システムの現場では、入力ミスや選択ミスが生産性に大きな影響を与えます。だからこそ、ミスを防ぐための「ガードレール設計」が重要です。

たとえば、日付入力はカレンダーUIに限定する、選択肢はプルダウンで制限する、また、入力中にリアルタイムでバリデーション(エラー検知)を行うといった工夫が効果的です。

ユーザーを信じて「正しく入力してくれるだろう」と期待するのではなく、「間違えようがない仕組み」を作ることが、安全で効率的なUIを実現する鍵になります。

■設計原則4:情報の優先順位を明確にする「視線誘導デザイン」

業務中のユーザーは、膨大な情報の中から必要なデータを瞬時に見つける必要があります。そのためには、画面上の情報に明確な優先順位をつけ、自然に視線が誘導される設計が不可欠です。

たとえば、作業対象、締切日、金額など、業務上重要な情報を色・大きさ・配置で際立たせます。一方で、補足情報や二次的な要素は控えめにレイアウトし、画面のノイズを減らします。「見ればわかる」では不十分です。「見る前に、自然と目に入る」レベルを目指すことが、業務システムUIに求められる視線設計です。

■設計原則5:フィードバックとアフォーダンスで「安心感」を作る

業務システムは、ユーザーに安心して使ってもらうことが不可欠です。そのためには、「操作が受け付けられた」ことを即座にフィードバックする仕組みを組み込みます。

たとえば、ボタンを押した瞬間にアニメーションで反応させる、保存成功メッセージを表示するなど、小さなリアクションでもユーザーに「ちゃんと動いている」という安心感を与える効果があります。

また、アフォーダンス(例えば、押せるボタンは立体的に、入力欄は囲みをつけるなど)を意識することで、「次に何をすべきか」が直感的に伝わるUIを作ることができます。

■まとめ:業務システムの「使いやすさ」は業務効率を倍増させる

業務システムの改善は、機能追加や高度な処理速度だけでは不十分です。現場の生産性を高めるためには、使いやすさ=UIの質が決定的な役割を果たします。

今回ご紹介した5つの設計原則を意識するだけでも、現場の満足度や業務効率は大きく変わるでしょう。

地味な改善に見えても、積み重ねることで現場のパフォーマンスは確実に向上していきます。

業務システムに関わるすべての方に、ぜひこの設計視点を取り入れていただきたいと思います。

④質を高める

出力した文章が満足いかない場合、さらに指示を与えて、加筆修正することも可能です。例えば先ほど出力された記事を、より権威性のある文章にするために、追加でプロンプトを入力したところ、以下のような文章を生成してくれました。

プロンプト:

文章の権威性を高めるために、認知心理学やソフトウェア工学の理論や原則などを引用してください。また、代表的な事例を加えて、文章により厚みを作ってください。

出力結果(一部):

■はじめに:業務システムのUIがもたらす影響とは?

業務システムは、単に機能を備えるだけでは現場の役には立ちません。どれほど高機能なシステムでも、使いづらければ作業効率は低下し、ヒューマンエラーが増え、ユーザーにストレスを与えます。

これは「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」でも説明されており、人は操作が複雑になるほど、本来業務に使うべき認知リソースをUI操作に奪われ、パフォーマンスが低下するとされています。また、NASAが行ったヒューマンファクター研究でも、インターフェースの設計ミスは作業効率を最大30%以上低下させることが示されています。

業務効率向上のためには、機能だけでなく、「誰でもストレスなく操作できるUI設計」が必要不可欠です。本記事では、業務システムにおけるUI設計の中核となる5つの原則について、理論と事例を交えて解説します。

■設計原則1:操作に迷わせない「シンプルな導線」

業務システムにおいては、ユーザーが迷わず行動できる導線設計が重要です。

これは認知心理学者ヒック(Hick, 1952)が提唱したヒックの法則(Hick’s Law)に基づき、選択肢が増えるほど意思決定に時間がかかることが知られています。

たとえば、アメリカのある医療機関では、電子カルテシステムのボタン数を半減させたところ、記録時間が20%短縮され、記録ミスも減少しました。

理想は「3クリック以内で目的の操作が完了する」導線設計。頻度の高い操作を優先表示し、不要な選択肢や分岐を極力排除することで、認知負荷を大幅に削減できます。

■設計原則2:ユーザー視点で設計する「コンテキストファースト」

単なる機能単位でUIを設計するのではなく、「業務フロー(文脈)」に沿って画面設計を行うべきです。

これはユーザー中心設計(UCD:User-Centered Design)の基本原則の一つであり、ISO 9241-210でも規定されています。

例として、Amazonの倉庫業務管理システムは、商品ピッキングから出荷処理まで一貫して流れるUI設計になっており、作業員がシステムを意識せず業務に集中できるよう工夫されています。

業務システムでも、取引先検索→請求書作成→送信という一連の業務が、途切れることなく自然に誘導される設計が求められます。

■設計原則3:ミスを未然に防ぐ「ガードレール設計」

ソフトウェア工学においては、「防御的設計(Defensive Design)」という考え方があります。これは「ユーザーが誤った操作をしても大事故にならない設計」を指し、エラー回避とエラーリカバリーの重要性を強調しています。

たとえば、Googleドキュメントは編集中に自動保存されるため、ユーザーが保存し忘れてもデータが失われません。これは「ミスは起こる前提で設計する」という防御的設計の好例です。

業務システムでも、日付入力をカレンダー選択に限定する、リアルタイムでエラー検知する、など「間違えにくい設計」を徹底することで、現場のヒューマンエラーを大幅に防ぐことができます。

■設計原則4:情報の優先順位を明確にする「視線誘導デザイン」

視覚デザインにおいては、「フィッツの法則(Fitts’ Law)」がよく知られています。これは、ターゲットが大きく近いほど素早くアクセスできる、という法則であり、重要な情報や操作対象を目立たせる際の根拠となります。

AppleのiOS設計ガイドラインでは、もっとも重要なアクションボタン(例:送信ボタン)は常に目立つ場所に大きめに配置することが推奨されています。

業務システムでも、たとえば「承認」「提出」「保存」といったアクションを、色・配置・余白設計で際立たせることで、ユーザーの迷いを減らし、作業スピードを格段に向上させることができます。

■設計原則5:フィードバックとアフォーダンスで「安心感」を作る

人間は「自分の行動が正しくシステムに伝わった」というフィードバックがないと不安になります。これは心理学のフィードバックループ理論に基づく現象です。

Slackなどのモダンな業務ツールでは、ボタンを押すとわずかなアニメーションが入り、即座に「操作が認識された」ことが視覚的に伝わる仕組みが整っています。

また、アフォーダンス設計(例:押せるボタンは立体的に、ドラッグできる領域はマークを付ける)を徹底することで、次に何をすればいいかが自然に理解できるようになります。

業務システムでも、こうした細かなフィードバックとアフォーダンスを積み重ねることで、ユーザーの安心感と業務集中度を高めることができます。

■まとめ:業務システムの「使いやすさ」は業務効率を倍増させる

業務システムにおいて、単なる機能実装だけでなく、使いやすさ(Usability)を高めることが、現場の生産性と満足度に直結します。

今回紹介した原則は、単なる「個人の感覚」ではなく、認知心理学・ソフトウェア工学・インタラクションデザインの理論に裏付けられたアプローチです。

地道なUI改善の積み重ねが、最終的に現場全体のパフォーマンス向上を生み出します。

業務システムの設計・改善に関わるすべての方に、今日からこの視点を取り入れていただければ幸いです。

【参考文献】

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning.

Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information.

ISO 9241-210:2010 Human-centred design for interactive systems.

Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement.

⑤リサーチする

こうした記事を書く前提となるリサーチ自体を、生成AIにお願いすることもできます。例えば、以下のようなプロンプトを入力すると、ネット上にあるデータをサマリーしてレポートしてくれます。

プロンプト:

この記事の参考になりえる、業務システムの使い勝手やUXに関する世界中の調査データを、出典とともに取りまとめてレポートしてください。

出力結果(一部):

業務システムUXに関する世界的な調査データレポート

- UXの重要性と企業の取り組み状況

・ 企業の55%がUXテストを実施していない

UXCamの調査によると、企業の55%がユーザーエクスペリエンステストを行っていません。 (UXCam)

・ UXリーダーの不足

企業の13%のみがCレベルのUXリーダーを持っており、UXの重要性が経営層に十分に認識されていないことが示されています。 (Qualtrics)(Reddit)- UX改善の効果とROI

・ UX投資による生産性の向上

ある企業では、KYCプラットフォームのUXを改善した結果、従業員の生産性が39%向上しました。(uxmag.com)

・ UX改善による業務効率の向上

使いやすい業務システムは、従業員が日常業務を効率的に行うことを可能にし、結果として組織全体の収益向上に寄与します。 (uxmag.com)- ユーザーの期待とUXの影響

・ ユーザーの88%がパフォーマンスの悪いアプリを放棄

UXCamの調査によると、ユーザーの88%がパフォーマンスの悪いアプリを使用しなくなると回答しています。 (UXCam)

・ 顧客の32%が1回の悪い体験でブランドを離れる

PWCの調査では、顧客の32%が1回の悪い体験で愛用していたブランドを離れると報告されています。 - UX調査とユーザビリティテストの実施状況

・ ユーザビリティ問題の85%は5人のテストで発見可能

Nielsen Norman Groupの研究によると、5人のユーザビリティテストで全体の85%の問題を発見できるとされています。(Website)(Wikipedia)

・ 企業の45%がUXテストを実施していない

UXCamの調査では、企業の45%がUXテストを実施していないことが明らかになっています。(UXCam)- 業務システムにおけるUXの課題

・ 情報検索の困難さが最大の課題

ある調査によると、業務システムにおいて、必要な情報や項目の検索が最大のユーザビリティ課題であると、40%以上のエンドユーザーが回答しています。 (arounda.agency)これらのデータは、業務システムのUX改善が企業の生産性向上や顧客満足度の向上に直結することを示しています。UXへの投資は、長期的なROIを生み出す重要な戦略であると言えるでしょう。

ここまでにお見せしたすべてのサンプルの出力に、10分もかかっていません。内容の細部はまだ粗いところがありますし、出典は丁寧に精査する必要があります。しかし、この段階まで一気に出力してくれるだけでも、かなりの時間圧縮になります。執筆者の違いによる品質の差も、最小限に留めることができます。

オウンドメディアに取り組んでいる各社が、目の色を変えて生成AIの動向を追いかけている理由が、ここからもお分かりになるでしょう。

出力を安定させるコツ

「ためしに使ってみたけど使えなかった」という失敗体験が原因で、生成AIを使わなくなる人が多いそうです。しかし、生成AIの出力結果は、プロンプトにかなり依存しています。上手にプロンプトを与えないと、望んだ結果はなかなか出てきません。

生成AIが一般に知れ渡った当初、プロンプトエンジニアリングという言葉とともに、プログラム言語のようなプロンプトを使うことを推奨する動きがありました。しかし生成AIはわずかな時間で大きく進化し、自然言語に近いプロンプトでも十分な出力が出せるようになりました。

現状、特殊なプロンプトエンジニアリングは不要ですし、今後はますます人間の対話に近づいていくでしょう。しかしながら、なおさら、曖昧であやふやな指示では、狙った通りの結果になりません。その点は、人間同士の会話と同じです。

ある方は「生成AIは頭がいい配属初日の新卒社会人」という例えをしていました。頭がいい新人から高いパフォーマンスを引き出すのは上司の指示にかかっているように、生成AIから高いパフォーマンスを引き出すには、良いプロンプトを入力することが不可欠です。

以下は、生成AIのプラットフォームやモデルに限定せず、出力を安定させるために知っておくべき、プロンプトの10の基本です。これらを意識し、時に何度かやり直しながら、生成AIを活用してみましょう。コツを掴めると、上手に出力できるようになります。

①目的を伝える

生成AIは、目的を明確にせずに指示をすると勝手に解釈して出力してしまいますが、「何のために」という目的を伝えると、それを考慮したうえで出力してくれます。

例えば、目的を与えないプロンプトだと以下のような結果になります。

プロンプト:

採用マーケティングの説明を200字でお願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、企業が求める人材を効率的かつ効果的に惹きつけるために、マーケティング手法を活用して行う採用活動のことです。求職者を顧客と捉え、ターゲット設定、ブランド訴求、コンテンツ配信、応募導線の最適化などを通じて、企業の魅力を伝え、応募意欲を高めます。認知から応募までの一連のプロセスを設計・改善することで、競合との差別化を図り、より質の高い母集団形成を目指します。

このプロンプトに目的を与えると、以下のように結果が変わります。

プロンプト:

採用支援事業の顧客を獲得するウェブサイトに掲載するための、採用マーケティングの説明を200字でお願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、貴社が求める人材を効率的に惹きつけるために、マーケティングの視点で採用活動を設計・実行する手法です。誰に・何を・どう届けるかを明確にし、自社の魅力を的確に伝えることで、採用の競争力を高めます。当社はこの考え方をベースに、戦略立案から実行支援まで一貫してサポート。採用成功に直結する「仕組み」をご提供します。

見込み顧客向けのメッセージであることを考慮した内容に変わりました。プロンプトを入力しても意図した結果が出てこない時は、そもそもの利用目的をできるだけ具体的にはっきりと伝えるようにしましょう。

②対象者を明記する

目的と同様に、「誰に」を明確にするだけで、より意図した結果が出やすくなります。先ほどのプロンプトに、対象者の情報を追加するだけで、文章が以下のようになります。

プロンプト:

配属されて間もない、マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者を主な対象者とする、採用支援事業の顧客を獲得するウェブサイトに掲載するための、採用マーケティングの説明を200字でお願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、応募してほしい人に自社の魅力をしっかり届けるための工夫です。どんな人に来てほしいかを考え、その人に合った情報を、見てもらいやすい形で発信することで、「この会社で働きたい」と思ってもらいやすくなります。特別な知識がなくても大丈夫。当社では、採用が初めての方にもわかりやすく、基本から丁寧にサポートします。採用の成功に向けた一歩を、一緒に進めていきましょう。

「マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者」と対象者を明記したことで、全体的に優しい文章に変わりました。

③役割を与える

また、AIに役割を与えることでも、出力結果が変わります。分かりやすくするために、やや極端な役割を与えると、以下のような出力結果になりました。

プロンプト:

あなたは、世界中のマーケティング理論に精通した専門家です。その知識を採用分野に活かして、配属されて間もない、マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者を主な対象者とする、採用支援事業の顧客を獲得するウェブサイトに掲載するための、採用マーケティングの説明を200字でお願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を戦略的に設計し、求める人材から選ばれるための採用手法です。マーケティングの基本であるSTPや4Pといった考え方を応用し、情報発信や導線設計を通じて、応募率とマッチ度を高めます。難しく聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。採用が初めての方でも実践できるよう、基礎から丁寧にサポートいたします。一歩先の採用成功を一緒に目指しましょう。

「マーケティング理論に精通した専門家」という指示に従って、STPや4Pのような専門用語を加えつつも、「マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者」という対象者への配慮は残し、「基礎から丁寧にサポート」「一歩先の採用成功を一緒に目指しましょう」といった言葉が追加されています。

④前提を与える

ここまでに提示したプロンプトでは、「採用支援事業の顧客を獲得するウェブサイト」という前提を加えていますが、こうした前提の定義が、出力結果に影響を与えています。

例えば、この前提を変えると、以下のように内容ががらりと変わります。

プロンプト:

あなたの役割は、世界中のマーケティング理論に精通した専門家です。その知識を採用分野に活かして、配属されて間もない、マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者を主な対象者とする、社内向けの新人教育用に配布するイラスト付き冊子に掲載するための、採用マーケティングの説明を200字でお願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、「来てほしい人に、自社の魅力を伝え、興味を持ってもらう工夫」のことです。マーケティング理論では、相手(=求職者)を理解し、その人に響く情報を、適切な方法で届けることが大切だとされています。難しそうに聞こえますが、基本は「相手の立場で考える」ことから始まります。この冊子では、図解とともにやさしく解説しますので、楽しみながら学んでいきましょう。

特に最後の文章に、「冊子」「図解」と入り、新たに与えた前提に合わせた文章となりました。

⑤書式を定義する

ここまでの例文では「200字で」と文字数を決めていましたが(実際に出てくる文字数にはバラツキがありますが)、出力させたい書式が決まっているようなら、それもプロンプトに加えましょう。

プロンプト:

あなたの役割は、世界中のマーケティング理論に精通した専門家です。その知識を採用分野に活かして、配属されて間もない、マーケティングについてもほとんど知識がない新人採用担当者を主な対象者とする、社内向けの新人教育用のウェブサイトに掲載するための、採用マーケティングの説明を、5つの箇条書きでお願いします。

出力結果(一部):

・ 採用マーケティングとは?

「求める人材に選ばれる仕組み」をつくる考え方。企業が一方的に伝えるのではなく、相手の視点に立って採用活動をデザインします。

・ ターゲットを明確にする

どんな人に来てほしいかを言語化することがスタート。年齢や経験だけでなく、価値観や志向も含めて整理します。

・ 企業の魅力を整理する

給与や制度だけでなく、「働くやりがい」や「成長機会」など、候補者が魅力に感じるポイントを見つけ、言葉にします。

・ 伝え方を工夫する

採用ページやSNSなど、情報発信の場で「誰に・何を・どう伝えるか」を最適化し、興味を引く表現を心がけます。

・ 応募導線を見直す

興味を持ってくれた人がスムーズに応募できるように、応募ボタンの位置やエントリーフォームの内容など、導線を整えます。

フォーマットは細かく定義すればするほど、それを反映した出力結果に変わります。

⑥表現を定義する

さらに、文末表現や言葉のトーン&マナーを指定することで、結果に反映させることもできます。

プロンプト:

あなたの役割は、世界中のマーケティング理論に精通した専門家です。その知識を採用分野に活かした採用マーケティングの説明を200字で、文末はである調、論文のように固くて難解な文体で、お願いします。

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、組織が求める人材像に対し、戦略的コミュニケーションを通じて雇用ブランドの認知・関心・応募行動を段階的に促進し、最終的な選好形成および行動転換を図る活動群である。これはマーケティング理論におけるSTP戦略および4P(特にPromotion)概念を援用し、対象候補者との最適接点を構築・運用することによって、高精度かつ高効率な採用成果の最大化を目指す実践的応用領域である。

こちらも、細かく定義するほど文章に反映される確率が高まります。

⑦品質を定義する

品質を定義することで、内容をブラッシュアップすることもできます。

例えば、最初にご紹介した文章を元に、品質を定義して再出力を求めると、さらに改善された文章が出力されます。

プロンプト:

以下の文章は、分かりやすさレベルが100点中、50点です。分かりやすさレベル100点を目指すような文章に変えてください。

「採用マーケティングとは、貴社が求める人材を効率的に惹きつけるために、マーケティングの視点で採用活動を設計・実行する手法です。誰に・何を・どう届けるかを明確にし、自社の魅力を的確に伝えることで、採用の競争力を高めます。当社はこの考え方をベースに、戦略立案から実行支援まで一貫してサポート。採用成功に直結する「仕組み」をご提供します。」

出力結果(一部):

採用マーケティングとは、「ほしい人に、自社のよさをわかりやすく伝えて、来てもらう工夫」のことです。たとえば、「どんな人に来てほしいか」「その人に何を伝えると良いか」「どうやって伝えると見てもらえるか」をしっかり考えて、伝え方を工夫します。これによって、「この会社で働きたい」と思ってくれる人が増えます。私たちは、この考え方を使って、採用がうまくいくように、最初から最後までしっかりお手伝いします。

文章の品質を定義することが難しいため、出力のコントロールがやや難しいですが、それでも入れると品質が上がったように感じることが多いです。

⑧質問させる

出力の品質を高める方法が自分では分からない場合は、逆に生成AIに質問させて、それに答えることで品質を高めることもできます。

プロンプト:

採用マーケティングの説明を200字で書きたいのですが、文章の精度を上げるために、私に質問をしてください。その回答内容にもとづいて、説明文を書いてください。

出力結果(一部):

- 想定読者は誰ですか?(例:人事部長、採用担当者、経営者、マーケティング担当者など)

- どのような立場から説明する想定ですか?(例:コンサルタント、自社の人事担当、サービス提供者など)

- 特に強調したい要素はありますか?(例:戦略性、効果測定、ブランディング、候補者体験など)

- 業種や規模など、読者に関係する想定企業の特徴はありますか?

- 説明文のトーンの希望はありますか?(例:論文調、やさしい口語、ビジネスライク、キャッチーなど)

ご回答いただければ、それに基づいて最適な200字の説明文を作成します。

出力結果を見ると分かるように、基本的には、本章でお伝えしてるポイントが質問として返ってきます。このように質問への回答を入力してから文章の出力を依頼すると、文章の精度が上がります。(紙面の都合で最終出力は割愛します)

⑨プロンプトを作らせる

質問させる以前に、そもそもプロンプトを生成AIに作らせる、という考え方もあります。

プロンプト:

採用マーケティングをテーマにしたブログ記事の導入文に掲載するための、採用マーケティングの説明を500字程度で書きたいのですが、文章を読んだ採用担当者の心をつかみ、その先に読み進めてもらう文章を生成するには、どのようなプロンプトを書くとよいですか?

出力結果(一部):

採用担当者の心をつかみ、続きを読みたくなるような500字の導入文を生成するには、以下のような「目的・読者像・トーン・構成」まで含めた詳細なプロンプトを書くのが効果的です。

あなたは採用領域に詳しいトップレベルのマーケティング専門家です。

以下の条件に合致する、採用マーケティングの説明文を500字以内で書いてください。

【目的】:採用担当者が「これは自分に関係ある」と感じ、続きを読みたくなるようにする

【読者像】:中堅~中小企業の採用担当者。自社の知名度や応募数に課題を感じているが、「採用マーケティング」と聞くと広告予算や特別なノウハウが必要と思い込みがある

【トーン】:専門的で信頼感がありつつ、親しみやすく、読みやすい

【内容の条件】:

- 「採用マーケティング」の狭い定義(広告出稿やSNS活用など)に対する誤解をやさしく指摘

- マーケティングの本質(誰に、何を、どう届けるか)を採用に活かすことの意味を伝える

- 無名な企業こそ必要な戦略であり、高額な費用をかけずに始められるという希望を示す

【文体】:読み物として自然で、ブログ記事の冒頭として馴染むナチュラルな語り口このプロンプトを使えば、ChatGPTは読者の関心に寄り添った、印象的な導入文を生成しやすくなります。

このように、プロンプト自体を出力してくれます。このまま、文章の生成を依頼すると、以下のような文章が出力されました。

出力結果(一部):

「最近、採用がうまくいかない」「求人広告を出しても応募が来ない」――そんな悩みを抱えていませんか?その原因、もしかすると“伝え方”にあるかもしれません。

今、多くの企業が「採用マーケティング」に注目していますが、その理解は必ずしも正確とは言えません。「広告をたくさん出すこと」「SNSで拡散すること」が採用マーケティングだと思っている方も多いのですが、本質はもっとシンプルで、もっと戦略的です。

「誰に」「何を」「どう伝えるか」。これは、商品を売るマーケティングとまったく同じ構造で、採用でも極めて重要な考え方です。

特に、知名度や資金力で大手に劣る企業こそ、この考え方が大きな武器になります。自社の魅力を「資産」として見つめ直し、伝え方を工夫するだけで、求める人材から選ばれる企業に変わることができるのです。

この記事では、そんな採用マーケティングの本質をわかりやすくお伝えします。

また、SEOを考慮したい方は、SEO向けの記事に適したプロンプトを知りたいでしょう。しかしそれも、生成AIに聞いてみるのが早いです。

プロンプト:

SEOを意識したオウンドメディアの記事を書くとしたら、プロンプトにどのような言葉を入れるといいですか?

出力結果(一部):

■SEOライティング用プロンプトのテンプレート

以下の条件で、SEOを意識したオウンドメディア用の記事を作成してください。

- ターゲットキーワード:「〇〇〇〇」

- 想定読者:〇〇業界で働く〇〇担当者

- 読者が知りたいこと:〇〇に関する具体的な方法や事例

- 記事の目的:記事を読んだ読者が〇〇を理解・比較・導入できるようにする

- 記事構成:見出し(h2, h3)を用いた構成、1000〜2000文字程度、わかりやすく丁寧な口調

- 他記事との差別化ポイント:具体的な事例紹介と実践的アドバイスを重視

生成AIを活用している人たちの間では、「プロンプトを自分で考える必要はない」とも言われています。上記のようにゼロから考えさせることもできますし、あるいは満足のいく文章を分析させて、プロンプト化させることも可能です。

プロンプトは自分で考えない、まずは生成AIに作ってもらう、という考え方を持っておくといいでしょう。

⑩データを与える

生成AIに依頼して書かれる文章は、生成AIが学習している情報に基づいており、一般公開されている情報の組み合わせで作られています。つまり、こちらから情報を渡さずに生成AIにお願いしているだけだと、他の誰でも作れる一般的な文章にしかならないわけです。

オウンドメディアにとって、「他の誰でも作れる記事」の価値は極めて低いです。「その会社でないと言えないこと」が書かれていないので、記事を読んだ見込み顧客や求職者にとっての「その会社を選ぶ理由」になりにくいです。またそんな記事は他社でも簡単に作れてしまうため、仮にコンバージョンなどの効果があったとしても、やがて他社に真似されてしまうでしょう。

そのため、生成AIを活用してオリジナリティのある記事を作るためには、それに見合ったオリジナルのデータを与えることが不可欠です。

例えば以下のように、記事を書くための基本プロンプト以外に、自社ならではの考え方や実績をデータとして渡してみましょう。こうすることで、他社では書けない、オリジナルの文章を作ることができます。

プロンプト:

- 採用担当者向けのブログ用に、採用マーケティングとは何かを解説する文章を1000字以内で書いてください。なお、以下のデータも反映して文章を作成してください。

- その中の採用マーケティングの認識が間違っている

- マーケティングを狭い定義でとらえて、採用マーケティングと言っている

- マーケティングを広い定義でとらえることで、採用活動はより戦略的になる

- また、知名度の低い多くの企業に必要な採用マーケティングとは、お金を使って大量に出稿したり、紹介料を支払ったりするためのものではない

- 自社の魅力を資産化して対外的に露出し、自社で活躍する人と永続的に出会えるシステムを作り上げることである

- そのためには、コンテンツを活用する考えが不可欠である

出力結果(一部):

採用マーケティングとは何か?誤解されがちな概念を正しく理解する

近年「採用マーケティング」という言葉が浸透してきましたが、その理解にはまだばらつきがあります。多くの企業が「求人広告を工夫すること」や「SNSで会社をアピールすること」といった、いわば“表面的な施策”を採用マーケティングと捉えてしまっています。これはマーケティングを“広告・販促”のような狭義の意味に限定して捉えているからです。しかし、本来のマーケティングとは「顧客(=候補者)との長期的な関係性を構築し、継続的な価値提供を通じて選ばれる仕組みをつくる営み」です。この広義のマーケティングの視点を持つことで、採用活動はより戦略的な取り組みへと変わります。

特に、知名度の高くない中小企業やBtoB企業にとって、この考え方は不可欠です。限られた予算で大量出稿をしても、名前が知られていなければ埋もれてしまいますし、紹介料を払って採用しても定着しなければ意味がありません。こうした企業に必要なのは、一時的な露出ではなく、「自社に合う人と永続的に出会い続ける仕組み」です。

そのためには、自社の魅力や価値観、働く人々の姿勢、成長の可能性などを“資産”として明文化し、それをコンテンツとして積極的に社外に発信していく必要があります。オウンドメディアや採用サイト、SNS、ブログ、社員インタビュー、社長メッセージ、働き方レポートなど、これらの情報が候補者との信頼関係を築く第一歩となります。

採用マーケティングとは、単なる広報活動や求人枠の最適化ではなく、「誰に・何を・どのように届けるか」を戦略的に設計し、継続的に候補者との接点をつくり、自社を“選ばれる存在”にするための仕組みづくりです。その本質を理解し、正しく取り組むことこそが、競争の激しい採用市場において中長期的に優秀な人材を惹きつける鍵となるのです。

これはサンプルなので少ないデータしか渡していませんが、最近の生成AIは1万字を超えるような長文もプロンプトに渡すことができます。私が記事を作る時も、まずは数千字の殴り書きのような箇条書きを作り、これを読み込ませて記事の初案を作ってもらいます。

また、PDFやパワーポイントのファイルを読み込ませることもあります。話す方が得意な人であれば、書きたいことを音声で録音し、文字起こししてからプロンプトに渡す、という方法も効果的です。

ちなみに当社では現在社内のナレッジのデータベース化を進めており、このナレッジの集合体からオウンドメディア記事を自動で生成して公開まで持っていけるAIエージェントを作ろうと、現在研究を進めていきます。近い将来は、こうした「その会社固有のオリジナルの情報を含めた記事制作」そのものが自動化される可能性も高いです。

ただ、それは多くの企業にとってもう少し先の話であり、現時点では、オウンドメディア用の記事を作る時は自社ならではの情報をプロンプトに組み込む、という原則を忘れないよう、生成AIを活用していきましょう。

最終調整は人の手で

ここまで、プロンプトの基本ポイントを色々とご紹介してきました。これらのテクニックを駆使するだけで、無計画にプロンプトを打ち込むよりも、意図した文章がかなり出てきやすくなったはずです。

とはいえ、一回の指示で及第点の文章が出てこないことも多いでしょう。そんな時には、何度もプロンプトを入れなおして調整してみましょう。最終的に高品質な文章が出力されるかどうかは、この試行錯誤の回数にかかっています。

こうして生成AIである程度の完成度まで高めたら、最終調整は人の手で行うと考えておきましょう。生成AIは非常に便利なツールですが、執筆者の個性を表現するには、まだまだ物足りないところがあります。無機質な文章に血を通わせるために、そして文章のオリジナリティを高めるために、最後は人の手を加えていきます。

私の場合は、生成AIで出力した文章を70~80%くらいは書き換えてしまいます。「そんなに書き換えるのになぜ生成AIを使うのか?」と言われるかもしれませんが、それでも生成AIを使った方が、全体的な制作時間は圧倒的に短縮されます。

文章を作るうえで時間がかかるのが、「最初の叩き台」を作るところです。叩き台を作るゼロイチを生成AIにお願いできるだけで、記事制作は物理的にも、心理的にも、かなり楽になります。

良い結果が出るまで何度もプロンプトを入れなおす、それでも完璧にはならないので最終的には人の手で調整する、という大前提を知っておけば、生成AIに対する過剰な期待感を抱かずに、記事制作に関わる人を強力に後押しする武器として、オウンドメディア運営を支えてくれることでしょう。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,384,427 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,140,181 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 943,397 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 578,474 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 517,848 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 420,403 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 365,686 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 359,606 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 339,903 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 337,037 view