オウンドメディアの成功法則を全6万字で徹底解説(戦略・記事・運用・認知のポイント)

私たちの会社はこれまでに、6つのオウンドメディアを自社で立ち上げてきました。顧客のオウンドメディアに対しても、提案、分析、支援を行ったことが多数あり、契約を伴わない相談、関係者への取材、悩み相談、商談、情報交換というレベルでは、数え切れないほどのオウンドメディアに触れてきました。

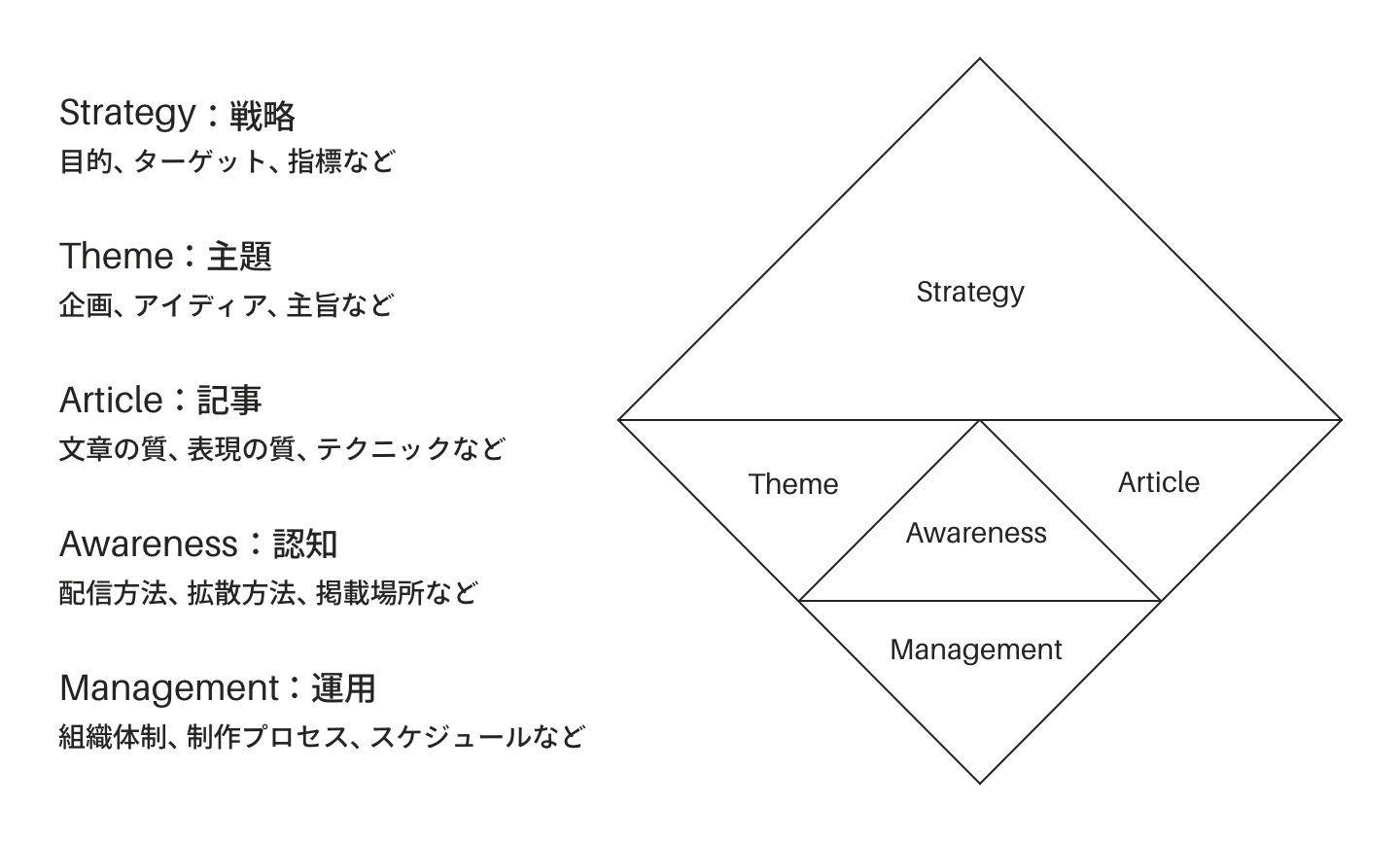

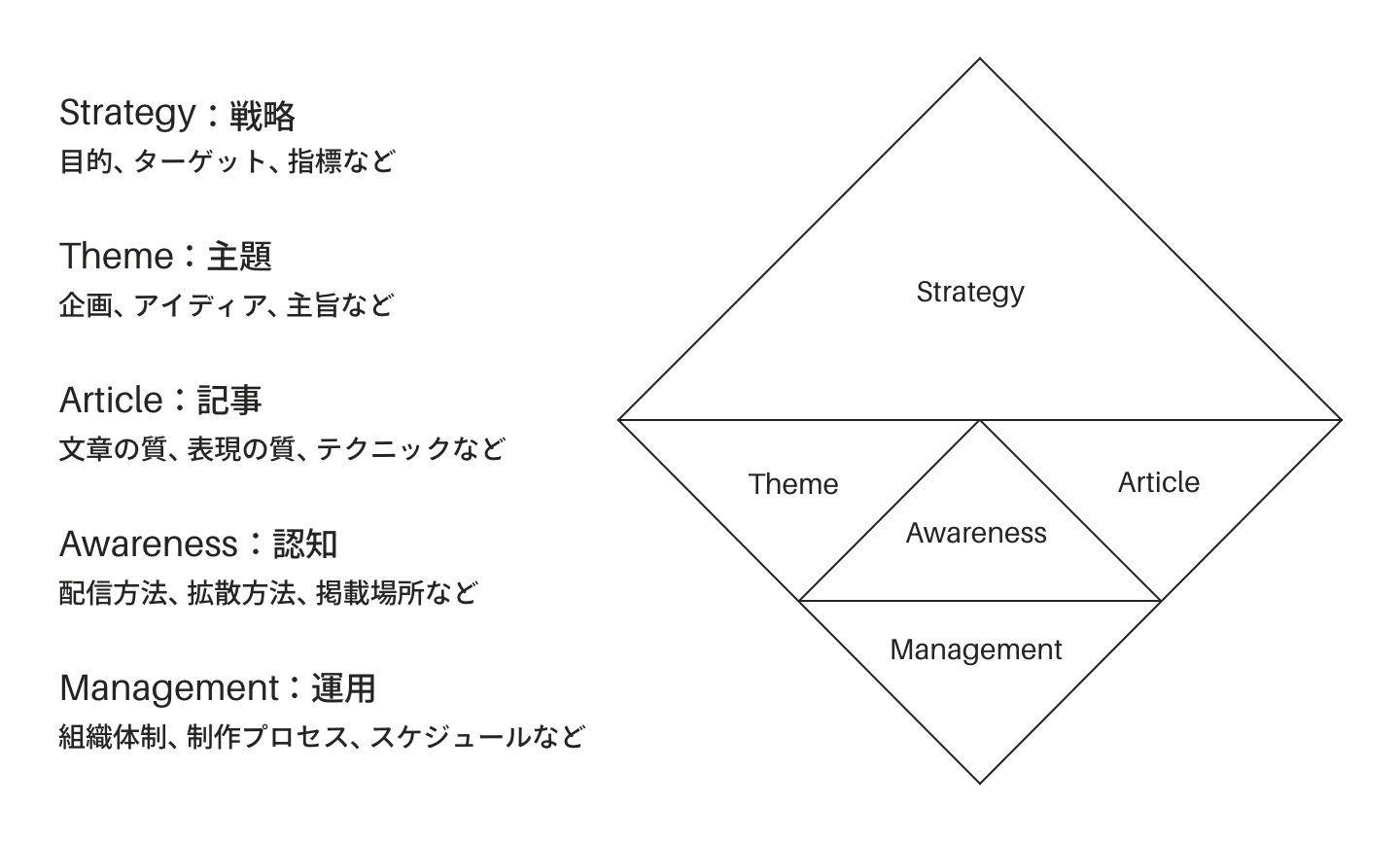

このような経験から、オウンドメディアの成功パターンと失敗パターンを分類した上で、成功の可能性を高める仕組みや枠組みが作れないかと考えて編み出したのが、私たちが『STAAM』と命名するオウンドメディアに特化した独自メソッドです。

STAAMとは、Strategy(戦略)、Theme(主題)、Article(記事)、Awareness(認知)、Management(運営)の頭文字を取ったものです。オウンドメディアを見切り発車する前に、まずこの5つの分野についてしっかり議論しよう、そうすることで成功確率を高めることができる、という理論です。

このSTAAMを中心とした、私たちなりに考えるオウンドメディア成功のための体系的なノウハウ、題して『オウンドメディアの教科書』を、ここで公開いたします。

「このページを見れば大事なことはすべて載っている」「このページを見るだけでオウンドメディアの運営に必要なことは十分議論できる」ということを目指したため、約6万字と大変なボリュームですが、是非何度も読み返しながら、使っていただけると幸いです。

なお、私たちがBtoB企業の支援が多いことから、内容はBtoB企業のオウンドメディアを前提にしている部分があります。一方で、BtoB、BtoCに共通する、根本的な考え方にも多く触れています。読む際には、皆様のビジネスに合わせて条件を置き換えながら、内容を取捨選択してお読みいただけるといいかと思います。

目次

1. オウンドメディアとは?

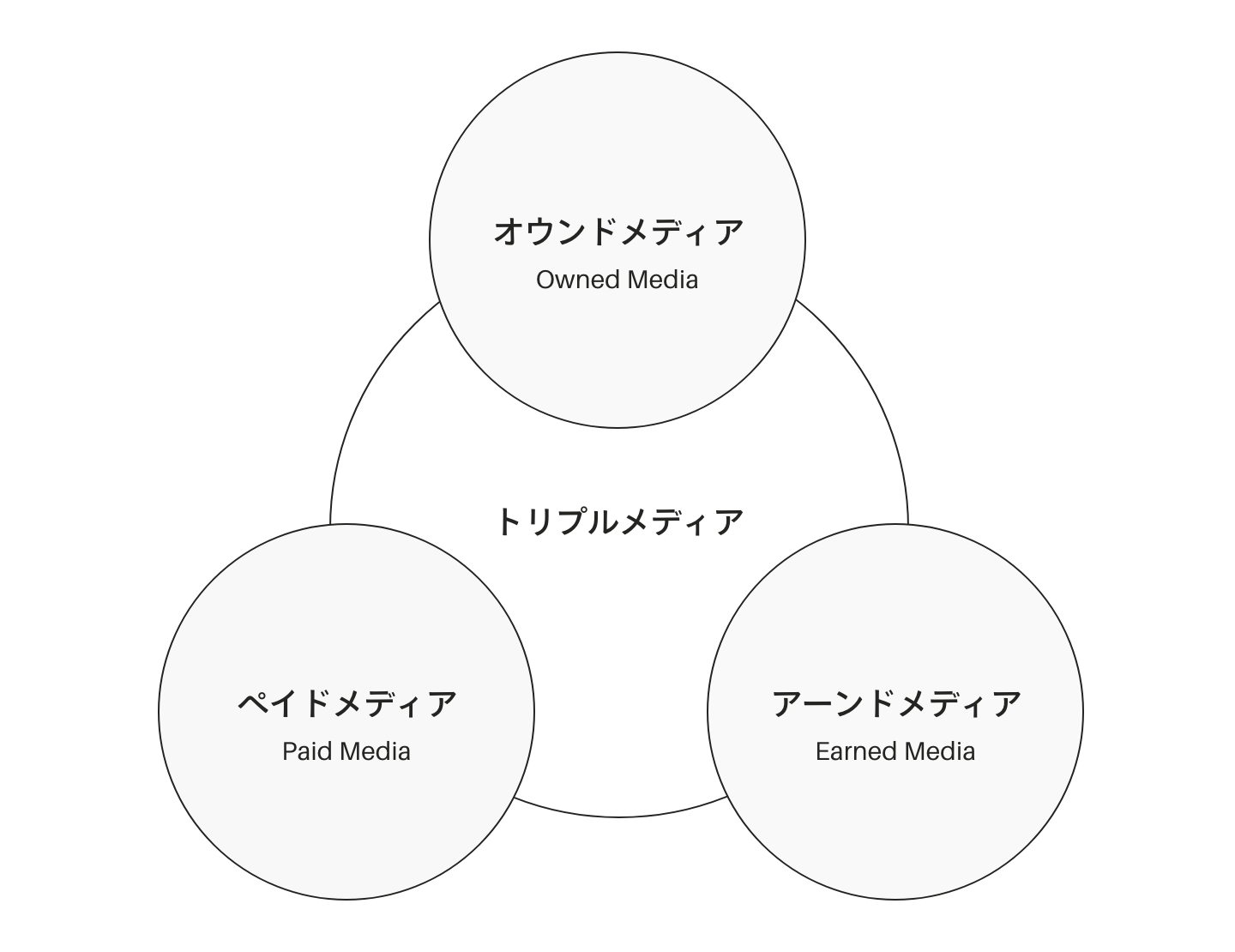

オウンドメディアは英語では【Owned Media】と表記され、「自らが発信権を持っているメディア」を意味します。

並列で語られる言葉として、消費者やユーザが主体となって情報を発信するアーンドメディア【Earned Media】、広告のように対価を払うことで情報掲載が可能になるペイドメディア【Paid Media】が存在し、3つを総称してトリプルメディアとも呼ばれます。

トリプルメディアという概念は、2009年に米国IT情報サイトCNET上に掲載された論文『Multimedia2.0』内で取り扱われたことから広まったと言われています。日本国内でも2010年ごろに社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会がこの考えを紹介し、『トリプルメディアマーケティング』(横山隆治/インプレスジャパン)といった書籍が刊行され、デジタルマーケティング業界を中心に広く浸透するキッカケとなりました。

オウンドメディアには、自らが発信権を持つメディアのすべてが含まれます。コーポレートサイト、ブランドサイト、製品サイト、サービスサイト、ランディングページなど、自社が編集権を持っているウェブサイトはすべてオウンドメディアに含まれます。

よく誤解されますが、オウンドメディアとはウェブサイトなどのデジタルメディアだけを指すわけではありません。紙の会社案内や広報誌などもオウンドメディアの一種です。

また、FacebookページやTwitterの公式アカウントをアーンドメディアに分類した企画書をしばしば見かけますが、これもオウンドメディアに対するよくある誤解の一つです。

オウンドメディアの条件として、プラットフォームが自社保有であるかどうかは関係ありません。他社が提供するプラットフォーム上であっても、編集権を持ち、自らの意思で情報発信ができるチャネルはすべてオウンドメディアとなります。つまり、企業公式のFacebookページやTwitterアカウントは、正しくはオウンドメディアに分類されます。

その一方、近年の現場における「オウンドメディア」は「ブログ型情報サイト」を意味することがほとんどです。これは本来のオウンドメディアの定義からは外れた用法であるため、私は、本来の定義のオウンドメディアを「広義のオウンドメディア」、ブログ型情報サイトを「狭義のオウンドメディア」と使い分けすることもあります。

この記事では、オウンドメディアという言葉が本来の意味から外れて浸透している現状を考慮し、現場で一般的に使われる「オウンドメディア=ブログ型情報サイト=狭義のオウンドメディア」という解釈を基本に、話を進めていきます。

2. なぜオウンドメディアが必要になるのか?

BtoB企業を対象としたベーシック社での調査では、4割の企業はオウンドメディアを運営し、検討中を含むと約6割がオウンドメディアに積極的というデータが出ています。

この調査からも企業のオウンドメディアに対する関心の高さがうかがえます。

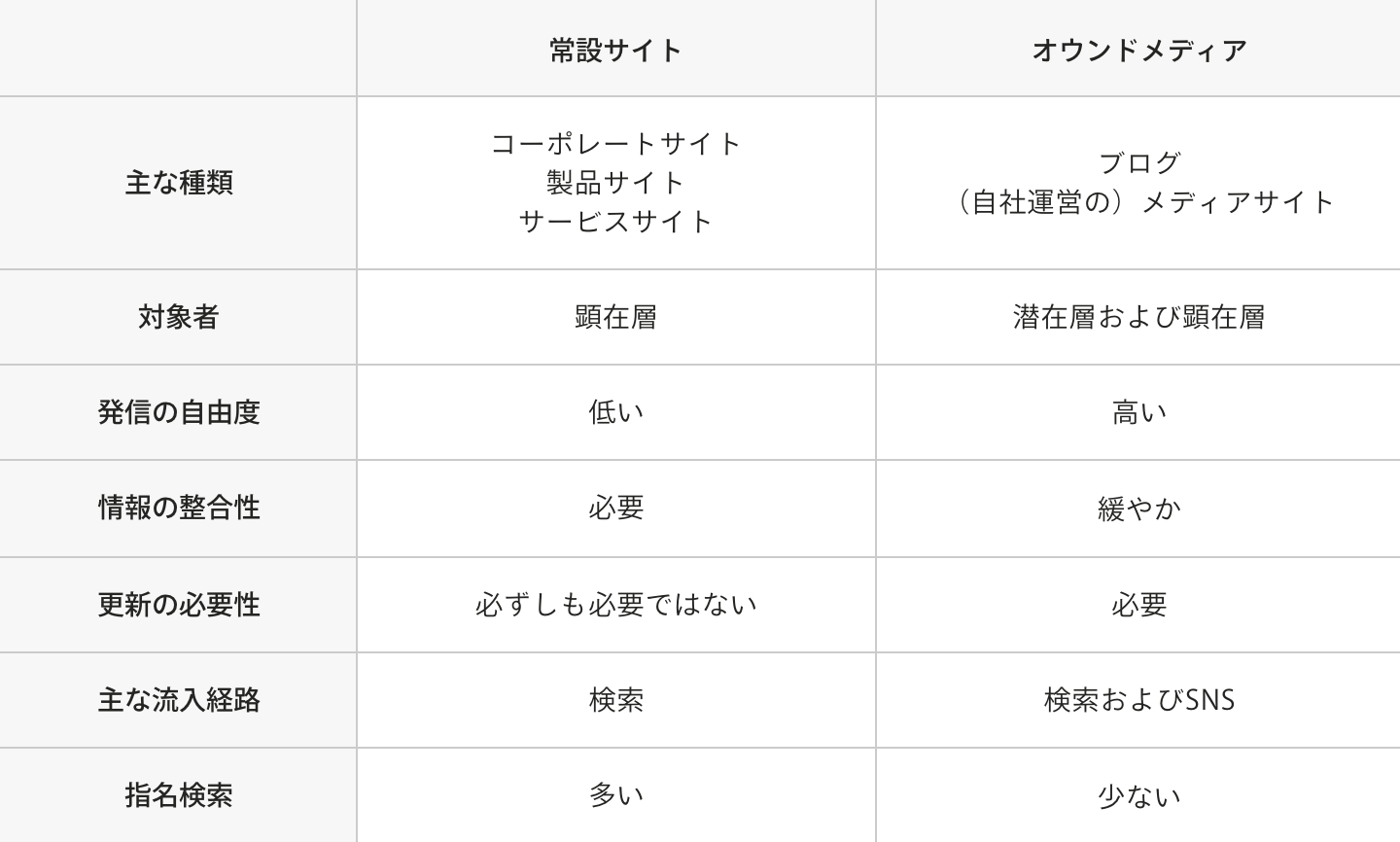

しかしそもそもの疑問として、コーポレートサイトや製品サイト、サービスサイト(以下、常設サイト)が存在するのに、なぜオウンドメディア(ブログ型情報サイト)という別のウェブサイトが必要になるのでしょうか?

それは、オウンドメディアを上手に活用すると、常設サイトでは難しいコンテンツ発信が可能になるからです。

- 潜在層に認知されるためのコンテンツ発信

- ニッチなターゲット向けのコンテンツ発信

- 一気に接点を作るための大量のコンテンツ発信

- 情報のグルーピングを気にしない雑多なコンテンツ発信

常設サイトには、商材の詳細な説明や導入事例など、ニーズが顕在化したユーザー向けのコンテンツが掲載されるのが一般的です。そうしたユーザーを資料請求やお問い合わせや店舗等に誘導し、より購買に近い接点を作るのが主な役割です。

その一方で、潜在ユーザー向けのコンテンツは極めて少ないか、まったく掲載しないことがほとんどです。これは常設サイトがあくまでプル型のメディア(ユーザーから能動的に接触してくるメディア)であることも起因しています。

もちろん作り方によっては、常設サイトの中に潜在層向けのコンテンツを設置することは可能です。

しかし常設サイトで取り扱うコンテンツの種類や幅を広げ過ぎると、常設サイトのメインテーマが分かりにくくなり、情報設計の難易度が飛躍的に上がります。常設サイトの本来の役割を最大化する意味では、顕在ユーザー向けのコンテンツに絞り込んだ方が得策というケースが多いのです。

このような「発信する情報の幅は広げたいが的は絞りたい」という常設サイトのジレンマを解消する手段となるのが、オウンドメディアです。

オウンドメディアは、常設サイトとは切り離して記事を掲載することが可能になるため、常設サイトの他コンテンツとの一貫性や情報設計をあまり気にせず、潜在層や特定のターゲット層に向けた自由なコンテンツ発信が可能になります。

例えば私たちベイジのオウンドメディア『knowledge/baigie』には、「伝わる提案書の書き方(スライド付)~ストーリー・コピー・デザインの法則」という記事が存在します。現在までに70万近くのページビュー(以下、PV)を獲得しており、「この記事でベイジを知りました」と問い合わせされることもあります。

明確に認知効果があるコンテンツですが、私たちの業態はウェブ制作会社であり、提案書作成支援はしていないため、このコンテンツをコーポレートサイトの常設コンテンツとして掲載することは難しいです。つまり、オウンドメディアがあったからこそ発信できたコンテンツといえます。

また私たちが支援したある企業では、ホリゾンタル型の製品であるため特定業界にフォーカスしたくないが、事業的には金融業界に重点的にアプローチしたかったため、オウンドメディアで金融業界向けの情報発信を行ったケースもありました。

このように、常設サイトの限界を超えて、自由なコンテンツ発信が可能であること、そしてマーケティング上、そうしたコンテンツが必要になる局面が多いことが、オウンドメディアが求められる一番の理由だと考えています。

なお、「常設サイトとは切り離して記事を掲載することが可能」と書きましたが、オウンドメディアは必ずしも「常設サイトと別立てしなければいけない」という決まりがあるわけではありません。

例えば「ブログ」というカテゴリ名で、常設サイト内のグローバルナビゲーションに配置され、同じUIの中で遷移できるケースも珍しくはありません。

このあたりに明確な判断基準はなく、更新性やオウンドメディアと常設サイトとの関係性の中で、総合的に判断されているのが実態です。

3. オウンドメディアが失敗する理由

オウンドメディアを上手に使えば、インターネットを活用したマーケティングの幅を大きく広げてくれますが、オウンドメディアは万能ではありません。その特性を誤解すると、オウンドメディアを立ち上げたけどうまくいかない、ということに陥ります。

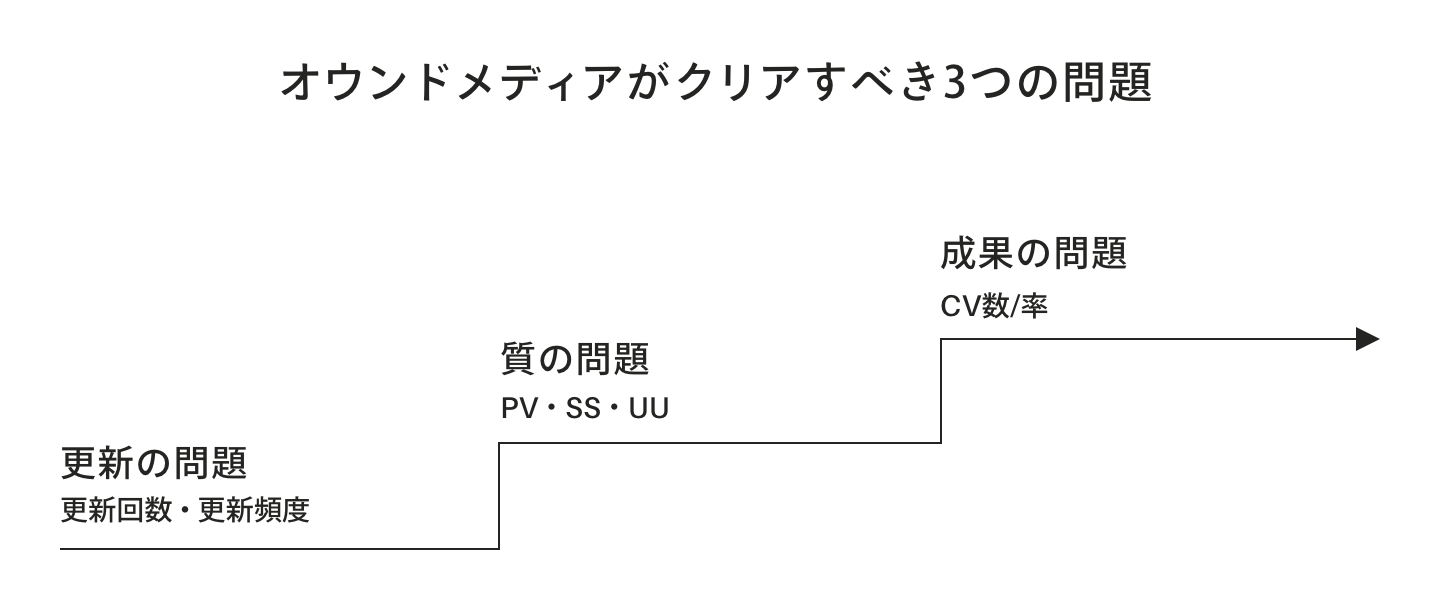

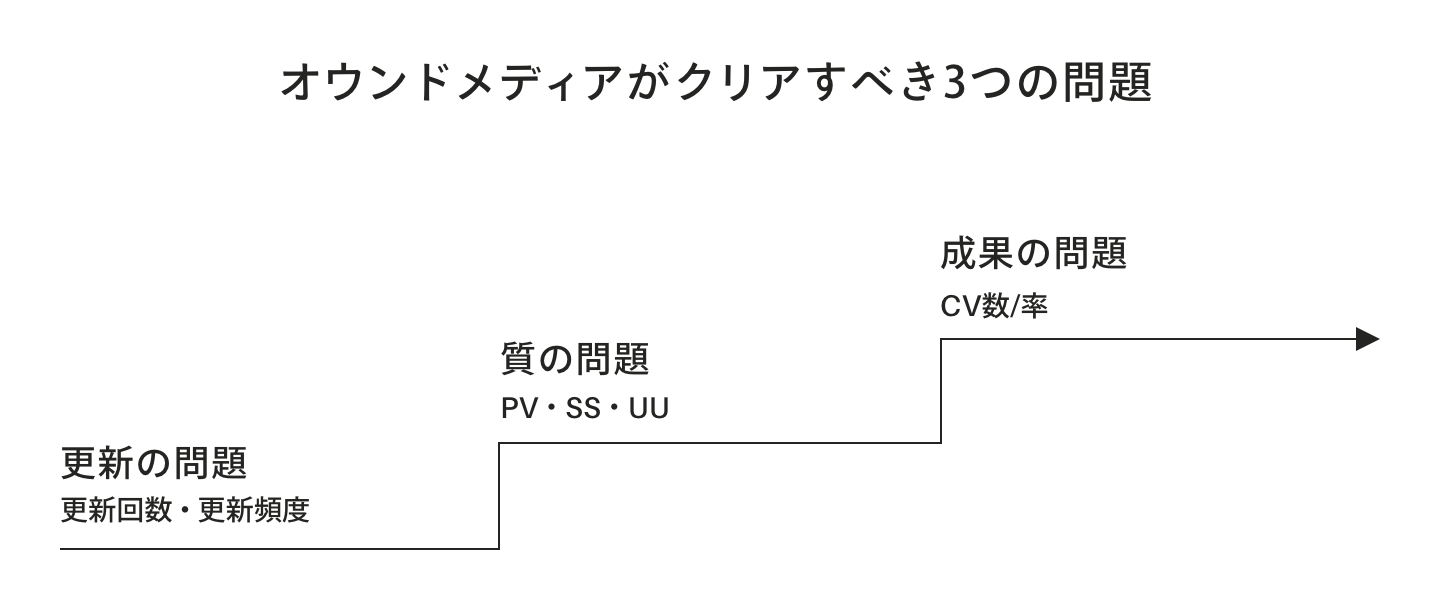

オウンドメディアの失敗事例はこれまで少なからず見てきましたが、失敗の原因は、3つに集約できるのではないかと思います。

3-1. 更新の問題

オウンドメディアの最大の特徴は、時間がかかることです。前述の調査では、オウンドメディアの成果が実感できるまでに1年以上かかった、という結果が記載されています。そんなオウンドメディアで最も多い失敗理由が「更新が続かなかった」です。

特に、社員が日常業務の合間に記事を書くような運用を選択し、最初はなんとか書き上げるが、徐々に日常業務を優先するようになり、やがて更新が止まる。そんなケースを数多く見てきました。オウンドメディアの最初の壁がこの「更新の問題」です。オウンドメディアを始めたら、更新が安定する体制を確立させることが最初の目標になります。

3-2. 質の問題

記事の更新が安定すると、次にぶつかるのが「質の問題」です。コンテンツの質は言語化・定量化が難しく、属人性が高いため、安定化が非常に難しい領域です。明確な解決策も見出しにくいため、均質化に多くの時間を使ってしまうことになります。

特に社内運用の場合、社員はプロのライターではないため、伝える内容を考えることより、伝えるための表現に多くの時間を費やしがちです。このようなコンテンツの質にまつわる問題をどうクリアするかに、オウンドメディアは直面します。

3-3. 成果の問題

更新の問題、質の問題をクリアして、最終的に行きつくのが成果の問題です。そしてこれこそ、オウンドメディア最大の難関かもしれません。「オウンドメディアの成果が見えない」というのは比較的よく聞く話ですが、原因は二つに大別されます。

一つは、成果を急ぎ過ぎていること。オウンドメディアは早くて半年、長ければ2~3年運営してやっと成果が出る類のものです。早計に成果を求めると、その意義を見失いやすくなります。

もう一つは成果の設定を間違えていること。オウンドメディアは成長ステージに合わせた成果設定が必要ですが、更新すら安定できない段階でコンバージョン(Conversion=お問い合わせなどへの転換、以下CV)の貢献数などを目標にしてしまうと、当然「成果が出てない」となります。適切な成果設定ができてないことで、運営途中で意義を見出せなくなり止めてしまうケースが散見されます。

3-4. 共通する問題

いずれの問題にも共通するのは、オウンドメディアを始めるにあたっての検討不足・準備不足です。何のために運営するのか。どういう成果を期待するのか。そのためにはどのくらいの期間をかけ、どういう人員をどのくらい関わらせるのか。

こうしたオウンドメディアの根幹となる戦略を立てないまま、「うちもそろそろオウンドメディアをやらないと」と見切り発車すると、高確率で失敗します。

逆にいえば、このような失敗を回避できるようなオウンドメディアの計画の立て方、運営組織の作り方をすると、オウンドメディアの成功確率が高まると考えられます。

こうした考えのもと、オウンドメディアの失敗を回避し、成功確率を高めるために作られた理論が、本記事で紹介する『STAAM』です。

4. オウンドメディアを成功に導くSTAAM

冒頭の繰り返しになりますが、STAAMとは、「この通りに検討すればオウンドメディアが成功する確率を高めることができる」という、私たちが作った独自の検討ステップです。STAAMとは、Strategy(戦略)、Theme(主題)、Article(記事)、Awareness(認知)、Management(運用)の頭文字を取ったものです。

S=Strategy(戦略)では、その名の通り、オウンドメディアの戦略について検討します。多くのオウンドメディアは、戦略が曖昧なままに立ち上げ、運用がうまくいかなくなり、社内からも認められず、更新が止まってしまったりします。より具体的には、以下のようなことを議論・検討していきます。

- オウンドメディアの目的は?

- マーケティング課題の何を解決するのか?

- マーケティングファネルのどこを担うのか?

- どんなスタイルのオウンドメディアであるべきか?

- どんなターゲットを前提とするか?

- どういう風に顧客化することを想定するか?

- KPIをどう設定するか?

T=Theme(主題)では、オウンドメディアで取り扱うテーマについて検討します。テーマが決まっていないことで、オウンドメディアの方向性が絞られず、ちぐはぐなメディアになってしまう恐れがあります。実際には運用しながらテーマを調整していくことも多いですが、最初の段階である程度テーマを決めておいた方が、迷いは少なくなるでしょう。より具体的には、以下のようなことを議論・検討していきます。

- ターゲットはどんなことに興味がある?

- ターゲットはどんな課題や悩みを持っている?

- ターゲットはどんな行動を取っている?

- ターゲットはどんなコンテンツなら読む?

- オウンドメディアにはどんなコンテンツを掲載する?

A=Article(記事)では、記事そのものの品質をどう高めて、維持するかについて検討します。記事の編集や文章に関する品質基準を定め、それを維持するための仕組みがなければ、オウンドメディアの記事の質は安定しないでしょう。とはいえ、文章にはどうしても属人的な部分があるため、5つのステップの中でも仕組み化が一番難しい領域かもしれません。より具体的には、以下のようなことを議論・検討していきます。

- このオウンドメディアの最低限求める品質は?

- 記事の品質を安定させる記事フォーマットは?

- 記事の品質を維持するための文章のルールは?

A=Awareness(認知)では、コンテンツの認知手段あるいは配信手段について検討します。オウンドメディアにおいて、記事を公開することにばかり気を取られて、この配信手段に関する議論が置き去りになっていることがよくあります。どんなに魅力的な記事を作っても、インターネット上にただ公開するだけでは見られません。それを送り届け、人々に存在を知ってもらうための仕掛けも必要です。より具体的には、以下のようなことを議論・検討していきます。

- コンテンツはどうやって知ってもらうのか?

- どういう検索キーワードを狙っていくか?

- SEO上の競合となるコンテンツはどんな内容か?

- SNSでシェアされるためにはどうするか?

- SNSアカウントをどうやって運用していくか?

M=Management(運営)では、オウンドメディアを作るための組織体制やルール作りについて検討します。オウンドメディアの運営方法を考慮せず、現場の社員任せにしては高確率で失敗します。ほとんどの企業では、編集部のようなグループを作り、進め方や役割分担を管理していく必要があります。より具体的には、以下のようなことを議論・検討していきます。

- どういう組織体制にするか?

- 参加メンバーは誰にするか?

- 参加メンバーのそれぞれの役割は?

- どの領域をアウトソースするか?

- 外部のライターをどう選び、どう管理するか?

- 定例会議はどう運営していくか?

- コンテンツの起案から公開までの流れは?

ここからは各ステップについて、より詳しく解説していきます。

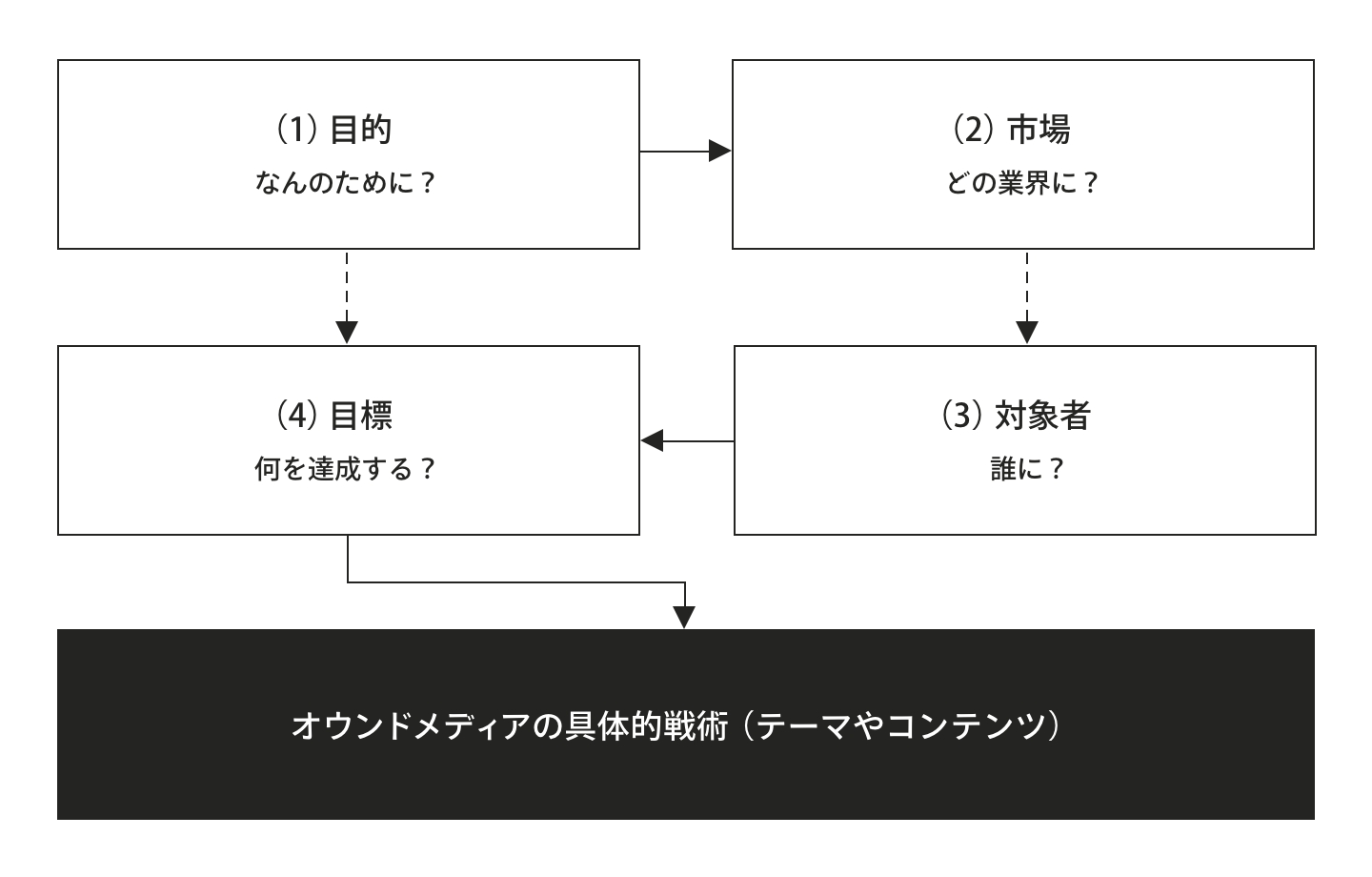

5. Strategy(戦略)

オウンドメディアの目的や方針が明確でなく、漠然と運営していると、運用開始後に迷走しやすくなります。「他社もやってるから」という理由だけで始めるのではなく、何のために、誰のために、という戦略の基本をまず明確にする必要があります。

STAAMメソッドにおける最初のStrategy(戦略)のステップでは、以下の4つの順番でオウンドメディアの基本的な方向性を決定づけ、その存在意義を明確にしていきます。

5-1. 目的

オウンドメディアの目的といわれたら、「そんなのは顧客獲得に決まってる」と思うかもしれません。しかし、本当に顧客獲得しか目的になりえないのでしょうか?

注意しておきたいのは、顧客獲得「だけ」を目的にしたオウンドメディア運営は難易度が高く、初期段階で頓挫する可能性を高めるということです。

無料でコンテンツを発信するオウンドメディアは、成果が出るまでに時間がかかります。しかもいつ成果が出るか読めません。顧客獲得という経営直結のシビアな成果「だけ」を目的にすると、成果が実感できるまで待ちきれず、途中で止める判断になりがちです。

成功事例と言われるオウンドメディアの中には、顧客獲得に貢献しているが、顧客獲得自体を直接的な目的とせず、「情報発信は企業文化」「目的は市場貢献」と公言しているケースが存在します。

これらの例からも、オウンドメディアを根気よく長く続けるには、最終的な目的は顧客獲得だとしても、それ以外の目的を持たせた方がいいのではないかと私たちは考えます。

「急がば回れ」に似た考え方ですが、このようにオウンドメディアに複数の目的を設定するやり方を「マルチオブジェクティブ戦略」と私たちは呼んでいます。

マルチオブジェクティブ戦略であれば、どれか一つの目的が達成されなくても、別の目的の達成実感があれば、意義を感じ、続けられます。「続けるのが最大の難関」となりやすいオウンドメディアにとって、継続の障壁をできるだけ取り除くのは、初期の運用で特に重要です。

つまり、マルチオブジェクティブ戦略を取ることで、長期的なオウンドメディア運営を可能にし、結果的に事業貢献できるオウンドメディアに育てる可能性を高めるわけです。

マルチオブジェクティブ戦略をもう少し具体的に説明すると、オウンドメディアに以下の4タイプの目的の複数、もしくはすべてを設定しよう、という考え方です。

顧客獲得は、この中のマーケティングに含まれます。(図の中で「狭義の」としているのは、マーケティングには様々な解釈があり、上記の目的はすべてマーケティングである、という解釈もできるため、あえて「狭義の」としています)

マーケティングにおける最重要指標は売上や顧客数になりますが、相関する数字として、リード数、商談数なども参考指標になりえます。

しかし繰り返しお話ししている通り、この手の指標が上向くまでには、それなりの時間がかかることを覚悟する必要があります。オウンドメディアのプロではない社員で運用する場合はなおさらです。特に運用の初期段階では、マーケティングは数ある目的の一つくらいにしておくことをおすすめします。

リクルーティングは、マーケティングと同じくらい、企業がオウンドメディアに求める成果といえるでしょう。大手企業の中には、リクルーティングに特化した採用オウンドメディアを個別に立ち上げているケースも多く見られます。ただ、マーケティングとリクルーティングで、オウンドメディアを分ける必要は、必ずしもありません。

顧客を意識して情報発信すると、同業者の目にも触れやすくなります。これが、優秀な中途採用人材との出会いを生み出します。特に中途採用においては顧客と求職者でターゲットが重複するため、このようなことが起こりえます。

リクルーティング目的のオウンドメディア運営で追いかける最重要指標は採用数になりますが、エントリー数や面接/内定の辞退率も、参考指標になります。書類通過した応募者の口から「オウンドメディアを見ています」という言葉が頻繁に出てくる場合には、採用活動に一定の貢献ができていると判断していいでしょう。

コーポレートブランディングには、企業認知、あるいは好意度の上昇を目的とするケースが含まれます。コーポレートブランディングの指標としては、企業認知度や好意度が直接的ですが、ドメイン全体の指名検索数、SNSでのUGC数なども、参考指標になりえます。

コーポレートブランディングは成果が曖昧なため、目標未達による頓挫のリスクは減りますが、妥当性を検証しないままダラダラ運用を続けるリスクを高めます。そのため、コーポレートブランディングをメインにするとしても、成功基準となる参考指標はある程度社内で決めておいた方がいいでしょう。

社員教育という観点は抜け落ちやすいですが、実は最も現実的で達成しやすい、オウンドメディアの目的といえます。しっかりした内容のオウンドメディアの記事を書こうとすると、それなりの調査や学習が必要となります。しかしこのことが、執筆担当者の知識獲得やスキルの体系化に繋がります。

オウンドメディアとして記事化することで、社内に眠っている暗黙知を形式知化し、後から入社する社員のための教育資料にすることもできます。私たちのオウンドメディアにもそうした性質の記事がいくつかあります。「誰のためでもなく自分のために書く」というのが、オウンドメディアの目的の一つになるわけです。

オウンドメディアを運用する場合はこのように、マーケティング、リクルーティング、コーポレートブランディング、社員教育の4つの目的を持たせるのが理想です。

目的が複数あれば、例え「CVに繋がっていない」という声があがっても、運用する意義を見出しやすくします。成果が出るまで時間がかかるオウンドメディアの特性を考慮し、運営を継続しやすくする目的設定をする、というわけです。

5-2. 市場

市場とは、オウンドメディアが対峙している市場です。業界、分野、あるいは特定の顧客群と言い換えることもできます。

オウンドメディアの目的にマーケティングやリクルーティングを含めるなら、市場定義を明確にすることは不可欠です。ターゲットとする市場が曖昧だと、オウンドメディアの成果も曖昧になってしまうからです。

オウンドメディアの市場定義は、新規商材の市場定義と比べれば難しくはありません。というのも、基本的には以下の2パターンになるからです。

- 商材のターゲット市場と同じ

- 商材のターゲット市場の一部

商材のターゲット市場と同じ場合は、オウンドメディア向けの市場定義は不要です。

一方のターゲット市場と異なる場合というのは、例えば商材自体はホリゾンタル型で業種業態を選ばないが、製造業の顧客を獲得するためにオウンドメディアを立ち上げたい、といったようなケースです。この場合は、オウンドメディアとしてどの市場を狙うのかを、改めて明確にする必要があります。

市場定義をすると、トラフィックに対する現実的な期待値が見えてきます。

華々しい成果を上げている他社事例ばかり見てると「うちも月間100万PVくらいを目指すべきなのか」などと思いがちです。しかし、そのオウンドメディアにおいてどのくらいのトラフィックが妥当かは、市場規模によって変わります。オウンドメディアのターゲット市場が5,000社くらいのBtoB市場だと分かっていれば、月間100万PVも必要ないことが、すぐ判断できるようになります。

オウンドメディアを運営する中で、市場が変わることも珍しくありません。ただそれでも、記事の方向性を明確にする、規模のアタリを付けておくという意味で、どういう市場を狙うかは、あらかじめ明確にしておくといいでしょう。

5-3. 対象者

市場を決めたら、次に明確にしたいのが対象者です。

対象者の設定自体は、どんなオウンドメディアでも開始前にそれなりに議論されていますが、ポイントは、きちんと目的と接続した対象者になっているか、ということです。

オウンドメディアに関する相談を受けると、オウンドメディアの方針と記事内容がちぐはぐで、何が目的のオウンドメディアかよく分からないケースにしばしば遭遇します。こうしたオウンドメディアに不足しているのが「目的との接続」です。

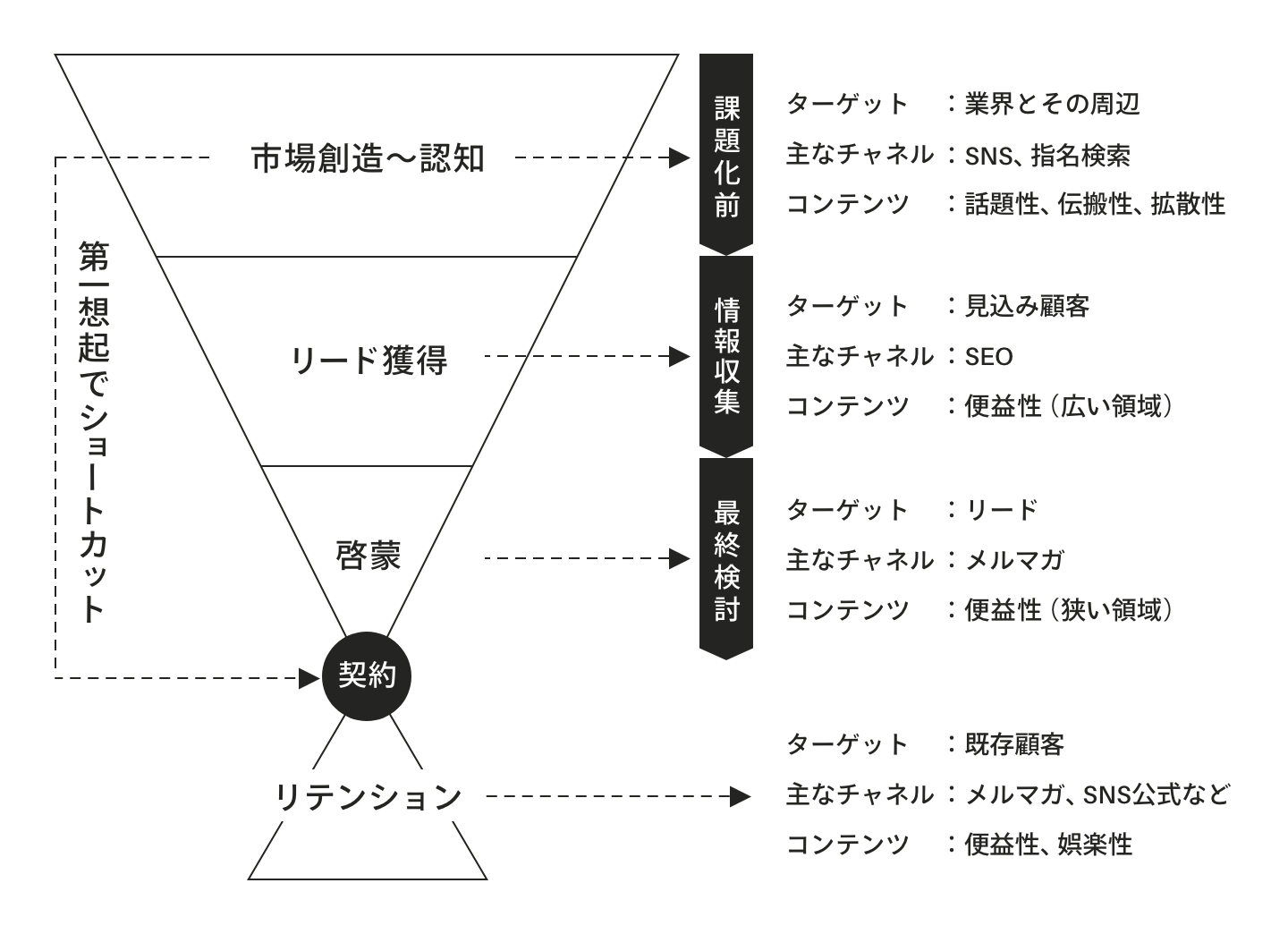

以下は、私たちが支援したあるオウンドメディアにおける、対象者を定義するための資料の一部です。

図にあるように、一番上の「課題化前」の顧客を対象とするのと、「情報収集」の顧客を対象とするのと、「最終検討」の顧客を対象とするのでは、接点となるチャネルも、コンテンツのテーマも変わってきます。

よくあるのが、CV獲得をオウンドメディアの目的としながら、CVからは遠いがPVは取りやすい記事ばかり書いてしまうようなケースです。

CV獲得を目的とするなら、CVに直結する顕在層向けの記事を厚めにしなければいけません。潜在層向けの記事を書くのであれば、目的はCV獲得ではなく、社名認知や市場啓蒙くらいが現実的です。これが、目的と対象者が紐づいている状態、ということです。

こうした分解をせずに漠然とオウンドメディアを開始し、短絡的にPVだけを追いかけていると、「これはそもそも何を目的に、誰向けに書いてるんだっけ?」という記事を作り続けることになりかねません。

記事毎に柔軟に対象者を変えることができるのがオウンドメディアのメリットでもあるため、戦略検討段階で細かく対象者を絞り込む必要はありませんが、見当違いな運用をしないよう、目的と繋がった対象者の大まかな方向性くらいは言語化して、社内やチームで認識合わせをしておいた方がいいでしょう。

5-4. 目標

目標を構成するのは、目的と繋がった指標と、数値化された目標値です。指標は通常、目的を決めると芋づる式に決まります。目標値に関しては、市場や対象者を決めることで、おおよその数が見えてきます。

ただ、目的・市場・対象者と直結した指標や目標値は、どちらかといえば「最終目標」といえるものです。成果が出るまでに時間がかかるオウンドメディアは、この最終目標をいきなりKPIにせず、オウンドメディアの成長ステージに応じたKPI設定をした方がいい、というのが私たちの考えです。

具体的には、「オウンドメディアが失敗する理由」で紹介した3つの問題をクリアできるように、段階的にKPIを設定するのがおすすめです。

最初のステップ「更新の問題」では、十分な量のコンテンツを、安定的に継続的に供給できるかが、主な課題になります。オウンドメディアでは、意気込んで開始したものの、徐々に更新が途絶えてやがて活動が停止する、という失敗が頻発しています。

立ち上げたばかりのオウンドメディアは、まずこの更新の問題を解決しなければなりません。この更新の問題をまだクリアできていない駆け出しのオウンドメディアは、まずは更新回数や更新頻度をKPIに設定するのがいいと考えます。

更新の問題をクリアできるようになった頃、次に訪れるのが「質の問題」です。

いかにコンスタントに更新を続けても、企業目線の一人よがりなコンテンツ、読んでてつまらない質が低い記事ばかりでは、見てくれる人はなかなか増えていきません。想定している対象者の関心を引き、企業や商材を覚えてもらうには、「コンテンツの質」が必要になってきます。

コンテンツの質は厳密には数値化できません。そのため、定性的な基準で判断するか、PVを参考にするのが現実的な方法となるでしょう。いうまでもなく、PVはコンテンツの質そのものではありませんが、PVが多い≒見に来る人が多い≒コンテンツの質が高い、と捉えて割り切る参考指標にはできます。

また、PVのように分かりやすく、数字が大きくなりやすい指標は、運営のモチベーションアップにも繋がるため、本来求めている成果が出るまでの暫定的なKPIとして、ある一定有効だとも言えます。

更新の問題、質の問題をクリアしてはじめて、オウンドメディアは「成果の問題」に向き合うことができます。この段階にきてようやく、オウンドメディアの目的と直結した本当の目標を目指していけるようになるのです。

このように、オウンドメディアの成長ステージによってKPIを変えていくことで、非現実的なスピード感で成果を求めた結果社内で評価されず、道半ばで打ち切りになる確率を最小化できるでしょう。

5-5. KPIを置くデメリット

オウンドメディアの運営を開始する際、「KPIを置くもの」と思い込んでいるケースも多いですが、そもそもKPIを置くべきか、という議論もしておいた方がいいでしょう。なぜなら、あえてKPIを置かない方針で成果を出しているオウンドメディアも、世の中には少なからず存在するからです。

クラスメソッド『Developers IO』、サイボウズ『サイボウズ式』、グッドパッチ『グッドパッチブログ』、アナグラム『アナグラムのブログ』、才流『(才流の)メソッド』は、いわゆるKPIを追わないタイプのオウンドメディアとして知られています。そして私たちの会社ベイジの『knowledge / baigie』も同様です。

こうしたKPIを追わないオウンドメディアの立ち上げには、経営者が強く関与しているのも特徴です。経営者がコミットし、KPIを追わないと、オウンドメディアを止める理由がなくなります。いずれのオウンドメディアも、結果的に長続きし、大きな成果や影響力に繋がっています。

こうしたオウンドメディアが、いわゆるKPIを置かないのは、成果を考えず、牧歌的に運営したいから、というわけではありません。逆に、事業に好影響を与える本質的な成果を得たいからこそKPIを置かない、という考え方であることが多いです。なぜなら、オウンドメディアにKPIを置くことにはデメリットもあるからです。

- 視点が短期的になり、長期的な成果を考えなくなる

- 数字の達成ばかりを追求しだし、コンテンツの質を追求しなくなる

- 数字にばかり向き合い、読者やユーザーに向き合わなくなる

- 事業の多岐に渡ることなのに、KPI化すると視野が狭くなる

オウンドメディアに厳格なKPIを置くことのデメリットを理解している企業では、更新頻度のような緩やかな指標と、KPIに変わるコンテンツの内容に対するポリシーや定性的な評価軸は持ちつつ、PVやCVアシストのような、いわゆるKPIっぽいKPIをあえて設定していないことがあります。

オウンドメディアには必ずしもKPIが必要なわけではありません。会社のカルチャーや経営者の意思を踏まえて、良質な発信が長く続くための、適切なオウンドメディアの目標をチームで検討し、設定するようにしましょう。

5-6. まとめ:チェックリスト

オウンドメディアのStrategy(戦略)として、以下のようなことが十分に議論・検討されているか、改めてチェックしてみましょう。

- オウンドメディアの目的は、明確に設定されていますか?

- オウンドメディアの目的は、複数設定することができそうですか?

- オウンドメディアのターゲット市場は、商材と同じですか?

- オウンドメディアのターゲット市場が商材と異なる場合、改めて定義していますか?

- オウンドメディアのターゲット市場は、どのくらいの市場規模(人数/社数)ですか?

- オウンドメディアの対象者は、明確に定義されていますか?

- オウンドメディアの対象者は、目的と繋がっていますか?

- オウンドメディアの対象者は、ファネル上のどこに位置していますか?

- オウンドメディアの目標は、目的とあった指標が設定されていますか?

- オウンドメディアの目標は、現実的な数字が設定されていますか?

- オウンドメディアのKPIは、成長ステージに合わせた現実的なものですか?

- オウンドメディアにKPIを置かない、という選択肢は議論していますか?

- オウンドメディアにKPIを置かない場合、定性的な目標は何ですか?

6. Theme(テーマ)

クラウド会計でお馴染みのfreeeのオウンドメディア『経営ハッカー』では、オウンドメディアのことを、以下のように説明しています。

経営ハッカーは、ビジネスを立ち上げ、日々運営し、事業継続に奮闘する多忙な経営者・個人事業主に役立つ情報提供をします。テーマは、「会計、経理、人事労務、税務、確定申告、給与計算、起業、会社設立」など。

この中で触れられている「テーマ」がまさに、STAAMにおけるThemeのステップで取り扱うテーマです。

オウンドメディアの戦略(目的や対象者)が決まったら、いよいよコンテンツの企画に入ります。しかし、いきなり記事を作るのではなく、そのオウンドメディアでどんな種類の記事を扱うのか、その方向性をまず決めていく必要があります。これがテーマです。

オウンドメディアのテーマは、カテゴリに表出していることが多いです。またSEO目的のオウンドメディアの場合、テーマ=優先度の高い検索キーワードになってきます。

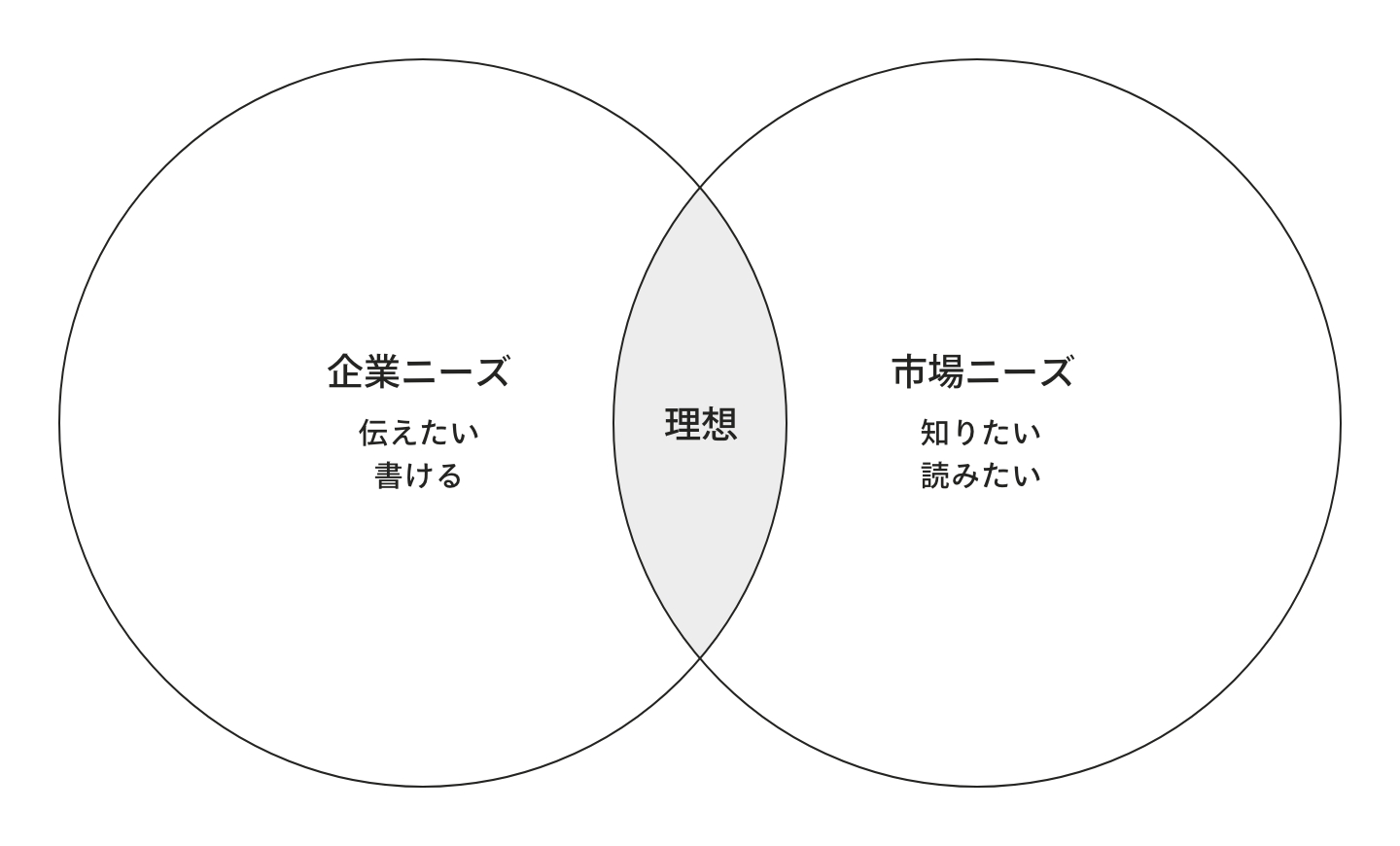

オウンドメディアで最も避けたいのは、せっかく記事を書いたのに、市場にニーズがなく誰にも読まれないという状況です。

一方で市場にニーズがあり、記事がどんなにシェアされても、それが自社のビジネスとまったく関係のないものなら、企業がわざわざ作るべきコンテンツではなくなります。

こうした行き違いを避けるために、オウンドメディアで取り扱うテーマは、企業ニーズ(伝えたい/書ける)視点と、市場ニーズ(知りたい/読みたい)視点の、両方を加味して決めていく必要があります。

企業ニーズと市場ニーズがミックスした記事テーマを発想するためには、私たちは以下のステップで検討することをおすすめしています。

- リサーチ(市場ニーズの検証)

- アイディエーション(企業ニーズの洗い出し)

- テーマ選定(企業ニーズと市場ニーズのミックス)

- テーマの記事化

6-1. リサーチ(市場ニーズの検証)

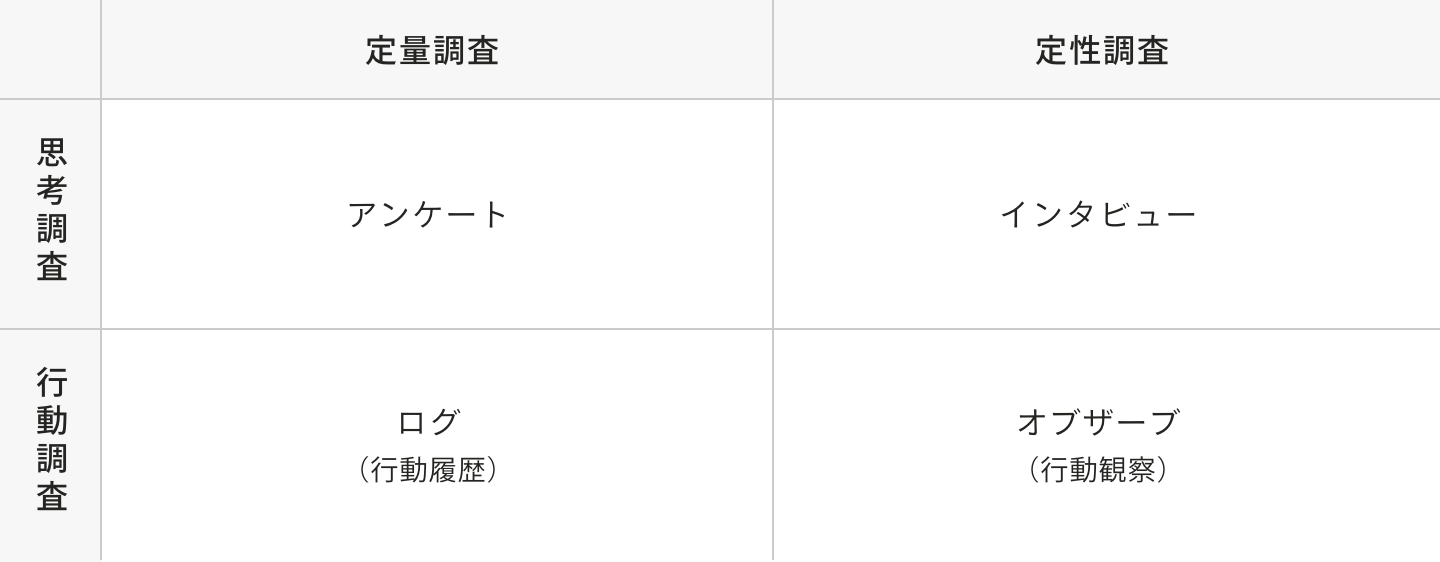

リサーチは本来、マーケティングや製品開発を検討する段階で実施されていなければいけません。リサーチには様々な手法がありますが、分かりやすく分類すると、以下のように整理することができます。(マーケティング学習アプリ『グロースX』内で紹介された図を参考に当社独自にカスタマイズ)

定量調査は、量を把握する調査手法で、意思決定を促すのに向いています。心理を把握するのならアンケート、行動を把握するのにはログが向いています。結果は統計学的分析に基づいて図やグラフで結果が表現されることが多いです。

ログといえばGoogleアナリティクス(以下、GA)のようなアクセスログを想像しがちですが、MA(Marketing Automation)やSFA(Sales Force Automation)、CRM(Customer Relationship Management)に記録されているデータもログの一種であり、顧客等の行動様式を類推する情報源になりえます。

定性調査は質を把握する調査手法で、アイデア発想に向いています。心理の把握にはインタビュー、行動の把握には行動観察が適しています。行動観察には、ユーザーテストやエスノグラフィなど、デザインリサーチの中で扱われるものも多く含まれます。定性調査は発言や行動からの分析となるため、結果は基本的にはテキストで表現されます。

オウンドメディアのために、こうしたすべての手法を網羅するようにリサーチを行っていると、それだけで膨大な時間とコストが奪われ、肝心のコンテンツ作りには一向に着手できなくなります。そのため、オウンドメディアに関係してリサーチする場合には、手法を取捨選択するのが現実的です。

このような前提があったうえで、オウンドメディア向けのリサーチという観点で特におすすめしておきたいリサーチツールとして、インターネット上での市場性を類推することができる以下の4つをご紹介します。

- キーワードプランナー(無料/有償)

- はてなブックマーク(無料)

- SEO分析ツール(有料)

- SNS分析ツール(有料)

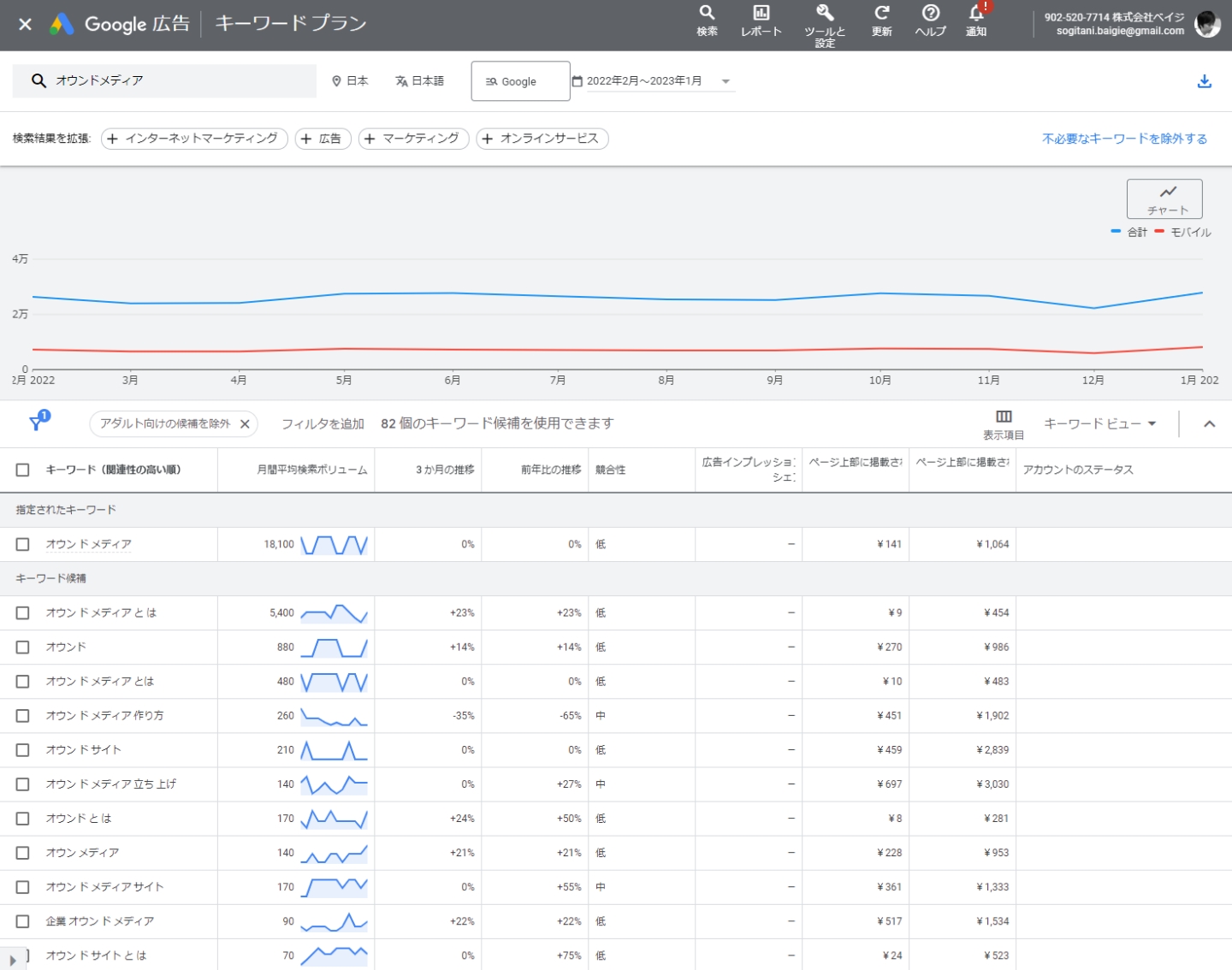

キーワードプランナーは、Google広告が提供しているキーワードの検索ボリューム(検索数)を確認できるツールです。

記事のテーマをキーワード化した上で、どのくらいのユーザーがそのキーワードを検索しているかを確認することで、記事の市場性を推測します。この検索ボリュームは概数で正確なものではありませんが、だいたいの市場規模をザックリつかむには十分です。(キーワードプランナーはGoogle広告に出稿していないとかなり大きな数字しか見ることができません)

また、はてなブックマークの検索機能を使い、同じようなテーマの記事が過去にどのくらいブックマークされてきたかを調べることもできます。

ブックマークが多い場合、それなりにターゲットが存在する(市場規模が大きい)テーマであると判断できます。はてなブックマークにセレクトされる記事にはやや偏りはありますが、参考情報の一つとしては、十分活用可能です。

これ以外にも、SEO分析ツールやSNS分析ツールも、テーマの市場性を確かめるのに有効です。多くは有償ツールとなりますが、特にキーワード単位で分析をしたり、キーワードをサジェストしてくれる機能は、有効なテーマを選ぶ良いヒントになります。会社が契約している場合には、積極的に活用してみましょう。

ちなみに、市場性が低いテーマ=書くべきでない、というわけではありません。検索もされずSNSで共有されていなくても、ビジネスとして「この記事はしっかりと書きたい」と判断できるものは、市場性を気にせずに記事化すべきです。

ただ、それが広く読まれる可能性があるものなのか、一部の人しか読まないものなのかは、事前に把握しておいた方がいいでしょう。その意味でも、思い当たるテーマについては一度簡単にリサーチをし、市場規模のアタリを付けておくことをおすすめします。

また、リサーチは最初にしなければいけないものでもありません。コンテンツ発信を続けながら、確かめたいことが出てきたら、都度リサーチを行っていきましょう。

6-2. アイディエーション

リサーチ同様、アイディエーション(アイデア出し)も、オウンドメディアに限ったノウハウではありません。一般的にアイデア発想法と呼ばれているもののすべてが、ここに含まれます。

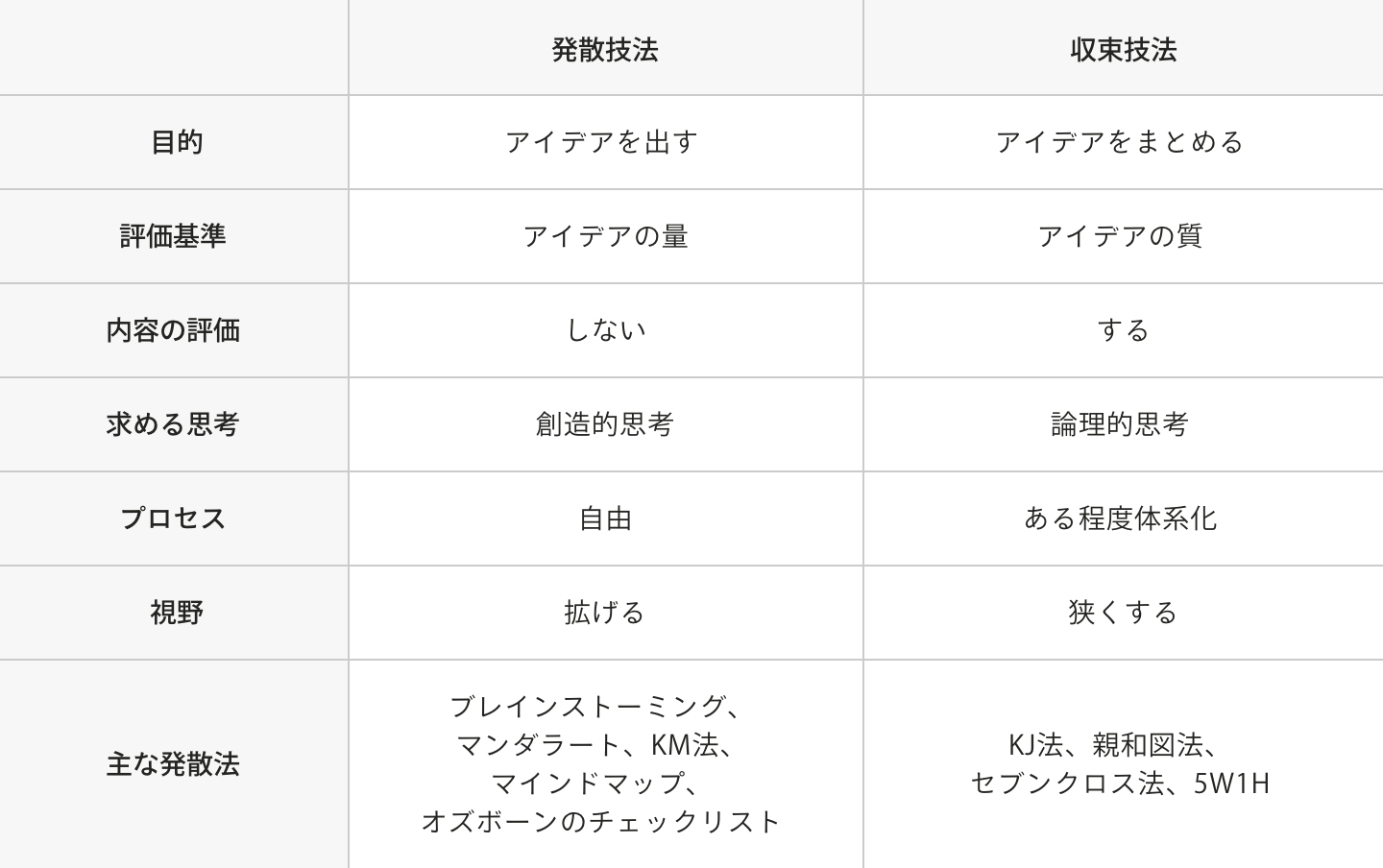

アイデア発想法にもいくつかの分類がありますが、基礎的な分類として、「発散技法」と「収束技法」は覚えておくといいでしょう。

発散技法とは、アイデアを自由に発散させて量を出すのに向いている手法です。有名なものでは、ブレインストーミング(ブレスト)、マンダラート、KM法、マインドマップ、オズボーンのチェックリストなどがこれに含まれます。自由で偶発的な発想を求めるならブレストやKM法、何かを起点として連想を促したいならマンダラートやマインドマップなど、どういうタイプの発散をしたいかによって使い分ける必要があります。

収束技法とは、生まれたアイデアを体系立てて整理・収束し、質を高めるのに向いている手法です。よく知られたものとしては、KJ法、親和図法、セブンクロス法、5W1Hなどがあります。アイデアの情報設計を行ってカテゴリ分けやグルーピングをし、アイデアの優先順位を決めていきます。

求めるアイデア、チームとの相性などで手法は選択すべきという前提の上で、オウンドメディアのテーマや記事のアイデアを発想する方法としては、ブレストによる発散と、KJ法による収束がおすすめだと考えています。

ブレストといえば、会議室でホワイトボードに付箋を貼っていくようなやり方を想像するかもしれませんが、オウンドメディアのテーマを発散するという意味では、会議室&ホワイトボード&付箋紙がセットである必要はありません。

オンラインであれば、Miroを用いることで、ホワイトボードと付箋紙を使った発散と似たようなことは可能です。また、オンライン会議ツールで会話をしながらスプレッドシートにメモを書き込んでいく方法でも、十分なアイデアが出てきます。ツールに囚われず、チームで手慣れたやり方で進めるといいでしょう。

なお、ブレストで自由な発散をしていると、オウンドメディアのテーマのような抽象度が高いものと、記事タイトルの候補のような具体性が高いものが、混在してくるかと思います。しかし、ブレストの段階では情報粒度を整える必要はありません。その後の収束のステップで整理するので、思いついたものはそのまま残し、自由に発散しましょう。

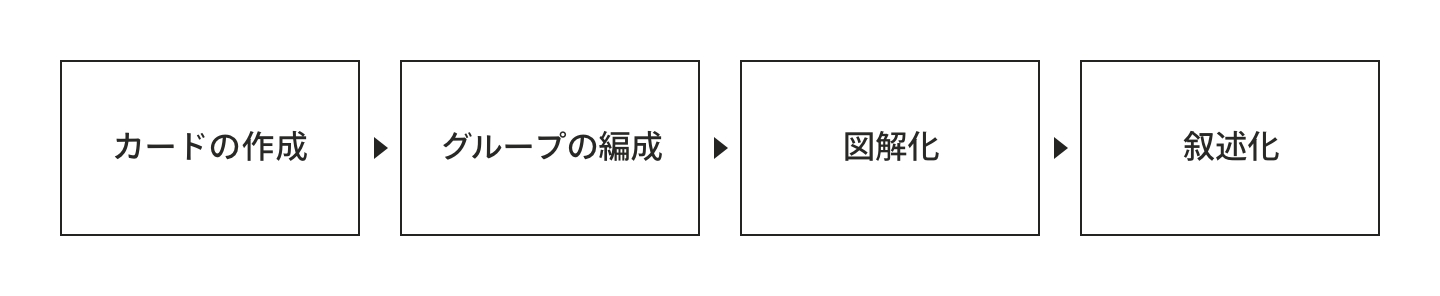

アイデアがある程度出切ったと思ったら、次にKJ法で整理していきます。KJ法とは、文化人類学者である川喜田二郎がデータをまとめるために考案した手法です。と書くとアカデミックな知識を必要とする特別な手法に思えるかもしれませんが、多くの人が仕事の中で、KJ法と同じような情報の整理や分類を自然と行っているはずです。KJ法では、以下のようなステップで、アイデアを整理していきます。

カードの作成

グループ編成

図解化

叙述化

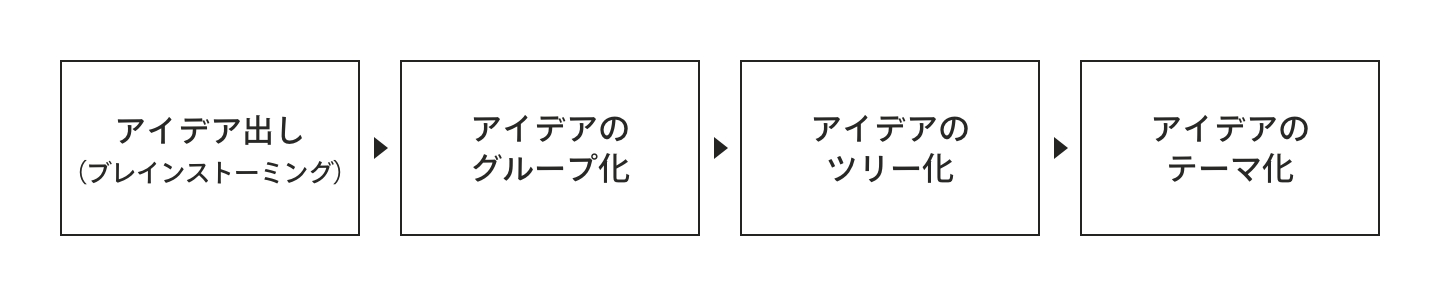

これを応用して総括すると、オウンドメディアのテーマ作成としては、以下のようなステップで行うのがいいと考えます。

アイデア出し(ブレインストーミング)

アイデアのグループ化

アイデアのツリー化

アイデアのテーマ化

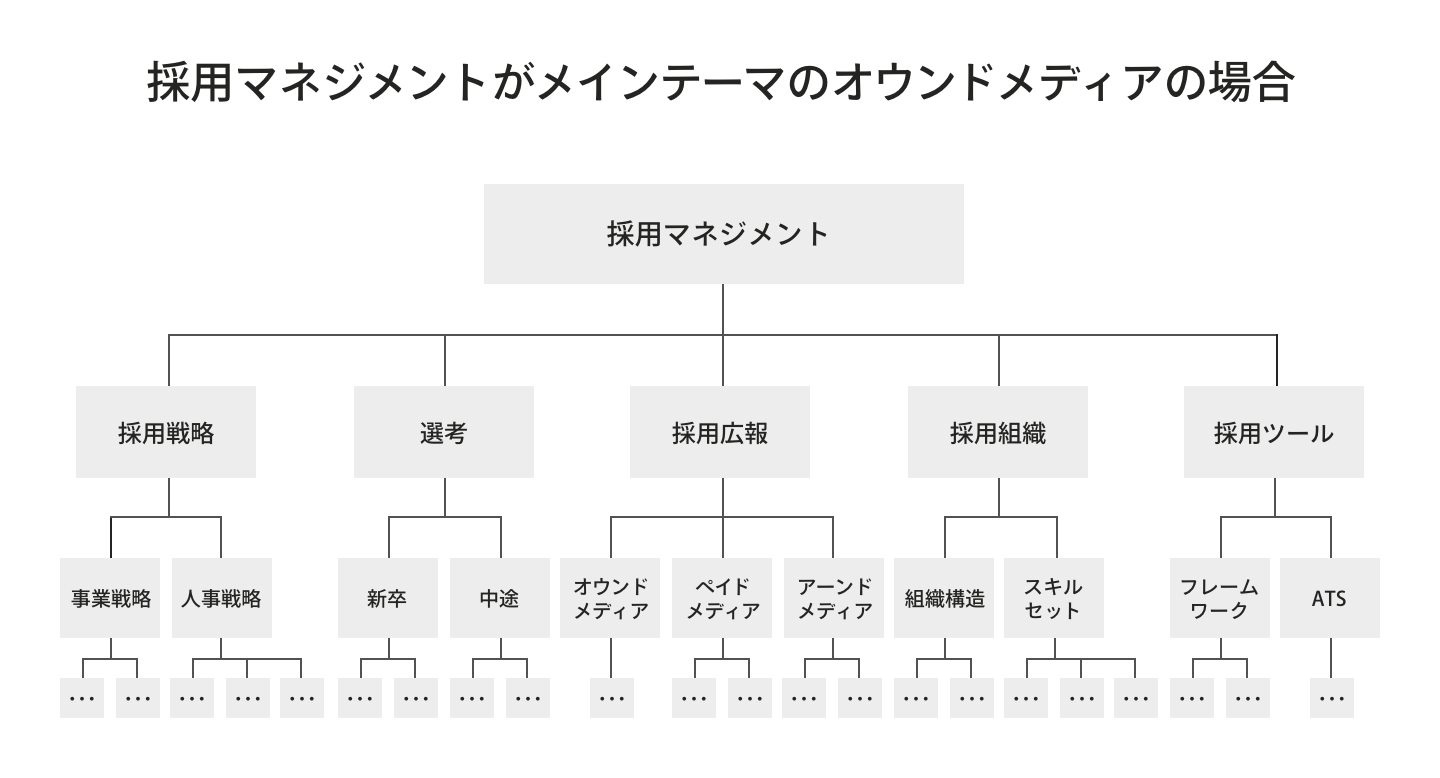

具体的には、ブレスト(①)で抽出したアイデア群を似たような種類をまとめるなど、グルーピングしていきます(②)。グルーピングがある程度できたら、グループごとの関連性をツリー構造にまとめていきます(③)。例えば、「採用マネジメント」に関するブレストの中で、「新卒採用」のグループと「選考方法」のグループが出てきた場合、「選考方法」に「新卒採用」を従属させるような親子関係を作ります。

こうして構造化された情報の体系図は、「テーマツリー」と呼びます。テーマツリーがある程度できたら、ツリーの中継および末端に、それぞれ名前を付けていきます。これが記事テーマの具体的な候補となっていきます。

なお、ブレスト初期段階では、「企業(自分たち)がしたいこと」「企業(自分たち)が思いつくこと」という視点で自由に考えていきましょう。ただしその視点だけでは早い段階でアイデアが枯渇したり、小さなテーマツリーしかできなくなったりします。

そこで、活用したいのが、リサーチで収集した情報です。リサーチで得た情報を以下のようなアウトプットにまとめたうえでブレストに活用すると、飛躍的にアイデアが多く出てくるようになります。

- ペルソナ

- カスタマージャーニー

- 業務フロー

- キーワードリスト

- 顧客との問答集

「ペルソナ」や「カスタマージャーニー」の作り方や解説については、専門の書籍や記事が沢山あるので、ここでは割愛します。こうした顧客の属性や行動をまとめたアウトプットは、アイデア発想を企業視点から顧客視点に変えるための良い刺激になります。

「業務フロー」とは、対象とする顧客や読者の仕事の流れを整理したようなものです。カスタマージャーニーと似ていますが、必ずしも時系列ではなく、体験ではなくタスクの相関を図式化したものです。特にBtoB系の商材を扱う際には、顧客の行動様式をまとめた業務フロー図は、現実的な顧客行動に合わせたアイデア発想の手助けをしてくれます。

「キーワードリスト」は、リサーチでご説明したキーワードプランナーなどから抽出したものを整理すると、できあがってくるものです。必ずしもSEOが目的でなくても、「検索でよく使われているキーワード」を知ることで、ユーザーの行動や心理を推し測ることができるようになります。上手に使えばアイデアに拡がりをもたらしてくれるでしょう。

最後の「顧客との問答集」ですが、オウンドメディアのテーマや記事を作る上で、顧客とのやり取りは、大きなヒントになります。特に顧客から受ける疑問・質問とそれに対する回答は、それだけでコンテンツにできるほど有用な情報源となります。

顧客インタビューや営業記録、あるいは顧客と直接対峙する営業やカスタマーサポートのメンバーにヒアリングをした上で、以下のようなことを事前にまとめておくと、ブレストの場でより具体的で有効性のあるテーマやアイデアがどんどん出てくるようになります。

- 顧客から受けた質問

- 顧客が漏らす不平不満

- 顧客が分かってないこと

- 顧客が戸惑ってること

- 顧客が話したこと

- 顧客が失敗したこと

- 顧客の反応や感想

このように、時にリサーチの情報を交えながら、大きなテーマツリーが完成すれば、アイディエーションのステップは一旦終了となります。

6-3. テーマ選定(企業ニーズと市場ニーズのミックス)

テーマツリーができた段階で、「全部のテーマをオウンドメディアで取り扱う」と判断をすることは稀で、多くの場合、テーマの取捨選択を行わなければいけなくなるかと思います。それを行うのがこのテーマ選定のステップです。

無秩序に記事を書くと、目的・目標から遠い記事ばかり書いたり、制作負荷が高い記事に時間を費やして、記事が一向に仕上がらず更新が止まったり、という負のサイクルに入るリスクが高まります。これを避けるために、以下のような観点から、洗い出したテーマに優先順位をつけるようにしましょう。

- 目的適合性

- 制作容易性

- 拡散可能性

- 専門性

「目的適合性」とは、「目的と合ってるか?」という観点です。

例えば、採用管理系のSaaSを売る企業が、顧客獲得を主な目的として展開するオウンドメディアにおいて、「リモートワーク」というテーマは、関係なくはないですが、目的からは遠く、目的適合性が低いといえます。このように、本来の目的に対して直接作用する可能性が高いテーマの優先度は上げ、そうでないテーマは優先度を下げる、という判断基準がまずあります。

「制作容易性」とは、「作るのが簡単か?」という観点です。

いくら魅力的なコンテンツでも、調査から検証も含めて3か月かかるような記事だと、1年間に4本しか作れません。もちろんその4本で十分なCVをコンスタントに出せるなら話は変わりますが、そこまでの効果を期待できない場合、現実的な制作負荷を考慮に入れないと、更新頻度が低すぎるオウンドメディアになる可能性を高めます。

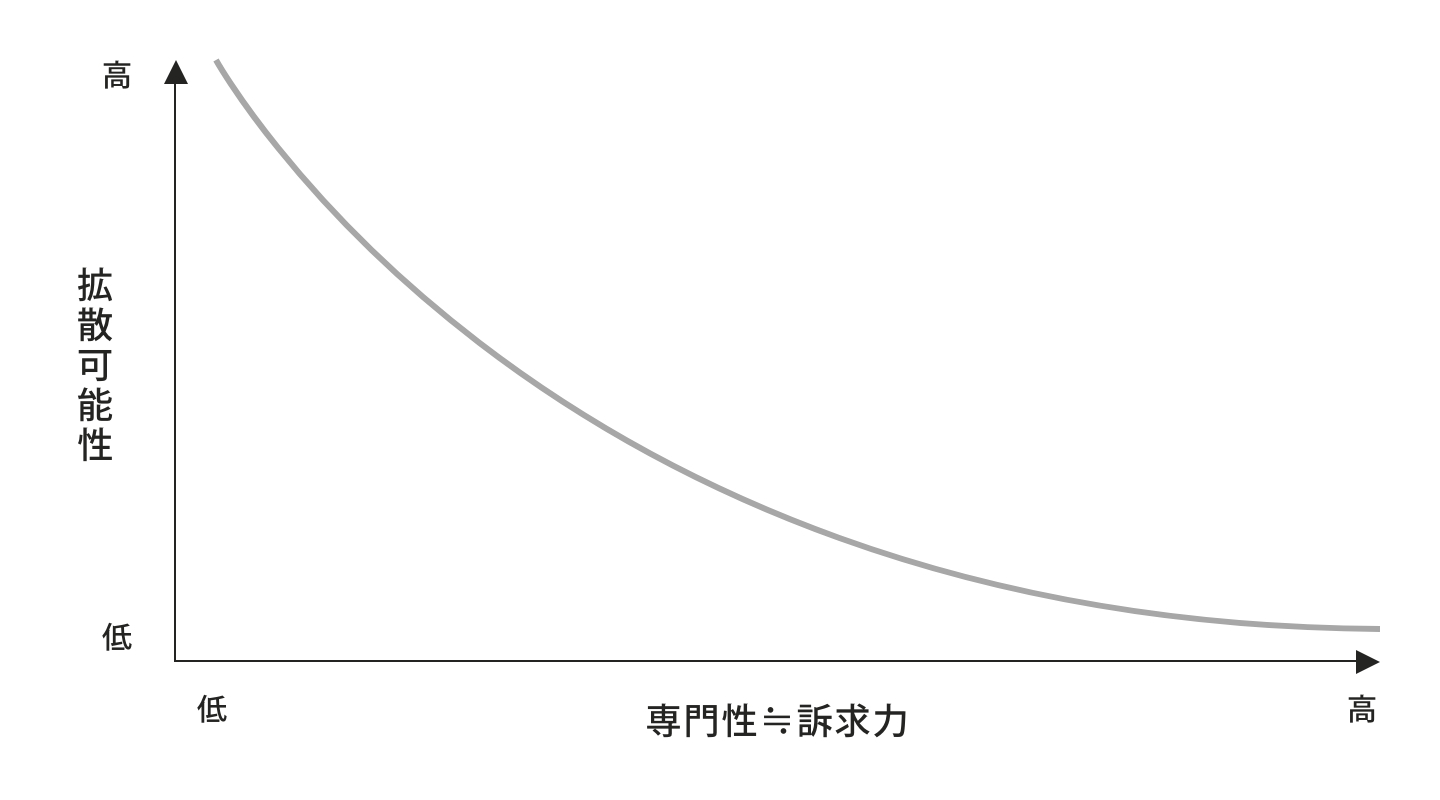

「拡散可能性」は記事が広く読まれる可能性、「専門性」は特定の対象者に対して強く訴求する専門性の高さです。この拡散可能性と専門性は、基本的には相反します。

一般的には、専門性を高めると話を理解できる人の数が減るため、拡散しにくくなります。一方で拡散させるにはある程度間口を広げる必要があり、専門性を弱めて汎用性を高める必要があります。しかしそうすることで、対象者に対する訴求力は下がります。それと相関して、目的適合性も下がりやすくなります。

この拡散可能性と専門性のバランスに正解はなく、テーマだけでなく記事単位でも判断は異なります。ただ、専門的すぎて誰にも読まれない、本来読んでほしい人にすら届かない、逆に多くの人に読まれようとしすぎて本来読んでほしい人には見向きもされない、ということはできるだけ避けたいです。

このあたりのバランスは、記事タイトルた記事内容で調整してもいいですが、テーマの大きな方針として、「拡散可能性と専門性は相反する」という原則を理解したうえで、テーマの優先順位をある程度決めていきたいところです。

このように目的適合性、制作容易性、拡散可能性、専門性の4つの観点から、オウンドメディアで取り扱うべきテーマを絞り込んでいくと、取り扱うテーマは多い方がいいのか、少ない方がいいのか、という点で迷うかもしれません。

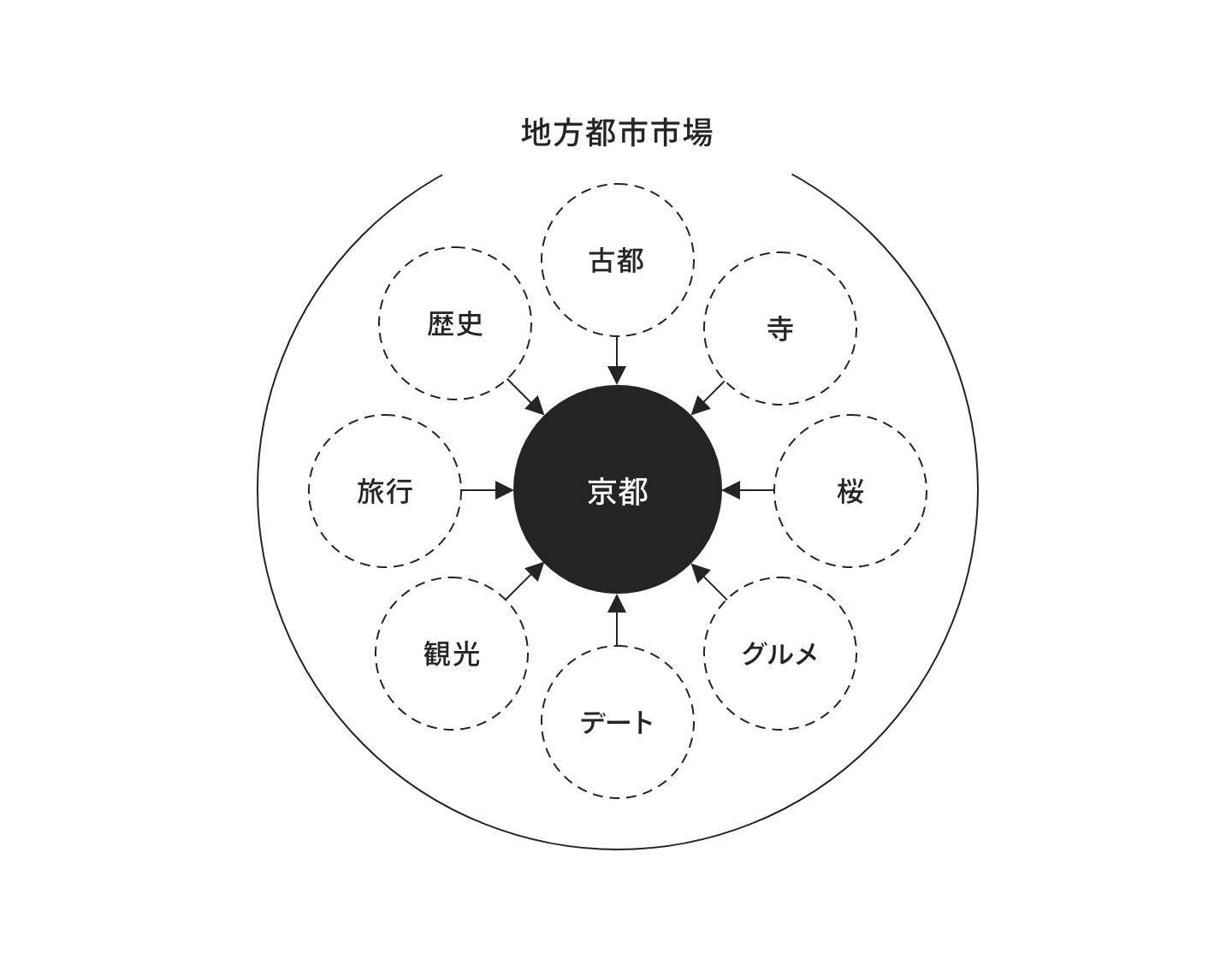

オウンドメディアで扱うテーマを多く広げるべきか、少なく絞るべきかは、ケースバイケースの判断になりますが、「カテゴリエントリーポイント(以下、CEP)」という考え方は、一つの参考になります。

CEPとは、バイロン・シャープ氏の著書『ブランディングの科学』に登場する概念です。CEPはブランドとカテゴリを繋ぐ入口で、これが大きく新しいほど、そのブランドが想起される機会が増え、選択される総数が高まるとされています。

例えば「京都」には、「古都」「歴史」「旅行」「観光」「デート」「グルメ」「修学旅行」「寺」「神社」「桜」「川」といった大小さまざまな連想が紐づいてネットワークを構築しています。この連想ネットワークの広さと強さが、京都という街のブランドとなり、第一想起の総量、集客力に繋がっています。これが「CEPが大きい状態」です。

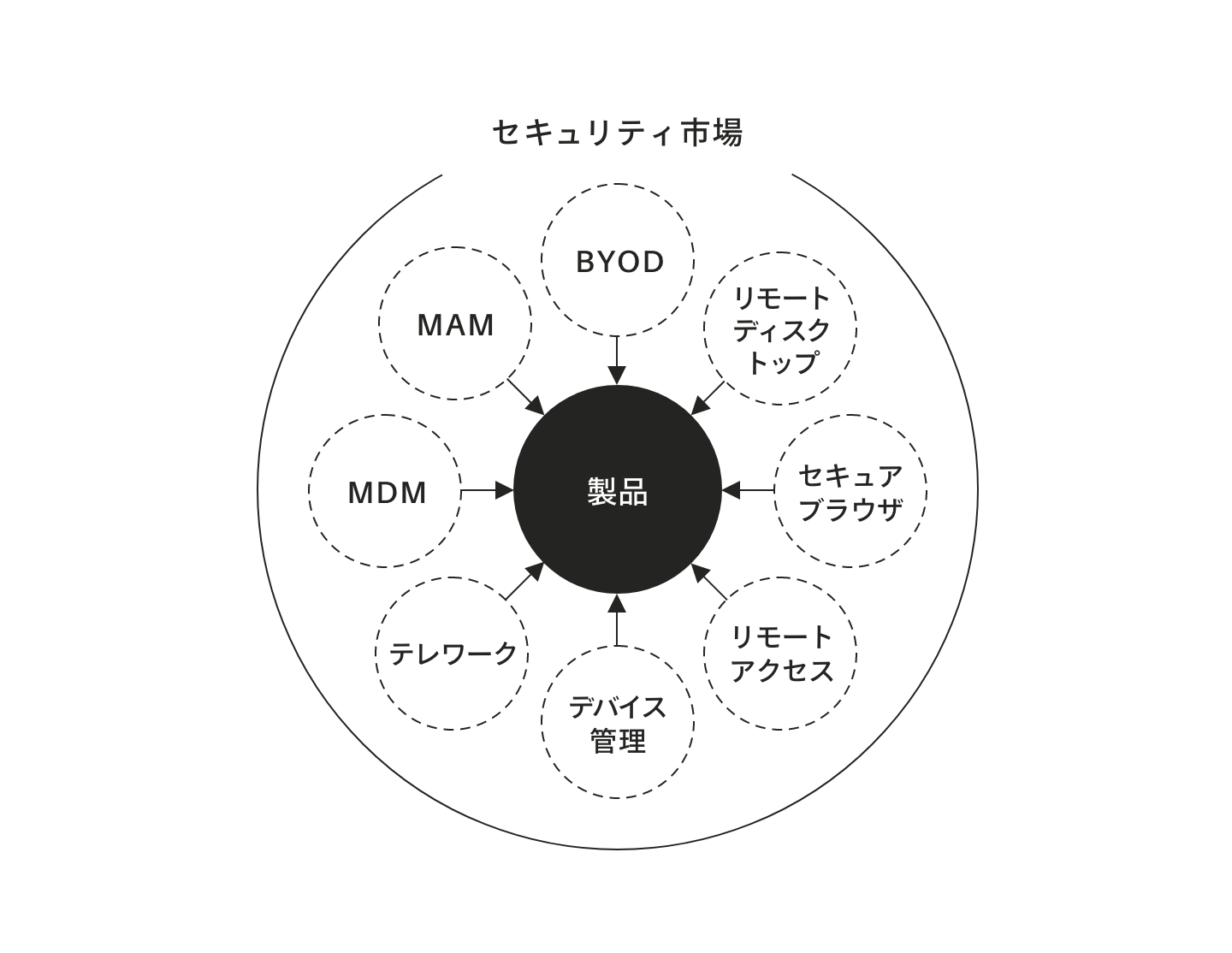

このような構造はBtoCに限りません。例えば、社員に支給されるデバイスにインストールされるアプリを一元管理できるMAM(モバイルアプリケーション管理)というカテゴリに位置する製品群が存在します。

この製品群において、MAMのカテゴリだけを狙うとCEPが小さくなりすぎ、顧客との接点が最小化されてしまいます。そこで「リモートアクセス」「リモートデスクトップ」「セキュアブラウザ」「BYOD」というカテゴリとも接続し、CEPを広くするような活動を、マーケティング/ブランディング活動の一環として行います。

オウンドメディアのテーマ選びにおいても、このCEPの考え方は有効です。コンテンツ投資のROIという観点では、CVなどの目的に直結するテーマだけを扱うのが効率的です。しかしカテゴリーの設定が狭すぎると、接点を持てる可能性がある顧客層との接触機会が失われ、結果的にROIの観点で非効率ということにもなります。

最終的にはケースバイケースですが、「狭く絞ればいい」というわけでもなく、「ひたすら広くすればいい」というわけでもなく、目的適合性、制作容易性、拡散可能性、専門性、としてCEPという観点から、総合的に判断して、オウンドメディアで扱うテーマを選んでいく必要があります。

6-4. テーマの記事化

オウンドメディアで取り扱うテーマが決まったら、それを具体化してタイトル案を発案し、リストアップしていきます。また、アイディエーションの段階で先に出てきたタイトル案も、ここに加えて検討しましょう。

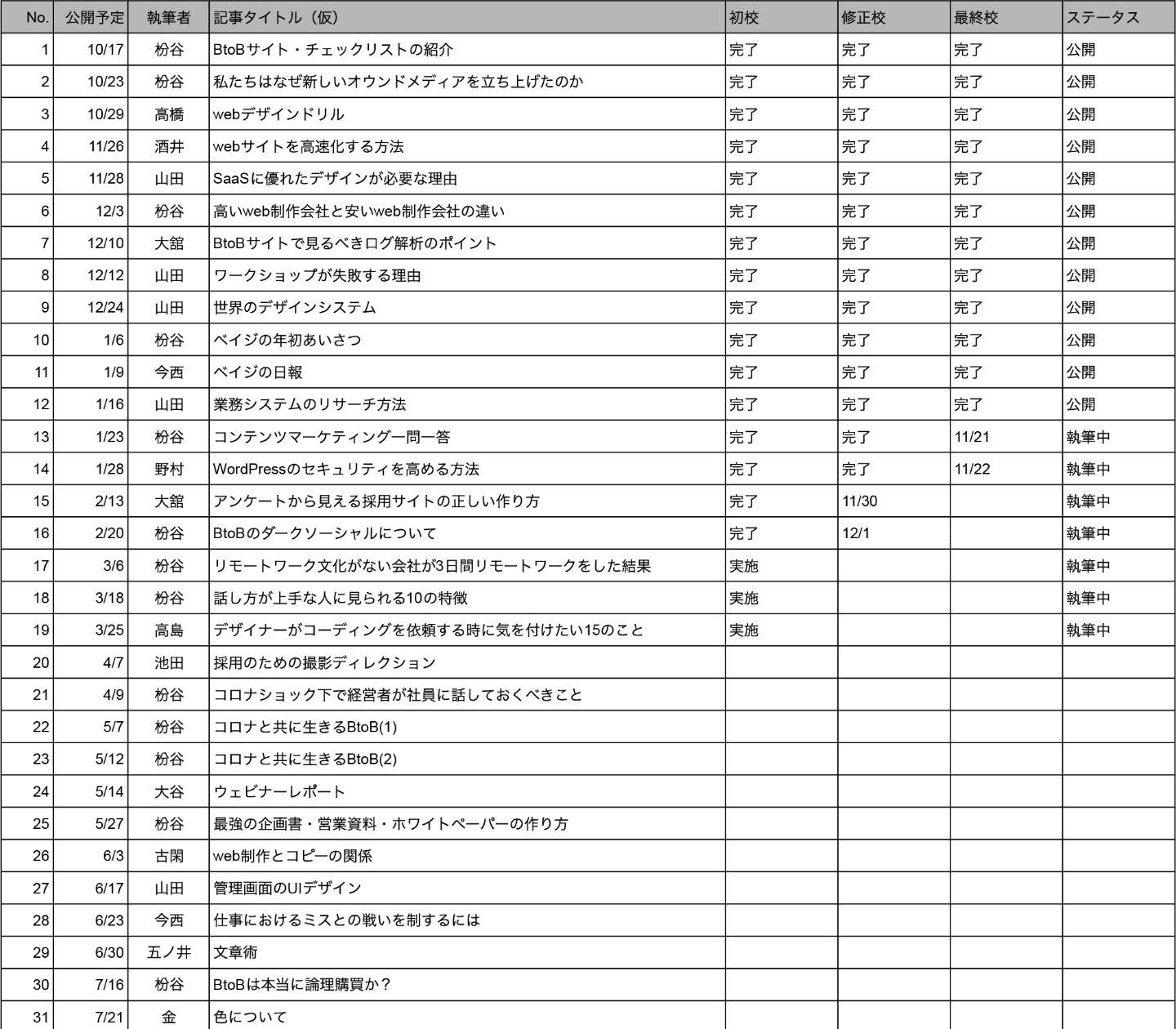

記事タイトルのアイデアは、担当者と公開予定日、後述する記事タイプを加えて、「コンテンツ計画表」としてまとめるといいでしょう。

コンテンツ計画表の運用方法については、Manegement(運用)の章でもご説明します。

なお、このタイトルを作る時も、テーマ選定でもご紹介した、拡散可能性と専門性のバランスを意識するようにしましょう。

例えば、UIデザインについての記事を書きたい時に、「SaaSのUIデザインにおける10のポイント」というように、「SaaSのUI」に限定することで、専門性を高めて、その分野の人にはより伝わりやすくなります。一方で「SaaSのUI」に限定することで他のジャンルのデザイナーが読者層から外れてしまい、記事が共有される可能性が減少します。

拡散可能性と専門性のバランスを考慮したタイトル調整をする時のポイントとなるのが、タイトルで使われる言葉選びや言い回しです。

例えば以下の2つのタイトルは、ほぼ似たようなタイトルに思えますが、どちらの方がより多くの人に読まれる可能性が高いでしょうか?

- 未経験デザイナー向け『ウェブデザインドリル』

- 未経験が即戦力に育つ『ウェブデザインドリル』

前者は「未経験デザイナー向け」と限定しているため、未経験のデザイナーしか読まなくなりやすいタイトルの付け方です。後者は、「未経験が即戦力に育つ」という書き方をしているため、未経験デザイナーだけでなく、未経験デザイナーを育てたい上司、未経験デザイナーを受け入れる経営者が読む可能性が生まれます。

このように、同じテーマの記事でも、タイトルの言葉選びと言い回しで読まれやすさが大きく変わります。こうしたタイトルの特性と記事そのものの訴求力やターゲットを考慮しながら、総合的な観点からタイトルを作ってみましょう。

なお、一度決めたタイトルは変更してはいけないわけではありません。記事を書きながら何度も推敲するのがタイトルです。記事が書き終わった後も、投稿直前までタイトルは変えて然るべきです。私たちでは、時には公開後にタイトルを変えることもあります。

このように何度も確認をしながら、拡散性と専門性のバランスが取れたタイトルを追求していきましょう。

6-5. まとめ:チェックリスト

オウンドメディアのTheme(テーマ)として、以下のようなことが十分に議論・検討されているか、改めて振り返ってみましょう。

- オウンドメディアのテーマは、明確に決められていますか?

- オウンドメディアのテーマには、企業だけでなく市場のニーズが反映されていますか?

- 市場ニーズを把握するリサーチは十分に行っていますか?

- ブレストで十分な量にアイデアを出していますか?

- ペルソナ、カスタマージャーニー、業務フロー、キーワードリスト、顧客との問答集などを、ブレストで活用していますか?

- 洗い出したテーマを、テーマツリーとしてツリー構造にまとめていますか?

- テーマは、目的適合性、制作容易性、拡散可能性、専門性の4つの観点を考慮して選定されていますか?

- 単なる思い付きではなく、選んだテーマから記事タイトルを考えていますか?

- 記事タイトルにはCEPの考えを反映し、拡散性と専門性のバランスが取れたタイトルになっていますか?

7. Article(記事)

STAAMメソッドにおけるArticle(記事)とは、記事=コンテンツをどう上手に作るか、ということを考えるステップです。

どんなに立派な戦略を立て、どんなに刺さるテーマを選定しても、記事そのものの質が低ければ、訪問者に読んでもらえません。質が低いことで、シェアや口コミも発生せず、読んでもらう機会も得られず、最終的に達成したい目的にも繋がらなくなります。

オウンドメディアを上手に活用している企業にインタビューをすると、成功のポイントは「質の高いコンテンツ」という話になることが多いです。前述のベーシック社での調査でも、オウンドメディアを運営する企業の約半分、過去運営していた担当者も含めると8割以上が、「質の担保」に課題を感じていた、とあります。

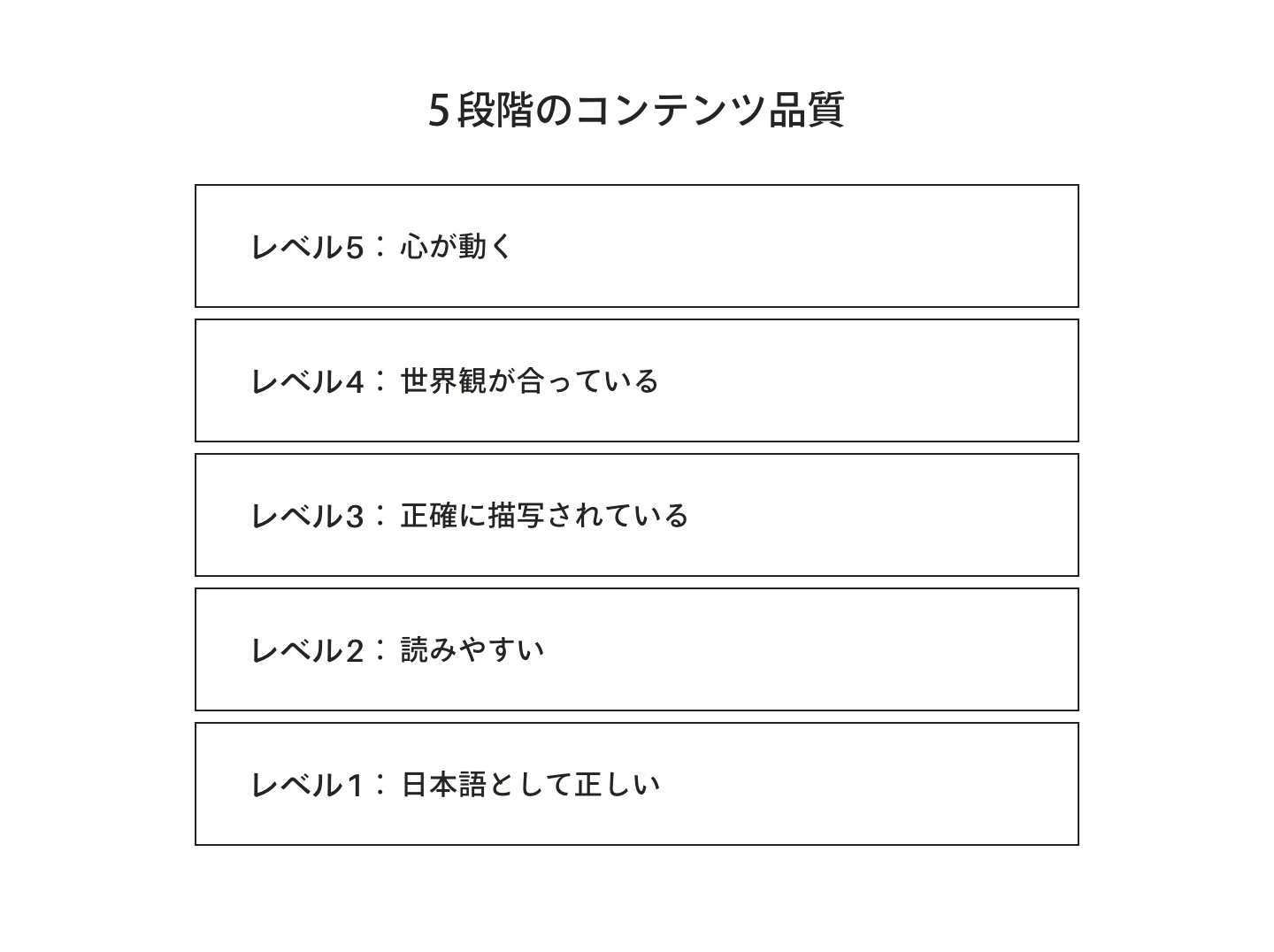

このように、オウンドメディアの成功とコンテンツの質には強い関係があると考えられます。しかしそもそも「質が高い」とは、具体的にはどういうことを指すのでしょうか。

日本語が正しく使われていることでしょうか。文章の読みやすさのことでしょうか。読んで面白いことが、質の高さなのでしょうか。あるいは、バズるコンテンツが、質が高いということなのでしょうか。

「質」を定義することは、容易ではありません。コンテンツの質を定量的に測ることは難しく、コンテンツの質と成果の因果関係を正確に突き止めることも不可能だからです。

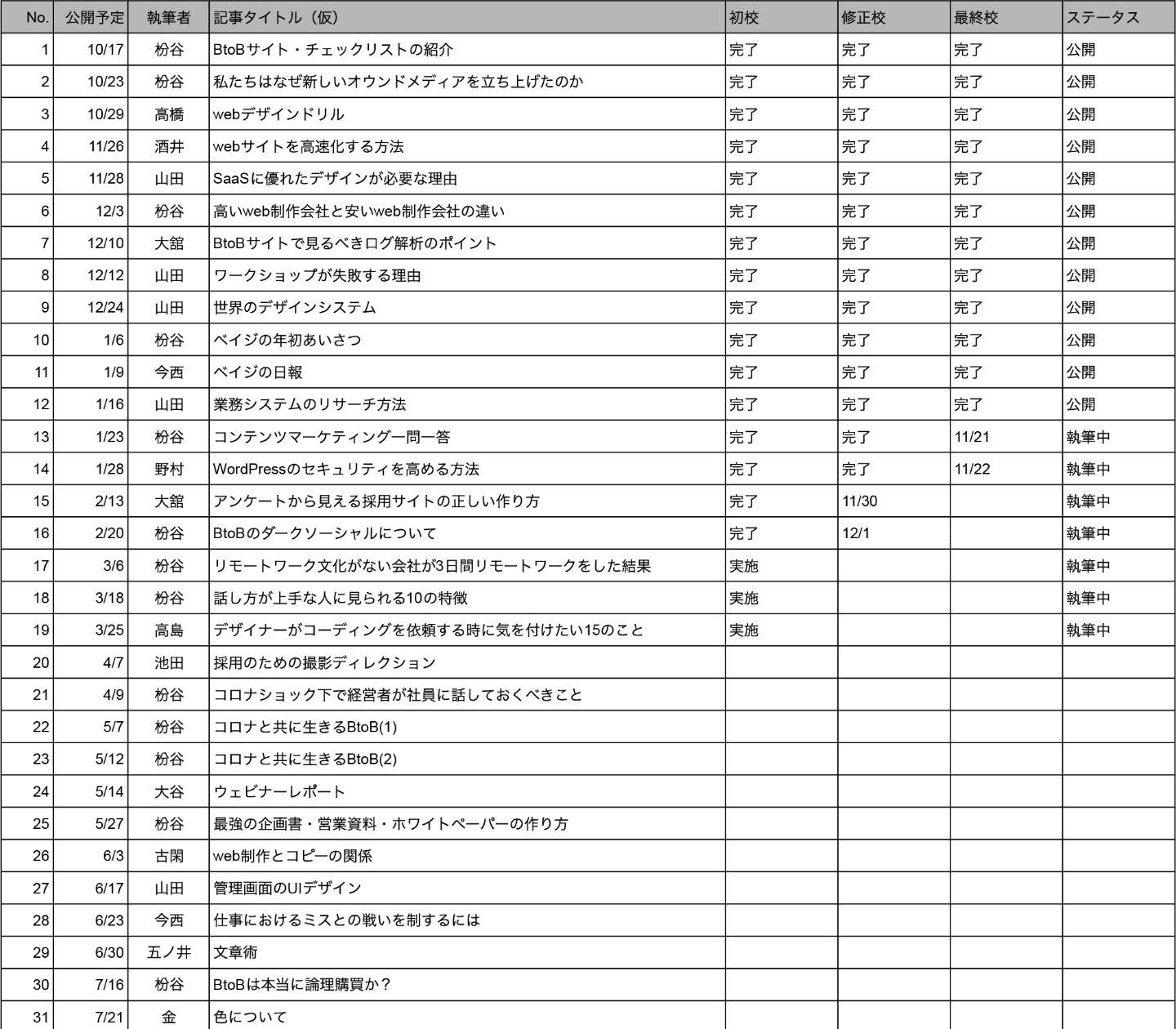

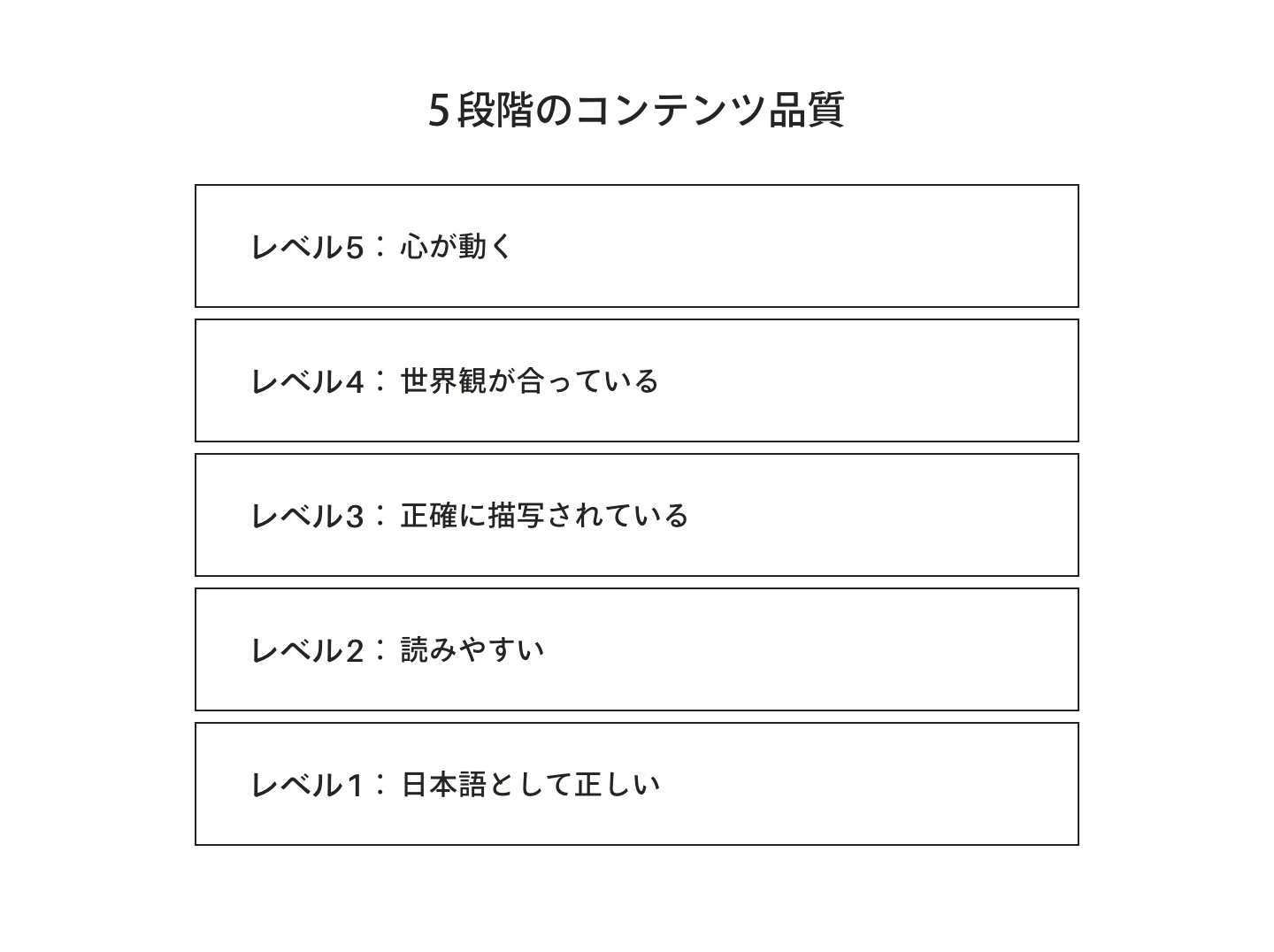

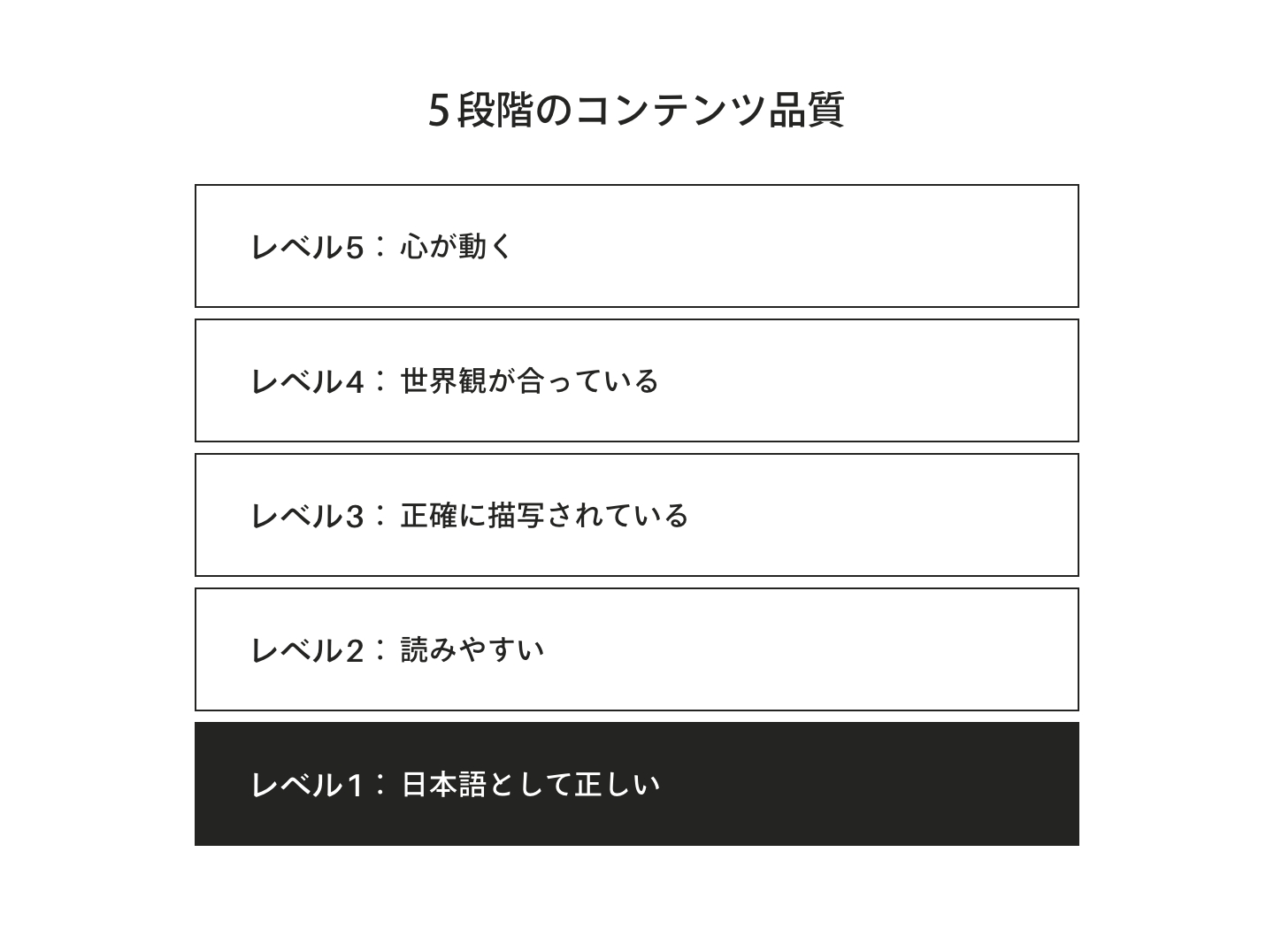

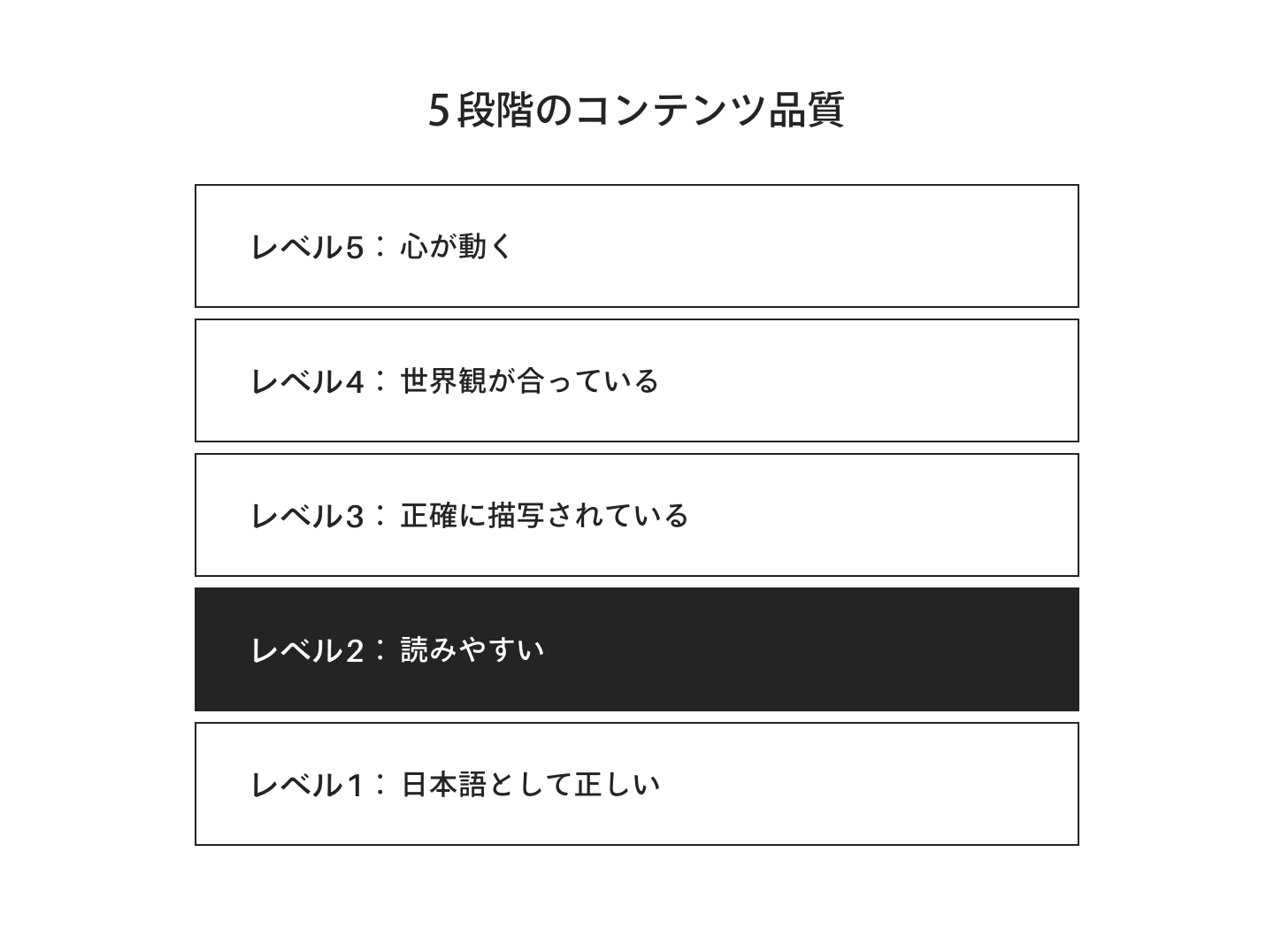

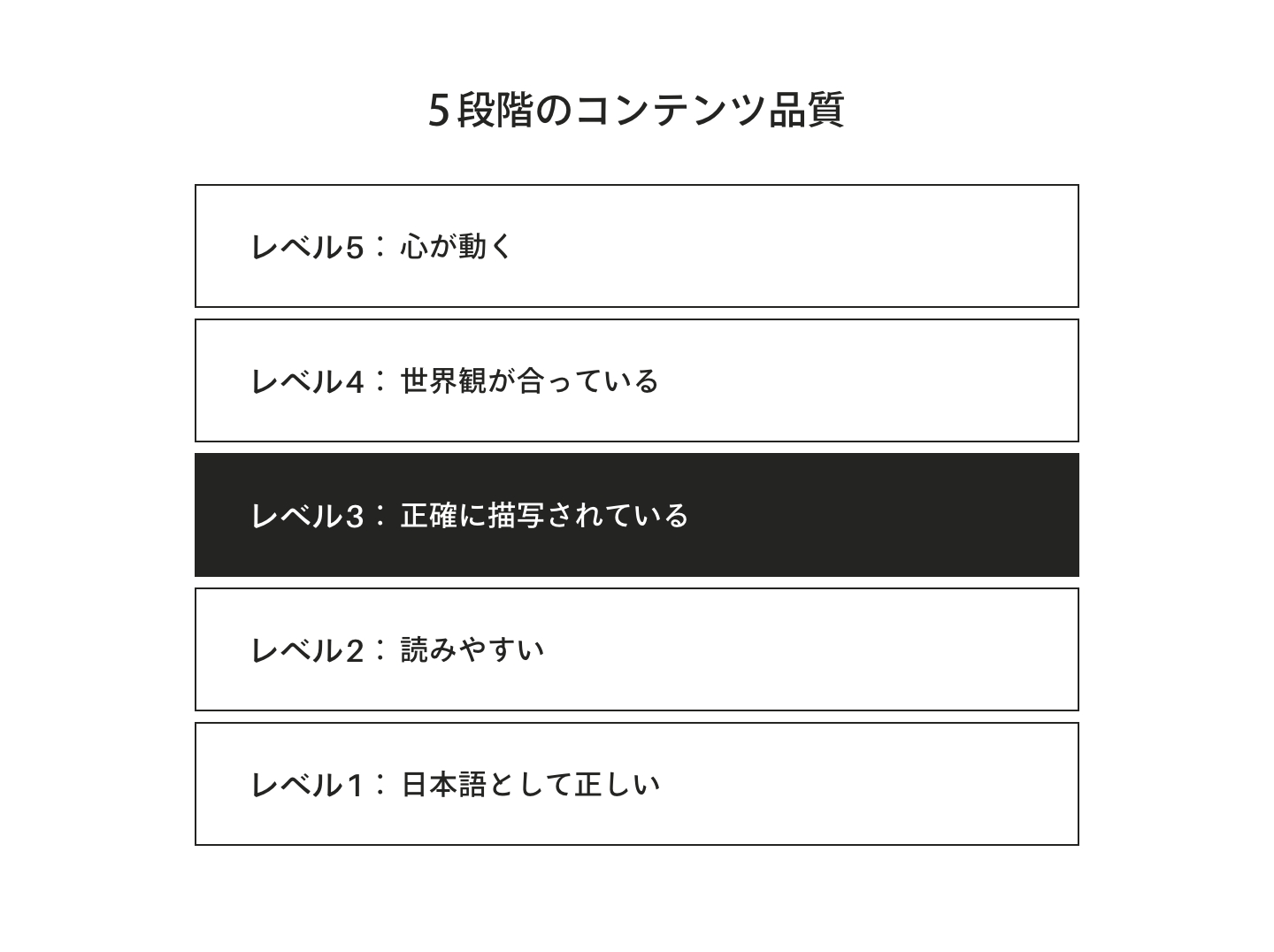

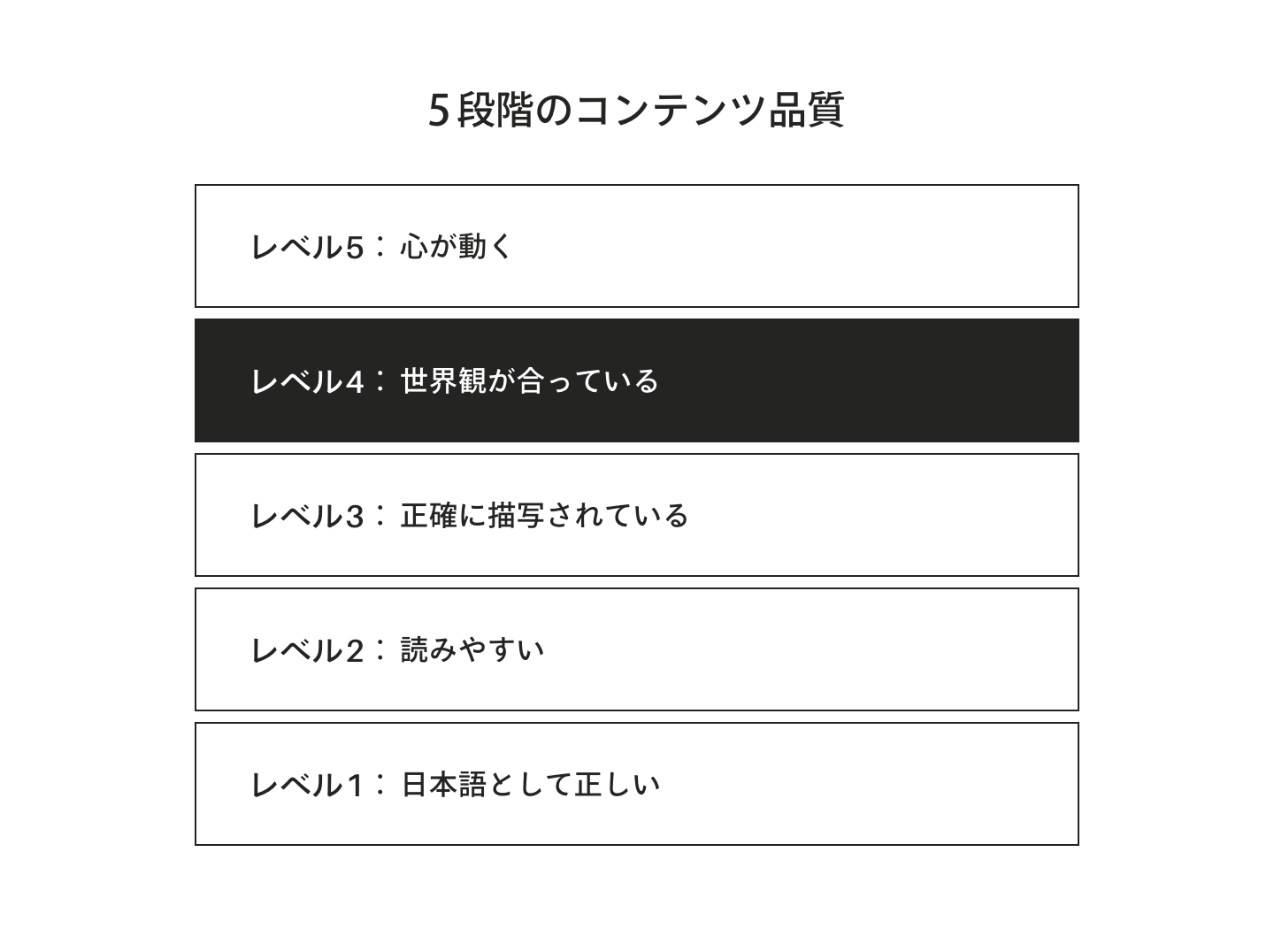

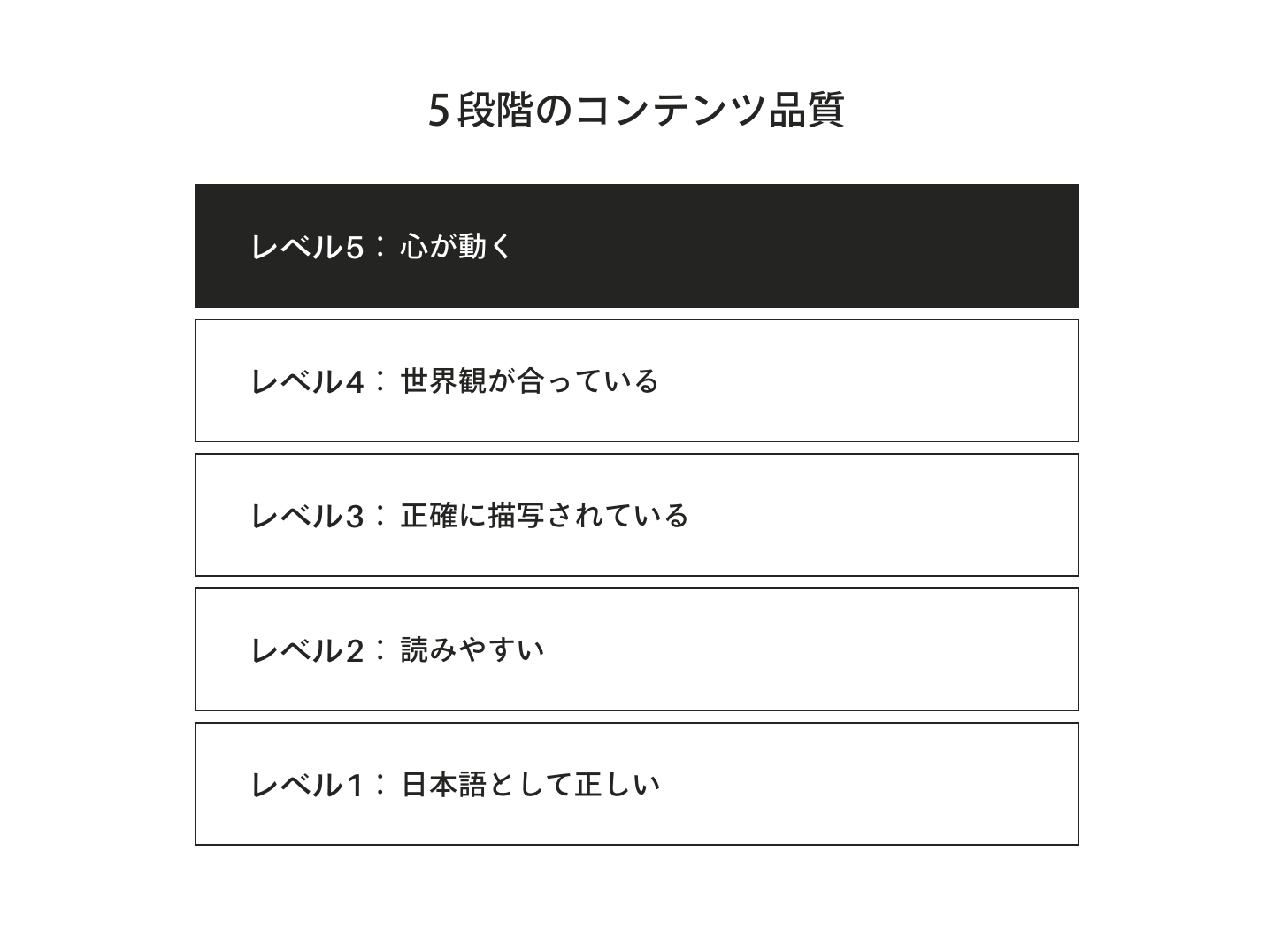

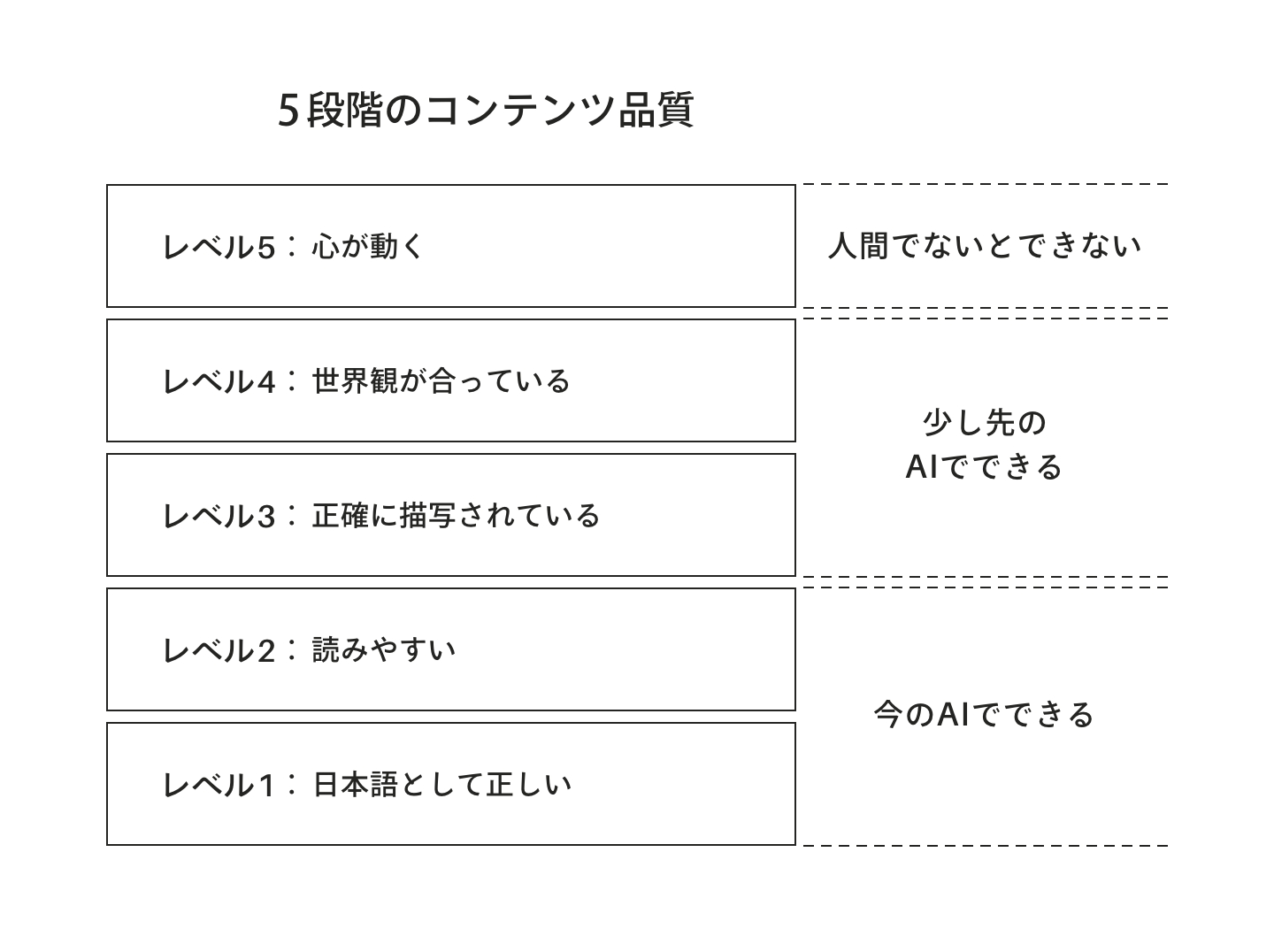

こうした前提があるうえで、コンテンツの質には5つのレベルがあると考えています。

※この記事はオウンドメディアがメインテーマなので、テキストが中心となるウェブコンテンツを前提としています。

それぞれについてもう少し深堀してみましょう。

7-1. レベル1:日本語として正しい

「正しい文法で書きましょう」という、当たり前に満たすべき品質レベルです。

当たり前と言いながら、文章の素人である社員がコンテンツを作ると、このレベルさえ満たせないことがあります。上場企業などでは、日本語として明らかにおかしい文章が散見されると、社内で問題視されることもあります。そもそも企業コンテンツであれば、正しい日本語を使うという最低限の品質を満たす仕組みは不可欠です。

ただ、オウンドメディアは国語の教科書ではないので、後述するレベルを満たせば実はあまり重要ではない、と捉えることもできます。最低限の質は担保しつつ、運用スピードや時間対効果を考えて、文法としての正確性にあまり神経質にならないという考え方も、一方では必要です。

7-2. レベル2:読みやすい

正しい日本語を書く1番のメリットは、「多くの人に読みやすくなる」ということです。しかし必ずしも、文法として正しい=読みやすい、ではありません。読みやすさのためには、さらなる工夫や配慮が必要になります。これがレベル2の品質レベルです。

具体的には、以下のようなことです。

- 文章が短く区切られている(一文一意)

- 平易な言葉や言い回しが使われている

- 図や箇条書きが有効に使われている

- 修飾語と被修飾語が近くに記述されてる

- Good/Bad例など、具体例が示されている

- 前提が省略されず、丁寧に説明されている

この中でも比較的忘れられがちな、「6. 前提が省略されず、丁寧に説明されている」について、少し補足します。

日本語として正しく、読みやすい文章のセオリーに従っていても、前提が省略されていると途端に分かりにくい、意図や背景が伝わらない文章になったりします。日本語の基礎的な教育を受けているにも関わらず、チャットやメールの文章が分かりにくい人は、この「前提を省略しすぎる問題」を抱えていることも多いです。

この品質を満たすには、文章術だけでなく、対象者に読んでもらうためには前提をどのくらい丁寧に伝えるのがいいかを、強く意識して文章を書く必要があります。

この他、このレベルを満たすテクニックである文章術については多くの書籍が発刊されています。後天的な学習も比較的容易です。また、私たちの以下の記事は、主にこのレベルの文章の品質担保のためのテクニックを紹介したものです。

このレベルの質を維持するためのおすすめの書籍や具体的な方法は、後ほどの「ライティングの質」の項でもご紹介します。

7-3. レベル3:正確に描写する

「正確に描写する」というのは、日本語として正確に書くという意味ではなく、内容をできるだけ正確に、適切に、誤解がないように書く、ということです。

具体的には、以下のようなコンテンツが、このレベルの品質を満たしていると言えます、

- 断定するところ、しないところが適切に書き分けられている

- 事実と解釈が明確に分かる書き方がされている

- 「圧倒的な」「かなり」のような誇張表現が適量に留まっている

- 異論反論が想定される箇所に補足説明がある

- ミスリードや誤解を誘う言葉や言い回しがない

「自信を持って断言した方が説得力が増す」といったビジネステクニックを誤解して文章に反映はいけません。断定すべき内容でないことを断定すると、文章の嘘くささやアンフェア感、分かってない感が強く滲んでしまいます。

例えば、「マーケティングの成果は、数字で表すことができます」という表現は、正確さを欠いた断定表現と言えます。マーケティングという言葉には解釈の幅があり、さらに数字で表せる領域もあるが、必ずしもそうではない領域もあるからです。

こうした安易な断定は、発信者にとって都合がいい結論に誘導するときによく使われます。そのため、不用意な断定をしてしまうと、説得力を増すどころか、その企業に対する信頼が損なわれることになります。この場合だと、「マーケティングの成果は、数字で表せることが多いです」という言い方が、より正確な描写と言えます。

「ミスリードや誤解を誘う言葉や言い回し」というのは想像しにくいかも知れませんが、文脈的に別の意味を帯びる言葉を避けることが、これに当たります。

例えば、システム開発会社が発信しているコンテンツの中に、「人と人とを繋ぎ合わせるネットワークを構築し」と書いてあると、それは抽象的な概念の話なのか、実際にそういうシステムが開発されてて存在するのかが、よく分からなくなります。

レベル1〜2の品質に必要なのは基礎的な文章力ですが、レベル3になると書いている内容に対する理解力が求められます。対象の知識だけではなく、言葉の一つ一つに対する注意深さや慎重さも必要になってきます。特に専門家の話を、別のライターが代筆するケースでは、「正確な描写になってるか」というチェックが不可欠です。

7-4. レベル4:世界観が合っている

「分かりやすい文章を書くためには、言葉や言い回しを平易にしましょう」という話を、よく耳にします。レベル2の品質を満たす上ではこの考えは必要です。ただ、画一的に平易な言葉や言い回しにするだけでは、このレベル4の品質には到達しません。

小説、映画、アニメ、漫画、演劇、音楽などのエンタメ系コンテンツには、必ず世界観があります。その世界観を作るギミックとして、特殊な造語や専門用語が使われたり、特殊な言い回しがなされたりします。

例えば『新世紀エヴァンゲリオン』には、「エヴァ用語」と呼ばれる独特の造語や言葉遣いが多く出てきます。初めて見る人は話に付いていけずに戸惑いますが、これらを誰でも分かる平易な言葉に置き換えると、独特の世界観があっという間になくなります。

言葉と言い回しによって世界観を作るという考え方は、ビジネスコンテンツにも当てはまります。経営、マーケティング、採用人事、広告、デザイン、BtoB、SaaS、システム開発など、それぞれの業種・業態・専門領域に応じた、それぞれの世界観があります。

BtoBマーケティングであれば、「見込み客」ではなく「リード」と表現した方が、よりそれらしい世界観になります。SEOであれば、「検索結果」と言わずに「SERPs」といった方が、より専門的な世界観を作ることができます。

また「生み出す」というのか「創出する」というのか、「作る」というのか「制作する」というのか「構築する」というのか「開発する」というのか。こうした言い回しの選択の違いによって、その分野らしい世界観が生まれます。

世界観を作ることは、単なる演出ではありません。専門的な領域を扱う場合の対象者は、当然専門領域に触れている人になります。専門的な人は専門的なコンテンツを求める傾向が強く、そのため、専門領域の世界観が表現されているコンテンツと、平易な言葉で一般化されているコンテンツでは、前者の方により興味関心を抱くでしょう。

専門的な言葉や言い回しに含まれるニュアンスや意味合いによって、多くを語らずに伝えることができるようになります。上手に世界観が表現できると、対象読者の脳内負荷を減らし、イメージが作りやすくなり、コンテンツに没入しやすくなります。

その世界観ならではの言葉の感覚は、その分野に精通していなければ獲得できません。そのため、このレベルの品質を満たすコンテンツを作るためには、以下のような配慮や取り組みが必要になります。

- 専門領域に精通した人が書く

- 専門領域に精通した人に丁寧にヒアリングする

- 専門領域で広く流通しているコンテンツを参考にする

- 専門領域に精通した人が最終チェックをする

「専門領域に精通した人が書く」ができれば理想ですが、専門領域に精通した人が文章にも長けているとは限らないため、他の手段も考慮に入れておく必要があります。

おすすめなのは、「専門領域で広く流通しているコンテンツを参考にする」です。特に、専門分野で皆がバイブルのように読んでいる本に目を通し、そこで使われている言葉や言い回しを流用することです。

なお、世界観を作りこもうとするあまりに専門用語を多用しすぎると、極めて少数の人しか理解できないコンテンツになるリスクも高まります。

エヴァはエンタメなので、説明なく難解な言葉を使うことは、突然異世界に放り込まれたような没入感や謎が謎を生むような演出として成立しますが、ビジネスコンテンツは、専門的な内容であったとしても、1人でも多くの人に読んでほしいはずです。

そのため、世界観は表現しながら、その世界に精通していない人でも伝わる文脈を作る、あえて専門用語を使う場合にはこまめに説明を入れるなどの対応を行い、理解できる人が極端に少なくなることは、なるべく回避しましょう。

7-5. レベル5:心が動く

ここまでオウンドメディアにおける品質レベルの話をしてきましたが、オウンドメディアの目的は、質の高いコンテンツを作ることではありません。

Strategy(戦略)の章で述べたように、オウンドメディアには、①マーケティング、②リクルーティング、③コーポレートブランディング、④社員教育の4種類の目的があり、質の高いコンテンツを作ることは、目的を達成するための手段に過ぎません。

そう考えると、「コンテンツの質」には「目的達成に対する貢献度」が含まれて然るべきです。そしてこれこそが、コンテンツとして満たすべき最終品質であり、そこに直結するのがレベル5の品質基準「心が動く」だと、私たちは考えます。

コンテンツを通じて読者の「心が動く」と、以下のようなことが芋づる式に発生します。

- その企業やブランドが長期記憶に留まる

- その企業やブランドを第一想起しやすくなる

- その企業やブランドに好意的な印象を抱く

- その企業やブランドについて他者に推薦する

- その企業やブランドに対してなんらかの行動を起こす

こうした作用は、①マーケティング、②リクルーティング、③コーポレートブランディングに対して、直接的に好影響を与えます。また、心を動かす力を身に付けることが能力開発の本質だと考えると、④社員教育の観点においても、「心を動かす」は、目指すべき品質基準に相応しいといえます。

しかし、「心を動かす」と言葉にするのは簡単ですが、具体的な方法論には落とし込みにくい品質基準でもあります。心を外から見ることはできず、どのくらい動いたかを定量的に測ることも不可能なためです。ただし、紐解くためのヒントはあります。

デジタル時代の法人営業をデータ分析の観点から解説した『隠れたキーマンを探せ!(ブレント・アダムソン他/実業之日本社)』では、営業活動に貢献するコンテンツの条件として、「メンタルモデルを覆る破壊的コンテンツであること」と述べられています。

また、モノやサービスを売るうえで重要な「客観的な認識」を解説した『パーセプション(本田哲也/日経BP)』の中では、パーセプションは「事象」「リテラシー」「グループ」「タイミング」「コントラスト」の5つの要素から構成されており、このうち過去の経験や固定観念とのギャップである「コントラスト」を経験することで、パーセプションチェンジ(認識の変化)が起きるといった趣旨のことが述べられています。

こうした話をヒントにすると、心を動かす上で、「記憶情報の刷新」が重要なトリガーになるのではないでしょうか。つまり、記憶情報が刷新され、脳が刺激を感じ、それが「心が動く」という現象になり、結果的に記憶に残ったり、好意を持ったり、行動として発露されたりする確率が高まる、ということです。

これを言いかえれば、コンテンツを通じて以下のような体験をすると、心が動くのではないかという仮説が生まれます。

- 当たり前と思ってたことと、違うことが書かれていた

- 自分の考えは古かった、間違っていた、ということを実感した

- 今までの自分にはない新しい知識に触れられた

- 今までの自分にはない新しい視点を獲得した

- 曖昧に頭の中に存在したことが、明快に言語化されていた

- 今まで漠然と捉えていたことが、驚くほど深堀されていた

- 今まで意識してなかったことに対し、強い主張や問題提起があった

- 他人が書いた文章なのに、驚くほど自分のことが言い当てられていた

- 整理が難しい情報が、驚くほど綺麗に整理されてまとまってた

- 難しいと思っていたことが、すぐ真似できそうなほどメソッド化されていた

- 有料でないと手に入らないと思っていた情報が、無料で手に入った

過去に得た情報や過去の体験からは想像しえない「驚き」「意外性」「期待以上」がコンテンツの中に多く含まれていると、脳は刺激を受けて、心が動くと考えられます。そして裏返せば、以下のコンテンツは心が動く可能性が低いコンテンツともいえます。

- 普通のこと、当たり前のことしか書いてない

- どこかで誰かが言ってたことの繰り返し

- よくある無料コンテンツの範疇に収まるもの

- 曖昧な話が曖昧なままで終わってる

- 新しい主張も問題提起も特にない

- 普通に整理されてただけで、驚きがない

- 検索すると上位に出てくるようなよくあるコンテンツ

- テンプレ感が強い機械的な文章

このように条件を整理すると、ビジネスコンテンツにおける最終品質基準「心が動く」を満たすためには、なんらかの「狂気性」「破壊性」「型破り」「非常識」が必要だと感じます。予定調和を壊し、想像の範疇を超え、「これはすごい…」と思わず呟きたくなるようなコンテンツです。これはテンプレートや成功法則に合わせて合理性・効率性を目指す仕事とは別ジャンルの、非常に創造的な仕事です。

近年、AI技術の発達が目覚ましく、ChatGPTを見ていると、正確な情報を正しい文法で分かりやすく書くことには、もはや人が介在する意味はないように思えます。今は、文法的に破綻した文章も、AIに流し込めば正しい文章に書き換えてくれます。

その意味で、レベル1~2は、これまで以上に重要ではないと言えます。レベル3~4も、早晩AIが追いつくか、人の手による軽微な加筆修正でカバーできるようになるでしょう。となると、コンテンツとして差が生まれるのは、レベル5の品質だけになります。

心が動くコンテンツを作るには、相手の心理や記憶の状態を知ることが不可欠です。そのためには、顧客を深く理解するためのリサーチが必要になります。ただし、すべての人に会うことはできないので、少数から全体を類推する仮説思考も必要になります。その仮説の精度に影響を与えるのが、日頃からの多種多様な人との交わりです。

これは突き詰めれば、人間に対する興味関心であり、ビジネス、経済、政治、社会、文化など、あらゆる人間活動に対する興味関心です。

人や価値観に対する好き嫌いが激しく、興味関心が偏っており、世間知らずだと、いくら文章が上手に書けても、心を動かすコンテンツを意識的に書くのは難しいでしょう。コンテンツを作る人の背景や、人間や人の営みに対する強い興味関心があるほど、心が動くコンテンツを生み出すことができるように思います。

オウンドメディアをチームで運用するには、この「狂気性」「破壊性」「型破り」「非常識」という属人要素をいかに取り込めるかが、ポイントになります。私はこれを「コンテンツの魂を込める」と表現することもありますが、コンテンツに魂を込めるために現実的にやれることは、レベル4でご紹介した対策のうちの、以下の2つだと考えます。

- 専門領域に精通した人が書く

- 専門領域に精通した人が最終チェックをする

ちなみに先ほど、「心がどのくらい動いたかを定量的に測ることは不可能」と書きました。確かに正確な計測は不可能ですが、心が動いたことを類推する参考指標は存在します。その一つが、UGC(口コミ)数です。

SNS等でシェアするというのは、心にある程度のインパクトを与えないと、発生しえない行動です。つまり、UGC数を一つの参考にして、心が動いた人の多寡を類推することができるわけです。

また、指名検索数やDirectでの訪問数も、参考指標になるでしょう。指名検索とは社名やブランド名を含む検索です。Directとは直接ウェブサイトに訪問した遷移のすべてを含みますが、近年増えているのがSlackなどの社内チャットからの遷移です。社内口コミが多く発生していると、Directが増える傾向にあります。

実際には様々なノイズが混じるこれら指標ですが、コンテンツの発信量に合わせてこれらの数字に変化が起きている場合には、「心が動く」ことに対して、なんらかの影響を与えている可能性があると、類推することはできます。

このように、複数の指標を参考にしながら、心が動くレベルのコンテンツになっているかどうかを類推することは、ある一定可能だと考えます。

7-6. 質を構成する2つの要素

ここまで、オウンドメディアのコンテンツにおける質を、5つのレベルから解説してきました。ここからは、それを前提としつつ、少し視点を変えて、文章に関する伝統的な考え方をベースに、質を安定させる具体的な方法を考えてみます。

新聞や雑誌、印刷会社などの伝統的な業界においては、文章を作る業務は、ライティングと編集に大別されています。

ライティングとは、コンテンツの中の文章そのものを書く行為を指します。取材した内容を言葉にしたり、あらかじめ決まったテーマに従って、文章を執筆します。このライティングを担当するのが、ライターです。

編集とは、コンテンツの構成や企画を考え、ライターに対してディレクションを行う行為を指します。これを担当するのが編集者です。編集の職務内容はその時々に応じて変わり、企画から取材の手配、ラフな骨子作成、校正、発信のための戦略立案や詳細な指示など、多岐に渡ります。時には、編集者自身がほとんどの文章を書くこともあります。

コンテンツ(文章)を作る専門業界に関わったことがない人は、「ライター=文章の執筆も企画も進行も品質管理も全部やってくれる人」と認識していることも多いです。実はかつての私もそうでした。

しかしライターの中には、企画やディレクションは担当しない(できない)人も多く存在します。取材から文字起こしまでがカバー範囲で、上手な文章自体は書けない、というライターも普通に存在します。編集者も同様に、編集者といいつつ文章まで書いてしまう人もいれば、文章を書く行為には一切手を出さない人もいます。

このように、ライティングと編集に関する認識の齟齬は、特に外部ライターと協業する際に問題を生じさせます。ライターに編集者的な役割まで期待し、「こんなはずじゃなかった」となるケースを、何度か見てきました。

外部パートナーに関する話は、最終章のManagement(運用)で深堀しますが、ここからのパートでは、「ライティング」と「編集」という文章作りにおける伝統的な概念から、コンテンツの質を安定させる方法を考えてみたいと思います。

7-7. ライティングの質

先ほど、コンテンツの質を以下の5つのレベルに分けました。

このうち、レベル1からレベル2がライティングの範疇、レベル4からレベル5までが編集の範疇、レベル3は編集の色が強いが少しライティングの話も入ってくる、と捉えると、大きくは外さないのではないかな、と思います。

既に述べたように、ライティングについては、正しい日本語を書くことと、文章術で紹介されているテクニックを活用することで、質は高まります。

レベル1の品質の中心になる日本語の文法については、義務教育で教える範疇である、ここではこれ以上は言及しません。レベル2の品質に中心になる文章術については、先ほど述べたように、多数の書籍や参考記事が存在します。

「その中でもまずはこれ」ということであれば、以下の書籍をおすすめしています。

- 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた(著:藤吉豊、小川 真理子/日経BP)

- 日本語スタイルガイド(一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会)

- 日本語練習帳(大野晋/岩波新書)

- 日本語の作文技術(本多勝一/朝日新聞出版)

特に『文章術のベストセラー100冊~』は、文章術の書籍で教えられているテクニックを一冊にまとめた本なので、手っ取り早く学習するのには最適です。

なお、ライティングの質は確かに重要ですが、特に社内で運用する場合には、拘りすぎないようにも注意しましょう。必ずしも文章のプロではない社員に対して、高いライティングの質を求めると、モチベーションや更新スピードが下がりかねません。社員が疲弊し、最悪オウンドメディアの活動自体が止まってしまいます。

オウンドメディアにおいて、正しい日本語や高度な文章術は、必ずしも必要ではありません。より重要なのは内容です。読むのに支障がない日本語であれば、企業が伝えたいことは伝わります。社員が苦しくなるほどの過度なライティングの質の追求は、避けるようにしましょう。

また、チームで最低限の質を担保する工夫としては、チェックリスト化があります。

例えばある会社では、文章の最低限の質を担保するため、以下の10のチェック項目に絞ってクオリティ管理をしていきました。

- 情報を減らさず言葉を減らす

- 一文一意を徹底する

- 抽象的な表現を避け、具体的に書く

- 修飾語と被修飾語の関係を簡素化する

- 読点の打ち方に気を配る

- 接続詞を使いすぎない

- 指示代名詞を使い過ぎない

- 同じ文末を繰り返さない

- 専門用語には説明を加える

- 二重否定を避ける

これらを満たすだけでも文章の質は十分なレベルになります。オウンドメディアの運用チーム内でライティングの質を定義するチェックリストを作りつつ、過度なチェックはしないと決めることで、バランスが取れたクオリティ管理が可能になるかと思います。

7-8. 編集の質

実際の「編集」には様々な業務や行為が含まれますが、本記事では前述の「5段階のコンテンツの質」におけるレベル3:正確に描写されている、レベル4:世界観が合ってる、レベル5:心が動くを編集の役割とし、これらの質を安定させる方法を考えてみます。

編集の質を安定化させるのは非常に難しいです。属人的で感覚的な領域が多い分野だからです。先ほど「魂を込める」という表現を使いましたが、そうした精神論じみた姿勢も必要になる領域です。

厳密には、編集の質の汎用化や再現性の担保は不可能です。ただし、オウンドメディアの記事をタイプ分けし、タイプごとの記事構成や編集スタイルや基本セオリーを整理することは、編集の質を向上させる一助になる、という仮説があります。

そこでここでは、記事タイプの話にフォーカスして解説していきます。

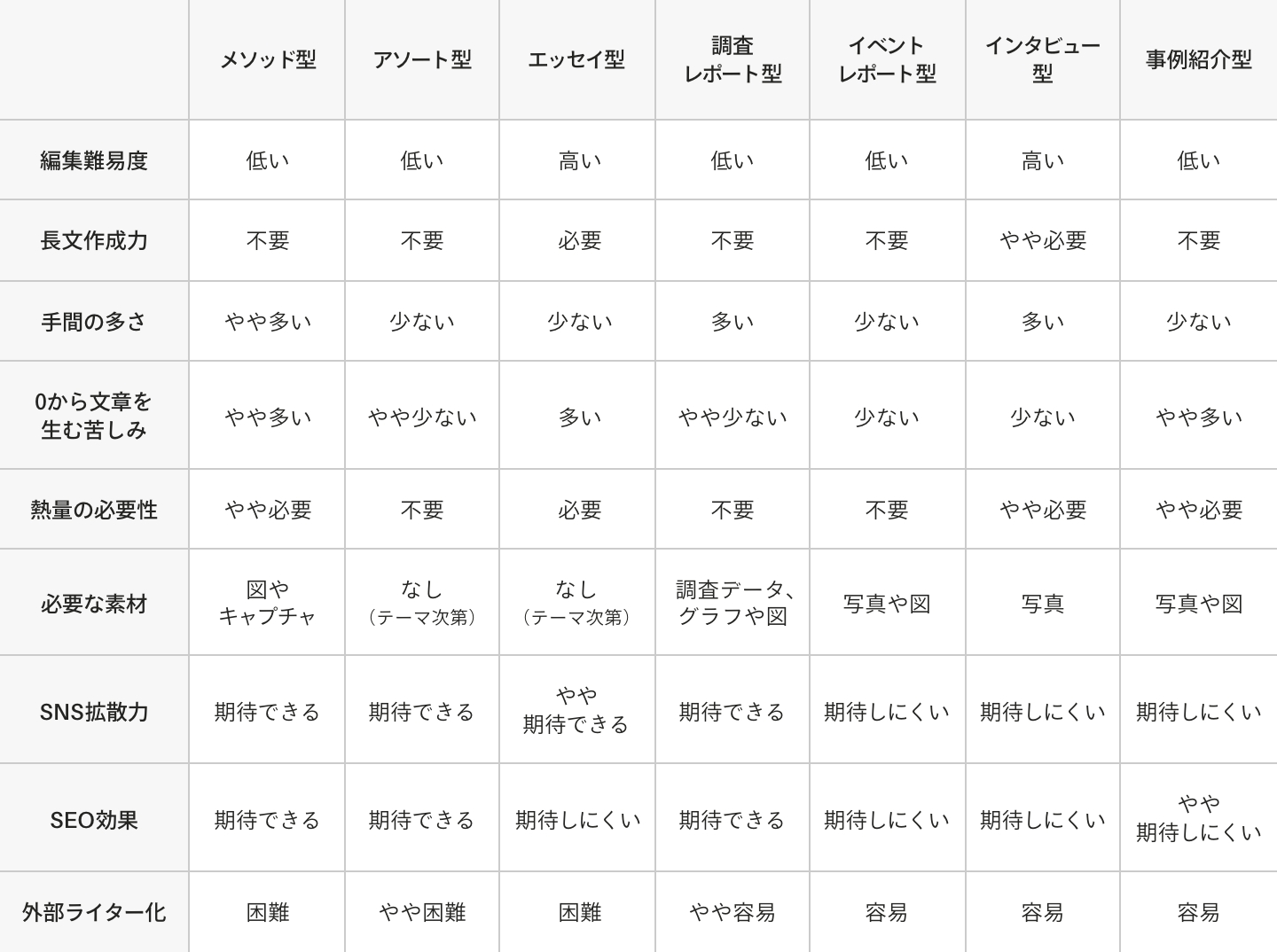

以下は、オウンドメディアにおける7つの記事タイプと特性を整理した表です。

横軸が記事タイプ、縦軸が評価項目となります。このうちまず、縦軸の各評価項目について説明します。

編集難易度

編集の難しさ。定型化してて真似しやすい場合を「低い」、属人的で真似することが難しい場合を「高い」としています。

長文作成力

長文を作る力。記事の質を高めるのにある程度の長文作成力が求められる場合は「必要」、短文の積み重ねで記事が成立する場合は「不要」としています。

手間の多さ

記事を書く以外にかかる手間。記事を書くための準備や事後対応など、記事を書くこと以外に手間や時間がかかる場合は「多い」、書く行為以外にさほど手間がかからない場合には「少ない」としています。

0から文章を生む苦しみ

文章をゼロから生み出す苦しみの有無。インタビューのように、話者が基本的な言葉を生み出してくれるものは「少ない」、それとは逆に、執筆者が自分の頭の中から言葉を引き出さないといけないものは「多い」としています。

熱量の必要性

魅力的な記事を作る上での執筆者の熱量の必要性。熱量が高くないと魅力的な記事になりにくい場合は「必要」、熱量がなくてもそれなりに質の高い記事が書ける場合には「不要」としています。

必要な素材

文章以外に、記事に載せる必要がある素材。素材が多いほど、準備や執筆以外の手間がかかるということになります。

SNS拡散力

SNSでの拡散のされやすさ。拡散されやすいタイプは「期待できる」、拡散されにくいタイプは「期待しにくい」としています。

SEO効果

SEOに有利かどうか。SEOの効果が期待できる記事になりやすいのは「期待しやすい」、そうでないものは「期待しにくい」としています。

外部ライター化

記事を外部ライターに任せることが可能かどうか。比較的難しいものを「困難」、比較的易しいものを「容易」としています。

このような評価軸を基準に、それぞれの記事タイプごとに、特徴と編集上のポイントを解説します。

7-9. 記事タイプ:メソッド型

メソッド型とは、使い方、解決方法、手法、チュートリアル、チェックリストなどを取り扱ったタイプの記事です。

一つのテーマを深堀して、問題解決の具体的な進め方に従って解説していくのが特徴です。読者はそれらについて基本的な情報を、ある程度網羅的に入手することができます。便利記事、TIPS記事と言われたりもします。

私たちの記事では、このあたりがメソッド型といえます。

編集としては、該当テーマを時系列などに合わせて構造化するところから始めます。例えば「効果的なプレゼンの方法」の記事であれば、以下のような構成になりす。

1.準備1-1.資料作成

1-1-1.ページ番号

1-1-2.デザイン

1-1-3.利用シーン

1-1-4.目次

1-1-5.データ

1-1-6.印刷1-2.練習

1-2-1.台詞

1-2-2.予行練習する2. 実践

2-1.直前準備

2-1-1.時間

2-1-2.服装

2-1-3.アイスブレイク2-2.伝え方

2-2-1.説明順

2-2-2.話題の選択

2-2-3.大から小へ

2-2-4.言葉の装飾

2-2-5.客観性

2-2-6.評価軸

2-2-7.状況説明ではなく意図の説明

2-2-8.強調

2-2-9.予算・スケジュール2-3.議論

2-3-1.感想

2-3-2.フィードバック

2-3-3.振る舞い

2-3-4.専門家の理論

2-3-5.メリットとデメリット

2-3-6.論破しない

2-3-7.質問2-4.心構え

2-4-1.味方

2-4-2.名前

2-4-3.立場

2-4-4.自信

2-4-5.緊張3.事後

3-1.振り返り

3-2.フォロー

このように伝えたいことを構造化・細分化し、そのテーマの完遂に必要な情報を網羅的に洗い出した上で、構造化で抽出された各項目に対し、詳細な解説を書いていきます。

解説は各300~500字で十分なことも多く、長文作成力は必要ありません。ただし、調査や関連図表の作成なども含めると、手間はそこそこかかることもあります。また、ゼロベースから文章を作っていく必要はあります。

基本的には該当する専門知識を有した人でないと書けません。外部ライターなどに執筆を依頼する場合でも、専門家が関わり、元情報をしっかり提供する必要があります。

このようにそれなりの手間がかかるメソッド型ですが、それに見合ったリターンは期待できます。

多くの人が関心を持つテーマが選定できれば、SNSでの拡散も期待できます。検索エンジンに評価されやすいフォーマットなため、SEO効果も期待できます。上手に作れば、数年に渡り、月数万~数十万のトラフィックを安定的に獲得することも可能です。

7-10. 記事タイプ:アソート型

アソート(Assort)とは「詰め合わせ」という意味です。その名から想像される通り、知識がコンパクトに詰め合わせ状態になった記事を差します。「○○で成功するための10のポイント」「~に役立つ便利ツール10選」のように、複数のトピックを並べたものが、これにあたります。

私たちの記事であれば、このあたりがアソート型といえます。

アソート型は編集が比較的容易で量産しやすいのが最大のメリットです。

例えば「資料作りでやりがちな9つの無駄な作業」という記事であれば、以下のような文章構造を作り、各項目に数百字程度の文章を書いていけば、記事として成立します。

その1:配色に凝る

その2:書体に凝る

その3:影や立体を駆使する

その4:レイアウトに凝る

その5:余白を埋める

その6:表やグラフに凝る

その7:表紙に凝る

その8:なんでも図にする

その9:毎回デザインを変える

一見メソッド型と似てますが、メソッド型がテーマを縦に深堀して構造化するのに対して、アソート型は内容の深堀はあまりせず、横に拡げるような展開になります。メソッド型ほどの厳密性、網羅性、具体性も必要なく、多少緩い情報構造でも成立します。

こうした特性があるため、執筆難易度はあまり高くありません。また一つの項目に対する文章量もさほど必要でないため、長文作成力も不要です。執筆者の熱量などの属人的な要素もあまり必要ありません。目次さえ決めれば、外部ライターである程度代筆可能です。テーマ次第では、SNSでの拡散可能性も高く、SEOにも有利です。

オウンドメディアを開始する企業がすぐにPVを増やしたいなら、アソート型の記事を量産するのがいいでしょう。文章力がないスタッフでもそこそこ書けるため、オウンドメディア運用に慣れるための肩慣らしコンテンツとしても最適です。

ただし、簡単に作れる最大のメリットは、最大の弱点にもなります。

まず、内容が薄くなりやすいことです。「〜をするための10のポイント」みたいな記事は世の中に溢れており、最近では無視されやすい傾向も感じます。独自性が希薄なテーマのアソート型記事だと、期待した効果が得られない可能性も高いです。

また、真似されやすいのも弱点です。SEOで上位表示を実現しても、その後に発表した類似コンテンツによって上位を奪われる可能性もあります。特に他の書籍などに書かれている情報をピックアップして再編集した記事は、手間さえかければ誰でも書けてしまうため、極めて模倣されやすい記事と言えます。

7-11. 記事タイプ:エッセイ型

エッセイ型とは、一人称が主張となる散文型の記事です。エビデンスをしっかり揃えた論文のような体裁であっても、ノウハウではなく思いを綴ったものであれば、ここではエッセイ型として捉えています。

私たちの記事であれば、このあたりがエッセイ型といえるでしょう。

基本的には、自身が体験したエピソードなどに基づく強い思いや主張がベースになるため、事前のリサーチはさほど必要ありません。思いに任せて一気に書き上げた文章でも成立します。早いものなら、1時間以内で書き上げることも可能です。

ただし、メソッド型やアソート型ほどの明確な型がなく、短文であるほど人を惹きつける難易度が高くなるため、長文作成力はそれなりに必要になります。

長文を最後まで読ませるためには、共感を得るための細やかな感性や、読み手を飽きさせない展開など、高度な編集力も求められます。「すぐ書けそう」と安易に手を出すと、更新のノルマは達成するが誰にも読まれない記事を量産し続けることになりかねません。

熱量や思いが必要な記事であるため、外部ライターに任せるのはやや難しいです。会話をベースにプロのライターが書いても、綺麗な日本語に成形される過程で、熱量や思いが削られることも起こります。人を引き付けるエッセイ型の記事は、日本語としての正しさとはほぼ無関係です。文章が上手なだけでは書けないタイプの記事と言えます。

先ほどメソッド型やアソート型ほどの明確な型がない、と書きましたが、エッセイ型を成立させるある一定の型は存在します。例えば、以下のような型です。

問題提起:~と言われているが、本当にそうなのだろうか。

結論:私は~だと思う。

実証:なぜならば~

反論への同調:確かに~という意見もあるだろう。

反論への反論:しかし~ではないか。

結論:だからやはり私は~だと思う。

ただ、このような型に合わせれば魅力的なコンテンツになるわけではなく、やはり「どういうメッセージを伝えるか」で、記事の質はほぼ決まります。

基本的に情報コンテンツのような体裁にならないため、SEOには向いていません。主張の鋭さ、切り口によっては、大きな共感を呼んでSNSでは広く拡散される可能性はあります。その意味では、極めてSNS向けコンテンツともいえます。業界を先導するような影響力を持つために、良質なエッセイ型記事を発信していくことは、極めて有効です。

総じて、熱量が高く文章力がある人なら比較的容易に書けるが、属人性が高く、誰もがそれなりの品質でコンスタントに作るのは難しいというのが、エッセイ型記事の特徴です。社内に「強いコンテンツメイカー」「影響力があるソートリーダー」が存在する場合に有効な打ち手とも言えます。

7-12. 記事タイプ:調査レポート型

レポート型は、調査レポート型とイベントレポート型の2種類に分けて考えています。こちらはその前者にあたる、調査で集めたデータを編集し、グラフや表、図を並べて、そこからの考察を掲載していくタイプの記事です。

私たちの記事では少ないですが、以下が調査レポート型にあたります。

調査データ型記事の構成はシンプルで、以下のような構成を繰り返していけば、基本的に記事は成立します。

導入文

調査結果(グラフ)

考察

調査結果(グラフ)

考察

調査結果(グラフ)

考察

調査結果(グラフ)

考察

調査結果(グラフ)

考察

まとめ

グラフや表、図があれば、長文を書く必要はありません。ファクトベースの冷静な分析を書き連ねるだけでも記事になります。ただし、的を射た鋭い考察を書くためには、ある程度の専門性と主張が必要です。

調査データ型の記事を作るには、当然ながら調査データを集める手間が発生します。社内アンケートのようなものであればさほど手間なく作れますが、説得力は欠けます。インターネットアンケートを使った本格的な調査をすれば、記事の説得力は飛躍的に上がりますが、当然アンケートを設計する手間、時間、そして何よりコストがかかります。

大手企業では、定期的に大規模な調査を行って調査レポートを作成して発信していることがあります。中小企業や、マーケティング予算が少ない小さな事業では、このようなコンテンツ投資はなかなか難しいでしょう。裏を返すと、潤沢な予算をもつ企業が、他社では真似しにくい記事をコンスタントに作る手法としては、有効とも言えます。

基本的には、SNSの拡散やSEOの観点には有利です。多くの人にリーチさせるのに向いている記事タイプとも言えます。ただし、調査テーマそのものにニーズや魅力がないと、当然ながら読まれにくくなります。大きな金額が発生する場合には、記事に執筆以上に、調査テーマに対するニーズの大小をよく調べる必要があります。

また、会社のポリシーとして、業界への貢献を優先して、拡散性やPVを気にせず、良質なレポート記事を書いているケースもあります。

7-13. 記事タイプ:イベントレポート型

2種類あるレポート型記事のもう一つが、このイベントレポート型です。イベントやウェビナーなどの事後レポート記事の総称です。大規模なイベントでなくて、社内でやってみたことの報告も、このタイプに含まれます。

やはり私たちの記事では少ないですが、このあたりはイベントレポート型といえます。

基本的には、イベントの中で語られた内容を文字に起こして、編集した記事です。記事に必要な情報はイベントの中で語られるため、事前準備が不要なことも多いです。

文章をゼロから生み出す苦しみもほぼなく、外部ライターにイベントに参加してもらって書いてもらうことも容易にできます。文章力もさほど必要ではなく、話し言葉であることを前提とし、荒い文章をそのまま公開しても、大きな問題はありません。

このように考えると、誰でも書けて手間も掛からない、かなり作りやすい記事に思えるかもしれませんが、編集を考えずだらっとレポーティングしたような記事だと、まとまりのない記事になりがちです。

インターネット上に公開する以上、記事はイベントに参加していない人も読む可能性が高いものになります。イベントに参加してなくても内容が理解できるような編集は、最低限必要になります。

また、イベントレポート型の一番の弱点は、ターゲットがピンポイントになりやすく、記事は拡散されにくい傾向にあることです。ただし、イベントや登壇者の知名度や人気が高いと、読まれる可能性は高まります。イベントや登壇者の知名度を超えるほどの拡散力は期待しにくい、ともいえます。

そのため、イベントレポート型の記事をいくら書いても、新規顧客と接点を持つようなことにはなりにくいです。だからといって「PVに繋がらないためレポート型を書くのは無駄」と極端に捉える必要はありません。イベントの参加者や既存顧客との関係強化のための記事と捉えて、積極的に掲載していいでしょう。

7-14. 記事タイプ:インタビュー型

インタビュー型は、その名の通りインタビューを記事化したものです。オウンドメディアではかなりポピュラーな記事タイプといえます。

私たちの記事だと、このあたりがインタビュー型です。

基本的には取材の会話を文字起こしして再編集したものとなります。内容をゼロから生み出す必要はなく、文章の生みの苦しみは比較的少ないです。ただし、イベントレポート型と比べると、準備などにかなり手間がかかるのが、インタビュー型の特徴です。

まず、インタビューの対象者(インタビュイー)の選定と交渉が必要です。また、ぶっつけ本番でインタビューしてもうまくいかないため、事前の丁寧な骨子作成、インタビュイーとの調整が必要です。また撮影が必要になるため、カメラマンも手配しておかなければなりません。

取材が終わった後も、初稿をインタビュイーに確認してもらい、フィードバックを受けて修正する、といったように、何往復かが必要になります。

かなり手間がかかるにも関わらず、インタビュー型はSNSやSEOの観点では不利なフォーマットです。特にSEOに不利なことは、検索してインタビュー記事に出会うことが少ないことからも、なんとなくお判りでしょう。

基本的には会話の書き起こしになるインタビューには、会話ならではの情報を持たない言葉が多数含まれます。そのため、文字量の割に情報が少なくなりがちです。また、会話の流れが優先されるため、情報の網羅性も乏しくなりやすいです。

誰もが興味を持つ著名人のインタビュー記事であれば、期待以上に読まれることはあるかもしれません。ただ、同じ人物に関する同じテーマの文章であれば、インタビュー型よりも、本人が書いたエッセイ型やメソッド型の方がシェアされる確率は高いでしょう。

しかし、イベントレポート型と同様、だからといってインタビューを書くべきではない、というわけではありません。上手な編集者が編集すれば、まるでその場で話してるかのような臨場感を感じられる良質な記事になります。

また、インタビューを通じてインタビュイーとの人間関係ができる、業界内での支持者が増えるなど、短絡的な集客ではないメリットもあります。こうした広い視野を持っているメディアのインタビュー記事は、質が高く、読み応えがあることも多いです。

個人的には、このあたりのメディアのインタビュー記事は、特に質が高く、記事づくりの参考になります。

こうしたメディアとは逆に、「有名な人に取材すれば記事になる」という安易な考えでインタビュー型記事を量産しても、期待した効果は得られません。準備も含めた手間が多く、編集力も求められるにも関わらず、SNSやSEOにも不利なインタビュー記事は、実は運用難易度の高い記事タイプなのです。

なお、心を動かすインタビュー記事を作る上で非常に重要なポイントが一つあります。それが「金言」です。

金言とは、格言や名言のような、印象に残る言葉やフレーズです。取材ではできるだけ金言を引き出すようなインタビューを行って、金言盛り沢山のインタビュー記事を作れるかどうかが、成功のポイントといえるでしょう。

7-15. 記事タイプ:事例紹介型

事例紹介型とは、その会社の事例を紹介する記事です。常設サイトに設置されるケースも多いですが、ここでは特にオウンドメディアの中で紹介されるケースを取り扱います。

私たちの記事では、これらが事例紹介型といえます。

事例紹介型は、事例紹介を目的とした記事の総称となり、表現にはバリエーションが存在します。具体的には、以下のような3タイプが存在します。

- 事例紹介:インタビュー型

- 事例紹介:レポート型

- 事例紹介:折衷型

具体的な作り方については、インタビュー型やレポート型とほぼ同じです。

事例紹介型の戦略的な意義は、ニーズが具体的に顕在化している見込み顧客を、商談などに誘導することにあります。そのため、CVをアシストする記事になります。

一方で、顕在層向けになるため、潜在層の獲得にはあまり向かず、SNSで話題になるようなことも起こりにくいです。SEOの効果も期待しにくいですが、社名で検索して訪問されるケースは散見されます。

事例紹介は、BtoBではキラーコンテンツとなります。類似する課題を持った他社の成功事例は、もっとも知りたい情報だからです。ただし、文章を読むことそのものを楽しんでいるわけではなく、最低限の情報を把握し、あとは直接話を聴きたいと思ってます。このような顧客ニーズを考えると、必然的に記事構成は以下のようなものになります。

- 最初に何の課題を解決したか、端的な結論を書く

- 数字などの成果に関する具体的な情報を示す

- 課題解決のストーリーを分かりやすく解説する

- 成功のためのポイントを列挙する

繰り返しになりますが、事例紹介はSNSやSEOでの集客が難しい記事になります。そのため、ハウスリストに対するメールマガジンなどでの集客が、現実的な手段になります。また、顕在層向けの常設サイトの分かりやすい場所にリンクを張っておくことも有効です。ただそれでも、公開1週間で数千を超える集客にはなかなかならないでしょう。

事例紹介型をPVなどで他記事と比較してしまうと、「あまり成果が出てない」と判断される可能性があります。潜在層向けではなく顕在層向けであり、CVをアシストするための記事であるという認識で、記事を評価する必要があります。

7-16. まとめ:チェックリスト

オウンドメディアのArticle(記事)として、以下のようなことが十分に議論・検討されているか、改めて振り返ってみましょう。

- 記事は、最低限の日本語の文法は満たしていますか?

- 記事は、文章術で教えられることを反映していますか?

- 文章術などを参考にした、独自のチェックリストを作っていますか?

- 記事の正確性については、気を付けた編集や確認が行われていますか?

- 記事の世界観を維持したり、心を動かす記事を書くために、分かっている人が書いているか、介在していますか?

- 記事タイプの特徴を踏まえたうえで、記事は執筆されていますか?

- 記事タイプの特徴を踏まえたうえで、記事に対して適切な期待をしていますか?

8. Awareness(認知)

STAAMのAwareness(認知)で議論するのは、記事の認知方法についてです。

インターネット上に記事を掲載しても、それだけでは誰も見てくれません。「ここに有益な記事があります」と認知してもらってはじめて、人々が見に来てくれます。

こう説明すれば、当たり前のことだと思うでしょうが、オウンドメディアを始める時、認知方法についての議論が抜け落ちてしまうことは非常に多いです。

認知の手段は様々ありますが、現実的に可能な方法は、以下の4つに絞られます。

- 広告(デジタル広告)

- メールマガジン

- SEO(自然検索)

- SNS

それぞれの具体的な手法は、それだけで書籍が一冊作れてしまうほどの内容となり、ここで語りつくすことができません。そこでこの記事では、詳細は専門の記事や書籍に譲るとして、オウンドメディアにおける役割や活用判断を中心に言及していきます。

8-1. 広告

理論上、広告を出稿するとすぐに認知され、訪問者が増えていきます。お金で認知を買う行為、と捉えることもできます。これらが広告の最大のメリットです。

当社へのお問い合わせの中でも、オウンドメディアの認知・集客方法として、広告を希望する企業は一定数存在します。特に、PVや訪問者数(UU)をKPIにしている場合、広告を使ってでもKPIを達成しようという思考になっているケースが散見されます。

実際、オウンドメディアのPVや訪問数が事業の成果(KGI)と直接関係するのであれば、広告でオウンドメディアに集客する考えはアリだといえます。

ただ、どうせ広告に投資するなら、CVから遠いオウンドメディアより、CVにより近いLP(Landing Page=広告などを経由して着地するページ)、あるいは常設サイトにリンクさせた方がより有意義です。CVに至るまでに1ステップも2ステップもあるオウンドメディアに広告を出稿することは、ROMI(Return On Marketing Investment=マーケティング投資回収率)の点で得策でない、というわけです。

そもそも、マーケティング目的でオウンドメディアを運用する場合、中長期的な広告費の削減は、オウンドメディアに期待する役割の一つになります。それなのに、オウンドメディアへの集客のために広告を使うのは、本末転倒にも思えます。

このように、本当にオウンドメディアへの認知・集客に広告を使うべきなのかは、マーケティング戦略全体を見据えたうえで冷静に考えなければいけません。

私たちの見解としては、ペイドメディアでは得られない効果を得るためにオウンドメディアが存在するという存在意義の観点からも、オウンドメディアへの集客に広告を使うのはあまりおすすめではありません。

8-2. メールマガジン

メールマガジン(以下、メルマガ)は、オウンドメディアの認知方法の中ではもっとも堅実な手段と言えます。

リード情報や顧客情報が既にあれば、そこに登録されたメールアドレスに告知をするだけで、記事への一定のアクセスが期待できます。

例えばHubSpotのメルマガは、オウンドメディア内の記事へのリンクが主な内容となっています。オウンドメディアに良質なコンテンツが多く掲載されていれば、メルマガのコンテンツとして再配信することも可能になります。

また、メルマガは何らかの形で既に接点を持った人向けの認知・集客手段と言えます。特に、SEOやSNSでの認知が期待しにくいイベントレポートや事例紹介の認知・集客にはメルマガは最適です。このように、他の認知チャネルの弱点を補完するのが、メルマガの上手な活用とも言えます。

当然、メルマガを使った認知・集客は、メールアドレス情報を多く保有していることが前提となります。そうではない企業にとっては、メルマガは選択肢から外れます。

8-3. SEO

広告予算やメルマガ配信の仕組みなどがなくとも、ある程度の自助努力で記事を認知させることができる(可能性がある)のが、SEOとSNSになります。

※厳密にいえばここで取り扱うのは「自然検索による流入」ですが、SNSと分かりやすく対比させるために、あえてSEOという言葉を使っています。

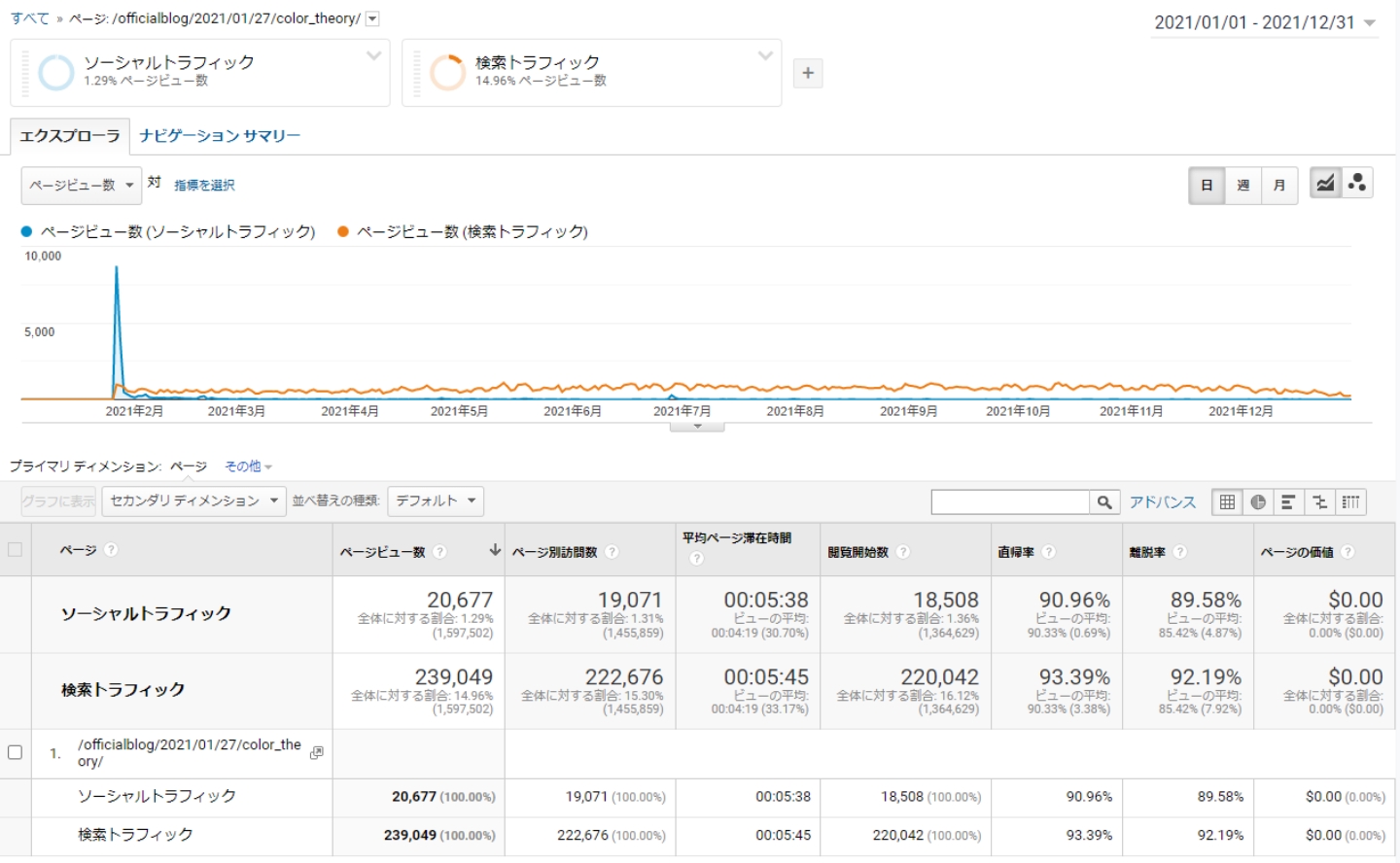

オウンドメディアの集客に関して、SNSでは「バズってる」という印象が視覚的に伝わりやすいため、SNSの方が効果的だと思う人もいるかもしれません。しかし長期的に見ると、SEOの方が認知・集客効果で上回ることも多いです。

私たちのオウンドメディアでも、SNSで話題になって初日で1万以上のPVを獲得した記事も、1年や2年という期間で見ると、SNS(GAのチャネルでいえばSocial)よりもSEO(GAのチャネルでいえばOrganic)からの流入数が上回ることがほとんどです。

例えば以下の記事はいずれも、累計で50万以上のPVを獲得していますが、SNSでの流入は記事公開直後の僅かな期間のみ、あとはSEOで流入してきています。

SNSの集客には瞬間的な勢いがありますが、勢いは長くは続きません。一方でSEOによる認知効果はSNSほどの爆発力はありませんが、検索アルゴリズムに評価されれば、じわじわと長期間効果を発揮します。

せっかく作った記事なら、できるだけ長期に渡って読んでほしいと思うはずです。そうであれば、SEOの観点を無視することはできません。

現在の検索エンジンのアルゴリズムには、200以上の指標があると言われています。これらすべてを考慮するのは至難の業です。しかし、オウンドメディアの記事という観点でいえば、考え方はシンプルです。

SEO向けに記事を作ると言っても、SEO用の特別なハックをする必要はありません。Googleの評価基準は「ユーザーファースト」です。つまりオウンドメディアにおいて本質的にやるべきSEOとは、「ユーザーファーストの記事を作ること」になります。

この大前提の上で、記事制作の段階で特に意識したいのが、以下の3点です。

- 検索ニーズがあるテーマを選ぶ

- 検索に使われる言葉を用いる

- 競合コンテンツを凌駕する

「1. 検索ニーズがあるテーマを選ぶ」のは、SEO活用の大前提です。Article(記事)で紹介したイベントレポート型や事例紹介型がSEOに不利なのは、検索ニーズがない(少ない)記事になりやすいからです。検索ニーズの有無については、Theme(テーマ)で紹介したキーワードプランナーや有料ツールなどを用いて調ることができます。

「2. 検索に使われる言葉を用いる」についても、考えれば当然のことです。現在のGoogleのアルゴリズムは、同義語などをある程度吸収するような仕組みにはなっていますが、まだ完璧ではありません。あるキーワードでは上位表示されるが、同義語では上位表示されないことが起こりません。そのため、タイトルに含む言葉や文中用語などは、強い意図がない限り、できるだけ検索数が多い言葉に寄せていく方がいいでしょう。

例えば、アクセス解析に関する記事を書く時は、「アクセス解析」と「ログ解析」のいずれの言葉を選択すべきでしょうか。

キーワードプランナーによれば、「アクセス解析」の月間検索ボリュームは2,400、「ログ解析」の月間検索ボリュームは480と、「アクセス解析」の方が遥かに上回っていることが分かります(2023年2月現在)。このような場合は、「アクセス解析」という言葉を用いた方が、検索流入という面では有利になります。

「3. 競合コンテンツを凌駕する」については、狙っているキーワードで検索した時に上位表示されている記事を確認し、その記事より質・量ともに凌駕する内容に仕上げる、ということです。Googleのアルゴリズムは複雑なため、競合に対して質・量を凌駕したから上位表示されるとは限りませんが、「確率を少しでも高める」という観点からは、このような対策をしておくに越したことはありません。

そもそも、他社の記事を見ることは、自社の記事のアイデアやヒントにも繋がりやます。SEOだけでなく、記事の質を高めるという観点でも、検索エンジン上で競合する記事については研究しておくといいでしょう。

SEOに関しては専門の書籍が沢山出ており、ネット上に記事も豊富にあります。SEOでの集客が重要なオウンドメディアでは、SEOに関する専門情報にしっかり触れて、まことしやかに言われていることや、大昔の常識を鵜呑みにするのではなく、現在進行形の正しいSEOの知識を身に付けるようにしましょう。

また、自社だけでは難しい場合には、SEOの専門家に協力を仰ぐようにしましょう。

8-4. SNS

SNSの魅力は、爆発力と信頼感です。SNSで大きなバズが起きると、ものすごい勢いで拡散し、通知は鳴りやまなくなります。このような効果は、広告でも、メルマガでも、SEOでも、なかなか起こすことはできません。さらに業界で影響がある人や信頼している知人が言及することで、記事に客観的評価が加わります。第三者による客観的評価が、提供企業に対する信頼を高めます。

このようなことから、SNSで拡散した記事は、記憶に残りやすく、それが時間差となって第一想起や指名検索に繋がる傾向にあります。オウンドメディアを使ったコンテンツに発信によって、こうした効果を期待するのであれば、SNSは是非意識しておきたい最重要認知経路となります。

オウンドメディアのSNS活用のポイントは、以下の3つに分かれます。

- SNSに向いた記事を作る

- SNSでの告知を工夫する

- 強いSNSアカウントを作る

まず、「1. SNSに向いた記事を作る」についてですが、記事の編集スタイルや書き方で、SNSで引用されやすい・引用されにくい、という違いが生まれます。つまり、できるだけSNSで引用されやすい記事の作り方をしましょう、というのが1つ目のポイントです。

より具体的には、以下の7つがあげられます。

- 認識しやすく興味を引くタイトルをつける

- 一瞬でも目に留まるOGP画像をつくる

- 本文を読みたくなる見出しにする

- 切り取りやすいフレーズを散りばめる

- 多種多様なフックを埋め込む

- 文字数8,000字以上の長文にする

- 文面を読みやすくデザインする

SNSに限らないテクニックも多く含まれますが、これらを満たすほど、SNSでの拡散に有利な記事に仕上がります。

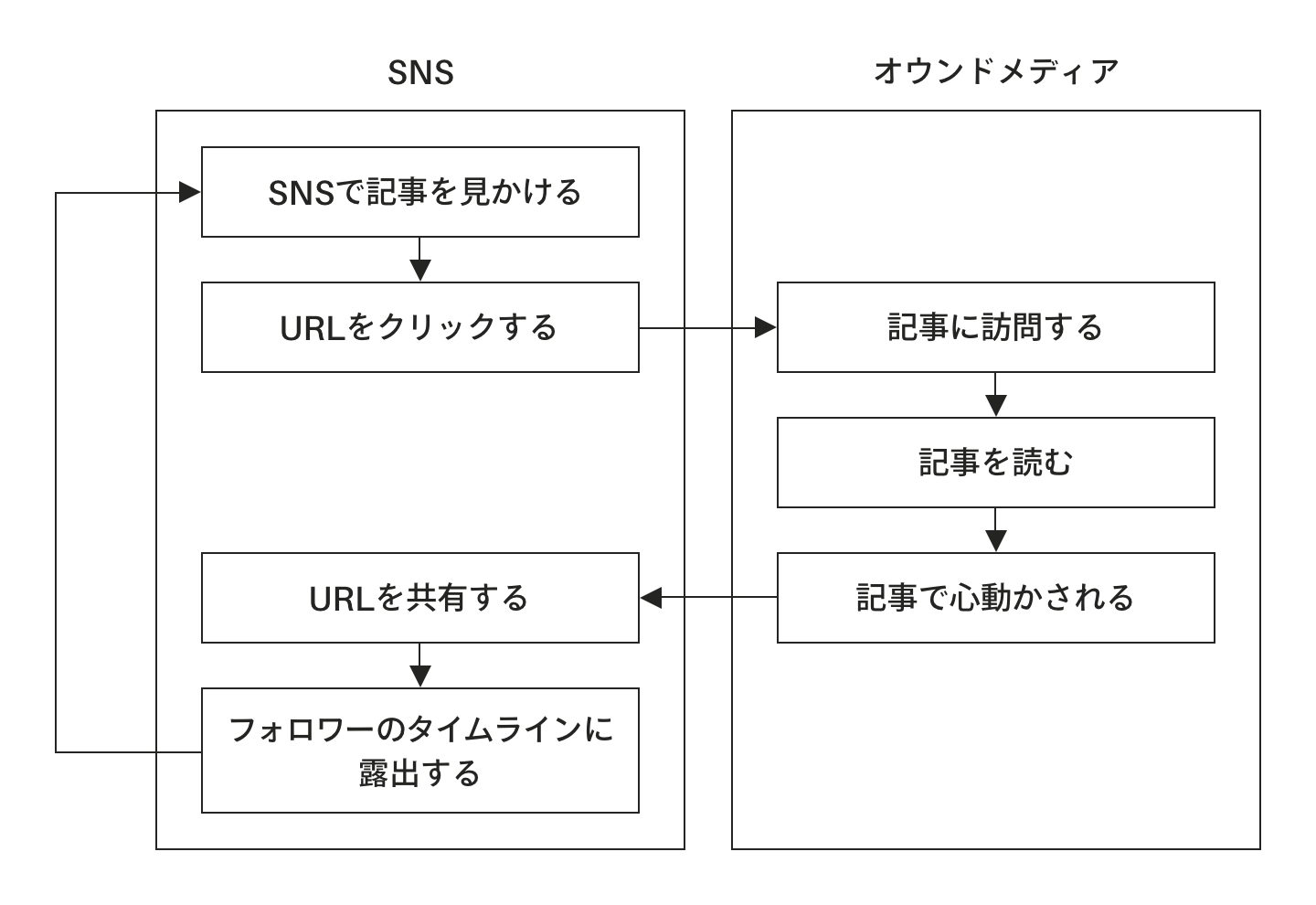

覚えておきたいのは、SNSとオウンドメディアの記事との間には、以下のような相互作用が発生することです。

このようなSNSの働きによって、記事を通して読者の心を動かすことが、多くの人の目に触れることに繋がります。それがいわゆる「バズ」となっていくわけです。ソーシャルバズのメカニズムから理解しておくと、記事として何を満たさないといけないかが、自然と考えられるようになります。

SNSでシェアされやすい記事の書き方に関する具体的なテクニックは、こちらの記事でも詳細に解説していますので、合わせてお読みください。

「2. SNSでの告知の仕方」については、以下の2点に集約されます。

- 読まれやすい曜日と時間に公開する

- 記事内容を投稿に含める

ビジネス向けの記事だと、見られやすい曜日は火・水・木、見られやすい時間は、8時台、9時台、12時台になります。これら原則と、SNSのアルゴリズムを考慮すると、「火曜8時」が、SNSの認知効果をもっとも享受しやすい黄金時間だと考えています。

ただし実際には、SNSでの露出に成功すると、その効果は8~24時間続きます。つまり、8~24時間の時間差があり、誰がシェアするかによる不確実性も存在します。つまり、この時間に告知したら確実に最大化されるという厳密な法則ではありません。あくまで一つの目安と捉えて、運用体制なども踏まえて考えるといいでしょう。

「3. 強いSNSアカウントの作り方」について、強いSNSアカウントがあるかどうかは、記事の安定的な認知・集客に関わります。

フォロワー1万人のアカウントと、フォロワー1000人のアカウントでは、同じ記事をシェアしても、初動の露出が大きく変わります。その後の拡散はコンテンツの質にも依存しますが、初動の拡散が弱いことで、質が高い記事が埋もれてしまうこともあります。

このように、強いSNSアカウントを持っていれば、オウンドメディア運営が楽になります。ただし、強いSNSアカウントを育てるには多種多様なテクニックが必要で、確実に成功させるのが難しい課題でもあります。プラットフォーム別の運用術だけで一冊の書籍ができるくらい、深く広大な知識領域が存在します。

こうした前提の上で、オウンドメディアの認知経路としてのプラットフォーム別の傾向をかなりザックリまとめると、以下のようになります。

- Twitterは約4500万人とアクティブユーザーが多い。

- TwitterにはRT機能があり、記事の拡散・認知拡大に向いている。

- Facebookのアクティブユーザーは約2600万人とTwitterと比べて少ない。

- Facebookには拡散可能な機能があるが、Twitterほどは拡がらない。

- Facebookの登録者は20~30代が多いが、積極層は40代以上が多い印象も。

- Instagramはアクティブユーザーが約3300万人と、Facebookより多い。

- Instagramにはデフォルトで拡散するための機能がない。

- Instagramはアプリのコンセプト上、写真や動画が作りにくいビジネスには向かない。

- Instagramの利用者の属性は、10~20代で半数を占める。

- Instagramは投稿内にリンクを張れないので、オウンドメディアの経路にならない。

- ただしInstagram広告は、ビジネスユースでも一定の効果が見込める。

- YouTubeはアクティブユーザーが約6900万人と圧倒的に多い。

- YouTubeにはユーザー自身が拡散する機能はないが、リコメンドエンジンが充実しており、人気コンテンツになれば、自然と広がる。

- YouTubeにはInstagram同様、オウンドメディアの認知経路にはなりにくい。

- TikTokはアクティブユーザーは約950万人。

- TikTokは現時点ではビジネス活用は難しめ。

- TikTokも、オウンドメディアの認知経路にもなりにくい。

上記のようにまとめると、オウンドメディアの認知手段として特に有効なSNSはTwitter、ついでFacebookといえます。ただし、BtoCでビジュアルが強い商材においては、InstagramやYouTube、TikTokも選択肢に入ってきます(ただしSNSの仕様上、直接的な報恩を促すのは難しい)。

その上で、特にTwitterで強いアカウントを作るためには、以下のような基本的傾向が見受けられます。

- 企業アカウントより個人アカウントの方が有利

- SNS運用は向き不向きがあり、不向きな人に無理にやらせても伸びない

また、ある程度のスピード感でフォロワーを伸ばしていくためには、以下のような取り組みも必要になります。

- 毎日数件の投稿

- 有益な投稿

- テーマの一貫性

- 返信などの細やかなリアクション

- 温和なコミュニケーション

SNS運用の成否には企業や商材、業界特性も影響します。成功している他社の真似をすれば必ずしもうまくいくものでもありません。後述するManegement(運営)でも紹介するように、オウンドメディアのチーム組成と共にSNS担当者も決めておき、SNSを継続運用できる体制を作っておくといいでしょう。

8-5. SEOとSNSの関係

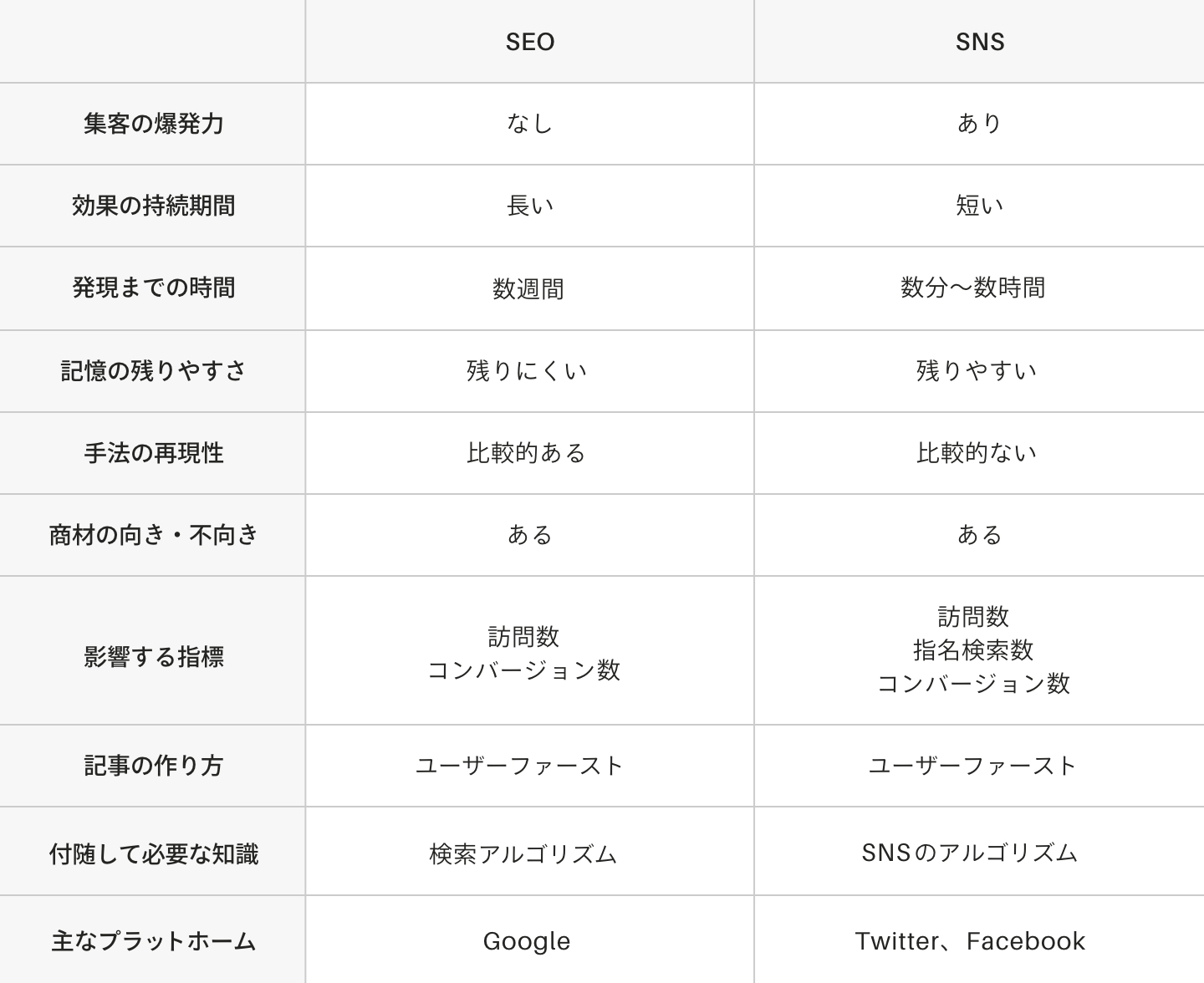

ここまで、SEOとSNSを分けて説明しましたが、オウンドメディアの認知経路としての違いを整理すると、以下のような表にまとめられます。

SEOの強みは、狙ったキーワードの検索結果に上位表示できれば、それなりに長期間・安定して読んでもらえるようになることです。ただ、SEOは瞬発力が低く、多くの人に読まれるかどうかは検索エンジンのアルゴリズムに依存します。また人気キーワードには競合コンテンツも多く、上位表示させるのは容易ではありません。

なお、「瞬発力が低い」と書きましたが、記事が拡散されると数日間は検索結果の上位に優先表示される傾向もあります。その意味の緩やかな瞬発力はあります。ただし徐々に、記事本来の評価に見合った順位に下がっていきます。

一方のSNSは、持続力こそありませんが、公開直後から多くの人に読んでもらえる瞬発力、拡散が倍々に広がっていく爆発力が魅力です。

ソーシャルグラフ(SNS上の人同士のネットワーク関係)に上手く乗せることができれば、1日で数千人から数万人単位で、一気に記事を届けることができます。SEOで偶然見つけた記事と比べて、SNSで認知した記事の方が記憶されやすく、第一想起や好意形成に繋がりやすい傾向もあります。

このSEOとSNSは相関しあって効果を発揮する側面もあります。SEOで見つかった良質な記事がSNSでシェアされたり、SNSで多くの人にシェアされて外部リンクが増えることで間接的にSEOに有利に働いたりと、相互に関係しあいます。

当社の人気記事『伝わる提案書の書き方(スライド付)~ストーリー・コピー・デザインの法則』は、Twitterで2000件以上シェアされ、公開1週間で2万PV以上は閲覧されました。その直後から「提案書」というキーワードで検索結果の上位に表示されるようになり、結果として、現在までに約70万PVを記録しています。

SEOとSNSは二者択一と考えてはいけません。SEOにもSNSにも効く記事を作ることが現実的に可能です。記事の作り方においても、共通すること、両立させられることは多いです。SEOかSNSかではなく、両方を満たす観点から記事を作るようにしましょう。オウンドメディアの記事作成においては「SEOとSNSの二兎を追え」が基本なのです。

8-6. まとめ:チェックリスト

オウンドメディアのAwareness(認知)として、以下のようなことが十分に議論・検討されているか、改めて振り返ってみましょう。

- オウンドメディアの認知・集客方法について、きちんと話し合っているか?

- 広告を使ってオウンドメディアに集客すればいいと、安易に考えていないか?

- メルマガを活用して、オウンドメディアの認知・集客ができないか?

- 検索キーワードを事前に調べたうえで記事を作っているか?

- 記事内で使われている言葉は、検索で有利な言葉が選ばれているか?

- 検索エンジンで競合する他社の記事をきちんとチェックしているか?

- SNSでシェアしやすくなる記事の書き方になっているか?

- 記事の告知時間は、SNSの効果が最大化される時間になっているか?

- SNSアカウントを強くするための取り組みが行われているか?

- SEOとSNSの両方を満たすような記事の作り方ができているか?

9. Management(運用)

STAAMの最終ステップに位置づけられているManagement(運営)は、オウンドメディアの持続的な成功に大きな影響を与えます。オウンドメディアといえばつい記事のことばかり考えがちですが、運用に関する検討が甘いと、オウンドメディアの失敗確率は一気に高まります。その意味でも、非常に重要なステップです。

このManagement(運営)で扱うのは、オウンドメディアを運営するための、組織、役割、プロセスに関するノウハウや手法などです。実際にオウンドメディアの運用を考える上での検討領域は多岐に渡り、組織特性によってもその内容は大きく変わるという前提ですが、特に重要な以下の8つのテーマについて、ここでは解説していきます。

- 運営スタイル

- 組織体制

- 制作体制

- 更新頻度

- スケジュール管理

- 会議体

- 社内啓蒙

- プラットフォーム選択

9-1. 運営スタイル

運営スタイルとは、オウンドメディアの運営に関する基本方針や組織体制のことです。

オウンドメディアの運営には、組織風土、組織特性、チームメンバーのスキル、商材特性など、事業や経営の様々な要因の影響を受けます。こうした自社ならではの特性を考えずに他社の運営スタイルをそのまま真似ても、必ずしもうまくは行きません。

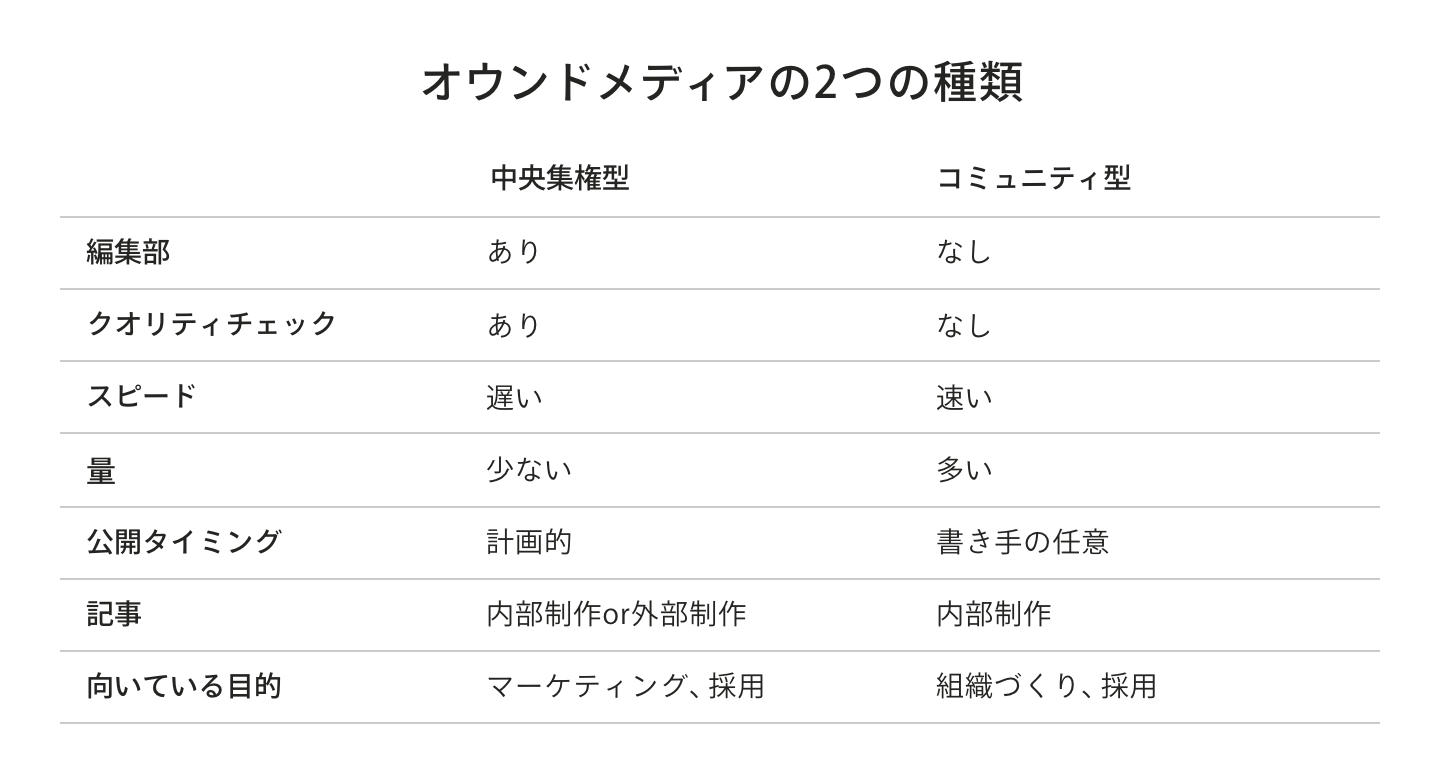

つまり、オウンドメディアの運営スタイルは、厳密には会社の数だけ存在するということになります。ただその上で、ざっくり大別した方向性のようなものは孫座します。それが以下の2つの分類です。

「メディア型」とは、編集部を設置し、編集長を任命し、記事の品質やスケジュールを一元管理する運営スタイルです。雑誌の編集部に近い体制を社内に構築する、と言い換えることもできるでしょう。

安定的に運営されている多くのオウンドメディアがこのようなメディア型の体制を取っており、ごく一般的なスタイルといえます。私たちベイジのオウンドメディアも、基本的にはこの運営スタイルです。

一方の「コミュニティ型」は、社員に自由に記事を執筆させ、公開判断も含めて任せてしまう運営スタイルです。編集部を置く場合と置かない場合がありますが、いずれにしても記事の管理は最低限に留め、現場の裁量を高くする傾向にあります。

オウンドメディアを始めようとする企業の中は、成果が見えないうちからコストや手間をかけたくない考えから、「業務時間中にみんなで頑張って書こう」とコミュニティ型を安易に選択するケースが目立ちます。

しかし、コミュニティ型は非常に難易度が高い運営スタイルです。

企業文化やワークスタイルの影響を受けやすく、安易にコミュニティ型を選択した企業の多くが、更新が止まるなどの失敗を経験しています。また、記事の品質を担保することが難しい運営スタイルだからこそ、数が重要になってきますが、自主的な運営で安定的に記事数を担保することは容易ではありません。

コミュニティ型の運営スタイルで成功しているオウンドメディアの代表例に、クラスメソッドの『Developers IO』があげられます。

月間300万PVを記録するこのオウンドメディアについて、責任者となるメンバーは一応存在しますが、記事の執筆や発信は社員に完全に任せています。記事の質も内容はバラバラですが、毎日20~40記事が公開され、時には100を超える記事が公開されます。

これだけの量を発信しているからこそ、質が高い記事、ユーザーニーズとマッチする記事、SEOに強い記事が含まれ、莫大なトラフィックを生み出しています。結果的に、顧客獲得、採用など、経営の多方面に好影響を与えています。

このような運営スタイルは、安易に真似できるものではありません。クラスメソッドの代表である横田氏は「情報発信は文化である」と明言していますが、経営レベルから体質を作っていかないと、コミュニティ型の運営スタイルで成功させるのは難しいと感じます。

Developers IOの立ち上げの経緯や運営方針について詳しく知りたい方は、こちらのインタビュー記事もご覧ください。

多くの企業が真似しやすく、成功に再現性があるのが、メディア型です。メディア型は組織作りの手間が発生する分、開始の障壁は高く感じますが、統制の取れたマネジメントが可能になるため、結果的に長続きするオウンドメディア運営が可能になります。

私たちがオウンドメディアを支援する時も、特別な意図がなければ、メディア型の運営をおすすめしています。ここから先の解説も、メディア型を前提にお話しします。

9-2. 組織体制

メディア型のオウンドメディア運営では、編集部を設けて、必要な役割と担当者を決める必要があります。最終的にどのような組織構成になるかは企業によって異なりますが、おおむね以下のような人員を、編集部で抱える必要があります。

最高責任者

経営者や事業責任者、CMOなど。オウンドメディアに関する全責任を負います。最高責任者のコミットメントが強いほど、オウンドメディアは長く続く傾向にあります。

編集長

オウンドメディアにおける現場レベルの責任者。STAAMのすべてに関わり、オウンドメディアが成果を上げるために組織をマネジメントしていきます。

編集者

記事の企画、調査、取材などを担当。ライターと兼任されることも多いです。

ライター

記事の執筆を担当。社員が担当する場合と、社外のライターが関与する場合があります。

デザイナー

記事に関連する各種ビジュアル素材の制作を担当。記事のアイキャッチ画像や、記事内の図版は、デザイナーに作ってもらった方がより品質が高まります。

フォトグラファー

取材などで撮影を担当。ライターやデザイナーが兼務しているメディアもあります。

最高責任者と編集長は通常1名ずつですが、編集者、ライター、デザイナー、フォトグラファーに関しては、更新頻度、専任/兼務などによっても、必要人数が変わります。運用負荷を踏まえたうえで、総合的に判断する必要があります。

9-3. 制作体制

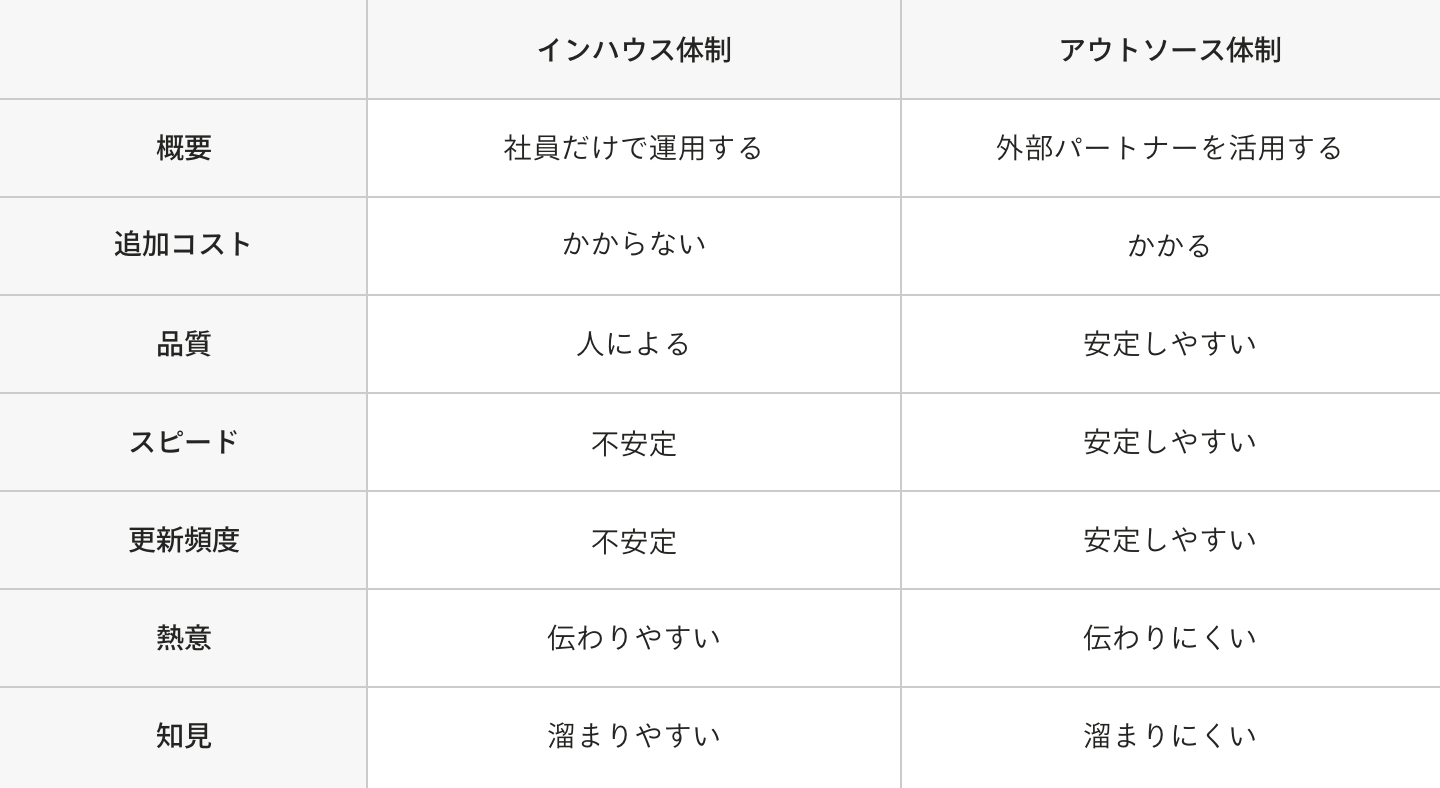

オウンドメディアとは社員が記事を書くものだと思いこんでいる企業は意外と多くいますが、実際には、社員が書いているケースと、社員ではない外部のパートナーが書いているケースと、両方が存在しています。

オウンドメディアの正攻法は社員が書くことです。特にStrategyで示したような、採用、コーポレートブランディングが目的として含まれるオウンドメディアでは、社員が書いた方が、その企業らしさやリアルさが伝わりやすくなります。また、社員教育が目的であれば、社員が書くというのは必須条件になります。

ただ、社員が記事を書く運用には、以下のデメリットも存在します。

- 社員は文章の専門家ではないため、質の担保が難しい

- 業務との兼務になると、執筆スピードが落ちやすい

- 繁忙期に入ると、更新が不安定になり、執筆が止まりやすい

- 社員が疲弊し、編集部全体のモチベーションが下がりやすい

特に、マーケティングを主目的とし、ある程度のスピードで結果を出したい場合には、インハウスだけの運用体制では限界になりやすいです。このような場合は、編集体制に外部パートナーを加えることを視野に入れるべきでしょう。

特にライターやフォトグラファーに関しては、自社の社員ではなく、外部の協力パートナーを活用している企業は非常に多いです。ただ、どの役割をアウトソースするかは、企業のそれぞれの事情によっても異なり、正解はありません。中には編集長も含めて、オウンドメディアの運営を丸ごとアウトソースしているケースもあります。

オウンドメディアを集客のためのマーケティングツールとして割り切るのであれば、完全アウトソースも一つの手です。ただ、オウンドメディアに企業の意志や文化を反映して、ブランド資産としての価値をある程度持たせたいのであれば、少なくとも編集は自社で行った方がいいとは思います。

なお、外部ライターに編集も含む質の高い文章を期待すると、失敗することが多いです。これは文章力の問題というより、作成対象となっている記事の専門的な知識領域に、外部ライターが精通していないことによって起こります。

Article(記事)で紹介した「5段階のコンテンツ品質」のうち、外部ライターが得意とするのは主に「レベル1:日本語として正しい」「レベル2:読みやすい」の領域までです。

現実には、このレベルを満たせるだけでもかなり優秀なライターで、このレベルに達しないライターも数多く存在します。内容に深く踏み込んだ上で質が高い文章が書けるライターも存在しますが、稀有な存在といえます。

外部ライターならなんでも書けると思いこまず、ライターのスキルに応じて、どこまで依頼するかは、事前に明確に決めておいた方がいいでしょう。現実的には、基本的な骨子を作ることと、最終稿にするための総仕上げは、編集者側で巻き取った方が、質と量の両方を満たすオウンドメディア運営になることが多いです。

9-4. 更新頻度

どのくらいの更新頻度を目指すべきかは、オウンドメディアの目的によります。

例えば1年以内にCVに繋がる成果を出したい場合は、SEOを意識したコンテンツを、1年間で100本公開するのが一つの目安になります。週2回、月8回ペースでの記事制作をコンスタントに続けることを意味します。

オウンドメディアとしてはかなりハイペースな運用になるため、社員だけでなく、外部パートナーを含めた体制作りが不可欠です。また、いきなり週2本ペースから開始すると、現場が混乱する可能性もあります。最初は週1本から始め、徐々に週2本ペースに移行していくことも、選択肢として持っておきたいところです。

情報発信は会社の文化、会社として当たり前の取り組みとしてとらえ、コーポレートブランディングや社員教育の目的を重視する場合は、週1本から月2~3本くらいの更新でも成り立ちます。

このように、目的と組織の両方を鑑みた上で、現実的な更新頻度を決めていきましょう。

なお、オウンドメディアを立ち上げる時には、2~3か月分の記事のストックを作っておくのがおすすめです。

オウンドメディアの立ち上げ直後は、運用に不慣れなため、当初想定のペースで記事が書けないことが頻発します。記事のストックがない状態で始めてしまうと、記事の遅れと連動してオウンドメディアの更新も止まってしまいます。記事制作が遅れても、2~3か月は予定通り更新できるよう、あらかじめ記事を用意しておくといいでしょう。

また、「最初に何本記事があるのがいいか?」という質問もよくいただきますが、私たちはオウンドメディア開始時点で公開する記事は1本でいいとお答えしています。

「最初に何本かないと格好悪い」という話をされる方もいますが、多くのユーザーは記事を1本だけ見て帰ってしまいます。複数の記事を同時に上げてしまうと、せっかく力を入れて書いた記事が見てもらえなくなる確率が高まります。このような現象を「記事がカニバる」という言い方をするときもあります。

1記事ずつ丁寧に配信していった方が、結果的に記事を見てもらう人の総数は高まります。このような考えから、見た目にこだわらず、オウンドメディア開始時に公開している記事は1本でいい、とお伝えしています。

9-5. スケジュール管理

オウンドメディアに関する誤解として、「文章が書ければすぐ公開できる」という考えも、比較的よく見かけます。高い品質の記事を安定的に発信し続けるためには、それなりの管理体制とそれを実現するためのプロセスが不可欠です。

例えば、当社が支援したあるオウンドメディアでは、1つの記事を作り上げるまでの工程を以下のように整理し、各工程の担当者を明確にして、運営を行いました。

このように工程を細かく洗い出すと、「公開までに意外と手間がかかるんだな」ということが理解でき、現実的な更新頻度や時間軸が掴めるようになります。

また、工程の整理とは別に、記事別の公開スケジュールは以下のような「コンテンツ計画表」を作って管理するといいでしょう。

私たちが作るコンテンツ計画表には、以下のような情報が記載されています。

- 記事タイトル

- 担当者

- 公開予定日

- 初稿完成日

- 修正稿完成日

- 最終稿完成日

- 現在のステータス

オウンドメディアを運営している中で、記事の公開日が前後することは日常茶飯事です。編集会議などで直近の制作状況を確認し、公開日は柔軟に変更していきましょう。

なお、大規模なプレスリリースや、国内外の大きなイベントと公開時期が被ってしまうと、せっかく公開しても読まれにくくなります。このようなことも考慮して、スケジュールはこまめに調整し、都度、コンテンツ計画表に反映していきます。くれぐれも、意図しない二重投稿や短期間の連続投稿はしないようにしましょう。

9-6. 会議体

編集部の発足とともに、編集部主導で実施する会議体の内容や開催頻度も決めておきたいところです。オウンドメディア運営で必要となる会議体は、主に以下の2種類です。

- 編集会議

- 企画会議

「編集会議」とは、現状の共有、進捗の管理、各種連絡を行うための会議です。以下のようなアジェンダで、毎週もしくは隔週くらいの頻度で行います。

- 最新の共有事項

- 各種指標の推移

- 前回記事の効果

- 前回記事の考察・反省

- 次回記事の状況確認

「企画会議」は、記事のアイデアを発案する会議です。ブレストなどを行って記事のアイデアを出していきます。月1回くらいの頻度で開催すると、コンテンツのアイデアが枯渇しにくくなるでしょう。

会社によっては、編集会議と一緒に行っているケースもあります。運営チームの特性に合わせて、柔軟に会議体を作っていきましょう。

9-7. 社内啓蒙

オウンドメディアに対して社内の理解が得られているかは、コンテンツの質には直結しませんが、運営の安定性には大きな影響を与えます。

オウンドメディアは短期で成果が出ることはほとんどないため、特に経営者や事業責任者のような、社内で強い意思決定権を持った人物の後押しがあるかどうかが持続性に強い影響を与えます。社内啓蒙の有無がオウンドメディアの存亡に関わるというのは、珍しいことではないのです。

社内啓蒙の仕方は、オウンドメディアの成立経緯によって変わります。そのオウンドメディアの成立経緯は、主に以下の2パターンに分かれます。

- トップダウン型

- ボトムアップ型

「トップダウン型」というのは、経営者や事業責任者の発案で、オウンドメディアの検討が始まるケースです。この場合、経営者や事業責任者の承認が最初から得られた状態で始まるので、啓蒙の負荷は比較的少ないと言えます。

ただし、経営者や事業責任者が、オウンドメディアのメディア特性を適切に理解しているとは限りません。他社の動向を見てなんとなく始めようといってるだけ、すぐ成果が出る、日常業務の合間でも記事が書ける、社員で書けばたいしてコストがかからない、と誤解している場合には、正しい知識をインプットしていかなくてはなりません。

トップダウンで決まったからと啓蒙を怠っていると、半年も経たずに成果を求められ、成果が出てないことを理由にトップダウンで打ち切られてしまうかもしれません。徒労に終わらないためにも、この記事で紹介したSTAAMの話を参考に、事前の認識合わせや啓蒙は入念に行っておきましょう。

「ボトムアップ型」というのはそれとは逆に、現場主導でオウンドメディアの検討が始まるケースです。ボトムアップ型の場合には、会社上層部を巻き込んだ啓蒙活動は、より慎重に、丁寧に行っていくべきです。

オウンドメディアは、短期的に成果がすぐに出る施策ではありませんが、うまく行くと長期的に、多岐に渡って、成果が生まれるタイプの施策です。

特に以下のようなことをキチンとプレゼンテーションしたうえで、じっくり腰を据えて取り組むことを、会社上層部と握っておくようにしましょう。

- 現在の課題

- 顧客のニーズやインサイト

- 競合の動向

- 目的・目標・成果

- 運用計画

- 運営体制

- 必要な予算

特に経営層に対しては、「経営課題の解決」という理由が付くと、承認に前向きになる傾向があります。オウンドメディアには4つの目的があるというお話をしましたが、深刻度の高い経営課題を突き止め、その解決の糸口としてのオウンドメディアという提案ができると、経営層も比較的スムーズに理解・承認ができるでしょう。

また、会社上層部だけでなく、社内全般にもオウンドメディアの意義を啓蒙しておくと、いざという時の協力を取り付けやすくなります。

特に社員をチームに巻き込む際、「貴重な戦力を割きたくない」という理由から、その上司から協力を拒まれることもあります。経営や事業におけるオウンドメディアの意義が浸透できていると、こうした事態を避けることもできます。

会社上層部や社内でポジティブに受け入れられていることは、運用チームのモチベーションにも関わります。記事を書くことにばかり目を向けるのではなく、社内全体にも気を配りながら、全社一丸となって取り組める体制を作るようにしましょう。

9-8. プラットフォーム選択

最後に、オウンドメディアを載せるプラットフォームについてお話ししておきます。

今はオウンドメディアを公開するための様々なサービスが存在しますが、大きく分けると以下の2つに大別できます。

- 既存のブログプラットフォームで運用

- 自社管理のサーバで運用

結論からいうと、オウンドメディアの成果や運営の手間に関しては、いずれを選んでも大きな差はありません。

既存のブログプラットフォームとは、noteやはてななどが提供している、企業向けのブログサービスです。

既存のブログプラットフォームを用いる一番のメリットは、すぐ始められることです。詳細はサービスにより異なりますが、いずれもオウンドメディアを運営するのに十分な機能を有しており、サーバの手配も面倒な初期設定もなく、すぐ使い始めることができます。

かつてのブログサービスには自社ドメインにできない問題もありましたが、現在は多くのサービスでドメイン割り当て機能があり、URL上、自社ドメインの配下に配置させることが可能になっています。

こうした既存プラットフォームを使う上で障壁となるのは、カスタマイズの難しさでしょう。ヘッダやフッタに自社へのリンクを掲載したい、ページ毎にPVを表示させたい、独自のCTAを設置したい、独自の計測タグを設置したいという時に、カスタマイズに大きな手間がかかったり、制約によって実現できなかったり、ということが発生します。

また、既存ブログプラットフォームでは、データのインポート/エクスポート機能がないなど、既存ブログを移行したり、あるいは別ブログへの移行時に制約が生まれることもあります。

はてなブログはカスタマイズの自由度が高いなど、柔軟性はプラットフォームによって異なりますが、こうした大きな傾向を踏まえて、ある程度自由に運用したいなら、自社管理のサーバでの運用が、有力な選択肢になります。

近年はWordPressもかなり進化しており、面倒な手間なく、高品質のオウンドメディアを作ることが可能になっています。プラグインやテーマも豊富であり、カスタマイズも比較的容易です。一般的なPHPで作られているため、社内にエンジニアがいる会社であれば、かなり柔軟にカスタマイズができます。

自社で運用すれば、サーバ代以外の月額費用も一切かかりません。既存のサーバ上に設置するため、情報システム部のチェックや審査も、最小限で済むでしょう。

既存ブログプラットフォームを使うのがいいか、自社サーバ上で運用するのがいいかは、一概には言えず、様々な条件を鑑みて決めるべき問題です。

移行の話が出ましたが、一度始めてしまうとなかなか移行しにくいのがオウンドメディアです。最初の段階で、オウンドメディアの運用方針をきちんと決めたうえで、最適なプラットフォームを選ぶようにしましょう。

9-9. まとめ:チェックリスト

オウンドメディアのManagement(運用)として、以下のようなことが十分に議論・検討されているか、改めて振り返ってみましょう。

- 安易にコミュニティ型の運営スタイルを選択していませんか?

- 成功確率が高いのはメディア型であると、社内共有されていますか?

- メンバーの能力、兼務状況、更新頻度を考慮して、最適な組織体制になっていますか?

- 社員だけでやり切ろうと、非現実的な運用計画を立てていませんか?

- 外部パートナーとの連携は、適切に検討されていますか?

- 目的と合致した、適切な更新頻度の設定がなされていますか?

- 記事の執筆から公開までの流れが、明確に整理できていますか?

- 記事の公開スケジュールは管理されていますか?

- 編集会議の参加者や日程、アジェンダは決まっていますか?

- 企画会議の参加者や日程は決まっていますか?

- オウンドメディアの方針は意思決定者と認識合わせできていますか?

- 社内にもオウンドメディアの意義や考えを説明していますか?

- プラットフォームのメリット/デメリットを理解したうえで、最適な選択ができていますか?

10. さいごに

STAAMを使えばオウンドメディアは必ず成功します、と断言はできません。なぜなら成功には再現性がないからです。しかし失敗には再現性があります。失敗可能性を最小化することで、成功可能性を最大化することができます。

STAAMを活用して、是非皆さんのオウンドメディアが失敗する可能性を最小化し、成功する可能性を最大化してみてください。

また、ベイジではオウンドメディアに関するコンサルティングやコンテンツ制作の支援も積極的に行っています。もしご関心があれば、お気軽にお問い合わせください。

オウンドメディアやコンテンツ制作に関するお悩みは、是非ベイジにご相談ください

ベイジは、ウェブサイトの最重要要素はコンテンツだと考えています。そのために、自社で正社員のライターを複数名抱えて、専任のライターチームを編成し、ナレッジの共有やコンテンツの制作を行っています。

これまでに蓄積したオウンドメディアやコンテンツに関する知見をご提供するサービスも用意しています。必ずしも制作が発生しなくても、コンサルだけ、コンテンツ制作だけのお仕事もお請けしています。オウンドメディアの運営支援から、コンテンツの品質改善、社内研修まで、お気軽にご相談ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,165,640 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,031,529 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 828,773 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 495,411 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 426,583 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 340,055 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 296,604 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 292,082 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 272,630 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 263,625 view