まだ活用できていないライターのための生成AIの超基本

生成AIが「書くこと」を変える、ライターは淘汰されてしまう。しかし実際に蓋を開けてみれば、今では生成AIはライティングの現場にアメーバのように浸透しています。すでにプロのライターにとってAIは脅威ではなく、なくてはならない強力なパートナーなのです。

それでもこのトレンドに追いつききれず、「AIでライティングを効率化したいが、どこから始めればいいか分からない」というライターもいるかもしれません。

この記事では、職業ライターやコンテンツ制作に携わるあらゆるビジネスパーソンがどのように生成AIを実務に取り入れるべきか、効率性と創造性をいかに両立させていけばいいかを、ライターとしての経験から具体的な例を交えて書いてみようと思います。

目次

ライターが生成AIを使う主なプロセス5つ

ライターが生成AIの活用するシーンは、単なる文章生成にとどまりません。ライティングのすべてのプロセスにおいて活用できるといっていいでしょう。それらを大きく5つのプロセスにわけて、具体的な使い方や注意点を挙げてみましょう。

なお、それぞれの具体的なプロンプト例とそこから得られるアウトプットは後述するので参考にしてください。

1.テーマの発想

ふんわりとしたお題だけがあって、「具体的に何を書こうか」と迷うことは多いのではないでしょうか。職業ライターなら尚更です。そんな時、AIに目的やターゲットを伝えることで、多角的な切り口で具体的なテーマを提案してもらえます。

例えば、女性向けの健康に関する記事を書きたいけれど、何を書くべきかのニーズがぼんやりしている場合、「20代女性が興味を持ちそうなヘルスケアテーマを10個挙げて」と聞いてみれば、思いもつかないようなアイデアを得られる可能性はとても高いでしょう。

2.市場リサーチとニーズ把握

テーマが決まったら、AIにリサーチを依頼しましょう。一般論に加え、ニッチな観点まで踏まえたレポートも依頼さえすれば調査してくれます。ここはプロンプトによってアウトプットの質が変わってしまうので腕の見せどころです。できるだけ具体的に依頼するようにしましょう。

例えば、「腸内環境とメンタルヘルスの関連性について、論文や実証データがあれば紹介して。概要も200文字でまとめて。」と依頼すれば、AIが包括的なデータだけでなく概要まで説明してくれます。

さらに、「このテーマのユーザーニーズはなにか」を整理してもらえば、何を書くべきか、というイメージもよりクリアになります。

3.骨子(構成)の設計

情報が集まったら、それをもとにAIに論理的かつ読みやすい骨子(構成案)を作ってもらいましょう。この時、最初から文字数を指定するのがコツです。なぜなら、少ない文字数を想定した構成で作成に入っても、後から要素を追加することが難しくなるからです。

短いプロンプトであっても、「3000字を目処に、導入・本論・まとめに分けて提示して」というように具体的に伝えれば、効果が期待できる構成案が得られます。

さらに、SEOを目的としていたり、メディアごとの定型の構成が決まっているのなら、最初からその具体的なフレームワークを提示したり、SEOに効果のある記事構成や見出しにして、と指示するべきでしょう。

4.ドラフト(草案)生成

いよいよ文章作成です。3で作成してもらった構成に沿って原稿のドラフトをAIに生成してもらいましょう。しっかり指示を反映して骨子が練れていれば、かなり精度の高いたたき台(ドラフト)が得られるはずです。

この時のコツとして、「同じ要素を繰り返して使用しない」というルールを設けるといいでしょう。使用する生成AIにもよるが、特に10000文字以上の長文になると、トークンの制限などもあって、文字数を満たすためにさりげなく同じことを繰り返したりするケースがまだみられます。

人間であっても、書くことがないと水増しに苦労することを考えれば仕方のないことともいえますが、そんなときは、無理に文字数を満たそうとするAIを押しとどめて「望みの文字数を満たす原稿を書くために足りないものは何か」を質問するのもよいアイディアです。

また生成AIによっては、語尾の『です・ます』調を「だ」に変えてとお願いしただけなのに、文字を入れ替えるだけで得意げになったりすることもあるので、希望する文体も最初から指示しておくほうがスムーズです。

人間と同じように最初から「して欲しいこと」「して欲しくないこと」を明確に伝えておいた方が双方気分よく作業が進められることを覚えておきましょう。

5.品質向上(校正)

完成した原稿をもう一度AIにチェックしてもらうことで、誤字脱字や表現の改善案、読みやすさの向上を目指してみましょう。

この時、ドラフトの質がいいようなら、「元の文章をあまり可変しないで」「違和感のある表現や論理の飛躍だけ直してほしい」など、修正レベルを指定しておくことがコツです。

よくある「以下の文章をプロの編集者の視点で校正してください」と指示するだけだと、「変えなければ!」ということにフォーカスしてしまうらしく、最初の文章から相当変わってしまったりすることがよくあります。

さらに書き直せば書き直すほど文章の質が落ちるという本末転倒なことも起こりうるので(これも人間と変わりませんね)、やみくもに修正させるより、ドラフトをちゃんと読み込んで「何をしてほしいか」を伝えて必要な作業をしてもらうようにすることを心がけましょう。

ライティングに使える主要な生成AI4つと特徴

さて、生成AIと一口にいっても、その特徴や得意分野はさまざまです。ここでは、代表的な生成AIについてライティング視点での特徴をまとめてみたので参考にしてください。なお()内は企業名です。

ChatGPT(OpenAI)

幅広い言語対応力と自然な会話性が特徴のAIです。文体の模倣にも強く、有料モデルのProでは長文記事も混乱せずに作成してくれます。やや硬めの文章の傾向はありますが、プロンプト次第でユーモアや情緒的表現も可能なため、エッセイやインタビュー記事にも向いています。高機能ゆえプロンプト依存度が高く、使いこなせる人向けでしょう。

Claude(Anthropic)

長文(20万トークン級)の一貫性とハルシネーション耐性が高いのが強みのAIです。現状は英語UI中心で、日本語はやや冗長化しやすい傾向があるようです。しかし、丁寧な文体と高い読解力にはライターのファンも多く実際に使いやすいです。反面、構成力やリサーチについては、英語UIであるゆえかやや劣るイメージを感じることもあります。

Gemini(Google)

マルチモーダル(2つ以上の異なるデータ形式(モーダル)を同時に処理すること)と長コンテキストに強く、Google検索インデックスと連携した情報鮮度が強みのAIです。Googleの豊富なデータベースとつながっているため、調査要素の強いライティングに有効です。

最新のトレンドを捉えた記事が得意で、「Googleで検索しつつ書いてくれる感覚」に近いかもしれません。従来は文字化け率も高かったが、最新2.5は格段に文章力が上がっています。

Copilot(Microsoft)

WordやExcel、PowerPointなどとの連携がスムーズで、特に資料作成やプレゼンの準備に便利です。スマホアプリでも使いやすく、次々と関連の質問をしてくれるので、ライティングというよりも情報設計者・リサーチャー・編集者向けかもしれません。

整理より広げていくイメージで、新たな視点をくれるアシスタントとしての使い勝手がいいと感じます。ライティングのみの用途としてはこれかを期待する部分もありそうです。

同じ生成AIでもエンジンによって「人格」が違う

前出したように、各生成AIにも特徴がありますが、さらに同じchatGPTであってもエンジンごとに「人格」があり、文体にも反映されます。例えばChatGPTだけ見てみても、使用するエンジンによって得意分野はまるで違うので、理解しておけば「これじゃない」感を軽減することができるかもしれません。

- GPT-o3:最新エンジン(2025年5月現在)

質問の意図を汲み取る力がかなりあり、指示の意味合いを想像して先回りするクレバーさも感じます。文章力もあり長文も得意だが表現力は硬めの傾向です。画像も対応できるマルチさだがクリエティブの幅広さと柔軟さはそこまではない印象もあります。文章も図版作成も推論もこなす年収1000万レベルのコンサル的なイメージで使えばそこまで違和感を持たずに済みそうです。 - GPT-4o(4o):無料なのに文字も画像もいけるマルチタスク型。写真から文章まで、なんでもそつなくこなす、いわば「できるバイトリーダー」のイメージです。何でも任せられるが、癖がない分、使い方を間違えると凡庸に見えます。使う側次第とも言えるでしょう。

- GPT-4.5:表現力重視のクリエイター型のエンジンです。比喩や情緒の扱いに長けており、読者の心を動かす文章が得意の印象があります。付箋だらけの机でアイデアを練るコピーライターのようなイメージ。ただなにも指示せずだと要素整理に終始しがちで、ライティングの場合は具体的なアウトプット指示が必須でしょう。

- GPT-o1-pro:長文に強く、構成力抜群。綿密な調査と丁寧な構築で、「20万字の構成も任せろ」といわんばかりの職人気質が頼もしいです。大学の教授が書く学術論文のイメージかもしれません。文章のテンポは重たいが、一つひとつの論がしっかりしています。ただ、時間もかかるのでここぞというときに心して使いましょう。

- GPT-o1-mini:スピード勝負のインターン型のエンジンです。とにかく即レス即対応、深掘りよりも回転率に強みがあります。大量のコンテンツが必要な場面ではそのスピードが重宝されるかもしれません。それなりの質を備えた量産型と思えばほぼ間違いありません。

参考:OpenAIの公式リリース記事

このように、同じ「ChatGPT」でも、その性格は大きく異なります。当然アウトプットにも影響します。これは「人に仕事を頼むとき、適材適所が重要」というのと同じ話です。

ついなんでも最新のエンジンを使えばOKと思いがちですが、例えばtoC向けSEO記事ならテーマによってはo3では専門的すぎる、といったこともあり得るわけです。

そう考えると、いくつかの生成AIを比較して、自分の使いやすさや目的に応じて使い分けることが一番理想だといえます。今はだいたいの生成AIが無料だけでなく有料プランも提供していて、同じ企業のAIでもいくつかのエンジンが選べるようになっているので、いろいろ試すのが一番おすすめの方法です。

そこまで課金したくないということでも、例えばインタビュー記事を構成から考えるならChatGPT、ホワイトペーパーや社内文書ならClaude、リサーチ中心のSEO記事ならGeminiといったように、適材適所を考えて使えばそれなりに精度は上げられます。

つまり、闇雲にAIを妄信するのではなく、各AIの特徴やそれぞれのエンジンの「癖」を理解して使えば、「なんか期待していたのと違う」と思わずに済む確率は高いでしょう。

執筆プロセスごとの具体的なプロンプト例

では、どんなプロンプトを入れるべきか、実際に入力したプロンプトとそこから得られたアウトプットを挙げてみましょう。

なお、ここでは無料プランで使えるGPT-4o を想定しているので、Claude や Geminiでは役割・語数制限などを微調整して使うようにしてください。

0.前提設定(下準備)

プロンプト:

あなたはBtoB向けITメディアのシニアライターです。この記事の読者は業務効率化に高い関心を持つビジネスパーソンです。トーンは中立・客観的で作成するようにしてください。

まずは、AIに「今回の人格と役割」を定義しておきましょう。

これは非常に有効な手法ですが、さらにイメージでなくできる限り具体的に言語化することがポイントです。例えば「あなたは◯◯の専門家であり、◯◯のメディアに向けて文章を書いているシニアレベルのライターです」というような具合です。

この設定により、AIの立ち位置を明確にし、文章の語調や語彙の選定に一貫性が生まれ全体のトーンが整います。「文章には人格が出る」ライターならよく理解していることをここでAIにもインプットしましょう。

ここまで準備ができたら、いよいよプロンプトを使って制作を開始できます。

1.テーマ決定

まず、お題や希望するテーマを提示して、記事のテーマを決めるためのデータを依頼してみましょう。

プロンプト:

「美容×健康」の最新トレンドを軸に、読者が仕事で即使えるテーマ案を10個提案し、検索ニーズ(想定キーワード)もあわせて提示してください。

アウトプット:

以下は「美容×健康」の最新トレンドを軸に、20~40代の働く女性が“仕事で即使える”ことを意識したテーマ案10個と、各テーマに対応する検索ニーズ(想定キーワード)です。中立・客観的な視点でまとめています。

1. オフィスでもOK!肌にやさしいノーファンデメイクのすすめ

想定キーワード:ノーファンデ メイク、崩れないベースメイク、肌に優しい 化粧品

2. 在宅勤務でも美姿勢キープ:簡単チェアストレッチ&骨格ケア

想定キーワード:在宅勤務 姿勢、骨格ストレッチ、猫背 改善 方法

3. 午後のだるさを防ぐ!低GIランチの美容・健康メリット

想定キーワード:低GI ランチ、血糖値 美容、午後 眠気 対策

4. 働く女性に多い“冷え”と“むくみ”を解消するセルフケア術

想定キーワード:足のむくみ 改善、冷え性 対策、デスクワーク 血流

5. 美肌は“腸”から?仕事のパフォーマンスも変わる腸活の基本

想定キーワード:腸活 美肌、腸内環境 改善、働く女性 腸活

6. マスクオフの今、求められる“肌管理”:最新スキンケア習慣とは

想定キーワード:マスクなし 肌荒れ、スキンケア トレンド、毛穴ケア 方法

7. 目元印象を変える!オフィス対応のアイケア&アイメイク術

想定キーワード:目元ケア、クマ 改善、ナチュラル アイメイク 方法

8. メンタル×美容の新常識:仕事ストレスを減らすアダプトゲン活用法

想定キーワード:アダプトゲン 効果、ストレス 美容、仕事中 リラックス 方法

9. 働く女性の“睡眠美容”:質を高める夜のルーティン

想定キーワード:美容 睡眠、夜 ルーティン、快眠 方法 女性

10. 外回り・営業職の紫外線対策:日中でも崩れにくいUVケア術

想定キーワード:営業職 日焼け対策、崩れない 日焼け止め、紫外線対策 仕事中

ご希望があれば、これらの中から1テーマを選んで記事構成や本文執筆にも対応できます。ご指示ください。

2.リサーチ

執筆するテーマが決まったら、執筆する内容についてリサーチを依頼します。これで、AIもこのテーマについて「このようなことを書くんだな」とインプットしてくれます。

プロンプト:

テーマは「働く女性の“睡眠美容”:質を高める夜のルーティン」です。

このテーマに沿って、信頼できる統計と一次情報を優先し要点300字以内×5項目でまとめ、さらに参照URLを列挙してください。

アウトプット:

以下は、「働く女性の“睡眠美容”:質を高める夜のルーティン」に関する最新の統計や一次情報をもとに、要点を5項目(各300字以内)でまとめたものです。

1. 睡眠不足と美容・健康への影響

日本人の平均睡眠時間は6時間43分と、OECD加盟国の中で最も短く、特に働く女性は家事や育児の負担もあり、さらに短い傾向があります。睡眠不足は、肌のターンオーバーの乱れや免疫力の低下を引き起こし、美容と健康の両面に悪影響を及ぼします。また、睡眠不足はストレスの増加とも関連しており、心身の不調を招く要因となります。 (プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES|URL)

2. 夜のルーティンで睡眠の質を向上

質の良い睡眠を得るためには、就寝前のルーティンが重要です。全国健康保険協会の調査によると、「規則的な睡眠をとる(決まった時間に就寝・起床するようにしている)」と回答した人が35.9%と最も多く、次いで「寝室の照明を控えめにしてから眠る」(30.0%)、「眠る前にはものを食べないようにする」(25.1%)などが挙げられています。 (協会見本|URL)

3. ストレスと睡眠の関係

働く女性の約8割が日常的にストレスを感じており、その要因として「睡眠が足りないとき」が43.4%と高い割合を占めています。ストレスは睡眠の質を低下させ、さらに美容や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。リラックスできる夜のルーティンを取り入れることで、ストレス軽減と睡眠の質の向上が期待できます。 (ヤクルト本社|URL)

4. 就寝前のデジタルデトックスの重要性

厚生労働省のガイドラインでは、就寝前のスマートフォンやタブレットの使用を控えることが推奨されています。これらのデバイスから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、入眠を妨げる可能性があります。デジタルデトックスを行うことで、より良い睡眠環境を整えることができます。 (教会見本, note(ノート)|URL)

5. AIを活用したパーソナライズド睡眠改善

最新の研究では、生成AIを活用した睡眠改善プログラムが注目されています。AIが提案する就寝前のルーティンを実践することで、総睡眠時間が平均で10.2%増加し、深い睡眠の割合が15.5%向上するなどの効果が報告されています。個人のライフスタイルに合わせたパーソナライズドなアプローチが、睡眠の質の向上に寄与しています。 (note(ノート)|URL)

これらの情報をもとに、働く女性が実践しやすい夜のルーティンを取り入れることで、睡眠の質を高め、美容と健康の向上が期待できます。

3.骨子作成(構成案)

リサーチがすんだら、どのような構成の記事にすべきか、論理的かつ読みやすい骨子(構成案)を作成してもらいましょう。

プロンプト:

先ほどの調査結果を前提に、想定ターゲットのニーズに合わせて、すでに知見のあるレベルのユーザーが読んでも納得感のある実践ガイド記事の骨子構成を作成してください。

ターゲット:SaaS営業、企業のマーケティング担当、toBを意識するようにしてください。ルール:2000文字目途で1000文字を下回ってはいけません。H2は3個以上設定し、H3、H4を適正に使用してください。なおH3、H4はどちらも単独で使用してはいけません。適切なタイトルも作成してください。また、要素が重複しないように執筆し、同じことを複数回繰り返してはいけません。

アウトプット:

以下は、ターゲットである「20~40代の美容と健康に関心のある働く女性」に向けた、「睡眠美容」をテーマにした実践ガイド記事の構成案です。信頼性と納得感を意識しながら、情報の重複を避け、具体的な行動につながるよう設計しています。

記事タイトル

「時間がなくても、肌も心も整う。“睡眠美容”を叶える夜のルーティン完全ガイド」

はじめに

睡眠不足が慢性化する働く女性の実情

美容と健康における“睡眠の質”の重要性

本記事の目的:時間がない人でも実践できる、科学的根拠に基づいた夜のルーティンを紹介

H2:なぜ“睡眠の質”が美容に影響するのか?

H3:肌のターンオーバーと成長ホルモンの関係

深い睡眠中に分泌される成長ホルモンの働き

ターンオーバー周期と肌の調子の相関

H3:睡眠不足が引き起こす肌トラブルと老化

くすみ、乾燥、ニキビ、シワへの影響

炎症・酸化ストレスとの関係

H3:メンタルとホルモンバランスにも影響

睡眠とストレス・自律神経の連動

生理周期との関連と肌状態への波及

H2:時間がなくてもできる“夜ルーティン”で睡眠の質を上げるには?

H3:ステップ① 入浴と照明を工夫して「眠れる身体」に整える

H4:就寝90分前の入浴で深部体温を下げる

シャワーではなく湯船のすすめ

40℃のお湯で10〜15分が目安

H4:光環境の調整でメラトニン分泌を促す

スマホを避け、暖色系の照明に切り替える

間接照明・アロマキャンドルの活用例

H3:ステップ② リラックス習慣を取り入れて脳を「おやすみモード」に

H4:ストレッチ・深呼吸で自律神経を整える

寝たままできるストレッチや4-7-8呼吸法

副交感神経を優位にするポイント

H4:音と香りを活用して五感からアプローチ

ASMR・自然音・ヒーリング音楽の効果

ラベンダーやベルガモットなどの精油の選び方

H3:ステップ③ “食と飲み物”で体の内側から睡眠をサポート

H4:カフェイン・糖質・アルコールの取り方に注意

就寝3時間前までに食事を終えるのが理想

スリープティーやホットミルクの活用法

H2:さらに整える、最新の「睡眠美容」テクノロジー活用法

H3:アプリやデバイスで睡眠の可視化を

H4:睡眠ログで生活習慣のクセを知る

睡眠スコアの活用と目安

睡眠トラッカー、スマートウォッチの使い方

H3:生成AIやパーソナライズド睡眠指導の可能性

H4:AIが導く「自分だけの睡眠改善プラン」

実証結果と利用事例

仕事の忙しさに応じたカスタマイズの魅力

H2:まとめ|完璧を求めず、続けられる工夫を

H3:継続が最大の“美容投資”

一度に全部ではなく、できることから始める

小さな変化が大きな変化につながる

H3:自分にとっての“よい眠り”を見つけよう

トレンドや他人のルーティンに縛られすぎない

心地よい夜をつくるための「自分仕様」の発見

構成は全体で2000文字を目安に設計していますが、実執筆時に各セクションを適切に展開すれば、文字数を十分にカバーできます。執筆をご希望であれば、そのまま本文作成にも移行できます。

4.ドラフト(草案)生成

いよいよ実際の記事作成に入ります。提案された骨子から構成を変更したい場合は、このドラフト作成の前に修正を依頼しておきます。

プロンプト:

作成した骨子に沿ってタイトル→リード文→本文→まとめの順で最後まで執筆してください。記事の作成は先ほど指示したルールを遵守し、適切なタイトルもつけてください。語尾は「ですます調」を想定してください。

アウトプット:

タイトル

時間がなくても、肌も心も整う。“睡眠美容”を叶える夜のルーティン完全ガイド

リード文

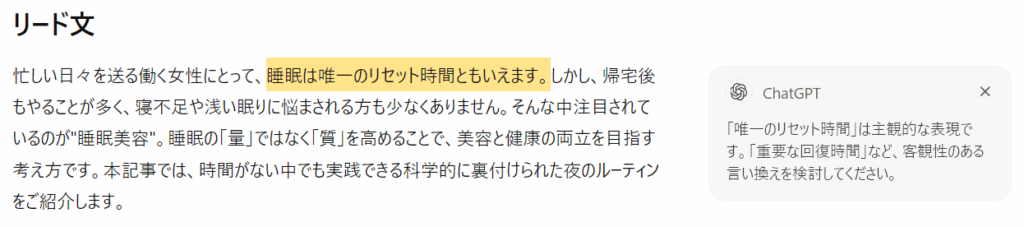

忙しい日々を送る働く女性にとって、睡眠は唯一のリセット時間ともいえます。しかし、帰宅後もやることが多く、寝不足や浅い眠りに悩まされる方も少なくありません。そんな中注目されているのが”睡眠美容”。睡眠の「量」ではなく「質」を高めることで、美容と健康の両立を目指す考え方です。本記事では、時間がない中でも実践できる科学的に裏付けられた夜のルーティンをご紹介します。

なぜ“睡眠の質”が美容に影響するのか?

肌のターンオーバーと成長ホルモンの関係

肌の新陳代謝であるターンオーバーは、主に就寝後の深い睡眠中に進行します。このとき分泌される成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促し、肌のハリや透明感を保つ役割を担います。つまり、しっかりとした睡眠が、美肌づくりの土台となっているのです。

睡眠不足が引き起こす肌トラブルと老化

慢性的な睡眠不足は、くすみ・乾燥・ニキビ・シワなど、さまざまな肌トラブルの原因になります。睡眠中に分泌される抗酸化ホルモンや修復ホルモンが不足することで、肌のダメージが蓄積されやすくなります。

メンタルとホルモンバランスにも影響

睡眠の質が低下すると、自律神経やホルモンバランスが乱れやすくなり、ストレスや情緒不安定の原因にもなります。これが肌荒れや体調不良へとつながることもあるため、メンタル面でも良質な睡眠は欠かせません。

時間がなくてもできる“夜ルーティン”で睡眠の質を上げるには?

ステップ1:入浴と照明を工夫して「眠れる身体」に整える

就寝90分前の入浴で深部体温を下げる

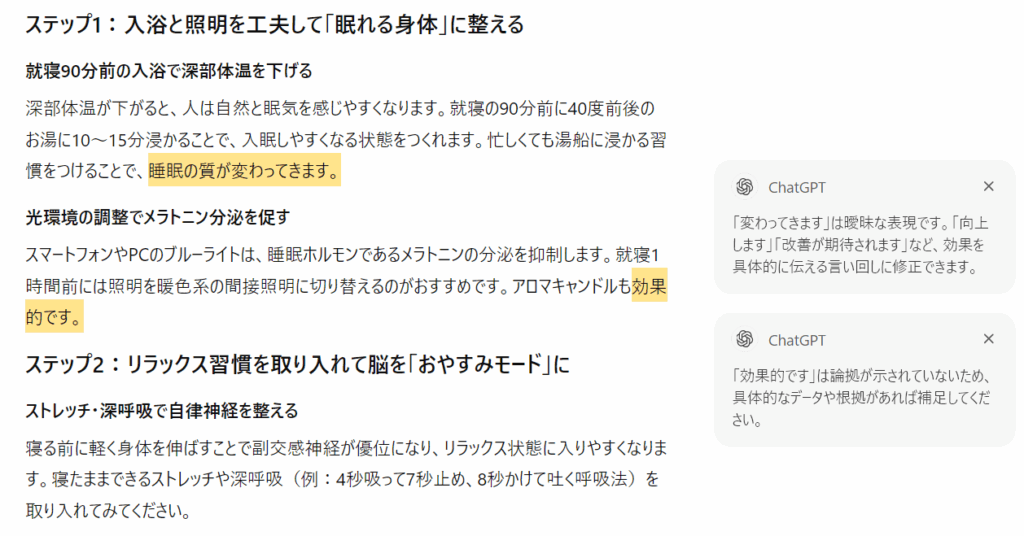

深部体温が下がると、人は自然と眠気を感じやすくなります。就寝の90分前に40度前後のお湯に10〜15分浸かることで、入眠しやすくなる状態をつくれます。忙しくても湯船に浸かる習慣をつけることで、睡眠の質が変わってきます。

光環境の調整でメラトニン分泌を促す

スマートフォンやPCのブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。就寝1時間前には照明を暖色系の間接照明に切り替えるのがおすすめです。アロマキャンドルも効果的です。

ステップ2:リラックス習慣を取り入れて脳を「おやすみモード」に

ストレッチ・深呼吸で自律神経を整える

寝る前に軽く身体を伸ばすことで副交感神経が優位になり、リラックス状態に入りやすくなります。寝たままできるストレッチや深呼吸(例:4秒吸って7秒止め、8秒かけて吐く呼吸法)を取り入れてみてください。

音と香りを活用して五感からアプローチ

自然音やヒーリングミュージック、ASMRなどの音は、心を落ち着ける効果があり、入眠を助けます。さらに、ラベンダーやベルガモットといったアロマオイルを枕元に使うことで、香りからもリラックスを促進できます。

ステップ3:“食と飲み物”で体の内側から睡眠をサポート

カフェイン・糖質・アルコールの取り方に注意

カフェインは6時間以上影響が続くことがあるため、午後以降は控えるのが無難です。また、寝る直前の糖質やアルコール摂取も睡眠の質を低下させる原因に。食事は就寝3時間前までに済ませるのが理想的です。

スリープティーやホットミルクの活用法

就寝前におすすめなのが、カモミールやバレリアンを含むハーブティー。牛乳に含まれるトリプトファンもメラトニン生成を助けるため、ホットミルクも有効です。胃腸への負担を避けるため、量は少なめにしましょう。

さらに整える、最新の「睡眠美容」テクノロジー活用法

アプリやデバイスで睡眠の可視化を

睡眠ログで生活習慣のクセを知る

スマートウォッチやアプリを活用すれば、入眠時間や深い睡眠の割合などを記録できます。客観的なデータがあれば、どの習慣が睡眠を妨げているのか把握しやすくなります。

生成AIやパーソナライズド睡眠指導の可能性

AIが導く「自分だけの睡眠改善プラン」

近年では、AIによるパーソナライズド睡眠サポートが注目を集めています。生活習慣やストレス状態を分析し、個別に最適な改善策を提示してくれるため、多忙な人ほど効果を実感しやすいサービスといえるでしょう。

まとめ|完璧を求めず、続けられる工夫を

良質な睡眠は、美容と健康の土台であり、心身のパフォーマンスにも大きく影響します。しかし、すべてを完璧にこなすのは現実的ではありません。まずはひとつ、自分に合うルーティンを見つけることから始めてみてください。忙しい毎日の中でも、自分を労わる夜の過ごし方が、未来の自分の美しさと元気をつくります。

5.校正・ブラッシュアップ

作成してもらった原稿を一読したうえで、修正を依頼したり、もっとよくできるアイディアや表現がないか確認してもらいましょう。

プロンプト:

作成した原稿を、文章を大きく変えずに、冗長表現・主観的表現・論理飛躍など違和感のある表現や論理の飛躍だけ直してください。改善案は箇条書きで提示してください。さらにこの文章をよりよくできるアイディアがあれば、あわせて箇条書きで提示してください。

アウトプット:

タイトル

時間がなくても、肌も心も整う。“睡眠美容”を叶える夜のルーティン完全ガイド

リード文

忙しい日々を送る働く女性にとって、睡眠は唯一のリセット時間ともいえます。しかし、帰宅後もやることが多く、寝不足や浅い眠りに悩まされる方も少なくありません。そんな中注目されているのが”睡眠美容”。睡眠の「量」ではなく「質」を高めることで、美容と健康の両立を目指す考え方です。本記事では、時間がない中でも実践できる科学的に裏付けられた夜のルーティンをご紹介します。

なぜ“睡眠の質”が美容に影響するのか?

肌のターンオーバーと成長ホルモンの関係

肌の新陳代謝であるターンオーバーは、主に就寝後の深い睡眠中に進行します。このとき分泌される成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促し、肌のハリや透明感を保つ役割を担います。つまり、しっかりとした睡眠が、美肌づくりの土台となっているのです。

睡眠不足が引き起こす肌トラブルと老化

慢性的な睡眠不足は、くすみ・乾燥・ニキビ・シワなど、さまざまな肌トラブルの原因になります。睡眠中に分泌される抗酸化ホルモンや修復ホルモンが不足することで、肌のダメージが蓄積されやすくなります。

メンタルとホルモンバランスにも影響

睡眠の質が低下すると、自律神経やホルモンバランスが乱れやすくなり、ストレスや情緒不安定の原因にもなります。これが肌荒れや体調不良へとつながることもあるため、メンタル面でも良質な睡眠は欠かせません。

時間がなくてもできる“夜ルーティン”で睡眠の質を上げるには?

ステップ1:入浴と照明を工夫して「眠れる身体」に整える

就寝90分前の入浴で深部体温を下げる

深部体温が下がると、人は自然と眠気を感じやすくなります。就寝の90分前に40度前後のお湯に10〜15分浸かることで、入眠しやすくなる状態をつくれます。忙しくても湯船に浸かる習慣をつけることで、睡眠の質が変わってきます。

光環境の調整でメラトニン分泌を促す

スマートフォンやPCのブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。就寝1時間前には照明を暖色系の間接照明に切り替えるのがおすすめです。アロマキャンドルも効果的です。

ステップ2:リラックス習慣を取り入れて脳を「おやすみモード」に

ストレッチ・深呼吸で自律神経を整える

寝る前に軽く身体を伸ばすことで副交感神経が優位になり、リラックス状態に入りやすくなります。寝たままできるストレッチや深呼吸(例:4秒吸って7秒止め、8秒かけて吐く呼吸法)を取り入れてみてください。

音と香りを活用して五感からアプローチ

自然音やヒーリングミュージック、ASMRなどの音は、心を落ち着ける効果があり、入眠を助けます。さらに、ラベンダーやベルガモットといったアロマオイルを枕元に使うことで、香りからもリラックスを促進できます。

ステップ3:“食と飲み物”で体の内側から睡眠をサポート

カフェイン・糖質・アルコールの取り方に注意

カフェインは6時間以上影響が続くことがあるため、午後以降は控えるのが無難です。また、寝る直前の糖質やアルコール摂取も睡眠の質を低下させる原因に。食事は就寝3時間前までに済ませるのが理想的です。

スリープティーやホットミルクの活用法

就寝前におすすめなのが、カモミールやバレリアンを含むハーブティー。牛乳に含まれるトリプトファンもメラトニン生成を助けるため、ホットミルクも有効です。胃腸への負担を避けるため、量は少なめにしましょう。

さらに整える、最新の「睡眠美容」テクノロジー活用法

アプリやデバイスで睡眠の可視化を

睡眠ログで生活習慣のクセを知る

スマートウォッチやアプリを活用すれば、入眠時間や深い睡眠の割合などを記録できます。客観的なデータがあれば、どの習慣が睡眠を妨げているのか把握しやすくなります。

生成AIやパーソナライズド睡眠指導の可能性

AIが導く「自分だけの睡眠改善プラン」

近年では、AIによるパーソナライズド睡眠サポートが注目を集めています。生活習慣やストレス状態を分析し、個別に最適な改善策を提示してくれるため、多忙な人ほど効果を実感しやすいサービスといえるでしょう。

まとめ|完璧を求めず、続けられる工夫を良質な睡眠は、美容と健康の土台であり、心身のパフォーマンスにも大きく影響します。しかし、すべてを完璧にこなすのは現実的ではありません。まずはひとつ、自分に合うルーティンを見つけることから始めてみてください。忙しい毎日の中でも、自分を労わる夜の過ごし方が、未来の自分の美しさと元気をつくります。

◆表現上の違和感・修正ポイント(抜粋)

- 「唯一のリセット時間」→ 主観的 → 「重要な回復時間」などへ修正提案

- 「〜のです」「変わってきます」→ 曖昧・情緒的 → 客観的な文末に

- 「効果的です」→ 根拠不足 → 具体的な例やデータの補足を推奨

- 「未来の自分の美しさと元気」→ 情緒的 → 客観的な健康維持表現へ

◆さらに良くするためのアイディア

生成AIやアプリ紹介の部分で、具体的なサービス名やレビューの一文を加えると読者の行動につながりやすくなります。

導入部で「美容と睡眠の関係」を示す統計を入れると説得力が増します(例:睡眠時間と肌状態の相関など)。

実践項目に「週末だけでもできるリセット習慣」など、忙しさに応じた選択肢を加えると共感性が高まります。

参考:修正提案の例

文章を直すだけでなく、このように「どう直すべきか」の提案もしてくれます。

どうでしょうか。AIの特性上まったく同じにはならないものの、これらのプロンプトをそのままコピペして使用すればほぼ同じ品質のアウトプットが得られるはずです。

なお、AIは直前の指示以外は忘れやすい傾向があるので、このようにプロンプトは単発ではなく連鎖的に設計し、さらに繋がりを途切れないようにすると理想に近いアウトプットが得られます。

進化した生成AIではすでにプロンプトエンジニアリングのような固定構文は必要なくなってきています。しかし、「AIに何をさせ、何を人が行うべきか」をしっかり切り分けて分担させる設計が、いまだ文章の品質を担保することは覚えておきたい点です。

さらに生成AIをライティングに上手に活用する方法

生成AIを補助ツールとしてではなく、共同作業者(パートナー)としてもっと活用したいなら、このようなプロンプトも試してみてください。

プロンプト設計自体をAIに依頼する

プロンプト:

あなたが理解しやすく、効果的なプロンプトを逆提案してください。

「あなたが最高の出力を得られるプロンプトは?」と逆提案させることで最短で最高の回答を得られます。

アイデアの壁打ち役として使う

プロンプト:

この企画に穴があるとすれば、どこか教えてください。

反対意見や想定質問を列挙させることで、リスクや問題を事前に炙り出せるでしょう。

文体学習と模倣

プロンプト:

( 過去記事や参考文章を提示して)この文体を模倣してその作者が書いているように書いてください。

過去記事を数本与え「同じトーンで書いて」と指示することで、構成や文体の癖や考え方をある程度模倣したアウトプットが期待できます。

書くべき要素を箇条書きで渡す

プロンプト:

今から共有する要素を必ず内容に含めてください。

AIが集めてくるリサーチは基本「一般(マス)向け」でしかないことがほとんどです。この指示を活用すれば独自要素を加味したオリジナリティを出すことができるでしょう。

アウトプット例を先に提示する

プロンプト:

共有する過去記事の構成と同じフォーマットにしてください。

成果物のフォーマット(Markdown・HTML、テキスト等)を先に提示しておくと、イメージにあったアウトプットが出やすいでしょう。

図版・表への指示のコツ

プロンプト:

図は3点生成し一番いいものを残して提示してください。

画像生成AIの制約を踏まえると(要素が消える前提で)数を多めに指定しておくなど冗長設計が有効です。

AIと“仲よく”するために ― 最終調整は人の手で

AIがいかに進化しても、読み手の心を動かす文章の最後のひと押しには人の感性が必要です。文脈の調整、意図の明確化、表現のリズムなど、細部に宿る品質は人間の手で磨き上げる必要があります。

まだまだAIのアウトプットには「もっともらしい誤り」や「文体のブレ」もあるので、ゼロベースで完成品を求めてストレスをためるより、ある程度のアウトプットを得られたら人の目で見て調整することを心がけましょう。ライターとしての「勘」や「こだわり」が、最終的な文章の完成度と質を決定づけると思っておくといいかもしれません。

そういう意味では、生成AIを活用したライティングは、ただの省力化ではなく、思考の拡張だと考えるといいでしょう。上手に使いこなせば、自分のやり方を飲み込んだ熟練したアシスタントとして機能してくれるし、自身の創造力を何倍にも広げる手段ともなります。

手軽さだけを追い求めて、なかなか通常活用には至らないという声も耳にしますが、私自身もAIで出力した文章を70~80%くらいは書き換えてしまうことも多いです。つまりそのレベル感でいいのです。それでも最初から最後まで自分一人で全て行うよりも何倍も効率的であることは間違いありません。

まずは、自らの執筆スタイルと生成AIの相性を探ることから始めてみてはいかがでしょうか。まずはリサーチだけ、骨子作成だけ、というやり方もあります。いろいろ試していくうちに、自分にあった”活用方法”が見えてくるはずです。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,371,499 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,137,720 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 940,981 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 576,548 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 515,880 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 418,657 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 364,199 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 358,154 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 337,896 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 335,672 view