50人の会社におけるバックオフィスの実態

ウェブ制作事業を行う、株式会社ベイジでバックオフィスを担当している古口です。弊社は現在社員数48名、間もなく50人という節目を迎えようとしています。

ベイジにバックオフィス職が明確に誕生したのが30人のころ。そこからこれまで2名体制で、経営陣と密に連携しながら、人事・総務から経理・法務まで幅広い業務を担ってきました。

社員数の増加に伴い、バックオフィスの業務量や求められる役割は大きく変化します。新しい制度の整備、業務フローの見直しなど、限られた人数でいかに効率よく対応していくのか。できれば他社のバックオフィスの実状を覗いてみたい。しかしながら、中小企業のバックオフィスの実態が、ブログなどで語られることはほとんどありません。

本記事はそんな現状に反し、弊社のバックオフィス業務の実態を具体的な事例やツール活用法とともに、できるだけ分かりやすくご紹介する記事です。日々の工夫や改善点、そして現在抱えている課題まで、実務に即した情報をお届けしますので、同じような悩みを持つ企業の皆様のヒントになれば幸いです。

目次

弊社バックオフィスの現状

バックオフィス業務は、企業の事業活動を支える管理・運営機能を担います。一般的に、以下の5つの主要な職務領域に分類されます。

- 人事・労務(HR)業務

- 総務・庶務業務

- 経理・財務業務

- 法務・コンプライアンス業務

- 情報システム・IT管理

50人規模の中小企業となると、これらの多岐に渡る業務を数人で担うことが一般的でしょう。そのため、できる限り効率的に運営することが求められます。

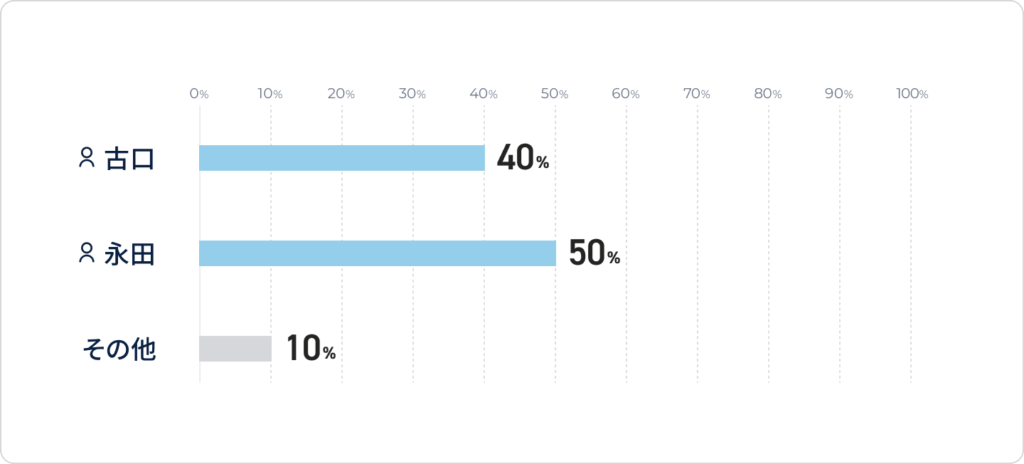

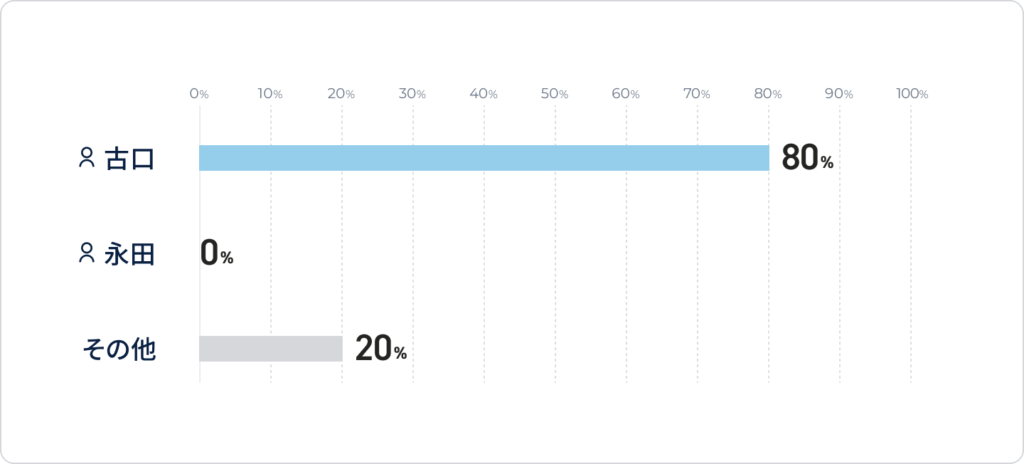

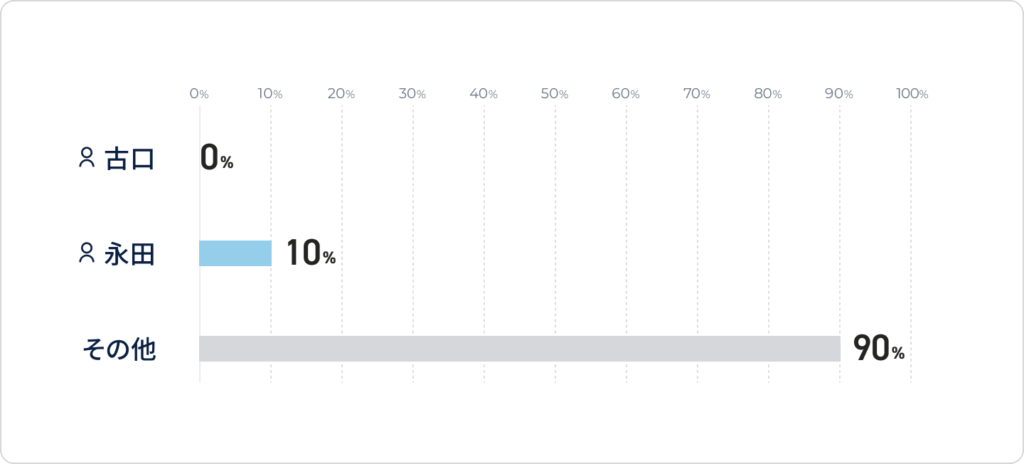

弊社の場合だと、社員数48名に対し、これまでバックオフィス2名体制(古口・永田)で対応してきました。

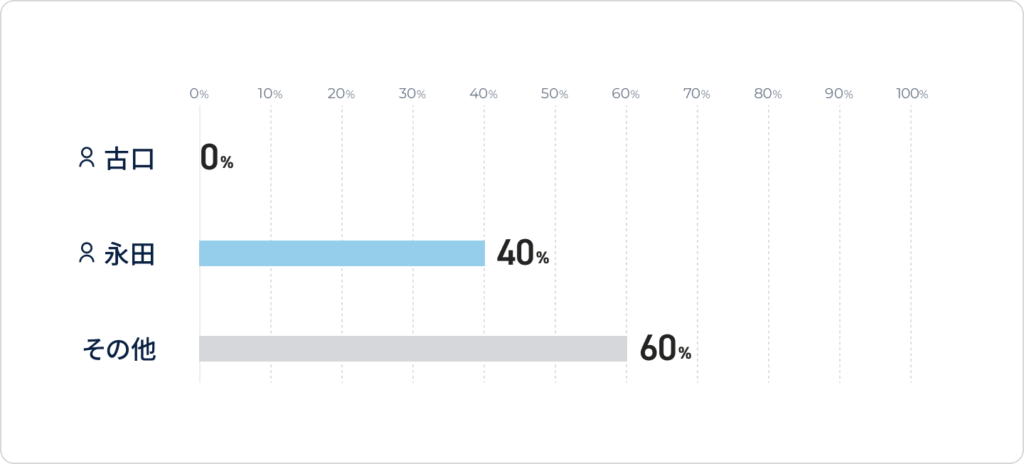

バックオフィスでは人事・労務、総務・庶務、経理・財務などの領域で多くの業務を担当していますが、法務・コンプライアンスや情報システム分野については経営陣、社内エンジニア、外部委託に委ねる傾向があります。当社もまさにその体制です。感覚値ですが、その割合を表現すると、以下のようになります。

- 人事・労務(HR)業務:60%

- 総務・庶務業務:90%

- 経理・財務業務:40%

- 法務・コンプライアンス業務:80%

- 情報システム・IT管理:10%

具体的な業務分担としては、私(古口)は主に採用業務、法務関連、全社サポート窓口を担当し、永田は経理業務全般、労務関連(入退社手続き、勤怠管理)、情報システム関連を担当しています。また、社員数50人に向け、衛生委員会の立ち上げも準備しています。

さらに、フルリモートの社員が9割を超える当社では、リモートワーク環境下での円滑なバックオフィス業務の遂行が不可欠です。そのため、以下のような工夫を行っています。

- 日常的なコミュニケーション:業務連絡や情報共有(Slack使用)

- 定期的な打ち合わせ

- 週次30分のバックオフィスミーティング(Discord使用)

- 月次1時間のチームミーティング(Google Meet使用)

この体制を含め「限られた人数でいかに効率的に業務を進めていくか」という課題に対して、私たちなりの解を見出しています。

次のセクションからは、各業務領域での具体的な取り組みについてご紹介します。

人事・労務(HR)業務

人事・労務業務は、会社の成長段階によって求められる役割が大きく変化します。特に従業員50人前後の規模では、それまでの属人的な運用から、より体系的な制度設計や運用が必要になります。

採用計画の策定から労務管理、就業規則の整備まで、幅広い業務への対応が求められる一方で、バックオフィスの人員は限られていることが多いのではないでしょうか。

業務-1024x464.png)

採用業務(採用計画・プロセス管理)

- 各部門の採用ニーズを取りまとめ、採用計画を立案

- 求人媒体の選定、原稿作成、応募者対応、面接日程調整

- 内定者フォローと入社準備サポート

- 複数ポジションの採用を年間通して並行管理

ベイジ担当者:枌谷(代表)、高橋(コンサルタント)、古口(バックオフィス)

弊社の場合、バックオフィスは採用フローの円滑な運営に特化した役割を担っています。具体的には応募者とのコミュニケーションや面接調整、内定後のフォローなど、採用プロセスの実務面を中心に対応しています。

自社採用サイトを主な採用チャネルとしていることもあり、採用計画の立案や求人方針は経営層が決定、実際の求人原稿なども社内ライターが作成します。面接はマネージャーだけでなく代表も対応します。

弊社のように限られたリソースで効果的に採用業務を進めなければならない場合は、戦略立案は経営層、選考は現場マネージャー、プロセス管理はバックオフィスといった役割分担を明確化し、各担当者の負担を適切に分散することがお勧めです。

労務管理(給与計算・社会保険・勤怠管理)

- 勤怠システムの運用と管理

- 給与計算の実務と社会保険関連手続き

- 入退社手続きと従業員からの労務相談対応

- 衛生委員会設置・36協定締結等の法定対応

- 社労士と連携した労務管理体制の構築

ベイジ担当者:永田(バックオフィス)、古口(バックオフィス)

どんな企業であっても、法令遵守の観点から適切な労務管理が求められますが、50人規模だと専任の人事部門を持つほどではないため、効率的な運用が必要です。特に弊社のようなリモートワーク中心の環境では、従来の紙ベースの管理が難しく、クラウドシステムの活用が必須となっています。

弊社では、勤怠管理から経費精算までマネーフォワードを活用しています。出退勤打刻、休憩時間記録、有給休暇申請など、労務管理に関わる基本的なプロセスをすべてクラウド上で完結させることで、リモートワークを中心とした働き方にも柔軟に対応できています。

社会保険関連手続きや複雑な労務課題については、提携している社労士と密に連携しながら進めています。特に法改正への対応や専門的な判断が必要なケースでは、社労士の専門知識を活用することで、小規模なバックオフィスチームでも適切な労務管理を実現しています。

同規模の企業であれば、限られたバックオフィスリソースを効率的に活用するために、「自社で行うべき業務」と「外部に委託すべき業務」を切り分けるといいでしょう。日常的な勤怠管理や給与計算はクラウドツールを最大限活用し、法改正対応や専門的判断が必要な業務は社労士との連携体制を構築することで、少人数でも確実な労務管理が可能になります。

就業規則・諸規程の整備

- 労働法制改正に応じた規程類の見直し

- 会社の成長に合わせた新規規程の整備

- 他社事例研究と社労士への相談

- 経営層との調整による制度設計

- 規程改定時の従業員への周知と質問対応

ベイジ担当者:枌谷(代表)、今西(執行役員)、永田(バックオフィス)

就業規則をはじめとする諸規程の整備は法的に必須であるとともに、会社の実状に合わせて細部の調整が必要です。限られたリソースで、専門的な法律知識と現場の実態をバランスよく反映させるのは、非常に難しいです。

弊社では、まずバックオフィスチームが実態に合わせた方針案を策定し、経営層に内容確認を依頼します。経営方針との整合性を確認した後、提携社労士に法的な観点からのチェックを依頼し、最終的に全社周知という流れで運用しています。

この方法により、現場の実態を反映しつつも法的要件を満たした規程類の整備が可能となり、小規模なバックオフィスでも確実な制度運用を実現しています。特に労働法制の改正が頻繁に行われる昨今では、社労士との密な連携が欠かせない体制となっています。

規程改定時には、変更点と理由を社内にしっかり共有することで、従業員の理解と円滑な制度移行を促進しています。

就業規則などの基本規程はもちろん、リモートワーク規程やハラスメント防止規程など、時代に即した諸規程の整備が求められるものです。しかし、すべてをゼロから作成する必要はありません。

厚生労働省のモデル就業規則や業界団体の雛形を活用し、自社の実態に合わせてカスタマイズするアプローチが効率的です。また、規程の運用実態を定期的に確認し、形骸化を防ぐことも重要なポイントです。

評価・報酬制度の運用

- 評価シートの準備と評価スケジュール管理

- 評価者へのリマインドと実施サポート

- 評価結果の取りまとめと昇給・賞与実務

- 部門ごとの評価基準調整

- 評価者訓練の企画・実施

ベイジ担当者:枌谷(代表)、チームマネージャー

評価・報酬制度の整備は、組織の成長と人材定着に重要な役割を果たします。一般的には人事部門やバックオフィスがこの業務を担当することが多いですが、会社の方針や体制によって担当部門は異なります。

弊社では、評価・報酬制度の運用は経営層が直接担当しており、バックオフィスはこの業務に関与していません。この選択には、評価が人材育成や組織戦略に直結するという考えから、経営判断として実施している背景があります。

ベイジでは小規模組織ならではの特徴として、評価プロセスをシンプルに保ちながらも、公平性と透明性を重視した運用を心がけています。なお、弊社に賞与はありません。

評価・報酬制度は必ずしもバックオフィスが担うべき業務ではありません。組織の成長段階や経営方針に応じて、最適な担当部門を検討することが必要でしょう。特に経営戦略と密接に関わる人材評価については、初期段階では経営層が直接関与することで、会社の方向性と一貫した評価基準を維持できる利点があります。

総務・庶務業務

総務・庶務業務は、社員が快適に働ける環境を整備し、日々の業務がスムーズに進むための土台を作る役割を担っています。さらに社員のほとんどがリモートワークをしている弊社では、従来型のオフィス管理だけでなく、オンラインでの業務効率化も重要な責務となっています。

オフィス管理(レイアウト・設備・備品)

- オフィスの維持管理

- 必要備品の在庫管理と調達

- 郵便物・宅配便の受け取り対応

- フリーアドレス環境の整備

- 来客対応スペースの管理

ベイジ担当者:永田(バックオフィス)、オフィスに出社している社員

従来型のオフィスワークでは、常勤の総務担当者がオフィス環境の整備や備品管理を担当するのが一般的です。しかし、リモートワークが基本となる環境下では、オフィスの使われ方自体が変化し、それに応じた管理方法が必要になります。

弊社では、48名の社員のうち常時オフィスに出社しているのは4名程度であり、残りの社員は必要に応じて出社する形態を取っています。このようなハイブリッド環境では、効率的な消耗品管理が重要です。

弊社では2~3ヶ月に一度、オフィスを利用する社員の協力を得てチェックシートによる在庫確認を実施しています。必要な備品はASKULやAmazonを活用して発注していますが、急を要する場合は社員が個人で購入後に経費精算することもあります。

同規模の企業でリモートワーク主体の場合は、バックオフィス担当者だけでオフィス環境を維持するのではなく、社員全体で「共有スペースとしてのオフィス」を維持する文化づくりが重要です。

文書管理(契約書・印章・社内文書)

- 電子契約システムの運用管理

- 電子印鑑の発行・管理

- 社内文書のクラウド管理

- 各種申請の電子化推進

- 文書保存・廃棄ルールの整備

ベイジ担当者:古口(バックオフィス)

従来の紙ベースでの契約書管理では、捺印手続きや保管スペースの確保、検索性の低さなど多くの課題がありました。特に書類の量が増えるにつれて、管理コストも増大するという問題が生じます。

弊社では、リモートワークを主体とした働き方に合わせて、Docusignを活用した電子契約システムを導入しました。これにより、契約書の締結プロセスが大幅に効率化され、現在では契約業務の約9割を電子契約で完結させています。

捺印完了後の書類もすべてGoogle Driveに保存することで、物理的な保管スペースを必要とせず、必要な時にすぐに検索・参照できる環境を整えています。

同規模の企業で働くバックオフィス担当者の方にとって、電子契約システムとクラウドストレージの組み合わせによる文書管理の一元化は検討する価値があるかもしれません。初期導入には一定の手間がかかりますが、長期的には業務効率化につながる可能性が高いと感じています。

イベント・行事対応

- 社内イベントの企画運営

- 全体会議のオンライン運営支援

- 部門間交流会の企画・実施

- 社内の年間行事の計画と実施

- 表彰式や周年行事等の式典企画

ベイジ担当者:永田(バックオフィス)、古口(バックオフィス)、イベント担当者

社内イベントの企画・運営もバックオフィスの重要な業務の一つですが、少人数体制ではリソース不足に悩まされることも少なくありません。

弊社では、社内イベントの運営負担を分散するために、毎回各チームからイベント担当者を募る方式を採用しています。この方式により、企画の負担が特定の部署に集中することなく、全社員で盛り上げていく文化が根付いてきました。バックオフィスとしても、会場手配や契約関連の業務を中心に支援しています。

また、リモートワーク中心の環境において、オンラインでの全社ミーティングの運営支援も重要な役割となっています。全社昼礼や勉強会の事前告知、録画対応から、ミーティング後には内容をWikiにまとめ、リアルタイムで参加できなかった社員への情報共有をしています。

同規模の企業においては、バックオフィス業務の範囲と各部門との役割分担を明確にすることで、限られたリソースでも効果的な社内イベント運営が可能になります。

福利厚生管理

- 各種保険の加入・更新管理

- 健康診断の手配と受診管理

- 福利厚生制度の運用と改善

- 慶弔見舞金の手続き

- 各種給付金申請の対応

ベイジ担当者:永田(バックオフィス)

福利厚生管理においては、社員の健康と安全を確保しながらも、管理コストを抑える工夫が求められます。特に健康診断や各種保険の管理は、対象者が多くなるにつれて業務負担も大きくなりがちです。

弊社では、必要に応じて都度対応することを基本としつつ、効率化できる部分は積極的に仕組み化しています。例えば健康診断については、受診病院を予め決めておき、社員が各自で予約します。これにより、バックオフィス側での日程調整や個別案内の手間が大幅に削減され、受診状況の管理のみに注力できるようになりました。

前職での経験と比較しても、このような自主性を重視した仕組みづくりは、バックオフィス業務の効率化に大きく貢献していると感じています。各社員にとっても自分の都合に合わせて受診日を選べるメリットがあります。

同規模の企業では、すべてをバックオフィスで抱え込むのではなく「社員ができること」と「バックオフィスがすべきこと」の切り分けを明確にし、必要なサポートを提供する体制づくりが重要だと考えられます。福利厚生管理においても、社員の自律性を尊重した仕組みは、限られたバックオフィスリソースを有効活用する一つの方法といえるでしょう。

経理・財務業務

経理・財務業務は、企業活動における資金の流れを正確に記録・管理し、経営判断に必要な財務情報を提供する重要な役割を担っています。中規模企業においては、日々の取引記録から決算業務、税務申告まで幅広い実務を少人数で担当することが一般的です。

経理業務(日次・月次・年次)

- 仕訳入力、伝票処理、現預金管理等の日次業務対応

- 売掛金・買掛金の請求書発行、支払処理、消込作業

- 給与計算、源泉徴収、社会保険料等の算出と支払い

- 月次決算資料の作成、予実管理、経営陣への報告

- 年次決算処理、財務諸表の作成、監査対応

ベイジ担当者:永田(バックオフィス)

経理業務は、日々の取引処理から月次・年次の決算業務まで多岐に渡ります。特に50人規模の組織では、取引量も増え、経理処理の効率化と正確性の両立が課題となります。

弊社では、経費精算業務の効率化のためにマネーフォワード クラウドを導入しています。社員はスマートフォンで領収書を撮影し、システム上で申請することで、紙の領収書管理や手書きの経費精算書作成といった従来の非効率な業務プロセスを大幅に削減しています。

経費データがデジタルで一元管理されることで、経理担当者の確認作業や承認フローもスムーズになり、月末の集中的な処理負担も軽減されています。

給与計算については、専門性の高い業務であることからアウトソーシングしています。バックオフィス担当者は勤怠データの集計と提供を行い、給与計算から法定調書作成までの複雑な処理は外部の専門知識を活用する形です。これにより、少人数のバックオフィス体制でも正確な給与業務を維持できています。

同規模の企業における経理業務では、「自社で内製化すべき業務」と「外部に委託すべき業務」のバランスを見極めることが重要です。経費精算のようなボリュームが多く定型的な業務はクラウドツールで効率化し、給与計算のような専門性の高い業務は外部委託することで、限られたリソースで効果的な経理体制を構築することができるでしょう。

また、経理システムの選定においては、社員の使いやすさと経理担当者の業務効率化の双方を考慮することが、全社的な生産性向上につながると考えられます。

税務対応

- 法人税、消費税、住民税等の税務申告書類の作成

- 税理士との連携による適切な税務処理の実施

- 税制改正への対応と社内関係者への情報展開

- 税務調査対応、各種届出書類の作成・提出

ベイジ担当者:枌谷(代表)

税務対応は、専門性が高く法令遵守が求められる重要な業務です。企業規模が拡大するにつれて取引も複雑化し、適切な税務処理と戦略的な税務計画の重要性も増してきます。

弊社では、税務申告や税制対応については経営陣が主導し、税理士事務所と緊密に連携する体制を取っています。

税務戦略は経営戦略とも密接に関連するため、経営陣が直接税理士とコミュニケーションを取り、会社の方向性に合った税務判断を行っています。バックオフィスは日常的な経理処理と必要なデータ提供を担当し、経営陣と税理士をサポートする役割を果たしています。

同規模の企業においては、税務業務の責任所在と役割分担を明確にすることが重要です。

税務の最終判断や税理士との関係構築は経営層が担い、バックオフィスは正確な経理処理と資料準備に注力するという体制が、50人規模の組織では効果的に機能することが多いでしょう。特に税務調査など重要な局面では、経営陣が前面に立ちつつ、日常的な準備と対応をバックオフィスが支える連携体制が効果的でしょう。

財務・資金調達

- 資金繰り計画の立案と実行管理

- 取引金融機関との関係構築・維持

- 運転資金や設備投資に関する資金調達

- 株主総会・取締役会関連の財務資料作成

ベイジ担当者:枌谷(代表)

財務・資金調達業務は、会社の持続的成長と安定経営を支える重要な機能です。50人規模の企業では、この領域をバックオフィスではなく経営陣が直接担当するケースも多くみられます。

弊社では、財務・資金調達に関わる業務は経営陣が対応しています。

資金繰り計画の立案や金融機関との関係構築、投資判断といった経営の根幹に関わる部分は、会社の将来戦略と密接に関連するため、経営判断の一環として扱われています。バックオフィスは日常的な経理業務を担当しつつ、経営陣の意思決定に必要な財務データの提供や資料作成をサポートする役割を担っています。

同規模の企業においては、バックオフィス機能と経営機能の適切な役割分担が重要です。

財務戦略や資金調達といった専門性の高い分野は経営陣が担い、バックオフィスは正確なデータ管理とスムーズな業務フローの構築に注力することで、会社全体としての財務機能が効果的に働くと考えられます。組織規模の拡大に伴い、将来的には財務専門職の採用も選択肢の1つとなりますが、50人規模では経営陣との連携体制を強化することが現実的な対応策といえるでしょう。

管理会計

- 部門別収支の分析と報告

- 予算策定支援と実績管理

- 経営指標のモニタリングとレポーティング

- 事業計画策定における財務面での支援

- コスト分析、原価計算による採算性の検討

ベイジ担当者:枌谷(代表)、今西(執行役員)、酒井(経営企画)

管理会計業務は、限られたリソースを効果的に配分し、事業の健全な成長を支える重要な機能です。日々の業務データを経営判断に活かせる形に集約・分析することが求められます。

弊社では、管理会計業務の多くは経営陣が担当していますが、工数管理については自社サービスである「コウミル」を活用しています。コウミルはfreeeのデータと連携した工数管理システムであり、プロジェクトごとの工数と収益性を可視化することができます。

バックオフィスはこのシステムの基礎データの整備をサポートし、経営陣による分析と意思決定をサポートする役割を果たしています。

同規模の企業においては、すべての管理会計業務を内製化するのではなく、重要な経営指標に焦点を絞り、効率的な情報収集と分析の仕組みを構築すると良いでしょう。工数管理のような業務効率に直結する部分はシステム化し、バックオフィスと経営陣の適切な役割分担のもとで運用することで、企業規模に見合った管理会計体制を実現できます。

法務・コンプライアンス業務

法務・コンプライアンス業務は、企業活動における法的リスクの管理と法令遵守体制の整備を担う重要な機能です。中規模企業では、専門部署を持たないケースも多く、バックオフィス担当者が顧問弁護士と連携しながら実務を進めることが一般的です。

契約書管理

- 取引基本契約書、個別契約書等の作成・レビュー

- 契約締結プロセスの管理(押印・保管・更新)

- 重要な契約条項のチェックと社内展開

- 契約履行状況の確認と更新時期の管理

ベイジ担当者:古口(バックオフィス)

契約書管理は取引の安全性を確保し、後々のトラブルを防止するための基盤となります。ビジネスの現場では日常的に様々な契約が発生するため、効率的なプロセスの確立が鍵となります。

弊社では、契約書管理においてDocusignとGoogle Driveを活用し、電子化による効率化を図っています。プロジェクト担当者からSlackで依頼を受け、契約書の作成から顧客とのやり取りまでをバックオフィスが一貫して対応しています。法的な判断が必要な場合には、顧問弁護士へのリーガルチェック依頼を行い、専門家の見解を踏まえた対応を心がけています。

契約書の保管場所が一元化されることで「どの契約書がどこにあるかわからない」といった混乱を防ぎ、必要な時に誰もがすぐに参照できる環境が整います。

同規模の企業においては、契約管理の基本的なフローを確立し、専門的判断が必要な場面では外部専門家を活用する体制が効果的です。バックオフィス担当者は法務の基礎知識を身につけつつも、リスクの高い判断は専門家に委ねることで、限られたリソースの中でも適切な契約管理を実現できると考えられます。

知的財産権管理

- 商標・著作権等の出願・登録管理

- 知的財産権の侵害有無の確認

- ライセンス契約の管理

- 職務発明規程の整備と運用

ベイジ担当者:未定(今後の課題)

知的財産権管理は、会社の無形資産を守るために重要でありながら、専門性が高く、リソース配分の優先順位から後回しになりがちな領域です。

弊社では、知的財産権管理は今後強化していきたい取り組みの一つと位置づけています。現状では、顧客との契約において権利関係を明確にする基本的な対応はできているものの、自社の知的財産の体系的な管理体制はまだ発展段階にあります。今後の事業成長に合わせて、自社ブランドの保護や開発成果物の権利管理など、段階的に整備を進めていく方針です。

同規模の企業においても、知的財産管理は「後回しにしがちだけど将来のリスクになる可能性がある業務」の典型例といえます。当社の経験からは、最初から完璧を目指すよりも、まず自社サービスやブランドの商標など最低限の保護からはじめ、事業成長に合わせて徐々に範囲を広げていく方法が現実的です。

ウェブ制作会社特有の課題として、制作物の著作権や使用素材の権利関係も整理しておくと、将来のトラブル防止につながるでしょう。

社内コンプライアンス

- 各種社内規程の整備と運用

- 法令改正情報の収集と対応

- コンプライアンス研修の企画・実施

- 法的トラブル発生時の対応窓口

ベイジ担当者:未定(今後の課題)

社内コンプライアンスの整備は、企業の持続的成長とリスク管理において重要な要素ですが、専門知識を要し、日常業務の中で優先度が下がりがちな領域でもあります。

弊社では、社内コンプライアンス体制の整備は今後取り組むべき課題の一つとして認識しています。基本的な就業規則や情報セキュリティ規程などは整備されているものの、法令改正情報の定期的な収集や全社的なコンプライアンス研修の実施など、体系的な取り組みはまだ発展段階にあります。

現状では、法令改正情報は社員の自主的なキャッチアップに委ねられている部分も多く、より組織的な対応の仕組みづくりが今後の課題となっています。

同規模の企業においては、コンプライアンス専任部署を設置するほどのリソースはなく、バックオフィス担当者が他業務と兼務しながら対応するケースが一般的です。そのような環境では、「すべてを完璧に」というアプローチよりも、事業リスクの大きい領域から優先的に整備していくことが現実的な選択肢といえるでしょう。

また、外部の専門家や顧問弁護士と連携しながら、重要な法改正情報を効率的に収集する仕組みづくりも、限られたリソースで効果的にコンプライアンスを強化する一つの方法かもしれません。

情報システム・IT管理

情報システム・IT管理管理業務は、企業の業務効率化とデジタル化を支える基盤として、その重要性が年々高まっています。中規模企業では、日常的なシステム運用と戦略的なDX推進の両面を、限られた人員で担当することが求められています。

社内IT環境の整備・保守

- 業務用PCやモバイル機器の管理・設定

- 社内ネットワーク環境の構築・運用

- 各種業務システムの導入支援と運用管理

- ヘルプデスク対応(社内からの問い合わせ対応)

- クラウドサービスのアカウント管理

ベイジ担当者:野村(情報システム)、酒井(経営企画)、永田(バックオフィス)

社内IT環境整備では、業務効率化とセキュリティ確保のバランスが求められます。特にリモートワーク環境では、適切なIT基盤の構築が業務の生産性に直結します。

弊社では、社内IT環境の管理を情報システム担当者とバックオフィスで分担して対応しています。バックオフィスでは主に入社時のPC手配や新規サービスの加入手続きなど、人事・総務と関連の深い業務を担当。一方、オフィスネットワーク関係は情報システム担当者が対応し、業務システムの導入においては自社エンジニアが開発・支援を行うケースもあります。

私たちは、バックオフィス担当者自身もITリテラシーを高めることが重要と考え「非エンジニアだからできない」という壁を超える努力をしています。具体的には、ChatGPTなどのAIを日常業務に積極的に活用したり、Google Apps Script(GAS)を習得して簡易的な自動化に取り組んでいます。

例えば、Slackで社員の誕生日を自動的に祝うbotを作成し、小さな成功体験を積み重ねることで「バックオフィスのIT化」を実現しています。プログラミング未経験のバックオフィス担当者でも、少しずつITスキルを身につけることで業務効率化の可能性が大きく広がると実感しています。

同規模の企業においては、IT環境管理のすべてをバックオフィスで抱え込むのではなく、社内の技術リソースや外部サービスをうまく活用しながら、効率的な管理体制を構築することが効果的でしょう。

DX推進・セキュリティ強化

- 業務プロセスの分析とデジタル化推進

- 情報セキュリティポリシーの策定・運用

- セキュリティ対策の実施(アンチウイルス、バックアップ等)

- 従業員向けIT・セキュリティ研修の実施

- システム導入時の要件定義と選定支援

ベイジ担当者:野村(情報システム)、酒井(経営企画)

DX推進とセキュリティ強化は、競争力維持と事業継続の観点から重要性が高まっていますが、専門的な知識とリソースが必要となる領域です。

弊社では、これらの業務は主に情報システム担当者が中心となって推進しています。業務プロセスのデジタル化やセキュリティポリシーの策定・運用、具体的なセキュリティ対策の実施など、技術的な専門性が求められる領域を担当しています。

特にリモートワーク環境下では、セキュリティリスクへの対応がより重要となるため、情報システム担当者の専門知識を活かした体制構築が不可欠です。定期的なセキュリティアップデートやバックアップ体制の整備、社員向けのセキュリティ意識向上の取り組みなど、技術と運用の両面からの対策が実施されています。

同規模の企業においては、専任の情報システム担当者を置くことで、バックオフィス業務とIT専門業務の適切な分担が可能になります。DXやセキュリティといった専門性の高い領域は、可能な限り専門知識を持つ担当者を配置することで、効果的な推進体制を構築できると考えられます。

バックオフィスの課題と対策

ご存じの通り、中規模企業のバックオフィス部門では、少人数で多岐にわたる業務をカバーしなければならないという特徴があります。そのため、以下のような課題への対策が重要となります。

属人化対策

特定の担当者にしか業務の詳細がわからない状態は、組織として大きなリスクとなります。業務マニュアルの整備や定期的な情報共有の場を設けることで、複数メンバーが重要業務を把握できる体制を整えることが求められます。

弊社では、Slackでのオープンなコミュニケーションがブラックボックス化を自然と防いでいます。業務内容は誰でも編集可能な社内Wikiにナレッジとして蓄積する習慣が根付いており、情報の透明性と共有が日常的に行われています。この文化により、特定の担当者が不在でも業務が滞ることが少なく、チーム全体での情報把握が実現しています。

ツール・外注の活用方針

人的リソースが限られる中、業務効率を高めるためにはツールの活用や外部リソースの利用が不可欠です。ただし、導入や運用のコストと得られる効果を慎重に比較検討し、自社に適した方針を定める必要があります。

バックオフィスの重要な役割の一つに、業務効率化のためのツール選定があります。弊社では、この選定プロセスにおいて、単に外部ツールを導入するだけでなく、社内エンジニアの協力を得た独自ソリューションの可能性も検討しています。

新しいツールの導入が常に最適解とは限らず、時には社内リソースを活用した方法が、コスト効率と使いやすさの両面で優れていることも少なくありません。各選択肢のメリット・デメリットを冷静に比較し、最適な判断を下すことを心がけています。

経営陣との距離感

中規模企業では経営層と直接コミュニケーションを取る機会が多く、より迅速な意思決定が可能です。一方で、実務的な課題と経営判断の優先順位付けが難しく、適切なバランスを取ることが求められます。

弊社では、バックオフィスと経営陣が同じコーポレートチームに所属し、日常的にSlackでコミュニケーションが取れる環境を整えています。この距離の近さは意思決定のスピードを高める大きなメリットがあります。

一方で、バックオフィスとしては単に経営陣に判断を仰ぐだけでなく、事前に複数の選択肢や解決策を検討し、自分なりの見解を持った上で相談するよう心がけています。「どうしたらいいでしょうか?」ではなく「AとBの選択肢がありますが、コスト面からAをお勧めします」といった提案型のコミュニケーションを意識することで、経営陣の時間を尊重しながらも、迅速で質の高い意思決定を実現できます。

業務量の変動対応

採用期や決算期など、特定の時期に業務が集中することがあります。それに対応するためには、年間スケジュールを把握し、繁忙期に向けた準備や一時的な人員補強の検討など、計画的な対応が重要です。

バックオフィス業務は突発的な対応がつきものです。そのため意図的にスケジュールに余裕を持たせる工夫をするのが望ましいです。空き時間が生じた際にすぐ取り組める「やることリスト」を常に準備しておくことで、時間を効率的に活用できます。

また、Slack上に「バックオフィスのお品書き」を投稿し、今週のサポート可能時間を全社に共有することで、依頼のタイミングや量をコントロールする工夫も行っています。

まとめ

これまでの経験から学んだことは、バックオフィスもまた、ベイジが会社として掲げる「顧客の成功」というミッションに向かって重要な役割を担っているということです。私たちの本質的な役割は、社員が自分のコア業務に集中できる環境を整えることで、間接的に顧客へに提供する価値を高めることにあります。これを私たちは「会社に余白を作る」と表現することもあります。

中小企業のバックオフィスは、リソースの制約がある中でも創意工夫次第で大きな価値を生み出せる、やりがいのあるポジションです。

さらなる成長と業態変更を目指すベイジでは、これからも働き方や環境がどんどん変化する予定です。それに対応しつつ、中小企業ならではの「経営陣との距離の近さ」と「意思決定の速さ」を活かした、戦略的なバックオフィス体制の構築を目指していきたいと思います。

本記事で紹介したバックオフィス業務の分担方法や日々の工夫が、同じような課題に直面している全国のバックオフィス担当者の皆さまにとって、何かしらのヒントになれば幸いです。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,350,352 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,126,702 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 930,404 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 569,461 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 507,219 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 411,153 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 357,364 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 351,480 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 330,629 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 329,425 view