「知らない分野のライティング」のための7ステップ

ライターという仕事には、一つの避けられない現実があります。

それは、「自分がほとんど知識を持たない業界や商材について書かなければならない」ということです。

私たちベイジに所属するライターは、IT・人材・コンサルティング・広告・営業・不動産・物流・教育・医療など、多岐にわたる業界のBtoBサイトや採用サイトのコンテンツを手がけています。そのためライターにとっても、初めての業界や商材に関わるケースが大半ですが、それでも数十ページにわたるウェブサイトのコンテンツをまとめ上げなければなりません。

この状況は、ウェブサイトのコンテンツ制作だけでなく、記事制作などのライティング業務全般に共通する課題です。多くのライターが「知らない業界や商材について書くこと」を日常的に行いながら、同時に「どうすれば未知の分野について正しく伝えられるか?」と頭を悩ませているのです。

しかし、ライターが直面する課題はこれだけではありません。同じくらい重要で難しいのが、「クライアントの頭の中にあるイメージや考えを正確に文章に落とし込むこと」です。

たとえ以前に同じ業界・似たような商材を持つクライアントの仕事を請け負った経験があっても、クライアントによってイメージや考え方は大きく異なります。業界の知識があるからといって安心していると、クライアントから「うーん、なんか違うんですよね…」と言われてしまいます。最悪の場合、次回の依頼を見送られてしまうこともあるでしょう。

つまり、ライターは以下の2つの課題を同時に解決する必要があります。

- 未知の業界・商材について正確に書くこと

- クライアント固有のイメージや考えを文章化すること

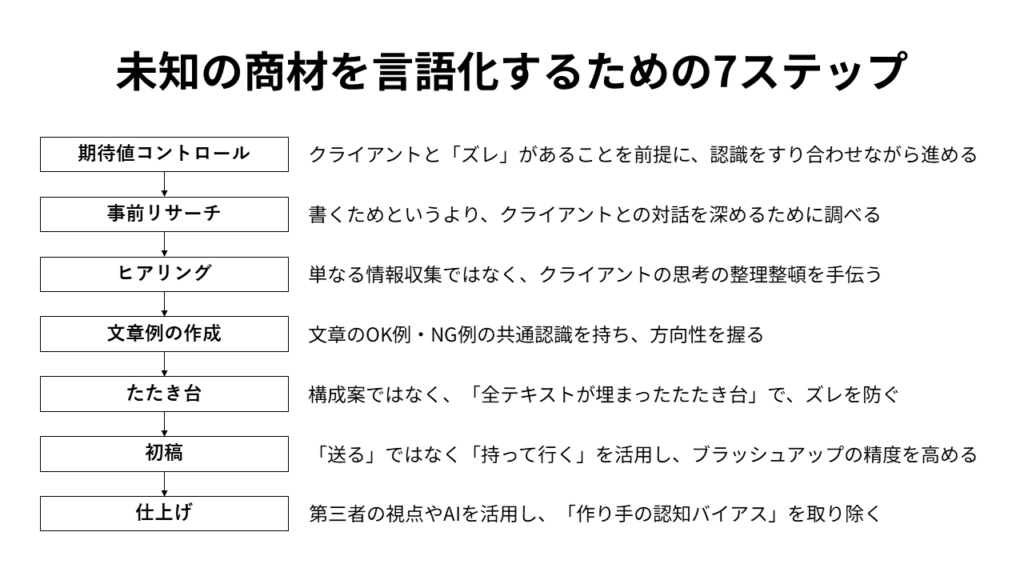

そこで本記事では、私たちがウェブサイトのコンテンツ制作で得た知見をベースに、これら2つの課題を解決するためのプロセスを7つのステップに分けて解説します。

目次

1. 期待値コントロール :「品質」の前に「認識」を揃える

未知の商材や業界について書く場合、私たちが最初に行うべきことは、意外にも「期待値コントロール」です。なぜこれが特に重要なのでしょうか?

未知の商材・業界を扱う場合、ライターとクライアントの間には根本的な「知識の非対称性」が存在します。ライターがどれだけ入念にリサーチしても、その業界で何年も働いてきたクライアントと同じ知識量を持つことは不可能です。一方で、クライアントは「自分が当たり前に知っていることは、ライターも当然わかる」「一度説明すれば理解できるだろう」と無意識に思いがちです。

この「知識の非対称性」が、プロジェクトが進むほどに「なんか思っていたのと違う」「イメージとズレている」というトラブルの元になります。いくら文章の品質を高めても、どれだけ日本語として正しくても、クライアントが期待していたものとのズレが大きければ、不満足につながってしまうのです。

では、なぜこのようなズレが生まれるのでしょうか。それは文章が生まれるまでの過程、つまり言語化プロセスで説明できます。

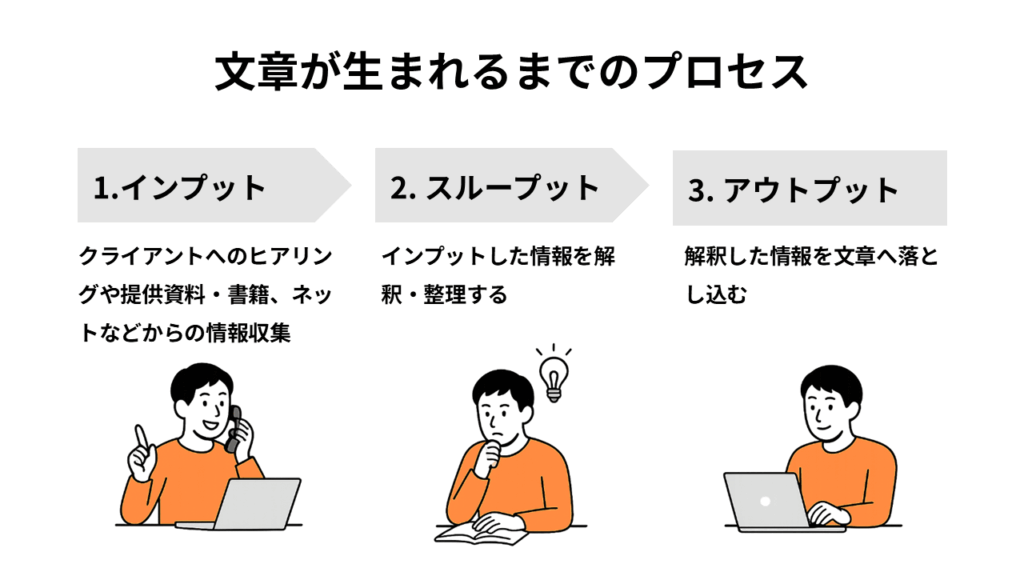

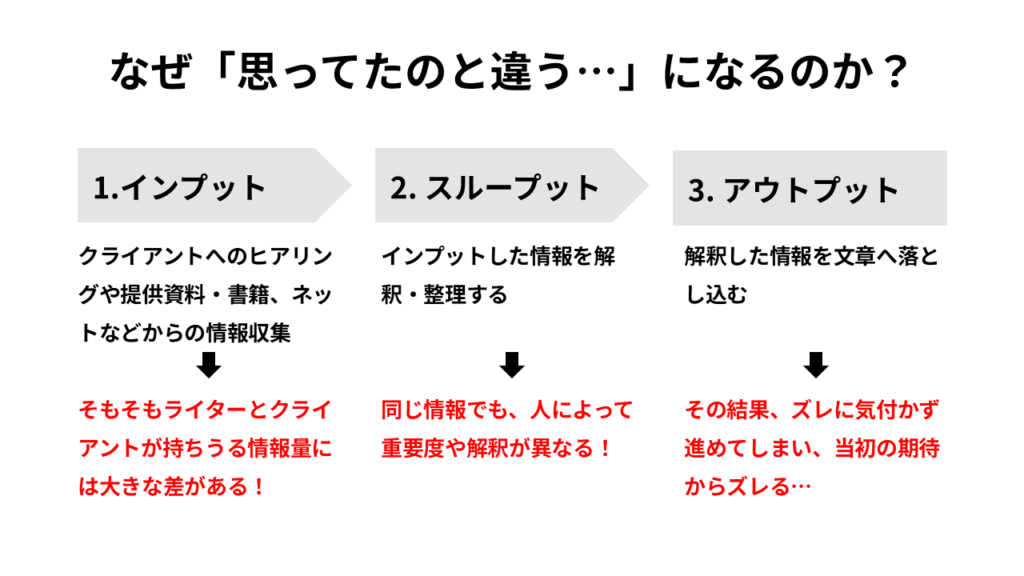

文章が生まれるまでのプロセスは、大きく分けて「インプット(情報収集)」「スループット(情報処理)」「アウトプット(言語化)」の3段階に分かれます。そして、インプットにおける情報格差や、スループットでの処理方法の違いが、最終的なアウトプットでのズレに直結するのです。

インプット段階でのズレを考えてみましょう。クライアントは業界特有の知見や具体的な業務内容、過去の成功談・失敗談など豊富な情報を持っています。一方、ライターはリサーチやヒアリングで追いつこうとしますが、同じレベル・情報量までたどり着くことは困難です。

スループット段階でのズレも重要です。仮に同じレベルの情報を持っていたとしても、人によって「何を重要と感じるか?」「どんな切り口で情報を整理するか?」などの解釈が異なります。

つまり、アウトプットにたどり着く前の段階で、既にズレが生じているのです。

しかし、このズレは適切な期待値コントロールによって大幅に軽減できると考えています。以下、当社がウェブサイトのコンテンツ制作プロジェクトにおいて実践している、タイミング別の期待値コントロール手法を紹介します。

タイミング①:キックオフミーティング

【狙い】

インプット➔スループット➔アウトプットのプロセス全体を説明し、ライティング自体がズレが起きやすい業務であることを理解してもらう【伝え方の例】

「インプットとスループットの過程でズレが起きやすいため、最初から完璧な文章をお出しするのは難しいのが実情です。そのため提出➔確認➔修正を数往復して完成へと近づけていきます。」

タイミング②:たたき台(ドラフト)提出時

【狙い】

「方向性や情報の抜け漏れ」に注目してフィードバックをもらう【伝え方の例】

「このたたき台は、全体の構成や要素の過不足を確認いただくためのものです。細かい言葉遣いやレイアウトはまだ暫定なので、まずは『流れに違和感がないか』『明確に間違っているところがないか』を中心に確認してください。」

タイミング③:初稿提出時

【狙い】

「トーンや具体的な表現」に注目してフィードバックをもらう【伝え方の例】

「ここでは文章の細かいニュアンスや、社内で使っている表現と異なる部分がないかを確認してください。もし加筆すべき要素や、ご希望の言い回しがあれば教えてください。」

期待値コントロールは形式的にやればいいという単純なものではありません。意外に重要なのが、伝え方です。

例えば「専門外なので間違っていることを書いてしまうかもしれませんが、ご了承ください」という言い方では、クライアントから「それはわかっているけど、言い訳にしか聞こえない…」と思われかねません。場合によっては信頼度が下がってしまうでしょう。

そうではなく、「文章は、インプット➔スループット➔アウトプットの3段階を経て完成します。しかし、ライターとお客様では、持っている情報量と解釈の仕方が異なるため、意図をすり合わせながらプロセスを進めることが不可欠です」など、客観的な仕組みの問題として説明することで、納得感が高まります。

このように期待値コントロールを適切に行うことで、クライアントとライターの間に生じる認識のズレを最小限に抑え、余計なトラブルを防ぎつつ、満足度の高い文章制作が可能になるのです。

2. 事前リサーチ :「知識の差」を埋める

ライターが未知の業界や商材を扱うときに頭を悩ませやすいのが「何を、どこまで調べればいいのか?」という問題です。業界についてリサーチし、商材の特徴を押さえることが重要だと分かっていても、具体的に何をすべきか分からず手が止まる方は多いでしょう。

そもそも、リサーチで得た情報は、必ずしもライティングに役立つわけではありません。では、なぜ多くのことを調べる必要があるのでしょうか? それは「正確な記事を書くため」だけではなく、「クライアントとの関係構築」に役立つ」からです。

実際に調べた内容について、クライアントから、「ここまで勉強してくれたのか」「うちの社員並みに業界を理解している」などの言葉を掛けられたことのあるライターもいるのではないでしょうか。このような関係性を構築できると、クライアントも安心して追加情報を提供してくれたり、より詳しく話をしてくれたりするのです。

つまり、調べることは、“書くためのリサーチ”ではなく、“話すためのリサーチ”、“新情報を得やすくするためのリサーチ”なのです。

では、具体的に何を調べるべきでしょうか。

まずは「業界地図」などで業界の規模感や主要プレイヤーなどの全体像を把握しましょう。また、その業界の近年のトピックやビジネスモデル、基礎知識がわかる「◯◯業界の基本」などの書籍を読むのも有効です。

商材についてのリサーチも不可欠です。クライアントのウェブサイトや各種資料で公式の説明を把握するのはもちろん、競合サイト、比較サイト、口コミなども活用することで、商材の強み・弱みを相対的に把握できます。

これらのリサーチはAIを活用すれば、短時間で業界情報や商材についての概要を掴みやすくなります。例えば「○○業界の最新の動向と今後の予想、トレンドを教えて」と尋ねれば、業界のトレンドを把握できます。「○○サービスの競合サービスと、その強み・弱みを教えて」と尋ねれば競合分析のヒントを得られますし、「○○業界でよく使われる専門用語をリストアップして」と指示すれば、基本用語の整理も容易になります。

このようにクライアントとの対話を目的としてリサーチを実施すれば、表面的な知識にとどまらず、業界や商材への理解が深まり、次のヒアリングステップでより的確な質問や議論ができるようになるはずです。

3. ヒアリング :「情報や事実」の裏にある「価値観やこだわり」を引き出す

リサーチで業界や商材についての基礎知識を得たとしても、それだけでは十分な文章は書けません。リサーチがカバーできるのは「一般的な情報」であり、「クライアントならではの視点」や「言葉にしきれていない部分」は、ヒアリングで引き出す必要があります。

このヒアリングという行為を多くのライターは「情報収集」の場だと捉えがちです。しかし、ヒアリングで目指すべきは、単なる情報収集ではなく、クライアントの思考を整理し、言語化を助けることです。そのために必要なポイントは3つあります。

第一に、企業や商材の本質的な強みを把握すること。

第二に、クライアントの「言葉選び」に耳を傾けること。

そして第三に、クライアントの当たり前をユーザー視点とミックスさせることです。

これらのポイントを意識することで、クライアント自身が「そういえば、このポイントはうまく言語化できていなかった」「確かにライターさんの説明がしっくりくる」と気づける場を作り出せるのです。

それでは、効果的なヒアリングの3つのポイントを詳しく見ていきましょう。

ポイント①企業や商材の本質的な強みを把握する

事前リサーチで得た情報を踏まえることで、クライアントも意外と気づいていない「自社の独自性」や「強み」を掘り下げられます。ただクライアントの説明を受け身で聞くのではなく、事前に立てた仮説をもとに質問することが重要です。

例えば以下のような質問を投げることで、クライアントも改めて「自社の強みは何か?」を整理する機会になります。また、競合との違いや、企業としての考え方がより具体的に見えてくるでしょう。

■質問例

「業界全体では〇〇が標準とされていますが、御社の商材はどのように差別化されていますか?」

「A社では『〇〇』という言葉を使っていますが、御社では別の表現をされています。その理由を教えてください。」

ポイント②クライアントの「言葉選び」に耳を傾ける

クライアントが無意識に使っている言葉の中にこそ、その企業ならではの価値観やこだわりを持っています。例えば、似た意味の言葉でも、企業ごとに重視するニュアンスが異なるものです。そのこだわりやニュアンスを掴むことがライティングのヒントになります。

具体的には次のような質問が有効です。

■質問例

「『シンプル』という言葉をよく使われていますが、具体的にどのような意味で使っていますか?」

「競合では『革新性』という言葉を使っていますが、御社では『独自性』を強調されています。その理由は?」

「”サポートする”と”支える”では、どちらの言葉がしっくりきますか?」

こうしたこだわりやニュアンスを掴むことが、後の文章作成における重要なヒントになります。

ポイント③クライアントの当たり前をユーザー視点とミックスさせる

クライアントのこだわりや言いたいことを掴むことは不可欠ですが、それをそのまま受け取るのではなく、「ユーザーにとってわかりやすい形に変換できるか?」という視点を持つことが大切です。

クライアントの説明は専門的すぎたり、業界知識が前提になっていることが多いため、「これを知らない人がどう感じるか?」を意識しながらヒアリングしましょう。「クライアントの当たり前」と「読者の理解しやすさ」のギャップを埋めることで、伝わる文章を作ることができます。

例えば以下のような質問を投げかけることで、「作り手の当たり前」をユーザー視点に翻訳するプロセスがスムーズになります。

■質問例

「初心者に説明するとしたら、どの情報を最初に伝えますか?」

「商談中にこの言葉を使った場合、見込み顧客はすぐ理解できますか?」

さらに、クライアントが特定の言葉にこだわりを持つ場合、それが本当にユーザーに伝わるのかを確認することも大切です。「この表現はターゲットにとって直感的に理解できるか? クライアントしか理解できない言葉遣いになってしまっていないか?」と考えながら言葉選びを整理していきましょう。

このように、ヒアリングでは単に情報を集めるだけでなく、クライアントの思考を整理し、ユーザー視点を交えながら言語化のヒントを得ることが重要です。それが次のステップでの文章作成の土台となるのです。

4. 文章例の作成:OK例・NG例で、曖昧さをなくす

リサーチとヒアリングを経て、ライターはクライアントのこだわりや企業・商材の独自性をある程度把握できます。ただし、この時点で得られている情報は断片的な“点”であり、文章全体のトーンやスタイルにまで落とし込まれているとは限りません。

たとえば、「安心感を与えたい」「洗練された印象にしたい」といったクライアントの希望があっても、それをどのような表現や文体で実現するかは明確に共有されていないことが多く、ライターが自己判断で文章を書き進めると、「間違ってはいないけど、ちょっと違う…」というズレが生じてしまいます。

そもそもクライアントは「知的で洗練された見え方にしたい」「寄り添ったサービス感を出したい」といった意向を持っていても、具体的にそれがどういう文章なのかを明確に示すことは難しいものです。

また、同じ言葉でも人によって解釈は異なります。例えば「シンプル」という言葉をあるクライアントは「無駄のない洗練された印象」と捉えていても、別のクライアントは「わかりやすく簡素な」と解釈するかもしれません。さらに、文章の「トーン」や「スタイル」といった要素は言葉で説明するのが難しく、実例を見ないと判断できないことがほとんどです。

そこで有効なのが、「OK例」と「NG例」の文章を用いて方向性をすり合わせる方法です。実際の文章でスタイルの違いを見せることで、曖昧だったイメージが具体化され、クライアントとの認識ギャップを早い段階で解消できます。

進め方としては、文章のトンマナを決める➔文章例を作成する➔クライアントとすり合わせるの3ステップになります。以下、具体的な進め方を解説します。

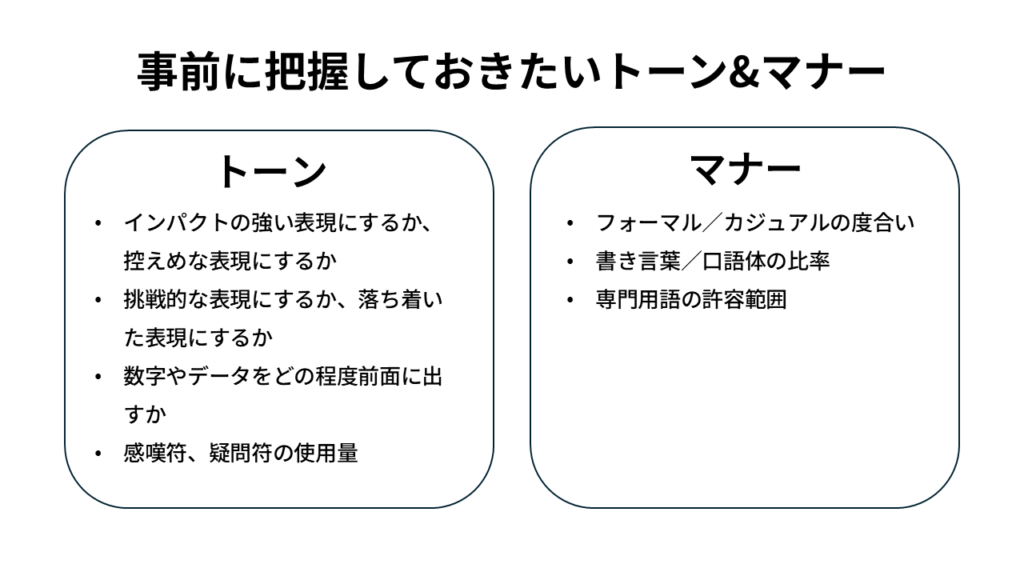

ステップ①文章のトーン&マナーを設計する

ヒアリングなどで、クライアントが望む文章のトーンや好む表現のスタイルをなんとなくのレベルで把握できることもあるかと思います。それを明確に設計して目線合わせを行いましょう。

例えばインパクトの強いフレーズを使うか、あえて挑戦的な表現を使うかなどのトーンは、見出しのワーディングにも影響を与えます。また、文章をフォーマルにするかカジュアルにするかというマナーは、全体の文章に関与します。

特に、「どう見せたいか」に一定のこだわりがある場合、このトーン&マナーが設定されていないとコンテンツ全体を通してチグハグな印象になりやすいため、事前に設定しておくのがベターです。なお企業によってはブランドガイドラインなどで文章や表現を規定していることもありますので、その場合はガイドラインに沿って制作しましょう。

ステップ②OK例・NG例を作成する

設計されたトーン&マナーに沿って、文章例を作成します。文章例は、サービス説明や商材説明の核となる部分など、重要な箇所を想定したものを用意すると良いでしょう。

例)人材マネジメント支援会社のシステムを紹介する文章の場合

クライアントの要望:従来の人事評価・育成の常識に挑戦するような、少し尖った印象を与えたい【OK例:挑戦的な文体】

「なぜ、多くの会社の人事評価が機能していないのか?それは企業が『評価』に執着しているからです。私たちが提案するのは『評価』ではなく『育成』を軸にした人材マネジメントシステムです。従来の人事評価システムに疑問を持つ経営者・人事担当者のために、新たな視点をご提供します。」【NG例:真面目・プレーンな文体】

「当社の人材マネジメント支援サービスは、従来の評価制度の課題を解決し、育成を重視した新しいアプローチを提供します。社員の成長と組織の発展を両立させるシステムをご提案いたします。」

ステップ③クライアントとすり合わせる

作成した様々なパターンの文章例をクライアントに提示し、方向性に相違がないかを確認します。OK例・NG例を見せることで、「もう少しカジュアルさが良い」「やや固いので、もう少し印象的なフレーズを散りばめたい」など、具体的なフィードバックを得やすくなります。

以上、OK例・NG例の作成手順を解説しましたが、さらにはクライアントのこだわりだけでなく、読者視点も忘れてはいけません。時にクライアントの希望が、実際の読者のニーズとかけ離れていることもあります。

「本当に読者が欲しい情報なのか?」

「読者が読んで理解できる表現なのか?」

「このトーンは読者に好意的に受け止められるか?」

これらの視点を忘れずに、「クライアントのこだわり × 読者に伝わる文章」のバランスを保つようにしましょう。

なお、OK例・NG例を用いたすり合わせは、一定の時間と労力がかかる方法です。単体の記事制作案件であれば、ここまで実践するのはやりすぎかもしれません。ウェブサイトのコンテンツ制作で10ページ以上制作する場合で、かつクライアントの言葉や表現へのこだわりが強い場合などで活用すると良いでしょう。

5. ドラフト作成 :構成案から「たたき台」を作る

一般的に、原稿制作は「構成案 → 初稿 → 修正稿 → フィックス」というフローで進めます。しかし、このフローが必ずしも効率的とは限りません。特に構成案は、「具体的なイメージがわからず、どんな観点でチェックすればいいのか分からない」というクライアントも少なくありません。

構成案だけでは具体的な内容のイメージや、文章の方向性を正しく定めるのが難しい理由は明確です。クライアントは編集やライティングのプロではなく、企画を立てる経験も豊富ではないため、見出しと箇条書きだけの構成案から完成形をイメージしづらいのです。

これは編集者が企画を立て、ライターに構成案を依頼するケースとは大きく異なります。編集者なら、ライターが作った構成案を見て適切なフィードバックができますが、多くのクライアントにとってそれは困難な作業です。そのため、構成案の段階ではクライアントも「これでよさそう」と思っても、実際に文章化された初稿を見て初めて「イメージと違う」と気づくことがよくあります。

そこで私たちベイジでは、こうした課題を解決するために「たたき台 → 初稿 → 修正稿 → フィックス」というフローを採用するケースが増えています。たたき台とは、「その時点で得られた情報を参考にして、すべての見出し・すべての文章が埋まった状態の原稿」を指します。

たたき台の主な役割は2つあります。

一つは方向性の早期確認です。たたき台があることで、ページの構成や要素にズレがないかを早い段階で確認できます。構成案では「なんとなく良さそう」だった部分も、実際の文章になると「この表現は堅すぎる」「もっと専門性を感じさせたい」といった具体的な判断が可能になります。

もう一つは、新たな情報の引き出しです。たたき台という具体的なアウトプットを見ることで、クライアントは「そういえば、こんなエピソードもある」「この部分をもっと強調したい」といった新たな情報やアイデアを思い出しやすくなります。構成案だけでは、こうした具体的で有用な反応は得られません。

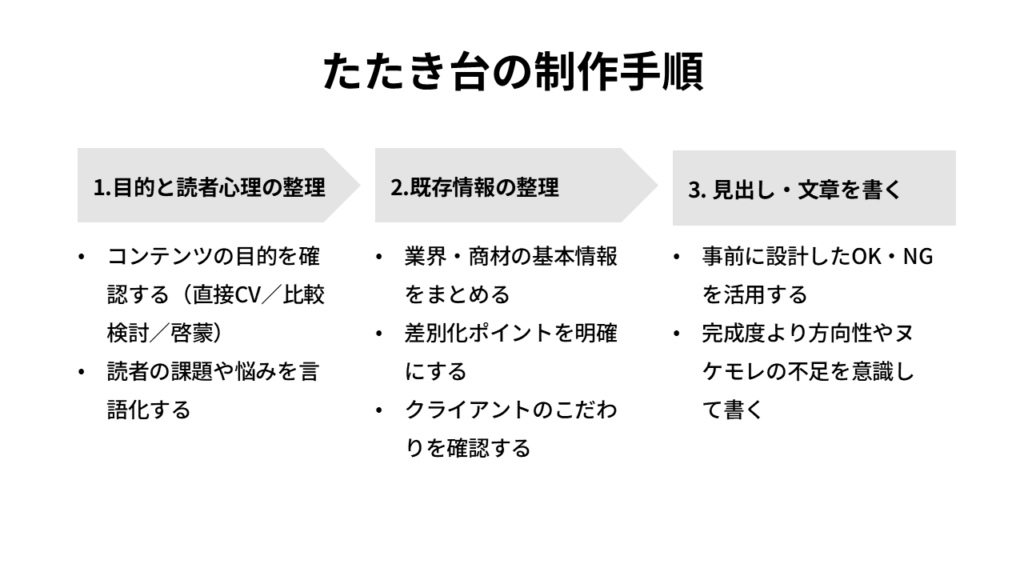

たたき台を作る際は、「このページ(コンテンツ)は何のために存在するのか?」という前提情報を整理することから始めます。以下の手順を踏むと効果的です。

ステップ①ページ(コンテンツ)の目的・読者の心理を整理する

- 目的は何か?(問い合わせを促す、資料請求につなげる、課題認識を深めてもらう)

- 読者はどんな悩みや課題を抱えているのか?

- 読者がこのページで何を得たいのか?

ステップ②既存の情報を整理する

- リサーチした業界・商材の基本情報をまとめる。

- 競合の強みや独自性と比較し、差別化ポイントを明確にする。

- ヒアリングで得た「クライアントのこだわり」「伝えたいメッセージ」を確認する。

ステップ③文章を書く

- 完璧な表現を目指すのではなく、「方向性と内容を具体的に示す文章」を書く

- 各セクションで「なぜこの情報が必要なのか」を意識する

- 設定したトーン・マナーを実際に適用し、一貫性を保つ

一方で、ページ内のすべての文章を埋めるたたき台の制作は手間がかかる工程です。そのため、まずAIにおおまかに書いてもらうことをおすすめします。ただし、AIは特徴のない無味無臭な一般論を書きがちなので、以下の点を意識して調整しましょう。

- 商材の具体的な強みや独自性を反映させる

- クライアントのこだわりや価値観を文章に織り込む

- 設定したトーン・マナーに合わせて表現を調整する

- 読者の具体的な課題や関心事に合わせて内容を最適化する

クライアントにたたき台を提出する際は、適切な期待値コントロールが重要です。「この段階では、文章の方向性・情報の整理・全体の流れが主な確認ポイントです」「細かい言葉の調整は、フィードバックを踏まえてブラッシュアップします」など、このステップの目的を明確に伝えましょう。

「まだ完璧じゃないので、とりあえず見てください」のような言い訳めいた言い方は避け、たたき台の価値と次のステップでの改善点を建設的に説明することが大切です。

このように、たたき台を用いることで、クライアントも明確で具体的な意見を出しやすくなり、早い段階で認識のズレを解消できます。これは特に編集やライティングの専門知識を持たないクライアントとの協働において、コミュニケーションを円滑にし、最終的な成果物の質を高める効果的なアプローチです。

6. 初稿 :一方通行で「送る」より、顔を突き合わせて「見せる・見てもらう」

たたき台に対するフィードバックや、新たに提供された情報を反映し、いよいよ初稿を作成します。例えばクライアントから「ここをもっと硬い表現にしたい」「このエピソードを冒頭で使いたい」といったリクエストがあれば、それを反映して初稿に仕上げます。

ただし、せっかく質の高い初稿を作成しても、その提出方法やコミュニケーションが不適切だと期待した効果が得られないことがあります。初稿提出時に以下の2つのポイントを意識すると、クライアントとの信頼関係が深まり、より質の高い成果物に近づけます。

ポイント①初稿は「メール送付」ではなく「ミーティングで見せる」

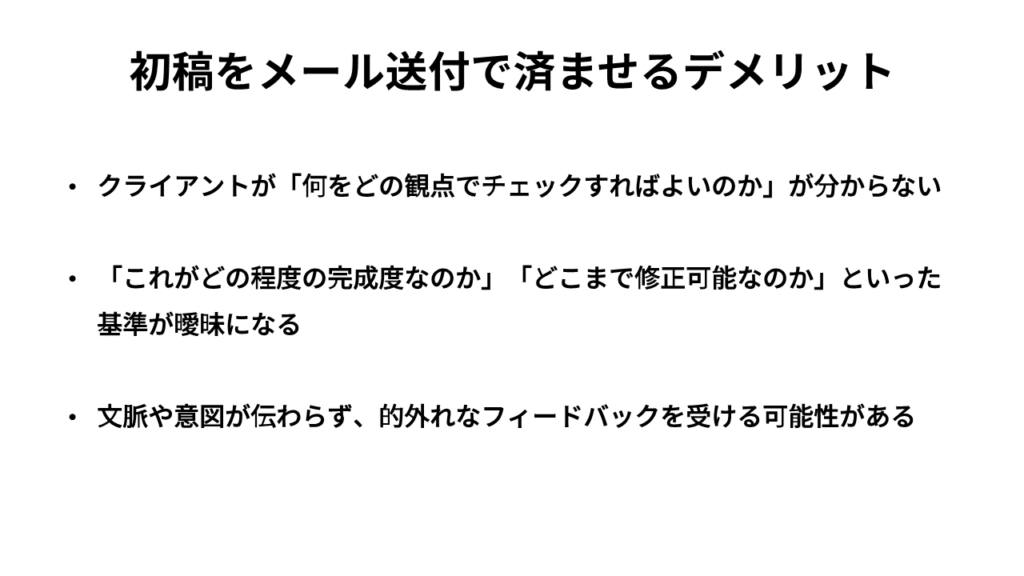

予算やスケジュールの制約もありますが、単に「初稿をお送りします」とメールやチャットで送るのではなく、ミーティングを設定して説明する場を設けることを強く推奨します。メールで送るだけだと、以下のような問題が発生しがちです。

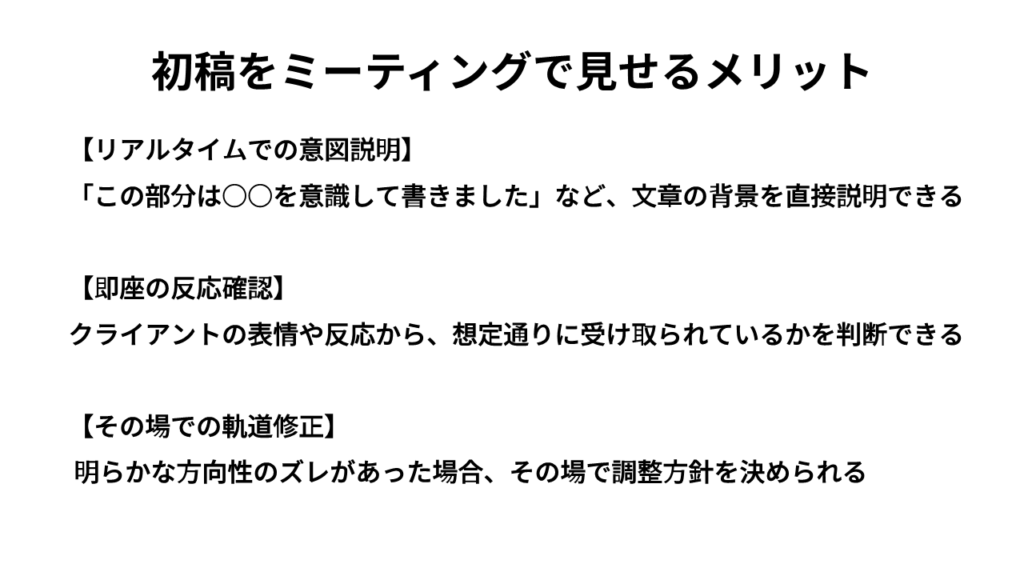

一方、ミーティングで初稿を持っていくことで、以下の具体的なメリットが得られます。

もちろんその後、クライアントがじっくり確認できる期間は設けましょう。

ポイント②クライアントに「質問・提案」をセットで持っていく

ライターが初稿を作る過程で、「もっと掘り下げたほうがよさそうだ」「いまいちここが理解できていない」と感じる部分が出てくることもあります。これを活かし、初稿提出時にクライアントに具体的な質問・提案を持っていくことで、議論が深まり、より良い原稿に仕上げられます。

■掘り下げ系の質問

「『導入後3ヶ月で効果が出る』と書きましたが、具体的にどんな変化が起きるのか、お客様の声があれば教えてください」

「競合A社との違いについて、営業手法や人材面など技術面以外での差別化ポイントはありますか?」■表現・強調軸の提案

「『スピード』と『コスト削減』のどちらをより前面に出すべきでしょうか?御社の営業現場ではどちらが刺さりますか?」

「この事例紹介、『課題解決』の流れで書きましたが、『導入プロセス』重視で書き直すのはいかがでしょうか?」■読者視点の確認

「御社に問い合わせをする前に、読者の方はどのような情報源で予備知識を得ていることが多いでしょうか?」

「専門用語の『○○』、見込みや顧客は当然知っている言葉ですか?」

このように、提案型スタンスで質問を持ち込むことで、「受け身のフィードバック」ではなく、「クライアントとの議論を通じたブラッシュアップ」が可能になります。

このステップで初稿の質を高め、クライアントと密にコミュニケーションをとることで、次に提出する修正稿では大幅な書き直しを避け、細かな調整だけで済むようになります。結果として、効率的かつ高品質な文章制作が可能になるのです。

7. 仕上げ :シビアな客観性を取り入れて、作り手のバイアスから逃れる

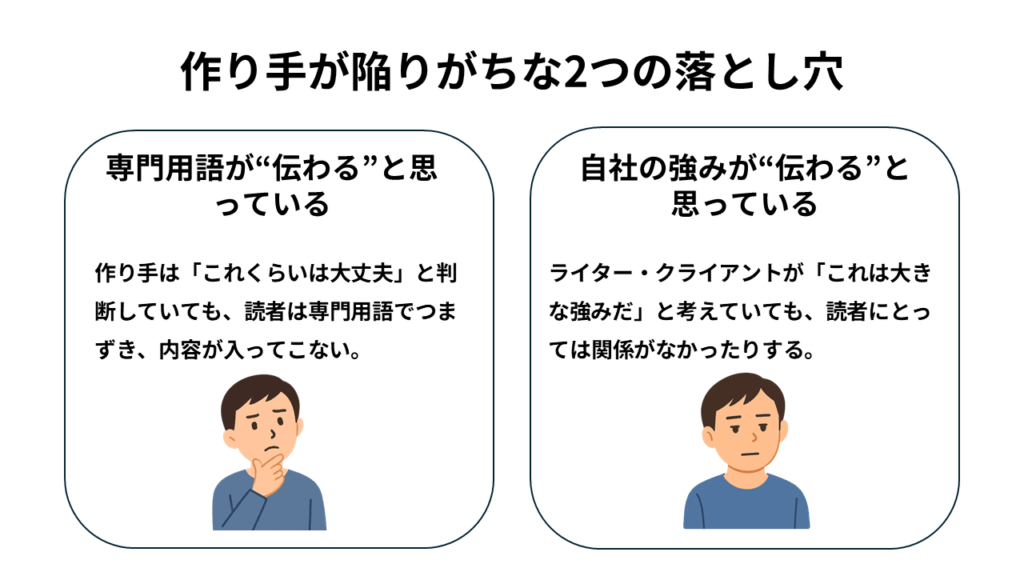

初稿に対してクライアントからフィードバックをもらい、大きなズレや修正点を解消できたとしても、まだ文章として完成とは限りません。原稿制作が進むほど、ライターもクライアントも「自分たちは十分に分かっている」という思い込みが強くなりやすいからです。

そこで最後に取り入れたいのが、「第三者の視点を活かした客観的チェック」です。

作り手(ライター&クライアント)と読者では、前提となる知識や背景がまったく異なります。作り手は、その商材や業界を十分理解しているため、少しの説明でも「ああ、そういうことね」と理解できてしまいます。一方、読者は初めてその情報に触れるので、同じように理解できるとは限りません。

仕上げのフェーズでは、この「作り手の視点」と「読者の視点」のギャップを意識的に埋め、「作った人が読んで納得できる文章」ではなく、「初めて読む人でも理解できる文章」になっているかを確認することが重要です。この第三者視点でチェックするためには社内メンバーやAIの活用が有効です。

✓プロジェクトに関わっていないメンバーに読んでもらう

チーム内でライティングに関わっていないメンバーに目を通してもらい、素直な感想をもらいましょう。読者視点の違和感は、作り手側では気づきにくいため、第三者の指摘が貴重なフィードバックになります。

✓AIを活用して客観性をチェックする

ターゲット属性をプロンプトに含めてAIにレビューしてもらいます。「ターゲットにとって専門的すぎないか?」「CV目的の記事だが、問い合わせを迷っているターゲットの心理や悩みを解消できているか?」など、重点的に確認したい点も併せて指定し、AIを活用します。制作者やクライアントからは出てこなかった視点でのレビューが返ってくるはずです。

仕上げの段階で意識すべきは、「クライアントがOKを出した文章」が必ずしも「読者にとって分かりやすい文章」ではない可能性があることです。ここまでのプロセスで、ライターもクライアントも深く商材を理解しているからこそ、説明不足や前提知識の押し付けが残っていないか、もう一度疑ってみましょう。

「本当に読者が期待する情報が含まれているか?」

「専門用語や独自表現ばかりになっていないか?」

「見出しやポイント部分をかいつまんで読んでも主旨が伝わるか?」

ここまでチェックしてこそ、未知の商材であっても、読者に正しく魅力を伝えられる最終形に近づきます。このような客観的な視点を最後に取り入れることで、ライター自身の成長にもつながり、次回以降のプロジェクトでもより高い品質の文章を最初から作れるようになるでしょう。

まとめ~「書く」質を上げるために「書く以外」の質を上げる

ここまで7つのステップで、未知の商材を言語化し、クライアントの抽象的なイメージを文章に落とし込む方法を解説してきました。改めて各ステップを簡単に振り返ると、以下のようになります。

そもそもライターは、自分が詳しくない業界・商材を言葉にすることが求められる仕事です。そのため、「書くこと」以上に、「理解すること」「整理すること」「伝わる形にすること」が重要になります。

文章を書く以前に、「何を、どのように伝えるべきか?」をクライアントと共に考え、情報を言葉へ、言葉を文章へと構築していくプロセスが欠かせないのです。

ただし、クライアントの要望通りに書くのではなく、「読者にとって伝わる言葉にする」ことが欠かせません。クライアントのこだわりや価値観を尊重しながら、それが本当にターゲットに伝わるかを見極め、必要に応じて調整します。「クライアントが伝えたいこと」と「読者が知りたいこと」のバランスをとりながら、適切な言葉・文章を見つけることもライターの重要な仕事です。

そして、文章は一度で完成するものではなく、議論・調整の積み重ねで完成します。書きながら、改めて情報を整理し、クライアントと議論し、そして調整することで、言葉と文章の精度と強度が高まります。こうした試行錯誤のプロセスこそが、最終的に「これだ!」とクライアントも読者も納得できる文章を生み出す最大のポイントです。

今回解説した7つのステップは、単なる作業手順ではありません。クライアントとの信頼関係を築き、読者にとって価値ある文章を作り上げるためのコミュニケーション設計なのです。

また、ライティング業務は現在急速に生成AI活用が進んでいますが、こうしたワークフローや品質担保の勘所を理解しているからこそ、生成AIを活用したうえで質の高い文章を作ることができると感じています。

ぜひ、今回のフローを参考に、クライアントから「そうそう、これが言いたかった!」と言われ、読者に「そうそう、これが知りたかった!」と思われる文章を目指してください。そうした文章が書けるようになったとき、ライターとしての真の価値を発揮できるはずです。

私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。

ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。

成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。

ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。

ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。

記事カテゴリー

人気記事ランキング

-

デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,386,488 view

-

提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,141,288 view

-

簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 944,626 view

-

【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 578,929 view

-

パワポでやりがちな9の無駄な努力 518,752 view

-

ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 421,267 view

-

良い上司の条件・悪い上司の条件 366,404 view

-

未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 360,292 view

-

UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 340,381 view

-

話が上手な人と下手な人の違い 337,699 view