個人の学びを会社の財産に変える方法

弊社では、購入した書籍について必ず書評を書いて社内で共有する制度があります。

書籍自体は業務に役立つものであれば会社負担で購入できるのですが、読み終えたら書評の投稿が義務づけられています。最初はハードルが高く感じられるかもしれません。しかし実際に運用してみると、この制度が個人の学びを組織全体の財産に変える重要な役割を果たしていることに気付きました。

皆さんは、最近読んだ本について誰かと話をしましたか?業務に活かせそうな知識やノウハウを得ても、結局自分だけが知っている状態で終わっていませんか?

せっかく良い本に出会っても、その学びを組織全体で共有する機会がないまま時間が過ぎてしまう。そんな状況に心当たりのある方は多いのではないでしょうか。

個人の学びが「点」で終わってしまう問題

実際、多くの組織では個人の読書体験が「点」で終わっています。

Aさんがマーケティングの良書を読んでも、Bさんがプロジェクト管理の参考書で学んだことも、それぞれが個別に消化して終わり。本来なら組織全体のスキルアップにつながるはずの知識が、活用されないまま埋もれてしまいがちです。

弊社でも以前は同じような状況でした。書籍購入制度自体は以前からあり、各々が日報などで書評を書いていました。しかし、それらの情報は散らばって保存されています。また、書評の書き方も人それぞれで統一されておらず、読後の活用方法が見えづらい状況でした。

フォーマット統一で生まれた変化

そこで昨年8月から、会社として書評の仕組みを大幅に見直しました。

まず、Slackに「書籍レビュー」チャンネルを作成し、すべての書評を一箇所に集約することにしました。さらに重要なのは、書評のフォーマットを統一したことです。

具体的には、以下の8項目に沿って書評を書くルールにしました。

- 書評No.4桁

- タイトルと著者名

- Amazonリンク

- オススメ度(5点満点)

- 学べる理論

- 要約(AI使用)

- 書評

- 今後の仕事への応用

このフォーマットによって、「どんなことを書けば良いのかが分かりやすくなった」と感じています。特に「学べる理論」と「今後の仕事への応用」の項目を設けることで、単なる感想ではなく、業務に活かせる学びとして整理できるようになりました。

また、書評に多くの時間をかけなくてもいいよう、要約についてはChatGPTやClaudeなどのAIを活用することが推奨されています。

実際の書評例と効果

実際の投稿例をご紹介します。

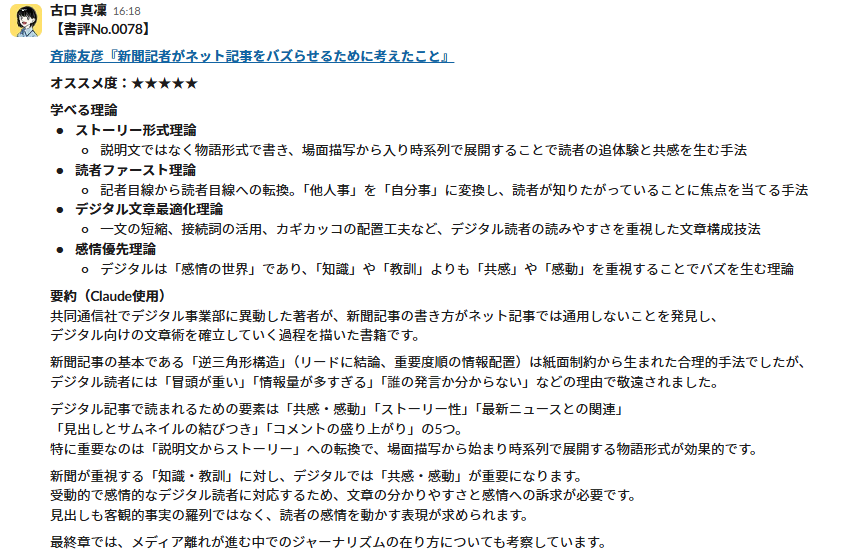

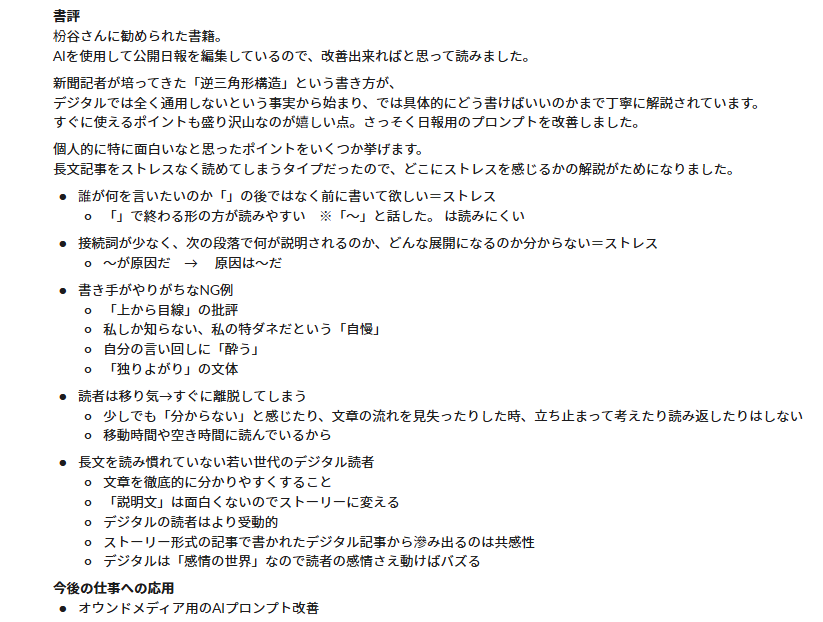

こちらは、斉藤友彦さん『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』の書評です。フォーマットに沿って書くことで、この本から何が学べるのか、どう仕事に活かせるのかが明確になっています。

特に「学べる理論」の項目では、単に「文章術が学べる」ではなく、「ストーリー形式理論」「読者ファースト理論」といった具体的な理論名をつけて整理しています。これにより、他のメンバーが文章改善や読者目線について学びたいときに、求めている学びと合致する本を見つけやすくなります。

また、「今後の仕事への応用」では「オウンドメディア用のAIプロンプト改善」と具体的に書いているため、同じような課題を抱えているメンバーがこの本を参考にすべきかどうかが一目で分かります。

8ヶ月間の成果と変化

この取り組みを始めてから約8ヶ月が経ち、現在までに79冊の書評が蓄積されています。フォーマットが統一されたことで、書評を書く際の負担も軽減されました。「何を書けばいいか分からない」という状況がなくなり、項目に沿って進めることで文章をまとめやすくなりました。

また、過去の書評を見返すことで、「この分野についてはすでに誰かが読んでいるな」「自分が興味のある領域で参考になりそうな本があるな」といった判断ができるようになりました。個人の学びが組織の財産として蓄積され、活用される仕組みが整ったのです。

書評を書くことを前提とすると、読書への意識も変わってきます。「後で書評を書く」ことを意識して読むため、重要なポイントを拾いながら読むようになります。結果的に、読んだ内容をより深く理解できるようになったと感じています。

実践するための3つのポイント

もし皆さんの会社でも書評共有の仕組みを作るなら、いくつかポイントがあります。

まず重要なのは、フォーマットを決めることです。自由形式だと「何を書けばいいか分からない」状態になりがちですが、項目が決まっていれば迷わずに書き進められます。特に「学べる理論」や「今後の仕事への応用」のような項目を設けることで、単なる感想を超えた価値のある情報として整理できます。

次に、情報を一箇所に集約することです。SlackでもNotionでも、チームが使いやすいツールで問題ありません。大切なのは、過去の書評を検索・参照しやすい環境を作ることです。

また、「完璧を求めすぎない」ことも大切です。書評に時間をかけすぎると負担になってしまいます。AIを活用したり、簡潔にまとめたりしながら、継続しやすい仕組みにすることが成功の鍵だと感じています。

おわりに

せっかく読書で得た知識や気づきを、自分だけのものにしておくのはもったいないことです。個人の学びを組織の財産に変える。そんなシンプルな取り組みが、組織全体の成長につながっていくのではないでしょうか。