「型」を覚えることの大切さと落とし穴

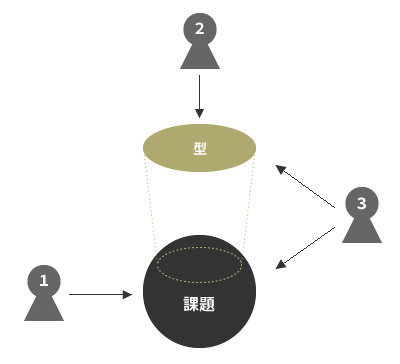

今日は上の図についてのお話し。

黒い丸は解決すべき課題である。解決すべき課題とは、設計者であればユーザの問題を解決するアイデアだったり、デザイナーであればユーザニーズにフィットしたUIデザインだったり、エンジニアであれば実装しなければいけない要件だったり、ようするにその時々に達成しなければならないことである。それら課題に対しての接し方の違いを図示したものである。

まず、1番の人は課題にだけに向き合っている。しかし、このような向き合い方では、本人の経験と主観的な判断でしか課題を解決できない。経験が豊富であればそれなりに解決できる領域はあるだろうが、経験が少なければほとんどまともに解決できない。

また経験者だとしても、課題に未知の領域が含まれたり、実は前回と前提条件が異なっていたり、新しい取り組みだったりすると、途端に初心者に逆戻りしてしまう。つまり、自分の知識と経験だけで課題に立ち向かうような姿勢では、できることの限界が早い段階で訪れる、ということである。

課題から伸びている楕円の「型」というのは、数々の課題から生み出された成功パターンのようなものである。それは本やブログに載っているTIPSかもしれないし、誰かが考えたフレームワークかもしれないし、オープンソース化されているライブラリかもしれないし、まことしやかに言われているセオリーや一般論のようなものかもしれない。

この「型」には、他人の試行錯誤や学んだエッセンスが多分に含まれている。その「型」を知っていると、たとえ経験の浅い人でも、自分の持っている知識以上のことができるようになる。だから、学習による知識獲得は絶対に必要なのである。知識獲得をしないものは、1番のような効率の悪い仕事の仕方を延々とし続けることになってしまう。

ただ、この「型」も、使い道や捉え方を誤ると課題解決を遠ざけてしまう可能性がある。2番の人は、「型」を多く学習しているが、「型」しか見ていない。つまり、課題そのものを見ておらず、「型」に当てはめること、「型」の中の正解に到達することしか見てない。

しかし、難しい仕事、高度な仕事、頭を使う仕事ほど、課題が「型」の枠の中に収まっていることはない。だから、「型」だけを見た仕事の仕方ばかりしていると、「型」から逸脱したケース・バイ・ケースの対応ができない。本質的なことが見えないから自分の頭で考えられない。といったことに陥りやすい。そして時代が変わったり、環境が変わったりして、「型」が通用しなくなると、途端に仕事ができない人になってしまう。

「型」を覚えて課題をこなす2番の向き合い方も十分ではない、ということである。1番でも2番でもなく、理想は3番のような向き合い方ではないだろうか。つまり、課題に直接向き合いながらも、「型」といえる理論や一般的な成功パターン成功論も熟知しており、「型」の中で当てはまる部分は利用し、そうでない部分は自分の頭で考えて解決する。

やがて来る自動化の時代には、人にしかできない仕事をしなければどんどん給与が下がり、仕事がなくなっていく、などということもよく言われる。

その解釈の一つは、上記の3番のような仕事の仕方をしなさい、ということではないだろうか。自分の経験だけでなくセオリーや理論、他者が持つ知識も貪欲に吸収しながら、それでいて「型」にはまらず、パターン化できない個別性の高い課題であっても自分の頭で考えられる人こそが、自動化や環境変化があっても重宝され、価値を落とさない人でいられるのではないだろうか。