「やりたくない仕事」が教えてくれた大事なこと

「やりたい仕事をしよう」「やりたいことを見つけよう」など、キャリアの話には「やりたいことを仕事にする=幸せ・成功」を前提としたものが多いです。しかし「やりたい」を基準にした仕事選びは、すべての人にとってベストな選び方なのでしょうか。実はある条件下だけで成立する選び方であって、もっと視野を広く持って考えるべきではないでしょうか。

実は私自身は「やりたくない仕事」に嫌気がさし、「やりたい仕事」に転職した経験を持っています。その「やりたい仕事」を今も続けています。当然「やりたい仕事」に就くことの喜びは理解しているつもりです。しかしその経験を持ちながらも、若い時に「やりたい仕事」に固執しすぎるのはマイナスの方が大きいのでは、という考えを持ってます。それは以下のような経験があるからです。

「やりたくない仕事」に配属され、会社を辞めた

私が学生の頃、一番やりたくなかった仕事は営業でした。ひどく人見知りでしたし、売上やノルマに追われて仕事をするなんてまっぴらごめんと思っていました。

一方でやりたかったのは、企画や商品開発のような仕事でした。今となっては恥ずかしい話ですが、当時は自分をなかなかのアイデアマンだと思っていましたし、そういった職種でこそ実力が発揮できると思っていました。(ちなみに、このような理由で営業を嫌い、企画や商品開発の仕事を希望する学生は多く、いうなれば没個性的で短絡的な発想です)

当然就職活動では、製造業や広告業、エンタメ業界などを志望しました。しかし時代は就職氷河期の真っ只中、特に光るものもない私に内定を出してくれた会社は1社だけでした。その会社に入ると営業への配属が確実だったため、私は内定を辞退、就職浪人の道を選びました。

2年目の就職活動では1年目の反省から、業界を絞って企業研究をし、職種もSEに定めました。その甲斐あり、面接はほとんどうまく行き、第一志望の企業に入ることができました。畑違いな日本史専攻、当時はまだ珍しい就職浪人、特段話し上手じゃない、にも関わらず成功体験をしたことは「やはり自分は時間をかけてじっくり取り組む仕事が向いている」という思いをさらに強めました。

500人ほどの新入社員のほとんどがSEに配属されるその会社で、自分も当然SEになると思っていました。しかし、研修最終日に発表された配属先は営業でした。営業の仕事を避けるために就職浪人までしたのに営業に配属されたのです。当時は人事部の決定をひどく恨んだものでした。

幸いその会社の営業は、私が特に恐れていた、ノルマを負わされて飛び込みをするようなスタイルではありませんでした。しかし、引き合いのあった顧客へのヒアリング、契約書類の手配、提案資料作成、顧客への挨拶、社内決裁、開発チームの打ち合わせ同席など、仕事内容は紛れもなく営業でした。

残念ながら、その会社にいる間は、営業の仕事にほとんど興味が持てませんでした。最初の半年は大量の契約をエクセルで管理をし、処理が終わった契約書類をファイリングする仕事でした。徐々に顧客とのミーティングに同席する機会も増えましたが、開発経験もない新卒入社の私は自信をもった発言ができず、ただ議事録を書くだけでした。

無力さを痛感し、自分の人生はこんなはずじゃないと考える毎日でした。結局2年目になった頃に辞めることを決意、その後2年間は、仕事をしながらデザインの勉強ができるキャリアスクールに通ったり、面接用の作品を作るなどの転職準備をし、計4年でその会社を退職しました。営業のような、コミュニケーション能力で優劣が決まる仕事は自分には不向きだ。確固たるスキルを持ち、一つのことにじっくり向き合い、自分が作ったものはこれだ、と言える仕事がしたい。そう思い、デザイナーに転職しました。

「やりたい仕事」の中で知った、「やりたくなかった仕事」の価値

デザインの仕事は確かに、自分の貢献が明確に見える世界でした。私はすぐにデザイン、特にWebデザインの世界にのめり込み、公私無くPCを触って何かを作る日々を続けました。

その仕事の中で最初に私の強みとなったのは、実は営業の経験でした。もちろん業界も職種も異なるため、デザイン力に直接作用したわけではありません。しかし、資料作り、議事録作成、プレゼンテーション、顧客とのコミュニケーションは、あまり分業化されていなかった当時のWebデザイナーには重宝されるスキルでした。

向いていないと思っていた4年間の営業経験でいつの間にか人見知りはなくなり、知らない会社に一人で訪問し、一人で話をし、大勢の前で話すことに、不安もためらいもなくなっていました。営業時代の資料作りで鍛えられたロジカルシンキング、タスクとステータスを管理するマネジメントの基本、議事録や社内外の様々な人とのメールで培った文章力は、デザインの仕事でも重宝しました。

私は計画通り35歳で独立し、37歳でWeb制作会社を作りました。今は経営のみならず、デザイン、アートディレクション、UXデザイン、情報設計、プロデュース、解析、人事、広報、掃除をすべてこなしています。当然、仕事を獲得する営業活動もまた、重要な任務です。

小さい会社なので、営業に特化する余裕はありません。そこでSEOやコンテンツを強化し、こちらから働きかけずとも集客できる環境作りに力を入れました。問い合わせ内容は細かく記録し、メッセージは定型化し、電話やメールを活用した事前確認など、営業前段階の案件精査をできる限り行い、顧客化の可能性が高い企業にだけ会うようにしました。コンペには参加基準を設け、提案書作りのノウハウも蓄積しました。

このような効率化の努力もあり、顧客にならない問い合わせに対処する時間は最小限になりました。提案書を書いてコンペに臨んだ時の勝率は9割近くになりました。もちろんそれでも1割以上は失注するので完ぺきとは言えませんが、受注確度の高い顧客を見極め、受注確度の低い依頼には乗らないことを今も愚直に続けています。

こういった営業ノウハウの一部について、企業から依頼を受けて、時々講演するようになりました。さらに話は発展し、出版社から書籍発売のお誘いも来ました。現在、仕事の合間にその執筆を行っています。

さて、20年前に営業を毛嫌いしていた学生の頃の私や、営業が嫌でデザイナーに転身した15年前の私は、自身に起こるこのような未来が見えていたでしょうか。営業嫌いだったあの頃の私は、将来営業に関する講演をし、営業に関する本を執筆すると予想していたでしょうか。営業にまつわる仕事を「楽しい」とさえ思う自分が想像できていたでしょうか。言うまでもなく、まったくの想定外です。つまり若い頃の自分には、未来を見通す力がなかったわけです。

若い頃の「やりたい」にあまり意味はない

私は、計画を立てて石橋を叩きながらキャリアを築くタイプで、スピードに欠ける一面があり、これは私の弱点です。しかし、そういった慎重派で計画的行動を好む私でさえ、以下のように今の自分が持っているスキルを列挙してみると、計画的に身に付けたスキルが少ないことに気が付きます。

Webデザイン★/アートディレクション★/Webマーケティング/UXデザイン/情報設計/コピーライティング/アクセス解析/ディレクション/ファシリテーション/プロジェクト管理/セールス/企画書作り★/プレゼンテーション/ブログ運営・執筆/講演・登壇/会社経営★/広報/経理/法務/人事・採用

この20個あるスキルのうち、最初からやりたいと思って選んだのは、★のついた4つくらいです。あとは立場上求められて、あるいは必然性を感じて後から身に付けたものばかりです。さらにいえば、かつて「やりたい」と思って身に付けたHTMLコーディングやFlash(ActionScript)は、今はまったく関わっていません。

若い頃は「やりたい仕事」に強くこだわる必要はないと考えるのは、上記のような経験から得た、以下の様な結論から感じるところです。

- 若い頃の「やりたい」の多くは、実態を知らない勝手な想像や思い違いも多い

- 若いので、そもそも自己分析が適切にできていない

- 「やりたい」を仕事にできても、やりたい通りにはキャリアは進まない

- 技術や社会環境の変化で「やりたい仕事」が無くなったり、変質したりする

- 若い頃の「やりたい」の根拠は自分の欲求だけで、世の中のニーズが無視されている

- 「やりたい仕事」に就くことが「続けられる仕事」に就くことを保障しない

- 「やりたい仕事」をやり続けた結果、自分がなりたい姿になれるかどうかの保証はない

- 「やりたい仕事」以外のセレンディピティも、キャリア形成に重要な意味を持つ

- 期待に応え、その能力が備わると「やりたくない」が「楽しい」に変わることがある

- 若い頃の「やりたい」が10年も20年も変わらずにいるとは限らない

- キャリアとは複雑な要因が複雑に絡み合って築かれていく

- 「やりたい仕事」以外を一切経験しないキャリア形成は不可能である

- 「やりたくない仕事」の中に、無駄にはならない機会が存在している

- この世には、今の自分が知らない楽しいことが山ほど存在している

仕事の3属性

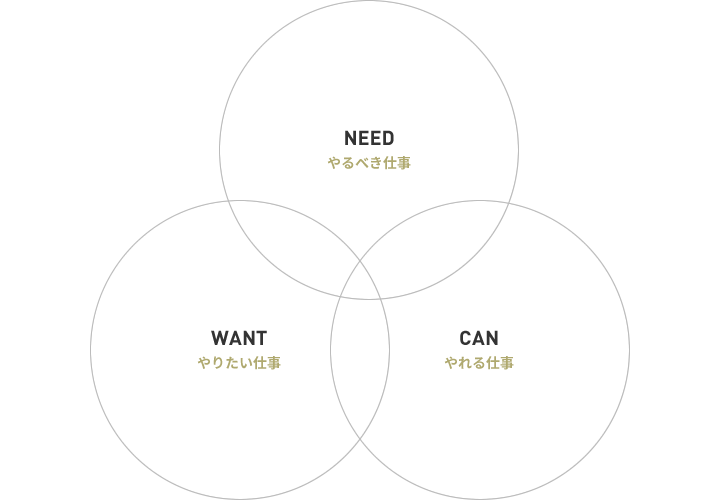

「やりたい仕事」というのは、分解して考えると、仕事全体のある一部分に過ぎません。仕事というものをもっと大きな視点で捉えると、私たちの仕事やその中に含まれる様々な業務は、WANT、NEED、CANの3つに大別できると考えられます。

WANTは、やりたい仕事です。NEEDは広い意味では社会や市場、狭い意味では会社や上司から求められる仕事です。CANは自分ができる仕事です。

職業人として最も幸せなのは、WANT、NEED、CANが重なった領域に身を置くことです。3つの円の重なりが大きくなり、その領域の仕事が多くなるほど、仕事から得られる満足感は高くなるでしょう。ある程度キャリアが進んだ人は、WANT、NEED、CANが重なる領域の仕事に多くの時間を費やす方がおそらく幸せでしょう。しかし、経験のあまりない人が3属性が重なる領域にいきなり身を置くことは非常に難しいです。そこで、まずは3属性のどこかに携わり、徐々に3属性が重なるようスキルアップするか、自分の立ち位置をズラしていくのが現実的です。では、どの属性から切り込んでいくのが一番いいでしょうか。

私が3属性でもっとも大事と思うのはNEEDです。NEEDは仕事の存在意義そのものです。NEEDに属さない仕事、NEEDが薄い仕事は、無給か薄給で働くしかありません。もしくはNEEDを掘り起こすかです。いかにその仕事がWANTやCANに属していても、NEEDがない仕事を続けることはできないでしょう。NEEDの仕事を実行し、NEEDの主から対価をもらうのが、仕事の根幹です。

次に大事なのはCANでしょう。苦も無く続けられること、少しの努力でできることもCANに含めていいでしょう。もしNEEDに属する仕事に携わっていても、それを完遂する能力がなければ仕事としては評価されません。若い頃は簡単な仕事から機会を与えられますが、できる限りのスピードでCANの仕事を増やさなければ、やがて評価されなくなります。

そして最後に来るのがWANTです。WANTは重要ではない、というわけではありません。しかし、WANTはそれ単体で価値を生み出しにくく、不安定で、曖昧です。

WANTだけでは仕事が成立せず、NEEDやCANがともなっていなければなりません。しかもWANTは置かれた状況や気分で弱まったり消えたりします。さらにWANTは極めて主観的です。WANTは自分の中の相対的な感覚なので、自分では「強いWANT」と思っていても、他者と比べると実は「弱いWANT」で、競争しても勝負にならないことがあります。消去法で選んだことをWANTと置き換えて考える人が陥るパターンです。

ともあれWANTは主観的で流動的で曖昧です。さらにNEEDやCANを満たし、周囲から褒められ、評価されることで、その仕事にやりがいを覚え、WANTになることもあります。WANTは後から付いてくることも多いのです。だからWANTは、この3属性の中では最も重要でないと言えます。

「やりたい仕事をしよう」「やりたいことを見つけよう」というメッセージはWANTを重視した価値観です。しかし、最も重要ではないWANTに価値を置き、その一点突破で仕事を選ぶことは、全ての人にとってベストではないでしょう。NEEDに応える仕事を選ぶ、CANだから仕事にする、という選び方だって、同じく大切なのではないでしょうか。

「やりたい」を捨てる必要はないが、こだわりすぎない方がいい

学生や未経験者には、そもそもNEEDやCANに応じる能力がないことが多いです。だからWANT、つまり「やりたい」でしか仕事を選べないのはよく分かります。もちろん「やりたい」に携わる機会が得られたなら、それは存分に活用すべきでしょう。最初から「やりたい」をあきらめる必要もありません。挑戦の機会があれば、全力で挑戦した方がいいでしょう。

しかし、「やりたい仕事」にこだわりすぎ、排他的になることは得策ではありません。「やりたい仕事」に就けなくて絶望する必要も、焦る必要もありません。まだそのタイミングではないのかもしれません。やがて「やりたい仕事」でなくなるかもしれません。「やりたくない仕事」が将来の強みになるかもしれません。今は「やりたくない仕事」が将来は「やりたい仕事」に変わるかもしれません。

若いころから「やりたい仕事」と「やりたくない仕事」を明確に区別し、「やりたくない仕事」をできるだけ切り捨てたり、なるべく関わらないようする人を時に見かけます。しかし、そのような排他的な姿勢が、大事なチャンスを捨てていないでしょうか。経営の世界では「集中と選択」の重要性が語られることは多いですが、こと若い頃のキャリアに関していえば、過度な「集中と選択」はスキルの幅を狭め、将来の可能性を奪うことも多いのではないでしょうか。

器用貧乏という言葉があります。あれこれ経験することを避ける人は、自らが器用貧乏化することを恐れているのかもしれません。しかし器用貧乏な人というのは本当に存在するのでしょうか。仕事に関しては、器用な人(=スキルの幅が広い人)はだいたい裕福(評価が高い)であり、不器用な人(=スキルの幅が狭い人)の方が貧乏(評価が低い)なことの方が多いのではないでしょうか。

スキルは単体では価値を持ちにくく、複数のスキルが合わさって「スキルセット」になったとき、その人ならではの個性、他者には真似しにくい優位性が生まれます。そのスキルセットを獲得するには、「やりたい仕事」に特化するより、それ以外のことにも貪欲に関わった方が有利です。NEEDに答え続けた人の方が、WANTだけで純粋培養された人より、遥かに強いスキルセットが形成されるのが、実態ではないでしょうか。

30代、40代になっても仕事を楽しむために

私自身、何かをやり切ったと満足できる結果はまだ得られていません。仕事をしていて、辛いこと、苦しいこともたくさんあります。しかし大好きなWebやマーケティング、デザインに関わりながら、様々な人と出会い、様々な業界の人に自分の得意分野で応えることができる今の仕事は総じて好きで、楽しくて、やりがいを感じています。40代ともなれば先が見え、モチベーションを失う人も出てくるでしょうが、未だ興味関心が衰えず、実現したい夢があり、そこに挑戦する機会をひとまず持てていることは、とてもラッキーだと感じます。

そんな私ですが、今まで歩んできたキャリアの中で反省点は多々あります。その一つが、若い頃に「やりたい仕事」「やりたくない仕事」を明確に分けて考えすぎたことです。

最初の会社で営業に配属された時に、営業という仕事の価値をもっと早くに感じ、前向きにとらえ、濃密な体験をし、もっと早くその会社を辞めていればよかったと思います。排他的にならず、もっと柔軟に物事を考えていれば、私のキャリアは、あと5年は早送りできたように感じています。

人生なるようにしかなりませんし、後になればどうとでも言えます。しかしそれでもやはり、若い頃に持っていた「やりたい仕事」に固執する考えによって、せっかくの機会を逸した実感はあります。そして、残りのキャリアで同じようなことを繰り返したくはないとも考えています。

人生は思い通りになることもあれば、そうでないこともあるでしょう。しかし思い通りにならなかったことが、将来を閉ざすわけではありません。「やりたいこと至上主義」に捕らわれる必要もありません。最短距離で行くより、寄り道をしたことが、自分の人生に良い影響を与えることもあります。何が何でも今の仕事にしがみつけ、嫌な仕事でも我慢してやれ、というわけではありません。ただ、今の仕事でなければ経験できないこと、今の自分が人から求められていること、それらを冷静に考えて仕事をすることもまた、大事な経験になるかもしれません。もしかしたらその仕事が、自分の人生を充実させる「天職」の入口かもしれません。

キャリアに悩む若者が、「やりたい仕事」の幻想に惑わされず、色々な角度から仕事や人生を考えられるよう、老婆心ながら記事としてまとめてみました。