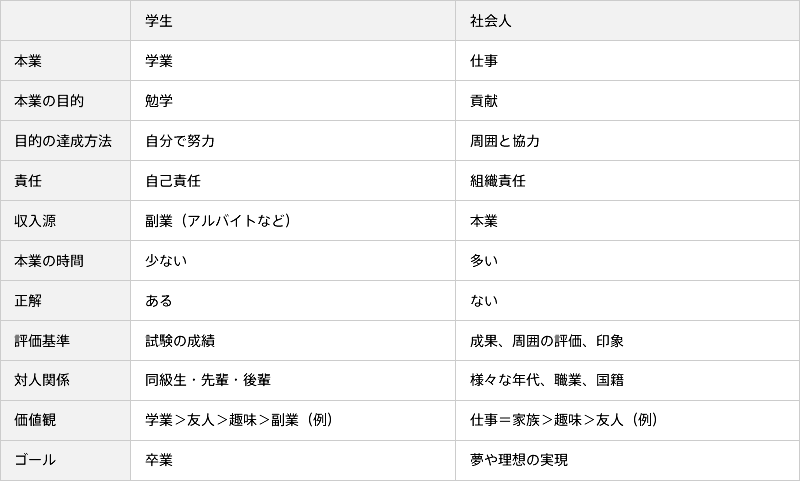

学生と社会人の違い

当社にも今年1名の新社会人が、正社員として入社してきました。新社会人が入社するのは3年連続です。当社に入社する方には必ず最初にオリエンテーションを行っていますが、新社会人には「学生と社会人の違い」といったことも教えていたりします。その内容は業種や職種に関わらず割と普遍的なことでもあり、他の会社でも参考になると思うので、ここで共有しようと思います。

本業

学生は自由な時間も多いため、アルバイト、ボランティア、インターンなど、様々な課外活動を行うことができますが、本業は学業です。社会人の本業は仕事です。学生と社会人の違いの多くは、学業と仕事の性質の違いに起因しています。

本業の目的

学業の目的は、知識(技術)の習得です。豊富で高度な知識が身に付いていることを試験で証明できれば評価されます。一方、仕事の目的は成果です。社会や周囲への貢献、影響と言い換えることもできます。社会人になっても学習は不可欠ですが、知識を身に付けただけでは評価されません。身に付けた知識で周囲に影響を与えなければなりません。それ故に「自分の方が知識豊富なのにあいつの方が高く評価されている」ということは、学業ではほとんど起こりませんが、仕事では当たり前に起こります。

目的の達成方法

学業で求められるのは、自分自身の努力だけです。自分が努力しなければいけないし、自分の努力だけでなんとかなります。一方仕事では自分の努力だけではどうにもならないことも多いです。自分一人でがんばるのではなく、周囲と協調し、反対する人がいたら説得し、時には妥協をし、周囲を巻き込まなければいけないことが多いです。あるいは自分のがんばり度合と周囲からの評価の相関が少ない世界ともいえます。漫画やドラマでよく描かれる「一番努力した人が一番成功する」という綺麗事があまり通じないのが社会人です。

責任

学業は自分の努力次第なので、責任は自分に返ってきます。怠けたツケは低い成績や留年という形で自分に返ってきますが、周囲に迷惑がかかることはあまりないでしょう(親は心配するでしょうが)。逆に努力で手に入れた評価はすべて独り占めにできます。

社会人の場合、ほとんどのことが上司や会社の責任になります。あなたがミスをして顧客に損失を与えても、多くの場合、顧客に謝罪に行く必要はありません。上司が謝罪し、必要なら会社が違約金を払います。まともな会社なら、経験の浅い人をきちんと守る風土や仕組みがあります。これは学生より楽と思えるかもしれませんが、自分の失態で周囲の人が謝罪したり困ったりする姿を見るのは、それはそれでかなり苦痛です。また、責任の分界が曖昧なため、自分が貢献したと思っても評価を独り占めにはしにくいです。時には上司や部下の手柄にしなければならないこともあります。

収入源

学生は本業で収入を得ることはできません。収入源は副業です。本業である学業での成績の良し悪しで生活が苦しくなったりはしません。一方で社会人は本業が収入源になります。本業である仕事での評価の良し悪しが収入に直接響き、生活や人生に大きな影響を与えます。

本業の時間

人それぞれでしょうが、基本的に学業の拘束時間はそれほどでもなく、私的な時間の確保は難しくありません。一方で社会人は本業が生活時間の大半を占めます。通勤や休憩も含めると平日は10時間以上を仕事に拘束されます。残業のない職場であっても、学生ほどの時間的余裕はなく、大きなストレスを感じる可能性があります。また、収入と直結するため、私的な時間を削って仕事に費やす人も存在します。仕事以外の限られた時間をどのように使うかの判断が、社会人生活の大きな課題となりがちです。

正解

学業において、多くの場合は正解があります。もちろん論文のように正解が明確ではない課題もありますが、期限までにある一定以上の質と量で完成させれば、ひとまず正解と見なされることがほとんどでしょう。わからないときは先生に聞けば、正解もしくはヒントをもらうこともできます。

一方、仕事は正解がないものがほとんどです。上司や先輩の言うことが間違っていることもあります。短期的には正しくても、長期的には間違っていることもあります。ある人には良い影響を与えても、ある人には悪い影響を与えることもあります。売上的には良いアイデアだけど、人材育成的には悪いアイデアなこともあります。自分なりの正解をひとまず仮定し、それが正解か確かめられないまま行動を迫られ、失敗すると怒られることもあります。でもそれが良い経験となることもあります。正解を先生や教科書が教えてくれるのが学生、何が正解かは自分で決めるのが社会人、といえるかもしれません。

評価基準

学業においては、評価基準は明快です。多くの場合は試験が基準となり、その内容に応じて点数や評価のランクが提示されます。一方、仕事においての評価は曖昧です。その一つの理由は、基本的に組織で動いており、成果への影響が複雑で突き止めることが難しいためです。

例えばあなたが営業担当で、一人でプレゼンし、10億の仕事を受注したとしましょう。このような分かりやすい状況においても、あなたの評価は簡単にできません。例えば、あなたにプレゼン方法を教えた先輩はどのくらい評価を受けるべきでしょうか。あなたにその仕事を割り当てた上司はどうでしょうか。あなたにその仕事を引き渡したマーケティング担当者はどうでしょうか。たまたま配属された部署で、たまたま難易度の低い高額案件に出会えただけという可能性はないでしょうか。このように考えるほど、評価基準は分からなくなります。

曖昧で主観的な評価基準は不満の一因になりやすいため、まるで通知表のように、仕事における評価基準を明確にしてスコアリングするような人事評価システムを導入している企業も数多く存在します。しかし私の不勉強かもしれませんが、このようなシステムが評価に関する問題を抜本的に解決したという話は聴いたことがありません。なぜなら、どんなに精緻に評価基準を作り、それに合わせて厳格にスコアを付けても、結局は曖昧で主観的な評価がそこに含まれてくるからです。GE、Google、Adobe、Accentureといった外資系企業のように、このようなパフォーマンス評価型のシステムは非生産的だとしてやめる企業も出始めています。

評価基準が曖昧で明確ではない社会人において、学生のように「正しい評価」「適切な評価」「明快な評価」を期待すること自体、間違いかも知れません。あなたがもし「高く評価されたい」と思うなら、適切な評価基準なるものを提示してもらい、それに合わせて行動するのではなく、ターゲットとする人や組織が本質的に求めている曖昧で主観的な価値の核心を考え、それを継続的に提供し、彼らの心をとにかく大きく動かす、と考えた方がうまくいくでしょう。誰かが決めた基準に従う杓子定規な人より、曖昧で感覚的で矛盾を含む人間の特性を受け入れて、相手の心を動かすことにフォーカスして行動する人の方が高く評価されるのが、社会人の世界ともいえます。

対人関係

学生もいろいろな人がいますが、一般的に学生の人間関係は同級生中心で、あとは上下2~3年の先輩・後輩が基本ではないでしょうか。アルバイトなどで他年代と交わることもあるでしょうが、その人数は少なく、関係はあまり深くないことの方が多いでしょう。つまり、対人関係の幅が狭いのが学生の特徴です。

社会人において、同世代だけと仕事をするケースは稀です。それなりの規模の会社なら、同じ部署でも、様々な年代・経歴の人が入り混じっています。さらに他部署の人、顧客、社外の協力会社など、様々な年齢・性別・立場・価値観の人と関わり合って仕事をしなければなりません。最近は国籍が違う人と仕事をすることも珍しくありません。このように多種多様な人々と協調しなければいけないのが社会人です。

また、対人関係の選択権がほとんどないのも社会人の特徴です。学生であれば、気の合う人や好きな人だけで集まったり、気の合わない人とは距離を置いてコミュニケーションを取らないようにできます。社会人は気の合う人や好きな人だけで仕事をすることは難しく、気が合わない人、価値観が違う人とも深く関わらなければいけないケースも出てきます。これは新社会人が早い段階で直面する大きな問題の一つとなるでしょう。ただしこれは人生のほとんどで起こることでもあり、これこそが人間社会の基本的な姿ともいえます。逆にいえば学生というのはかなり特殊な環境ともいえます。複雑な人間関係の中で渡り合っていく力を身に付けることも、社会人になると求められます。

価値観

本業が一番大切なのは学生も社会人も基本的に同じですが、学生の価値観で特徴的なのは、友人中心の価値観が強いことでしょう。人によっては学業以上に価値を置いていることもあります。一方で社会人になると友人の存在は薄くなります。あるいは友人の定義が変わります。

学生の頃は、友人の親密度は過ごす時間量に概ね比例します。しかし社会人になると仕事以外の時間を確保することが難しくなります。学生の頃毎日会っていた友人とは週に1度も会わなくなります。やがてそれぞれ異なる仕事をする中で、異なる価値観や考えを持つようになり、話が合わなくなることも珍しくありません。それでも、お互いのことを忘れず、数年に1度近況を報告しあうならば、それは立派な友人といえるでしょう。

一方で社会人になると、仕事が価値観の中心になってきます。そして、仕事で毎日顔を合わせる先輩や上司、同僚との関係が重要になってきます。顧客や協力会社がそこに加わることもあるでしょう。彼らとの関係は友人ほど気楽なものではなく、時に油断のならない相手だったりします。本音で話すことより、建前で話すことも多いでしょう。必ずしも好きな相手でもなく、しばしば顔を見たくないほど嫌いになることもあります。しかし、その人への好意の度合いと重要度が一致しないのが、社会人の特徴です。怖くて気の抜けない先輩だけど自分を導いてくれる人だったり、苦手な上司だけれども仕事の仕方は尊敬できる部分があったり、人間的に軽蔑している同僚だけど実力は認めざるをえなかったり、というように、仕事中心の価値観では、好き嫌いがあまり重要ではなくなります。多少の好き嫌いは誰しもありますが、好き嫌いをあまりにも強く出し過ぎる社会人は、学生的と言えるかもしれません。

結婚をして子供が誕生して家族を持つと、さらに難しい価値観の衝突が生まれがちです。多くの人にとって家族は仕事よりも優先されますが、仕事と家族は相互依存関係にあり、家族優先で判断しているつもりが、長い目で見ると家族にマイナスに作用するケースも起こりえます。自己啓発の名著『7つの習慣』では、家族中心の価値観に固執することも、仕事中心の価値観に固執することもいずれも好ましくはなく、状況に応じて取るべき行動を選択しなければならない、といったことが書かれていますが、家族と仕事のバランスで悩むというのも、社会人の特徴でしょう。

また社会人では、趣味を重視する価値観が取りにくくなります。独身の時はまだ維持できても、家族ができると趣味を諦める人も多く出てきます。しかしこれは必ずしも熱意の問題というわけではなく、限られた時間をどこに配分すべきか、という判断の末、下される決断です。一方で経済力が増すので、趣味への投資の仕方が変わることもあり、中には学生時代よりも趣味が充実する人もいます。ただ、社会人は関心があることすべてに時間を使うことができず、重要な価値観から順に時間を割り当てて取捨選択していかなければならないというのは、共通して言えることでしょう。

ゴール

学生のゴールはいうまでもなく卒業です。成績の良し悪しはあるでしょうが、卒業すればひとまず成功になります。一方、社会人のゴールは夢や理想の実現です。それは誰かに提示されるものではなく、自分で設定しなければなりません。つまり自己実現です。このゴールは次々と新しくなったり、永久に満たされなかったりすることもあります。しかし、ゴールに翻弄されている人はまだ幸せかもしれません。社会人はゴールを持たなくても生きていけるからです。毎月振り込まれるお給料で満足し、それをできるだけ長く維持するために働くこともできます。ただしこのような仕事の仕方で割り切れる人は案外少数派で、多くの場合は葛藤が生じます。葛藤の結果、これで満足しようと手を打つことができるかもしれませんが、年老いて振り返った時にそれで満足するのかどうかは定かではありません。

また、明確なゴールを設定している人は、やるべきこととやらざるべきことの区別がついており、周囲から高い評価を得られる傾向はあります。また変化する市場環境に耐えられる人も、ゴールを持っている人の方が多い印象があります。毎月振り込まれるお給料で満足している人は、その会社が無くなったときに人生の危機が訪れるかもしれません。しかしもちろんこれも、必ずしそうと言い切れることでもありません。ゴールを設定するのか、しないのか、あるいはどういうゴールにするのか、これらをすべて自分で決めるのが社会人です。先ほど社会人は、自己責任ではなく組織責任が強いと説明しましたが、しかし大局的に見れば、社会人は学生以上に重い自己責任を負っているといえるかもしれません。

さいごに

人によってはこれを読んで、社会人怖い、学生に戻りたい、と思ったかもしれません。しかし、あまり恐れることもありません。なぜなら人は案外慣れるものだからです。慣れた頃には、トータルで見ると社会人は学生以上に楽しい、と思えるかもしれません。また正解がないので、本当に辛かったら環境を変えるという判断もありえます。経営戦略において「撤退」は重要な選択肢の一つになっていますが、個人のキャリアにおいてもこれは例外ではありません。

社会人になると、2つの矛盾することを言われるでしょう。一つは、石の上にも三年、忍耐強く取り組め、という話です。もう一つは、ダメと思ったらすぐ動け、自分に合った環境は必ずある、という話です。これはどちらも正論ですが、どちらかに極端に偏ってもいけません。

会社や周囲のいうことが納得できない。自分には合っていない気がする。でもそれは、社会人になると普遍的に求められることで、会社を変えてもまた同じ不満や苦しみを味わうだけということがあります。また完璧な会社はこの世に存在しません。Googleの人事トップが書いた『Work Rules』では、あのGoogleでさえ、日々手探りで、日々様々な問題に直面していることを伺い知ることができます。あるいは学生が憧れる人気企業に働いている人で、端から見ればくだらないとしか言えないことで悩んでいる人も大勢います。しかしこういうことは、珍しいことではありません。理想ばかりが膨らみ、今の職場環境の欠点ばかりが目に付き、この世に決して存在しない会社や環境を求めてしまっていることもあります。こういう時はやはり、一時的な感情に流されず、状況を冷静に判断する「石の上に三年」の気持ちが必要でしょう。

一方で、社員に対する明確なビジョンもなく、社員を使い捨てにしているような会社もあります。倫理観が薄く、パワハラやセクハラが横行している会社もあります。業績は安定しているが、旧態依然としてて、働けば働くほど今の世の中から取り残される会社もあります。プロ意識が薄く、まともなスキルやビジネス感覚が身に付かない会社もあります。こういう会社に三年もいるのは得策ではないこともあります。そういう時は、さっさと辞めた方が良いかもしれません。今は終身雇用の時代ではありませんし、その会社で成功しなければ人生が終わる、という時代でもありません。精神を病み、健康を害するほどに悩むのなら、一層のこと環境を変えた方が良いこともあります。

結局は、何が正解というわけでもなく、こういったことをケース・バイ・ケースでバランスを取って、自分で判断しなければなりません。しかもその判断が良かったか悪かったかは、5年、10年経たないと分からないことも多いです。5年や10年先では分からないこともあります。ただ一ついえることは、あまり短期的に物事を考えない方が良い、というのは言えるかもしれません。

結局は自分の経験でしか語れませんが、私自身は、社会人になって最初の2年間は本当につまらなかったです。しかし自分の目標を見つけてから社会人が楽しくなりました。10代よりも20代の方が楽しく、20代よりも30代の方が楽しくなりました。40代は老後や健康の問題などが過ってきますが、そのことを除くと、40代は、10代よりも20代よりも30代よりも、自分の力が高まっているようにも感じます。

社会人では、学生の頃には味合わなかった苦しみや辛さも経験します。その一方で、学生の頃には味わえなかった喜びや楽しさや刺激もあります。本当に楽しいのは仕事の中の3割だけと誰かが言ってましたが、確かに仕事とはその3割の喜びのためにしている気もします。

仕事の中でどうしても辛くなった時には、ここに書いた「社会人と学生の違い」を思い出し、自分の状況を客観的に見てみましょう。「この辛さはいつか去るもんだ」「こういう苦しみはみんな経験してもんだ」と思えれば、少しは楽になるかもしれません。

最後に、以下は上記のことを含めて、社会人が求められること、キャリアパスや評価基準などをまとめた、当社の新社会人向けオリエン資料です。クリエイター前提の内容ですが、他の職種に当てはまる部分も多いかもしれません。こちらも参考までにご覧ください。