なぜ私たちは「web制作会社」という古臭くてダサい肩書を使うのか?

現在公開中の自社サイトリニューアル時に悩んだことの一つが「自分たちをどう名乗るか」ということでした。様々なことを熟考した結果、「web制作会社」が相応しいと判断したのですが、その結論に至るまでの諸々の考えを、改めてまとめてみました。

目次

- web制作業の実態

- 業界で嫌われている「制作」という言葉

- web制作に対する市場ニーズ

- 事業ドメインを変えるリスク

- ドリルと穴の話

- ブランド・レレバンスとブランド選好性

- 顧客の選考プロセス

- 顧客を具体的にイメージする

- 私たちがweb制作会社でなくなる時

web制作業の実態

web制作会社というのは、一般的には、「企業から依頼を受けてwebサイトを作ることができる会社」と認識されていることでしょう。しかし、具体的な業務内容は千差万別です。

2000年代中頃のFlash全盛時代あたりまでは、グラフィックデザインから派生した商業デザインの一形態として、ビジュアルデザインにプログラミングを組み合わせた業務を主体とするweb制作会社が支配的でした。マーケティングに言及する会社もいましたが、多くがクリエイティブ偏重だったように思います。

しかし近年、webサイトはビジネスの課題解決ツールという考えが強まる中で、web制作においても具体的なマーケティングやブランディングの成果に繋がる提案を求められる機会が増え、中にはコンサルティングやマーケティングを主事業とし、制作の看板を下ろす会社も出てきました。

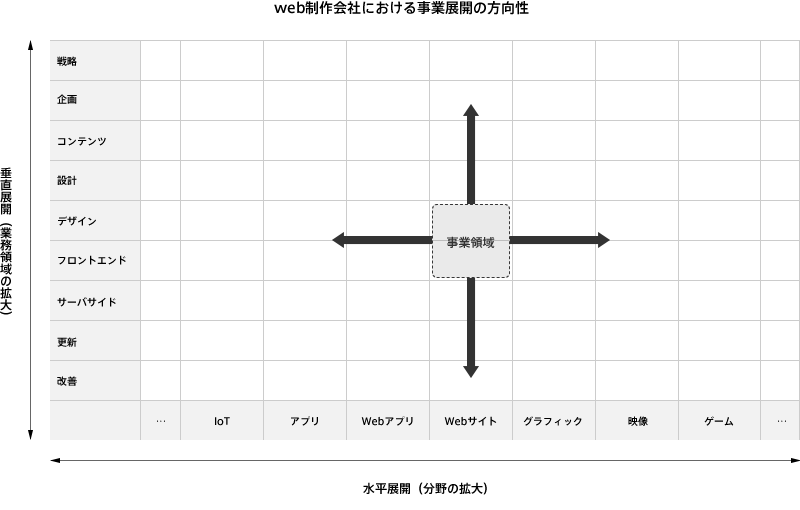

このようにwebの制作工程を垂直にシフトしていく会社がある一方、web制作のノウハウを水平展開していく会社も存在します。ブラウザで表示するwebサイトに留まらず、アプリやIoT、サイネージ、インスタレーションなど、webの技術で実現できる様々な制作業務を事業ドメインに内包していくようなケースです。

このように「webサイトを作ることができる会社」を取り巻く環境とニーズの変化は、web制作会社を名乗ってきた私たちにも大きな影響を与えています。特に私たちは「ビジネスへの貢献」を標榜しています。そうなると、webの実装技術やデザインのことだけを考えてwebサイトを作るわけにはいかず、当然ながら、事業ドメインを垂直方向に拡げる動きを見せてきました。

今となっては、スケジュールの3分の1が、調査・企画・設計となることは珍しくありません。制作を伴わない分析や予算算定、改善提案だけのコンサル案件、webサイトのビジネス的な目標を達成させるために改善チームを組織してデータ解析、A/Bテストを細かく実施するグロース案件、ユーザ行動を起点としてロジカルに設計・デザインにブレイクダウンさせていくノウハウを応用した業務用アプリやwebアプリのUX/UIデザイン案件も存在します。

このようにかつてとは大きく変化しつつある業務内容を考えると「私たちはweb制作会社と名乗り続けるべきなのか?」という疑問は湧いてきます。今でも少なからず、その疑問を持ち続けています。

業界で嫌われている「制作」という言葉

実は、自社サイトをリニューアルする際、約70社のweb制作会社(外からそう見える会社)の自社サイトや採用メディアにおけるキャッチコピーをリサーチし、各社が自らをどう表現しているか調べてみました。

印象的だったのは、「web制作会社」という言葉がほとんど使われていなかったことです。「制作」という言葉自体が避けられているようでした。代わりに、デジタル、クリエイティブ、インタラクティブ、テクノロジー、エクスペリエンス、コミュニケーション、エージェンシー、カンパニー、プロダクションなどといった横文字を駆使し、自らを表現していました。

これは前述のように、web制作業の業務変化だけでなく、業界内でのweb制作会社に対する負のイメージも大きく影響していると思われます。端的にいえば、web制作会社を格下に見る風潮があるからです。

web制作会社を自称する会社が、調子のいいことを言いながら質の低い成果物しか作れなかったり、クリエイティブやブランディングの名のもとにビジネスにコミットしなかったり、言われたことをやります的な御用聞き体質でリーダーシップに欠けていたり、ビジネスの基本に疎く仕事の管理が稚拙だったり、まともにコミュニケーションが取れなかったりといった、過去の悪しき行いがその背景には当然あるでしょう。

またあるいは、マーケティングにおいて常に下流に位置し、下請け、孫請けの立場であることが多かったことも、どことなく馬鹿にされるイメージが定着している理由の一つかもしれません。「ただのweb制作会社」「しょせんweb制作会社」という言葉が成立し、おそらくは今日もどこかでそんな言葉が発せられているのが、制作会社の立ち位置を物語っています。

身も蓋もない言い方をすれば、業界内の人にとって、web制作会社は古くてダサくて、もう使いたくない言葉なのです。事実上、web制作会社は90年代のネット黎明期から存在しています。つまり約20年以上もの歴史がある業態です。ブログ、SNS、アプリ、IoT、UXなど年単位で目まぐるしくトレンドが移り変わるweb業界において、web制作という言葉はあまりにもレガシーで、クールではないのです。

私たちが調査した約70社の中には、web制作会社からの脱却を図っている会社と、実態はweb制作会社と自覚しながら、ブランディングとして「制作」という言葉を避けている会社が混在していると思います。ただいずれにしろ、上記のようなネガティブなイメージから、web制作という言葉は使いたくない、自分たちはweb制作会社と見られたくない、そんなダサい呼び方をしたくない、というアレルギーのようなものを、共通して持っているのではないでしょうか。

web制作に対する市場ニーズ

webの技術を活かし制作をメインで行っている会社がweb制作会社と名乗りたがっていないことに対し、では市場はどのような言葉で「webサイトを作ることができる会社」を探しているのでしょうか。

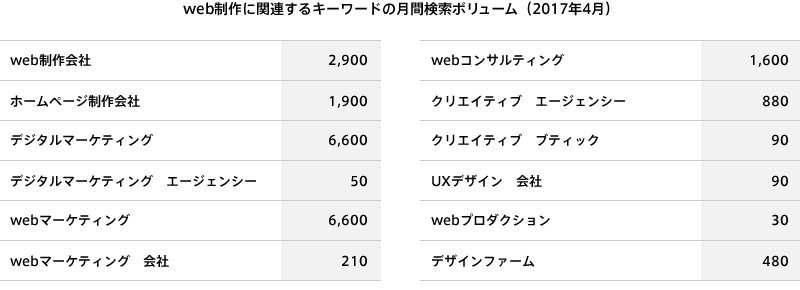

キーワードの検索数はその一つのヒントにできるでしょう。Googleのキーワードツールで表示される月間検索数は概数で正確ではありませんが、言葉の利用頻度を相対比較するには十分参考にできます。

2017年4月現在、「web制作会社」の月間検索数はだいたい2,900くらいです。類似キーワードである「ホームページ制作会社」は1,900です。制作会社を探すキーワードはこの他にも多数あり、地名との組み合わせなども含めると膨大な数になりますが、ひとまずこの2つを基準としてみましょう。

一方、「デジタルマーケティング」は6,600あります。ただこの言葉は必ずしも会社を探している言葉ではないので、さらに絞り込んで「デジタルマーケティング 会社」とすると90になります。「デジタルマーケティング エージェンシー」は50です。「webマーケティング 会社」だともう少し増えて210です。

脱web制作会社がよく使う「クリエイティブ エージェンシー」だと880です。たまに「クリエイティブ ブティック」と名乗っている会社もありますがこれだと90です。「インタラクティブ カンパニー」は少なすぎて数字がありません。「UXデザイン 会社」だと90です。「ユーザ体験 デザイン 会社」だと数字なしです。UX関連のキーワードは比較的多いのですが、会社まで絞り込むとほとんどが超スモールワードです。

これは、検索数の大小で会社の肩書を決めるのがいい、という話ではありません。SEOやリスティング広告での集客に頼る必要がない、社長が有名人でメディア露出していればインバウンドで仕事が来る、広告代理店との繋がりや人脈で仕事がバンバン来る、そんな制作会社ならなんと名乗っても経営に深刻な影響は出ないでしょう。また、顧客数だけでなく顧客単価やLTVも大事なので、検索数が少ない=市場性が低い、と断言できるわけでもありません。

ただ現実問題として捉えなければいけないのは、世の中の人は「web制作会社」や「ホームページ制作会社」という言葉で「webサイトを作ることができる会社」を探していることが多く、他のキーワードで近い検索数があるのは「クリエイティブ エージェンシー」くらい、それ以外のキーワードの市場規模は、20分の1以下という事実があり、これは業態の認知度の大小をほぼ表していると推測されることです。

web制作会社が「web制作会社」と名乗ることを避けているのに対し、市場は「web制作会社」をトリガーに「webサイトを作ることができる会社」を探しています。これは皮肉な状況です。私たちは、このことを前提に自社の肩書を考える必要があります。

例えば「ホームページ」という言葉は、意識が高いweb業界の人々はおそらく避けるでしょう。なぜなら、どことなくリテラシーが低く、知的でなく、素人臭い印象を受けるためです。和製英語で海外では通じない言葉というのも、これを自らの肩書として選択することを躊躇させます。

しかし、実際の検索数はそれなりに存在します。また、顧客企業の意思決定権者や、デジタル系のリテラシーが高い企業担当者であっても「うちのホームページどうにかしたいんだけど」といったように、「ホームページ」という言葉を普通に使う人はそれなりにいたりします。

もちろん、話し言葉で使う言葉と検索で使うキーワードが一致しないこともありますが、「ホームページ 制作会社」と検索している、一般企業の担当者や意思決定者が意外と多いということを、1,900という検索数は表してはいないでしょうか。

繰り返しますが、だから「web制作会社と名乗ったほうがいい」「ホームページ制作会社と名乗った方がいい」という話ではありません。すべては、その会社のマーケティング戦略やブランド戦略全体の中で考えることです。重視する集客手段やターゲット次第でその判断は変わります。

ただ、響きのカッコよさを優先し、一般にあまり使われていない言葉、聞き覚えのない造語を自身に冠することは、ターゲットから発見されない、発見されても何をしている会社か理解されないリスクが生じます。その上でどうすべきか、ということを考えなくてはなりません。

事業ドメインを変えるリスク

仕事にはなりませんでしたが、私たちの元にwebサイトとweb戦略の相談に来た、とある企業の話です。具体的にするとどの会社か分かってしまう可能性があるので詳細はボカしますが、実際の話です。

その会社は、広告の中でセグメントされたある領域を事業としている企業でした。数年で大きく成長し、それなりの規模になりました。その領域を極めようとするとマーケティング的な課題も解決していく必要があり、事実広告領域を超えた仕事も増えていました。そこでその企業はより上位レイヤーであるマーケティング領域に事業ドメインを移し、タグラインを変更し、webサイトもリニューアルしました。

結果、具体的に何をやっていて、何を強みとしている会社なのか、よく分からなくなりました。売上自体は既存顧客との繋がりで維持していましたが、webサイトからの問い合わせ数は20分の1以下に大幅減少し、特に新規顧客の獲得に深刻な影響をもたらし、彼らのビジネス上の大きな課題となりました。結局2年後にマーケティング会社と名乗るのをやめ、元の肩書に戻しました。

企業が成長するために、事業ドメインを変更することは珍しくはありません。IBMはPCメーカーから「企業の課題をITで解決する企業」に、ブロックバスターはレンタルビデオから「自宅で素晴らしい夜を提供する企業」に自身の立ち位置を変え、サービス内容を変更し、成功を収めました。その会社も、マーケティング課題を解決する企業を目指したこと自体が問題ではなく、やり方やタイミングが問題だったのだと思います。

ただ言えるのは、このように領域を変えることは、単に肩書を変えればいいわけではなく、それに伴った計画や組織の実態がないと、単に自分たちの強みを失うだけになる、ということです。そしてもちろんweb制作会社も、例外ではないでしょう。

ドリルと穴の話

マーケティングの世界では有名な「ドリルと穴」の話があります。ドリルを探している人は、ドリルをほしがっているのではなく、穴をほしがっているのだ、という話です。1960年代から引用されている話ですが、これは現代のweb制作業にもそのまま通じます。つまり、web制作会社を探している企業は、webサイトをほしがっているのではなく、事業上の課題を解決したがっているのだ、というわけです。

web制作会社やweb制作者は、webのデザインや技術にフォーカスするあまり、顧客の真のニーズが見えなくなりやすいものです。最新のweb技術を取り入れること、トレンドのデザインに仕上げること、業界内で注目を集めることに気を取られ、そこに時間とコストを使ってしまいがちです。顧客の利益が1円でも上がることに時間を使うべきなのに、成果と相関関係のないスクリーン上の1ピクセルの調整に多く時間を使ってしまいます。「ドリルと穴」の話は、このように迷走するweb制作者たちを正気に戻してくれる優れた例え話です。

web制作会社が自社を紹介するメッセージとして、「私たちはコミュニケーションをデザインする会社です」「私たちは体験をデザインする会社です」「私たちは新しい価値を創造する会社です」と、単なる制作ではなく、もっと本質的な課題に応えることをアピールするケースは少なくありません。その真意はおそらくは「私たちはドリルを売る会社ではない、穴を開ける会社だ」ということを内外に知らしめたいからでしょう。

このようなメッセージを起点にすると「コミュニケーション・デザイン・ファーム」「エクスペリエンス・デザイン・エージェンシー」「インタラクティブ・バリュー・クリエイター」といった肩書を自らに冠するのは自然な発想かもしれません。

しかし、「ドリルを探している人は、ドリルをほしがっているのではなく、穴をほしがっている」というのは確かに正しいのですが、これは「ドリルメーカーは穴あけ屋と名乗るべきだ」という話ではない、ということも一方で忘れてはいけません。

私たちが穴を開けたいと思ったとき、ほとんどの場合、穴を開けるべき素材は自覚しています。分厚く硬い木の板に等間隔で12個、同じ深さと大きさの穴を、できれば5分以内で開けたいと思っています。そうなると多くの人は「ドリルを使わないと無理だ」と発想するでしょう。そういった解決策のアタリをひとまずつけたうえで、まずはドリルを探しているわけです。

そして、ドリルを作ったり売ったりする会社は、ドリルの性能や技術でなく、「その目的のためにはこういう穴を開けるべきだ」「こういう素材にはこういう穴の開け方をしないといけない」「それならばこのドリルがいい」という提案をしなければいけません。それがこの話の核心です。しかしこれは、ドリルメーカーやドリル屋から足を洗いなさい、という話ではありません。

もし、穴を開けるのに卓越した技術とスキルがあっても、その会社が「穴あけコンサルティングファーム」と名乗っていたならどうなるでしょうか。私たちが分厚い木に穴を開けたいとき、ドリルメーカーのwebサイトやドリルを扱っているECサイト、あるいは東急ハンズのような実店舗に行くことはあるでしょうが、「穴あけコンサルティングファーム」を探すことはありません。そんな業態や会社が存在することを知らないからです。

webを使って企業の課題を解決する会社が、例えば「デジタル・クリエイティブ・プロダクション」といった聞き覚えのない肩書を名乗るということは、ドリルメーカーが「穴あけコンサルティングファーム」と名乗ることに近い行為といえます。

もちろん、新規カテゴリを創出し、自身にそれを冠し、新たな市場を創造し、その新カテゴリでNo.1にポジショニングするのも、戦略的な選択肢の一つです。業界内である程度の規模や知名度を確立している企業なら、こういった戦略を取ることも可能でしょう。一方で、誰もがこの戦略を取れるわけでもありません。例えば私たちであれば、以下のような事業上の制約があります。

- 下請けではなく直取引を基本としたい

- 一般企業の意思決定者や担当者をターゲットにしたい

- 現時点ではターゲットにほとんど知られていない

- 社員が10人未満で、全員クリエイター

- マーケや営業に特化して活動できる人間がいない

- 認知に多額の費用を投じる経済的・組織的体力がない

このような条件下にある私たちが、誰も知らない造語を自身に冠するのは、リターンよりもリスクの方が大きいと思うわけです。さらにいえば、力のある制作会社がこぞって「web制作」という言葉との関連性を断ち切ろうとしているが、市場では「web制作」という言葉が頻繁に用いられているという現状は、「web制作会社」と名乗りたい私たちにはむしろ有利に働くと思ったりもします。

ブランド・レレバンスとブランド選好性

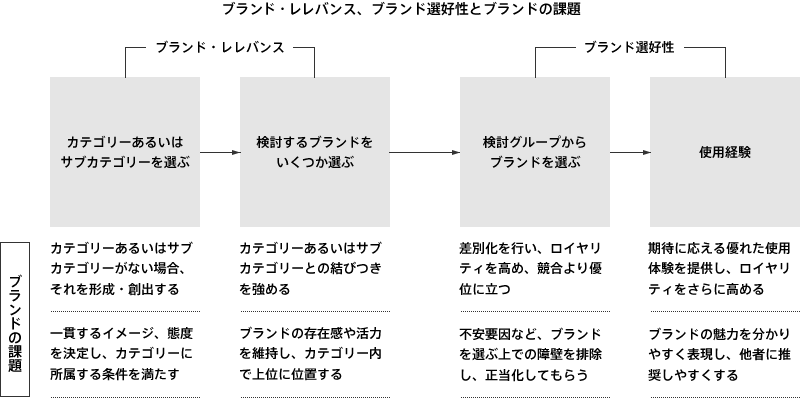

「レレバンス【relevance】」とは「関連性」という意味です。あるブランドがあるカテゴリと関連付けされた状態は、「レレバンスがある」「レレバントしている」と表現されます。この用語が浸透するキッカケとなったデヴィッド A.アーカー教授の著書『カテゴリー・イノベーション』には、ブランド選考性とこのブランド・レレバンスの関係を表現した以下のような図が登場します。(図の下の文章は私の方で加筆したものです)

書籍の中では、以下のようにも語られています。

ブランド・レレバントに関わるのは、最初の二つのステップである。あるブランドが、対象となるカテゴリーに属していると見なされること、そして購入を検討しているグループに入ることは、そのブランドが消費者との関わり、レレバンスを持っているということになる。この両方の条件のどちらかが欠けていると、どれほど差別化し、肯定的な態度がもたれ、ブランドと顧客の良好な関係が構築されていても、役に立たない。

例えば、突然小一時間ほど空いてしまい、コーヒーを飲みながら一休みしようかと思ったときに、おそらく私たちは「カフェ」を探し始めるでしょう。

最近であればスマートフォンを使い、まずはGoogleMapで現在地を表示するかもしれません。そして入力フィールドに「カフェ」と入力し、近隣にあるカフェを検索します。その中から距離や広さ、味の好み、既に持っているブランドイメージなどを総合的に評価し、カフェを一つ選択します。あるいは思いつくカフェブランドの中から、今行きたいブランドを選択し、そのブランド名で検索をかけることもあるかもしれません。

ここで重要なのは、「カフェ」と認識されていないブランドは選択肢に上がってこない、ということです。周辺に行きたいと思えるカフェが見当たらなかった時、カフェ以外に「ファーストフード」や「ファミリーレストラン」を連想し、再検索する人もいるかもしれません。しかしこの場合も同じで、「ファーストフード」や「ファミリーレストラン」で想起されないブランドは決して選択されません。

スターバックスが好きな人は「カフェ」ではなく、いきなりスターバックスを探し始めることもあるでしょう。これは過去にスターバックスを認知あるいは体験し、スターバックスに対して他ブランドを排除するだけの好意的かつ強固なイメージが形成されている場合に起こります。しかし例えスターバックスであっても、認知がなかった時代はカフェで想起され、そのカテゴリ内で優位性や差別性を訴求していたはずです。

この理屈は、web制作でも同じではないでしょうか。「web制作会社」のような市場に馴染んでいる名前をカッコ悪い、古臭いという理由で排除し、「クリエイティブ・ブティック」「インタラクティブ・プロダクション」「コミュニケーション・カンパニー」などという市場に浸透していない肩書を冠することは、言葉のクールなイメージと引き換えに、最初の段階で選考される機会を失うようにも思えます。

顧客の選考プロセス

web制作会社と名乗るリスクは、「webのことしか分からない」「ビジネスが考えられなさそう」「IT業界の中では古臭い業態」という先入観で見られることでしょう。しかし、顧客の体験プロセスを冷静に考えると、こういったネガティブなイメージを払拭する機会はそれなりにあると感じています。

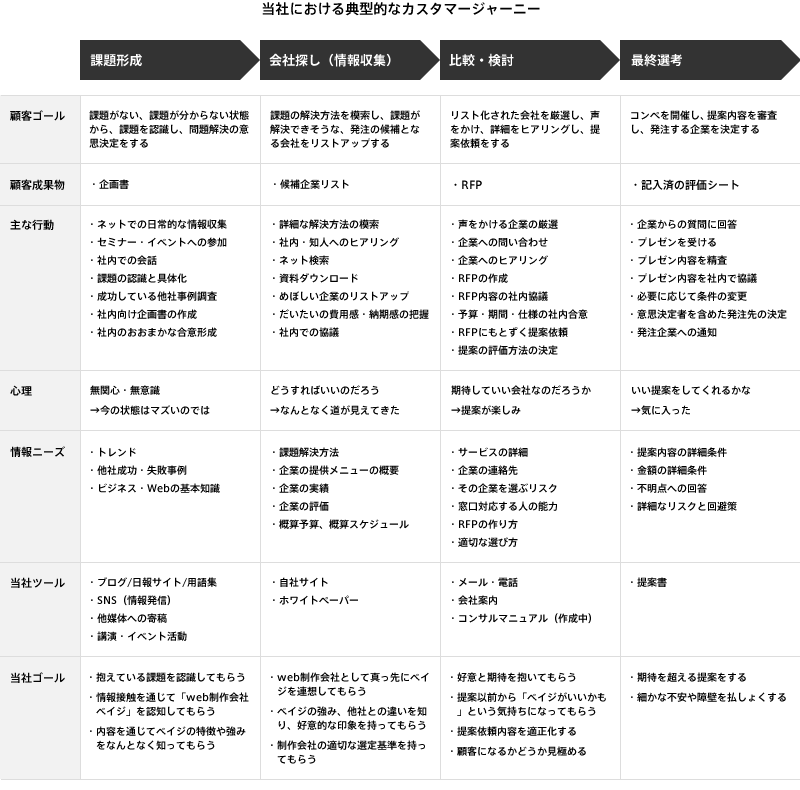

これは、web改善に踏み切る企業が課題を形成し、発注するまでを描いた簡単なカスタマージャーニーです。

「web制作のことばかりでビジネスのことを考えられない会社である」という烙印を押されることを回避するチャンスは、最初の「課題形成」の段階から存在しています。例えばここで、web制作にビジネス視点を持ち込んだような情報発信をブログやSNSで積極的に行うなどで、対策を打つことができます。

また「会社選び(情報収集)」「比較・検討」の段階でもチャンスはあります。ビジネスにこだわり、webマーケティングやブランディングの観点から課題を解決できることを証明するような具体的で説得力あるコンテンツ群で自社サイトを構成すれば、「制作のことばかりでビジネスのことを考えられない」というweb制作会社にまつわる負のイメージをある程度払拭できるでしょう。

我々のビジネスには対面営業は不可欠ですが、その対面営業がメインとなる「最終選考」では、より具体的かつ説得力を持った紹介や提案を行うことで、「web制作のことばかりでビジネスのことを考えられない」という印象をゼロに近づけることができます。

忘れてはいけないのは、web制作は典型的なBtoBビジネスであり、リードタイムが長く、情報収集がきちんと行われるビジネスであるということです。もちろん第一印象であまりにも悪い印象を与えてしまっては元も子もありませんが、顧客と接点を持ち、ネガティブな印象を払拭する機会は、長期間、複数回存在しています。

つまり、「古臭い」「ダサい」といったイメージを持たれるリスクより、世に浸透している言葉を使わないことのリスクの方が高いのでは、というのが私たちの見解です。

先ほどのブランド・レレバンスの話にあるように、「webコンサル会社」、「webマーケティング会社」、「web制作会社」もしくはそれに類するカテゴリ名との関連がない企業は、極端に発見されにくくなります。例え実力があっても、選考の俎上に上がらなくなるわけです。

「企業探し(情報収集)」の段階にいる顧客との出会いに、自社サイトを活用しようと思うのなら、当然、自社サイト内のコピーもそれに合わせた戦略性が求められます。「クリエイティブ・ブティック」のような一般に使われない言葉を選択し、ポエムのような情緒的だが具体的に何も伝わってこないメッセージと、言葉足らずの実績で埋め尽くしたようなwebサイトでは、新しい顧客との出会いは難しいでしょう。これはSEOを考慮しろという話ではなく、コピーひとつとっても、自社が目指すビジネス上のゴールとそれを解決するための戦略的な意図を考えて決めないといけないのでは、という問題提起です。

顧客を具体的にイメージする

私たちは、単に言葉のカッコよさや好みではなく、ターゲットが課題解決を目指すときに、どのようなことを思い、どういう言葉を思い浮かべるかを、真剣に考えなくてはなりません。例えば、具体的なビジネス上の課題解決を計画し始めた企業のweb担当者は、おそらくこのように思っているはずです。

- ビジネス上の課題(売上、顧客獲得、コスト削減、人材獲得など)があり、解決したい

- 解決策にはいろいろあるが、おそらくwebも手を入れないといけないだろう

- しかし、今付き合いがある代理店や制作会社には任せられない

- 課題を解決してくれる、webに詳しい会社と新たに知り合いたい

この時点で、企業の担当者の頭の中には、webコンサル会社、webマーケティング会社、web制作会社が候補カテゴリとしてひらめくでしょう。しかし、一つには絞れません。なぜならそれぞれのカテゴリに、不安要因が存在するためです。

webコンサル会社やwebマーケティング会社には、きちんと質の高いアウトプットが作れるのか、プロジェクトを滞りなくマネジメントできるのか、制作や開発が必要になった場合、リソースをすぐに確保できるのか、中間マージンでコストが膨らまないか、といった不安が付きまといます。

web制作会社には、きちんとビジネスのことまで考えてくれるのだろうか、課題に見合った適切な提案をしてくれるのか、という不安が付きまといます。

これらの不安をある程度払拭できたwebコンサル会社、webマーケティング会社、web制作会社が候補となり、エクセルなどで管理している候補リストに登録され、上司に途中報告をし、その合意が取れた会社に対して問い合わせをします。

弊社のデータでは、担当者の多くは20代後半から30代前半、入社歴1年以内の正社員、6~7割が女性です。7~8割は、13:00~18:00の午後の勤務時間内に問い合わせフォームから問い合わせをします。電話とフォームの比率は1:9くらいです。朝一番や月曜日、連休明けに問い合わせするのは少数派です。問い合わせにもある程度の心の準備が必要なのだと推測されます。

上司は彼女たちに会社探しを指示し、ある程度集まった情報を確認します。上司の多くは入社歴5年以上の35歳~45歳くらいの男性です。彼らはwebサイトを隅々まで見ることはなく、詳しくは直接話を聴けばいいと思っています。ただ、闇雲に声をかけて無駄な時間は費やしたくないので、どんな特徴があり、何が強みの会社かを、担当者の情報からざっと確認します。そのため、web制作会社の自社サイトには、1ページでその会社の特長が分かるページや会社紹介のPDFがあると重宝されます。

企業の担当者や上司の顔や状況を具体的に想定すると、私たちは自身自身にどのような言葉を冠し、どのように情報発信をし、どのようにコミュニケーションを取るべきかが、おぼろげながら見えてきます。

このような顧客特性と、私たちの組織構造、スキル構成なども含めて総合的に考えた結果、私たちは「web制作会社」以外を名乗る必然性がなく、少々ダサくても、キャッチーで浸透している肩書を名乗っておく方が戦略上都合がいい、という判断になったわけです。

さらにいえば、私たちは単なる「web制作会社」ではなく、ターゲットとする企業に対して「コンサル型のweb制作会社」というサブカテゴリのトップブランドであると認識されるよう、コミュニケーションを取ろうと考えています。そのための細々とした施策の一つが、自らに「web制作会社」を冠することであり、自社サイトのコピーに明確に「web制作会社」という単語を含めることであり、SNS上で「私たちはweb屋だ」と堂々と発言することなのです。

私たちがweb制作会社でなくなる時

今のところ、上記の仮説に基づく取り組みはうまくいっているようです。サイトリニューアル後、問い合わせは約30件/月に増えました。うち、予算と納期が合う5~7社と面談をしますが、当然web制作だけやってくれればいいという方は皆無です。やはり本当に解決したいのはビジネス上の課題です。でもwebサイトの改修は必要と見込んでて、そうなると制作に強くないwebマーケ系の会社に依頼するのも妥当ではない気がし、迷いながらもweb制作会社もあたっている、という話をうかがいます。

ただ、現状がそうだからといって、未来永劫「web制作会社」を名乗るつもりはありません。不都合になれば、私たちはあっさりと「web制作会社」という肩書を捨てるでしょう。例えば、以下のいくつかが満たされるようになった時に、私たちはその判断を下すはずです。

- 受注の半数以上がコンサルやマーケ系の案件になる

- 社内にコンサルやプロデューサー系のリソースが充実する

- ビジネスも制作もできる会社を表す別の業態名が浸透する

逆にいえば、このような状況が整うまで、私たちは自信と誇りをもって、時代遅れの「web制作会社」という肩書を堂々と名乗り続けようと思います。

web制作業を取り巻く環境は急変しています。制作会社がコンサル会社やマーケティング会社に買収されるニュースを聴いても驚かなくなってきました。そしてこのようなニュースがあるたびに「いつまでもweb制作やってる場合じゃない」などという言葉が飛び交っていることを想像してしまいます。

しかし、そういった大きな潮流には目配せしながら、今の自分たちの顧客、自分たちが求められること、自分たちができること、自分たちがやりたいこと、自分たちが手を伸ばせる範囲、共に働くスタッフのビジョンなど、自分たちの足元やその周辺にある現実をしっかり見据えた上で、むやみやたらと心に波風を立てることなく、大きな流れに乗ろうと焦ることもなく、地に足の着いた活動を続けていきたいと思っています。